碳中和目标下煤炭变革的技术路径

2022-05-27王思遥于昊辰杨永均陆诗建

陈 浮,王思遥,于昊辰,陈 润,杨永均,陆诗建

(1.中国矿业大学 碳中和研究院,江苏 徐州 221008;2.中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116;3.中国矿业大学 环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)

为实现2016年《巴黎协定》提出的将全球温升控制在1.5 ℃以内的目标,2050年全球范围内必须达成CO净零排放,即人为移除与人为排放之间实现平衡,也称为“碳中和”(Carbon neutrality)。该目标被视为气候安全乃至全人类后续生存发展的攸关所在。当前全球气候灾变越发严峻,截至2020年底,已有127个国家或地区相继提出各自的碳中和目标,一些国家还为限制或禁止化石能源使用设定时间表。为共同应对气候变化的威胁和化解复杂国际矛盾,习近平主席在第75届联合国大会承诺:中国2030年前碳排放达峰,力争2060年实现“碳中和”。然而,我国作为全球CO排放最多的国家,2020年CO排放约99亿t,与煤相关的CO排放达70亿t。2021年10月,《2030年前碳达峰行动方案》明确要求各地严格执行能源消耗总量和强度“双控”,坚决控制化石能源消费,尤其是严格合理控制煤炭消费增长。因此,减煤已成为各地普遍呼声,甚至一些地方直接将去煤与30·60双碳目标实现划等号。

当前,中国经济发展迅速,能源需求强劲。“如何既保障国家能源安全,又落实科学减碳”对改变当前一些行业和地方上“运动式”减碳的错误认知十分重要。中国双碳目标的实现主要受碳排放基数大、经济和社会发展阶段及能源资源禀赋特征等共同影响。2020年中国碳排放总量占全球的30.9%,达成碳中和必须削减的排放量远高于美国和欧盟等主要经济体。欧美经济发展已趋于平稳,能源和碳排放已处于稳定下降通道。与之相比,中国人均GDP刚突破1万美元,经济增长动力强劲,能源需求不断增加,碳排放尚未达峰,且至中国承诺的碳达峰时间仅有10 a、达成碳中和的时间也仅有30 a,远低于全球主要经济体。因此,必须清晰认识:一场广泛而深刻的经济和社会系统性变革一触即发,也必将加速倒逼中国经济和社会发展方式的“绿色+低碳”转型。但一个国家能源需求和消耗变革存在巨大的经济成本,近20 a,美国能持续去煤,主要归结于大量廉价的页岩气被开采发电,但中国“富煤、贫油、少气”的能源禀赋特征决定了有别于他国的能源消费结构。中国即使大幅提高天然气和可再生能源的比重,降低电力供给的碳强度,但也动摇不了目前煤电具备的价格和安全优势。从能源演进史来看,以往能源转型均属高竞争力对低竞争力能源的强行替代,但当前可再生能源短期内很难实现从价格—保障—安全优势的全面碾压。因此,盲目“去煤”不可取。

单纯依靠去煤来实现碳中和完全不切实际。国际上有关减煤研究主要涉及退出策略问题、碳税或碳权价格以及去煤的碳排放效应。国内虽也有涉及基于生命周期的煤炭碳排放清单研究,但往往只涉及其中某个环节,清单编制不完整。从中国减排实践看,减碳的首要任务是提高能效,其次是大力提高可再生能源比例。作为传统化石能源,煤炭行业必须实现颠覆式技术突破,彻底放弃依靠为现行技术体系“打补丁”升级的思路,甚至要打破传统的开采—加工—运输—利用四环节,才能在未来碳中和能源体系中为煤炭寻找到适合的生存空间。2021年7月,中共中央明确指出,要纠正运动式“减碳”,坚持先立后破,要通盘谋划。传统化石能源的逐步退出必须建立在新能源安全可靠的基础上,未来碳中和目标下,煤炭必须达成近零排放并具有价格优势才能生存。因此,颠覆式煤炭技术变革对于保障国家能源安全和实现碳中和目标言,具有与可再生能源发展同等重要的意义。

在碳中和目标下煤炭到底减多少?减哪里?怎么减?这是整个行业亟待回答的科学问题。煤炭行业要充分利用碳达峰前有限的时间,开展新一轮深刻的自我变革与顶层设计,探索碳中和目标下如何以最小的经济和社会成本达成近零排放目标,从而深刻推动煤炭行业可行的技术变革,为确保国家如期实现碳达峰与碳中和目标提供科学理论和技术支撑。

1 碳中和对经济和社会发展及能源体系的要求

1.1 碳中和与高质量发展及能源体系的关联

碳中和与高质量发展及能源体系3者之间高度契合。由图1可知,碳中和目标的实现路径主要包含改善能源结构、推动节能减排、改变生活方式、提升碳汇能力和实施负碳技术,上述路径协同将直接改变人民生产生活方式,同时也对经济和社会发展提出新的要求,其重中之重是能源结构改革,能源体系转型是双碳目标如期实现的关键所在。根据国家发展改革委员会双碳目标中长期发展规划,2030年我国非化石能源占比要达到25%。当前化石能源占比虽有下降势头,但仍为主要能源;可再生能源发展势头强劲,但相关配套体系仍很难满足经济发展的需求。

图1 碳中和与高质量发展及能源体系之间的关联Fig.1 Links between carbon neutrality and high-quality development and energy systems

目前中国经济社会向高质量发展转变,必须依靠动力变革、效率变革、质量变革和制度变革来促使产业结构升级、能源体系优化、生态文明建设和激励机制重构,实现从量变到质变。以往依靠牺牲环境为代价的粗放型发展方式必须转变或关停,绿色零碳理念势在必行。当下最为紧迫任务是,如何既保障经济和社会高质量发展与能源供给安全,又推动能源体系“零碳化”和产业体系“去碳化”。由此可见,碳中和愿景、能源体系变革与高质量发展具有高度一致性与协同性,即能源体系变革是碳中和愿景与高质量发展的关键路径和核心动力,碳中和愿景是高质量发展的内在要求,高质量发展所倡导的生态文明与低碳发展也为碳中和目标实现提供了良好的外部制度和物质环境。可再生能源逐步替代化石能源是实现碳中和、保障高质量发展的主要路径,但目前可再生能源、清洁能源等在储能、安全、稳定性等方面的难关尚未攻克。因此,不能盲目无视传统化石能源在转型期的兜底作用。例如,2021年秋冬季多地发生因煤炭生产或消费额度削减操之过急,致使煤炭供不应求,煤价上涨、电力吃紧、企业被迫“拉闸限电”现象频发,限产式“能耗双控”严重挫伤地方经济。

此外,可再生能源或限于储能难题,或困于电网安全平稳问题,目前几乎还离不开传统化石能源的调峰。因此,要妥善处理好传统化石能源与可再生能源之间的平衡关系,尤其要高度重视化石能源保底供应与有序转型。

1.2 碳中和目标下能源体系的弹性保底

国内外众多机构对未来碳中和目标下中国能源体系进行了预测,但结果却大相径庭。争论的焦点如下:一是太阳能、风能为主的可再生能源能否支撑中国的能源需要和安全;二是煤炭去留问题及多少适宜。结合预测、中国能源资源禀赋特征及未来碳中和目标,可判断2060年中国能源结构(不包含化石能源作为原材料部分)大致如下:煤炭占16.0%~20.0%,石油及天然气8.0%~12.0%,核能占2.0%~4.0%,水能占8.0%~10.0%,太阳能、风能等其他可再生能源占54.0%~66.0%。不同种类能源占比不是一个绝对值,受能源自身、替代能源、政策约束等因素的影响,存在结构性变化区间。为此,拟用一根弹簧为隐喻,引申出“能源弹性保底安全区间”概念(图1):在现阶段下,对这根弹簧施加外力条件时弹簧长度受到压缩,但无论如何压缩都不低于最短长度。在一定的阈值范围内,外力释放后弹簧会因自身弹性发生一定的变化。这种弹性源于经济和社会发展对能源的现实需求,也源于煤炭等传统化石能源天然的经济上、安全上的优势。而外力的大小不仅取决于减排、环保等政策约束或新能源、清洁能源等能源替代,也会受到化石能源自身是否成功实现清洁、低碳、高效变革的影响。

能源安全必须考虑物质、获取、投资、环境、应变等要素,因此保底能源并不限于化石能源,能稳定供应且易获取的水能、核能等也应包含在内。能源保底大致可分为3个层次:① 核心保底。保障能源安全与经济有序增长的最低额,即弹簧压缩至最短长度,大致包含煤炭16.0%、水能8.0%和核能2.0%。作为国家能源体系的保底安全阈值,一旦超过这条底线将极难保障能源供给和体系安全,或此时仅单纯依靠可再生能源导致经济成本极高;② 优化保底。确保能源供应稳定且可再生能源外部经济成本适度,大致包含煤炭16.0%、石油5.0%、天然气3.0%、水能8.0%和核能2.0%,这34.0%作为中国能源体系的优化安全阈值;③ 可控保底。当太阳能、风能等其他可再生能源无法实现强行替代,又要兼顾碳中和目标的实现及经济协同发展的封顶限额,即弹簧拉伸且未因外力过强而失去弹性的最长长度,此时大致包含煤炭20.0%、石油7.0%、天然气5.0%、水能10.0%和核能4.0%,这46.0%作为中国能源体系的最高可控保底,一旦突破该封顶限额,CO减排任务将无从落实,碳中和目标则无法实现。以往探讨煤炭作为中国能源的“基石”、“压舱石”等时,均从能源供应视角阐释其兜底保障作用,但未来碳中和目标下煤炭等传统化石能源将有序退出是不争的事实,则如何审慎地评判煤炭在未来能源供应中所扮演的角色?笔者认为,应从能源弹性保底安全区间视角出发,在核心保底、优化保底、可控保底等3种情景下,发现煤炭占比依次为61.5%,47.1%,43.5%,均占据不可或缺的重要地位。由此可判定:煤炭在未来能源弹性保底安全区间内仍将发挥主体作用,在能源供应中也将发挥其基石或压舱石作用。该论断既是从我国资源禀赋特征出发实现能源体系安全的基础性保障,同时也是碳中和目标与经济有序协同增长的重要性前提。

2 煤炭全生命周期碳足迹评估

全面厘清煤炭资源全生命周期碳足迹,对审视煤炭行业发展与碳中和目标之间的差距至关重要,有利于科学推动煤炭变革和减碳技术发展。与煤相关的碳排放大体可分为开采、加工、运输和使用等环节(图2)。为此,将煤炭资源全生命周期划分为6个阶段,以2019年煤炭生产消费实际数据进行核算,排放因子主要参考IPCC、《中国能源统计年鉴》和ZHANG等、高俊莲等相关研究,并尽可能保障数据来源和参考资料口径统计,避免不必要的偏差。

(1)开采和分选环节。包含开采和分选时耗煤、耗电产生的CO排放及因煤炭开采产生的瓦斯排放(主要成分为CH)。CO排放量根据《中国能源统计年鉴》中煤炭开采和分选环节耗能数据,并结合燃料品种低位发热量、含碳量(以C计)和氧化率(取理想值为1)计算,具体参数见表1~4。为核算煤炭开采造成的CH逸散碳当量,将煤矿分为井工与露天开采2种方式分别计算,井工开采包含开采逸散和采后逸散,其中开采逸散又可细分为高瓦斯、低瓦斯矿井。CH逸散量按煤炭生产量的排放系统计算,并按CH增温值(28倍CO)当量换算成碳排放量,2019年全国该阶段碳排放总量约为4.213亿t,可视为开采环节的减碳潜力。

(2)运输环节。煤炭生产与消费具有地理空间异质性,依靠铁路、公路、水路等运输环节实现调配,从而不可避免地产生碳排放。运输的碳足迹可根据国家发展和改革委员会、《煤炭行业年度发展报告》中各种运输方式下的煤炭运输量,并辅以《中国煤炭工业年鉴》中煤炭总调运量,核算该环节碳排放量为0.417亿t,其中:铁路、公路、水路分别为0.246亿t、0.054 5亿t和0.078亿t,分别占65.0%,14.0%和21.0%。因此,减少运输或增加电气化铁路是减少煤炭运输环节碳足迹的主要方式。

图2 煤炭资源全生命周期碳足迹核算框架Fig.2 Carbon footprint accounting framework for the whole life cycle of coal

表1 不同燃料品种碳排放量

表2 煤层CH4逸散量

表3 煤炭运输碳排放系数

表4 煤化工碳排放系数(以CO2计)

(3)发电和供热环节。参考2020年《中国电力统计年鉴》及相关参数,计算全国燃煤发电供热碳排放量约40.0亿t,占煤炭相关碳排放量的56.1%,是最大的碳排放环节。由此决定了降低发电和供热环节的碳排放是实现碳中和的重中之重,即使2060年碳中和目标实现时,太阳能、风能等可再生能源颠覆了以火电为主的能源体系,随之维护电网稳定性和安全性的任务越发重要,煤炭为主的弹性保底将不可或缺,仍占16.0%~20.0%,降低发电和供热的碳足迹仍将是客观需求。该环节的碳排放,一是依靠突破现行的发电和供热技术门槛,不断提高能效;二是依靠碳捕集与封存(CCS)、碳去除(DCR)等负碳技术,但会受限于诸如地质条件、CO运输、经济成本等因素;三是依靠生态系统增汇去抵消。

(4)钢铁冶炼环节。参考2020年《钢铁统计年鉴》及相关参数,全国利用焦炭冶炼钢铁产生的碳排放量为19.0亿t,约占煤炭相关碳排放的26.6%,是第二大碳排放环节。中国现代化进程仍未完成,目前我国人均累积钢材使用量约为11.4 t,远低于欧美发达国家水平(18.0~20.0 t)。未来钢铁生产仍将持续15~20 a,2040—2045年全国钢铁需求量与废钢产出量将大致持平,钢铁生产逐步从高炉冶炼转向电炉锻造,不再使用焦炭。

(5)煤化工环节。当前煤化工分为以独立炼焦、煤制氨、煤制甲醇、煤制电石为主要产品的传统煤化工和以煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制气为主要产品的现代煤化工。产品不作为燃料的工艺,除生产耗能外,不再排放额外的CO。该环节核算碳排放量为5.8亿t,约占8.1%。煤化工主要利用煤炭中富含的碳氢化合物产生的氢进行原料合成。目前,煤制灰氢仍具有极大的成本优势,未来可与CCS等负碳技术联合生产绿氢,作为实现碳中和的替代路径。

(6)其他环节。包含非金属矿物加工、计算机等其他行业用煤的碳排放,主要依据煤炭消费量计算,该环节核算碳排放量为2.0亿t,占2.8%。

综上,2019年煤炭全生命周期碳足迹占比最高的环节为发电和供热,其次为钢铁冶炼和煤化工环节(图3),亟需全面开展技术变革、清洁利用,其中终端电气化、零碳发电技术和煤制绿氢,将成为实现碳中和的技术选择。

图3 2019年中国煤炭的碳足迹Fig.3 Chinese carbon footprint of coal industry in 2019

3 煤炭行业技术路径分析

经过数十年的技术变革与创新,中国煤炭行业已拥有一套完整的技术体系,但碳中和要求高碳能源必须实现低碳化甚至零碳化,同时还具备一定的可比经济成本优势。图4梳理了目前煤炭利用及未来碳中和目标下可行的主要技术路径。

图4 煤炭利用的主要技术路径Fig.4 Main technology path of coal utilization

(1)传统技术。经露天和长壁式开采后,原煤和一部分经分选的精煤一起经过不同的运输渠道进入使用环节。传统技术包含燃烧发电、供热、钢铁冶炼、有色金属冶炼、非金属矿加工、煤化工生产等方式。目前与煤炭有关的碳排放高达71.3亿t,绝大部分属于传统技术范畴。因此,变革传统的煤炭利用路径具备巨大的减排潜力。但究竟哪些环节该减?哪些环节能减?哪些环节减少后既经济又低碳?这是技术变革必须回答的3个核心问题。

(2)清洁利用。为实现绿色低碳发展,煤炭行业已采用很多清洁利用技术,主要包含智能化开采、超临界燃煤发电和超超临界燃煤发电、低浓度瓦斯利用、新型煤气化与有机废弃协同气化等先进低碳环保技术,对减少煤炭生产利用的碳排放具有显著效果,但与达成碳中和目标仍有巨大距离。因此,仍需要进一步寻求更为有效的零碳利用路径。

(3)碳中和。零碳化和经济上可行是碳中和目标对未来能源体系的基本要求,但目前煤炭利用技术体系远达不到该要求。因此,必须从根本上实现颠覆式技术突破,打破传统的开采—加工—运输—利用环节,甚至为了实现零排放不得不牺牲部分资源利用率。从目前已储备的技术看:① 流态化开采+整体煤气化联合循环发电+CO捕集、利用与封存(CCUS)技术体系,它不但大大节省了传统技术路径中开采与分选、运输环节的耗能,还大幅减少煤系气CH的逸散,地下气化后的合成气可分离生产氢,满足传统技术中煤化工的生产需求;也可直接利用合成气联合整体煤气化联合循环发电(IGCC),并借助CCUS负碳技术实现CO利用与封存,从而实现煤炭全生命周期近零排放,达到碳中和目标。这需尤为关注深层地下煤气化技术(UCG),主要考虑大规模捕集后CO去处和浅层地下水污染风险问题。少量的CO可矿化利用,也可驱油驱气,实现封存和经济效益,但未来千万吨级、甚至亿吨级CO捕集后只能地质封存。浅层矿体盖层的密封性和稳定性不足,压力也不够,CO很难与地下气化后矿渣发生混相反应,形成相对固定的储藏态;② 流态化开采+制氢+CO捕集、利用与封存(CCUS)技术体系,该路径原理与煤化工制氢工艺相似,只是地下气化后的合成气分离生产的氢不再作为煤化工原料,而直接作为二次性能源发电或储能,并将CO捕集、利用与封存于地下矿井,从而实现传统技术中灰氢向绿氢的转变,在可预见的未来煤制绿氢仍是成本最具优势的技术路径之一。此外,煤炭还可广泛应用于煤基高能燃料合成、先进煤基碳素材料的生产及与生物质和废弃物协同利用。碳中和技术体系下,改变传统煤炭利用路径,不仅节省了开采和分选、运输、煤化工及发电和供热等环节的大量碳排放,同时在一定程度上实现了污排协同共治,且不必依赖太阳能、风能等新能源技术的推广和使用。这将是既立足于中国能源资源禀赋的现实,又切实可行的碳中和路径。

4 碳中和技术革新路径选择

从目前已储备的技术看,几乎没有既满足零碳化,经济上又可行的技术路径。但经过技术整合可形成2条可行的技术路径,为煤炭立足于碳中和时代能源体系奠定基础。

4.1 UCG-IGCC-CCUS技术

该技术体系采用一种流态化开采方式,最初旨在解决不易开采煤层的难题,其基本原理是通入富氧气体使煤炭在气化炉内发生化学反应,进而形成CO,CH,H等可燃混合气体,并用于发电、制氢,实现不易开采煤炭能源的利用。目前该项技术已被逐渐掌握,全球已有多个地下煤气化取得成功,如苏联Angren项目、澳大利亚昆士兰市Chinchilla项目、英国爱丁堡市临近福斯湾地下煤气化(发电)项目。UCG不仅解决了难开采煤层利用问题,还减少了煤炭开采造成的土地占用及毁损、生态环境破坏、煤层气瓦斯逸散等问题,可以说是一种绿色低碳的开采技术。此外,该技术体系还兼具如无需井下作业解决了煤矿生产人员安全问题、满足煤化工用氢需求等优点。IGCC是一种煤炭清洁高效发电技术,它通过空气分离用于煤气化反应,气化后的合成气通过脱硫、净化后再用于联合循环发电。该技术因效率高而获得广泛认可,已在美国Tampa电站、Wabash River电站、Tracy电站和荷兰Buggenum电站、西班牙Puertollano电站等成功应用。2013年我国天津也投产了IGCC电站,使用净化处理后的合成气,相比常规燃煤机组其优势在于实现了清洁发电,但其空气分离耗电、降低发电效率的缺点不容忽视。UCG-IGCC联合发电技术既可直接利用混合气实现清洁化发电,又可省掉煤炭开采、分选、运输等环节的碳排放,解决了CH逸散、煤矿污染地下水和土地扰动等环境问题。

碳中和目标下传统化石能源能否继续发挥作用,取决于经济可比性和负碳技术。UCG-IGCC的最大优势是烟气CO体积分数高、捕集成本低、运输距离短,就近直接注入深层矿井,并充分利用矿压、玻璃化围岩体及残存矿渣形成超临界混相固定。UCG-IGCC-CCUS可技术完全取代传统的煤炭直接燃烧发电、煤制灰氢,实现零碳发电。煤炭技术革新将对煤炭全生命周期链条产生巨大的影响,以电力生产为目标,估算不同发电技术的减碳效应,优化碳中和的实现路径(图5)。

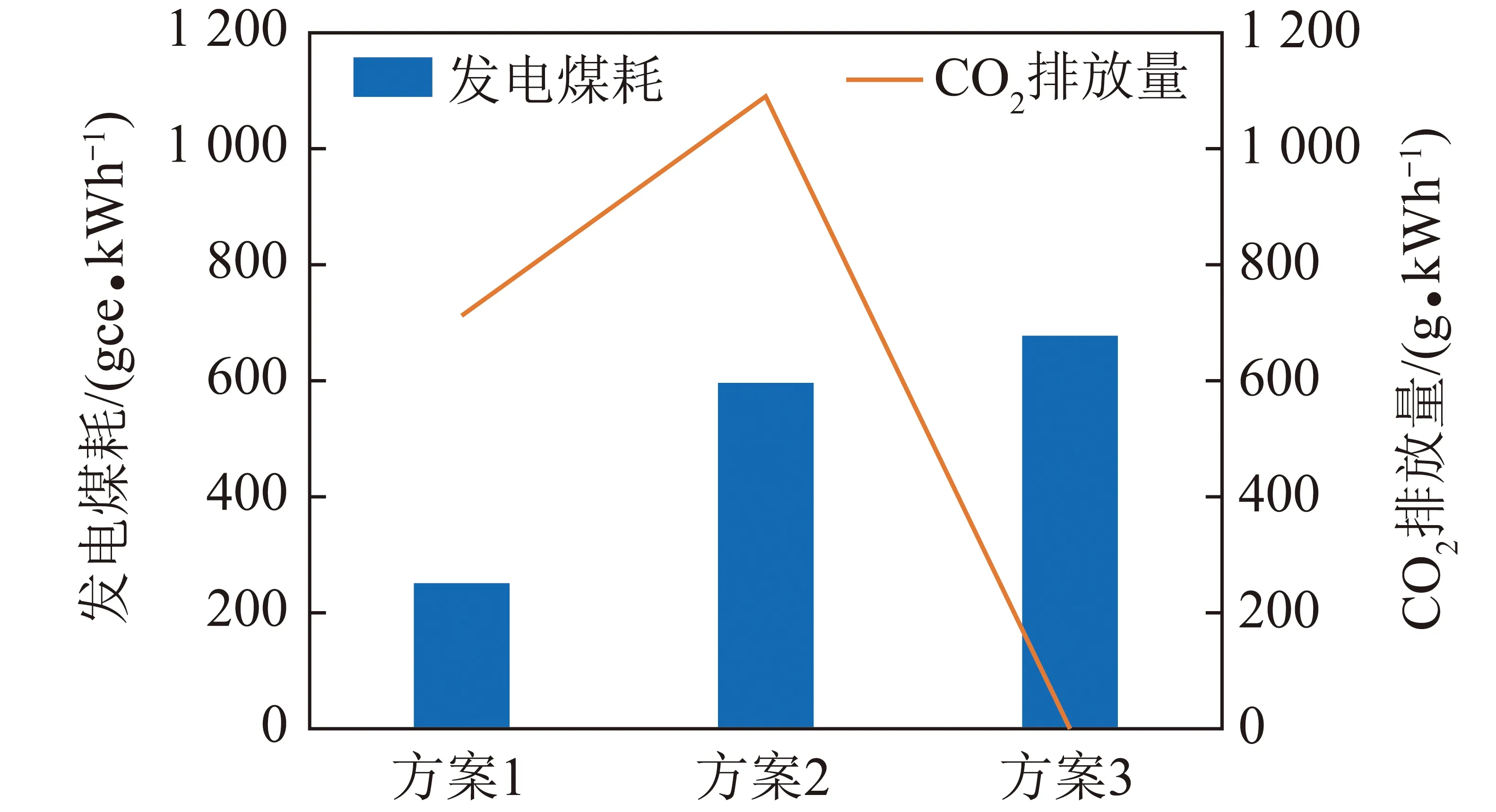

图5 不同发电方式煤耗和CO2排放量Fig.5 Coal consumption and CO2 emissions ofdifferent power generation technologies

(1)方案1:超超临界燃煤发电。2020年大于6 MW的火电厂供电煤耗为305.5 gce/kWh。若按超超临界燃煤发电的最优煤耗为251.0 gce/kWh计算,节省约54.5 g标准煤。按照2019年全国火电排放CO比例计算,采用超超临界燃煤发电CO排放量为667.66 g/kWh,并考虑电煤开采、加工、运输等环节的CO排放量修正为712.58 g/kWh;按每开采万吨煤约破坏3.0 ha土地计算,约毁坏土地9.17 m/10kWh。

(2)方案2:UCG-IGCC发电技术。IGCC采用空气分离约增加20.0%煤耗,且UCG-IGCC热值仅为IGCC的52.9%。因此,UCG-IGCC的单位煤耗为569.3 gce/kWh,但UCG-IGCC单位发电CO排放量比IGCC减少28.0%,主要由于UCG产生的合成气中含有大量H。因此,UCG-IGCC单位发电CO排放量高达1 090.32 g/kWh,与方案1相比,排放显著上升。

(3)方案3:UCG-IGCC-CCUS发电技术。CCUS使发电效率下降14.0%~16.0%,因此采取UCG-IGCC-CCUS技术发电的单位煤耗为661.98~677.74 gce/kWh,实现了CO净零排放。尽管CCUS增加了14.0%~16.0%的单位发电煤耗,但深层地下煤气化节省了煤炭开采和分选环节、运输环节的CO排放,同时几乎不损坏上覆生态系统,大大减少了开采风险和环境成本。

4.2 UCG-H2-CCUS技术

该技术体系与UCG-IGCC-CCUS的技术原理相似,UCG产生混合气后,再进一步分离H,并将含有CH,CO等的其他气体进一步与煤反应,生产H,并捕集CO,实现煤制灰氢(CG)+CCUS负碳技术向煤制蓝氢(CG-CCUS)转变。受规模、原料和运输成本等影响,制氢成本差异很大,需综合考虑资本成本、运营维护成本和原料/电力成本,一般按平准化计算。与风能电解水(W-ELE)、光能电解水(P-ELE)和生物质气化制氢(BG)相比(图6)。煤制灰氢(CG)相当廉价,但其碳排放(以制取每kg H排放CO的质量计)可达20~30 kg/kg。因此,在碳中和目标下必须引入CCUS技术,实现零碳煤制蓝氢(CG-CCUS)。根据相关研究,CG-CCUS成本比CG约高440元/t(UCG不考虑CO运输成本),再加上CCUS耗能产生的碳排放。

图6 不同制氢技术的CO2排放和经济成本Fig.6 CO2 emissions and cost of varioushydrogen production methods

综上,CG是目前最廉价的制氢方式,但其CO排放量高。因此,必须辅助CCUS等负碳技术,实现近零排放,其代价仅增加CO捕集和封存的加压成本。CG-CCUS与W-ELE,P-ELE和BG制氢方式相比,仍具备显著的成本优势,可认为UCG-CCUS技术是满足碳中和目标要求的煤炭零碳利用革新技术路径之一。

5 结 论

(1)煤炭在未来能源体系中的作用和角色需审慎论断,应从能源弹性保底安全区间视角加以考虑。煤炭作为保底安全能源,在核心保底、优化保底、可控保底等3种情景弹性安全区间中分别占61.5%,47.1%,43.5%,煤炭在碳中和能源体系下仍将发挥重要作用。

(2)目前煤炭全生命周期碳足迹包含6个环节,即开采和分选环节、运输环节、发电和供热环节、钢铁冶炼环节、煤化工环节和其他环节。2019年中国煤炭全生命周期碳足迹71.3亿t,其中发电和供热、钢铁冶炼、煤化工3者占比总计达到90.8%,因此未来实现碳中和目标下推行零碳高效发电、终端电气化和煤制绿氢是煤炭技术变革的首选,实现煤电或煤制绿氢储能一体化。

(3)UCG-IGCC-CCUS技术与UCG-H-CCUS技术具备显著的经济和减碳优势,将成为煤炭安全、高效、绿色、零碳变革的必由之路。与超超临界燃煤发电和IGCC发电技术相比,UCG-IGCC-CCUS发电虽耗煤增加,但可实现零排放;与新能源制蓝氢等方式相比,UCG-H-CCUS制绿氢技术具有显著的成本优势,且实现了近零排放。