中药补阳还五汤治疗脑梗塞气虚血瘀证的效果及NIHSS评分探究

2022-05-27刘苏远

刘苏远

摘要:目的:分析脑梗塞气虚血瘀证患者应用药补阳还五汤治疗的临床效果以及对NIHSS评分的影响。方法:以2019年1月至2021年12月为研究时间区间,选取90例脑梗塞气虚血瘀证患者展开分析研究,通过随机数字表法将其分为对照组(n=45)和观察组(n=45),对照组实施常规西药治疗,观察组以常规治疗为基础实施中药补阳还五汤治疗,对比两组临床疗效和NIHSS评分改善情况。结果:治疗总有效率较对照组,观察组显著较高(P<0.05);治疗前NIHSS评分比较(P>0.05),治疗后NIHSS评分均降低,观察组低于对照组(P<0.05)。结论:脑梗塞气虚血瘀证患者应用药补阳还五汤治疗的临床效果突出,利于改善神经功能,建议广泛应用。

关键词:中药补阳还五汤;脑梗塞;气虚血瘀证;神经功能

【中图分类号】 R283【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2022)14--01

脑梗塞具体指脑动脉狭窄或因为闭塞而导致脑血供异常,在处理不及时的情况下可能导致大面积局限性脑组织缺血性坏死病变,甚至可能导致患者死亡,即便存活也伴随存在不同程度的并发症,应积极采取有效的治疗干预措施[1]。基于此,本研究于2019年1月至2021年12月期间从我院选取90例脑梗塞气虚血瘀证患者作为研究对象,分析了中药补阳还五汤治疗治疗的临床价值。

1 资料与方法

1.1一般资料

以2019年1月至2021年12月为研究時间区间,通过选取90例脑梗塞气虚血瘀证患者展开分析研究,通过随机数字表法将其分为对照组(n=45)和观察组(n=45)。其中对照组患者男性与女性分别有23、22例,年龄最小不低于41岁,年龄最大不超过87岁,平均年龄(61.62±3.21)岁;其中对照组患者男性与女性分别有24、21例,年龄最小不低于41岁,年龄最大不超过87岁,平均年龄(61.52±3.21)岁。两组患者比较差异不明显(P>0.05),可以进行临床试验。

1.2 方法

对照组实施常规西药治疗,包括卧床休息,水电解质平衡纠正、呼吸道护理等,在500ml浓度0.9%氯化钠注射液中加入40ml丹红注射液实施静脉滴注。

观察组以常规治疗为基础实施中药补阳还五汤治疗,药方包括川芎10g、地龙10g、红花15g、当归15g、赤芍15g、桃仁15g、牛膝15g、黄芪30g,加减治疗,针对语言障碍患者加15g胆南星、15g菖蒲;若患者痰浊湿重加10g半夏和9g苍术;若患者口眼歪斜,加9g僵蚕和9g全蝎。若合并糖尿病,加的山药30g、葛根15g、花粉15g。用水煎制,1日1剂,分两次服用,持续治疗2星期。

1.3 观察指标

对比两组临床疗效和神经功能缺损评分(NIHSS)评分改善情况。

治疗效果,可分为显效、有效以及无效三等级,显效指经治疗后临床症状显著消失,神经功能缺损程度改善大于60%;有效指经治疗后临床症状改善,神经功能缺损程度改善大于20%;无效指经治疗后症状无改善,甚至加重。治疗总有效率=显效率+有效率[2]。

1.4 统计学方法

SPSS 23.0软件统计分析各项数据,计量资料和计数资料分别采用(x±s)、[n(%)]予以表示,检验工作分别采用t和x2完成,当P<0.05时,提示统计学具备显著差异。

2 结果

2.1 疗效

治疗总有效率较对照组,观察组显著较高(P<0.05)。见表1。

2.2神经功能

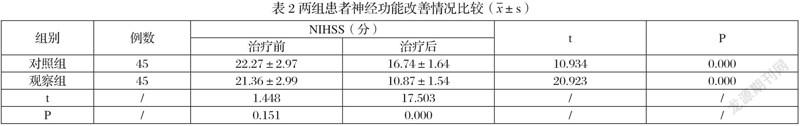

治疗前NIHSS评分比较(P>0.05),治疗后NIHSS评分均降低,观察组低于对照组(P<0.05)。见表2。

3 讨论

脑梗塞归属于脑部疾病,具有突发性,在各个年龄阶段均可能发生,坏死程度和血栓大小、发生部位存在紧密联系,具有发病急、无前兆,并多表现出完全性卒中、意识清楚或轻度意识障碍等,需及时采取有效的治疗措施[3]。

此次研究结果提示,治疗总有效率较对照组,观察组显著较高;治疗后NIHSS评分均降低,观察组低于对照组,分析原因:在药补阳还五汤内,川芎具备活血化瘀、止痛祛风的作用;牛膝具备通经活络的作用;赤芍具备活血祛瘀、凉血和解热的作用。与此同时,积极实施加减治疗,可实现针对性治疗目的[4]。

上所述,脑梗塞气虚血瘀证患者应用药补阳还五汤治疗的临床效果突出,利于改善神经功能,建议广泛应用。

参考文献:

[1]张瑞杰.中药补阳还五汤治疗脑梗死气虚血瘀证的效果探究[J].实用中西医结合临床,2021,21(18):100-101.

[2]芦晓宏.探讨中药补阳还五汤治疗脑梗死气虚血瘀证的效果[J].中国实用医药,2021,16(05):148-149.

[3]周方威.中药补阳还五汤治疗脑梗塞气虚血瘀证的疗效分析[J].中医临床研究,2020,12(13):85-88.

[4]张燕杰.中药补阳还五汤治疗脑梗塞气虚血瘀证的效果研究[J].医学食疗与健康,2020,18(06):10-11.