避暑山庄湖区、平原区亭之美

2022-05-27张金辉

张金辉

摘 要:临水建亭的目的是丰富水景和观赏效果,湖区的亭变化极其丰富,为突出不同的景观效果,临水建亭,或一边临水,或多边临水,或完全伸入水中,可观水面涟漪,可观碧波荡漾,结合远山近水、树木花草,使整体景色锦上添花,并增加空间的层次感,开阔胸怀,各有其妙。

关键词:芳洲亭;澄波叠翠亭;晴碧亭;莺啭乔木亭;濠濮间想亭;甫田丛樾亭;水流云在亭

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.06.008

1 水际安亭 倒影成趣

避暑山庄的湖区偏于东南,造园者按中国传统的“一池三山”的手法,由南向东北筑起芝径云堤,长堤曲曲弯弯,分成三枝,在枝的尽端,形成洲岛,即环碧、如意洲、月色江聲,又建起双湖夹镜和长虹饮练之间的桥堤,将水域分割成内湖和外湖。又用洲、岛、堤、榭将外湖分割成澄湖、如意湖、上湖、下湖、银湖和镜湖,统称为十里塞湖。广阔的水域,曲折多变的堤岸,在池边湖岸建亭,濒临碧波可“凭水借影”。临水建亭的目的是丰富水景和观赏效果。水不仅给人以清新明净的感觉,还能利用水中倒影获得虚实互见的效果。山庄因山得名,但山庄之趣在于水,因山而巍,因水而活。山庄的水面开阔、平静、流动,有的幽深宁静,有的碧波荡漾,情趣万千。湖区的亭变化极其丰富,为突出不同的景观效果,临水建亭,或一边临水,或多边临水,或完全伸入水中,可观水面涟漪,可观碧波荡漾,结合远山近水、树木花草,使整体景色锦上添花,并增加空间的层次感,开阔胸怀,各有其妙。

芳洲亭,位于金山岛的北角,是一座四角攒尖顶方形小敞亭,为金山缀亭。此亭三面临水东向,西与月牙廊北端相连,四面凌空。在亭内观赏周边景物,远望万树园广袤的草原以及北面层峦叠嶂的群山,近观澄湖北岸巧设的甫田丛樾、濠濮间想、莺啭乔木和水流云在湖岸四亭。远观芳洲亭会发现,正好对金山岛长廊起到了画龙点睛的作用,因月牙廊与爬山廊相连,环金山岛三面,虽有高低变化,但形势过于呆板,设在北端的芳洲亭起到了活跃长廊的作用,又丰富了建筑的变化。芳洲亭大半探进湖水中,与山廊相连,从远处望去就像一条神龙,芳洲亭就是神龙的龙头,非常壮观,可见此亭设计得非常巧妙。亭子背靠金山岛,岛上的芳草鲜花与水中的亭子相映成趣。

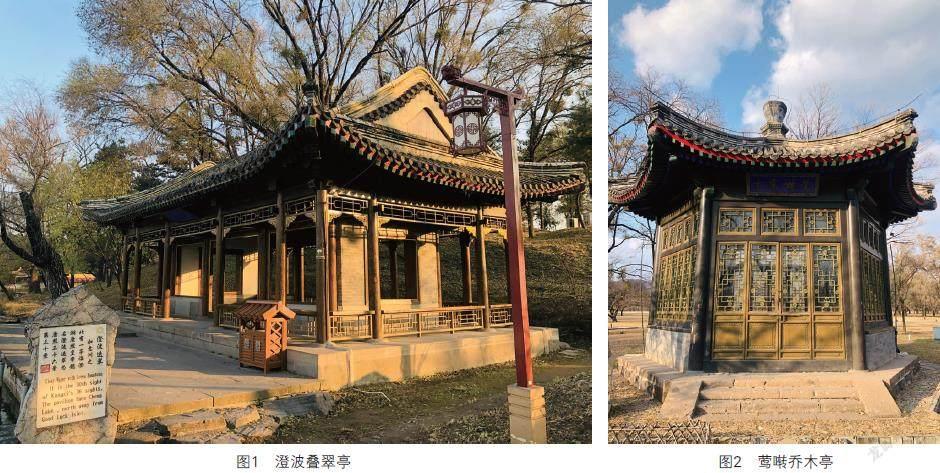

澄波叠翠亭(图1),为康熙三十六景第三十景,是一座长方形三楹敞亭。此亭位于如意洲北侧,这里湖水碧绿,亭北面对山庄北岭,绵延起伏,接连不断。站在亭中北望,可见层叠青翠高耸的山峦,低头俯视,犹如明镜般的湖水展现出层层倒影。康熙题澄波叠翠诗云:“叠翠耸千仞,澄波属紫文。鉴开倒影列,返照共氤氲。”生动形象地描绘了这里山峦起伏,松柏郁郁葱葱,微风轻拂,水中倒影变化无穷的美丽风光。康熙喜爱此景幽深宁静的意境,每次坐小船经过,总是停舟流连许久。大片大片浓绿的倒影令人心醉,特别是夕阳西下时,景物逐渐朦胧,湖面衬托着不时变换色彩的天空,如同仙境。对于澄波叠翠亭的美,乾隆帝也曾写诗描绘:“峰翠落湖心,悠然意与深。游鱼寻觅树,飞鸟迓迷林。”在乾隆帝的笔下,青翠的峰峦,影落湖心,层层叠叠。光洁轻柔的湖水,映着青山翠岭的倒影,犹如一幅长长的织锦,飘飘洒洒向远方伸展,其意境显得十分深邃。水中的倒影,有山峦、有树木。水中有游鱼,在树影中游来游去,似乎在觅食。空中的飞鸟,在湖中林木的倒影里飞来飞去。游鱼、飞鸟都因为水中的倒影,像实际存在的林木一样真实,使游鱼和飞鸟产生了错觉。这种生动形象的描绘,不仅使登亭者观赏波光水影,而且与周围所处环境共同组成了优美的画面。

晴碧亭,是一座重檐攒尖顶八角亭。地处康熙三十六景之一的万壑松风岗下。《热河志》记载:“前殿据岗背湖,渐近湖为坡陀,殿五楹,北向。长松数百,掩映周围,额曰:‘万壑松风……康熙壬寅,上以冲龄随侍山庄,赐居于此。殿后三楹曰‘鉴始斋,坡下亭曰‘晴碧。”康熙六十一年(1722),12岁的乾隆跟随祖父来到避暑山庄,住在万壑松风的鉴始斋,晴碧亭离当时乾隆的住所很近。乾隆追忆此事,并在《晴碧亭忆旧》诗中写道:“万壑松风之山阴,枕溪有亭曰晴碧。我年十二随至此,即指殿旁为赐它。望见御舟泊亭畔,呼名趋下层岩壁。顾谓勿疾恐蹉跌,是即初蒙恩眷日。”此诗乾隆帝缅怀少年时代,在山庄跟随祖父到晴碧亭的情景。此亭地处万壑松风东北处,从远望去,它好像枕在湖水溪流之上。康熙帝以“晴碧”二字为万壑松风岗下小亭题额,与杭州西湖有关,因康熙帝喜爱杭州西湖,也喜爱避暑山庄,故为山庄题额赋诗时,常与杭州西湖景观加以比较。北宋大文豪苏轼曾以“水光潋滟晴方好,山色空明雨亦奇。欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”歌颂杭州西湖。南宋诗人杨万里以“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”赞美杭州的荷花。苏轼诗中用了一个“晴”字,杨万里用了一个“碧”字,康熙帝取二者合一为自己喜爱的亭子命名,意为在这座小亭子中可以欣赏到与杭州西湖一样美的水与荷花。在乾隆帝看来,山庄山美水美,特别是湖面上的荷花,更富有江南水乡的韵味。山庄养荷由来已久,其多为大江南北移来的名种,有的来自漠北,有的来自关内。这些从各地移来的荷花,在山庄生根、发芽、开花,构成了令人赏心悦目的美景。

2 原野安亭 含蓄添趣

平原区位于山庄的北部,地势平坦开阔,周围分布有20余组建筑,从整体布局出发,继承传统特点,最大限度地发挥了自然景色的优势,使各景点既独立成景,又相互联系,达到了自然美与人工美的巧妙结合,从而增强了园林艺术的表现力。山庄的山峦与湖沼之间,是一片开阔的平原,这里芳草萋萋,或是灌木簇簇,或是乔树参天。澄湖北岸四亭位于平原区与湖区的交接处,由西至东为水流云在、莺啭乔木、濠濮间想、甫田丛樾,作为平原区与湖区的分界,通过既分离又联系的手法,使两个景区过渡得非常自然。四亭造型各异,古朴清秀,与周围各景点紧密联系在一起,互为因借,成为有机整体。其景观形成强烈对比:有时古树虬枝、芳草绿荫;有时花木夹道、鸟语花香;有时田园风情、瓜果飘香。

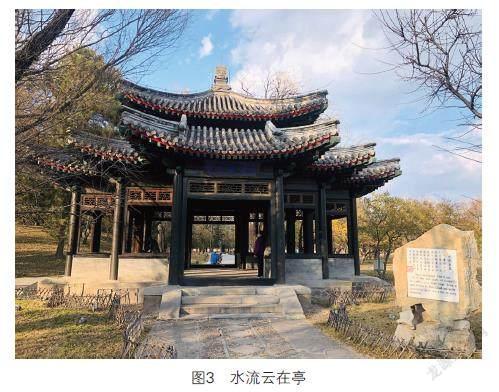

莺啭乔木亭(图2),是康熙三十六景第二十二景,此亭是一座八角卷棚顶式的敞亭。地处万树园南侧,这里树木成林,枝叶青翠浓荫密布。当春天来临的时候,成群的黄莺成双成对飞舞,有时还落在枝头上婉转啼鸣,这就是康熙以“莺啭乔木”为此亭命名的缘由。康熙帝在《莺啭乔木》诗中写道:“昨日闻莺鸣柳树,今朝阅马至崇杠。”形象地反映出,坐在亭中可以品味鸟鸣枝头的妙趣。乾隆帝也以“莺啭乔木”为题,抒发自己的感受:“山深悦鸟性,乔木早迁莺。……嘤嘤信有情。”乾隆帝的“嘤嘤信有情”诗句,是借用《诗经》中“嘤嘤”二字来形容鸟鸣的声音,“信有情”三字,是写乾隆自己的感受。他引经据典赞美鸟鸣,其实是在夸赞莺啭乔木亭不仅是闲坐休息的好地方,更是欣赏“黄鸟好音”的佳处。

濠濮间想亭,是康熙三十六景第十七景。此亭为体量较小型六面全封闭式。山庄构景,妙趣横生,按湖北四亭所处的地理位置为湖区与平原区交汇处,其中尤以濠濮间想的位置最为得宜,不远不近,既得平冈绿原之旷野,又挹茂林湖山之深秀,如临实境,有超然物外、返璞归真的情愫。康熙帝《诗序》说:“清流素练,绿袖长林,好鸟枝头,鱼游波际,无非天适。会心处在南华秋水矣。”康熙帝取意旨在“无为”“怡然自乐”“返璞归真”。此亭周围长满了茂密的林木,康熙帝在此处安逸舒适,听鸟儿在枝头清脆鸣啼,看鱼群在清澈的水中游动,产生了庄周在濠濮间想之间“超然物外、自得其乐”的想法。修建此亭,以便常来放松精神,愉悦性情。避暑山庄的风景艺术特色最突出的一方面就是“朴野”,富于山林野趣,大多表现于“形”,而濠濮间想却表现在“神”。

甫田丛樾亭,是康熙三十六景第三十五景。此亭是一座面积只有一楹大小的攒尖顶式单檐方亭。位于澄湖北岸苹香沜西侧,景名“甫田”,意为大田,“丛樾”指连片的树荫。据《热河志》记载:澄湖北岸,有亭四座,最东边景亭,名为“甫田丛樾”。当年,康熙帝就在此处检阅习武与射猎。此亭距离万树园不远,飞禽走兽往来于广阔的丛林之中,风光无限。康熙和乾隆都常来此亭,或观赏田园风光,或品味郊野情趣。此处平原辽阔,又有御瓜园的农田,这些景象使康熙想到在田间耕作的百姓们。康熙为此景题诗:“留憩田间乐,旷观悯闯阎。丛林欣赏处,遍地豫丰谷。”是说在此地流连眺望之时,想到了要体恤百姓,看到了丰产的瓜田,而预料到处都是丰收景象,诗句写出了一代贤君的美好愿望。

水流云在亭(图3),为康熙三十六景第三十六景,是一座重檐大型敞亭。此亭三开间、重檐,四个面分别跨出一附间,实际构成五开间。第一层檐挑出十二个角,顶檐四个角,共计十六个角,所以俗称“十六角亭”。康熙帝题额“水流云在”,取自杜甫诗句“水流云不竞,云在意俱迟”,意思是溪水长流、浮云永在。从暖流暄波引入山庄的武烈河水,经长湖在此汇入澄湖,这里的碧波似乎与蔚蓝的天空连在一起,天上漂浮着片片白云。水和云有时动、有时静,动中有静、静中有动,流水和浮云相映成趣,动静变化妙不可言。乾隆帝曾在诗中说:“秋水与天澄,行云倒浦凝。抚今还忆昔,乾惕寸长增。”这首诗形象地描绘出了眼前的景色,又巧妙地点明诗题—“水流云在”。地处湖边的水流云在亭,因树木的掩映与花草环绕显得十分静雅。置身此亭之中,眼前水中云影,自然让人浮想联翩。

3 结语

中国园林中的亭,在长期发展中,不仅在形式上极尽变化,集中了中国古建筑最富民族特色的精华,而且对亭位置的选择,周围环境的配置,亭与其他建筑之间的关系,亭意境的创造,都已成为刻意追求的目标。亭在山庄内的园林建筑中承载了完整的古建筑造型风格。从亭使用的材料看,多用青砖、灰瓦或杉草为顶,石基木柱,色调朴素淡雅。亭子的大小根据空间条件,宜大则大,宜小则小,与整体和谐统一。建筑结构也以简朴为主,并不故意追求奇特的造型,在装修上比较简洁,多数不用彩绘,不追求绮丽烦琐。从构园效果上,千姿百态,形制各异,有的集中,有的分散。一亭虽小,却是连接各大景區的枢纽,同时也是园林景区中必不可少的点缀。山庄亭是富有变化的,形式上的多种多样,顶式上的变幻复杂,以及周边景色、亭子所处的位置等,都使亭子虽然看起来简单无比,却能感受到无穷的韵味和深意。当代美学家宗白华先生说:“意境是中国文化史上最中心、最有世界贡献的一个方面。这种意境,是在外形美之上更高一层的美学境界,有着非常丰厚含蓄的内涵……”山庄内造型各异的亭,将自然美和人工美巧妙结合,通过形象生动、臻于画意的外界景观和深厚的文化内涵,激发人们丰富的联想,呈现出富于想象的艺术空间,把人从眼前的形象之美,升华为情与景交融的意境美之中,再通过亭的匾额、楹联、诗赋的点染,典故寓意等手段,将感受、思考、想象和生活经验等充分结合起来,使之进入了情景交融、物我同一的最高层次的境界。

避暑山庄的每一处景观、每一处置景都要经过皇帝审阅,可以说是康、乾两帝自身文化造诣的深厚和对中国传统造园艺术的精通,才使这种建筑形式在如此大规模的自然山水园林中显现出丰富多彩的变化。因此,亭在园林中代表的不仅是一个景观和一个观景建筑,而且是一种文化的体现。