利用HVSR法探测渭河盆地浅部构造

2022-05-26阮明明王帅军田晓峰程国亮郑成龙

阮明明 王帅军 田晓峰 程国亮 周 铭 郑成龙

1 中国地震局地球物理勘探中心,郑州市文化路75号,450002

研究浅部地下结构最直接、有效的方法是钻孔、钻井,但该方法工程造价高昂,无法大范围使用。主动源的折射、反射及面波勘探等传统勘探方法在城市地区应用时,震源作业环境会受到较多限制。HVSR法利用基阶共振频率与沉积层厚度之间的线性关系,可用于计算地下浅部沉积层的厚度,因此该方法也广泛用于地下浅部结构研究[1-2]。

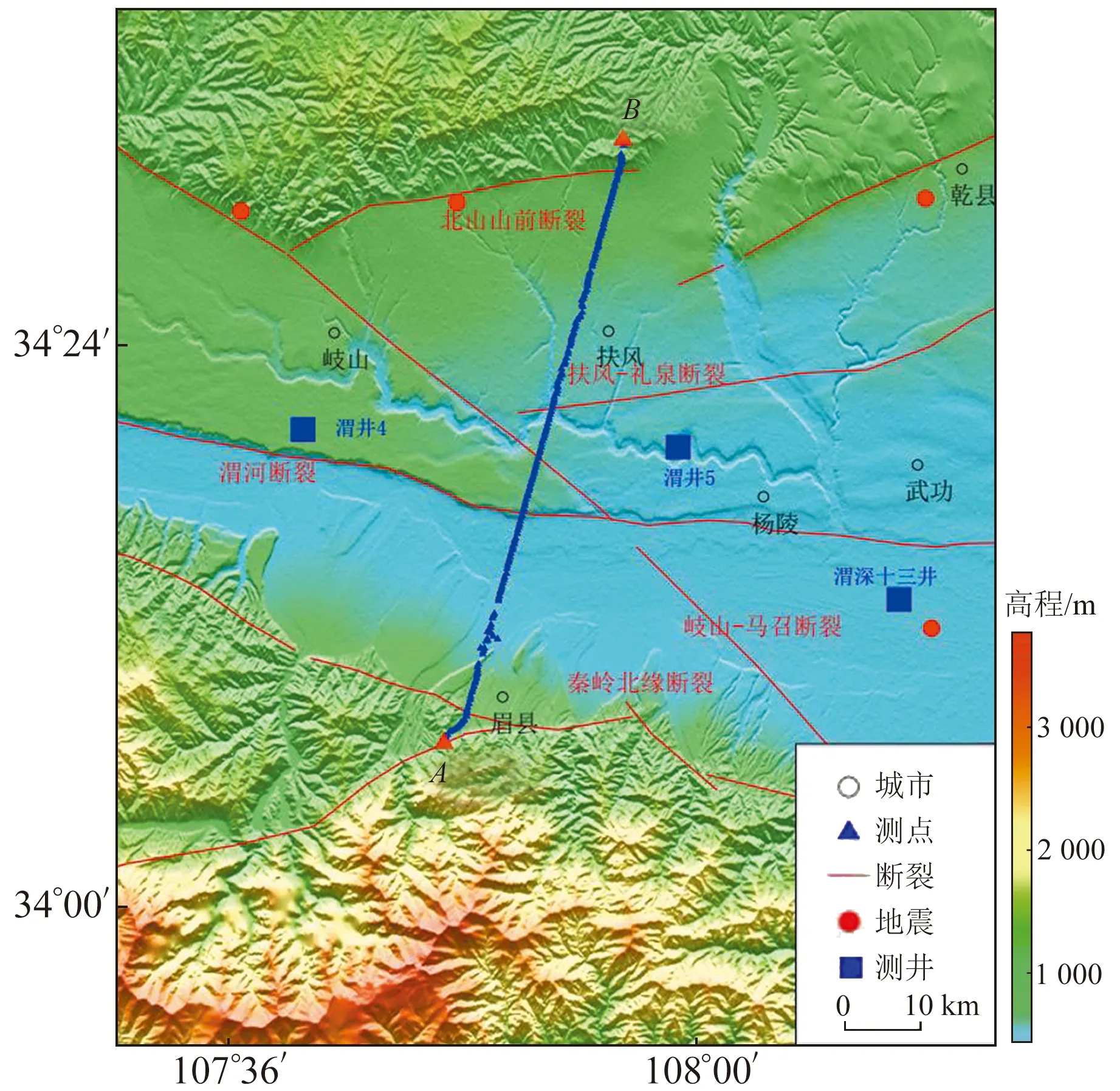

渭河盆地位于鄂尔多斯西南缘,处于南北地震带中段,区域强震较多,历史上曾发生过7次6级以上地震,包括1556年华县8级大地震。研究表明,该区域周边多数正断层至今仍在活动。另外,由于渭河盆地较厚沉积层对地震的放大效应,使得该区域地震灾害风险较高。2020年中国地震局地球物理勘探中心在渭河盆地西部扶风至眉县段布设一条长50 km的密集地震测线(图1)。本文利用HVSR法处理地震测线记录的背景噪声数据,研究该测线区域浅部结构。

图1 测线位置Fig.1 Survey line location

1 区域位置与地质概括

渭河盆地位于陕西省中部,西起宝鸡,东至三门峡,北靠鄂尔多斯地块,南邻秦岭造山带,是发育于鄂尔多斯块体与东秦岭造山带之间的新生代断陷盆地。根据地球物理和地质学资料,渭河盆地可划分为西部隆起区、南部坳陷区以及北部斜坡区3个Ⅰ级构造单元,Ⅰ级构造单元又可进一步分为若干个次级构造单元(图2)。渭河盆地的形成与印度板块向欧亚板块俯冲、青藏高原隆升并向外扩张、秦岭北缘逆冲断裂带的构造反转及第三纪以来强烈的垂直差异运动有关[3]。

图2 渭河盆地地质构造Fig.2 Tectonic of the Weihe basin

渭河盆地内新生代地层发育广泛,沉积层厚度较大,其中古近系与新近系厚度为几千米,最厚达7 km。前新生界是盆地的基底层系,以渭河断裂为界,渭河盆地基底分为南、北两个区域[4]。渭河以北基底主体为早古生代地层,主要为奥陶纪灰岩或浅变质岩与残存的晚古生代煤系地层,局部地区为上元古界片岩及零星残留的上古生界、中生界地层; 南部基底主要由太古界、元古界变质岩和加里东期-燕山期的花岗岩组成[5]。

渭河盆地断裂以近东西向为主,其中3条主要断裂控制盆地边界和内部次级断块及地形地貌单元,由南向北分别为秦岭北缘断裂、渭河断裂、渭河盆地北缘断裂。这3条断裂是整个渭河盆地发育演化的主控断裂,受其影响,盆地呈近东西向展布。此外,渭河盆地还分布着规模较大的 NE-NNE 向和 NW向张性正断裂,这些断裂作为构造基础骨架控制渭河盆地内部构造及沉积格局,形成典型的地堑构造[6]。

2 原理与数据处理

2.1 HVSR法原理

在简单的二维模型中,假设结实的基岩上覆盖有松散的沉积层,即地表松散层和下伏坚硬层存在比较大波阻抗比时,近地表随机分布的噪声源会产生尖锐的HVSR峰值,HVSR法得到的峰值频率和浅层松散土层的卓越频率一致或接近,此时共振频率可以表示为:

fn=n(VS/4D)

(1)

式中,VS为沉积层平均横波速度;D为沉积层厚度;n为振动阶数,取奇数,主要考虑基阶共振频率时取n=1。

近地表土层比较薄,难以用常规的接收函数方法获得,利用噪声的HVSR峰值频率变化可得到近地表土层的界面起伏。土层卓越频率(与HVSR峰值频率接近)由土层S波速度和厚度决定,可利用已知的S波速度和HVSR峰值频率求得土层的厚度。研究表明,沉积层HVSR曲线的峰值频率具有良好的稳定性,与沉积层主要界面对应关系较好[7-8]。因此,可以根据式(1)将卓越频率转化为对应的深度界面:

(2)

2.2 数据和方法

项目开工前,在陕西扶风县南二路一片开阔地进行仪器一致性实验,对一致性信号不好的仪器进行检修或更换。仪器一致性检查的技术要求如下: 1)记录波形清晰; 2)同类仪器各道波形相似,极性一致; 3)各道相位差小于±20 ms,振幅差小于±15%。图3为仪器一致性实验装配记录截面图。可以看出,记录波形较为清晰且一致性较好,各道相位差小于10 ms,振幅差小于10%,仪器稳定性较好。

图3 仪器一致性实验结果Fig.3 Results of consistency test of seismic instrument

2020-01-28~2021-02-05在渭河盆地布设252台EPS型数字地震仪器进行观测,仪器采样率为200 Hz。密集测线西南端起于眉县山河滩,东北端止于扶风县上湾。测线点距200 m,全长约50 km。观测仪器均按要求布设于场地平整、远离铁路公路且无明显工程振动的位置。为了降低风、温度变化等对地震背景噪声观测的影响,地震仪均采用挖坑填埋方式布设。数据验收中,测线上252台地震仪器均工作正常,各观测点记录时间均在20 d以上,数据完成率超过95%。

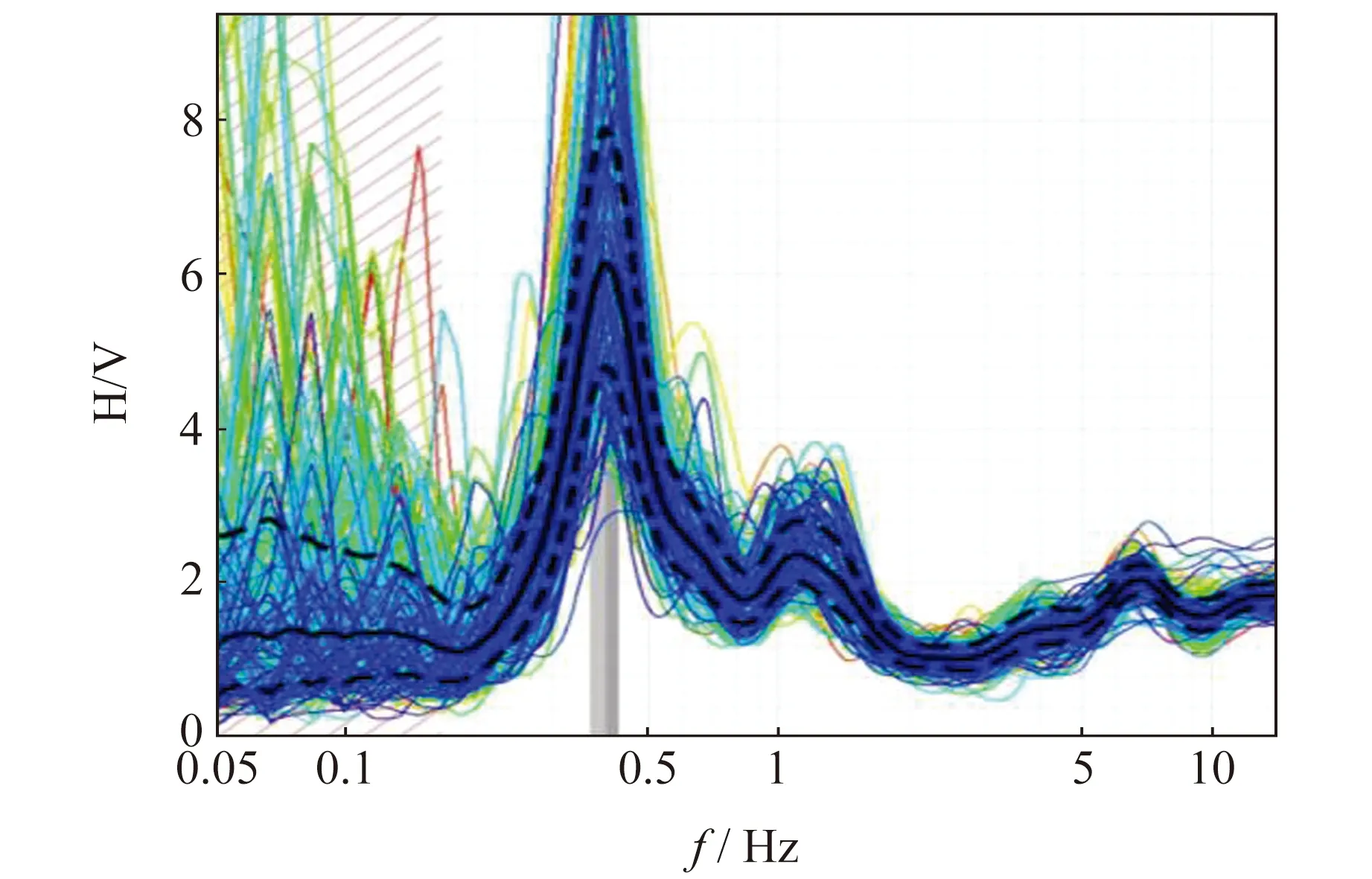

采用HVSR方法处理时,首先将EPS型号地震仪所记录的miniseed格式数据转换为SAC格式,并进行必要的数据预处理,如去均值、去线型趋势、去仪器响应等;再计算各个台站的HVSR曲线。主要步骤如下:1)将连续数据分成若干个时间窗(图4),时间窗的大小一般选为至少10个频率周期;2)分别计算出每个时间窗的水平分量和垂直分量的频谱比曲线;3)将所有时间窗的频谱比曲线进行平均,得到该测点HVSR曲线(图5)。计算过程中,采用反长短时窗平均振幅比算法(STA/LTA)减少瞬态噪声的干扰,采用Kono-Ohmachi平均算法对每个时间窗计算的H/V曲线进行平滑,平滑系数设为20。为避免存在较多人为因素产生的瞬态干扰信号,本文选择的信号记录时间段为00:00~04:00。

图4 地震仪记录的地震背景噪声Fig.4 Seismic background noise recorded by seismograph

彩色线条表示时窗长度为60 s计算的HVSR曲线,黑色实线表示HVSR曲线的平均值,黑色虚线表示HVSR曲线的标准差,褐色柱体为峰值频率图5 HVSR曲线Fig.5 HVSR curves

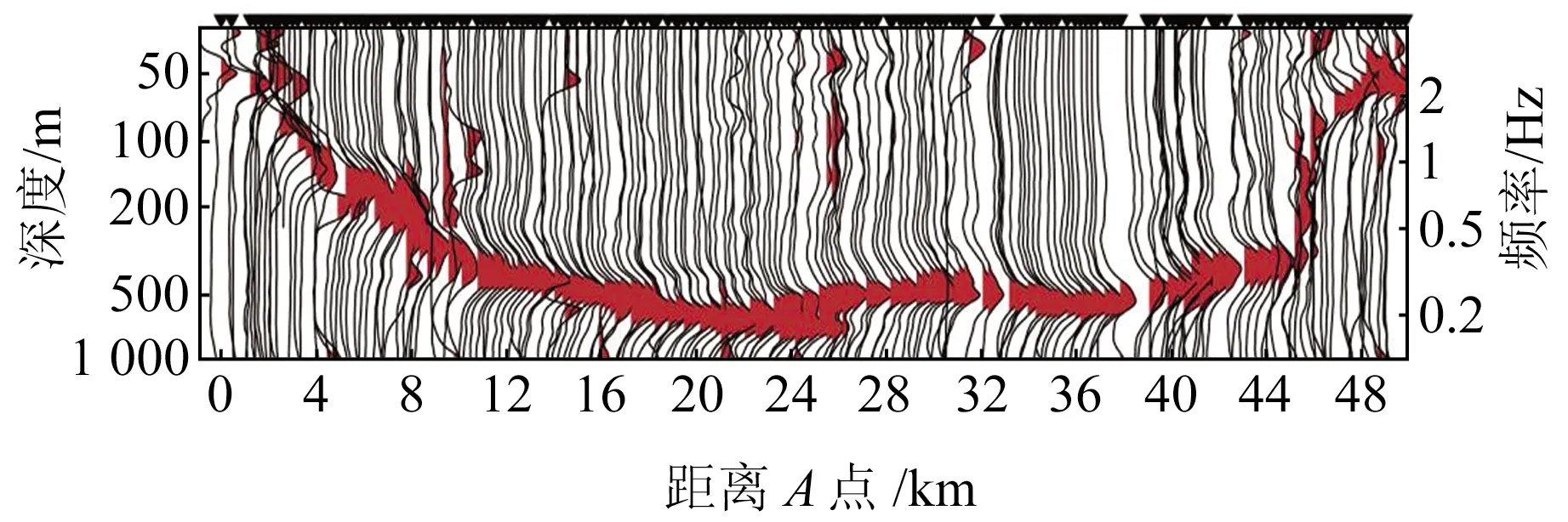

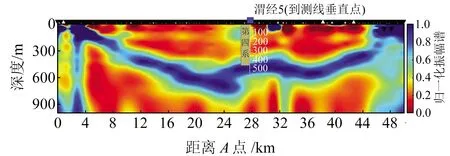

为获得测线剖面上峰值频率变化情况,以渭河盆地以南的第1个台站作为参考起点,将各台站的HVSR 曲线按相对起点的距离关系,绘制幅度-频率-深度剖面(图6)。由式(2),同时将最大峰值频率作归一化处理,可将 HVSR 峰值剖面换算成HVSR沉积层界面深度剖面(图7)。平均剪切波速度设为500 m/s[9]。

图6 HVSR 峰值频率剖面Fig.6 HVSR peak frequency profile

深蓝色为沉积层图7 HVSR法沉积层界面剖面Fig.7 Sedimentary layer interface profile calculated by HVSR method

3 结果分析与讨论

由图6可见,整个剖面的峰值频率呈U型分布。在0~10 km,峰值频率由2 Hz逐渐降至0.5 Hz;在10~45 km,峰值频率在0.2~0.4 Hz范围内变化;在45~50 km,峰值频率由0.4 Hz逐渐升高至2 Hz。图7为HVSR法获得的深度剖面,可以看出,在南段0~10 km,沉积层厚度由约50 m逐渐升至约400 m;在中段10~45 km,沉积层厚度在400~600 m范围内变化;在北段45~50 km,沉积层厚度由约400 m逐渐降至约50 m。渭河盆地南北高、中间低的地形变化使中部河谷区域更有利于沉积,沉积层的厚度变化与地形特征较为吻合。HVSR获得的沉积界面较清晰地展示了第四系沉积层的空间分布形态。

渭河盆地第四系的沉积厚度变化较大,从西北往东南变厚,盆地沉积中心处的西安户县、渭南固市等地第四系最厚,约为800 m左右,最厚为1 300 m;河谷区一般均大于400 m,黄土塬区厚度约为100~300 m。第三普查勘探大队在项目测线附近得到的各钻井资料显示(图8),岐山蔡家坡孙家堡村渭4井钻遇第四系地层126.5 m,扶风县杏林韩家湾村渭5井钻遇第四系地层469.4m,周至县西关镇渭深13井钻遇第四系地层1 094.5 m。钻井资料表明,渭河盆地第四系厚度分布由西至东有逐渐增厚趋势,沉积层厚度变化也反映了渭河盆地是从东至西逐渐形成的,东部发育较早,西部发育较晚。

图8 各钻井新生代地层柱状图Fig.8 Cenozoic stratigraphic histogram of each well

渭5井位于测线东边,距离测线约10 km(垂直点距起点27 km)。渭5井与垂直点同处渭河盆地河谷,地质环境相似。图8为钻井地层柱状图,按照新生代地层层序划分,三门组和秦川组为第四系[10]。图7中HVSR计算结果显示,第四系沉积层厚度为490 m,与渭5井结果较为一致。

理论上,HVSR曲线峰值频率的变化反映波阻抗界面深度变化特征,断裂活动引起的地层错动使波阻抗界面产生不连续性,从而在HVSR曲线上表现出间断或跳跃的特征。但本项目测线两端为山地,地形对地震动有较显著的影响,使得HVSR法得到的峰值频率偏离一维情况的土层卓越频率。HVSR法假设地表垂直向噪声记录保持有基岩振动的特征,但在复杂地形下,波场复杂从而偏离这种假设,因此,本测线两端(0~4 km和45~50 km)处HVSR曲线较模糊;而测线4~45 km处地势较平坦,沉积层变化较清晰。在图7测线的25 km和32 km处,可看到沉积界面出现较明显的跳跃变化,跳跃点与岐山-马召断裂和扶风-乾县断裂在空间位置上有较好的一致性。盆地中间河谷区渭河断裂在HVSR曲线上无明显表现,与文献[11]渭河断裂在第四系沉积层中没有明显错位的结论对应。

结合图2,本次地震测线由南至北依次经过西部隆起、渭咸凸起、乾县斜坡,其中地震测线在西部隆起的眉县段地质构造为眉县浅凹。图7中25~32 km段表现为凸起,与测线在渭咸凸起段的空间位置相吻合,说明HVSR法得到的浅层结构结果与已有地质结构认识较为吻合。

4 结 语

本文基于密集地震测线的HVSR法较好地获得了第四系沉积界面的起伏形态,同时得到测线方向上近地表断裂形态的空间分布规律。HVSR法所得结果与渭河盆地的地震深反射所得剖面图结果较为一致[10],能够为进一步研究活动断裂在近地表的构造特征提供科学依据。研究表明,渭河盆地第四系沉积层在南北端较薄,约为50 m;由两端向盆地中部,逐渐增至600 m左右。在密集测线的25 km和33 km处,沉积层的埋深厚度表现出一定的间断跳跃特征,跳跃位置与岐山-马召断裂和扶风-乾县断裂空间位置较为一致。可以推断,渭河盆地第四系沉积层界面起伏与断裂存在着一定联系,沉积层界面形态可能受到断裂活动的控制。沉积层深度剖面结果也表明,第四纪以来渭河盆地眉县至扶风区域经历了几次断裂活动,错动并改变了该区域第四系沉积层的空间分布形态。