海桐皮汤熏洗联合体外冲击波治疗跖筋膜炎的临床疗效研究

2022-05-25李家豪刘晓岚

李家豪 刘晓岚

(1 湖南中医药大学2018 级硕士研究生 长沙 410208;2 湖南中医药大学第二附属医院 长沙 410005)

跖筋膜为足底深筋膜的中央增厚部分,是足底增厚的肌腱纤维筋膜,起于足跟骨结节,呈扇形纵向延展至各近节趾骨,对足底内的肌肉、血管等起到很好的保护作用,同时也帮助维持足弓的弹性[1]。现代医学认为,当跖筋膜承受超过其生理限度的作用力时,这种反复长期的超负荷牵拉机械刺激将诱发慢性炎症反应,形成退变、纤维化,导致跖筋膜炎的发生[2]。跖筋膜炎是骨伤科临床常见疾病跟痛症的主要原因之一,美国足踝外科医师协会(American College of Foot and Ankle Surgeons,ACFAS)2017 年发布的成人获得性跟下足跟痛的诊断和管理共识声明中明确说明了引起足跟痛的最主要原因是足底跖筋膜炎,占全部足跟痛病人发病原因的80%,并且在美国,足底筋膜炎是足部和踝部外科医师遇到的最常见疾病之一,每年就有超过100 万人次的门诊就诊[3]。跖筋膜炎属于一种无菌性炎症疾病,好发于中老年人群[4],以女性患者多见,发病率约为10%左右[5]。跖筋膜炎的典型症状为晨起或双足休息后刚刚行走时足底疼痛,而活动后却有所减轻,但负重行走时间延长后疼痛再次加重。中医学对于跟痛症的认知起源很早,《黄帝内经》中将其称为“踵痛”,隋代著名医学家巢元方在《诸病源候论》中称之为“脚根颓”。跖筋膜炎归属于中医学“筋伤病”范畴,可分为气滞血瘀证、寒凝血瘀证、肝肾亏虚证三大类。目前,跖筋膜炎临床治疗方案包括保守治疗和手术治疗,保守治疗主要有局部药物注射、外用膏药、休息、按摩、小针刀、冲击波治疗等[6~10]。但临床上对本病的治疗方案并无“金标准”,许多患者迁延难愈、反复发作,对个人生活造成极大困扰,也是许多骨伤科临床医师的一个难题。本研究观察海桐皮汤熏洗联合体外冲击波治疗跖筋膜炎的临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020 年1 月至2021年6 月就诊于医院骨伤科门诊的气滞血瘀型单足足底跖筋膜炎患者60 例的临床资料,其中男45 例,女15 例。按照治疗方式不同将患者分成治疗组与对照组,各30 例。其中治疗组男21 例,女9 例;平均年龄(41.27±9.32)岁;平均病程(1.17±0.07)个月。对照组男24 例,女6 例;平均年龄(42.56±10.69)岁;平均病程(1.35±0.30)个月。两组在研究过程中均未出现脱落病例,两组患者全员完成治疗周期。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经湖南中医药大学第二附属医院医学伦理委员会批准(编号:2022-KY-006)。

1.2 诊断标准 西医诊断标准:参照美国足踝外科医师协会修订的2017 版《成人足跟痛:跖筋膜炎的诊断和管理共识》[3](简称《共识》)和《运动损伤临床指南》[11]中跖筋膜炎的诊断标准制定。(1)无明显外伤史,晨起或双足休息后行走出现足底疼痛,活动后疼痛稍减轻,但久站久行后疼痛加重。(2)足底广泛压痛,足底跟骨结节跖筋膜附着处明显压痛,跖筋膜紧张,疼痛向前脚掌放射感。(3)辅助检查,放射性检查及超声诊断检查可显示跟骨骨赘形成及跖筋膜增厚、高信号影;但影像学辅助检查等在非创伤性足底跖筋膜炎的诊断中并不是必须存在的。中医诊断及证型诊断标准:足底跖筋膜炎归属于中医学“筋伤病、痹症”范畴,参照《中药新药临床研究指导原则》[12],足跟部疼痛,行走加重;晨起后站立或久坐起身站立时足跟部疼痛剧烈,行走片刻后疼痛减轻,但行走或站立过久疼痛又加重。舌质紫暗,可见瘀斑瘀点,舌下脉络迂曲,苔薄白,脉弦涩。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合上述诊断标准的单足跖筋膜炎患者。(2)年龄18~65 岁,性别不限。排除标准:(1)不符合上述纳入标准患者。(2)妊娠期或哺乳期妇女,对本课题研究所使用药物有明显过敏史患者。(3)有明显外伤史患者。(4)无法判定疗效或者资料不全影响疗效判定者。

1.4 中止、脱落及剔除标准 (1)不遵守医嘱,治疗期间接受其他治疗干预措施。(2)对本课题研究中所使用治疗药物产生过敏反应及因各种其他原因中途自动退出患者。(3)研究数据无法完整收集患者。

1.5 治疗方法 治疗组采用海桐皮汤熏洗联合体外冲击波治疗。首先进行体外冲击波治疗,患者仰卧于治疗床上,暴露患足,定位足底压痛点,记号笔标记,利用医用超声耦合剂作润滑作用,嘱患者放松患足,以压痛点为中心,半径约2 cm 圆形范围作冲击波治疗,时间为3 min/次,每周2 次,共治疗2 周,每次治疗时间间隔3 d。体外冲击波为武汉淘梦商贸有限公司生产的立式型号冲击波,能量档位从1 bar开始选择患者最耐受的能量压强,选择连续冲击模式,冲击频率为每分钟2 000 次。冲击波治疗后,观察患者患足有无肿胀充血及其他不适,休息30 min后再进行中药熏洗治疗。中药熏洗方海桐皮汤由海桐皮、透骨草、乳香、没药各15 g,当归、川椒各10 g,川芎、红花各8 g,威灵仙、白芷、甘草、防风各6 g 组成。将上述药材放入布包,将布包浸入于2 L 水中,浸泡30 min 后煮沸,煮沸后继续于药炉上小火滚开15 min。将煮沸完毕后的药液与布包共同倒入本院中医骨伤科门诊中药熏洗专用的木桶中,盐水垫包裹患足,双足或单足置于桶中木架上,盖上桶盖,进行药物蒸汽熏蒸,待药液温度适宜后将双足或单足置于药液中浸洗,从熏蒸到浸洗整个过程持续约30 min,每日进行2 次。第2 次治疗时将药液与布包倒回药炉中共同加热煮沸,后续操作与第1 次治疗相同。对照组采用双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林)外用涂擦配合体外冲击波治疗。对照组体外冲击波治疗方法同治疗组。冲击波治疗后,同样观察患者患足有无肿胀充血及其他不适,休息30 min 后嘱患者涂擦双氯芬酸二乙胺乳胶剂。双氯芬酸二乙胺乳胶剂(国药准字H19990291),每次1~2 g,涂擦于患足足底压痛点,以压痛点为中心向周围圆形范围涂擦,稍揉搓按摩5 min 左右,使乳胶剂充分吸收,2 次/d,共治疗2 周。治疗组与对照组均治疗2 周,治疗结束后1 个月、3 个月进行随访。本回顾性研究纳入的60例患者采用的体外冲击波治疗操作均由中医骨伤科门诊中医特色治疗室同一位临床医师操作完成。

1.6 观察指标 (1)疼痛评分。采用疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Scale, VAS)[13]对两组患者治疗前,治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月疼痛程度进行评分。疼痛VAS 评分为0~10 分,从0 开始,至10结束,0 代表无疼痛感,10 代表最剧烈疼痛,0~10 每一个间隔代表1 分,1~3 分代表轻度疼痛;4~6 分代表中度疼痛;7~10 分代表重度疼痛,分数越高疼痛程度越严重。(2)足踝功能。对两组治疗前,治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月足踝关节功能进行评估,评估量表选用美国足踝外科医师协会(AOFAS)制定的踝-后足功能评估量表[14]。AOFAS 踝-后足功能评估量表是足踝外科医师临床工作中经常使用的足踝关节活动功能的评估量表,由临床医师客观评判以及患者自我评定两部分组成,包括疼痛、活动功能以及对线稳定性3 个组成部分,分数0~100 分,分数越高证明足踝功能恢复越满意,其中90~100 分为优等级,75~89 分为良等级,50~74 分为可等级,50 分以下为差等级。(3)对比两组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月临床疗效。(4)不良反应事件:记录两组不良反应(如皮肤过敏、关节肿胀等)发生情况。

1.7 临床疗效评定标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[12]中“软组织损伤的疗效评定”拟定。痊愈:足跟部疼痛完全消失,无压痛,无活动受限,可耐受长时间行走,疼痛改善率≥75%;显效:足跟部疼痛明显缓解,无明显压痛,活动基本不受限,行走基本不受限,疼痛改善率为50%~75%;有效:足跟部疼痛轻微,有轻微压痛感,活动受限不明显,行走时疼痛加重不能耐受长时间行走,疼痛改善率为25%~50%;无效:足跟部疼痛毫无缓解甚至有所加重,压痛感明显,活动受限,行走困难,疼痛改善率<25%。疼痛改善百分率=(治疗前疼痛VAS 评分-治疗后疼痛VAS 评分)/治疗前疼痛VAS 评分×100%。

1.8 统计学方法 采用SPSS21.0 软件进行统计学分析。计数资料采用χ2检验;计量资料符合正态分布以(±s)表示,采用t检验;组内多个时间点比较采用方差分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

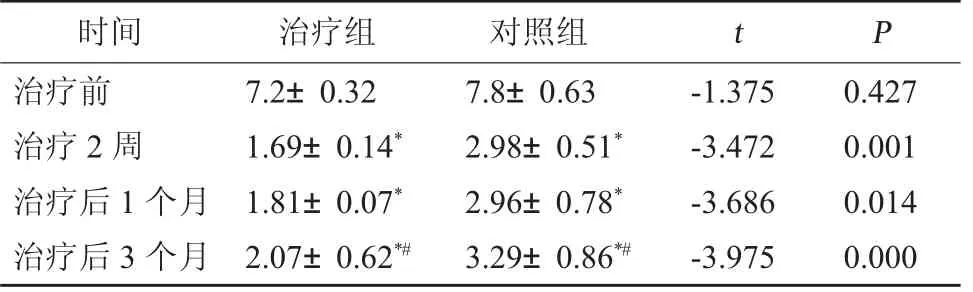

2.1 两组疼痛VAS 评分比较 与治疗前相比,两组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月疼痛VAS 明显改善(P<0.05),且治疗组治疗2 周,治疗后1 个月、3 个月VAS 评分低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组疼痛VAS 评分比较(分,±s)

表1 两组疼痛VAS 评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前相比,*P<0.05;与本组治疗2 周相比,#P<0.05。

时间 治疗组 对照组 t P治疗前治疗2 周治疗后1 个月治疗后3 个月7.2±0.32 1.69±0.14*1.81±0.07*2.07±0.62*#7.8±0.63 2.98±0.51*2.96±0.78*3.29±0.86*#-1.375-3.472-3.686-3.975 0.427 0.001 0.014 0.000

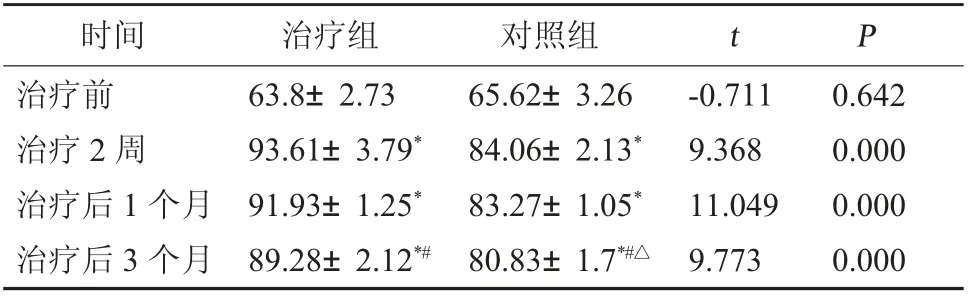

2.2 两组足踝功能评分比较 两组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月足踝功能评分均较治疗前明显改善(P<0.05),且治疗组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月足踝功能评分高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组足踝功能评分比较(分,±s)

表2 两组足踝功能评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前相比,*P<0.05;与本组治疗2 周相比,#P<0.05;与本组治疗后1 个月相比,△P<0.05。

时间 治疗组 对照组 t P治疗前治疗2 周治疗后1 个月治疗后3 个月63.8±2.73 93.61±3.79*91.93±1.25*89.28±2.12*#65.62±3.26 84.06±2.13*83.27±1.05*80.83±1.7*#△-0.711 9.368 11.049 9.773 0.642 0.000 0.000 0.000

2.3 两组临床疗效比较 治疗组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月临床疗效高于对照组(P<0.05);两组治疗后3 个月临床疗效对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3~表5。

表3 两组治疗2 周临床疗效比较

表4 两组治疗后1 个月临床疗效比较

表5 两组治疗后3 个月临床疗效比较

2.4 不良反应事件发生情况 所有患者未出现皮肤过敏、关节肿胀等不良反应事件。

3 讨论

足底筋膜是一种纤维性腱膜,在反复牵拉、摩擦下,腱膜纤维断裂再修复,再损伤再修复,长期以往形成一种退变劳损,最终造成跖筋膜炎无菌性炎症疾病的发生[15]。对于跖筋膜炎的治疗,2017 年ACFAS在成人获得性跟下足跟痛的诊断和治疗临床共识声明中明确推荐了冲击波疗法,称体外冲击波疗法(ESWT)治疗足底筋膜炎是一种安全有效的治疗方法[3]。ESWT 是通过对受伤组织施加高压能量波来缓解疼痛[16~17],ESWT 在很短的时间内产生持续式振幅式的能量波,并在体表小面积上传播[18]。研究表明,这种能量可能会抑制脱髓鞘的足底感觉神经,减少钙化,促进生长因子的增殖,增加足跟退变组织中的外周血流量,促进新生血管生成[19~21],因此可在短期内有效减轻患者足底疼痛感并减少足底筋膜瘢痕纤维的增生。体外冲击波应用于治疗骨骼肌肉系统类的运动损伤疾病时间还较短,真正开始在运动损伤疾病中应用只起源于90 年代欧洲地区,近些年来才逐渐推广,越来越广泛应用于临床运动损伤类疾病的治疗[22]。

海桐皮汤源自《医宗金鉴》,海桐皮汤为伤科经典外用方药,对“筋伤病”气滞血瘀之证的患者具有温经通络、活血化瘀的良效[23]。方中海桐皮、透骨草有通达经络、祛风除痹的功效,乳香、没药行气通络,当归、红花活血化瘀,威灵仙、白芷、甘草、防风、川椒、川芎行气除湿、祛瘀温经,全方加用温水熏洗外用,共奏通利关节、活血温经、祛瘀止痛之良效[24]。汤药煮沸后热气蒸腾,熏蒸患足,打开肌肤腠理,使得卫气荣升。热药洗足,气血推动有力,气行则血行,达到了行气活血、温经通络的功效[25]。同时外用熏洗也能有效刺激足底腧穴经络,对足部周围神经是一种刺激作用,起到了有效的辅助治疗作用。本研究回顾分析了海桐皮汤外用熏洗联合体外冲击波治疗对比双氯芬酸二乙胺乳胶剂外用涂擦联合体外冲击波治疗足底跖筋膜炎的效果,比较组间与治疗前后的疼痛VAS 评分、足踝功能评分、临床疗效3 个方面。与治疗前相比,两组治疗2 周及治疗后1 个月、3 个月疼痛VAS 评分、足踝功能评分均明显改善(P<0.05);治疗组治疗2 周、治疗后1 个月临床疗效均优于对照组(P<0.05),治疗后3 个月两组临床疗效差异无统计学意义(P>0.05)。治疗2 周时患者疼痛与足踝功能评分改善远优于对照组,且在后期临床疗效维持中也优于对照组,笔者认为这可能是因为对比对照组的单纯外用非甾体类药物涂擦配合体外冲击波治疗,中药熏洗的方法使整个人的精神状态更为放松,可激发人体自身气血调节的主动作用,打造了更适宜于疾病治疗的人体内环境。综上所述,海桐皮汤外用熏洗联合体外冲击波治疗足底跖筋膜炎,效果优于外用非甾体类药物配合体外冲击波治疗。