国内访学项目对英语教师专业发展影响的个案研究:活动理论视角

2022-05-24卢军坪

卢军坪

(上海第二工业大学 文理学部,上海 201209;北京外国语大学 英语学院,北京 100089)

1.引言

《教育部高等学校外语类专业本科教学质量国家标准》(2018)和新版《大学英语教学指南》(2020)从学校和教师两方面对教师发展提出了要求,指出学校要采取各种措施保障教师的专业发展,教师应树立终身发展的观念(王守仁,2016;孙有中等,2018)。教师专业发展是教师以自主意识为动力,通过各种途径和活动,不断学习和成长的过程,也是教师内在的知识、能力和情感不断更新和丰富的过程(Day,1999; 张莲,2013;徐锦芬,2020)。作为一种针对性较强的继续教育形式,国内访学是在职教师获取专业发展的有效途径(吴一安等,2007)。然而,学界对于国内访学项目效果和作用的认识常常基于个人经验和常识判断,缺乏基于实证数据的充分支撑。本研究采用个案研究法,从活动理论视角出发,探究国内访学作为社会实践活动对高校英语教师专业发展带来的影响,从而为各级教育管理部门对国内访学项目的管理和优化,以及在职教师专业发展提供实证数据及启示。

2.文献综述

2.1 教师专业发展与国内访学

在语言教师教育领域,人们普遍认识到语言教师的专业发展本质上是一个教师不断学习的过程(Johnson & Golombek, 2003;王俊菊,2012)。国内访学是在职教师学习和获取专业发展的一种有效形式,指通过将教师“派往国内有优势学科的一流科研院所、教育机构进行专项培训或者短期深造的一种制度”(刘寿堂,2011:108)。随着越来越多的外语教师通过国内访学实现专业发展,外语界陆续有相关研究发表。王晓华等(2006)通过对9名访问学者的访谈发现,多数教师积极利用访学的机会提高自己的教学和科研能力。然而,该研究主要聚焦教师在国内访学时遇到的问题与对策,对访学成效有所忽略。郑声衡(2012)以自我叙事的方式回顾了自己的访学经历和收获。但该研究的不足之处是忽视了教师获取专业发展的方式;另外,该研究基于个人经验总结,缺乏一定的理论指导,并不具推广性。刘宏刚和寇金南(2014)则通过问卷调查的方式对我国高校英语教师的访学动机进行了实证研究。由此可知,从访学教师的视角探究国内访学项目对其专业发展影响的系统研究还较为鲜见。鉴于此,本文从活动理论视角探讨国内访学项目对高校英语教师专业发展的影响。

2.2理论框架

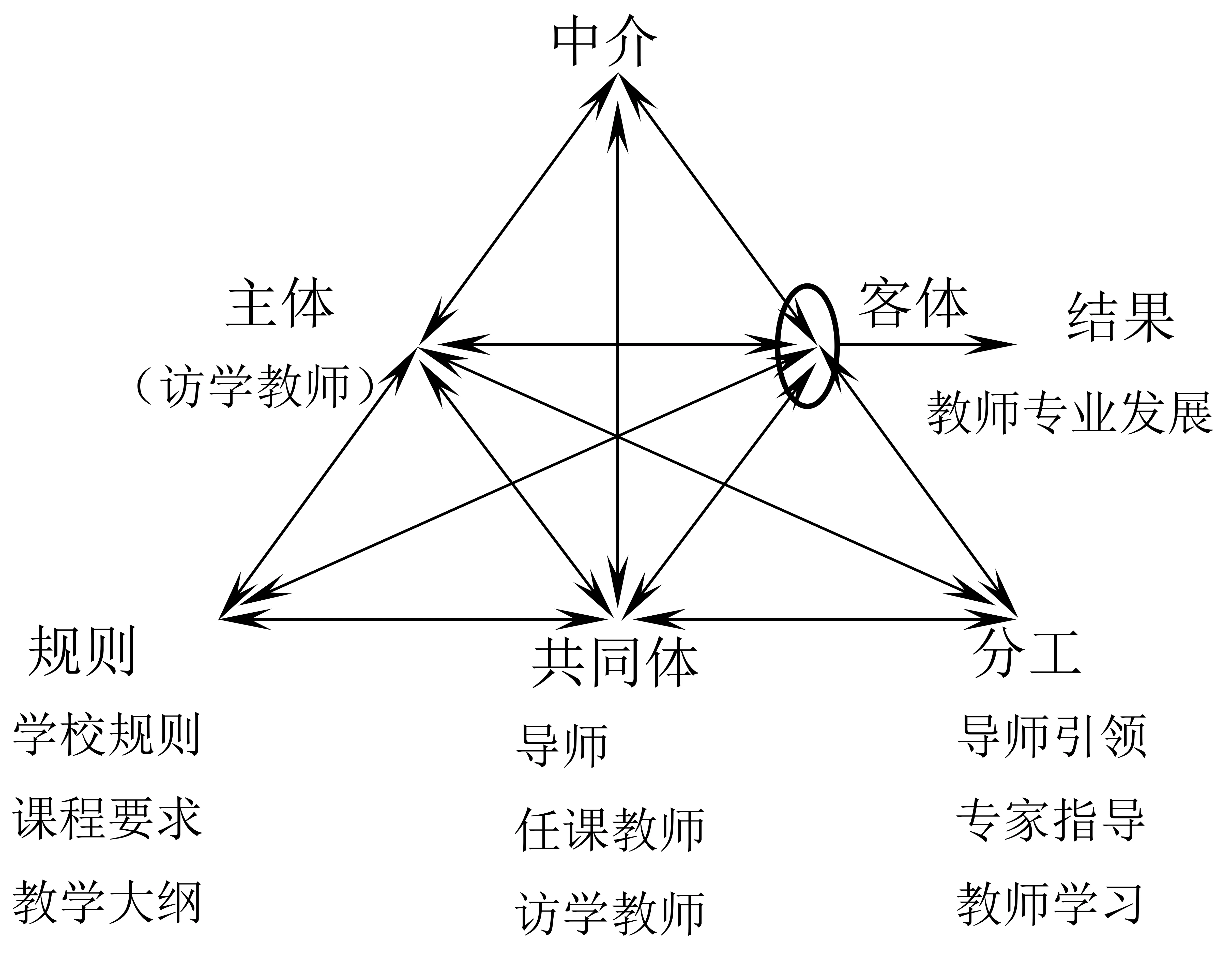

活动理论强调以活动为范畴解释人的心智发展问题,认为社会实践活动是主体学习和发展的重要形式(Engeström, 1987;张莲、孙有中,2014)。该理论旨在阐明主体、中介和客体之间的关系(Vygotsky, 1978)。主体是有意识地参与特定活动的、具有能动性的个体或集体;客体是主体行动的目的,通过主体的努力,客体可以转化为预期的结果;中介是主体为实现客体而借助的社会关系、活动、文化制品和概念(Johnson, 2009)。Engeström(1987)纳入规则、共同体和分工三要素,让活动系统拥有了集体的社会属性。活动理论视角下的教师发展强调教师认知和社会文化情境的动态交互(Johnson & Golombek, 2016),其核心概念为内化(internalization)和中介调节(mediation)。内化即人类的高级心理机能通过中介调节从人际心理层面转化到个体心理层面的过程。教师学习的过程亦即通过合作和互动逐渐内化各种概念、知识和技能的过程(Lantolf & Thorne, 2006)。内化并非概念、知识或技能由外到内的直接迁移,而是教师认知在中介调节下进行转化并带来教研活动改变的过程(Leont’ev, 1981; Valsiner & van der Veer, 2000)。中介调节指“人类利用文化建构的制品、概念和活动来调节物质世界或人们之间的社会关系以及精神活动的过程”(Lantolf & Thorne, 2006: 79)。从活动理论视角探究国内访学项目对教师专业发展的影响,可以体现各个要素之间的互动协商,有利于透彻认识教师专业发展的复杂性、实践性和互动性。图1为国内访学教师的学习活动系统。

图1 国内访学教师学习活动系统

该活动系统的主体是访学教师,客体为访学教师的专业发展,中介则包括帮助访学教师实现客体的各类工具,共同体由导师、任课教师和访学教师构成。具有相应规则和分工的访学教师在中介和共同体的支持下将客体转化为具体的结果。囿于篇幅,本研究重点探究国内访学活动系统中的“中介”和“结果”两部分。

3.研究设计

3.1 研究问题

本研究尝试回答以下问题:

(1)在国内访学期间,受访教师借助哪些“中介”进行学习并促进其专业发展?

(2)国内访学项目对受访教师的专业发展带来什么“结果”(影响)?

3.2研究参与者

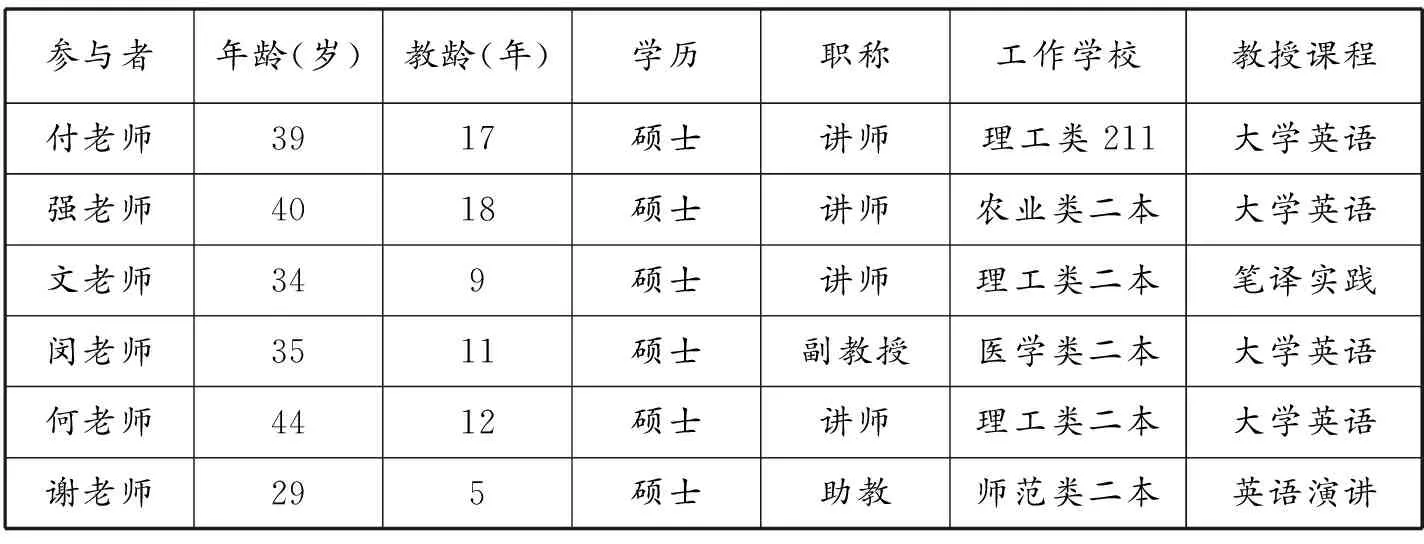

本研究采取目的抽样和便利抽样相结合的方式(Patton, 2002),邀请国内某外语类高校的6名访学教师作为研究参与者(见表1),为尊重个人隐私,所有参与者姓名均为化名。

表1 研究参与者基本情况

3.3数据收集与分析

本研究的数据收集分为两轮。第一轮数据收集放在参与者即将结束一年的访学生活之际(2019年6月),研究者对6名参与者分别进行面对面深度访谈。同时,应研究者的要求,参与者每人分享一篇访学反思/总结。第二轮数据收集为一对一微信语音访谈,在访学结束一年之后进行(2020年8月),目的是充分了解访学经历对案例教师是否有长远影响,并根据第一轮未尽事宜进行追问。每次访谈持续0.5到1.5小时。研究者在征得案例教师同意后,对两轮访谈进行全程录音并转写为电子文本,各类数据共计MS WORD 136912字。研究者对各类文本进行标记,如M-I-1,即对闵老师的第一轮访谈。本研究采用三级编码形式分析数据(Glaser & Strauss, 2006),步骤如下:1)反复仔细阅读各类文本,对数据中和研究问题相关的表达进行开放式编码,提炼本土概念;2)通过不断比较和归纳,将具有相似意义的一级编码归类,升华出二级编码;3)在三级编码阶段,利用活动系统中“中介”和“结果”进行分类。NVivo 11为主要的数据分析工具。研究者邀请有质性研究经验的同事核查编码,不一致的地方通过协商决定。

4.发现与讨论

4.1促进访学教师专业发展的中介

数据显示国内访学为参与教师提供了促进其专业发展的中介,主要包括他者、文化制品及活动。借助这些中介,通过自我反思及内化,访学教师形成了新的教学理念及科研观念,从而进行全新的实践活动。

4.1.1他者

任何高阶思维形式都是内化了的社会关系(Vygotsky, 1978)。本研究中的社会关系是由导师、任课教师以及同伴构成的他者。导师和任课教师作为他者的中介特质首先体现在精神层面,他们平易近人的态度及高效的行事风格,尤其是敬业和终身学习的精神给访学教师潜移默化的熏陶。

“给我们上《语言哲学》的L教授已经80高龄了……他真的是一个终身学习的人,有次上课的时候他讲到为给学生审一篇神经语言方面的论文,专门去学习ERP方面的知识,他还经常给我们分享一些最新的TED演讲……可谓‘老而好学,如炳烛之明’”。(M-I-1)

时隔一年的第二轮访谈中,闵老师提到学者们的敬业精神仍然触动至深:

“除了80高龄的L老师……还有个镜头在我脑海永远挥之不去,W老师背着背包,从西校区穿到东校区,跑到逸夫楼去上课,她已经70多岁了,就这样在两个校区之间穿梭。”(M-I-2)

以上可知,国内访学为教师们提供了近距离感受学者精神的机会,他们的一言一行带给访学教师深远的影响,其中介作用通过“显性榜样”(explicit modelling)凸现出来,促成访学教师的学习迁移(Hoekstra & Korthagen, 2011)。这再次表明一个好教师应具有良好的道德品质,不仅要激发学生的“学道精神”,还能做好“成人之道”,同时表明积极的榜样对教师学习至关重要(史耕山、周燕,2007;张莲,2011)。导师和任课教师的中介作用还体现在科研的引领方面:

“Y老师总是不厌其烦地为我们讲解如何做科研……当老师提到研究观念和研究意识的改变时,我突然恍然大悟……此时我再一次体会到教授引领对青年教师成长的重要性。”(F-S-1)

导师和任课教师学术经验丰富,成为访学教师获取知识的“中介”,他们将自己的科研知识分享给具有“学生”特质的访学教师,让其进行以目标为导向的科研活动,促进其形成科研知识的增长点,体现出导师作为调节中介的回应性特质(Johnson & Golombek, 2016)。另外,同伴构成访学教师的“新朋友圈”,他们互帮互助,成为访学教师促进自我发展的他者。强老师提及在小论文写作过程中同伴对自己的帮助:

“我的小论文写作得到H同学的指点,每一稿我基本会按他的意见来修改,从初稿到十稿……H同学为我论文的提升指明了方向。”(Q-J-1)

访学教师通过向有能力的同伴学习,从团结互助的群体中汲取知识和营养,在参与、分享、协商、转变的过程中实现自我发展(Lave & Wenger, 1991;周燕,2008)。

4.1.2文化制品

首先,专业书籍和文献资料是访学教师得以借助的重要文化制品,教师的科研认知透过此类中介的调节获得发展,文老师表示:

“访学期间按老师要求的节奏,读了好多专业书……了解了很多以前一知半解的理论和概念。”(W-I-1)

通过大量阅读专业书籍和文献,访学教师获得相关领域的前沿知识,将他们平时“一知半解”的日常概念上升到科学概念(Vygotsky, 1986)。其次,6名教师都谈及反思日志作为文化制品在内化所学方面的作用。在一年的学习中,导师要求访学教师定期写反思日志,帮助他们养成良好的反思习惯。

“我逐渐发现写反思很重要……写的过程是一个很有效的思考过程,就像在纸上和自己对话一样,后来我就经常写(反思)。”(X-I-2)

从导师“要求写反思”到访学教师自己“经常写反思”的过程,体现了从他者调节到自我调节的认知发展过程。反思日志不仅是访学教师记录自己困惑与学习收获的认知行为,也构成一种结构化中介空间(Johnson, 2019),通过此中介,访学教师以自我对话的形式有意识地审视或检查自己的想法,从而使内在思想得以外化(Olson, 2016)。

4.1.3活动

课堂观摩为访学教师提供了“学徒式观察”的契机(Lortie, 1975),6名教师均表示在参与课堂学习的过程中,他们通过模仿专家的教学方式来调节自我认知发展。

“如果不去Z校访学,我可能还能随大流……可是我观摩的那些课,接受的那些观点不时地提醒我不能继续按以往那种方式来教书了。”(M-I-2)

他们深入课堂,观察并学习专家的教学方法,然后对自己的原有实践进行反思、鉴别、调节,从而形成新的教学理念。

同时,有5位教师表明在访学期间学术汇报的能力有了极大提升。比如,何老师提到:“导师要求我们做pre(presentation)……很锻炼大家的思维。”文老师亦表示“每次做完学术汇报后导师的点评让人有醍醐灌顶的感觉”。 学术汇报是常规科研活动,为访学教师提供了引导性参与(guided participation)的机会,在参与汇报的过程中,访学教师与导师、同学进行协商互动(Paradise & Rogoff, 2009),改变自己的认知方式。

另外,6名教师都谈及访学单位丰富的学术讲座和会议等活动资源提供了感受先进教育理念,紧跟学术前沿的机会,有助于他们扩展学术视野,反思自己的认知与实践。他们积极参与各类学术讲座,有目的地分配时间和注意力去学习如何做科研,在这种“目的性参与”(intent participation)的过程中,他们或倾听其他成员的对话,或模仿观察到的行为,从而促进自我认知的发展(Paradise & Rogoff, 2009)。

4.2结果:国内访学对教师专业发展的影响

数据分析显示国内访学活动给教师带来各种“结果”(影响),这些影响在科研层面最为凸显,其次是教学层面,还涉及到情感和态度层面。

4.2.1科研层面

国内访学对教师科研层面的影响主要体现在访学教师科研知识和能力的提升(如研究方法、文献检索、批判性阅读、科研规范等)以及科研观念与习惯的变化两个方面。

(1)科研知识与能力

首先,所有教师均谈及访学期间系统的课程以及相关的工作坊让他们学习了必备的研究方法及如何检索并阅读文献,何老师说道:

“在访学之前,不知道怎么去搜索文献,现在才知道搜索文献有那么多门道,比如……下载英文书籍很好用。”(H-I-1)

他们还学会了如何对文献进行批判性阅读,并表示这会直接影响到以后对学生的论文指导,对此,谢老师谈到:

“我以后就知道如何批判性地评价学生的毕业论文了,到底他写得好还是不好,比如说看他整个设计的流程……有没有一些reference的支撑。”(X-I-1)

(2)科研观念及习惯

几乎所有参与者都提及因为访学经历自己的科研观念和习惯发生了改变,强老师对此深有感触:

“作为一个大学英语老师,我以前总是认为搞科研写论文都是空的、虚的……在访学的这一年,我意识到我们完全可以做到教研相长。”(Q-S-1)

强老师不仅科研观念发生了改变,她也在日常实践中践行自己的理念,积极从事科研。在第二轮访谈中,她说道:

“在访学结束不到一年的时间,我已完成两篇小论文的写作并在积极投稿,同时申请了三个校级项目,加入了一个在线网络学习共同体。”(Q-I-2)

其他几名教师也养成了不同科研习惯并采取相应行动。比如,访学经历让谢老师坚定了考博的决心;笔者在参加某全国性的学术研讨会偶遇付老师,她在分会场的小组发言得到专家和与会者的大加赞赏;闵老师养成了有意识从自己的教学实践寻找科研主题的习惯。

4.2.2教学层面

数据表明国内访学对教师教学层面的影响主要体现在教学理念和教学方法的更新两个方面。

(1)教学理念

有5名教师谈及国内访学经历对他们教学理念的影响。比如,受导师的感染,闵老师认为应该将“外语教学”转变为“外语教育”;强老师提到备课环节“不应该备课本,而是应该备学生”;何老师在旁听了导师主讲的本科生写作课程后,学习到“读写结合”的教学理念,她还提及将全新的教学理念应用到自己的实际教学中的经历:

“我以前上课基本上是自己一言堂,但想起访学时S教授讲的,如果一节课学生说了80%的内容,那么这节课就是成功的,还有Y老师一直在讲的刘翔和教练、学钢琴的比喻,我深深觉得应该教给学生方法,然后让学生在做中学才是更好的英语课堂。于是最近在课文解读方面就试着先做示范,然后选取段落由学生自己来解读并分析。”(H-I-2)

(2)教学方法

国内访学为访学教师搭建了一个可以观摩专家课堂教学的平台。通过观摩专家教学、内化教学理论,他们得以重构自己的教学理念,在该抽象中介的调节下,他们在实践中重新设计自己的教学(Johnson, 2019)。需要指出的是,尽管多名教师谈及国内访学给他们的教学带来诸多启示,但谢老师表明自己的教学活动并没有明显变化,她在第二轮访谈中说:

“由于教学对象和教学要求不一样,访学期间学到的很多东西没有办法完完全全搬过来。”(X-I-2)

这表明任何活动系统都是由参与者不同观点组成的“多重声音”结构(Engeström, 1999)。可见,教学活动的改变不仅需要教师转变观念,还涉及多重机会与环境的中介支持。

4.2.3情感和态度层面

国内访学经历使访学教师的情感和态度发生了积极的变化,而教师积极的情感和态度是个人自我发展的关键因素(徐锦芬,2021)。比如,付老师谈到“履历当中会多了访学这么一项,无形中增加了自己的自信心和自豪感”。强老师表明“以后会更自信地去应对教学和科研”。通过讲座、课堂汇报及同伴交流,他们逐渐增强了科研自信。另外,访学经历甚至影响了某些访学教师的人生态度,闵老师说道:

“在访学前过着做一天和尚撞一天钟的日子……在经历了访学之后,受到榜样的影响,自己对工作、生活和学习的态度也变得积极起来。”(M-I-1)

此结果再次证实教师的职业发展是一个复杂的过程,既涉及教师的认知领域,也会影响教师的情感和态度(Golombek & Doran, 2014)。

5.讨论

本研究发现,国内访学是一个由多重要素构成的活动系统。访学教师在客体的驱动下,借助多元中介进行学习,获得专业发展。

5.1 基于中介调节的教师学习

在访学单位浓郁的学术氛围中,访学教师在各类中介的调节下进行学习。首先,访学教师受到导师、专家和同伴的他者调节,在“比自己能力更强的他者”的引导和帮助下收获知识和理念,从而促进学习和发展(Vygtostky,1978)。其次,他们借助专业书籍、文献资料、反思日志等文化制品以及参与课堂汇报、课堂学习等中介活动进行有效物体调节。通过内化各类中介进行自我调节,并将其融入自己的教学、科研和生活中,从而实现专业发展。本研究支持了文秋芳(2019)的研究发现,即基于中介的学习体现在从他者到访学教师自己、中介物从物理性到符号性的逐渐转化。随着访学活动结束,他者的帮助逐步减少,中介物也从具体逐步过渡到抽象,通过反思及内化,访学教师最后形成自己的科研观或教学理念。然而,仅仅依靠中介并不一定能保证教师学习的发生,中介能否真正起作用还取决于教师的能动性、自律能力以及个人的发展需求。首先,在中介调节教师学习的过程中,教师的能动性起着决定性的作用,即教师在中介调节的基础上发挥各自的能动性(Wertsch et al.,1993),其中教师的主动反思至关重要(Day,1999;徐锦芬,2020)。本研究中大部分教师逐渐养成了积极反思的习惯,通过定期撰写反思日志审视教学及科研实践。其次,中介调节需要在一定的规则下进行才能产生较大的成效。本研究中多名参与者谈到访学接收单位和派出单位没有明确且严格的访学考核要求,导致访学收获大小因个人自律能力不同因人而异。无独有偶,王晓华等人(2006)的研究也有类似发现,即派送单位缺乏对访学效果的评价机制是抑制访学教师发挥学习能动性的因素之一。另外,个人发展需求及动机也会影响具体的访学效果(刘宏刚、寇金南,2014)。即使在同样的中介调节下,访学动机的差异使他们的收获不尽相同。

5.2 专业发展项目对在职教师专业发展的影响

本研究以国内访学这一专业发展项目为例,探讨了脱产进修方式对教师科研层面、教学层面、情感和态度层面发展的影响。本研究支持了相关研究结果,即国内访学项目为教师个人反思和发展提供了有效平台,对在职教师专业发展具有积极的影响(周燕,2008;郑声衡,2012)。和已有研究类似,科研方面的收获是所有教师普遍认可的访学收益,也是访谈过程中教师们最先提及、提及频次最多的收获,这表明国内访学项目是提高英语教师科研能力的有效途径(张凤娟、战菊,2016)。本研究也在一定程度上呼应了张虹和文秋芳(2020)以及徐锦芬(2021)的研究发现,即教师专业发展不只包括知识和技能等维度,还涉及到情感和态度维度。但是,由于各种因素的影响,每位教师在不同维度的收获方面具有较大的差异性,体现了教师学习的个体性和复杂性等特征(Johnson,2009;王俊菊,2012)。

6.结论及启示

本研究表明国内访学是一种社会文化实践活动,在访学活动中,访学教师的认知通过各类中介,在规约调节下逐渐发展。本研究得到两个主要发现:第一,国内访学为教师提供的中介支持包括他者(专家、导师、同伴),实践活动(课堂观摩、学术汇报、参加讲座),以及文化制品(专业书籍、文献资料、反思日志)等,访学教师借助这些中介,通过自我反思及内化,形成新的教学及科研理念。第二,在以专业发展为客体的驱动下,访学活动为访学教师带来的结果依次体现在科研层面、教学层面以及情感和态度层面。

以上发现带来如下启示:(1)高校要完善国内访学长期监督机制,在教师访学前、访学期间和访学结束后进行全程指导和监督,确保教师能够充分感知并利用访学资源实现专业学习和发展,使国内访学的效益最大化、持久化。(2)鉴于访学经历给教师的影响突出体现在科研层面,各接收单位要创造多维科研实践活动,设置具有针对性和导向性的科研素养提升课程,如课题申请、学术论文写作与发表、文献批判性阅读等,促进其科研能力发展。(3)访学经历能否给教师的认知和实践带来真正意义上的改变,关键还在于教师自身的学习能动性。为此,在访学前,教师应该制定明确的学习目标和规划;在访学中,要主动借助各类中介提高访学成效;在访学结束后,要克服环境局限,积极反思学习成果,努力将限制因素转化为给养,在教学与科研实践中应用访学所获。