城市既有建筑改造中钢格构框架结构的应用

2022-05-24牛艳波刘兴明孙国庆

牛艳波,刘兴明,孙国庆

(中建二局第一建筑工程有限公司,北京 100176)

0 引言

我国部分城市中存在大量的老旧建筑,这些建筑的承载性能、抗震性能都已经无法满足当前建筑的安全使用需求,因此,如何对城市中已有的老旧建筑进行合理改造,成为建筑行业的研究热点。

1 采用钢格构框架结构进行建筑加固的原理分析

1.1 加固原理

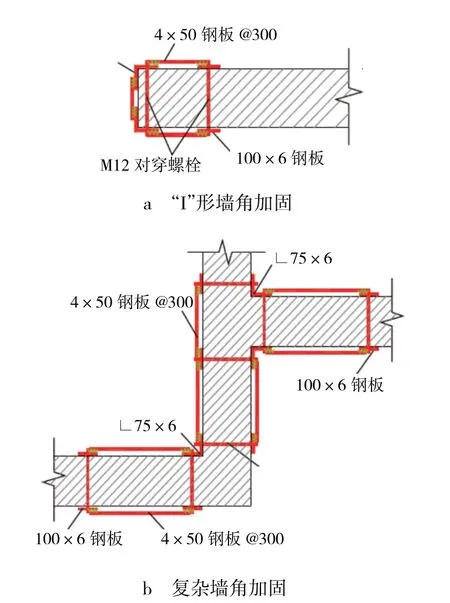

城市砌体结构建筑中,无筋砌体结构的竖向承载力、抗剪性能都相对较弱。在无筋砌体结构建筑加固过程中,合理使用植筋、对穿螺栓连接、结构胶等手段,充分利用圈梁与构造柱结构,把钢格构柱与建筑的圈梁和砖墙连接为一体,共同组成构造柱;如果既有建筑缺少圈梁或者其承载性能过低,那么可以选择使用钢格构梁对建筑砌体结构进行加固的方法替代圈梁结构。通过此方法加固砖墙,能提供两种与构造柱相同的作用:钢格构柱加固区域能够同与之连接的圈梁传递部分竖向荷载;钢格构柱上下固接连接方式及其自身良好的抗弯刚度能有效地约束砌体变形,提升砌体整体性,控制缝扩展,从而提升承载能力(见图1)。

图1 钢格构柱构造示意

采用钢格构框架结构加固的建筑,建筑墙体的竖向承载力基于钢格构柱优秀的传递能力与整体框架的约束作用得到了显著提升。与此同时,开裂墙体的刚度退化程度大大降低,既有建筑的破坏模式从脆性破坏向延性破坏转变,使建筑的使用寿命得到延长。

1.2 既有建筑改造过程中砌体竖向承载力计算方法

在对砌体结构既有建筑的改造过程中,通过增设钢格构柱在建筑中形成整体构造柱,需要严格按照砌体结构设计规范开展相关计算与设计。

普通砌体结构承载力能够由式(1)计算得出。

式中:N表示建筑砌体的承载力设计值;φ表示砌体结构高厚比及偏心距影响系数;f表示建筑砌体结构强度设计值;A表示砌体的截面面积。

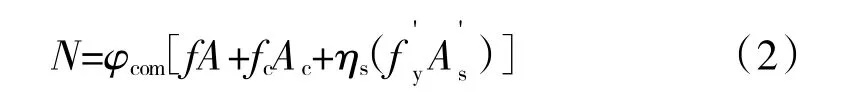

通过参考建筑砌体结构设计规范中的组合砖砌体结构承载力设计值,如式(2)所示。

式中:φcom表示砌体稳定系数;ηs表示钢筋强度系数;fc表示混凝土抗压强度设计值;Ac表示混凝土的截面面积;表示钢筋抗压强度设计值;表示受压钢筋截面面积。

考虑到本文所研究的既有建筑改造加固工程中,加固截面没有运用混凝土,所以在计算公式中应该将混凝土承载力分项去除,因此,钢格构框架结构在建筑砌体结构加固中应用的轴心受压承载力设计值能够通过式(3)计算获取:

式中:ηs表示钢格构柱强度系数;表示钢格构柱竖向肢件抗压强度设计值;表示受压钢格构柱竖向肢件的截面面积。

钢格构柱强度系数ηs的值和钢格构柱本身的稳定性有着直接联系,ηs的值与面层材料也有一定的关联性。如果改造工程中使用细石混凝土面层,则ηs的值取1;如果改造工程中使用砂浆面层,则ηs的值取0.9。

在工程改造过程中,科学合理的改造方案能够更好地控制钢格构梁柱的变形状况,提升钢格构框架与砌体的连接可靠性。因此,在既有建筑工程项目改造加固施工中,混凝土强度等级应该不低于C20,选择使用的聚合物砂浆强度等级应该高于M20,与钢格构框架结构进行连接的钢丝网需要和框架进行焊接,同时还要使用直径≥4mm的拉结筋对钢丝网进行对穿拉结。

为进一步确保钢格构柱与地梁、圈梁之间连接的有效性,应该采用紧密连接的方式,具体如下:地梁上植筋后上覆钢板,穿孔塞焊后上表面找平,钢格构柱的竖向构件与底部钢板焊接。圈梁两侧通过对穿螺栓将10mm钢板进行拉结,钢板与竖向角钢通过对穿螺栓、缀条焊接,钢格构柱的竖向钢板与圈梁侧边钢板焊接。所有钢板和墙体之间通过灌浆料进行密实。

2 城市既有建筑改造实例分析

2.1 既有建筑改造工程项目概况

某城市建筑改造项目为上下两层结构,一层为砖混砌体结构,二层为混凝土框架结构。该建筑已建设使用近50年,建筑结构的性能逐年下降,为了保障该建筑的使用安全,对其进行改造,改造完成后建筑的层数与使用面积保持不变。在项目改造中,结合该城市的实际情况,改造建筑的抗震设防裂度为6度,地震加速度为0.05g,抗震设防为标准设防,基本风压为0.45kN/m2,地面粗糙度为B类,基本雪压为0.40kN/m2。考虑到钢格构框架结构应用于该建筑改造项目中,不但能够有效强化建筑结构的整体支撑能力,同时改造流程简单,费用较低,所以,选择使用钢格构框架结构对该项目进行改造。

2.2 既有建筑改造方案

因为该建筑使用时间已近50年,建筑的材料以及结构都出现了不同程度的老化,如果不进行改造继续使用,则存在一定的安全隐患。在对该建筑项目进行改造的过程中,考虑到该建筑本身具有一定的历史价值,所以在确定改造方案时,要避免对建筑的整个风貌进行大幅改动。在改造过程中,需要对填充墙、楼板等结构进行拆除,同时要完整保留建筑的框架柱与梁结构。这主要是由于该建筑的楼板与填充墙仅仅可以承受自重,不具备承载建筑整体载荷的功能,因此,为了有效增强建筑结构的整体承载性能,需要将楼板与填充墙进行拆除,并增设新的结构。增设的结构中涉及框架柱、梁,并与建筑原有结构共同构建形成钢格构框架结构。

在该建筑改造项目改造施工中,由于该建筑地处城市繁华地带,实际施工过程受到的限制非常多,同时,改造时间比较短,工期紧张。因此,为了更好地保障该建筑的改造质量,施工人员在建筑内部构建了双钢格构框架结构,并在结构内部采用了承压型钢板以及混凝土面层施工技术。这种改造手段的使用不但缩减了模板的应用数量,还大大缩减了建筑改造施工中的支模与拆模作业量,有效提升了改造速度,而且在建筑内部混凝土柱结构的相邻位置增设钢柱,使建筑内部空间的利用率得到了较好的保障。

在既有建筑框架改造过程中,工作人员不但需要进行设备管线的施工,同时还要保障建筑内部高度能够满足其原来的使用要求。因此,在建筑梁柱的构建过程中,选择使用格构柱与格构梁的框架改造方式,能够在不影响建筑内部使用空间的同时增强建筑结构的承载性能。

在该建筑改造工程施工中,格构柱与格构梁都是矩形,并通过肢件组合形成。肢件的连接使用横向缀条与竖向缀条来完成,缀条、肢件与梁柱共同构成既有建筑改造的框架结构。在该建筑改造方案设计中,综合考量建筑各方面因素,确定格构柱的规格为740mm×250mm,肢件的规格为140mm×90mm×10mm,缀条的规格为90mm×90mm×10mm;格构梁的规格为740mm×730mm,肢件的规格为125mm×125mm×12mm,缀条的规格为140mm×90mm×10mm。格构柱与格构梁的缀条与肢件全部由角钢构成。

2.3 既有建筑改造钢格构框架结构设计关键点

2.3.1 整体模型计算

该建筑改造过程中,格构柱与格构梁都包含众多的根杆件,为了确保相关结构都能够满足设计指标,工作人员选择使用有限元软件SAP2000对结构的受力特点进行精准模拟和计算。主要计算结果如表1所示。

表1 有限元计算结果

通过表1中的数据得知,各项指标均符合建筑规范和要求。

与此同时,通过PKPM的PK模块,构建相应的二维平面模型,并对该既有建筑改造工程的格构柱、格构梁各个杆件的强度以及形变量进行验算,最终结果表明,PKPM软件与SAP2000软件的计算结果不存在较大的差异,数据吻合度非常高。

2.3.2 格构梁缀条的布设形式

为更好地保证改造后的建筑依旧可以满足内部空间的使用要求,设备管线比如电缆管线、水管管线等,就应该从格构梁的空格中穿插。考虑到暖通管线和风管管径通常比较大,直接在空格中穿插的难度过高,因此需要根据实际情况对缀条的布设位置进行合理调整。在该既有建筑改造工程中,工作人员对施工方案进行了比较和分析,最后选择使用有风管穿插孔的格构梁布设方案。为了避免缀条对风管布设造成影响,在风管穿插的位置要避免斜向缀条的使用,所以,该工程中风管穿插位置位于格构梁中部,该部位的剪力相对比较小,能够更好地保证整体结构的安全性与稳定性。另外,考虑到风管的宽度通常比较大,所以格构梁竖向缀条的间距也需要适当增加。然而,这种设计方案必然导致其他区段竖向缀条需要承受更大的载荷。施工人员为了降低竖向缀条的载荷压力,在风管穿插节段的顶部增设X形缀条,对竖向缀条的载荷进行分担,强化钢格构结构整体的稳定性。

2.3.3 格构梁柱节点

在该既有建筑改造项目中,格构梁与格构柱交叉的部位是整个钢格构框架结构轴向力、弯矩作用力以及剪力的承接点。承接点对于建筑整体的抗震性能有着直接的影响,所以,在格构梁与格构柱的交叉节点设计中,需要着重考量其抗震性能与整体承载力。

结合该建筑的应力计算结果,拟订两种方案。

1)在该节点的6个面上增加钢板,使该节点变成一个实腹节点,可以大大提高节点的承载能力。

2)在该节点的6个面上增加X形缀条,加大节点的整体刚度,提高节点的承载能力。

施工人员综合考量上述两种施工方案的施工效率、施工难度以及投入费用等方面因素,选择使用第2种方案对既有建筑进行改造和加固。

3 结语

通过上述分析能够得知,在当前城市既有建筑的改造工程中,改造工艺有很多种,但是很多改造工艺都存在一定的缺陷,而钢格构框架结构在建筑改造中的应用,不但能够避免建筑原有结构与样式出现比较大的变化,还能够保障建筑内部空间满足建筑的原本使用需求。需要注意的是,在采用钢格构框架结构改造建筑的过程中,设计阶段需要合理布设格构梁的空间,缀条的合理利用能够更好地保障建筑内部管线的空间。另外,在格构梁与格构柱相交的节点,可以使用X形缀条对其进行连接,这样能够进一步提升钢格构框架结构的稳定性。