大数据时代下生态环保工作信息化建设分析

2022-05-23刘琳琳

刘琳琳

(深圳市生态环境智能管控中心,广东 深圳 518000)

在我国的第13个五年规划中,明确提出了要不断拓宽网络经济的发展空间,通过大数据技术的支持,不断推动国家数据信息以及数据资源的共享。国家环保部门也正式成立了生态环境大数据建设小组,为全面落实党中央和国务院关于大数据技术的发展和应用部署提供了管理组织,并且将生态环境中的信息化建设工作作为推动我国生态文明跨越性变革的重要阶段,让大数据技术带领我国生态环境保护工作不断向更加规范和高效的方式转型,将创新和绿色共享的发展理念更好地渗透到环境保护工作以及环保信息建设的全过程中。

1 大数据技术背景下开展生态环境信息化建设的意义

1.1 推动环境管理工作的进一步改革和优化

目前,我国在环境保护管理工作中依然面临着诸多问题,尤其是全国环境管理机构改革之后,环境管理工作体制以及组织制度方面权责不清晰的问题,成为阻碍我国环保工作进一步发展的重要因素。在这样的局势下,迫切地需要环境管理工作中能够具备一套权责分明、管理效率较高的科学指导体系,更好地推动不同环境业务部门之间的协同合作,有效地帮助环境保护部门提升自身的环保意识和公众服务意识,通过联动式的合作,不断提升我国环境保护工作的效率和质量。而数据时代的到来也为环境管理制度的进一步革新打开了一扇新的天窗。大数据技术在环境管理工作中的应用,能够将不同区域环境管理工作中看似并无潜在联系的信息整合起来,使这些碎片化的消息能够拼凑成一个整体。同时,还能够以解决环保问题作为导向对数据信息进行进一步的挖掘和应用。这就需要打破环境管理工作不同部门之间的职能分割,从管理体制上确保数据信息的开放性与共享性,并且逐步形成与大数据建设相匹配的开放性环境管理组织体系。

十四五期间将重点规划内容聚焦在了生态环境大数据的顶层设计工作方面,全国环境部门以及有关的科研院所,结合市场第三方高科技企业共同进行积极探索,能够在大数据技术的助力下,打好生态环境的持久战以及防治污染的攻坚战,在改善国家生态环境质量等方面均取得了明显的成效。除此之外,数据信息技术的发展还能够推动环境保护工作的信息化建设,能够用数据信息说真话,通过大数据技术提供的客观数据信息,为环境保护工作的决策和规划提供更加真实的数据支持,避免在缺乏数据支持的条件下做出盲目和错误的决策,为环境保护工作的行政行为提供了更多的数据保障。同时,因为审批排污企业等环境保护业务提供了跟踪性的监督技术支持,使环境保护管理工作的制度更加优化[1]。

1.2 能够使环境保护工作紧跟时代发展的潮流

当前,我国正处于从传统社会管理形式向全面信息化社会管理形式大变革的阶段,而大数据技术作为这一过渡阶段的重要标志之一,是信息技术领域的重大创新和变革,同时也是推动网络经济发展以及共享数据普及的重要技术力量,已经成为了引领社会各行各业管理制度以及生产方式转变的切入点。大数据时代的降临势不可挡,面临新的发展趋势,党中央以及国务院开始着手大数据技术的全面普及,这也体现了国家管理层对于发展新趋势的认知力度。而在新的发展背景下环保工作必须迎头而上,更加贴合数据技术发展的潮流。同时,还应该积极把握数据技术带来的优势,不断推进生态环境工作的信息化建设,通过顺势而为的工作变革,不断提升工作效率和质量。十四五期间提出生态环境保护工作与大数据技术的相互结合,不仅仅将大数据技术作为了一场技术以及产业方面的革命,同时也为国家的环境治理带来了深刻的变革。

1.3 能够加大环境治理工作的力度

在我国的第13个五年规划中明确指出,需要加大国家环境治理工作的力度,将改善周边自然生态环境作为全面建成小康社会决胜阶段最为重要的任务。在我国经济发展的大背景下,如何平衡经济收益与生态效益之间的关系,成为国家关注的重点问题,而大数据技术则是推动环境治理工作的重要抓手,通过对大数据技术的应用和渗透,能够有效地提升环境治理部门的工作能力,为加大环境治理工作力度提供了重要的技术支持。

一方面,大数据技术能够快速提升环境治理工作的组织效率。通过开放性的数据平台提供共享的数据信息,有利于将环境治理工作中不同管理部门之间协同起来,建立联动式的监督管理机制,将原本各自为政的管理方法相互编织起来形成一张全面性的管理网络。另一方面,大数据技术的应用也提升了环境治理工作的能力和水平。通过大数据技术对周边自然环境数据进行分析,以及工作人员对于数据信息的进一步挖掘,能够有效地提升环境治理工作的针对性以及精确性,帮助治理部门根据周边自然环境中的污染状况采取相应的治理手段[2]。尤其是在当前国家三大污染防治行动计划中,大数据技术的应用优势更好地凸显出来,帮助环境治理工作人员快速了解环境污染现状,掌握环境治理的进度。同时,也有利于环境保护部门及时排查周边地区的污染问题,为污染问题的防治工作提供了有效的数据资源。

1.4 为我国环境保护工作信息化发展提供重要契机

信息化的发展主要可以分为以下三个阶段,分别是业务的信息化、系统的信息化以及全局的信息化。业务信息化主要是以业务支撑作为导向,实现业务交易的电子化发展,同时也突出了业务开展过程中的技术投入水平。而系统信息化主要是着眼于对不同业务之间的协调,能够实现行业之间的整合和链接,突出了业务发展的系统性。全局信息化主要是以业务未来的发展作为导向,为业务的部署及战略规划作出了贡献。我国环境保护工作的信息化建设已经经过了20年的发展历程,依然处在环境保护业务信息化工作的初步探索阶段,而环境保护工作的信息化建设,始终在业务信息化的阶段停步不前也成为了制约环境保护工作效率的瓶颈。大数据技术其实就是在数据整合和挖掘的基础上,实现对数据信息的创新应用,同时也是信息化发展的重要构成部分[3]。大数据技术的应用能够打通生态环境业务之间的壁垒,立足于国家环保工作的全局,逐步构建起各部门相互沟通的全局信息化发展模式。通过对大数据技术的应用,环境保护工作的信息化建设实现了跨越式的发展,最终达到了大数据技术应用与生态环境信息化发展良性互动的局面,不断推动我国环境管理工作朝着系统化以及规模化的方向发展。

2 大数据技术背景下生态环境信息化建设的有效策略

2.1 建设生态环境数据信息体系

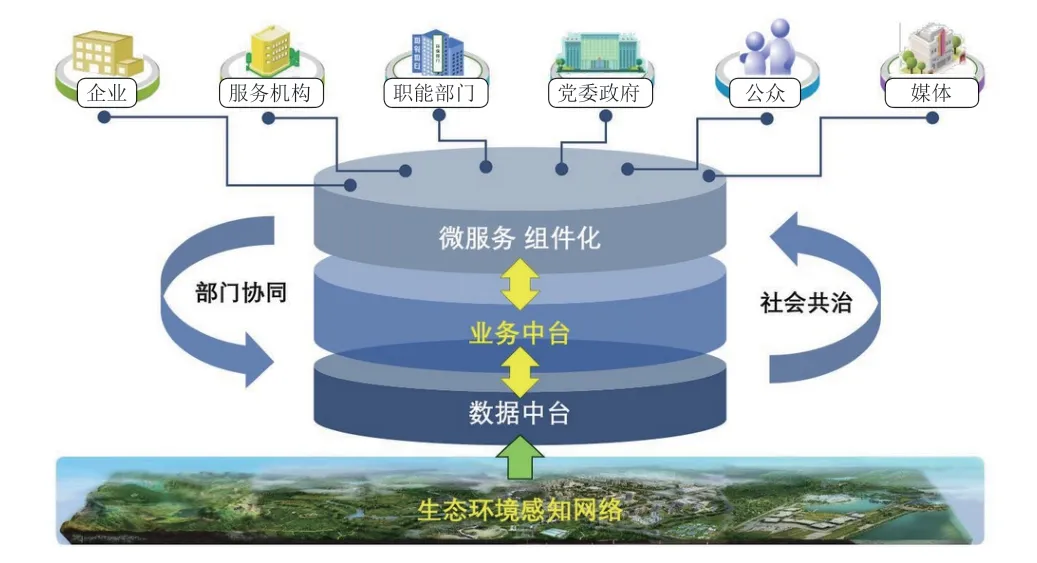

十四五中的进一步规划证明,生态环境的信息化建设目前已经进入了快速发展的轨道,但是,当前生态环境数据中心会而不全以及通而不活的问题仍然没有得到彻底地解决,因此,更加需要做好生态环境大数据系统的顶层设计。建设生态环境数据信息体系可以通过对生态环境管理业内数据的整合,实现对社会以及相关企业环保数据的抓取,从而构成样本广泛、结构多样化、规模庞大且数据信息时效性较强的数据体系,保障数据信息之间的关联性以及数据的进一步挖掘应用。与此同时,还应该不断拓宽数据的采集主体渠道,创新对于企业环保数据的采集方式和手段。在内部数据整合过程中,还应该形成分工协作的数据采集模式,尤其要避开对于监管对象的重复数据采集,能够建立起更加高效且协调的数据采集工作模式。通过对环保数据的集中管理,不断提升生态环保业内数据整合的高度,有效地提升环保工作的效率和质量,同时,加大公众对于环保质量的满意程度。除此之外,还应该重视借助社会公众的力量加强数据收集流程的监督管理力度。例如,可以通过构建公众环境数据举报平台、社交媒体环保数据上传平台等,使生态环境数据信息的来源不仅仅局限于环保业务部门,而是要使全民都参与到生态环境数据信息的构建平台中,建立范围更广、层次更丰富的多结构环境保护数据集合(见图1)。

图1 建设生态环境数据信息体系

此外,为了能够建立符合大数据技术要求的数据体系,一方面,需要不断拓宽当前环境数据监测的点位,在每一个监测点位上都要与全国的环境保护监测部门联网行动。建立全方位的生态环境监测点,监测点要大面积地覆盖到重点污染区域,杜绝区域内生态环境重点污染源。应该在该阶段形成全国统一的跟踪性在线环境监控模式。环境监测数据收集系统中收集到的数据内容必须具有较强的时效性,这样才能够为生态环境保护工作提供重要的数据支持。另一方面,还应该大力推动生态环境保护信息化建设工程的发展,建立起不同部门之间的生态环境数据信息共享和交换机制,通过进一步创新环保数据的采集手段,不断拓宽数据获取的渠道,借助移动设备随时随地地获取数据,为政府的环保数据库提供能量补充[4]。

2.2 树立全局性的生态环境保护信息化建设观

想要实现生态环境保护数据信息之间的开放和共享,就要打破不同环境保护部门之间的信息壁垒,让不同部门的数据信息结合在一起,这也是大数据平台构建的前提与基础条件。想要实现数据信息的互联互通,首先,各部门之间必须具备开放和共享的心态。当前,我国环境保护工作中存在各部门之间数据分裂的现状,与各部门管理领导人员思想意识方面的保守性息息相关。人的思想意识决定了行为意识,如果不从思想意识方面突破部门利益的狭窄视野,就无法从全局发展的视角树立起生态环境保护的发展观念。同时,也难以构建开放共享的生态环境数据信息平台。因此,国家各级环境保护部门之间必须不断更新观念,在数据信息时代下,更应该立足于环境保护工作的全局,打破各部门之间的工作壁垒,建立统一的战略规划,用全局的战略角度谋划生态环境数据平台。

传统的生态环境保护工作中,信息化发展的目光都着眼于不同部门的业务开展需求。在工作过程中,时常会出现信息重复收集、信息采取相互矛盾的现象,难以从环境保护工作的全局层面为环境保护工作的进一步决策提供客观的建议。因此,环境保护部门更应该抓住数据信息技术这个机遇,以建立生态化的大数据平台作为契机,树立起环境保护工作的大局观念和整体观念,从不同的管理角度入手将不同的管理环节整合起来,建立起联动式的生态环境信息化平台。

2.3 注重对数据信息的挖掘

数据信息的采集就是为了对数据信息进一步整合和挖掘,只有发挥应用价值才能够体现出大数据技术的灵魂。而大数据技术的出现,也为满足不同业务主体的差异化需求提供了更多的可能性。在党的第13个五年规划中明确指出,经济的发展应该更加注重质量,需要以提高环境质量作为经济发展的核心,实行更加严格的环境保护和环境污染治理制度,形成以政府、企业和社会公共治理为一体的联动式环境治理体系。而生态环境的信息化平台建设,更应该与这种联动式的环境治理体系相匹配,不断提升环境保护工作的服务质量[5]。

当前,我国生态环境信息化系统的建设监测体系尚未完全成形,从政府监管的角度来说,各方面之间的数据壁垒依然存在,同时,数据监测的精细化管理程度也不足。因此,在生态环境的数字化转型发展中,不仅要逐步实现生态环境保护的信息化建设,同时,还要向智慧化以及数字化的方向过渡,通过智联系统实现信息之间的感知和互联,通过对海量信息的挖掘,及时排查风险问题,并且将风险问题控制在源头。一方面,大数据技术的应用就是要抓住不同主体、不同业务部门、不同区域的环境保护工作需求。首先,应该针对不同的环境问题实现对数据信息的创新应用。例如,可以针对水体污染治理问题、违章建设问题、空气雾霾问题建立起不同的数据信息模块。其次,需要根据不同的环境业务对收集的数据信息进行创新性应用以及深度挖掘。可以从环境的监测、环境质量的评价以及政府服务水平这三个业务领域开展大数据的收集以及深度挖掘工作。第三,按照不同的区域环境特征对数据信息进行应用,将环境保护工作的切入点放在解决当地最为突出的环境问题上;另一方面,大数据的创新应用更要考虑应用主体的多元化发展。国家政府、企业以及社会公众都是大数据信息应用以及创新的主体,可以通过更加积极的引导方式,带领社会公众力量参与到大数据的应用以及挖掘工作中,逐步形成以政府为主导、多方共同参与的数据信息生态环境。与此同时,还应该不断激发不同领域以及不同行业对于大数据技术的创新活力,积极培育与大数据技术相关的产业,不断完善生态环境数据信息库。

3 结语

综上所述,大数据技术的出现为生态环境的信息化建设工作提供了新的力量。在新的发展契机下,国家更应该建设起以政府为主导,企业和人民群众共同参与的数据信息平台,实现对环境保护数据信息的挖掘和创新,切实提升环境保护工作的整体质量。