施氮对小麦根-冠及土壤碳氮特征的影响

2022-05-23王丽芳刘世洁王晨阳

王丽芳,刘世洁,康 娟,马 耕,王晨阳

(河南农业大学农学院/省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州 450046)

农田生态系统是陆地生态系统中受人类活动影响较大的综合体,其土壤的碳氮库存能力与土壤肥力直接或者间接决定农作物产量。农田生态系统中,碳存储与作物地上、地下部生物量和土壤有机质的形式密切相关。植株固碳能力随光合特性、净初级生产力的改变而变化,其碳储量亦随植株的不断生长而提高。施氮是农作物生产中常见的增产措施,影响植株地上部的光合特性及同化能力,但对作物碳库的增加是否存在阈值效应尚不明确。土壤碳储量增加对农田碳循环具有重要影响,能够在微生物和酶的作用下促进营养循环释放更多的养分和能量,并综合影响土壤的物理和化学特性,有利于植株生产力的增加,并提高植株地上部凋落物及地下部根系残体输入农田碳循环,进而在各种因素的作用下影响农田土壤碳的含量及固持能力。关于农田碳氮储量的施氮效应研究结果仍存在争议,如氮添加10年后,土壤总有机碳和氮含量无显著变化。英国洛桑试验农田中土壤有机碳对150多年氮肥单施没有显著响应,而土壤中氮含量提高了0.02%左右。一些其他研究发现氮肥施用可显著提高土壤中0~30 cm土层的碳储量。许多长期试验表明,化肥与有机物料配施可显著提高土壤碳和全氮含量。Alvarez认为,在秸秆还田的条件下,施氮才能增加土壤有机碳含量,农田生态系统中施用氮肥对土壤碳氮的影响程度受田间管理、土壤类型以及气候条件的影响。

黄淮南片是我国主要的中高产小麦生产区,施氮是该地区增加小麦产量的主要途径。此地区农田以小麦-玉米轮作的集约制管理为主,施肥已成为影响农业生态系统中碳氮库特征的常规农艺措施。随当前氮肥投入量的增加,该地区的作物产量大幅度提高,然而长期氮肥施用对小麦主产区农田碳氮特征影响的研究亟待加强。农田生态系统中土壤有机碳的变化较为缓慢,短期氮添加试验很难监测土壤碳库的变化,作物根系和地上部分秸秆则是输入土壤影响碳氮循环的主要植株残体。本研究以长期定位试验田为对象,通过模拟氮沉降(氮添加)试验,分析小麦根系和冠层碳氮特征(籽粒除外)及土壤碳氮含量和储量对氮添加的响应机制,以期了解氮添加对麦田土壤碳氮相关生态过程的影响,以及为评估该区在施氮量持续增加背景下农田生态系统碳氮固持能力提供数据支持及理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况与设计

长期定位试验自2012年7月在河南省许昌市建安区张潘镇(33°59′N,113°58′E)进行。该地区属于黄淮区域典型冬麦区,2017-2018年小麦生长季降雨量和温度分别为295.0 mm 和 11.8 ℃,属于温带季风气候。试验前供试土壤的pH值为 7.11,全氮含量为0.72 g·kg,有机质含量为13.04 g·kg,全磷含量为0.79 g·kg,全钾含量为6.58 g·kg,容重为1.39 g·cm。

供试冬小麦为黄淮区域广泛种植的高产品种矮抗58。试验采用随机区组试验设计,设0、180、240和300 kg·hm4个施氮水平(分别用N0、N180、 N240和 N300代表),3个重复,小区面积为110 m(10 m×11 m),播种量为187.5 kg·hm。冬小麦于2017年10月上旬播种,第2年5月下旬收获。小麦播种时肥料全部基施,各小区均施PO66 kg·hm和KO 72 kg·hm。采用常规的大田耕作方式,秸秆全部粉碎还田,小麦播前翻耕,生长季无追肥并根据土壤墒情进行灌溉。各处理不同土层水分特征见 图1。

1.2 土壤及植株样品采集

2018年5月28日冬小麦收获后,清除地表凋落物,使用内径4.5 cm的土钻取0~60 cm土样(20 cm一层),每个施氮水平下随机取3个样点混合作为一个样本,重复3次。土样中植株残留物和杂质清理干净后,将所取土样放入写有编号的自封袋带回实验室,自然风干后粉碎、过孔径2 mm的筛备用,用于土壤碳氮含量测定。

在小麦成熟期,每小区取20个植株用于地上部测定,人工挖掘柱形土柱法(20 × 20 × 30 cm)挖取根系用于地下部测定。地上部和地下部样分别于105 ℃杀青30 min,85 ℃烘至恒重,测定其干物质量,并分别粉碎过100目筛,用于地上和地下部碳氮含量测定。

图1 不同施氮水平下0~60 cm土层土壤水储量(a)和累积土壤水储量(b)

1.3 土壤及植株样品分析

土壤容重采用环刀法测定,根据环刀体积和土样所得干重计算土壤容重;采用外加热、重铬酸钾容量法测定土壤及植株样品的有机碳含量;采用凯氏定氮法(2300全自动定氮仪,Sweden)测定土壤及植株样品的全氮含量。

1.4 土壤碳氮储量计算

采用下列公式分别计算土壤有机碳储量(Cs)和全氮储量(Ns):Cs=SOC×BD×D/10;Ns=TN×BD×D/10。式中,Cs为有机碳储量(Mg·hm);BD为容重(g·cm);SOC 为有机碳含量(g·kg);D为土层深度(cm);Ns为全氮储量(Mg·hm);BD为容重 (g·cm);TN为全氮含量(g·kg)。

1.5 数据分析

采用单因素的方差分析法(One-way ANOVA),对同一土层土壤碳氮含量和储量的施氮效应进行分析,并比较不同氮处理下根-冠的碳氮特征,通过多重比较分析不同处理间的差异显著性。依据本试验目的,文中地上部分的生物量和碳氮特征分析均不包括籽粒。

2 结果与分析

2.1 冬小麦根-冠生物量及碳氮含量对施氮量的响应

施用氮肥显著影响小麦根-冠生物量,对根-冠有机碳含量影响均不显著(表 1)。施氮均显著增加了根-冠生物量,地上部和地下部生物量分别以N180和N240处理最高,但三个施氮处理间根-冠生物量差异不显著。施氮可显著增加根-冠全氮含量,尤其是对地下部全氮含量影响较显著,但施氮均显著降低根-冠碳氮比,其中地上部碳氮比明显高于地下部。在三个施氮处理间地上部全氮含量及根-冠碳氮比差异也均不显著。

表1 施氮量对小麦根-冠生物量及碳氮特征的影响Table 1 Influence of different nitrogen treatments on the root-shoot biomass,organic carbon and total nitrogen characteristics of wheat

2.2 土壤有机碳含量和储量对施氮量的响应

土壤有机碳含量在相同施氮水平下整体随土层增加而逐渐降低(图 2)。0~20 cm土层有机碳含量最高,不同处理间无显著差异;N240处理下20~40 cm土层土壤有机碳含量低于其他处理,且与N0和N180处理差异显著,而40~60 cm土层N240处理的有机碳含量最高,且与N300处理差异显著。从0~60 cm土层有机碳含量平均值看,不同处理间差异均不显著。这说明施氮对土壤有机碳含量有一定的影响,但影响 较小。

同一土层图柱上不同小写字母表示不同处理间的差异显著(P<0.05)。下图同。

长期施氮条件下,土壤碳储量与有机碳含量表现出相似趋势(图 3)。相同施氮水平下,随着土层深度的增加,土壤有机碳储量也呈下降趋势。在0~20和40~60 cm 土层,不同施氮水平间土壤有机碳储量差异均不显著。在20~40 cm 土层,N240处理的土壤有机碳储量最低,且与N0和N180处理间差异显著。从0~60 cm土层有机碳储量平均值看,不同处理间差异也均不显著。这说明施氮对土壤有机碳储量也较小。

图3 施氮量对不同土层土壤碳储量的影响

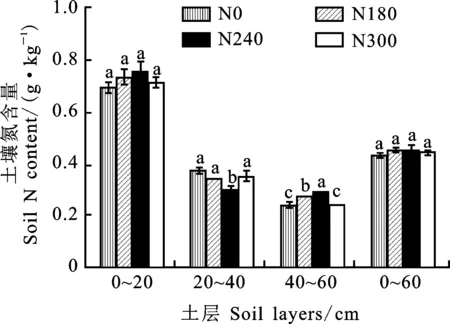

2.3 土壤氮含量和储量对施氮量的响应

施氮对0~20 cm土层的氮含量和氮储量影响不显著,但显著影响20~40和40~60 cm土层的氮含量和氮储量(图 4、图5)。在20~40 cm土层,N240处理的氮含量和氮储量均显著低于其他处理,其他处理间差异均不显著,而在40~60 cm土层,N180和N240处理的氮含量和氮储量均显著高于其他处理。从0~60 cm土层的氮含量和氮储量平均值看,施氮效应均不明显。

图4 施氮量对不同土层土壤氮含量的影响

图5 施氮量对不同土层土壤氮储量的影响

2.4 土壤碳氮比对施氮量的响应

相同施氮水平下,土壤碳氮比总体上随土层深度增加呈降低趋势,但同一土层的碳氮比在不同氮肥处理间差异均不显著(图6),说明施氮对土壤碳氮之间的平衡无明显影响。

图6 施氮量对不同土层土壤碳氮比的影响

3 讨 论

小麦根-冠生物量随着施氮量的增加而增加,但过量施氮会降低植株的光合同化能力。作物根系生物量及其分泌物对土壤中碳和氮含量具有直接作用,根系残体在微生物和其他酶作用下,经过土壤有机质矿化过程融入土壤,成为土壤碳氮营养的主要物质来源,根系残体分解难易程度受植株碳氮比高低的影响。本研究结果表明,地上和地下部生物量分别在施氮180和240 kg·hm处理下最高;施氮可显著增加小麦根-冠全氮含量,尤其对地下部全氮含量影响较显著;但施氮均显著降低根-冠碳氮比,其中地上部的碳氮比明显高于地下部碳氮比,施氮可促进植株地上部的碳氮积累和地下部的氮转运,为土壤微生物作用提供更多的能源,进一步增加土壤有机碳和全氮含量。

土壤有机碳含量的增减反映了植物残体的腐解输入和土壤呼吸、淋溶等输出碳的动态平衡。相同施氮水平下,土壤有机碳含量和储量随土层增加而逐渐降低。本研究中0~20 cm土层有机碳含量最高,可能是植株凋落物较大量输入土壤上层,加之根系中细根具有较快的周转速率,有效氮可短期内被根系大量吸收,因此有机质输入到土壤中较多,导致表层土壤有机碳可短期内明显增加。随着施氮水平的增加,0~60 cm土层总碳储量先升后降,但处理间差异不显著,这与Raun等的研究结果相似,与钟杨权威在秸秆不还田下的研究结果不一致。这可能与本研究的秸秆还田有关,因为根系生物量的增加相对于秸秆还田对土壤有机碳归还的作用要小得多。

土壤中氮含量是调控有机碳的关键限制因子,土壤微生物对有机碳的分解速度通常会随着土壤氮含量的增高而加速。本研究结果显示,施氮对不同土层的全氮含量和土壤氮储量影响不同,其中0~20 cm土层各处理差异不显著,而施氮显著影响20~40 cm和40~60 cm土壤氮含量和储量,这与Jagadamma等认为30 cm土层下土壤氮储量不受氮添加的影响的研究结果不一致,这可能与处理条件、土壤分层和地理位置等因素有关。然而,不同施氮处理间0~60 cm土层氮含量平均值和氮储量均差异不显著,这与陈磊等研究结果一致,这可能因为施氮会提高土壤微生物利用率,加速土壤有机质矿化进程,促进植株对土壤氮素等营养的吸收利用,从而导致土壤氮库受影响较小。N180和N240处理在 40~60 cm土层的土壤氮含量和氮储量均显著高于其他处理,可能在更高氮水平下微生物活性的增加会导致土壤氮储量的减少。

土壤碳氮比的变化可以反映微生物群落对氮的固持能力,也能够反映碳与氮循环的相互作用及其土壤中有机质的稳定程度。土壤碳氮比在相同施氮水平下随土层深度增加呈降低趋势,说明7年氮肥施用后土壤下层中碳氮由于淋溶作用产生了一定的变化。N300处理在各土层的碳氮比较低,这与以往研究中氮肥施用量的增加降低土壤碳氮比的结果一致。土壤碳氮比低表明农田系统中碳不足,这可能会影响土壤微生物对氮素的固定,造成氮素损失较多。因此,通过优化田间施肥制度,提高土壤中有机碳含量,发挥土壤固氮潜力尤为重要。本研究有助于黄淮麦区在保证产量的同时选择适宜施氮量提高作物和土壤的碳氮固持能力。

4 结 论

在定位试验条件下,施氮增加了小麦的根-冠生物量和全氮含量,对根-冠有机碳含量影响不显著,降低了根-冠碳氮比,但过量施氮时,根-冠生物量、碳氮比及地上部氮含量变化不明显。施氮对0~60 cm土层土壤碳氮含量和储量影响较小。