情感共鸣·社交货币:电影新媒体营销的底层逻辑

2022-05-23张翔李炎

张 翔 李 炎

(1.山东工艺美术学院数字艺术与传媒学院,山东 济南 250399;2.山东工艺美术学院中国民艺研究所,山东 济南 250399)

随着网络技术的快速发展与数字技术的迭代更新,新媒体因其较强的互动传播性、共享便捷性及创新融合性等特点,迅速成为人们社交与娱乐的重要平台。在事事皆营销的当下,电影作为最大众化的文化娱乐产品,其宣发与推广显然亦离不开新媒体的支持与助力。从微博、知乎、豆瓣到微信、抖音、快手,诸多新媒体平台已逐渐成为电影市场营销的主渠道与主战场。新媒体作为新的媒介形态,其在改变传统营销方式的同时,也在重塑营销传播的底层逻辑。面对电影项目新媒体营销中层出不穷的新策略与新手段,我们不禁要思索,相较于传统媒体营销,电影新媒体营销的底层逻辑到底是什么?其如何借助新媒体的特点影响了电影目标观众的观影动机与购票热情?面对这一系列的问题,本文基于传播学、市场营销学的相关理论知识,展开新媒体语境下,电影市场营销底层逻辑的研究与分析。通过研究,我们发现电影项目在新媒体上所采取的各种营销策略与手段,其背后均呈现出了情感共鸣与社交货币的属性。

一、新媒体引致电影营销的定位与传播逻辑发生变革

电影新媒体营销从本质上来说属于大众传播行为,即电影的营销方借助各种新媒体平台,将与影片相关的信息传播给目标观众群体。在新媒体语境之下,电影目标观众的身份已然悄悄发生了变化,其由“受众”变成了“用户”。受众仅仅是营销信息的接受者,而用户则除去具有信息接受者的角色之外,其还具有了信息生成者与传播者的身份与属性。在用户主导的新媒体时代,电影市场营销的定位与营销传播逻辑也随之发生了改变。

(一)注意力稀缺下差异化的情感定位

20世纪70年代,美国的商业竞争进入白热化阶段,传统提升企业内部管理运营效率的理论与工具已很难发挥作用。基于此,美国的营销战略家艾·里斯与杰克·特劳特提出了“定位”理论。该理论的核心要义是在激烈的竞争中,企业应通过在其目标消费者心智中树立独一无二的品牌形象来获取竞争优势。后来,美国西北大学凯洛格管理学院经济学教授菲利普·科特勒将该理论引入市场营销中,随着它的适用性与效果逐渐显现,该理论也成为有史以来对美国营销影响最大的观念。

定位理论是以竞争导向和消费者心智作为发力的两个基本点,综观当下我国整个电影市场情况,电影作品竞争激烈、电影消费者注意力被极大分散已成为不争的事实。以2019年为例,根据官方机构所获取的信息得知,2019年全国电影剧本(梗概)备案、立项数量为3306部(近五年均在3300部以上),全年上映电影共532部。因而,大量的电影作品因激烈的竞争无法进入商业院线这一主流电影放映渠道。此外,作为电影消费者的我们,已然身处一个娱乐形式多样化和信息爆炸的时代。从传统媒体到网络媒体,以及移动媒体的各种APP,它们每天都在向我们推送大量的信息。所以,我们的注意力已被极大分散。

美国著名的传播学者克拉伯认为,受众(消费者)在接收信息时,会根据自身的教育背景、社会关系、价值观念等进行“选择性”的接收。基于此种原因,克拉伯把受众的选择性心理分成了选择性注意、选择性理解和选择性记忆三个层次。在电影观众被极大细分、电影观众注意力被极大分散的新媒体时代,电影观众的注意力已成为极度稀缺的资源。因此,在新媒体语境之下,电影营销方在制订营销方案时,精准、差异化的电影营销定位则显得尤为重要,只有这样,营销方才可以吸引电影目标观众注意、理解与记忆其所传播的影片信息。电影作为大众艺术,其通过讲述一个个或真实或虚构的故事,来达到感动观众、引领观众的目的。电影之所以被大众所普遍接受、理解和欣赏,归根结底在于,电影故事背后反映的是人性与情感,比如爱情、亲情、家国情等,而这些情感可被全世界观众所感知与分享。所以,电影作品中所呈现的人物情感与核心价值观是影片营销定位的核心,电影新媒体营销只有从情感定位入手,电影相关的信息在传播过程中,才可以打破部分由于电影观众认知结构、教育背景等造成的“阻碍”,真正抢占电影观众的心智,在观众心中树立起独一无二的影片品牌与形象。

(二)用户思维下社交化的营销传播逻辑

在数字技术和信息技术的推动之下,我们进入了互联网Web2.0时代。在Web2.0时代,整个互联网内容生产由“用户”主导。在诸多开放的新媒体平台上,用户可以进行生成信息、分享知识、互动评论、组建社群等操作行为。Web2.0时代则基于“个人门户”传播模式的时代,它与Web1.0时代的“大众门户”的传播模式截然不同。在“个人门户”的传播模式之下,每个用户都是信息的生产与传播中心,用户内容生产与传播的动力则是社交与分享。在这种动力之下,用户通过个人的社会关系网络进行信息的传播与分享,而这也就更好地实现了信息消费的个性化。对市场营销来说,用户之间的关系网络成为信息传播的新渠道,因而对于用户关系网络的争夺成为营销传播者之间的“新战场”。

在大众传播时代,传统媒介(报刊、广播与电视)占据了主导地位,信息由传播者向接受者进行线性且单向的“流动”,消费者则只能被动地接受信息;而在新媒体时代,信息的传播由线性变为网状、由单向变为多向,此外,消费者即时反馈亦成为可能。除此之外,对营销传播来说,其向消费者营销的不仅是产品本身的价值、功能或者属性,还包含消费者在购买产品过程中意想不到的体验以及其他可能的价值或价值转换等。所以,用户间的互动与社交需求,亦成为新媒体时代营销传播中所要注重与体现的重要附加价值。因此,在新媒体营销传播过程中,我们应注重消费者(用户)的参与式、分享式消费需求,创新营销过程中与消费者的互动形式。唯有这样,才可以真正建立起与消费者(用户)之间的联系,抢占用户的关系网络,真正实现用户思维主导下的社交化营销。

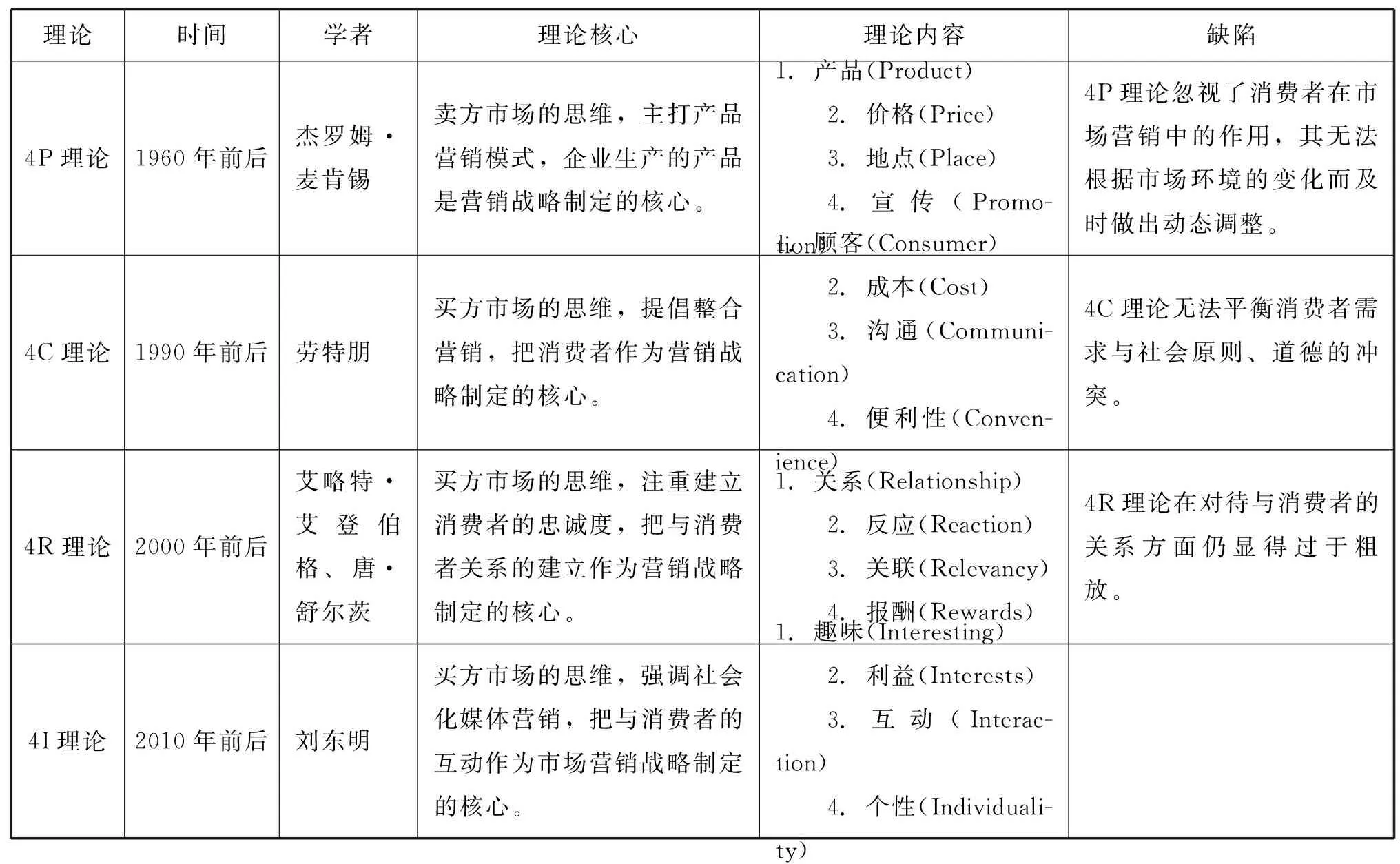

时代的发展、经济的进步、科技的提升,经典的营销理论也在不断地发生变化,由此,国内外学者相继提出了,4P、4C、4R、4I理论,如表1所示。可以说,传播逻辑的变化也一直在推动着营销理论的创新。大众传播模式由以传播者为中心向用户为中心转移,市场营销的逻辑也由企业产品营销为核心向消费者互动营销为核心转移。市场营销理论指导原则的变化,也在指引企业营销战术与策略的改变,尤其是在新媒体时代,真正以消费者为核心,并与消费者产生良性互动的营销策略才是有效的策略。

表1 四种经典营销理论(1) 表格内容根据相关理论整理而成。

二、情感共鸣:塑造电影项目品牌与口碑之源

新媒体时代,电影市场营销的关键在于引致电影的关注热度与讨论度。面对巨量的碎片化信息,如今的电影消费者已经由信息的被动接收者转变为主动接收者与选择者,他们会通过新媒体平台转发、分享和传播与其价值观、先验认知相一致的观点与思想。借助新媒体平台,电影营销方通过影片精准的情感定位与情感营销策略,可以迅速唤起电影消费者内心的情感需求与情感共鸣,进而引起大家对影片关注的热度与讨论度,诱发他们的观影动机与购票热情。德国著名的哲学家劳伯特·费肖尔最早提出了“共情”的概念,顾名思义,共情指的就是人们可以感受到别人的情绪与感觉,并且我们自身亦产生相同的情绪与反应。电影作为文化娱乐产品,其通过影片的故事将观众带入主人公的世界之中,并跟随主人公的经历一同感受人生。一部优秀的电影、一个好的故事,会让观众产生共情,并引发大家的情感共鸣。因此,在电影新媒体的营销过程中,首先,我们要做的便是基于影片的故事内核寻找情感定位的关键点;其次,通过差异化的情感定位引导情感共鸣产生。

(一)基于故事内核寻找情感定位关键点

“内容为王”是一部电影作品的关键与核心,所以,电影新媒体营销中情感定位的出发点必须基于电影本身的故事、价值观及情感内核,而不可为了营销宣传而故意虚构或者扭曲影片故事。精准的情感定位可为影片在激烈的市场竞争中迅速找到“立足点”与“差异点”,进而为后续营销策略的制定提供精准的指导。2011年上映的《失恋33天》是我国早期借助新媒体营销而成为票房“黑马”的一部电影作品,其营销方将该部电影定位为中国首部光棍儿节的“治愈系”爱情电影。该影片的营销方基于影片主人公黄小仙的失恋经历,提炼出营销的关键词“失恋”“剩女”等,并紧紧围绕主流年轻电影观众的情感诉求打造“爱,就疯狂;不爱,就坚强”的宣传语和话题。这样,通过影片故事的深挖与精准的情感定位,《失恋33天》借助在微博和人人网的线上营销,并且配合“光棍儿节”的档期,迅速吸引了目标观众的注意力。

影片情感定位的出发点必须是其故事本身,不可偏离其主题,否则便会产生适得其反的效果。影片《地球最后的夜晚》的营销方式可以说是一个反面教材,其虽然成功通过营销宣传引起了目标观众的注意力,但其却因影片营销信息与故事本身的错位而产生了较为负面的口碑和效应。毕赣导演作为我国文艺片导演中的新秀,其因《路边野餐》诗意化的影像呈现而备受喜爱文艺片的电影观众所追捧。正因如此,《地球最后的夜晚》也被寄予很大的期望。该片的营销方将影片定位为浪漫爱情片,并围绕元旦档期展开了“一吻跨年”的营销宣传。依靠商业化的营销包装,该部文艺电影在影片上映前,预售票房取得了1.5亿,首日票房取得2.5亿。但是,影片上映之后,观众发现影片故事本身与营销中宣称的“爱情仪式感”存在较大的差距和错位,进而引发了观众的极度不满。上映后第二天,该部影片的猫眼评分降低到了2.8分,豆瓣评分亦从7.5分跌到了6.9分,大量购票观众退票,影片的排片率和上座率也大大降低。虽然说《地球最后的夜晚》通过前期营销成功吸引到大量电影观众的注意力,调动起了大家的观影热情,但是影片营销信息与影片故事及类型的错位引发了观众的不满与愤怒,造成了强烈的负面舆论。究其根源,该部影片错位的营销信息吸引了大量的三四线“小镇青年”购票观看,而非北上广深一线城市的文艺影片主流受众。错位的营销信息吸引了错误的观影群体,进而引发了一场离奇的电影营销事件。所以说,任何一部影片的营销定位必须从电影本身真实的故事内容、类型、价值观念等出发,而不可为了吸引观众注意力、扩大知名度和影响力,而故意夸大或扭曲影片的营销信息。

(二)基于情感共鸣树立影片口碑与品牌

现代心理学研究认为,情感因素是人们接受信息渠道的“阀门”,在缺乏“丰富激情”刺激的情况下,人们的情感因素处于休眠状态,因而也阻碍其对周围世界信息的关注与吸收。只有人们接收到适当的情感刺激之后,人们的情感因素才会被激活,从而促使人们关注相应的信息。对电影来说,影片的营销方在确定影片的情感定位之后,前期需要通过新媒体平台,利用文字、图片或者视频将其传播出去,进而通过影响目标观众的心理,与观众的情感实现同频共振,以达到情感共鸣的目的。电影《失恋33天》在上映之初,通过微博这一新媒体平台,打造了种种热搜话题。配合前述的热搜话题与语录,营销方将不同城市不同的年轻人讲述自己的失恋经过及切身感受投放至微博上,从而引起了目标观众的极大关注与反响,进而使该影片打造了良好的口碑营销,形成了与目标电影观众的情感共鸣。电影《你好,李焕英》是2021年春节档表现极为抢眼的一部电影,该部影片通过讲述母女之间“遗憾的亲情”,引起了电影观众的情感共鸣。该部影片的营销方在营销过程中将“母爱”“母女情”“真挚情感”作为营销的关键点,并通过“妈妈年轻时的照片”“我和妈妈的闺密照”“我宝”等各个话题成功击中了电影观众的心,并成功引起了电影观众对自己妈妈年轻时模样的回忆、对自己妈妈的歉意和忏悔等的回想,进而形成了与目标电影观众的情感共鸣。

所以说,电影项目如何通过新媒体营销,迅速、精准地吸引目标电影观众的注意力,并通过相应的话题与其产生情感共鸣,成为快速树立电影品牌与口碑的关键。唯有通过差异化的情感定位,找到与影片本身契合、与电影观众可以实现情感同频共振的关键点,电影的新媒体营销才可以真正激发起观众的观影动机。

三、社交货币:实现电影营销信息裂变传播之本

在新媒体时代,用户与用户之间的社会关系网络成为新的媒介传播渠道,用户的互动和分享成为新媒体语境下社交的动机。哈佛大学神经学研究表明,每一次分享都会让人产生愉悦的快感,而新媒体的出现则让我们拥有了更多互动与分享的平台和机会。在新媒体的网络传播时代,用户思维主导下的4I营销理论发挥着越来越大的作用,“社交货币”概念的出现则成为4I理论具象化的表述。“社交货币”较早出现于沃顿商学院教授乔纳·伯杰的《疯传》一书,他认为社交货币可以使我们获得更多来自家人与朋友等的关注与好评,由此也可以产生更多积极的评价和美好的印象。社交货币正是利用人们乐于与他人分享的特质实现了口碑传播的目的。因此,在新媒体的营销策略中,只有符合社交货币属性的内容,才容易被消费者接受,并被消费者不断地转发、分享,从而实现多层级的营销传播目的。

在电影新媒体营销的过程中,除去影片精准的情感定位引起电影消费者情感共鸣外,宣发策略还应基于社交的目的,让电影观众积极参与到自己感兴趣的营销活动的互动、评论及共享之中。综观新媒体营销成功的电影项目,其宣发策略和手段均体现出了趣味、利益、互动与个性四大原则。在这四大原则指导下,电影宣发方基于观影的社交属性及消费者乐于分享的特质,打造利于影片口碑传播的社交货币,实现影片知名度与影响力的提升与扩大,激发了观众的购票热情。

(一)基于互动与趣味构建社交化场景

新媒体平台的出现,为电影营销方与观众的实时交流与互动搭建了优质的社交化场景,新媒体视频直播便是其中之一。随着视频直播形式的流行,越来越多的电影在营销过程中采取了“直播+售票”的营销互动模式。2019年11月,电影《受益人》首次采用“直播+售票”的营销方式,该影片的主演大鹏、柳岩与电商主播薇娅共同合作直播售票。在此次的直播活动中,短短6秒钟就售出了11.6万张的优惠券。电影《受益人》直播售票营销模式的成功,使得后续众多的影片也加入此行列中,如电影《南方车站的聚会》主创联合电商主播李佳琦6秒售出了255000张电影票;电影《只有芸知道》的主创冯小刚、黄轩联合薇娅三轮售出17万张票,售票曝光量超过了3亿人次等。根据2020年灯塔报告显示,直播售票的营销模式吸引的新观影群体占到了年新增观影群体的四分之一,且在2020年票房前十的影片中,有八部影片均采取了直播售票的互动营销模式。根据清博舆情系统最新的结果显示,98.28%网友认可和接受“直播售票”的营销模式。可以说,新媒体平台视频直播形式的出现,为电影主创团队与观众搭建起了一个实时、互动沟通与交流的场景,为电影的目标观众和主创提供了一个良好的媒介互动渠道,创新了电影观众参与式、体验式的消费方式。电影新媒体直播售票营销模式除去增强了与目标观众的互动之外,还强化了电影营销的趣味性。在直播过程中,电影目标观众可以与影片主创实时对话,影片的主创亦可以满足电影目标观众的一些趣味性要求,从而增强营销互动的效果。电影《沐浴之王》主创彭昱畅、乔杉在与快手主播瑜大公子合作直播时,设立了表情包六连拍、唱情歌、送观影福利等趣味性的互动形式,而这也直接推动了此影片355万元票房的实时营收。

电影直播售票营销模式的出现,拉近了电影主创与电影目标观众的距离,增强了两者之间的互动,强化了电影营销过程的趣味性,从而也为影片带来了巨大的流量与热度。这背后的底层逻辑在于:此种营销模式以用户主导的思维为核心,注重了用户的参与式消费、体验式消费。电影目标观众在直播间,其获得的不仅是一张电影票或者优惠券,其还获得了与影片主创互动交流的体验与乐趣,而对于这些附加的体验价值,电影观众在传统营销模式中是无法获取的。因此,基于互动与趣味构建的社交化场景,为电影观众社交货币的获取提供了良好的渠道,从而强化了影片营销传播的动力,助力了影片知名度与影响力的扩大,激发了电影观众的购票热情。

(二)基于利益与个性创作互动性内容

如果说社交化场景的搭建为电影目标观众获取社交货币提供了良好的渠道,那么营销方基于利益与个性创新的一些互动内容,则给电影目标观众提供了可供其转发、分享、讨论的谈资,而这则进一步推动了影片营销信息传播的广度与深度,扩大了影片知名度与影响力。2021年春节档贺岁影片《你好,李焕英》在互动营销内容方面创新十足,比如,营销方基于贾玲妈妈年轻时的照片,发起的“记忆中妈妈年轻时候的样子”话题引起了全国网民的关注与热议。众多的网友、明星将自己妈妈年轻时的照片、自己与妈妈的合影等转发到各个社交平台,以回忆或纪念自己与妈妈相处的岁月。此话题引爆的网络热度,进一步助推了该部影片的曝光量与关注度。

互动合拍短视频是近期在新媒体社交平台较受欢迎的创作形式,用户套用平台提供的固定模板,通过上传自己的照片或者视频,合成自己专属的同款短视频并发布到自己的社交账号上。众多影片的营销方亦将此形式运用到了影片的新媒体营销之中,如抖音上有394.1万人次使用了《你好,李焕英》的魔法道具。电影《唐人街探案3》与美图秀秀、美颜相机等手机APP展开了深度的营销合作。为了增强用户的黏性、强化与用户的互动合作及价值共创,美图集团创新出了“新技术应用+全新互动玩法”的新模式。基于此,电影《唐人街探案3》与美图集团旗下的美颜相机APP展开了联合营销合作,其为用户定制了同款电影主题海报的互动AR特效。除此之外,其还推出了电影经典片段的配音与演绎、电影主演变身等新奇的互动玩法。根据美颜相机官方数据统计,《唐人街探案3》与美颜相机APP互动合拍的营销方式,使得该电影在美颜相机APP的总曝光超过8500万人次。可以说,基于用户利益与个性而创新的互动营销方式,在吸引了大量粉丝的同时,也极大地曝光了影片的上映信息,实现了影片营销传播的多级裂变,从而进一步提升了影片的口碑与票房收益。

综上所述,基于趣味、利益、互动与个性原则搭建的社交化场景、创作的互动性内容,使得新媒体平台的用户获取了其可以用于转发与分享的“谈资”,而这便是其社交货币。电影营销的信息借助用户的社交货币,潜移默化地“抢占”了各个用户的社交网络,形成了多级裂变传播。

结 语

新媒体的出现,在增加电影市场营销媒介渠道的同时,也在重塑着电影市场营销的底层逻辑。电影市场营销须因循时代与技术的发展而做出改变,其思维应由“企业主导”转向“用户主导”,这是未来发展的趋势,亦是电影市场营销从业者须重点关注的领域。新媒体改变了电影消费者在营销中的地位与身份,进而也改变了大众传播的逻辑。在新媒体时代,人人皆可成为独立的媒体与信息源,分享、互动与社交成为营销信息传播的主动力。在电影市场供大于求的今天,在信息巨量化、碎片化的当下,电影目标观众的注意力因被极大地分散而成为稀缺资源,电影目标观众的社交关系网络亦成为重要的媒介营销渠道。因此,新媒体时代,唯有差异化的情感定位和社交化的营销模式才有可能在激烈的电影市场营销竞争环境中取得一席之地,而情感共鸣与社交货币则成为电影新媒体营销取得成功的“法宝”。通过情感共鸣与社交货币,电影营销方可以迅速树立起影片的口碑和品牌,扩大影片的知名度与影响力,从而激发电影目标观众的观影动机与购票热情。时代在发展、科技在进步、观众的审美亦在提升,电影新媒体营销应当随时代不断完善、不断创新,唯有如此,才可以真正助力中国电影产业的发展与进步。