可持续发展循环农业经济的实现与发展路径

2022-05-22曹梦鑫

曹梦鑫

(河南工业贸易职业学院,郑州 451100)

0 引言

自1991年,可持续性农业和农村发展的概念第一次被提出以来,基于循环经济而衍生出的循环农业生产模式,无不是在为现阶段农业生产的飞速发展“买单”。自建国以来,我国农业飞速发展的同时,带来的是资源、能源过度消耗、农业环境过度破环,并且不科学的农业发展模式使农业经济发展愈发困难。

1 循环农业的概念

近年来,随着粮食生产不断发展,农民收入大幅度增加,农业物质技术装备条件连年攀升,中国用不到世界7%的耕地养活了世界20%的人口,依靠自己的力量稳定解决了13亿人口的粮食问题。但是随之而来的问题也日益显著,农业资源的过度开发与消耗,导致农业资源短缺,大量污染物排放造成了生态破坏,农业可持续发展面临严重的挑战,如我国化肥施用量全球第一、农药生产和使用全球第一。化肥用量达到318 kg·hm-2,化肥当季利用率只有35%左右,普遍低于发达国家50%的水平;每年农药使用量大约30万t,利用率只有35%左右;每年农膜使用量大约260万t,每年约有50万t地膜残留于土壤中,残留率达40%;20%的农作物秸秆、40%的畜禽粪污还没有得到资源化利用,这些都限制了我国农业可持续发展与经济增长。

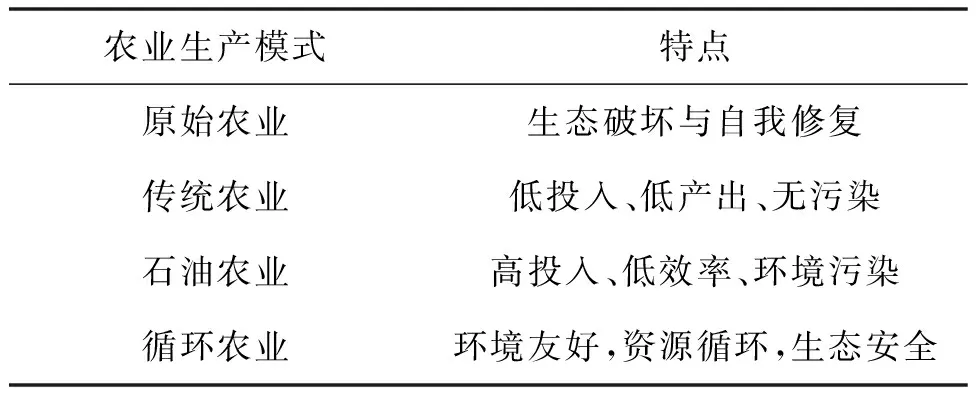

我国农业经历了由原始农业到传统农业,再到目前的石油农业。循环农业是近年来广受关注的一种农业生产模式,该模式是以循环经济为主要核心内容,结合生态农业、绿色农业等,将农业资源进行循环利用进而推动整个农业产业链的可持续发展,是发展可持续性农业经济和环境的必由之路,不同农业生产模式主要特点如表1所示。

表1 不同农业生产时期主要特点

循环农业是对传统农业中粗放、单一化生产的否定,是对生产与消费过程中的循环环节中实现物质资源再利用、再循环的总称。循环农业与传统农业发展模式的主要区别是传统农业基于单向发展的线性农业生产经济,即农产品依赖资源的高强度开采与消耗进行生产,为追求高产、高量的结果不断加强对资源的消耗与环境的破坏。而循环农业生产过程中原材料与资源的消耗较低,并且资源在不同环节之间进行不断的循环,使整个生产过程变成多个闭环,从而实现资源消耗、污染程度的降低,生产效率、循环效率的提升。正因为其模式的特殊性,经济活动对自然的不利影响会尽可能减少。

循环农业其独特的特点是资源的节约和循环利用,这使中国经济增长方式由粗放型向集约型转变成为必然选择。

2 我国发展循环农业可持续农业经济的方式

我国作为人口大国仅以全球不到7%的耕地支持着超过世界20%的人口生活,并且人口还在与日俱增。近年来在粮食增产方面取得的成就是以高昂的自然资源和环境代价实现的。

目前,可持续农业发展的概念和原则已纳入并体现在国家可持续发展战略(如《中国21世纪议程》)中。近年来,我国农业发展一直按照粮食安全、自然资源保护为目标,并且这一理念逐渐被社会所接受。这也是现阶段我国社会环境与群众的迫切需要。

循环农业的可持续性主要包括生产模式、生态模式、经济模式与社会形势的可持续性,由于农业的主要功能是为人类提供粮食,因此可持续农业发展的首要目标是为今世后代确保足够的粮食供给。近年来由于人民对生活水平要求的提升,群众对食品种类、安全、数量的需求日益增长。增加农业生产的潜力主要受到水和耕地极度短缺的制约,资源消耗、低生产力、低效的农业政策和管理制度及土壤退化均为不利因素。因此,目前中国农业可持续发展的最大问题是农业生产能否确保中国未来的粮食安全。

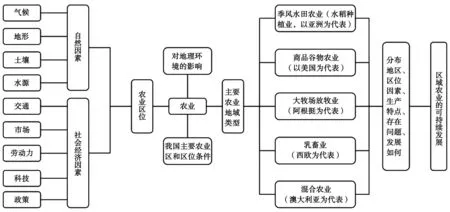

2.1 因地制宜的循环农业发展

通过展现所在区域的区域特色,针对性地制定因地制宜的循环农业发展战略,根据当地的气候、市场条件、劳动力资源及特色作物等建立农业生产模式(图1)。从生产模式出发,比如藕、荸荠等产物,盛产于华南地区,借助当地特色农产物生成的“藕鲤沼”结合的循环农业生产体系可实现对当地气候的适应。从而实现其社会价值、经济价值。并且这种方式可以建立在原有生产模式的基础上,大大缩减了前期的经济成本与时间成本。

图1 因地制宜发展区域可持续农业经济示意图

2.2 农业生产中内部物质中的循环方式

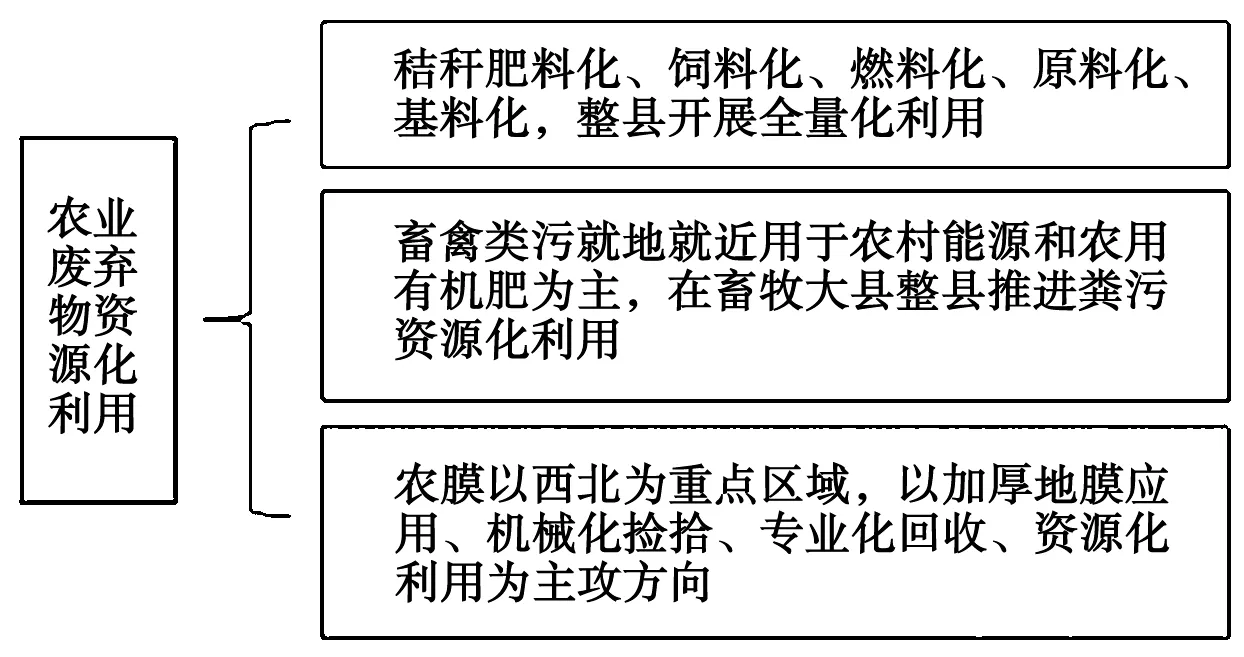

农业产业内部物质层面的相互交换和利益,最大限度地减少排放浪费,如种植业和养殖业的许多典型模型。在各级农业工业之间交换废物,使废物能够用作资源,如在稻田养鱼,这为鱼类提供了更好的生活环境。鱼类以杂草、昆虫及其粪便为食,减少了水稻中化学肥料和杀虫剂的使用,控制了农业污染源,保护了生态环境,提高了农产品消费过程中和消费后物质和能量循环的经济效率水平。目前,农业废弃物资源化利用主要有秸秆资源化利用、畜禽粪污资源化利用和农膜资源化利用等,常见的利用方式如图2所示。秸秆是一种宝贵的可再生资源,目前将秸秆机械还田或制备相关畜禽饲料,实施秸秆气化,集中供气、供电和秸秆固化成型燃料供热等技术;在农膜覆盖量大、残膜问题突出的地区,应该加快推广使用加厚地膜和可降解农膜,建设废旧地膜回收网点和再利用加工厂,建设一批农田残膜回收与再利用示范县,在农药使用量大的地区,建设一批农药包装废弃物回收站和无害化处理站,建立农药包装废弃物处置和危害管理平台。

图2 常见的农业废弃物综合利用方式

现阶段,关于农业废弃物的再处理多采用生物处理的方式。比如近年来将厨余垃圾、农业废弃物混合堆肥处理,在堆肥过程中填入活性剂进行热解处理,进而将其分解为有机肥,从而再次利用,实现循环。而近年来新型的生物处理方式,采用面包虫、黑水虻等无害虫类的幼虫进行有机物分解,再将成虫进行打碎后处理成有机肥,从而形成闭环形式。

又如在农业生产中,伴随着粮食的生产随之而来的是农作物秸秆的产生,这些农业废弃物内含有多种营养素与纤维素。随着人们对农作物秸秆的不断研究,也出现了相应的解决方法。例如,秸秆还田、秸秆资源化利用,发酵为有机肥、压缩成纸张或木质燃料等。从而实现在农业生产中物质间的内部循环。以秸秆还田为例,通过将收获后的农作物秸秆铺放至田间,通过自然腐解或者人工添加无公害腐解催化剂等方式,实现农作物秸秆还田。一是可以大大减少化肥等外界添加物的使用,二是减轻了秸秆焚烧对环境的影响。通过一种物质循环的方式减少了对大气的污染与秸秆物质的浪费,从而实现可持续性发展的循环农业。

各个产业链之间的各部门在循环农业生产中也是相互依存、关系紧密的存在,通过对庞大的产业链进行拆分、重组,将相似性高的部门进行整合,从产业上入手形成更加完整可靠的循环经济农业网络,进而实现农业资源最佳配置与循环率的提升[5]。

2.3 循环农业可持续生产模式

中国的循环农业可持续生产模式主要以种养模式为开端,目的是实现农产品无公害、绿色、有机生产,结合现阶段的现代科学技术、工程技术、生态学原理和经济原理对整体模式进行优化处理。例如现阶段大火的“稻虾”“稻蟹”“藕鳅”等循环农业种养结合模式,在生产过程中杜绝一切农药化肥的使用,通过养殖物的排泄物及有机肥对环境进行能量补给。采用这种手段实现高产、生态循环进而实现优质农业、农产品的优产从而提高人民生活质量。

以“稻虾”循环农业种养模式为例,稻田插秧后在水田中进行淡水虾的养殖,该模式可以在生产过程中减少农药化肥对环境的破坏,并且有研究表明在经过长期该模式生产后,土壤环境得到大幅度改善,土壤微生物及农田生物多样性得以恢复,建立了一种健康的农业生态循环体系,在亩产量经济得到提升的情况下,削减了农药化肥的用量,并且由于增加养殖物,进而增加了增收手段。提高了农户年收入。在该模式下由于水产物的出现,会进食稻田中腐烂的下层植被,从而降低了水稻的病虫害风险。该模式形成了能量的闭环,与循环经济理念相一致,是近年来优秀的推广案例。

2.4 以社会为导向的循环经济

现阶段,在我国某些地区,已经形成了完善的配套农业生产、加工及运输的生产循环系统。随着人们对循环农业、循环经济的重视,科学技术、工程技术的发展,循环产业的发展基本实现了某区域范围内的闭环生产。目前,我国在政策上应加大力度宣传教育,倡导生态价值观。由于我国循环农业发展时间尚短,应加大政策扶持,坚定不移的建立可持续性循环农业生产模式,因地制宜的建立相关试验基地从而向社会与群众提交一份满意的答卷。

3 结论

我国是一个农业生产大国,但是农业生产水平较低,为了农业生产的可持续发展与生态环境友好,推动农业经济可持续增长,应优化农业生产结构,提升农业生产效率,进一步提高我国农业经济可持续发展与生产质量。但是在实际生产中,我国农业经济仍然存在生产规模小、生态环境破坏严重、农业经济生产信息化发展效率不足,农民综合素质不高,缺乏对先进技术的认识等问题,制约了可持续农业的发展。本文以农业可持续性发展为基础,浅谈以循环经济为核心的可持续性循环农业的实现方式与发展路径。目前,我国农业发展面临新机遇、新挑战,所以发展循环农业是大势所趋,在传统农业的基础上不断改进生产模式以及相关产业发展,进而推动我国农业向可持续性发展。