赵灿熙

2022-05-22荆淮侨

荆淮侨

上世纪90年代,中国科研人员发现另一种中药——芜荑,其中的成分亳菊具有良好的抗疟作用。鉴于目前恶性疟疾产生了普遍的抗药性,该发现有望成为疟疾治疗的补充。

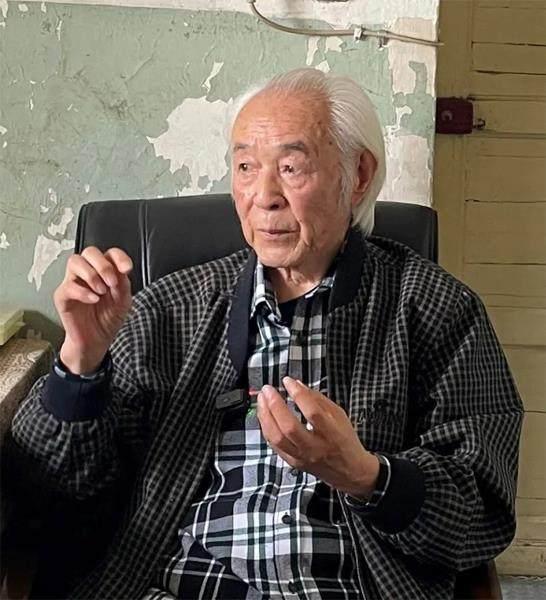

去年底,这一研究的发现者,92岁高龄的感染科专家、华中科技大学同济医学院教授赵灿熙获得俄罗斯国家工程院2021年度金质奖章,表彰其在中医治疗热带病研究领域取得的突出成绩。受疫情影响,直到今年4月,趙灿熙才辗转收到这份荣誉。

从消化道疾病的内科医生成长为一名中医治疗热带病的研究专家,赵灿熙60多年来走出了一条不寻常的研究道路。

1951年,赵灿熙考入上海同济大学医学院,1956年毕业留校在附属同济医院工作,之后成为一位消化道疾病专业的内科医生。上世纪70年代,为响应国家“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的号召,赵灿熙主动加入了农村巡回医疗队,前往大别山区的湖北省罗田县开展巡回医疗。

“在那个医疗资源十分匮乏的年代,‘一把草、一根针’就是工作的基础。”作为医疗队队长,赵灿熙明白,想要做好这份工作,除了要把此前所学带下乡,更要学习民间的治病方法。

那时条件很艰苦,赵灿熙就用草棍自制标本夹,将收集到的中草药用草棍固定住,再用毛笔描摹出每一种草药的样子。他积攒了600多种中草药的素描样本,同时还收集了一些民间治疗疑难杂症的单方。

1980年,赵灿熙留学德国图宾根大学热带医学研究所从事热带病相关研究。当时,血吸虫病在中国农村特别是湖北地区,仍是一种司空见惯的疾病。在出国前,赵灿熙就决定把中药治疗血吸虫病作为自己的研究方向。

“中医所提到的‘虫病’并不等同于西医中的寄生虫病。”赵灿熙回忆,当时可借鉴的资料极少,所以只能通过翻阅典籍。查询了许多传统医药治疗虫病的药方后,最终他携带26种中药,在异国他乡开始了中国传统医学的研究。

留学期间赵灿熙经常穿梭于热带病研究所、生理生化研究所和药物研究所,因此,也被同事们戏称为“公交车上的研究员”。幸运的是,他的研究很快就有了发现:传统中药——苦楝根皮有抑制血吸虫发育的作用。

“这一结果让我的导师对中药产生了兴趣。”赵灿熙说,但考虑到瑞士已生产广谱治疗寄生虫的新药,且疗效好副作用小,导师建议他转为恶性疟疾的研究。

彼时,恶性疟疾已经产生严重的抗药性,研发新药十分迫切。如果能发现具有抗疟作用的中药,其临床价值将是巨大的。在导师指导下,赵灿熙将国内带来的26种中药进行提取,并对疟疾、睡眠病和血吸虫病的动物模型进行实验研究。

这其中,赵灿熙最关注常山的疗效。“中医典籍曾记载,常山具有抗疟作用。早在上世纪30年代,已有药学家从常山中分离出3种具有抗疟作用的生物碱,但因为服用常山后会呕吐,因此并未进入临床。”赵灿熙介绍。

在前人工作的基础上,赵灿熙决定另辟蹊径,以虫血症、疟原虫总数、红细胞及原虫各自的酶谱变化为标准,判断常山的疗效。结果显示,常山乙醇提取物对于抗氯喹株及氯喹敏感株疟原虫、红细胞内期疟原虫及组织培养的恶性疟原虫均有良好效果,值得进一步研究。

在随后人工培养的恶性疟疾病原体的治疗研究中,赵灿熙发现,当常山提取物浓度为每毫升3毫克和333毫微克时,分别于第二天和第五天可将培养基中的疟原虫全部消灭。他又将常山乙醇提取物与抗呕吐药物合用,在对实验动物家鸽的观察中发现,这样可以明显减轻或完全消除呕吐副作用。

由于采取了与过去不同的观察方法,从不同角度验证了常山的抗疟作用,也给常山的临床应用带来了新可能。“国外研究人员曾在几千种药物中寻找疟疾新药,最终都没有成功。”图宾根大学疟疾研究室主任荣克评价,赵灿熙却在短时间内从中药中找到了答案,是一个了不起的创举。

验证前人的研究,只是一次“牛刀小试”。在开展常山研究的同时,赵灿熙在小白鼠身上开展了26种中药抗疟的动物实验,希望找出一种新的治疗方法。然而实验观察结果却迟迟没有好消息。

就在他以为要以失败告终时,中药芜荑的数据带来了转机,治疗组仅看到稀稀疏疏的个别拥有疟原虫感染的红细胞,而对照组感染率高达30%。

这是全球首次发现芜荑具有抗疟功能,并且对照组在重复实验中也证实了上述发现。在进一步的动物观察中,芜荑乙醇提取物对于抗氯喹株及氯喹敏感株疟原虫、红细胞内期疟原虫及恶性疟原虫都有良好效果。

92岁的赵灿熙教授。 图片|新浪

兴奋之余,这一结果也引发了赵灿熙更多的思考:芜荑由大果榆及菊花加工而成,其抗疟作用到底来自哪一种中药?

此时,赵灿熙在德国的学习已经结束。好在同济医院成立了热带病研究所,赵灿熙在回国后,针对这一问题持续展开研究。进一步的动物研究证实,大果榆及其同属植物榔榆均无抗疟功能。赵灿熙研究的重点随后指向了菊花。

但究竟是哪一种菊花?

中药研究的一个困难之处在于要做中药鉴定。赵灿熙解释,在中医处方中,马兜铃在武汉用的是马兜铃植物的果实——马兜铃,在南方一些地区则使用百合果实,而在四川用的是贝母果实。因此,常出现此“马兜铃”非彼“马兜铃”的情况。

在中国有3000多年栽培历史的“菊”同样如此。为此,赵灿熙开始收集不同品类的菊花,每得到一种菊花样本,赵灿熙就到实验室做对比实验。最终,一种来自安徽的菊花表现出与芜荑相同的抗疟功能,该成果经湖北中医学院中药鉴定研究室鉴定为“亳菊”。

至此,从赵灿熙最初发现芜荑具有抗疟功能,到1995年确定其抗疟功能源自亳菊,并正式发表相关研究成果,时间过去了整整15年。这一历程中,赵灿熙也从一名“纯粹的西医”成为被国际认可的中医药研究大家。

◎ 来源|中国科学报