前列腺病变周围区域的MRI影像组学特征对前列腺癌的价值

2022-05-22王利利和茵王鑫雅

王利利 和茵 王鑫雅

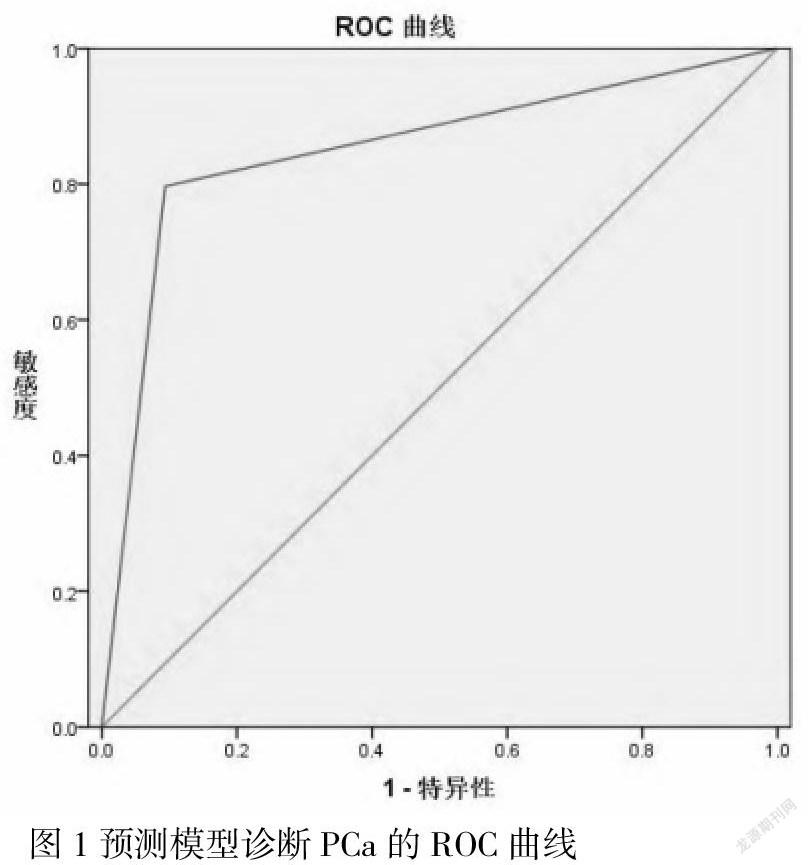

摘要:目的探讨前列腺病变周围区域的磁共振成像(MRI)影像组学特征诊断前列腺癌(PCa)的价值。方法收集2017年8月至2020年8月于本院接受MRI检查且病理证实为PCa的64例患者的病历资料。在T2加权成像(T2WI)、表观弥散系数(ADC)及动态增强序列(DCE)图像上勾画病变周围区域,将MRI影像组学特征从中摘录提取出来,构建最小绝对值收敛和选择算子(LASSO)回归预测模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线评估分析预测模型诊断PCa的价值。结果预测模型诊断PCa的曲线下面积(AUC)、95%CI、敏感度、特异度及准确度分别为0.852、0.788~0.915、79.69%、90.63%、87.50%。结论MRI在前列腺癌与前列腺癌诊断鉴别方面有重要应用价值,通过多种诊断模式的联合可提高诊断效能,为前列腺癌的早期治疗提供依据。

关键词:前列腺病变周围区域;MRI影像组学特征;前列腺癌;价值

引言

前列腺癌是男性常见的恶性肿瘤之一,不完全统计显示其发病率约为100/10万。前列腺癌容易发生骨转移,引起骨痛、病理性骨折等,严重危害患者身心健康。前列腺增生也是一种发病率较高的前列腺疾病,其绝大多数为良性,且随着年龄增加发病率不断提高。根据目前研究分析,早期前列腺癌容易误诊为前列腺增生,延误病情,影响患者预后。MRI是目前应用广泛的一种影像学检查方法,其存在多种参数成像模式,能够为前列腺疾病的诊断与鉴别提供依据。本文结合我院收治的前列腺增生与前列腺癌患者,对其前列腺病变周围区域的MRI影像组学特征对前列腺癌的价值回顾分析如下。

1资料与方法

1.1一般资料

此次研究收集2017年8月至2020年8月于本院接受MRI检查且经病理证实的64例PCa患者,年龄平均(70.74±8.03)岁。

纳入标准:①病理资料、影像学资料等完整;②检查前未接受治疗;③患者及家属知晓并同意参与此次研究。

排除标准:①病理资料、影像学资料等不完整;②无法勾画病变周围区域;③图像有运动伪影。此次研究已经医院伦理委员会批准。

1.2方法

全部患者均接受MRI多序列扫描,在检查前告知患者无需憋尿,应用腹部8通道相控阵线圈实施扫描。首先为患者实施常规扫描,序列包括T1WI以及T2WI,扫描方位包括轴位、冠状位以及矢状位,对盆腔横断面开展扫描,对是否出现盆腔转移进行观察,T2WI序列的参数设定为:TE设置为98ms,TR设置为3420ms,层厚控制为5mm,层间距控制为1mm,FOV为24mm×24mm,对轴位、冠状位以及矢状位图像进行采集;然后开展DWI扫描,实施2次激发平面回波成像,开展轴位与矢状位扫描,扫描参数设定为:TE设置为84ms,TR设置为3200ms,层厚控制为3mm,层间距控制为0.3mm,矩阵为256×256,FOV为400mm×400mm,在b=50s/mm2与800s/mm2时开展扫描;最后开展DCE扫描,扫描序列为LAVA,扫描参数设定为:TE设置为4.76ms,TR设置为145ms,层厚控制为5mm,层间距控制为2.5mm,矩阵为64×256,回波链长度为1,FOV为300mm×300mm,扫描时间控制为12s。在开展增强扫描时,通过患者的肘正中静脉,采用0.1mg/kg钆布醇注射液进行推注,推注完成后立体实施动态增强扫描,每隔5s开展1次重复扫描,共实施7次扫描。扫描完成后将图像上传至后处理工作站,对病灶进行观察,同时观察病灶周围情况以及是否出现淋巴结转移。在DWI与DCE模式获取的影像撒花姑娘,在病灶区对感兴趣区进行勾画,获取对应的ADC值与时间-信号强度曲线(TIC),若曲线呈现为缓慢上升的趋势,则为Ⅰ型;若曲线呈现为平台型,则为Ⅱ型;若曲线呈现为快速降低的趋势,则为Ⅲ型。并且将获取的数据通过软件,获取感兴趣区转运常数(Ktrans)、速率常数(Kep)、血管外细胞外间隙体积百分数(Ve)等参数,并对不同ROI区的ADC值进行记录,以平均值为最终ADC值。

1.3统计学方法

采用SPSS21.0对研究对象采集的数据进行分析处理,计量数据采用(±s)表示;计数资料采用%表示,使用χ2对数据进行校检;P>0.05为差异无统计学意义。

2结果

预测模型诊断PCa的曲线下面积(AUC)、95%CI、敏感度、特异度及准确度分别为0.852、0.788~0.915、79.69%、90.63%、87.50%。见图1。

3讨论

前列腺癌、前列腺增生均为中老年男性中的常见疾病,前列腺癌早期症状不明显,部分患者虽然有症状,但是症状表现与前列腺增生相似,使得部分前列腺癌误诊为前列腺增生,不利于患者的尽早治疗。前列腺癌诊断方面可选择的方法较多,比如直肠指诊、直肠超声诊断、肿瘤标志物筛查等,不过总体诊断特异性、灵敏度、准确率一般。影像学技术的不断发展使得更多影像学检查方法在前列腺疾病诊断方面逐渐得到应用。核磁共振检查方法在实际应用期间不仅可以多平面成像检查,而且有多种检查参数可供选择,此外,核磁共振在软组织检查方面有较高的分辨率,这些均为前列腺疾病的病变位置、形态、定性分析提供了依据。前列腺癌与前列腺增生在应用MRI检查期间,根据不同参数存在的差异性特点可作为两者鉴别诊断的依据,综合各项检查与影像学资料表现更好地做出诊断。

根据结果数据分析,前列腺癌患者ADC值小于前列腺增生,水分子弥散运动特性是DWI成像技术的基础,前列腺癌、前列腺增生细胞组织在形态、排列等方面有所不同,成像中对水分子扩散活动产生的影响也不同,相对而言,前列腺癌的癌细胞较多,组织致密程度高,水分子扩散运动能力下降,即ADC值较小。DCE检查中,前列腺癌的峰值、SSmax大于前列腺增生,而达峰时间小于前列腺增生,这种动态检查过程中的不同变化也可作为鉴别诊断前列腺癌与前列腺增生的参考。

本次研究为回顾性研究,加之所取样本较少,故而仍具有不足之处,需在之后寻求大样本量进行前瞻性研究,完善研究结论;本次研究选用手动勾画病变周围区域方式,弊端在于效率低下、受个人经验影响较大,不利于数据整合处理;加之研究中针对数据处理缺乏独立验证,可能会一定程度影响研究结果,未来需以多中心研究方式完善研究结果。

结束语

综上所述,MRI在前列腺癌与前列腺增生诊断鉴别方面有重要应用价值,通过多种诊断模式的联合可提高诊断效能,为前列腺癌的早期治疗提供依据

参考文献:

[1]樊页川,顾国华,罗庆妮.前列腺病变周围区域的MRI影像组学特征对前列腺癌的价值[J].浙江创伤外科,2020,27(01):163-164.

[2]邢朋毅.磁共振影像组学与数据分析在前列腺癌检测、风险分层与神经侵袭中的应用研究[D].中國人民解放军海军军医大学,2020.000051.

[3]张涵,毛宁,黄程,王培源,李祥林.基于前列腺病变周围区域的MRI影像组学特征对临床显著性前列腺癌的诊断价值[J].临床放射学杂志,2020,40(02):377-381.

[4]张涵,毛宁,谢海柱,李天平,骆训容,李祥林.病变周围区域与病变内部区域的MRI影像组学特征对临床显著性前列腺癌的诊断价值[J].滨州医学院学报,2020,44(01):57-60+68.

[5]齐亚飞.基于多参数磁共振的影像组学在前列腺癌诊断中的应用价值探究[D].北京协和医学院,2020.0.27648

课题项目:

项目:邢台市市级科技计划项目;

名称:前列腺癌影像诊断及射频消融治疗在临床中的分析研究

编号:2020ZC206