抗菌药物使用者药物不良反应发生特点与不合理使用相关性分析

2022-05-21陈志磊

刘 娜,陈志磊

(中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院,河南 450000)

感染性疾病多是由细菌、病毒微生物导致,在临床各个科室内均有分布,而抗菌药物是治疗感染的主要药物[1-2]。现阶段,临床上常用的抗菌药物有喹诺酮类、β-内酰胺类、林可霉素类等药物,近年随着抗菌药物在临床的广泛使用,促使药物滥用与不合理使用现象亦随之上升[3-4]。此类情况,不仅使得细菌耐药情况愈加严峻,同时还显著地降低药物的治疗效果,且还会在一定程度上增加不良反应发生风险,给其身心健康构成较多威胁,甚至诱发药害事件的发生,从而给医院带来较多负面影响[5]。因此,研究分析抗菌药物不合理使用与药物引发不良反应发生的相关性,对于保障抗菌药物的临床用药安全,减少药物不良反应发生,保障患者治疗质量,促进卫生事业的健康发展具有重要意义。基于此,本研究以2020年5月—2021年5月于本院行抗菌药物治疗的135例患者为研究对象,分析由抗菌药物诱发的各类不良反应发生特点、不合理使用情况,以及两者间的相关性,旨在为临床抗菌药物的合理应用提供可靠参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年5月—2021年5月于本院行抗菌药物治疗的135例患者为研究对象。纳入标准:①均在本院接受治疗;②所有患者的临床相关资料完整;③所有患者具有较高的依从性。排除标准:①意识障碍,难以进行正常沟通者;②存有神经疾病患者;③患者的机体凝血系统紊乱者;④合并重要脏器功能不全者;⑤存有酒精、药物依赖史者;⑥存在严重的脑器质性疾病者;⑦合并免疫系统病症者;⑧存有恶性肿瘤者;⑨胸肌筋膜受累者。所有患者中男87例,女48例;年龄29~75岁,平均年龄(53.68±3.74)岁;文化程度:63例小学及以下,40例中学,32例本科及以上;治疗时间5~24 d,平均时间(16.39±2.48)d;科室:34例妇产科,41例普外科,30例心胸外科,16例消化内科,14疗泌尿外科;体质量指数19~28 kg/m2,平均体质量指数(24.28±1.16)kg/m2。

1.2 方法 收集所有患者使用的抗菌药物种类、药物不良反应累及部位与药物使用方式等一般资料。抗菌药物使用原则:抗菌药物在临床的运用需遵循是否符合使用指征、给药途径、剂量、种类是否合理,杜绝抗菌药物的滥用,以降低不良反应发生率为基本准则,确保药物的最佳治疗效果。

1.3 观察指标 ①抗菌药物诱发的不良反应发生特点。②药物不良反应累及部位。③抗菌药物诱发的不良反应具体表现。④抗菌药物不合理使用表现形式。⑤抗菌药物不良反应的发生特点与不合理使用的相关性分析。

1.4 统计学分析 选用SPSS 20.0分析数据,计数资料以%表达,采用χ2检验;应用Person相关性分析法对抗菌药物使用者药物不良反应的发生特点与不合理使用的相关性进行分析;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 抗菌药物诱发的不良反应发生特点 135例行抗菌药物治疗患者,共有79例发生不良反应,发生率为58.52%(79/135),其中以喹诺酮类药物诱发的不良反应最为常见,共36例,占比45.57%(36/79),其次为β-内酰胺类药物,共20例,占比25.32%(20/79)。见表1。

表1 抗菌药物诱发的不良反应发生特点

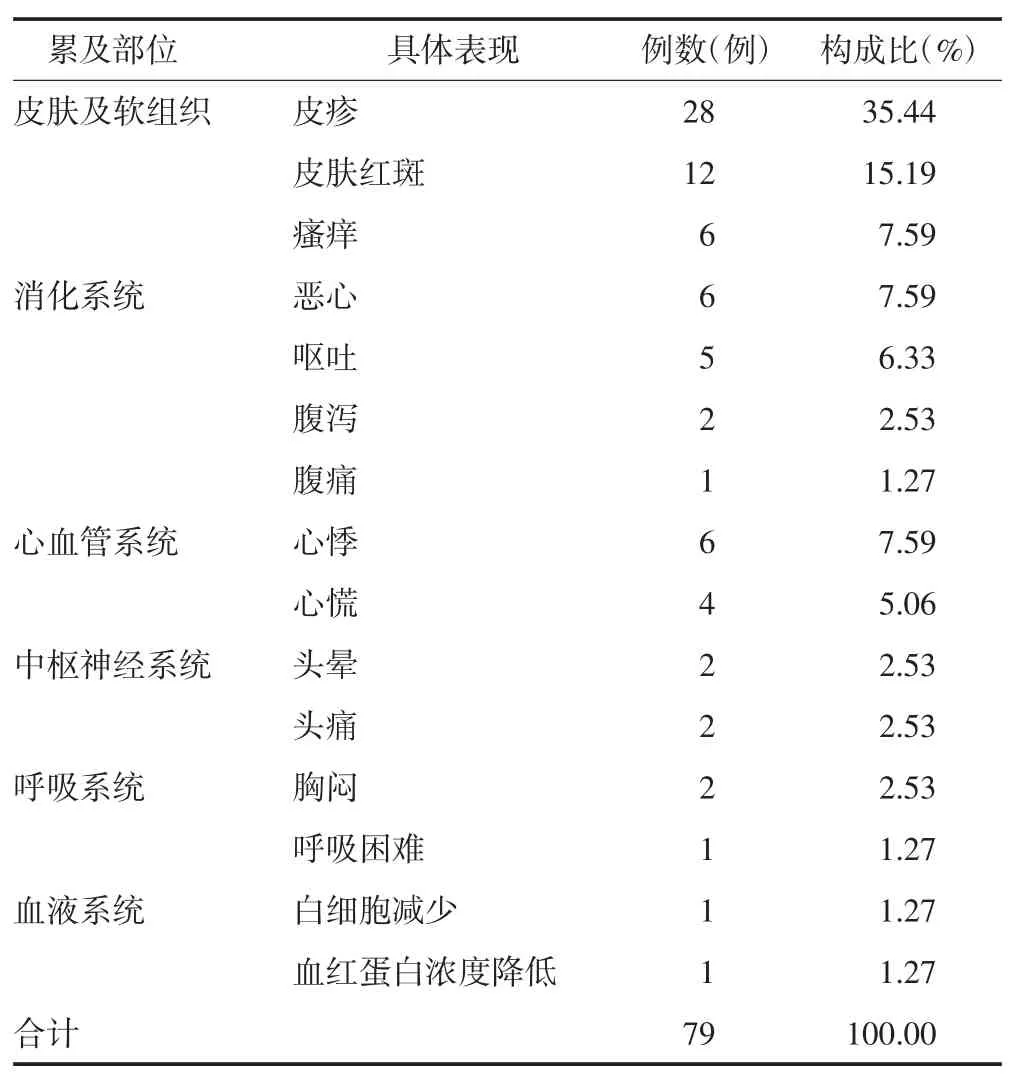

2.2 抗菌药物诱发的不良反应累及部位 不良反应的累及部位主要为皮肤及软组织,占比为58.23%(46/79),其次为消化系统,占比为17.72%(14/79),再次为心血管系统,占比为12.66%(10/79)。见表2。

表2 抗菌药物诱发的不良反应累及部位

2.3 抗菌药物不合理使用表现形式 抗生素不合理使用形式主要包括疗程过长、滴速过快、药物浓度过高、剂量过大4个层面,其中疗程过长占比30.38(24/79),滴速过快占比25.32(20/79),药物浓度过高占比17.72(14/79),剂量过大占比12.66(10/79)。见表3。

表3 抗菌药物不合理使用表现形式

2.4 抗菌药物诱发的不良反应具体表现 79例不良反应中,以皮疹最为多见,共28例,占比35.44%(28/79),其次为皮肤红斑,共12例,占比15.19%(12/79),再次为瘙痒、恶心、心悸,均为6例,占比7.59%(6/79)。见表4。

表4 抗菌药物诱发的不良反应具体表现

2.5 抗菌药物不良反应的发生特点与不合理使用的相关性分析 抗菌药物不合理使用时的疗程过长、滴速过快、药物浓度过高、剂量过大均与药物不良反应的发生具有相关性(P<0.05)。见表5。

表5 抗菌药物不良反应的发生特点与不合理使用的相关性分析

3 讨论

抗菌药物对病原微生物具有较强的抑制与杀灭作用,是预防和治疗感染性病症的重要药物,因其具备强效的抗感染功效,现已在临床广泛使用[6-7]。近年,随着环境污染等因素的影响,导致感染性疾病的发生率持续上涨,从而造成抗菌药物的使用频率亦随之上升[8-9]。然而药物均具有两面性,但抗菌药物的不合理使用会诱发机体微生态紊乱、真菌感染、多重耐药菌株等发生,不仅降低药物功效,还会增加患者痛苦[10-11]。因此,研究抗菌药物不合理使用与药物不良反应发生的相关性,对指导临床合理用药尤为重要。

本研究结果显示,135例行抗菌药物治疗患者不良反应发生率为58.52%(79/135),其中以喹诺酮类药物诱发的不良反应最为常见,占比45.57%(36/79),其次为β-内酰胺类药物,占比25.32%(20/79),提示喹诺酮类药物与β-内酰胺类药物易诱发不良反应。其原因为喹诺酮类药物具有较广的抗菌谱,且毒性低,抗菌效果较为显著,故在临床广泛使用[12]。而β-内酰胺类药物杀菌活性强,抗菌谱与适应症较广,在临床亦使用较为广泛。此种情况导致了两种药物成为诱发不良反应的主要抗菌药物。而喹诺酮类药物不适用于机体功能较弱的儿童与老人,且静脉滴注给药时亦会引发不良反应,故临床在运用时需予以积极的重视。本研究结果显示,不良反应的累及部位主要为皮肤及软组织,占比为58.23%(46/79),其次为消化系统,占比为17.72%(14/79),再次为心血管系统,占比为12.66%(10/79);79例不良反应中,以皮疹最为多见,共28例,占比35.44%(28/79),其次为皮肤红斑,共12例,占比15.19%(12/79),再次为瘙痒、恶心、心悸,均为6例,占比7.59%(6/79),由此提示皮肤及软组织、消化系统是药物不良反应主要累及部位,且多表现为皮疹、皮肤红斑、瘙痒、恶心等症状。主要在于皮肤及软组织、消化系统临床表现较为典型,易于察觉,而对于肝脏、肾脏、血液等部位的损害具有一定的隐匿性,临床不易发觉。因此,临床需密切监测患者的临床表现,加强对肝、肾功能及其他药物不良反应的监测,及时发现不良反应发生情况,予以相应的处理,从而提高用药安全性[13-14]。本研究结果还显示,抗菌药物物不合理使用形式主要包括疗程过长、滴速过快、药物浓度过高、剂量过大4个层面,且均与药物不良反应的发生具有相关性。临床在应用药物时需对药物的给药时间、输注速度、浓度、剂量进行仔细评估,并严格按抗菌药物的使用原则进行药物的应用,以此减少药物不良反应。同时,在临床药物使用期间,临床医师还需及时与患者构建有效沟通,促使医师与患者保持密切联系,对医嘱质量进行严格的审核与控制,以此预防不合理用药,最大程度地减少不良反应的发生[15]。此外,还需注意的是,本研究还存在纳入样本量较少等不足,可能会对试验结果的精准性构成一定程度的影响。因此,后续临床还需继续完善试验设计,不断地扩大样本量,以此进行更深层次的研究,更深入地了解抗生素诱发不良反应的发生特点与不合理使用的相关性,旨在为临床抗菌药物的合理应用提供参考。

综上所述,抗菌药物治疗不良反应的发生与药物的不合理使用密切相关,临床需严格规范药物的应用程序,以提高抗生素使用安全性及规范性,从而最大程度地减少不良反应的发生,确保患者的身心健康。