基于“环境转换理论”的小城镇移民安置模式分析

2022-05-21QiuZhi华HuaYi王WangYue王WangZhu

裘 知 | Qiu Zhi华 懿 | Hua Yi王 玥 | Wang Yue王 竹 | Wang Zhu

1 研究背景

在新型城镇化背景下,针对因工程建设、生态开发等有组织的农村移民整体搬迁,以长三角为代表的经济发达地区,主要采用多产结合的产业安置,以及利用小城镇土地库存、插入式建设的住房安置[1-2]。移民安置区提供基本生活功能,是典型城镇社区,以下简称“安置区”。移民安置区作为移民搬迁后生产生活的物质载体,由于自上而下的政府规划发生了环境转换问题,在移民自下而上的“违法违规”行为作用下又发生了环境的二次转换,导致城镇社区管控与移民自发行为的循环发生,引发社会矛盾,对安置区的和谐稳定和美好人居造成威胁。本文通过厘清小城镇移民安置区环境转换的发生特征,为未来移民安置区规划建设提供理论基础。

2 环境转换理论

环境转换理论的提出基于现代社会中人的发展被分为学习、工作、退休等阶段而不断面临危机性转换的背景,Wapner将其概括为“人与环境系统急剧崩溃”的危机性转换[3-4],之后学界将危机性转换应用在了人类面临的其他危机性时刻,如对地震的灾后适应等,并将其概括为环境转换[5-6]。环境转换理论在规划建筑领域的应用源于日本对灾后重建的研究,认为灾后生活环境的转换给搬迁者,尤其是年老者、残障者等弱势群体,带来了包括社会接触减少、生存价值丧失、生活圈不连续等多种风险[7-8]。我国对于环境转换理论的应用除灾后重建外又进一步扩展至城镇化背景下的小城镇建设、农民动迁安置、乡村聚落转型等领域,为理解城乡环境变迁与人的适应的相互关系提供了更为丰富的研究视角[9-11]。

在环境行为学的认知框架下,环境转换理论融合了相互渗透论的观点,认为人与环境是一个相互渗透的系统。这种渗透一方面通过环境要素使人被动地做出改变,另一方面作为“环境中的人”通过探索环境信息,构筑关于环境的结构化认知,进而以认知下的行为对环境进行影响。在时间的作用下,人与环境的相互渗透会形成基于形式(空间、物体、状态等)、关系(制度、组织、规则、习惯、礼仪等)和意义(语言、认知、心理、意识等)的特定的社会文化特征[12]。然而,环境转换破坏了原来安定的人与环境系统,既定的社会文化特征随之消失。在寻求新的人与环境系统平衡的过程中,需要重新建构形式、关系和意义的各个方面,以形成新的社会文化特征[12]。

自上而下规划管理强行转换了安置区的物质空间环境,而移民自下而上的行为则传承了传统的社会文化特征,导致安置区空间发生二次转换。多项研究证明在移民安置区的规划与建设中仅考虑物质空间环境而不考虑移民社会文化特征将导致安置区规划建设的错位[13-14]。本研究拟从自上而下规划管理作用下的环境转换和自下而上移民认知作用下的环境二次转换两个阶段,通过在物质空间与社会文化两个维度的比较分析,构建小城镇移民安置区环境转换的认知框架,探明安置区环境转换的发生特征。

3 自上而下规划管控作用下的环境转换

3.1 物质空间:产居结合—单一居住

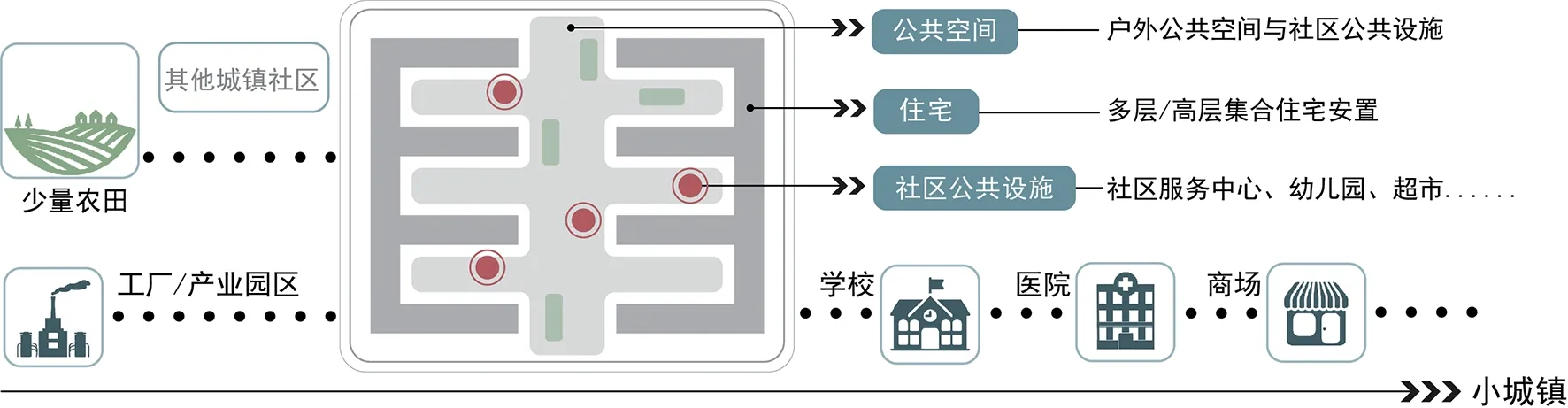

移民搬迁前的居住环境为传统村庄聚落。在功能上,聚落作为村民主要的生活空间,对于农业生产功能也有积极回应,聚落内生产生活空间呈现高度融合。例如,村中的晒场,既是粮食晾晒的生产空间,也是年节集会、露天电影播放等生活活动空间。而村民住宅,既是基本生活的容器,也可以作为作坊、小卖铺等生产空间为村民个体提供经济保障(图 1)。

图1 移民搬迁前的乡村聚落生产生活空间格局

搬迁后,移民安置区由原来的农村集体用地转换为城市居住用地,安置区空间仅支持移民起居、家务以及休闲等生活活动,各项公共服务配置遵从城市社区标准,非农化的生产活动被置于安置区之外;这种安置方式从土地性质、规划模式、空间格局以及预设的生产方式上实现了物质空间环境的城镇化(图 2)。

图2 移民搬迁后的安置区生产生活空间格局

3.2 社会文化:有机圈层—绝对圈层

费孝通将自然经济下的传统农村社会称为“熟人社会”,是一种在差序格局主导下的以血缘为纽带的乡土社会。在乡土社会中,人际关系呈现出圈层的特征。此外,由于村民自发性的生产生活行为,村庄空间呈现自下而上的自生长特征,形成了村庄公共空间的领域层级。村民人际交往圈层与物质空间环境圈层的“异质同构”塑造了村民集体生活的有机圈层。这种圈层结构在空间上表现为“宅—院—邻里(街)—村落”的层级体系,各层级之间有着平缓柔和的过渡边界,村民在各个圈层中有着由私用到公用不同的空间权利。

城市中的熟人关系往往依据业缘展开,而由地理空间组织起来的社区居民间则表现为基于陌生人的公民社会特征。社区居民的人际间关系呈现为网络结构,个人与任何人之间保持着相对一致的心理距离,私密领域与公共领域泾渭分明,私密圈层与公共圈层呈现出绝对而粗暴的边界特征。依据城市社区模式规划的安置区的空间结构尽管也具有由组团到社区的圈层级别,但这种圈层是松散的,是与移民的空间认知脱节的。安置区公共空间具有明确、强制以及正式的控制力,导致移民被剥夺了对所有公共空间的“私”用可能,造成安置区公共空间领域层级消失。

4 自下而上移民行为作用下的环境二次转换

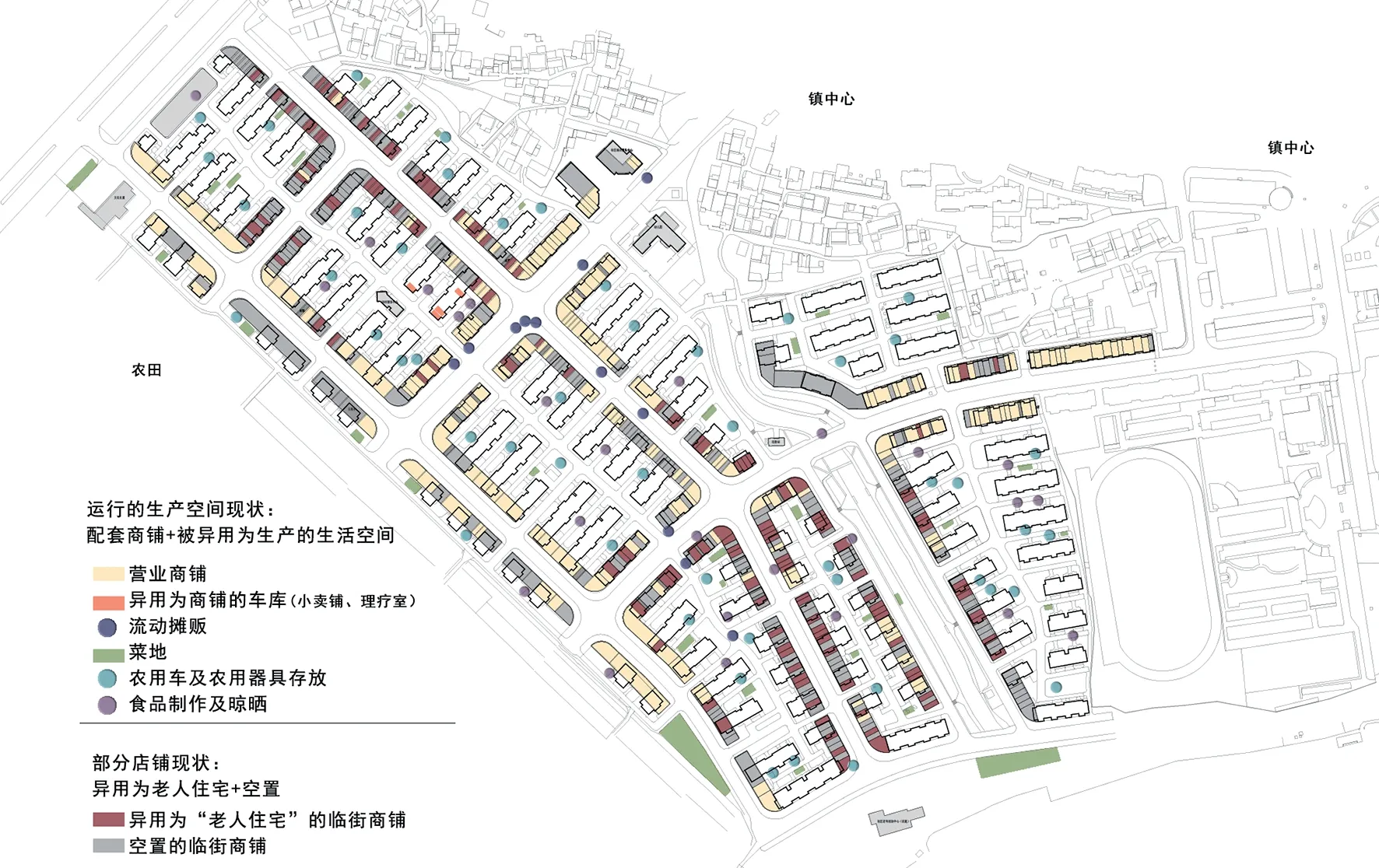

“进城”农村移民的文化社会往往延续乡村传统,由移民行为与需求引发安置区频繁的空间异用,造成安置区环境的二次转换。以L安置社区为例,安置区通过规划“上住下店”的多层集合住宅,保障为每户移民分配一间商铺以增加移民失地后的收入来源,并配套建设了大量公共服务设施。然而有相当部分公共设施和商铺处于闲置状态,反而一些未被纳入到公共服务体系的既有社区公共空间,却成为农村移民日常休闲活动以及生产劳作的频用场所,但由于分配方式的局限,其功能和服务缺乏有效应对(图 3)。

图3 L安置区在移民不同行为作用下的环境二次转换

4.1 生产行为的作用:单一居住—“产居结合”

(1)种植、农事操作、家庭作坊

位于安置区边缘的绿地与道路空间少有人车往来,居民关注较少,且社区管理松懈,倾向为边缘空间,多被种菜、停放农用车、以及开办小作坊等持续时间长、空间尺度需求大的生产行为占用。空间原景观功能与交通功能受到排挤,转变为生产功能空间。安置区原本的居住用地,尤其是其中的绿地承载了小农生产模式下种植、农事操作、农车停放、家庭作坊等功能,造成了安置区“产居结合”的实际空间功能。

(2)交通、交流、交易

安置区道路的交叉口、通往镇中心的社区出入口、住宅组团出入口等空间,人车来往频繁,具有人群聚集效应,往往引发地摊类商业行为的聚集。商业行为由于需要与消费者发生直接接触,多发生于有大量人流通过与停留、不受交通干扰,且具有较好硬质铺装的小片空地。地摊行为与交通行为、人群聚集行为共同发生,形成了安置区的生产生活功能混合空间,呈现出以商业为主的产居结合空间特征。

4.2 圈层生活的作用:绝对圈层—“有机圈层”

(1)起居、家务

安置区内的底层车库以及临街商铺往往被改造为老年住宅空间,与之相临的宅前空地以及宅旁绿化则成为起居行为向外延伸的场所。例如,移民往往利用人行道靠近商铺的一侧空间来摆放临时桌椅、堆放杂物,而利用靠近道路一侧的人行道空间搭建晾衣架、种植树池绿植等。而住宅出入口的周围同样被异用为居民晾晒衣物、种植花草蔬菜、储存小型旧物的场所,公共空间遭到移民私密行为的侵占。这些持续时间相对较短,所需空间范围小、形式较为灵活的活动,通过与空间原功能混用,拓展了个人的活动范围,柔化了私密领域与公共领域的边界,使与居住空间紧密关联的公共空间转换为半私密半公共的活动场所。

(2)休闲娱乐

安置区的休闲娱乐类公共服务设施,如老年活动中心、幸福礼堂等与农村社区相似,使用率不高;一些未被纳入到公服体系中的设施和户外公共空间,如街道、出入口、小卖铺等反而成为移民休闲娱乐的“高活跃度”频用空间。小卖铺门口、住宅出入口具有支撑场所性聚集的顶、墙、凳、景等空间要素,为棋牌、聊天等静态休闲娱乐行为提供了合适的场所。此外,对于散步健身等动态休闲娱乐行为,铺装质量好、有微风、视野开阔的农田边车行道则成为其发生场所。移民对于安置区公共空间的特定使用模式构建起了社区与城市的边界,在丰富了公共场所的活动内容外,提高了移民对安置区的领域感与归属感,使社区内公共空间转换为由熟人使用而定义的半公共半私密的活动场所。

结语

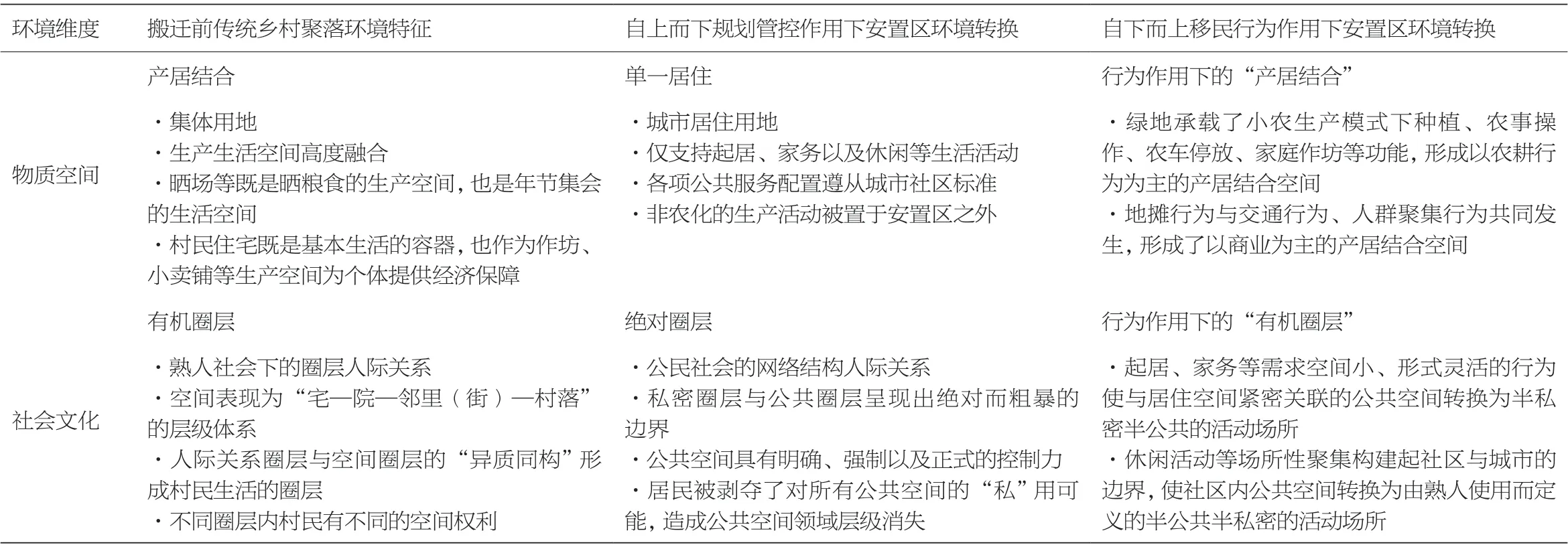

安置区的环境转换现象体现了城镇社区自上而下的规划管控与移民自下而上的生产需求、生活习惯的矛盾。本研究从环境转换理论出发,通过物质空间与社会文化两个环境维度的对比分析,发现自上而下的政府规划引发了移民居住环境的转换,表现为物质空间环境由搬迁前的产居结合转换为搬迁后的单一居住模式,社会文化环境由搬迁前的有机圈层转换为搬迁后的绝对圈层;同时发现移民自下而上行为又引发了安置区空间环境的二次转换,表现为在移民生产行为作用下,物质空间环境由单一居住模式转换为实际的“产居结合”,在移民的圈层生活认知作用下,社会文化环境由绝对圈层转换为“有机圈层”(表1)。移民“违法违规”行为由于不断遭到城镇社区的管控与矫正,从而引发社会矛盾的恶性循环,破坏安置区人与环境系统的和谐存续。因此,在移民安置中,应首先探明环境转换的发生特征,以降低环境转换给搬迁者带来的风险,提高移民安置规划的效率。

表1 自上而下规划管控与自下而上移民行为作用下的安置区环境转换

资料来源:

文中图表均为作者自绘。