基于文化平视理念的建筑实践解析——以张轲在西藏的建筑实践为例

2022-05-21王重阳WangChongyang王加鑫WangJiaxin

王重阳 | Wang Chongyang王加鑫 | Wang Jiaxin

1 文化平视理念与批判地域主义思想

文化平视的相关理念可溯源至费孝通在1997年北京大学举办的“第二届社会学人类学高级研讨班”上首次提出的“文化自觉”这一概念。此后,在一系列关于文化的对话、反省和反思中,学术界形成了系统的“文化自觉论”[1],这一理念当时主要集中在跨文化传播领域,相关学者提出在跨文化交际中双方应遵循文化平等的伦理指导原则,并指出在对外交流时中方应该提高文化自觉性,克服文化迁就的倾向[2]。

基于“文化自觉”的理论基础,随着国内社会经济的发展、文化软实力的提升、国际地位的提高,20世纪末到21世纪初,国内逐渐有学者提出“平视”的理念。近年来关于“平视”的讨论主要集中在传播学界,基本的观点是在跨文化传播中应采取平视的态度对待不同的文化,对于文化平视理念也有了较为系统的总结:“文化平视可以置换成文化平等。文化平等是指跨文化传播中,传授双方所处的地位平等,传播者可以用文化平视的视角对受传者进行文化传播活动。在文化平等的传播心理下,传播者尊重受传者的心理感受,不进行强势传播,不带有歧视和羡慕的成分”[3]。事实上,关于“平视”的观念可以直白地理解为“平等的视角”,而“文化平视”即是以平等的视角和心态来面对不同的文化。

在建筑学领域,文化平视理念即是指面对不同的地域文化采取平等的态度进行建筑设计与建造的思想。反映在建筑的实践中,文化平视理念是从平视的态度出发,思考当地传统文化、建筑材料、营造方式、特殊空间对于新建建筑的影响,并融入建筑设计中的一种当代建筑设计理念。

文化平视的建筑理念可以看作是对批判地域主义思想的一种解释或补充,其在一定程度上对应着批判地域主义中反对绝对的国际主义风格的同时反对照抄地域传统建筑,并接受现代建筑解放和进步的方面等主张。但文化平视理念与批判地域主义有着不同的思想出发点:批判地域主义是一种原创性的运动,它是对全球化发展所造成问题的回应,并对全球化发展持强烈的批判态度[4];文化平视理念源自于对文化传播中不同现象的思考,并随之形成的一种面对不同文化的基本态度,在建筑学专业中它提倡用平视的态度来对待不同的地域文化、建造技术、传统文脉甚至于自然环境。

2 张轲提出的文化平视理念

到西藏的人常常很自然地对当地文化产生强烈的仰视感,这种仰视的态度很常见;也有人认为西藏的经济发展很落后,从而产生一种俯视的态度,从宗教文化到建筑文化都有这类现象出现。2007年开始,张轲及其工作室在西藏雅鲁藏布江大峡谷景区内设计了一系列的建筑,在西藏林芝南迦巴瓦接待站的设计初始,张轲对自己提出了一系列的问题:①对待西藏文化应持怎样的态度?是否可以用一种平视和平等的态度对待西藏的文化?是否可以既不俯视又不仰视特有的西藏文化?②在强调保护传统西藏文化的同时,当代西藏文化有没有发展空间?如果有,作为当代西藏文化重要组成部分的当代西藏建筑在哪里?③如何对待当地有着强烈色彩和装饰性的建筑传统?新建筑与周边原有建筑应该是怎样的关系?如何处理建筑与地景的关系?④建造过程如何考虑当地工匠、当地技术的参与?在恶劣的气候和有限的资金条件下,哪些材料和建造方式是可行的,而哪些是不现实的[5]?

基于对这些问题的思考,张轲认为,要想做到对一种文化的尊重,平视的态度往往会有更大的收获,令人得到更多的创新的空间。张轲在这些建筑的设计说明及相关采访中均提及了文化平视理念,并试图用这一理念来回答他在西藏做建筑时秉持了怎样的态度。

张轲提出的文化平视理念是一种面对不同的地域文化采取平视的态度而进行建筑营造活动的设计思想。其主要特点体现在以下几个方面:①不因某种文化的特殊性而产生俯视或仰视的态度从而导致或阻断建筑设计过程中的某种可能性,以平视的态度独立思考地域文化对于建筑本身的意义,继而选择回应与否。②尊重当地传统文化,认真思考传统文化对建筑各方面的影响,不是简单地提取元素进行拼凑或重组。③接受新建建筑是“新”建筑的事实,但拒绝脱离场所文脉与自然环境。④思考结构的合理性与材料的适用性,采用科学的结构体系,运用适宜的建筑材料。

张轲的自我问答深入浅出地表达了他对西藏传统文化的态度,即以一种理性的思考来展现场所的历史文脉,以一种平视的态度探索当代建筑与西藏传统建筑相结合的多种可能性。张轲从文化平视的建筑理念出发,秉持对西藏传统的尊重而不崇拜的态度,使用当代建筑的设计方法,运用当地的材料,通过真实而朴素的建造过程,体现出自然形成的当地特质,这是当代建筑与西藏传统建筑结合的一种成功尝试。

3 基于文化平视理念的建筑设计手法

张轲在西藏的系列项目有一定的时间跨度,最早建成的南迦巴瓦游客接待中心于2008投入使用,最近的是于2013年落成的娘欧码头,不久的将来,这片区域还会诞生几个张轲的新项目(表1)。笔者将从文化平视理念的视角切入,结合张轲在西藏的这一系列建筑实践活动,试图从场所营造、建造方式、材料运用、空间探索四个方面解析文化平视理念在其建筑设计中的具体应用。

表1 张轲在西藏的项目列表

3.1 场所营造

西藏雅鲁藏布大峡谷是地球上最大、最深的峡谷,他设计的这些建筑体量从几百平方米到一两千平米不等,低调地散落在雅鲁藏布大峡谷景区内村落和山河的角落。他认为在西藏广袤的自然景观里,建筑只是景观的一部分,而如何处理建筑、景观、人三者之间的关系,是在西藏做建筑的重点。

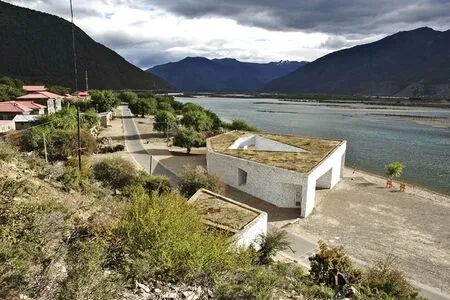

在西藏,自然景观才是大自然最主要的组成部分,人类建造活动对自然造成的影响是相对微小的。娘欧码头(图1~2)坐落于雅鲁藏布江与尼洋河交汇处的自然港湾,建筑呈“之”字形从山腰行至山脚码头处,通过对地形的顺应与周围环境融为一体。张轲的设计意图倾向于让建筑和周边的自然景观产生对话,而不是从内部功能与空间出发进行设计。同时,建筑也并没有刻意地服从于西藏壮观的自然景观,而是试图在人与自然的关系之间提供一个场所和平台。在“人—场所—自然”三者的关系中,建筑成为一个塑造场所精神的介质,它不是空间的主角,但也成为不能被轻易忽视的存在,让人回归于山野自然间的同时给予人文的庇护[6]。

图1 娘欧码头

图2 娘欧码头首层平面图

在通往雅鲁藏布大峡谷深处最后一个村子的山路边,有一棵相传由文成公主手植的距今约1300年的大桑树,树冠有四十余米宽,路边散落着几块大岩石。张轲平整了大桑树周边的土地,铺上雪白色的细石子,在树前排列了几排天然的石块充当座椅。于是,大桑树、石子铺地、石椅、岩石共同构成了一个供游客歇脚冥想的场所,一个由模糊的空间、历史、人的活动共同限定的场所(图3)。从建筑的构成要素来看,这一营造活动未能产生一个足以称之为建筑物的成果,但其通过对空间的限定与要素的组合,完成了一个在精神层面上极具特殊性的场所营造。从空间关系来看,两片石凳中间的走道与走道轴线上的大桑树再到远处的雪山,与路易斯·康的萨尔克生物研究所的中庭广场在某种程度上具备了相似的空间精神性,即恰如其分地和场地宁静旷远的气质相结合,共同创造出一个动人的空间,这一空间蕴含了某种可以称之为“永恒”的东西,使得这一空间场景具备了超越物质的精神性。

图3 南迦巴瓦大桑树冥想台

通过对场所营造的谨慎思考,张轲设计的这一系列建筑引出的实践方向具有双重性,这些建筑在当地人看来与传统建筑不是同质化的,对于本地建成环境而言有一种跳脱感;从旅行者的角度来看,它又深刻地扎根于建筑所处的环境和文化当中。

3.2 建造方式

西藏有CBD,有大型商超和5G信号,西藏也在快速地进行着现代化发展,如果我们把西藏建筑定格为传统古老的形式,这是不公平的。张轲在西藏建筑实践中寻找的是一种不必通过符号拼贴而沿续的传统,也是一种区别于当地政府免费提供的塑料大红屋顶的当代性。传统建造方式在当代建筑的应用与发展是张轲对于传统地区建筑“当代性”的另一种积极探索。

石材砌筑建筑墙体的自承重要求,使得西藏的建筑墙体普遍具有向上收分的特点,墙体收分增加了墙厚,减小了室内空间的大小。同时西藏传统建筑楼层基本采用木梁和檩条结构体系,而西藏又稀缺良木,这也在一定程度上限制了建筑的跨度。以西藏传统碉楼建筑(图4)为例,大多数碉楼建筑采用毛石与片石砌筑,部分碉楼底部墙厚约可达1.5m,墙体整体向上收分。张轲在西藏民居的传统建造技术上进行了一定的发展,在传统毛石砌筑墙内附设构造柱、圈梁和门窗过梁,加强了传统砌筑石墙的抗震性能,使墙体可以支撑荷载更大的混凝土现浇屋顶。新结构体系的应用使墙体的收分失去了结构作用,宽敞的室内空间也得以实现。

图4 西藏山南市某碉楼

在尼洋河游客接待站(图5)的设计中,张轲将厚0.6m的毛石承重墙砌筑在混凝土基础上,门窗洞口深凹设计,洞口两侧的墙体作为扶壁墙增加了建筑结构的整体刚度,局部减小的室内跨度也实现更大的整体跨度,屋面则采用简支梁和檁条的木结构体系,局部跨度较大的部分采用由0.2m×0.3m拼合而成的木梁。

图5 尼洋河游客接待站

张轲在西藏项目的石墙砌筑施工则基本交由来自日喀则的藏族工匠,他们被认为是西藏最好的工匠,这些在砌筑上有着特别习惯和方法的工匠使建筑具有鲜明的地域气质,通过具备当代气息的简洁门窗与室内装饰,使建筑形成独特的形式。

在被现代建筑思潮广泛影响的当下,张轲通过对传统技术的更新与技艺的传承,而不是囫囵吞枣式地模仿传统,形成了建筑本身的独特性与标识性,实现了建筑对于传统文化的另一种延续。

3.3 材料运用

西藏的传统文化十分强烈,表现在建筑上则是鲜明的色彩对比、复杂的雕花门窗、墙上的万字符……张轲没有通过具象的装饰或特定的形式来表达这种地域特征,而是通过本地建筑特有的与自然一体的关系、本地材料的创造性再运用来体现地域精神。西藏地形复杂,交通不便而山石众多,最容易获得的材料就是随处可见的片石与毛石。在西藏传统民居的建造中,当地人就地取材于附近的山上,建筑就是这样与土地山川融为一体,石墙也成为了西藏建筑的独特印象。张轲在西藏的设计无一例外地采用了来自当地的石材,这种选择是依据实际情况与经济条件的最佳选择,建筑得以通过材料的本真性唤起真实的感官体验。

雅鲁藏布江小码头(图6~7)是张轲在西藏建成的第一座建筑,小码头位于西藏雅鲁藏布大峡谷南迦巴瓦雪山脚下的一个小镇附近。建筑使用的石材是直接从附近凿出,交由日喀则的工匠完成施工,室内外皆直接展现石材原本的状态,配合大面积落地窗引入的室外景观,最大程度的与自然接近。不仅是当地石材的运用,门窗和室内的天花、地板也是用当地松木以当地的方式在现场加工而成,运用材料的气味给予使用者真实的感官体验。

图6 雅鲁藏布江小码头

图7 雅鲁藏布江小码头室内

尼洋河游客接待站的屋顶创造性地应用了西藏传统建筑中常见的阿嘎土,张轲在屋顶的卷材防水上覆盖了厚150mm的阿嘎土,利用其可塑性在槽口内侧拍打出檐沟,并用槽钢加工的雨水口形成有组织排水,解决了西藏传统建筑屋顶防水的问题,并赋予建筑更多本土的感受。建筑完工后,张轲与他的同事赵杨开始了该不该把这座建筑刷上颜色、刷上什么颜色的争论。张轲认为纯装饰性功能的色彩没有存在的必要,而赵杨则十分强烈地想把它刷成彩色的。赵杨先斩后奏地把尼洋河游客中心天井的四壁、走道、售票处、漂流更衣室和厕所等各个空间各自刷成桔红、姜黄、宝蓝、粉红等饱和度极高的颜色(图8),而后他在设计说明里强调道:“颜色是藏族视觉文化的关键因素,我们在建筑物的内部公共空间引入颜色,当地矿物颜料直接涂在石头表面[7]。”可是不久之后,张轲又把这座建筑刷成了白色(图9),他认为这是一种比较中性的颜色,和西藏当地的习俗也不冲突。在他看来,在西藏造房子最大的敌人是自己,是要在多大程度上压抑自己的表现欲。

图8 尼洋河游客接待站(彩色)

图9 尼洋河游客接待站(白色)

材料是建筑性格塑造的重要因素,不仅仅是地域性的表达,更是人的一种感官体验、人与自然接触感悟的一种媒介,使得建筑在具有强烈当代性的同时依然保持了纯朴的本质。张轲认为西藏的当代建筑绝不应以复制和重复藏在表面的西藏装饰物和形式为基础,因为这些行为暗示着对其文化的虚伪尊重,真正的尊重只有通过对他人文化的公正看待才存在,只有牢记这种平等,当代中国建筑才能真正存在并在西藏建造[8]。张轲在西藏的一系列建筑建立了形式上的新逻辑,打破了藏区很长时间以来新建建筑用新的材料模仿藏式传统建筑的固定模式,也批判了面对地域文化时提取元素胡乱拼凑的设计程式,选择通过平视的角度思考设计的本质,不去破坏当地文化的本真性。

3.4 空间探索

张轲在西藏的作品中进行了多重方式的空间探索,包括空间的提纯、铺陈与返真,体现了张轲在设计时的真实态度。

以南迦巴瓦游客接待站(图10~11)为例,张轲尽可能地回避概念性与形式化的解读。建筑依山势而建,远处看上去如同几个高低不同的石墙竖立在山坡的不同位置,内部也没有多余的结构与装饰。这种以形式的遮蔽进行的空间提纯使得建筑有了纯粹的力量,从而可感受到空间的强度与感染力,建筑做到了既不模仿和拼凑本地的建筑形式,也不套用前卫的外来建筑。

图10 南迦巴瓦接待站

图11 南迦巴瓦接待站室内

顺着娘欧码头曲折的坡道走下,在近30m的高差中,游客辗转于坡道转角处的一个个平台。观景角度的不断变化让人自然地游离于丰富的空间变换之中,使得游客对于建筑的空间感受变成了一种体验过程,削弱了人与目的地的迫切联系,这种非控制性的引导强调了一种身体之于空间的渐进状态,使得空间具有了时间性,即空间的铺陈。

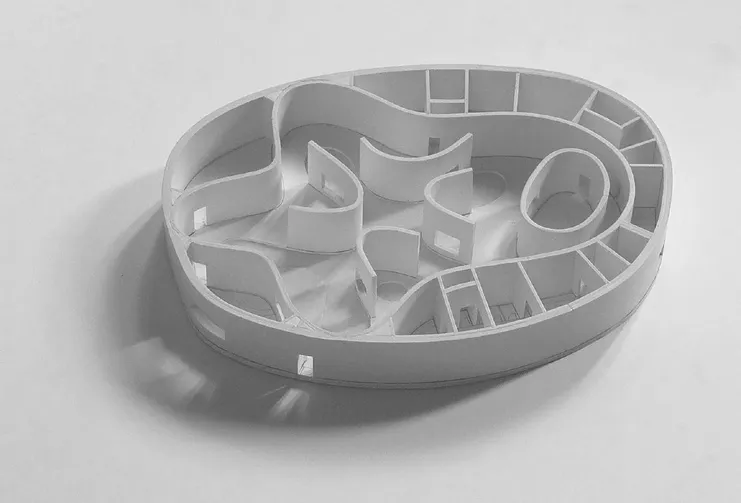

在南迦巴瓦峰的山脚下,张轲做了格噶温泉(图12)的方案设计。温泉被设计在地下,张轲用景观设计的方法在山谷中挖了一个近似椭圆的洞,建筑内部的几面弧墙在分隔空间的同时提供了一种流动性以及对温泉原有形态的保护。异形建筑在西藏并不多见,而张轲并没有完全陷入地域文化的影响中,从功能出发,应用了更大胆的建筑形态。这种大胆在尼洋河观景台(图13)的设计中则更加明显。宽阔的山谷是西藏南部重要的景观特征,尼洋河观景台的设计以蜿蜒曲折的河谷为灵感,创建了两个不同的重叠拱形表面,这些表面在边缘处连接在一起以实现连续的倾斜运动路径。这个设计不同于张轲在西藏其他设计以石块和木材为主要建筑材料的做法,而是以混凝土和钢材为主,建筑的视觉印象显得很轻盈,这也是张轲对于西藏建筑可以有多么现代的回答。

图12 格噶温泉模型

图13 尼洋河观景台效果图

不管一个建筑师的想法或概念是多么全球化,最终还得和一方土地相连接。在“被西藏化”和“去西藏化”之间,张轲选择了第三条道路,既不仰视也不俯视,平视之间很多东西水到渠成[9]。

纵观张轲在西藏的营造活动,其不回避全球化的发展,并拒绝通过对藏式装饰或传统建筑形式的提取应用来体现地域特色,而是运用当地建筑与地景特有的一体关系、当地特殊的建造方式以及本地材料来表现其地域特征。建筑多由混凝土框架结构结合石头砌筑而成,使用当地木材加工而成的窗、栏杆、地板,在形体关系上虽顺应山形但并不模仿山形,忽略形式,摒弃与建筑不相关的内容,通过建筑本身的力量让人感受建筑的特有气质、光阴感与生命力,建筑的本真性得到还原。建筑应当是洁身自好的,就如同一碗鸡汤,如果放了太多的调料,那么味道就不正宗了。

结语

通过对张轲在建筑学领域中首次提及的文化平视理念进行溯源分析,归纳张轲在其论文与访谈中所谈及的关于文化平视的观点,结合他在西藏的建筑实践,总结出建筑学中文化平视理念的定义以及基本特征,并通过具体实例详细分析这一理念在建筑设计中的具体应用,得出文化平视理念的核心观点是一种面对不同的地域文化采取平视的态度进行建筑营造活动的设计思想。事实上,观察张轲随后在北京完成的微杂院与共生院,依然可以从中感受到文化平视的基本态度对张轲设计思考的影响。

文化平视理念的本质是一种思考姿态,这种本源性使它具备了相当的广泛适用性,在某种程度上来说,文化的平视态度也可以延伸到社会群体、空间感受、使用需求等对于建筑的影响。对于中国当代建筑的发展而言,文化平视理念是一个很好的思考方向。

资料来源:

表1:作者自绘;

图1~3、图8~9、图12~13:源于标准营造官网,作者整理,http://www.standardarchitecture.cn;

图4:作者自摄;

图6~7,图10~11:源于ArchDaily网站,作者整理,https://www.archdaily.cn/cn。