两位帝王眷顾的隐逸诗人

2022-05-21

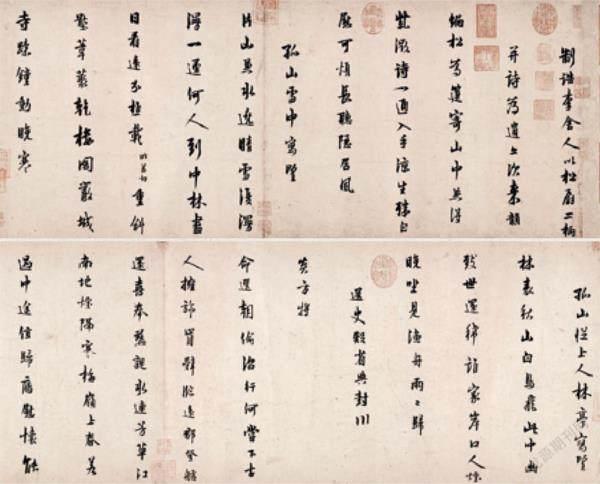

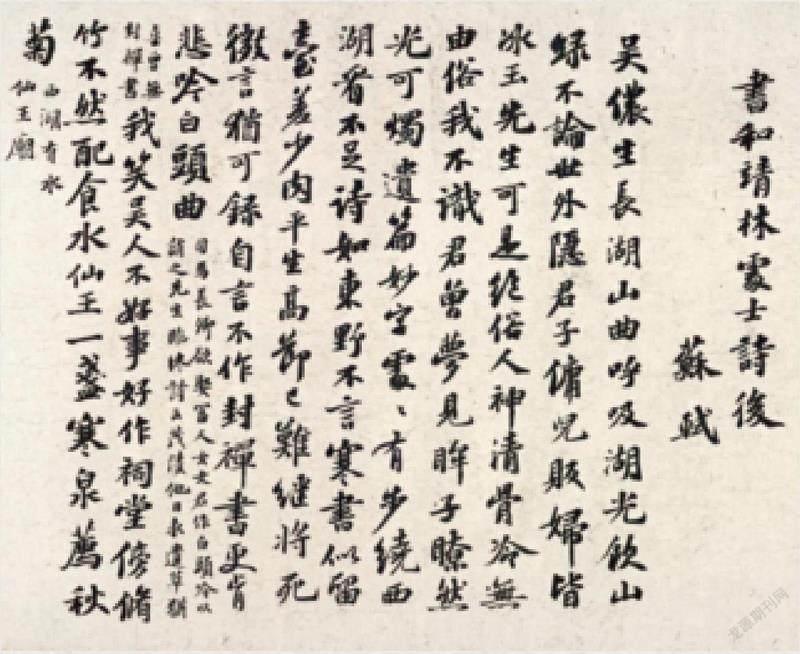

北宋元祐四年至五年间(1089年至1090年),苏轼第二次来到杭州作刺史。他见到了一卷墨迹,为此喜不胜来,并洋洋洒洒为此墨迹题写了七言古诗一首,与此卷珠联璧合、相映成辉。

是谁的书法能让“宋四家”之一的大才子苏轼为之动容?我们暂且放下,来看一句诗——“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”这是初中生都背过的诗句,他的作者是林逋。而苏轼题写的那卷墨迹即是林逋的《自书诗卷》。

林逋40岁以后就归隐西湖孤山,《自书诗卷》写于宋仁宗天圣元年癸亥(1023年)。林逋时年57岁,正是艺术纯熟之际。

林逋所留墨迹不多,《自書诗卷》弥足珍贵,既读其诗,更读其字,千载之下,尤能感觉到那笔力的秀雅从容,诗书相映,瘦挺健劲,力在字外。

林逋(967年至1028年),字君复,杭州钱塘人。他是中国文化史上不可或缺的人物,其书法亦能颉颃“宋四家”。他无意为书而为诗,诗名压过书名。《宋史》卷四五七载其“少孤,力学,不为章句。性恬淡好古,弗趋荣利,家贫衣食不足,晏如也。初放游江、淮间,久之归杭州,结庐西湖之孤山,二十年足不及城市。真宗闻其名,赐粟帛,诏长吏岁时劳问。薛映、李及在杭州,每造其庐,清谈终日而去。尝自为墓于其庐侧。临终为诗,有‘茂陵他日求遗稿,犹喜曾无《封禅书》’之句。既卒,州为上闻,仁宗嗟悼,赐谥和靖先生……”

北宋 林逋《自书诗卷》(局部) 3厘米×302.6厘米故宫博物院藏

《自书诗卷》纵32厘米、横302.6厘米,现藏于故宫博物院。该手卷有三绝,林逋的字非常少见是一绝,苏轼的诗跋是一绝。而第三绝则是乾隆帝的四次题跋,且都用苏轼原韵相和,一卷诗书,题了六处。以天子之尊,加入宋代两位文化巨子的对乾隆帝成就了千秋佳话。

林逋是有宋一代一位特殊的人物,满腹才华。很多人劝他出山做官,均被他婉言谢绝,曾言:“吾志之所适,非室家也,非功名富贵也,只觉青山绿水与我情相宜。”只喜植梅养鹤,自谓“以梅为妻,以鹤为子”,人称“梅妻鹤子”。

乾隆帝第一次见到二人墨迹时即叹:“同弆石渠最上乘,璧合珠聨两结绿。”佳书佳迹必有故事,这册手卷林逋初写之时,迄今近千年,如今赏之阅之,可浮大白。

《自书诗卷》是林逋应友人之请所写,如卷上所记:“殿直丁君自沂适闽,舣舟惠顾晤语。未几,且以拙诗为索。病中援笔勉书数章,少塞好事之意耳。时皇上登宝位岁夏五月。孤山北斋手书。”注明是在孤山北斋手书。

这位诗友“丁君”,从沂(可能是山东临沂)前往福建,途经杭州,慕名探访林逋并索诗,也将自己的诗作呈给林逋看,这是古代诗友之间的正常交往。林逋虽在病中,因为丁君远道而来,不好意思回绝,便写了这卷诗稿赠他,并注明了时间。

为什么林逋对于“皇上登宝位”的时间这么留心?因为他虽然没有出仕为官,但也是被皇帝眷顾的人士。据载,大中祥符五年(1012年),真宗闻其名,赐粟帛,并诏告府县存恤之。

林逋此卷奕奕而见神采。这种书写可能是其书写的常态,但也能看出他的认真。他虽是抱病而写,但一笔一画间没有一丝病态。他的书法让人一下子就想到了同时代的李建中与前朝的杨凝式,他们在书写的空间上不同于米芾、蔡襄,在书写时留有很大的空间,也自然形成了一种空间张力。如此的空可走马,在历代书迹中并不多见。苏轼在诗跋中对林逋与李建中书法之间的关系也发了感叹:“诗如东野不言寒,书似西台差少肉。”他说林逋的诗如唐代的孟郊,书法则比之于李建中,“少肉”而翘硬。

此卷整体风格与宋人的书风基本一致,劲健、秀逸、洒脱、瘦硬,书如其人,风致绰约。林逋结字安排得自然恰当,也有自己书写的习惯。其于点画密集之处自然留出一片空间,在点画简约处用笔则更加自然走动。他用笔矫健,字体熟练而进行重新的组合,给字体以性格,给字体以骨力,清癯而独立。

《宋史·林逋传》载:“逋善行书,喜为诗,其词澄淡峭特,多奇句。既就,随辄弃之。或谓:‘何不录以示后世?’逋曰:‘吾方晦迹林壑,且不欲以诗名一时,况后世乎?’然好事者往窃记之,今所传尚三百余篇。”其诗词境界中的“澄淡峭特”,不啻也是对其书法状态的整体描述。其精神在“疏影横斜”之间,其书法亦在其中。观字如观人,千载之下读之,真是好看煞人。较之于李建中,林逋用笔更为峭拔独立、瘦劲取胜。

“步步远尘树树玉”是乾隆帝对林逋故居的描述,同时也是此卷书法的精神面目。其情志远离尘嚣,其情态如玉树临风。

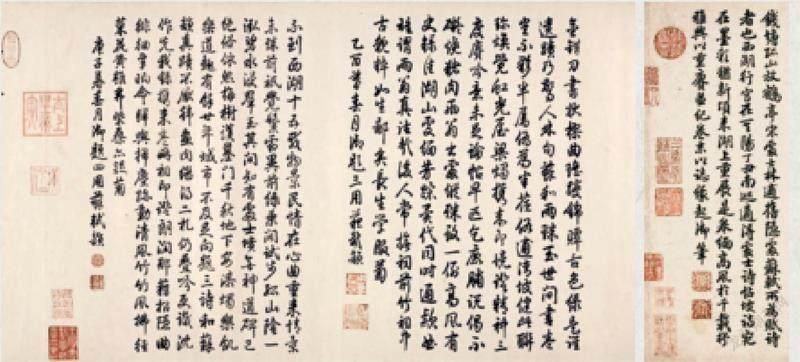

据考,丁丑年(1757年)二月,乾隆帝第一次南巡来到杭州,住在孤山南麓的圣因寺,离林逋的梅园旧址不过几步之遥。就在这个时候,有收藏家把这卷书法送给他看,乾隆帝欣喜万分,以苏东坡的原韵跋曰:“好春重至西湖曲,不爱山靑与水绿,所爱别馆近林家,步步远尘树树玉,设云处士今在否,我知斯人未免俗,新得先生遗墨妙,日观不厌继以烛,五诗神合暗香句,清峭雄浑无不足,宜令东坡拜下风,健笔藏筋讵丰肉,马迁死后良史无,峰色湖光皆实录,即景合璧咏双绝,和吟岂谢巴人曲,两贤同得社而祭,往往丛祠倚松竹,所惜潜亦个中人,遥遥祗享柴桑菊。乾隆丁丑二月望日题,即用卷中苏轼书后原韵御笔。”他对这两位同时代的大家均以自己的眼光给予了评价,认为林逋之诗“宜令东坡拜下风”,也欣赏林逋“健笔藏筋讵丰肉”,独标一格、高迈脱俗。乾隆帝白天没有看够,晚上秉烛而赏,可见其心仪之甚。

明代文学家、史学家王世懋在该卷中有跋文称:“世言林和靖先生字不如诗,诗不如人,然观此卷瘦劲有法。杜襄诗阳云:书贵瘦劲硬方通神。岂先生谓耶?世人贵耳若无坡翁诗,此卷当无以重价售者第,苏长公去,先生时代无几为长歌题其卷后推重至此。”王世懋更重林逋其人,认为“字不如诗,诗不如人”。笔者认为这只是其个人的一种看法,字何不如诗,诗又如何能胜字?诗与字于林逋,是完全一体的。

除了乾隆帝的四次御题七言诗及题记一段,林逋《自书诗卷》上还有明王世贞、王世懋,清王鸿绪、董诰四家题跋,又有谢升孙、沈周、陈颀、吴宽等书画家的跋语诗颂,可以说流传有绪、名家叠赏。其上钤“济阳文府”印,及清王鸿绪、清内府等鉴藏印。此件从乾隆年间入藏清宫后,民国年间溥仪以赏赐弟弟溥杰名义将本卷带出皇宫,几经辗转,1953年回归故宫博物院。

乾隆帝在见到林逋与苏轼二人的墨迹时即叹:“同弆石渠最上乘,璧合珠联两结绿。”他先后四次题跋,共六处,以天子之尊加入宋代两位文化巨子的对话。