中国人类学的国际化

——兼谈张继焦及其团队的本土化理论创新

2022-05-20郝双玉

王 焯,郝双玉

(1.辽宁社会科学院 社会学研究所,辽宁 沈阳110031;2.中国社会科学院大学 社会学院,北京102401)

中国改革开放四十多年以来,随着国际之间政治、经济、文化交流的不断增加,各学科之间的国际交流也越来越多,学术研究的国际化趋势日益突出,中国学术走向世界成为必然。随着我国社会主义现代化建设的蓬勃发展,对学术的发展提出了更大的要求,不仅需要引进国外先进的学术思想与理论,更需要建造中国本土的学术理论,建设具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系和话语体系。要想实现这一目标,既要促进学术的本土化又要坚持学术的国际化。因为在这个全球化的时代,不管是在经济上还是在学术上坚持闭关锁国既没有任何出路,也不可能。同时只有充分的国际化,才能更好地实现本土化,因此,推动中国学术的国际化刻不容缓。

一、学术国际化的概念诠释

虽然许多学者都曾谈论中国学术的本土化与国际化的问题,然而到目前为止学界关于学术的国际化还没有统一的说法,在查询了一些文献之后,笔者发现目前关于学术国际化的论述大概可以分为以下几种情况。

(一)从学术国际化的不同境界/层次来论述

这一类别的典型代表是桑海。他认为中国学术的国际化有三种不同的境界,即学术国际化三种不同的层次。最浅层次的学术国际化即是中国的学者主动去学习西方,将西方的一些学术理论和思想翻译成汉语的形式,加以学习和使用。第二重境界则是利用多种不同形式的外语将中国学者所做的学术研究过程及成果展示给世界,让世界听到中国学术的声音。第三重境界即最深层次的学术国际化则是立足于中国本土的实践,创建出中国本土的、原创性的学术,使中国学术走在世界学术的前沿,并进一步促使汉语学术在世界上的兴起。(1)桑海:《中国学术国际化的三重境界》,《人民日报》,2013年6月6日。

(二)从学术国际化所包含的内容方面来论述

这个类别的典型代表有曾国屏、张继焦等人。曾国屏认为学术国际化并不是单一的方面,而是包含很多个方面,比如参与国际学术交流交往、按照国际学术标准进行学术研究、学术创作,提升本国学术在国际学术中的影响力和地位,以及能够在世界范围内配置学术资源等,这些方面都是学术的国际化。(2)曾国屏、李正风、杜祖贻:《当代科学共同体的分化与学术国际化问题的思考》,《自然辩证法通讯(科学社会学与科技政策)》2002年第6期。而张继焦认为学术国际化包含三个重要的方面,即学术研究区域的国际化程度、学术研究视野的国际化程度和学术研究影响的国际化程度。(3)参见张继焦:《中国学术的国际化之路》,四川大学国际关系学院讲座,2021年7月5日。所谓学术研究区域的国际化程度指的就是学术研究所涉及的地域或地区范围的国际化程度。所谓学术研究视野的国际化程度指的是我们在研究中所采用的角度的国际化程度。研究角度指的是研究者采用何种途径去介入所要研究的客体。不同的学者由于其自身的学识、经验积累等的不同,因此在从事研究的时候,所采用的角度也有所不同。由于所采用的角度不同,针对同一对象的研究,便可能产生不同的结果。所谓学术研究影响的国际化程度指的就是我们的学术成果在国际上的影响程度。

(三)从实现学术国际化的方法和过程层面来论述

这一类别的典型代表主要有何星亮、朱剑、哈正利等人。何星亮和哈正利认为实现学术国际化,首先是加强各国学术之间的相互交流和了解、相互吸收和借鉴,(4)何星亮:《论人类学的本土化与国际化》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2000年第1期。学习并掌握西方的理论和方法;其次是将西方一些符合中国本土社会和文化现实的理论及方法应用于中国本土的学术实践之中,并且强调在开展学术实践时,要按照本学科既有的规范来进行。(5)哈正利:《激情与困顿——中国民族学人类学本土化与国际化的反思》,《中国民族》2010年第2期。朱剑认为,学术国际化是这样一个过程,即首先采用科学且客观的方式和方法展开研究,然后坚持世界普遍接受的价值观念,将研究所获得的成果以世界通用的语言和规范的样式表达出来,继而将成型的学术创新成果在国际学术舞台上进行展示和交流,并得到国际学术界的认可和接受,这就是学术的国际化。(6)朱剑:《学术评价、学术期刊与学术国际化——对人文社会科学国际化热潮的冷思考》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第5期。

在了解了以上这些观点之后,我们发现不同的学者在论述学术国际化时,所注重的内容是不同的,有的从学术国际化的不同境界/层面展开论述;有的从学术国际化所包含的不同内容方面展开论述;有的则从实现学术国际化的方法与过程层面来论述。我们发现,虽然他们在论述学术国际化时的侧重角度不同,但都包含了一些共同的部分,比如都包含了提高中国学术在国际上的影响程度。实际上这和张继焦所指的学术影响的国际化程度不谋而合,只不过张继焦除了学术影响的国际化程度,又提出了另外两个方面,即学术研究视野和学术研究区域的国际化程度。相比较而言,张继焦关于学术国际化的论述更为全面。因此,本文决定采用张继焦关于学术国际化的论述,学术国际化即学术研究区域、学术研究视野和学术研究影响的国际化程度。

二、在学术国际化方面,张继焦及其研究团队的突出贡献

人类学自产生以来发展到今天,大致经历了四个阶段:第一阶段是对简单社会/原始社会的研究,第二阶段是从简单社会转向农村社会,第三阶段是从农村社会转向都市社会,第四阶段是从都市社会转向企业组织。(7)张继焦:《企业人类学:人类学的第四次革命》,《青海民族研究》2016年第2期。张继焦及其研究团队参与了后两个阶段即都市人类学和企业人类学的发展历程的研究,并对都市人类学和企业人类学走向国际化作出了重大贡献。

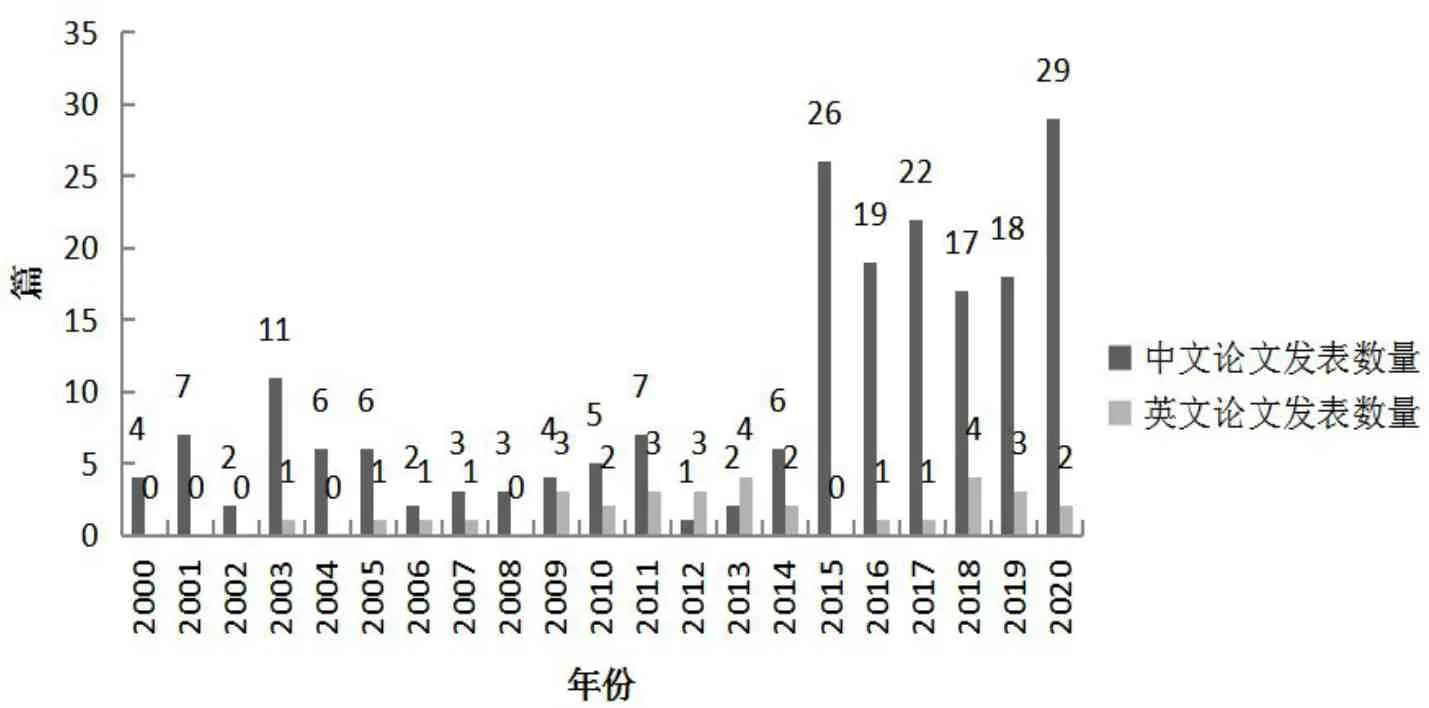

为了更好地了解张继焦的学术贡献,笔者通过查询中国知网及其他英文学术期刊,统计出他自2000年以来的学术论文发表数量(如图1)。

图1 中国学者张继焦2000年以来论文发表情况

通过上图可以看出,近20年来张继焦的中英文论文发表量比较多,属于高产量学者,尤其是自2015年以来,每年论文发表量均在15篇以上。由此可见,他在人类学方面的研究著作较多。另外,从图表中可以得知,自2003年以来,他每年几乎都会发表英文论文,尤其是2011年、2012年、2013年、2018年、2019年,每年发表的英文论文都在3篇及以上。由此可见,在促进中外学术交流、推动中国人类学国际化的发展方面,他作出了较大的贡献。为了让读者更加清晰地了解张继焦及其研究团队在中国人类学国际化方面的贡献,笔者将分别从都市人类学和企业人类学两个方面展开具体的介绍。

(一)在都市人类学国际化方面的贡献

都市人类学的产生与发展被学术界普遍认为是人类学发展史上的第三次革命。它产生于20世纪20年代末期,最终形成于20世纪70年代,是国际人类学界比较活跃的一个分支学科。(8)张继焦、宋丹:《中国都市人类学:人类学民族学的“城市学派”——访中国人类学民族学研究会都市人类学委员会主席张继焦教授》,《广西师范学院学报(哲学社会科学版)》2018年第3期。中国都市人类学的研究相较于国际来说并不算太晚,它起源于20世纪80年代。1989年首届都市人类学国际会议在北京的召开是其产生的重要标志,至今已有30多年。(9)周大鸣:《三十而立——中国都市人类学的发展与展望》,《思想战线》2019年第4期。中国都市人类学历经30多年的发展,其学科体系不断完善、研究主题越来越多样化;同时其研究也不断凸显中国特色,这些都与中国都市人类学学科建设者的努力密不可分。张继焦及其研究团队作为都市人类学学科的首批建设者,他们不仅对中国都市人类学的国际化起到了巨大的推动作用,而且对世界都市人类学学科的发展也贡献了很大的力量,具体表现在以下几个方面。

第一,在都市人类学相关国际和国内组织中任职,极大地推动了中国都市人类学研究的国际化。在2005年到2007年,张继焦曾经在国际都市人类学委员会中任职,担任该委员会的助理秘书一职,不仅负责一些国际会议的筹备工作,同时还带领一些国外学者来中国进行学术交流与调研。另外,自2010年中国人类学研究会都市人类学专业委员会成立以来,张继焦便开始担任该专业委员会的联合主席。中国都市人类学专业委会对于我国研究都市人类学专业的人来说,是我国目前唯一的全国性的专业学术团体。自都市人类学专业委员会成立以来,在麻国庆和张继焦的带领下,都市人类学专业委员会单独或联合组织、举行的国内及国际的学术会议、学术活动等高达数十次,组织国内外学者推出论文集或者论著数十本,这些都极大地推动了都市人类学的国际化。(10)张继焦:《中国都市人类学的最新学科进展——学术活动和学术成果》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2017 年第5期。

第二,多次参加或组织都市人类学相关的国际会议,与国际学者进行学术交流,并发表一些有关移民研究的外文论文。自1989年以来,张继焦参加或组织过的都市人类学相关国际会议主要有首届国际都市人类学研讨会,在意大利卢卡小镇参加的都市人类学委员会组织的年会,以及他和加拿大马里托巴大学埃伦(El⁃len)教授联合组织的“中国和亚太地区的移民”的国际研讨会;在澳大利亚参加的“第十二届大都市国际会议”,以及在德国波恩参加的国际大都市组织的年会等。同时,张继焦还将自己的一些学术成果翻译成外文在会议上宣读,这些成果被收录到一些国际会议的论文集中并在国外进行发表。(11)参见张继焦:《中国学术的国际化之路》,四川大学国际关系学院讲座,2021年7月5日。这些成果有《中国的移民、多民族城市的兴起和跨民族关系》(12)参见Zhang Jijiao,Migration,Emerged Multi-ethnic Cities and Trans-ethnic Relations in China,收编在《Beyond Multiculturalism(超越多元文化主义)》之中,该书由英国Ashgate出版社正式出版,2009年。、《贵州省少数民族外出劳动力及其对流出地的影响》(13)参见Zhang Jijiao,Ethnic Minority Labor Out-migrants from Guizhou Province and Their Impact on Sending Areas,收编在《China’s Minorities on The Move:Selected Cases(流动中的中国少数民族:研究案例选编)》一书中,该书由美国M E Sharpe出版社正式出版和发行,2003年。、《移民的社会网络在城市求职中的作用》(14)参见Zhang Jijiao,Migrants’Social Network Used in Seeking Employment in Urban Areas,被收编在《Urbanization and Multi-Ethnic Society(都市化与多民族社会)》中,由印度的跨印度出版社(INTER-INDIA PUBLICATIONS)正式出版,2007年。、《亚太地区的社会流动和劳动力迁移》(15)参见Ellen R. Judd and Zhang Jijiao ,Labor Migration and Social Mobility in Asia and Pacific Region,Beijing:Intellectual Property Publishing House,2011。等。

第三,作为第一批都市人类学学科建设的参与者,张继焦及其研究团队不仅在中国都市人类学发展的起步阶段负责各种与都市人类学有关的理论、方法和研究领域的翻译和梳理工作,而且在中国都市人类学后来的发展中,张继焦还敢于突破西方理论的束缚,向西方国际学术权威提出质疑与挑战;不仅出版了一些在国际和国内都具有很大探索价值的实证研究成果,而且还创造性地提出了一些适合中国都市研究的新的理论。这些研究成果和新的理论极大地促进了中国人类学的发展,同时也为世界人类学的发展贡献了一份中国力量。如:将费孝通先生用于分析中国传统农村社会结构的“差序格局”理论发展为适合分析中国目前都市社会的理论;在对一些学者进行借鉴和学习之后,将原来的“经济文化类型”理论进行改造,发展为适合分析目前社会的带有新结构主义性质的“经济文化类型”理论等。这些理论创造不仅对中国,也对世界都市人类学的发展作出了极大的贡献。(16)张继焦:《都市人类学:人类学民族学的“城市学派”——访中国人类学民族学研究会都市人类学委员会主席张继焦教授》,《广西师范学院学报(哲学社会科学版)》2018年第3期。

(二)在企业人类学国际化方面的贡献

企业人类学被称为人类学的第四次革命。(17)张继焦:《企业人类学:人类学的第四次革命》,《青海民族研究》2016年第2期。企业人类学起源于20世纪二三十年代,经历了不同的发展时期,其名称也经历了很多变化,如“工业人类学”“经营人类学”“工商人类学”“组织人类学”等。2009年,企业人类学将这些名称整合起来,形成了一个人类学的新兴分支学科(18)参见张继焦:《企业人类学:学科体系建设、发展现状与未来前景》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》2015年第4期。。在近些年的不断发展过程中,企业人类学的国际化水平不断提高,在国际学术界产生了一定的影响力,这与中国人类学的众多学者尤其是学者张继焦及其研究团队密不可分。

首先,创办“国际企业人类学专业委员会”并担任该委员会的主席,促使企业人类学这一门新兴学科的成型。在张继焦及其研究团队的不断努力下,“第一届企业人类学国际论坛”在2009年7月举行的国际人类学与民族学联合会第十六届大会上得以顺利召开,并且由中国人倡导的第一个“国际企业人类学专业委员会”在这次国际会议上得以正式成立。同时为了更好地促进国际企业人类学的发展,张继焦及其研究团队还统一了国内外企业人类学的学科名称和学术体系。这三个事件的产生,标志着企业人类学作为一门新兴学科的成型。(19)张继焦:《企业人类学的新探索:近年的学术活动及其研究方向》,《创新》2015年第3期。之后,为了进一步推进企业人类学的发展,张继焦不仅发表了第一篇以企业人类学来命名的学术论文,而且还出版了第一部以企业人类学来命名的英文著作。此外,在张继焦的带领下,形成了一个全球性的研究企业人类学的专业学术团队。这些作法不仅使得中国学者在国际企业人类学的发展中充当了引领者的角色,占据了世界人类学发展的优势地位,而且使中国学者真正站到了世界学术舞台的中央。(20)张继焦:《企业人类学:近年最新学术成果和研究进展》,《创新》2015年第4期。这不仅对中国人类学的国际化具有重大意义,而且对中国整个学术的发展产生了深远的影响。

其次,组织并开展与企业人类学有关的国内、国际会议及学术论坛,并形成了一系列学术成果如多部论文集或论著,极大地推动了企业人类学的国际化。自2009年以来,在企业人类学委员会主席张继焦的带领下,截至2015年企业人类学已经举行了3个国际性系列的会议及1个国内系列的会议。(21)张继焦:《企业人类学:学科体系建设、发展现状与未来前景》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》,2015年第4期。国际系列的会议分别是已经举办过多次的“企业人类学”国际论坛、“经营与人类学”国际会议和“国际工商人类学”研讨会(22)3个国际性系列会议分别是始于2009 年的“企业人类学国际论坛”,至2015年已办5次(昆明、安塔利亚、曼彻斯特、千叶、曼谷)、始于2010年的“经营与人类学”国际会议,至2015年已办4次(大阪、香港、北京、首尔),以及始于2012 年的“国际工商人类学”研讨会,至2015年已办3次(广州、上海、吉首)。1个国内系列的会议是始于2012年的国内企业人类学研讨会,至2015年已办4次(兰州、成都、大连、贵州)。。除此之外,张继焦及其研究团队还将会议中参会学者发言的部分学术成果整理汇编成了一些论文集或论著,仅在2009年到2015年,企业人类学这门新兴学科就已经在国内和国外出版了中文著作4部、英文论著4部、中英双语论著3部,以及翻译作品2部,各类学术成果总计高达13部。(23)13部学术成果主要有:《东南亚50位华人领袖、华商和经理人访谈录》《老字号蓝皮书——中国老字号企业发展报告No.1(2011)》《老字号绿皮书——老字号企业案例及发展报告NO.2(2013—2014)》《中国老字号的传承和变迁》等四部中文论著;《企业人类学:应用研究和案例研究》《世界各地的唐人街:镀了金的非法聚集区、民族都市区、移民文化社群》《经营与人类学:关注神圣空间》《工商人类学通论》等四部英文论著;《企业和城市发展:并非全是经济的问题》《对经济社会转型的探讨:中国的城市化、工业化和民族文化传承》《新一轮的城市化、工业化、市场化、文化多元化,对于全球化和现代化的探讨》等三部中英文双语论著;以及《日本会社文化——昔日的大名,今日的会社》《工商人类学》两部翻译作品。由此,我们可以发现,虽然企业人类学是一门在国际上新近兴起的分支学科,但是近几年来却举办了多次学术会议、学术讲座,并且取得了丰厚的学术成果,可见其在国际学术界上相当活跃。

再次,不断扩大企业人类学的研究范围和研究对象,并形成了一系列学术成果,进一步推动了企业人类学国际化的发展。在张继焦等专业人士的努力下,企业人类学的研究范围已经不再局限于简单的社会组织,而是扩展到了各种复杂的企业中,如随着改革开放大批兴起和发展起来的私营或民营企业、伴随着全球化而大量产生的跨国公司、历经百年传承的中华老字号企业等。同时经过近几年的发展,企业人类学的研究者和研究对象都在大幅度地增长。目前已经覆盖了5个大洲的26个国家和地区,包括欧洲的12个国家、南美洲的3个国家、亚洲和大洋洲的9个国家和地区,以及北美洲的2个国家。(24)26个国家和地区主要包括:亚洲和大洋洲的日本、澳大利亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、中国等8个国家与中国香港地区;欧洲的西班牙、德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、瑞典、芬兰、波兰、葡萄牙、俄罗斯等12个国家;北美洲的美国、加拿大2个国家,南美洲的阿根廷、秘鲁、古巴等3个国家。另外,在众多国际企业人类学学者的努力下,企业人类学还出版和发表了许多的论著和论文,取得了丰富的学术成果,这些都对企业人类学的国际化作出了重大贡献。

三、中国人类学国际化的六个重要方面

(一)扎实学科基础理论,做好学术准备

中国学者要想促进中国学术的国际化,使中国学术在国际中占有一定的地位,获得在国际学术中的话语权,必须先不断加强自身学科理论知识的学习。只有拥有扎实的学科基础理论,才能在实际研究中不断发展、创造理论,进而产出有意义的学术成果,为中国学术国际化做好铺垫。张继焦之所以能够在人类学领域取得巨大的成绩,与其人类学方面专业理论知识的积累密不可分。比如在1983年到1987年期间,张继焦曾在中山大学人类学专业学习,并于1994年考博,师从著名社会学家李培林教授,成为其开门弟子。有了这两阶段专业的理论知识学习及专业书籍的滋养,为其之后从事专业学术研究做了充分的准备。

(二)积极将中国的学术成果展示给世界

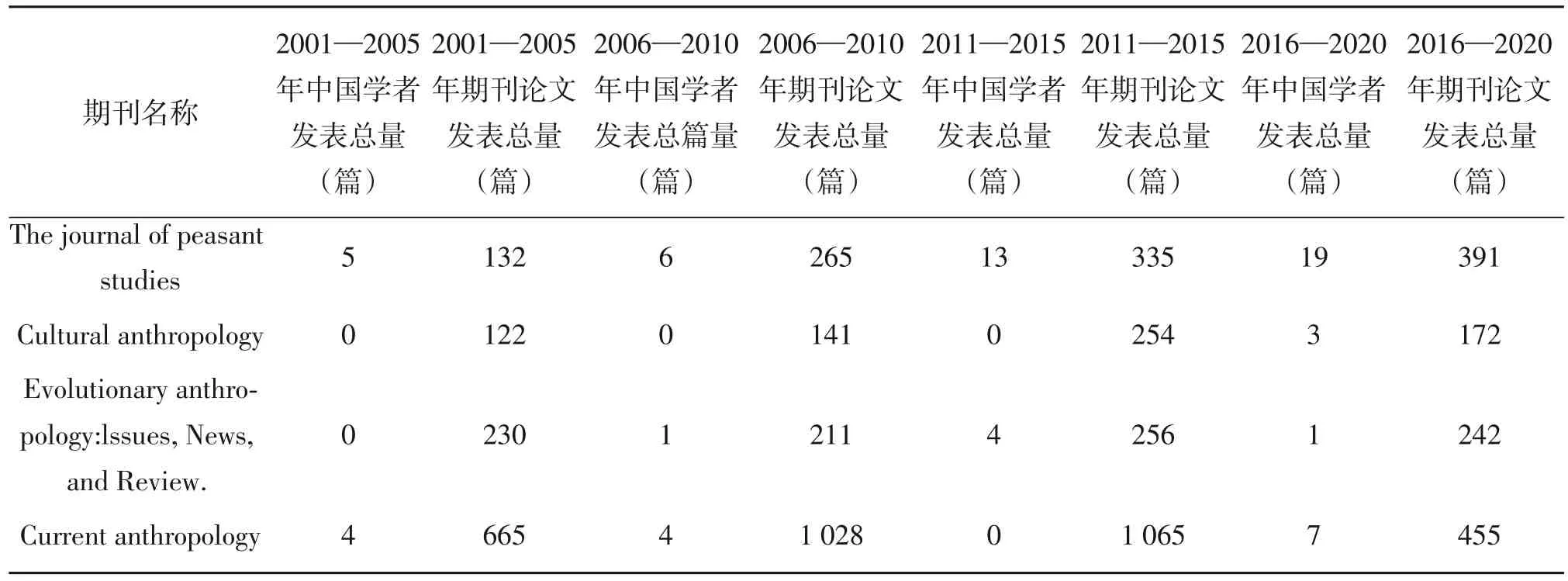

中国学术国际化水平的一个很重要的体现就是中国学者在国际著名期刊上发表论文的数量,这是衡量国际化水平的一个较为客观的指标。为了更加清楚地了解目前中国人类学学者外文学术成果的情况,笔者通过中国知网外文期刊查询了在人类学“期刊因子”排行前几位的英文期刊中中国学者论文发表情况,以及期刊论文发表总量,见表1。

表1 2001-2020年中国学者在四个比较权威的人类学英文期刊上的论文发表情况

通过表1看中国人类学者的论文发表量,我们可以发现近20年中国人类学者的论文发表数量都偏低。但是,我们也可以发现在2011-2015 年、2015-2020 年这两个时间段的论文发表数量相较于2001-2005 年、2006-2010年来说,中国学者在这四个英文期刊上的论文发表呈上升趋势,近年来论文发表数量有所增加。由此可见,近年来中国人类学者的国际化水平虽然不高,但在不断提升。另外,通过表1对比中国学者四个时间段论文发表量和对应时间段期刊论文发表总量,我们发现中国学者的论文发表量在期刊中占比偏低,可以说中国学者的论文发表量在这几个期刊中微不足道。因此,为了提高中国人类学的国际化水平,中国学者不仅需要发表更多的学术论文,而且需要将这些学术成果通过讲座、会议等方式传播于世界,让更多的国际学者了解中国的学术成果。

1. 发表外文学术成果

要想促进中国学术的国际化,需要将中国学者的学术成果展示给世界,使其迅速进入国际学术舞台。中国学者的学术成果要展示给世界,就意味着不能只发表中文学术成果,而要发表多种不同的外文学术成果。然而在所有的外文中,英语是使用率最高的外国语言,所以,要想让中国学者的学术成果为世界学者所熟知,我们首先必须要学好英文,并将我们所取得的成果以英文的形式即他们所熟知的形式展示出来。其次,中国学者要学习多种外国语言,如法语、日语等,这样会使中国的学术成果为更多的使用其他语言的学者所知晓,从而进一步增强中国学术的影响力。再次,中国的学者还可以将自己的学术成果在一些国际会议或者英文期刊上展示出来,以此来增进与国际学者的学术交流。在发表外文学术成果方面,掌握多种语言的中国人类学学者张继焦取得了不小的成就,如从2003年中国人类学学者张继焦就开始发表第一篇英文论文——《贵州省少数民族外出劳动力及其对流出地的影响》(25)参见张继焦,Ethnic Minority Labor Out-migrants from Guizhou Province and Their Impact on Sending Areas(贵州省少数民族外出劳动力及其对流出地的影响),收编在澳大利亚学者Robyn Iredale 等编的《China’s Minorities on The Move:Selected Cases(流动中的中国少数民族:研究案例选编)》一书中,该书由美国M E Sharpe出版社2003年正式出版和发行。和第一篇日文论文——《从人口和经济的角度分析黑河中下游的生态环境问题——张掖和酒泉的水资源及其利用》(26)参见张继焦:《人口と経済の角度からの黒河中·下流の生態環境悪化問題の分析一張掖と酒泉:水資源及びその利用(从人口和经济的角度分析黑河中下游的生态环境问题——张掖和酒泉的水资源及其利用)》,『オアッス地域研究会報』(《绿洲地域研究学报》)第3卷第1号,2003年10月。,并在之后相继发表英文、法文、日文等外文论文30多篇,以及论著近10部。这些外文学术成果的发表,极大地将中国的学术成果展示给国际学者,同时加速了中国学术迈向国际化的步伐。

2. 访问国际知名大学,并做讲座

将中国的学术成果展示给世界,发表英文论文和出版英文论著只是第一步。因为英文论文和英文论著发表出来之后,并不能保证一定有人去看,因而中国学者需要去国际知名大学展开学术讲座,将自己的学术成果以英文或其他外文的形式表述出来,让他们真正听到、了解中国的学术成果。到国际知名大学去进行讲座是化被动为主动,与其被动地等着国际学者去发现,不如主动地将中国的学术成果推出去,这样的形式能够使中国的学术成果更快速地传播于国际,与国际学术展开交流。在这个方面,张继焦做了很多努力。为了推进中国人类学学术成果走向国际并与国际展开交流,从2003年到现在,中国人类学学者张继焦已经访问过美国、英国、加拿大、德国、新加坡、日本、韩国等36个国家和地区,并分别在这些国家中的知名大学进行学术讲座与交流,如哥伦比亚大学、牛津大学、科隆大学、早稻田大学等。(27)参见张继焦:《中国学术的国际化之路》,四川大学国际关系学院讲座,2021年7月5日。

(三)扩大中国学术研究的国际化领域

1. 在国外开展实地调查

如果中国学者的研究地域仅限于中国国内,那么中国学者的视野就会局限在国内,所得到的学术结论也不免略显片面,同时也会阻碍中国学术界与国际学术界的交流。身为学者要清楚地知道仅仅局限于某一个地域的个案研究,往往不受重视,真正能够引起国际学界所关注的学术成果往往是与国际中大多数国家的发展有关系的成果。

中国学者在国外开展实地研究,一是可以丰富中国学者的经验知识和实际案例,使其学术成果更具有全球性视野,而不仅仅局限于国内。二是可以作为国内研究的延展,以一种中国学者所特有的视角来分析和研究国外的某些情况,为世界其他国家的发展及国际学术的发展贡献中国力量。三是有利于建立国际学术网络。如张继焦曾多次参加过国外实地调查,第一次海外实地调查是2005年在马来西亚的调查,第二次是2011 年在加拿大多伦多的访学和实地调查。到目前为止中国人类学学者已多次参加了海外实地调查。张继焦曾表示这些海外实地调查对他自身及对促进人类学的国际化都有很大的贡献,如就马来西亚和加拿大多伦多的海外研究项目,张继焦说这些海外研究项目不仅大大开阔了他的研究视野,让他走出了一个国家的局限,有机会对不同国家进行比较分析研究;同时也让他结交了一些马来西亚、加拿大的著名学者,初步建立了国际学术网络,为中国学术国际化水平的进一步提高夯实了基础。

2. 开展国际合作研究

开展国际合作研究是扩大中国学术研究区域的另一种方式。对于大多数学者来说独自直接在国外开展实地研究或许有些困难,但可以参加一些国际合作研究。参加一些国际合作研究不仅难度上比独自进行海外研究小一点,而且同样可以扩大自己的学术视野,以及促进学术成果的国际化。中国人类学学者张继焦从2004年开始多次参加国际合作研究项目,包括中意两国合作研究的“城市可持续发展”项目、中欧合作研究的“国际移民族群及其对接受国劳动力市场的影响——中国、德国、荷兰、法国和英国的比较研究”项目、中英合作研究的“中英创意实践中的城市生态产品的民族文化意义”项目,以及“平遥古城调查”项目等。(28)参见张继焦:《中国学术的国际化之路》,四川大学国际关系学院讲座,2021年7月5日。

(四)搭建国际学术网络,促进中外学术交流

1. 参加或举办国际会议

参加或举办国际会议无疑是促进学术交流的一个非常有效的方式。中国的学者参加或者举办一些国际性的会议,不仅会在会议上了解和学习到其他国家的一些最新的研究成果与理论,同时也可以将中国自身的学术成果通过会议的方式展示出来,供世界其他学者了解和学习。不同国家学者之间的交流,不仅可以丰富知识,同时也可以进行理论检验与修改。除此之外,在整个交流的过程中,还能结识一些志趣相投的学者,搭建自身的学术网络关系。中国人类学学者张继焦在人类学方面所取得的成功,和他经常参加或者举办国际会议密切相关。张继焦曾到澳大利亚参加“第十二届大都市国际会议”、“中国与亚洲的移民”国际会议、国际人类学与民族学会议等众多国际会议,不仅促进了中国人类学的国际化,同时也搭建了自身的学术关系网络,为自身及中国人类学的进一步国际化的发展打下了坚实的基础。

2. 在国际学术组织中任职

国际学术组织是各国进行学术交流的重要平台,在国际学术组织中任职或者创立国际性的学术组织,对于中国学术的国际化,以及中国学术在世界中的话语权的获得,无疑至关重要。当然并不是所有的学者都有机会在国际学术组织中任职或者创立国际学术组织,但是如果有机会,各位学者可以把握好机会。中国人类学界的很多学者,在很久以前就曾设想并准备在国际知名学术组织中建立一个由中国人掌握话语权的专业委员会,但是历经多次倡导都以失败而告终。直到2009年,在张继焦及其研究团队的不懈努力下,在国际人类学与民族学联合会下终于成立了一个由中国人倡导的“国际企业人类学专业委员会”,并由张继焦担任首任主席。除此之外,在2013年,张继焦还成功当选为国际人类学联合会的副理事长,至此中国和东南亚学者在国际人类学联合会的领导层中终于有了代表,中国和东南亚学者的声音真正能够为国际学术界听到。张继焦在国际组织中的任职,不仅有利于中国向世界发出自己的声音,掌握一定的学术话语权,还有利于加强中国与国际学术界之间的交流,进一步推动中国学术的国际化。

(五)与国际学术权威及其观点展开对话

学术对话是和政治对话极为不同的一种对话形式,学术对话主要是对国内外同行的某些观点进行批评或商榷,并提出不同的观点。学术对话是学术研究的一般规则,每进行一项研究都应该十分熟悉有关研究的情况,包括国内外相关的研究和观点。(29)参见何星亮:《论人类学的本土化与国际化》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2000年第1期。与国际学术权威及其观点展开对话,是促进学术本土化和促进中国学术国际化的一种重要的方式。学术对话包含多种形式,可以是与已故西方学者进行对话,也可以是与在世的西方学者进行对话。在与西方学者进行学术对话的过程中,对西方学者所提出的某些理论和方法进行商榷或者批判,从而提出中国自己的理论和方法,是中国学术走向世界的重要途经。张继焦曾多次针对国外学者的某些观点提出质疑,并通过对中国本土的实际调查研究,提出新的观点,与国际学者展开学术对话,如《解答李约瑟之问:中国是否有过“工业革命”?》(30)张继焦、党垒:《解答李约瑟之问:中国是否有过“工业革命”?》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》2019年第5期。、《粤商及其所建立的岭南地区和全国性市场体系——与费正清和施坚雅的对话》(31)张继焦、吴玥:《粤商及其所建立的岭南地区和全国性市场体系——与费正清和施坚雅的对话》,《贵州民族研究》2020 年第6期。、《中国信仰文化体系的新探索:与杨庆堃和华琛的对话》(32)张继焦、吴玥:《中国信仰文化体系的新探索:与杨庆堃和华琛的对话》,《青海民族研究》2020年第1期。等文章。与国际学者进行学术对话,不仅可以使国际学者看到一些学者研究的不足,也可以使中国学者独特的思考为国际学界所知晓,这不仅对于学者张继焦个人的学术发展起到了促进作用,同时对中国人类学的国际化也起到了巨大的推动作用。

(六)创造具有中国特色的新理论,为国际学术的发展贡献中国力量

学术的国际化与学术的本土化密不可分,互为前提。国际化和本土化只有互相配合,中国学术才能实现更好的发展。因此,我们在提倡中国学术国际化的过程中,也不能忽视中国学术的本土化研究。张继焦曾经指出西方学术界之所以看不起我们这些非西方学术,是因为我们这些非西方学术界所做的研究,要么是不顾本国的实际情况直接套用西方的理论来分析本国现实;要么是纯粹的事实性描述即虽然提出了一些不同于西方学术界的观点,但是并没有上升到理论的层面。因此,中国的学术研究要想在国际学术界获得一席之地,必须透过事实表面的现象,去深入挖掘这些事实背后的基础原理,并进一步创造出中国本土的新理论。中国学者只有发展出自己本土的理论,才能真正地做到理论自信、学术自信,中国学者才能自信地与国际学者展开平等的对话与交流,中国学术才能真正与西方学术平起平坐,真正走向国际化。在这方面,中国人类学学者张继焦取得了一定的成就。他在费孝通先生的“差序格局”的社会和李培林教授的“社会结构转型理论”的基础上,结合中国目前的现实情况提出了“二元社会论”,即中国目前的社会可以划分为“蜂窝式社会”和“伞式社会”。(33)张继焦:《人类学民族学研究范式的转变:从“差序格局”到“社会结构转型”》,《西北师大学报(社会科学版)》2016年第3期。这一理论概念的提出,对解释中国目前由于工业化、市场化、城市化所带来的社会的变化,提供了良好的分析视角,为中国人类学学者的研究提供了可以凭借的本土理论,极大地增加了中国人类学者的学术自信。

四、总结与展望

(一)总结

通过上面的论述,我们了解到学者张继焦及其研究团队在推动中国人类学国际化方面作出的巨大贡献,他们在推动中国人类学国际化、民族化的过程中所着重的几个方面,为我们提供了一些促进中国学术国际化的方向和方法。实际上,促进中国学术走向国际化的方式还有很多,本文只是通过学者张继焦及其研究团队的一些经历,简单地归纳、总结出了一些通用的方式方法。虽然张继焦及其研究团队在推动中国人类学国际化方面的方式有很多,但并不是要求所有的中国学者都能做到以上所提及的方面,做到其中的任何几项都会对中国学术的国际化起到一定的推动作用。

近些年,随着学术国际化呼声的日益提高,在中国政府及中国学者的不断努力下,中国学术的国际化程度不断提高,中国学术逐渐拥有在国际学术体系中的话语权,这极大地鼓舞了中国学者,但是也存在一些问题。比如有的学者盲目推行学术国际化,而不区分什么是好的国际化、什么是坏的国际化;有的学者将“国际化”与“本土化”对立起来;有的学者将“国际化”直接等同于“西方化”,一味盲目崇拜西方理论,忽视中国的现实;有的学者认为英语是国际通用语言,学术的国际化就是大量发表英文论文;(34)参见刘益东:《摆脱坏国际化陷阱,提升原创能力和学术国际话语权》,《科技与出版》2008年第7期。而有的学者则对中国目前学术发展阶段定位不清,认为目前中国学术的发展仍然停留在翻译介绍西方理论的阶段等。这些问题都是中国学术国际化过程中的绊脚石,如果不加以解决,将会一直阻碍中国学术国际化的进一步发展。

因此,中国学者在促进中国学术国际化的过程中,要自觉主动地规避这些问题,采用自身擅长且恰当的方式促进中国学术的国际化,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。另外,中国学者应该谨记,不论是发表外文学术成果、还是参加国际会议、到国际知名大学做讲座等,这些都不是最终目的;在了解西方理论与中国实践的基础上,发展和创造出中国人自己的理论才是最终目的。只有中国人创造出自己的理论,才能真正地与西方学术平起平坐,并驾齐驱,中国学术才能真正地走向国际化,中国学术才能为世界学术的繁荣发展作出更大的贡献。中国人类学学者张继焦之所以能够在促进中国学术的国际化方面作出巨大的贡献,这与他不断地结合中国的实际,对西方理论进行不断地反思与批判,发展和创造出适合中国自身发展的“二元社会论”,并建构了新古典“结构-功能主义”这个理论框架密不可分。正是因为创造出了中国自身的理论体系,中国人类学学者张继焦才能更加自信地走进国际学术舞台,并在国际学术中为中国学术争得一席之地。

(二)展望

为什么中国学者要执意追求中国学术的国际化呢?这不仅仅是因为目前现实情况的要求,更是因为如果实现了中国学术的国际化将产生一些重要的影响。由于目前中国学术的国际化还处于初级阶段,我们还不能准确地说明中国学术的国际化到底能产生哪些影响,但是我们可以进行思考与展望。如果中国的学术真正走向了国际,站在了国际学术舞台的中央,那么将可能产生以下几点影响。

1. 加强学术交流、促进学术多样性

中国学术走向国际,不仅可以使中国的学术发展成果为国际所知晓,使得中国真实的发展情况为世界各国学者所认知,而且可以使中国学者更好地了解国外学者的最新研究成果,开阔中国学者的视野,为中国学术的发展打下基础。同时中国学术走向国际化,还可以使中国及世界其他国家实现在学术方面的互学、互通、互鉴、互享,创造出多样化的学术成果,实现学科的国际共融。可以说中国学术的国际化,实际上也为世界学术的发展贡献了一份中国力量,展示出中国在世界学术发展方面的责任与担当。

2. 破解学术与经济不匹配的现状,使中国学术获得国际话语权

倘若中国所作的学术研究、学术视野仅仅局限在中国国内,那么中国学术的影响范围也会仅仅局限在国内,从而导致中国的学术在国际上微不足道。随着改革开放的深入,中国的经济获得了极大的发展、取得了辉煌的成就,然而中国的学术影响力却与之不匹配。促进中国学术的国际化,将可以增强中国学术在世界上的影响力,增加中国在学术中的话语权,从而破解学术地位与经济地位不匹配的顽疾,进而使中国及中国学者赢得应有的尊重和地位。

3. 破解学术“国际化”与“本土化”的二元对立论

长期以来,一些中国学者将学术的“国际化”与学术的“本土化”对立起来,认为两者是不可调和的。然而通过近几十年中国学术国际化的发展,我们逐渐发现学术的“国际化”与学术的“本土化”实际上是密切相关的,两者既相互对立又相互统一。(35)参见何星亮:《论人类学的本土化与国际化》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2000年第1期。进入21世纪以来,如何处理好“国际化”与“本土化”的关系对中国各学科的发展至关重要。中国学科的发展不能仅单一地强调“本土化”,这样不仅会影响中国与世界之间的交流与了解,同时也不利于真正实现“本土化”。只有充分的国际化,熟知国际学术中的一些理论和方法,才能知道这些理论到底适不适合中国的实际,进而立足于中国本土的实践,探索和发展出真正适合中国本土的理论与方法,才能真正地改变中国学术一直跟在西方学术背后亦步亦趋的状况。

4. 促进本土学术的发展,破解依附西方理论的困境

中国学者进行学术研究往往都是依据西方的理论而没有自己本土的理论,因此导致中国的学术研究只是为他人做嫁衣,即为检验和发展西方的理论提供依据。中国学术的国际化,可以使中国学者与国际权威学者或观点进行对话,对他们的理论或者观点提出质疑和批判。在此过程中,一方面可以增强中国学者的学术自信,另一方面也有利于中国学者打破对西方理论的依赖,根据中国本土的实际经验,创造出适合中国本土研究的理论与方法,进而促进中国本土学术的快速发展,使中国学术能够在国际学术话语体系中掌握更多的话语权。