全球价值链视角下中国隐含碳贸易转移路径研究*

2022-05-20孙华平

张 灵 孙华平

一、问题的提出

全球经济的迅猛发展,对自然资源造成了严重破坏;当前全球面临能源资源短缺与日益严重的生态退化,日益增加的碳排放也在威胁人类生存和经济社会的可持续发展(Trica&Papuc,2013;韩博,2016)。经济社会发展、人的发展、自然资源环境发展的有机协同已经成为经济高质量转型的内在诉求(OECD,2009;刘思华,2011)。在国际社会发展绿色化潮流和我国加快推进生态文明建设的背景下,“一带一路”的发展必须是绿色发展(McAfee,2015;郭秀清,2016)。改革开放以来,我国凭借劳动力低成本的比较优势,通过国际代工等模式逐步嵌入了全球生产网络与市场体系,并于2010年超过美国成为全球第一制造业大国。进入21世纪,尤其是加入世界贸易组织以来,我国的进出口贸易飞速发展,于2009年超过德国成为世界第一出口大国。在经济贸易发展的背后,我国的环境质量却不容乐观。目前我国每年的碳排放已经超过美国和欧盟的总和,大约占世界碳排放总量的三成。①据统计,2019年中国碳排放量占世界27.92%,美国占比是14.5%,而欧盟是9.02%。参见《全球碳排放现状与挑战》,载于《中大商业评论》。因此,如何平衡经济贸易的发展与环境保护进而实现可持续发展已经成为一个迫在眉睫的问题。在碳减排的国际谈判中,各国嵌入在全球价值链中的碳排放责任应该如何界定?理清国际分工中各种排放在生产和消费之间的关系,研究垂直专业化以及分段式生产对全球价值链参与碳排放的影响,探究全球价值链与碳减排责任的内在联系,可有效解析“一带一路”沿线国家和地区的隐含碳排放来源,同时也有利于我国深度融入全球绿色经济治理体系。

刘会政等(2018)发现通过前向关联模式嵌入全球价值链有助于减少碳排放量,而通过后向关联模式嵌入全球价值链会造成碳排放的增加。司增绰和周坤(2017)通过测度相对贸易优势指数与双边贸易综合互补性系数,分别从时空等视角考察了我国与“一带一路”沿线国家的贸易关系,发现双方贸易互补性产业在数量上具有绝对优势。孙华平和魏伟(2020)探析了新冠肺炎疫情背景下中国嵌入全球价值链的韧性特征并对其断链风险进行了分析。Liu和Fan(2017)基于多区域投入产出表测度了价值链视角下的隐含碳排放。Meng等(2018)基于投入产出方法分析了全球价值链中的隐含碳。姚秋蕙等(2018)探讨了“一带一路”沿线地区的生产者及消费者责任,并基于多区域投入产出分析,测算了“一带一路”沿线地区隐含碳流动,分析了生产碳及消费碳强度在全球的空间分布状况。孙华平和杜秀梅(2020)分析了全球价值链嵌入影响我国产业碳生产率的传导机制,并在进行了实证检验后发现全球价值链嵌入程度会显著促进产业碳生产率提高,而全球价值链嵌入位置则显著抑制了我国工业碳生产率的跃迁。因此,需要调整环境规制的强度,努力提升能源利用效率,推动产业结构向低碳清洁化升级,不断加快科技创新力度。蓝庆新等(2020)提出在推进绿色“一带一路”建设中,需要着力推广绿色发展理念、优化绿色投资区位选择。Soundarrajan和Vivek(2016)认为绿色金融是印度可持续绿色经济增长的关键。李向阳(2019)认为“一带一路”既有区域主义又有多边主义的特征,其边界范围也是动态的,而其治理结构属于“关系治理”与“规则治理”的结合。Sun等(2020)讨论了碳排放与经济增长的非线性关系,并基于数据对经合组织国家与“一带一路”国家进行了比较分析。全球价值链分工基础上的企业内贸易已成为当今贸易模式的主流(De Backer&Miroudot,2013;Koopman et al.,2014;王直等,2015)。刘志彪和吴福象(2018)指出中国企业在全球化战略背景下,采取了既加入产业集群又嵌入全球价值链的“双重嵌入”“抱团嵌入”模式,发现在“一带一路”全球价值链中,企业越是靠近上游工序,价值增值和技术控制能力越强。

人类社会正在实现从工业文明向生态文明的转化,建设生态城市、不断推进生态文明深入发展是实行新型工业化战略的必然选择(覃玲玲,2011;谷树忠等,2013;Bansha et al.,2015)。制度质量对能源效率具有显著的空间溢出影响(Sun et al.,2021)。“一带一路”沿线国家能源强度和碳排放强度高,是未来全球能源消费和温室气体排放的主要增长源,因此需要进行协同管理,推进绿色“一带一路”建设(柴麒敏等,2017)。本文基于Eora26跨国投入产出表,梳理了中国与主要发达国家及“一带一路”沿线国家和地区的经济贸易结构和变化趋势,剖析了各经济体的全球价值链指数和全球价值链嵌入特征,明晰了我国与主要发达国家及“一带一路”沿线区域产能合作关系和进出口碳贸易转移情况。同时,基于中国与各国家之间的进出口碳贸易量情况,探讨了国际贸易中存在的环境问题与碳排放责任,并就绿色低碳技术合作与发展、全球能源绿色开发、绿色“一带一路”建设等提出政策建议,对我国进一步融入绿色全球价值链、推动绿色协调可持续发展具有一定的现实意义。

二、全球价值链参与度和嵌入位置测算

Eora全球供应链数据库提供了高分辨率的时间序列投入产出表,包含了190个国家/地区的匹配环境和社会卫星核算账户。本文基于1990~2015年间的Eora26数据,利用投入产出分析法,对各经济体参与全球价值链的分工情况及演变趋势进行测算与分析。参照Koopman等(2014)的研究思路,本文运用总贸易价值增量模型,从价值增量的角度出发衡量产品在全球贸易中的流动,刻画中国在全球价值链中的位置和参与度。总贸易价值增量模型将现有的全球进出口统计数据和贸易附加值联系起来,同时将一国总出口中源自本国的贸易附加值与源自他国的贸易附加值加以区分,并构建了全球价值链位置指数(GVC_Position)和全球价值链参与度(GVC_Participation)两个量化指标用以衡量一国的各个行业在全球产业链中的位置和参与程度。

为了更方便地阐明相关矩阵和指标的意义,我们假设只存在三个国家,每个国家有N个行业,商品在行业中流转、加工,三个国家均能同时进口和出口中间品或最终品。

(1)完全消耗系数矩阵:

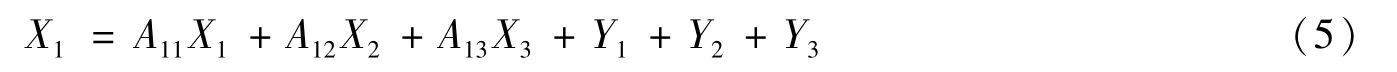

由于每个国家都有N个行业,所以Bij是一个N行N列的矩阵,完全消耗系数矩阵是一个3N行3N列的矩阵。完全消耗系数矩阵衡量每增加单位最终需求所带来的产出增量,例如,B11衡量了国1每增加1单位最终需求所带来国1的总产出的增加量,B12衡量了国2每增加1单位最终需求所带来国1的总产出的增加量。我们用X1表示国1的总产出,用Y1表示国1的最终需求。由此我们得到公式:

(2)直接消耗系数矩阵:

由于每个国家都有N个行业,所以Aij是一个N行N列的矩阵,直接消耗系数矩阵是一个3N行3N列的矩阵。直接消耗系数矩阵衡量某国所消耗的其他国中间品占某国总产出的比例,以3个国家为例,A11衡量了国1所消耗的国1中间品占国1总产出的比例,A12衡量了国2所消耗的国1中间品占国2总产出的比例。因此,我们可得到公式:

对于所有国家,得到总公式:

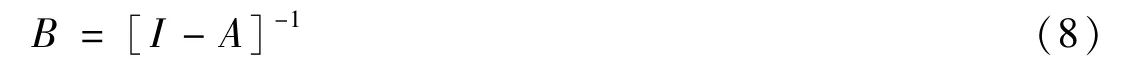

对公式进行变换,得到:

由此我们可以得到B矩阵的计算公式:

(3)贸易附加值矩阵:

首先我们引入附加值系数矩阵,附加值系数矩阵是一个1行N列的矩阵,表示一个国家每个行业对每单位产品的价值附加量大小,u是一个每一个元素均为1的1行N列行向量,那么可以得到:

我们用一个N行N列的对角矩阵表示一国N个行业的出口量(i=1,2,3),对角线是一国N个行业的出口量,非对角线为0。由此我们得到3N×3N的总出口对角矩阵E*:

另外,我们用一个N行N列的对角矩阵表示一国N个行业的附加值系数(i=1,2,3),对角线是一国N个行业的附加值系数,非对角线为0。由此我们得到一个3N×3N的附加值系数对角矩阵:

由此,我们可以得一个3N×3N的贸易附加值矩阵:

贸易附加值矩阵描述了总出口中不同国家的贸易附加值量,例如,表示国1出口中属于国1的贸易附加值,表示国2出口中属于国1的贸易附加值。

根据贸易附加值矩阵,我们可以引入三个指标DV、FV、IV,DVr表示r国总出口中属于本国的价值贡献量总和,FVr表示r国总出口中属于国外的价值贡献量总和,IVr表示其他国家出口中属于r国的价值贡献量总和。具体计算公式如下所示:

(4)GVC位置与参与度指标:

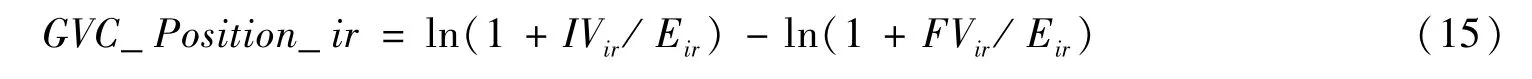

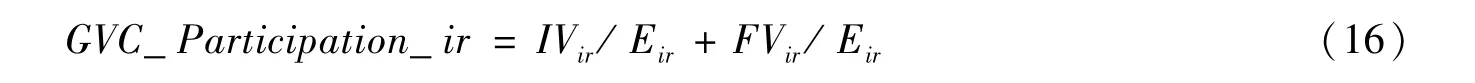

通过前文所述的三个指标DV、IV、FV,我们可以构建出衡量每个国家在每个行业的全球价值链中所处位置和参与度。这里引入两个指标IVir、FVir。其中,IVir衡量了r国i行业的附加值总和,可由贸易附加值矩阵每一行元素加总而得。FVir衡量了r国i行业出口中属于其他国家的附加值总和,可由贸易附加值矩阵每一列非对角线元素加总而得。

GVC_Position_ir描述了r国在i行业的位置,指标越大,说明r国在i行业的全球价值链中越靠近上游位置,即r国在i行业的产品生产中能贡献较大的贸易附加值。

GVC_Participation_ir描述了r国在i行业的参与度,指标结果值越大,说明r国在i行业的全球价值链中参与程度越高,即该国产业在国际经济体系中参与程度越深。

三、中国嵌入全球价值链中的分工态势及国际比较

(一)中国参与全球价值链的分工结构

1.位置指数

根据上述研究方法,本文测算了我国在2000年和2015年20个主要行业的全球价值链嵌入情况(见图1和表1)。①限于文章篇幅,实证结果无法在文中列示,读者如有兴趣,可联系作者获取。以2015年为例,我国行业整体的全球价值链分工位置较低。其中,交通运输业(0.17),电力、煤气及水的生产和供应业(0.15),零售业(0.14),邮政和电信服务业(0.11),纺织品和服装业(0.08)以及石油、化工和非金属矿物产品业(0.07)在全球价值链分工中的位置指数为正值,但数值不高;而采掘业,维护和修理业,金融中介与商业活动以及木材和造纸业的位置指数为负值,说明中国大部分产业处于全球价值链分工的中下游。对比2000年和2015年的全球价值链位置指数,可以发现近些年我国传统产业(如交通运输业,电力、煤气及水的生产和供应业,零售业,采掘业,纺织品和服装业以及石油、化工和非金属矿物产品业)的全球价值链分工均有向价值链下游移动的趋势。

图1 2000年和2015年中国嵌入全球价值链指数

表1 Eora26数据库行业分类

续表

加入世界贸易组织使中国真正全面和深入地融入全球价值链。随着我国加工贸易企业的动态转型和国内价值链体系的逐步完善,不少企业已经开始独立布局和构建自己的供应链系统。因此传统的“三来一补”加工贸易方式占我国总贸易额的比重在近几年开始降低,进而导致2015年中国各传统制造业的全球价值链位置指数较2000年情况有所下降。整体而言,中国的全球价值链位置指数总体相对较低。邮政和电信服务业,电器及机械工业,回收再利用业等行业的位置指数处于价值链的攀升阶段。实际上,在产业高质量发展、现代化经济体系建设等战略实施的背景下,近些年我国高科技制造业在出口产品中的贡献显著增加。随着我国自身配套能力的提升,未来中国嵌入全球价值链的方式不再局限于承接国际产业转移,而是凭借科技创新、健全的产业体系向全球价值链上游不断迈进。

2.参与度指数

从图1可以看出,我国的采掘业,金属制品业,石油、化工和非金属矿物产品业,木材和造纸业,交通运输业,电力、煤气及水的生产和供应业的全球价值链参与程度比其他行业高,说明这些行业的开放程度高;而教育、卫生和其他服务业,农业,渔业,运输设备业,酒店与餐饮业的开放程度低。对比2000年和2015年数据,可以发现我国行业开放程度整体变化不显著。实际上自2018年中美贸易摩擦以来,中国在全球价值链的参与度有所降低。此外,新冠肺炎疫情的冲击加速了全球价值链的区域化、碎片化发展,以及我国“双循环”新发展格局的提出与推进,可以预见我国的全球价值链参与度将有可能进一步降低。

(二)国际比较

从各国全球价值链参与度①限于文章篇幅,实证结果无法在文中列示,读者如有兴趣,可联系作者获取。来看,英国的参与程度较低,而美国服务业在全球价值链分工体系中位置较高。美国整体的行业开放度都比较高,尤其是农业、渔业、金属制品业,其参与度指数分别达到了2.25、1.31、2.58,在一定程度上说明了其自主创新能力较强、技术水平较高、有较高的竞争优势。日本的渔业和金属制品业,韩国的邮政和电信服务业、金融中介与商业活动、批发业、维护和修理业以及加拿大的金属制品业的开放程度较高。而韩国和日本的初级产品的全球价值链位置指数较低。相比较而言,“一带一路”国家大部分处于全球价值链分工的较低水平,尤其是制造业相对优势较低,而资源类产业具有一定的优势。泰国的金属制品业,石油、化工和非金属矿物产品业,采掘业,电力、煤气及水的生产和供应业开放程度较高。俄罗斯的电力、煤气及水的生产和供应业以及邮政和电信服务业,菲律宾和印度的采掘业,沙特、菲律宾的金属制品业均有比较高的世界开放水平。马来西亚和越南总体上也具有较高的开放程度。其中,马来西亚的批发业,维护和修理业,零售业,电力、煤气及水的生产和供应业开放程度较高。

四、我国嵌入全球价值链的隐含碳贸易转移路径

(一)模型构建

Eora26是目前最详细的全球尺度多区域投入产出表之一,该数据库提供了包括能源使用、碳排放和环境污染在内的环境数据。依托Eora26数据,本文对65个“一带一路”沿线国家和6个主要的发达经济体的碳排放量以及25个行业(复出口与复进口除外)的隐含碳贸易进行分析。

基于前述分析,可以得出c个国家、n个行业的情形下,生产和贸易的投入产出模型。X和Y是cn×1的向量;L是cn×cn的矩阵。在上述基于国家间投入产出模型的基础上引入环境因素,研究全球碳排放的情况。设为r国i行业的直接碳排放系数,每个国家有n个行业,则两国的直接碳排放系数可写成对角矩阵形式:

在c个国家的情形下,全球碳排放可表示为若干个方阵相乘的形式:

式(18)中将各国各行业的碳排放流向清楚地展现出来,可据此分析货物或服务最终需求的改变对整个经济系统二氧化碳排放的影响。二氧化碳的排放从生产端被重新分配到最终消费的活动中,即各部门在生产某一产品过程中的碳排放由供给侧重新分配到最终需求侧。

(二)模型结果分析

1.中国和主要发达国家隐含碳贸易转移路径分析

(1)中国和主要发达国家碳排放总量和隐含碳排放。

根据Eora26投入产出模型及相关数据,测算1990~2015年包括美国、德国、日本、韩国、英国和加拿大在内的6个主要发达国家的年度碳排放总量和隐含碳贸易量(见图2和图3)。整体来看,美国和中国是碳排放量大国。其中,美国的碳排放总量由1996年的5446.5百万吨增加到了2007年的6011.8百万吨,2008年后,其年碳排放总量呈下降趋势。英国和德国的碳排放总量整体呈下降趋势,分别由573.4百万吨和975.4百万吨逐步减少至482.6百万吨和755.8百万吨,下降15.8%和22.5%。日本的碳排放总量也从1990年的1301.7百万吨减少到了2015年的1180.7百万吨,下降约9.3%。而加拿大的碳排放总量呈持续上升趋势,由1990年的461.0百万吨增加到了2015年的526.6百万吨,增加了14.2%。韩国的年度碳排放量从1990年的232.7百万吨快速增长到了2015年的596.2百万吨,增幅156.2%。可以发现,在主要发达国家的年度碳排放总量中,美国碳排放量有明显的转折性变化;英国、德国和日本碳排放量呈下降趋势,其中,德国减幅最大;加拿大和韩国整体呈上升趋势,其中,韩国的碳排放量增幅最为显著。中国的年度碳排放量自2000年后显著增加。在2000~2010年间增幅最大,从2000年的3495.2百万吨增长到2010年的9206.0百万吨,增幅163.4%。自2010年后,我国年度碳排放量趋于稳定。

图2 1990~2015年中国及主要发达国家年度碳排放总量

图3刻画了1990~2015年我国和主要发达国家的年度隐含碳排放量。总体来看,受1992~1993年全球经济危机和1998年、2008年金融危机影响,各主要国家的国际贸易和隐含碳排放量在1992~1993年、1998年和2009年明显减少。2013年以后,各主要国家的隐含碳排放量均呈现逐年下降趋势。其中,美国在经历1996~1999年间的下降趋势后,在2000年后呈整体增加的态势,隐含碳排放量在2014年达到552.0百万吨。美国是隐含碳排放量最大的发达经济体,年均隐含碳排放量约为505.0百万吨。除英国外,其他主要发达国家隐含碳排放量整体呈上升趋势。德国是第二大隐含碳排放的发达经济体,年均隐含碳贸易量约242.6百万吨。韩国、日本增幅最为显著,分别由1994年的60.0百万吨和86.3百万吨增加到2013年的207.6百万吨和194.2百万吨,增幅达246.0%和125.0%。我国的年度隐含碳排放量受全球经济影响最为显著,是全球隐含碳排放量第一大国,年均隐含碳排放量达853.8百万吨。我国隐含碳贸易量在2000~2007年间高速增长,由598.7百万吨增长到1452.9百万吨,增幅142.7%。而同期我国的碳排放总量增幅约为112.8%,小于隐含碳排放量增幅。我国承担的隐含碳排放占总碳排放量的比重在此期间从17.1%上升到19.5%。

图3 1990~2015年中国及主要发达国家年度隐含碳排放量

从历年各国家碳排放量和隐含碳贸易量可以发现,世界主要发达国家基本已经历经碳达峰,而我国在近30年经济高速增长和进出口贸易快速发展的背景下,碳排放量快速增长。同时,中国已成为世界第二大经济体和第一货物贸易大国,也承担了大量由贸易伙伴消费引致的二氧化碳排放。因此,下文将进一步探讨主要发达国家及其行业间的隐含碳贸易关系,为构建更加公正合理的碳排放秩序、推动科学合理的国际贸易与合作提供基础数据。

(2)主要发达国家高碳排放行业隐含碳贸易特征。

图4展示了主要发达国家主要碳贸易行业在1990~2015年间进出口贸易中的隐含碳排放量。可以看出,主要发达国家的高碳排放行业有交通运输业,电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业,电器及机械工业,金属制品业,采掘业,运输设备业,金融中介与商业活动,木材和造纸业,食品与饮料业。通过主要发达国家高碳排放行业隐含碳贸易数据(见图5),可以发现美国、德国和日本的高碳排放行业集中在交通运输业,电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业,累计隐含碳贸易量分别为5980.10百万吨、3437.96百万吨、2107.97百万吨,1515.45百万吨、1886.54百万吨、1086.69百万吨和1028.28百万吨、902.28百万吨、708.11百万吨;韩国的高碳排放行业主要集中在电力、煤气及水的生产和供应业,累计隐含碳贸易量为1251.06百万吨;加拿大和英国的高碳排放行业主要集中在石油、化工和非金属矿物产品业及交通运输业,累计隐含碳贸易量分别为1181.81百万吨、1075.96百万吨和683.13百万吨、779.61百万吨。

图4 主要发达国家各行业累计隐含碳排放量(排名前14的行业)

图5 主要发达国家高碳排放行业累计隐含碳排放量(排名前10的行业)

(3)中国与主要发达国家的隐含碳贸易分析。

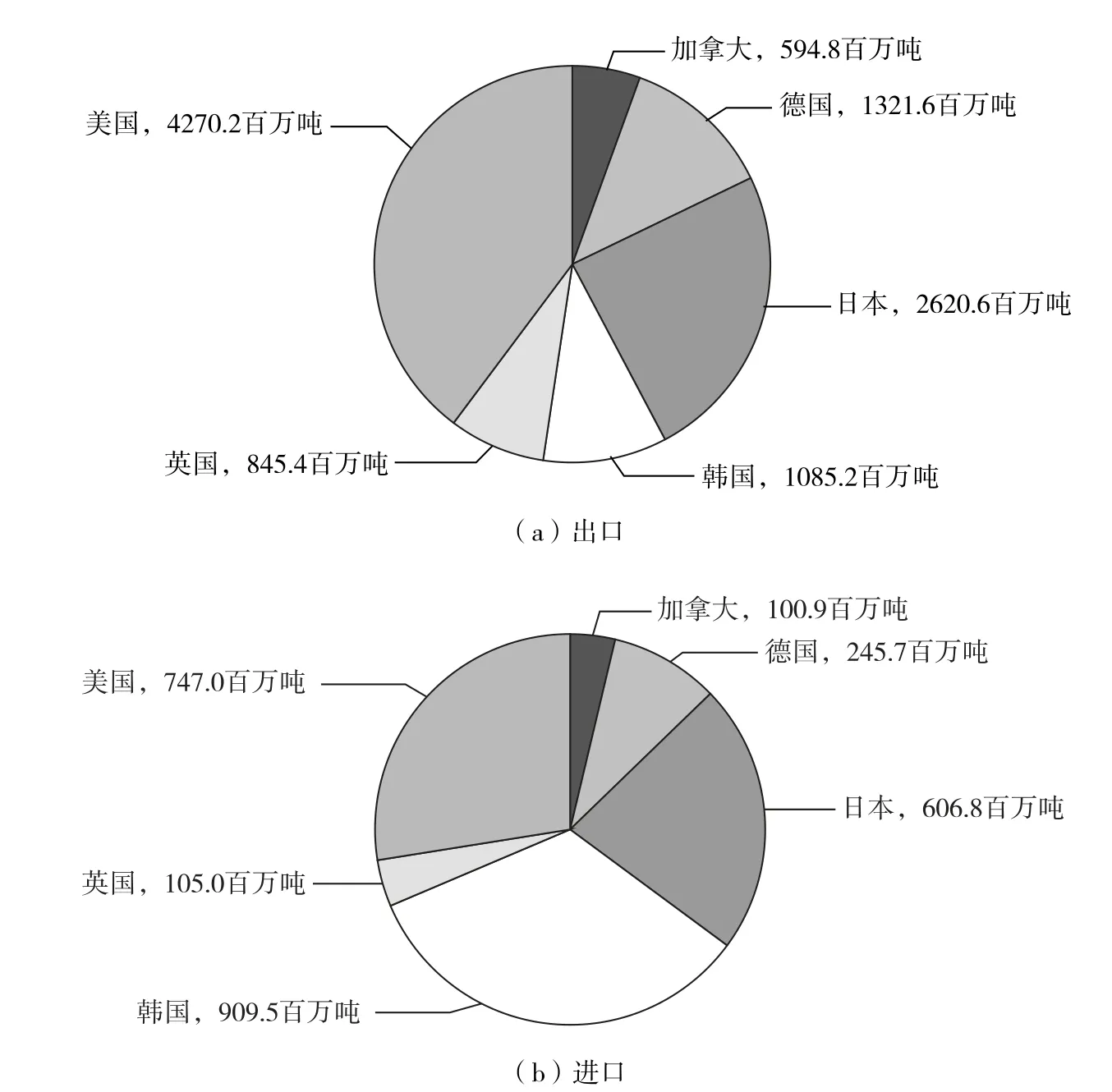

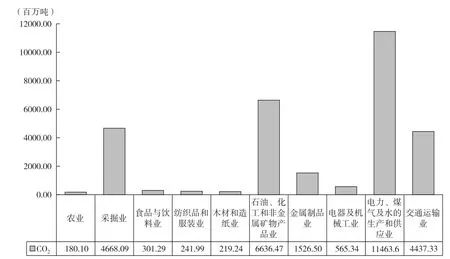

我国在进出口贸易中承担的高碳排行业主要为电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业,交通运输业,电器及机械工业,金属制品业,采掘业(见图6)。由图7(a)可以看出,1990~2015年,在中国与发达国家的进出口贸易中,中国的出口碳主要流向美国、日本和德国。其中,以美国和日本比例最大,分别承担其生产过程中的累计碳排放量达4270.2百万吨和2620.6百万吨,合计占主要发达国家的64.2%。由图7(b)可以看出,1990~2015年,中国进口碳主要来源于韩国、美国和日本。其中,韩国为中国进出口贸易中生产碳排放的主要承担国,累计承担了909.5百万吨的碳排放量。美国和日本则分别承担了747.0百万吨和606.8百万吨。综上可知,在全球化商品贸易中,中国替发达国家承担了大量的生产方的碳排放。相较发达国家为我国承担的碳排放量,我国的生产碳(共计约10737.8百万吨)流入6个主要发达国家的数量是进口值(2714.9百万吨)的近4倍。

图6 中国高碳排放行业累计隐含碳排放量(排名前10的行业)

图7 中国进出口于发达国家的生产碳情况

分别梳理中国同主要发达国家进出口贸易隐含碳排放量排名前10的行业(见图8)可以发现,我国进口碳和出口碳中排名前9的高碳排放行业基本相同,仅碳出口中的食品与饮料业和碳进口中的金融中介与金融活动业没有出现重合。进一步梳理中国与发达国家高碳排放行业的隐含碳贸易关系(见图9和图10)可以看出,1990~2015年中国出口碳主要流向了美国、日本和德国的电力、煤气及水的生产和供应业(分别为1917.08百万吨、1184.09百万吨和601.59百万吨)及石油、化工和非金属矿物产品业(分别为867.93百万吨、566.85百万吨和269.21百万吨)的碳排放。1990~2015年间中国电力、煤气及水的生产和供应业的进口碳主要来自韩国和美国,分别约431.08百万吨和224.68百万吨。美国是中国交通运输业进口碳的主要承担者,累计约258.77百万吨;韩国、美国和日本主要承担了中国石油、化工和非金属矿物产品业的进口碳排放,累计分别为195.89百万吨、156.96百万吨和135.55百万吨。

图8 中国与主要发达国家高碳排放行业的隐含碳贸易(排名前10的行业)

图9 中国出口到主要发达国家的生产碳(排名前10的行业)

图10 中国进口于主要发达国家的生产碳(排名前10的行业)

2.中国同“一带一路”沿线主要国家隐含碳贸易转移路径分析

(1)“一带一路”沿线主要国家的碳排放总量和隐含碳排放。

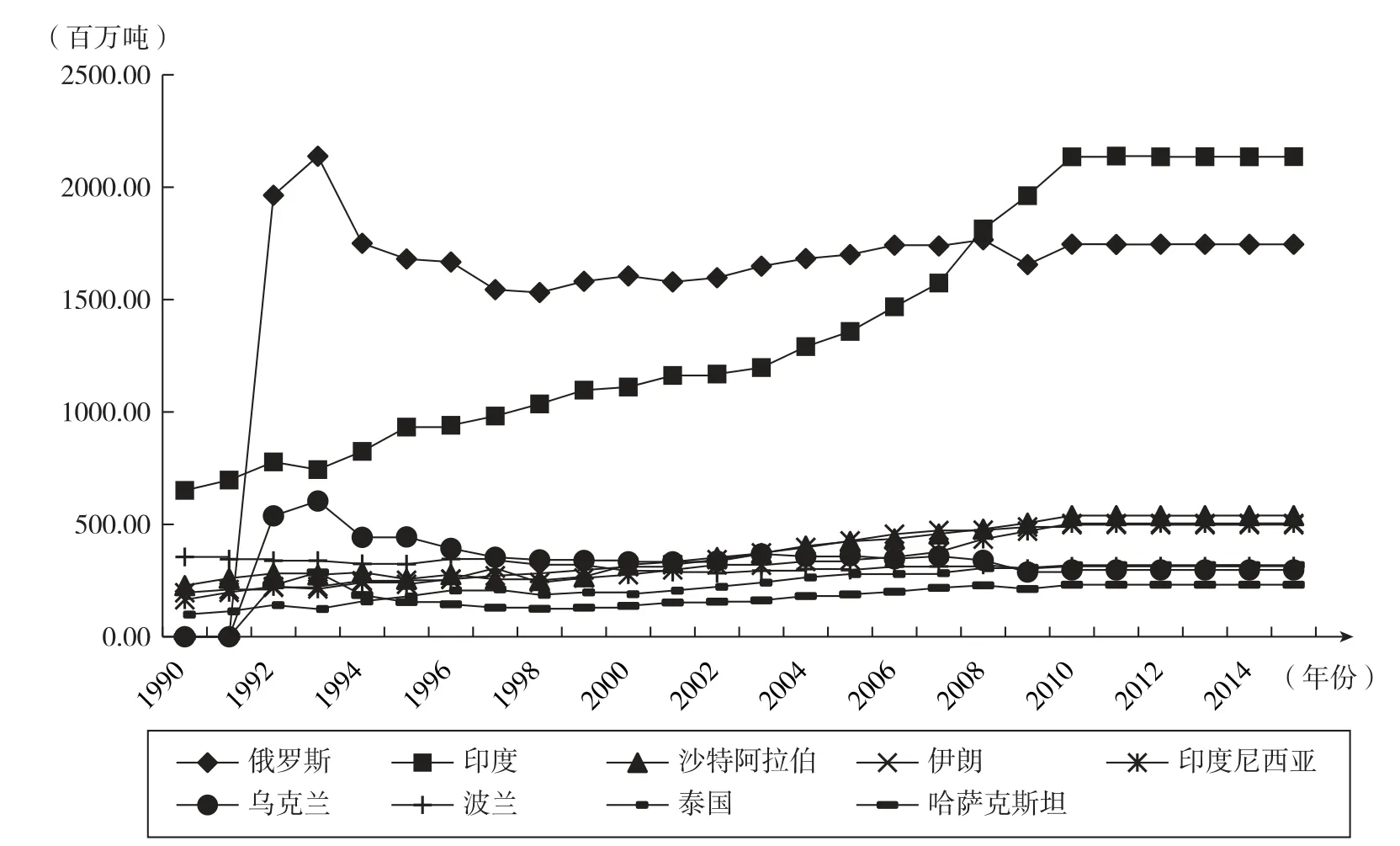

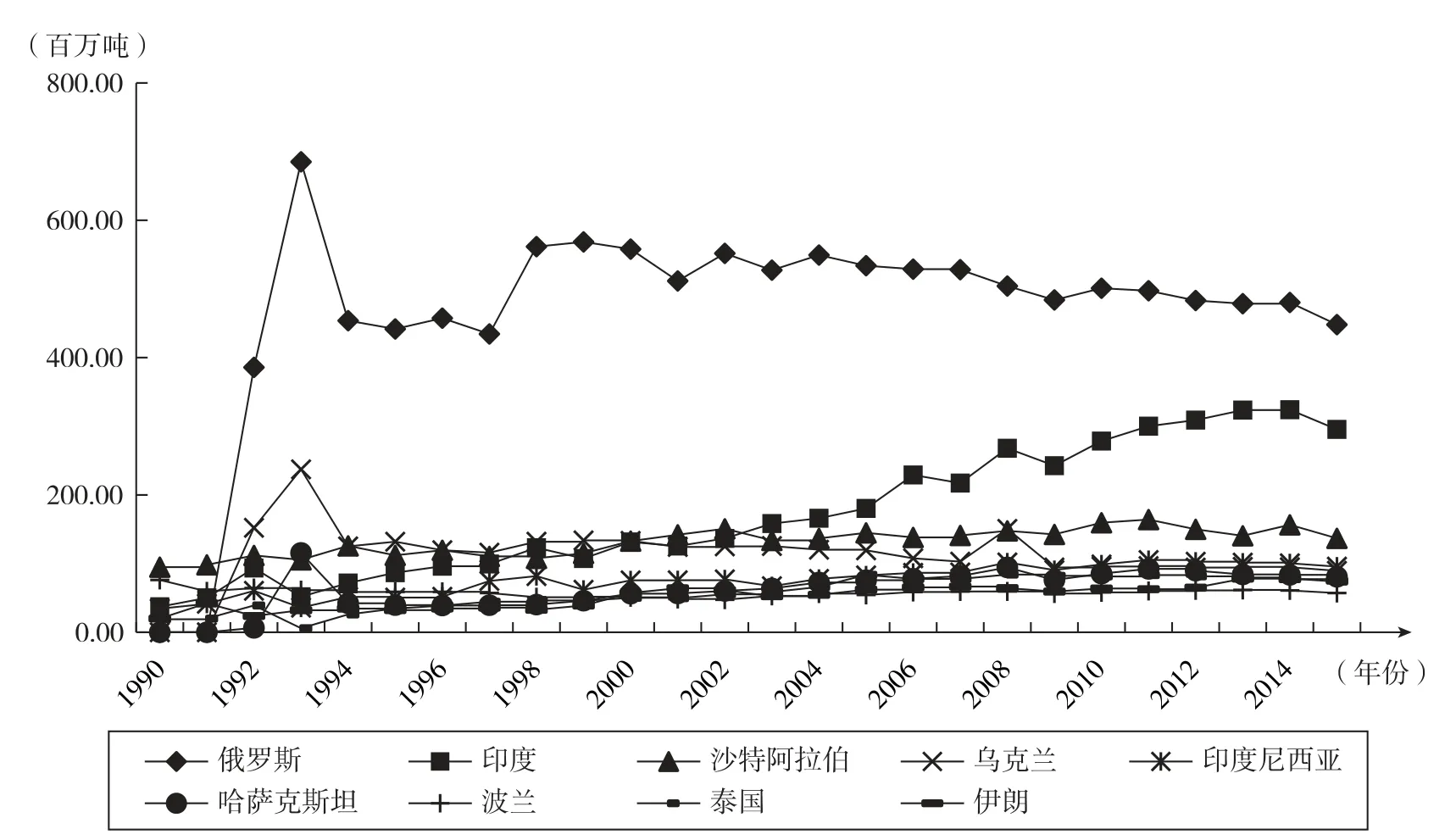

同理,分析中国同“一带一路”沿线主要国家在进出口贸易中的隐含碳排放量。1990~2015年,中国较“一带一路”沿线国家而言,其累计隐含碳流出量显著高于其他国家,累计达22197.6百万吨。综合考虑“一带一路”沿线国家的碳排放总量和隐含碳贸易量,图11和图12展示了两项数值均名列前十的9个国家的年度排放情况。可以看出俄罗斯、印度、伊朗、沙特阿拉伯、印度尼西亚、乌克兰、波兰、泰国和哈萨克斯坦这9个国家是主要的“一带一路”沿线碳排放国。

图11 1990~2015年“一带一路”沿线9国年度碳排放总量

图12 1990~2015年“一带一路”沿线9国年度隐含碳排放量

俄罗斯和印度是“一带一路”沿线的两大碳排放国。印度的年度碳排放总量逐年增加,其增长速率在2003年后显著增加,2003~2009年增长了63.9%。此后,受世界金融危机影响,其碳排放总量自2010年起维持在2135.5百万吨左右。与此同时,印度的隐含碳排放量在2003~2009年间由158.3百万吨增加到了242.6百万吨,增幅为53.3%,低于同期年度碳排放总量增速。其年度隐含碳排放量占总碳排量比重在研究期间未发生显著变化(占比约11.8%)。俄罗斯的碳排放总量在1993~1998年间逐年下降,由2137.7百万吨下降到1531.3百万吨。自1999年起整体呈缓慢上升趋势(除2009年受金融危机影响外),到2015年达到1746.1百万吨,增幅约14.0%。而在1999~2015年间,其隐含碳排放显著下降,降幅为21.2%,隐含碳贸易占总碳排放量比重由36.0%下降至25.7%。沙特阿拉伯、伊朗、印度尼西亚、泰国和哈萨克斯坦的碳排放总量均显著增加。在1990~2015年间,印度尼西亚和泰国的增幅最为显著,分别是205.9%和223.1%,随后是伊朗、沙特阿拉伯和哈萨克斯坦,增幅分别为154.5%、136.6%和101.2%。在此期间,沙特阿拉伯隐含碳排放占总碳排放量的比重明显下降,由41.7%下降至25.4%;其他国家的隐含碳排放占比未发生明显变化,波兰的年度碳排放水平较为稳定,约316.7百万吨/年;乌克兰的年度碳排放量和隐含碳排放量整体呈下降态势,分别由1993年的603.8百万吨和237.3百万吨下降到2015年的297.1百万吨和89.6百万吨。

总体而言,俄罗斯的隐含碳排放量、乌克兰的总碳排放量和隐含碳排放量呈下降趋势,波兰趋于稳定,其他大多数国家的两项碳排放数值均呈现不同程度的上升。虽然沙特阿拉伯在国际贸易中承担的隐含碳排放在研究期间显著降低,但总体占比水平仍最高(36.1%)。其次,哈萨克斯坦、乌克兰、俄罗斯和泰国所承担的生产碳占总碳排放量的比重也较高,均值分别为36.0%、34.0%、30.2%和23.4%。而这部分的碳排放责任至少应该部分地由消费国来承担。

(2)“一带一路”沿线主要国家高碳排放行业隐含碳贸易特征。

对上述9个“一带一路”沿线国家的高碳排放行业在1990~2015年间进出口贸易中的隐含碳排放量进行梳理可以看出,“一带一路”沿线国家的高碳排放行业主要集中在电力、煤气及水的生产和供应业,交通运输业,石油、化工和非金属矿物产品业及采掘业等(见图13)。由图14(a)和图14(b)可以发现,1990~2015年间俄罗斯所承担的隐含碳主要发生在电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业和采掘业;印度的进出口碳贸易行业主要集中在电力、煤气及水的生产和供应业;印度尼西亚和沙特阿拉伯的隐含碳贸易集中在电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业及交通运输业;伊朗主要在电力、煤气及水的生产和供应业,交通运输业;哈萨克斯坦主要在电力、煤气及水的生产和供应业,采掘业;乌克兰为电力、煤气及水的生产和供应业。

图13 “一带一路”沿线9国高碳排放行业累计隐含碳排放量(排名前10的行业)

图14 “一带一路”沿线9国高碳排放行业隐含碳排放量(排名前10的行业)

(3)中国与“一带一路”沿线主要国家的隐含碳贸易分析。

由图15可以看出,1990~2015年间,在中国与“一带一路”沿线主要国家的进出口碳贸易中,中国出口碳主要流向新加坡、印度、泰国和马来西亚等国家;中国的进口碳则主要来自俄罗斯、印度、印度尼西亚和马来西亚,其中俄罗斯是中国最主要进口碳国家。从全球化商品贸易中的总量来看,1990~2015年间中国流入“一带一路”沿线主要国家的生产碳(2877.5百万吨)略高于进口值(2320.5百万吨)。

图15 中国与“一带一路”沿线主要国家的隐含碳贸易

如图16(a)与图16(b)所示,1990~2015年中国流入“一带一路”沿线主要国家的生产碳都集中在电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业。其中,中国在电力、煤气及水的生产和供应业的生产碳主要流入新加坡、土耳其、越南和泰国,分别为221.29百万吨、217.56百万吨、205.46百万吨和164.02百万吨;在石油、化工和非金属矿物产品业的生产碳也主要流向新加坡、土耳其、越南和泰国,分别为129.90百万吨、96.55百万吨、93.11百万吨和79.06百万吨。

图16 中国出口到“一带一路”沿线主要国家的生产碳(排名前10的行业)

如图17(a)和图17(b)所示,“一带一路”主要沿线国家流入中国的生产碳主要来源于电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业,交通运输业,采掘业,累计分别达到770.22百万吨、746.87百万吨、275.38百万吨和226.77百万吨。1990~2015年,俄罗斯主要承担了我国石油、化工和非金属矿物产品业以及电力、煤气及水的生产和供应业346.54百万吨和268.20百万吨的生产碳;印度的电力、煤气及水的生产和供应业累计承担我国204.23百万吨的生产碳;沙特阿拉伯和泰国承担我国的生产碳主要集中在石油、化工和非金属矿物产品业,电力、煤气及水的生产和供应业,交通运输业,共计72.82百万吨、60.02百万吨、42.29百万吨和54.83百万吨、48.97百万吨、33.48百万吨;来自新加坡石油、化工和非金属矿物产品业的生产碳流入量为31.27百万吨;越南则主要分布于电力、煤气及水的生产和供应业,采掘业,交通运输业以及石油、化工和非金属矿物产品业(累计17.42百万吨、13.31百万吨、11.15百万吨和10.17百万吨)。

图17 中国进口于“一带一路”沿线主要国家的生产碳(排名前10的行业)

五、研究结论与政策启示

(一)研究结论

本文基于多区域投入产出表Eora26,比较分析了中国与主要发达国家和“一带一路”沿线主要国家的全球价值链参与结构、碳排放总量和隐含碳排放特征以及进出口碳贸易转移路径。结果表明,我国行业整体的全球价值链分工位置较低,其中邮政和电信服务业,电器及机械工业,回收再利用业等行业的位置指数处于价值链的攀升阶段。我国采掘业,金属制品业,电力、煤气及水的生产和供应业,木材和造纸业,邮政和电信服务业的全球价值链参与度较高。整体而言,我国制造业和服务业较发达国家仍有较大差距。过去,我国制造业发展主要依托传统的成本优势和资源优势。同时,碳排放强度低的服务业国际竞争力不足,而碳排放强度高的低端制造业必然引致国际贸易结构中高耗能和高碳排放污染。“一带一路”沿线主要国家也处于全球价值链分工的较低水平,尤其是制造业相对优势较低,主要依托资源类产业优势。

中国同主要发达国家和“一带一路”沿线主要国家的碳贸易行业主要集中在电力、煤气及水的生产和供应业,石油、化工和非金属矿物产品业和交通运输业。无论是同主要发达国家还是同“一带一路”沿线主要碳贸易国家,中国出口贸易中隐含碳均大于进口贸易中的隐含碳,尤其为发达国家承担了大量的生产碳。1990~2015年,中国出口到发达国家的生产碳是进口值的近4倍,流入主要“一带一路”沿线国家的生产碳也略高于进口值。在同发达国家贸易中,中国的出口碳主要流向美国、日本和德国,其中中国为美国承担了大量的生产碳,进口碳则主要来自韩国、美国和日本。在同“一带一路”沿线主要国家贸易中,中国出口碳主要流向新加坡、印度、泰国和马来西亚等东南亚国家,进口碳则主要来自俄罗斯、印度、印度尼西亚和马来西亚,其中俄罗斯是中国最主要的进口碳国家。

(二)政策启示

总体上看,中国参与全球价值链目前是付出了较高的环境代价的,还未演进到获取环境利益的阶段。环境利益和贸易利益之间在过去的40年余间表现为日益严重的冲突关系,也就是说中国为全世界主要发达国家贡献了较大份额的隐含碳排放,从消费责任划分的角度看,应该至少一部分比例的碳排放责任由发达国家承担,但目前全球的碳排放核算体系仍以生产责任制为主,这对中国的减排责任有失公允。随着我国生态文明建设的逐步深入,我们的生产体系日益清洁化和低碳化,而我国绿色消费的趋势也日益明显,因此,可以预见我国对外贸易的低碳化时代将日益临近。从政策启示的角度看,本文提出以下对策建议。

第一,推进国际技术合作,大力发展绿色低碳贸易。从“双循环”新发展格局实施的角度看,我国仍要继续推进与发达国家在国际经济与技术方面的深度合作,解决我国技术发展中的“卡脖子”现象仍需要国际技术溢出效应。在绿色低碳的国际发展潮流影响下,我国需要构建环境友好型的绿色低碳贸易体系,尤其是深化绿色清洁能源国际合作,推动能源贸易与投资绿色低碳转型发展。2020年我国已经向世界宣布了“双碳”目标,未来应通过协同建立国际标准等逐步引领国际绿色发展与气候治理,积极为构建世界绿色贸易体系贡献中国方案。政府、贸易促进会与行业协会等机构应积极搭建交流合作平台,推动国内外绿色产业资源共享,促进绿色低碳技术成果的转化利用与技术交易制度和体系的建设。同时,也要规范碳排放贸易,合力消除各种贸易障碍,破解各类“绿色壁垒”,为国内外投资者打造绿色经济和绿色技术的政策高地,将绿色产业、清洁生产和节能环保产业作为吸收外资的重点领域,让绿色经济发展惠及更多国家、区域和企业。

第二,坚持生态文明理念,推进绿色“一带一路”建设。对于“一带一路”沿线国家,我们同样也应该坚持绿色合作与低碳发展的理念。“一带一路”不仅是经济繁荣之路,也是绿色发展之路,中国坚持走生态优先、绿色发展之路。在“一带一路”建设的实践中,中国始终秉持绿色发展思路,在投资贸易中强调生态文明理念,注重与《联合国2030年可持续发展议程》对接,与“一带一路”沿线国家和地区围绕绿色发展开展了领域广泛、内容丰富、形式多样的交流与合作,推动基础设施绿色低碳化建设和运营管理,取得一系列丰硕成果。绿色“一带一路”建设,为“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”提供了有力支撑,既是经济合作,更是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。未来对于绿色“一带一路”的建设要体现一国一策的原则,根据国家的异质性特征以及不同类型贸易的流向综合研判,加强不同类型环境规制的内外协同与产品标准的国际协调,合力推进国际可持续发展。

第三,积极履行国际责任,促进全球能源绿色开发。除了引导生产侧消费侧的绿色低碳化转变,推进传统能源系统的低碳化转型和清洁新能源系统的绿色开发也极为重要。对于传统能源而言,要积极发展绿色低排化技术,从源头控制污染气体的排放。对于可再生能源而言,我国在风电与光伏等新能源发展方面已经成为世界领先的产业链主要基地和制造中心,目前产业发展已进入良性循环阶段,在推动全球低碳发展中发挥了引领和表率作用。我国已经成长为全球新能源并网规模最大、发展最快的国家,未来我国需要进一步鼓励太阳能发电、风电等企业走出去,推动建成一批绿色能源最佳实践项目。依托强大的新能源产业基础,进一步引领全球能源绿色开发,积极履行国际责任,构建人类命运共同体。