臭牡丹化学成分及药理作用的研究进展

2022-05-20赵河成飞秦优张水寒

赵河,成飞,秦优,张水寒

(1.湖南中医药大学研究生院,湖南 长沙 410208;2.湖南省中医药研究院中药研究所,湖南 长沙 410013)

臭牡丹ClerodendrumbungeiSteud.为马鞭草科大青属植物,又名臭八宝、大红袍、矮桐子、臭梧桐等,产于我国江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广西等地,在印度北部、越南、马来西亚也有分布[1]。臭牡丹的根、茎、叶均可入药,性平,味苦辛,有祛风解毒、消肿止痛、降压之效。主治痈疽、疔疮、乳腺炎、关节炎、湿疹、牙痛、痔疮及脱肛等病症[2]。国内外研究者从臭牡丹中已分离出多种成分,描述了其叶绿体完整的基因组序列[3],以及金属胁迫下其抗逆性的生理响应等[4-6]。现代药理研究表明,臭牡丹具有抗肿瘤、抗炎、镇痛、镇静催眠以及抑菌等作用,尤其是在抗肿瘤方面近年来报道逐渐频繁[7-9],最近也有研究发现臭牡丹挥发油成分能驱避昆虫[10-11]。此前,陈思勤等[12]对臭牡丹的化学成分和药理作用进行过综述,但近年来随着现代科学技术的不断进步,有关臭牡丹的研究在不断更新,本文从化学成分、药理作用及临床应用三方面对臭牡丹进行了系统分类、归纳和总结,为臭牡丹的深入研究和开发利用提供参考。

1 化学成分

臭牡丹主要的化学成分有苯乙醇苷类、二萜类、三萜类、甾醇类、挥发油类、黄酮类及其他类成分,其中苯乙醇苷类化合物35个、二萜类化合物22个、三萜类化合物8个、甾醇类化合物7个、黄酮类化合物11个,具体总结如下。

1.1 苯乙醇苷类

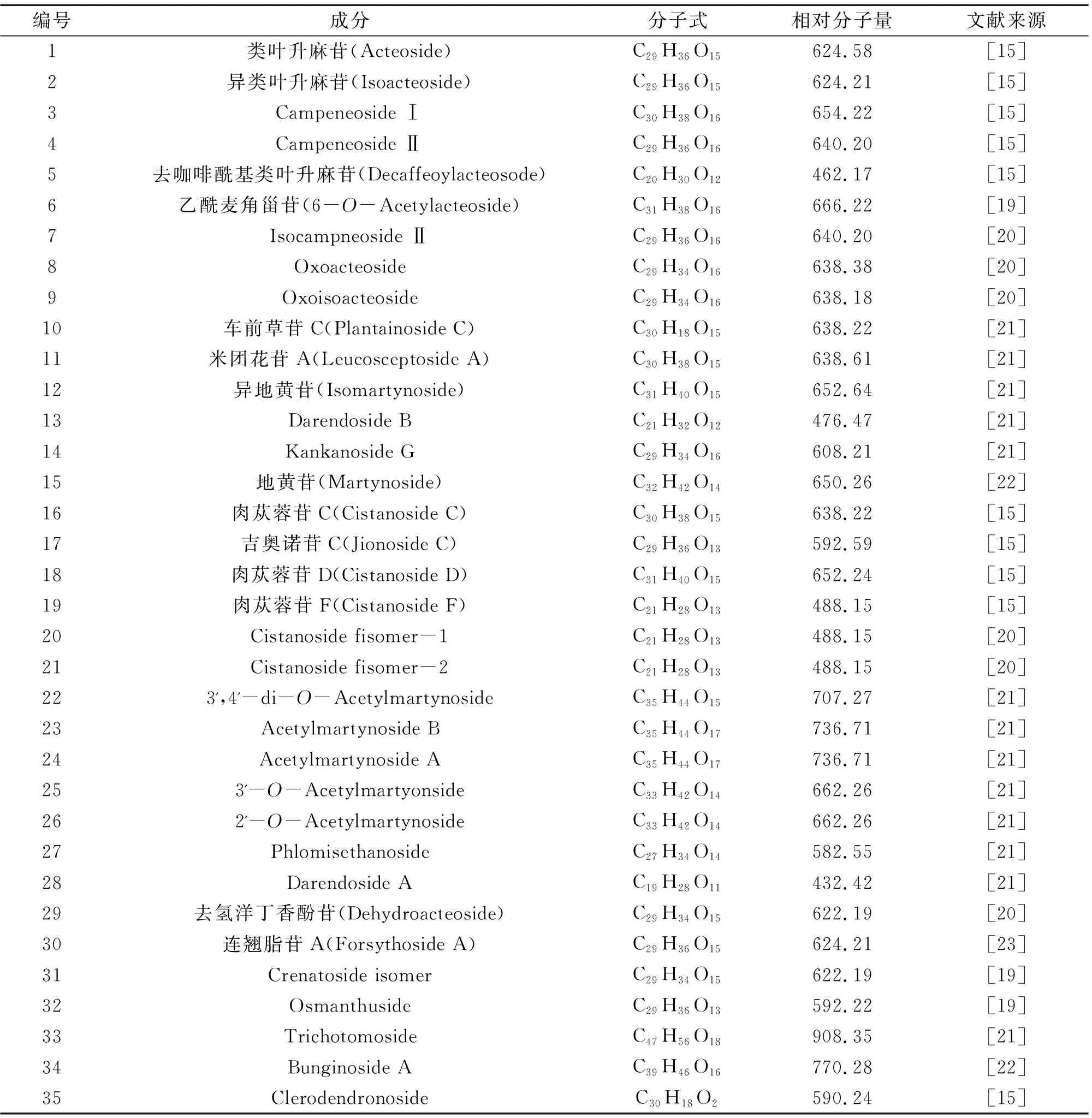

苯乙醇苷类化合物被广泛地报道,研究表明其有抗肿瘤和抗炎等作用[13-14]。苯乙醇苷类化合物是臭牡丹的主要活性成分之一,至今从臭牡丹全草中分离鉴定出的苯乙醇苷类化合物共有35个,化合物1~35见表1。李友宾等[15]从臭牡丹地上部分分离得到10个苯乙醇苷类化合物,分别为类叶升麻苷(1)、异类叶升麻苷(2)、Campeneoside Ⅰ(3)、Campeneoside Ⅱ(4)、米团花苷A(11)、肉苁蓉苷C(16)、吉奥诺苷C(17)、肉苁蓉苷D(18)、肉苁蓉苷F(19)、Clerodendronoside(35)。类叶升麻苷(1)有抗肿瘤、抗炎和保护脑损伤等作用[16-18]。Huang等[19]利用α-葡萄糖苷酶垂钓结合高效液相-四级杆-飞行时间-质谱(HPLC-Q-TOF-MS/MS)从臭牡丹的全草中鉴定出异类叶升麻苷等12个苯乙醇苷类化合物。臭牡丹中苯乙醇苷类化合物化学结构见图1。

表1 臭牡丹中苯乙醇苷类化合物Table 1 Phenylethanol glycosides in Clerodendrum bungei Steud.

图1 臭牡丹中苯乙醇苷类化合物结构Fig.1 Structure of phenylethanol glycosides in Clerodendrum bungei Steud.

1.2 二萜类

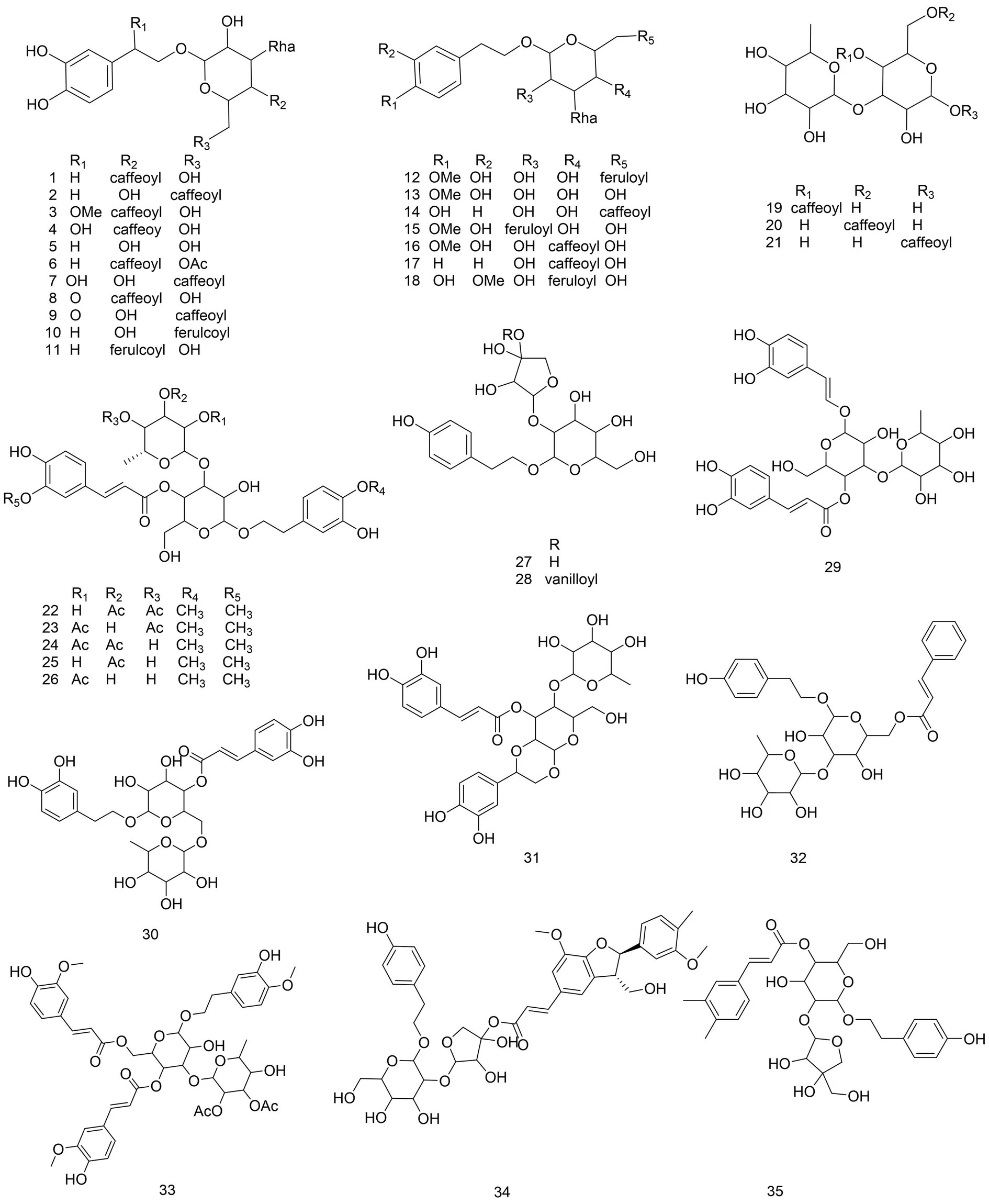

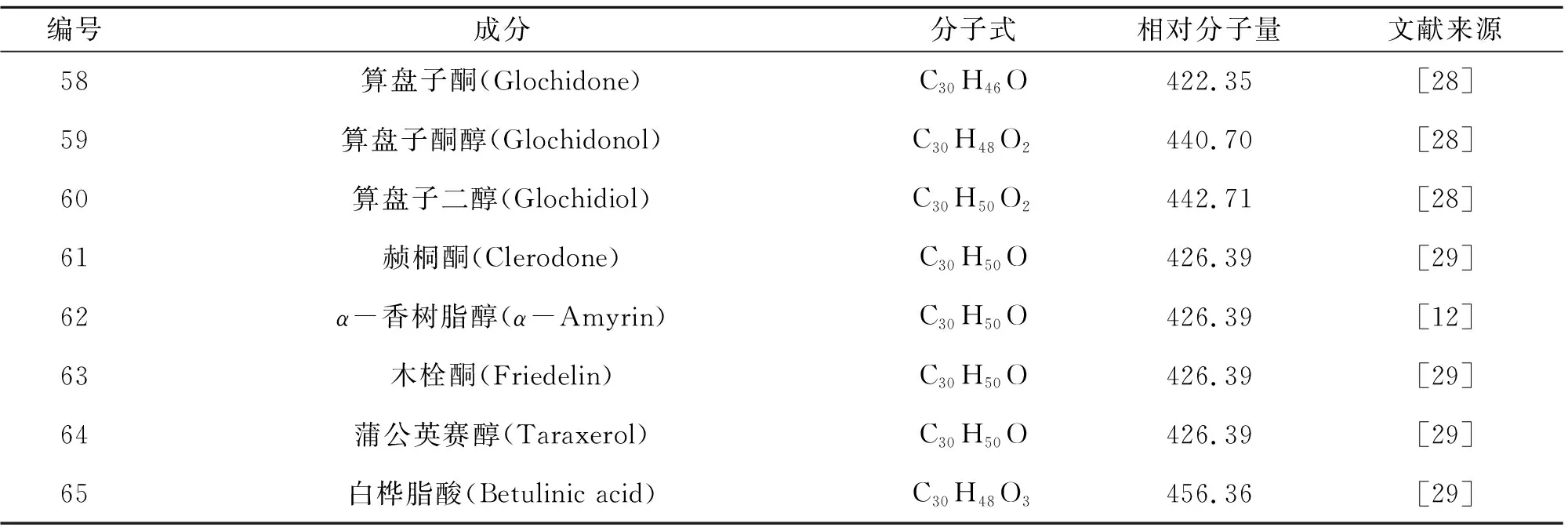

目前国内外研究发现臭牡丹中二萜类化合物共有22个,包括三环二萜化合物1个,四环二萜类化合物13个,萜类苷类化合物8个,化合物36~57见表2。其中Liu等[21]从臭牡丹的根中分离出4个二萜类化合物Bungnate A(42)、15-Dehydrocyrtophyllone A(43)、15-Dehydro-17-hydroxycyrtophyllone A(44)、Bungnate B(53)。Fan等[24]利用硅胶柱层析结合半制备液相的方法从臭牡丹中首次分离鉴定出了2个新的四环二萜类成分臭牡丹酮A(36)、臭牡丹酮B(37);Liu等[25]从臭牡丹根中得到2个四环二萜苷类化合物和3个四环二萜类化合物19-Hydroxyteuvincenone F(39)、Teuvincenone F(40)、钩大青酮(41)、11,16-Dihydroxy-12-O-β-D-glucopyranosyl-17(15→16)(52)、19-O-β-D-Carboxyglucopyranosyl-12-O-β-D-glucopyranosyl-11,16-dihydroxyabieta-8,11,13-triene(54)。细胞毒性实验表明钩大青酮(41)能够抑制细胞增殖并诱导细胞周期G2/M期。臭牡丹中二萜类化合物结构见图2。

表2 臭牡丹中二萜类化合物Table 2 Diterpenoids in Clerodendrum bungei Steud.

图2 臭牡丹中二萜类化合物的结构Fig.2 Composition structure of diterpenoids in Clerodendrum bungei Steud.

1.3 三萜类成分

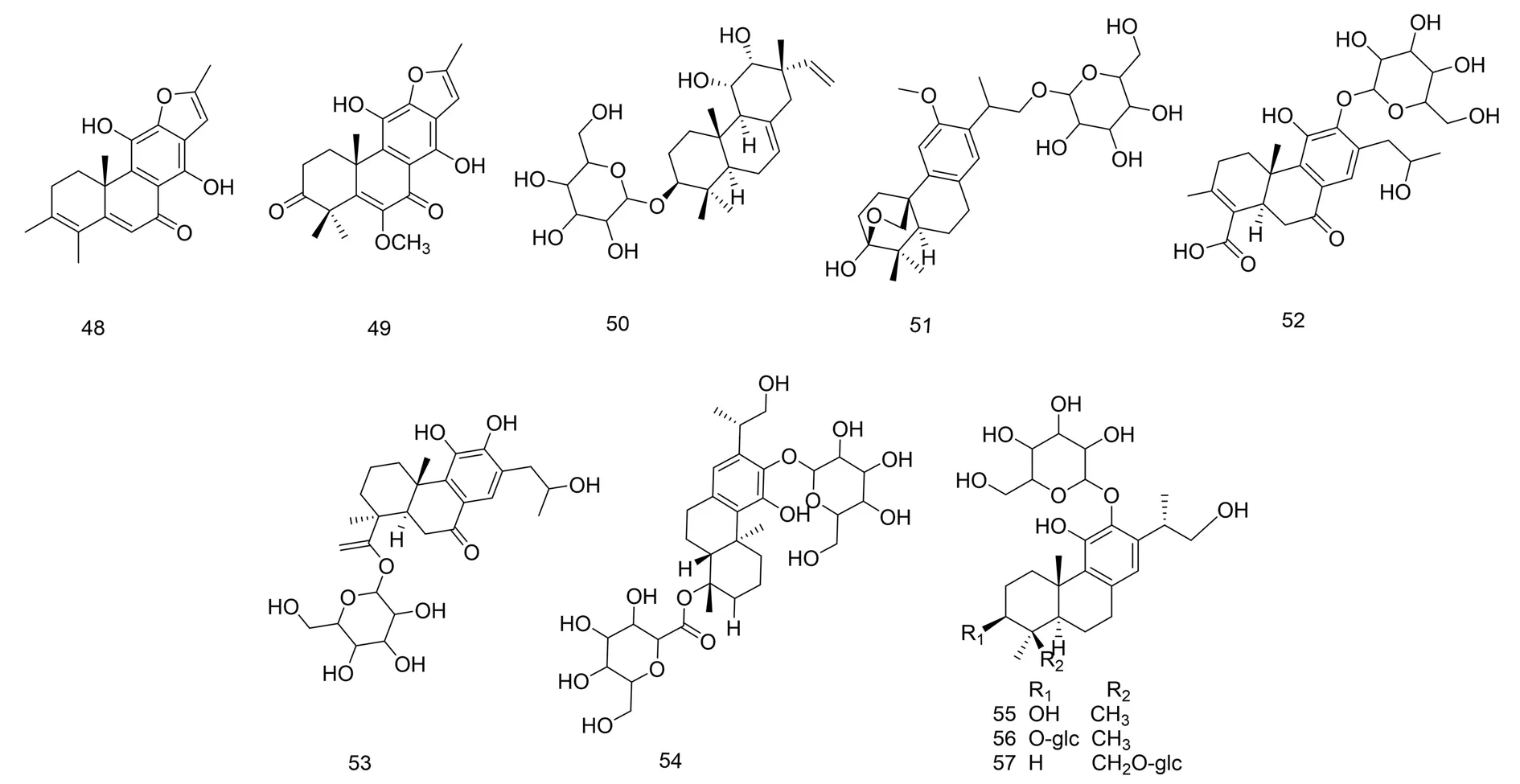

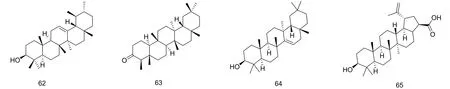

臭牡丹中已发现有8个三萜类化合物,包括齐墩果烷型三萜、木栓烷三萜、羽扇豆烷型三萜以及其他类三萜化合物,化合物58~65见表3。高黎明等[28]经硅胶柱层析从臭牡丹全草氯仿部位得到算盘子酮(58)、算盘子酮醇(59)、算盘子二醇(60)3个三萜化合物。姜林锟等[29]从臭牡丹茎发现1个羽扇豆烷型三萜白桦脂酸(65),研究表明其有抗肿瘤、抗病毒和抗炎等作用[30-31]。三萜类化合物结构见图3。

表3 臭牡丹中三萜类化合物Table 3 Triterpenoids in Clerodendrum bungei Steud.

图3 臭牡丹中三萜类化合物结构Fig.3 Structure of triterpenoids in Clerodendrum bungei Steud.

1.4 甾醇类

目前为止,臭牡丹中共分离出8个甾醇类化合物,化合物66~72见表4。高黎明等[28]利用反复柱层析从臭牡丹全草氯仿部位得到β-谷甾醇(66)和羊毛甾二烯醇(67)2个甾醇。姜林锟等[29]利用柱层析结合制备液相的方法,从臭牡丹茎中得到豆甾三烯3-醇(70)和胡萝卜苷(71)。Yang等[32]利用柱层析的方法首次从臭牡丹的地上部分得到赪酮甾醇(69)和赤桐甾醇葡糖苷(72)。甾醇类化合物结构见图4。

表4 臭牡丹中甾醇类化合物Table 4 Sterols in Clerodendrum bungei Steud.

图4 臭牡丹中甾醇类化合物结构Fig.4 Structure of sterols in Clerodendrum bungei Steud.

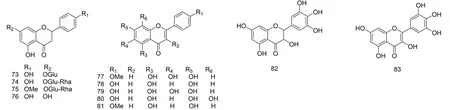

1.5 黄酮类成分

目前为止,从臭牡丹中共分离出11个黄酮类成分化合物,化合物73~83见表5。黄酮类化合物在植物中广泛存在,有抗衰老和降低胆固醇等作用[33-35]。而在臭牡丹中总黄酮类化合物用于抗肿瘤和抗氧化的研究[36-37]。张贵杰等[22]通过凝胶色谱及制备液相等方法首次从臭牡丹地上部分得到4'-O-Methylscutellarein(77),Yang等[32]从臭牡丹地上部分分离出芹菜素(78),Huang等[19]利用α-葡萄糖苷酶垂钓的方法从臭牡丹中鉴定出二氢杨梅素等7个已知的黄酮类化合物。黄酮类化合物结构见图5。

表5 臭牡丹中黄酮类化合物Table 5 Flavonoids in Clerodendrum bungei Steud.

图5 臭牡丹中黄酮类化合物结构Table 5 Structure of flavonoids in Clerodendrum bungei Steud.

1.6 挥发油类成分

挥发油在多种植物中存在,近年来将植物中的挥发油开发成驱虫剂成为研究热点[38-39]。目前为止,从臭牡丹中共鉴定出28个挥发油类化合物,化合物84~111见表6。臭牡丹挥发油对多种昆虫有驱避和杀害作用,其挥发油成分复杂,不同产地臭牡丹挥发性化学成分有不同程度的差异,主要含有醇、醛、酮、有机酸、芳香族衍生物以及杂环化合物等成分。Lu等[11]用GC和GC-MS技术对臭牡丹地上部分的挥发油成分进行了分析,其主要成分有烷烃类、醚醛类化合物和芳樟醇。李培源等[40]用水蒸气蒸馏法分别提取臭牡丹叶和花中的挥发油,通过GC-MS技术进行分析,发现其主要成分为棕榈酸、亚油酸等。具体化合物见表6。

表6 臭牡丹中挥发油类化合物Table 6 Volatile oil compounds in Clerodendrum bungei Steud.

(续表)

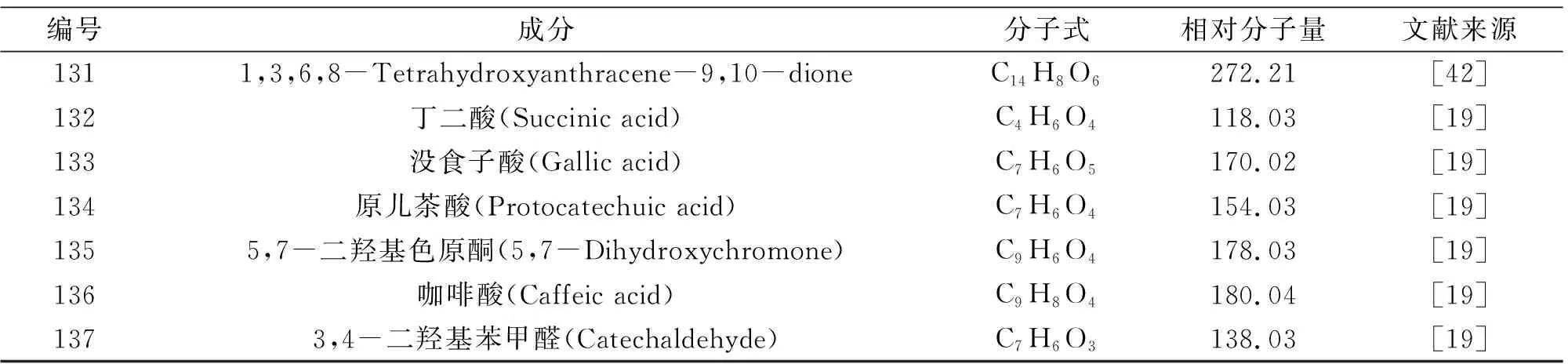

1.7 其他类化合物

药用臭牡丹中成分复杂,除上述6类化合物外,还有其他类化合物。其他类化合物112~137见表7。

表7 臭牡丹中其他类化合物Table 7 Other compounds in Clerodendrum bungei Steud.

(续表)

2 药理活性

臭牡丹临床常用的药用部位为根、叶及全草,具有活血散瘀、消肿止痛等功效,常用于治疗痈疽疔疮、风湿痛等。近年来,臭牡丹被报道有抗肿瘤、抗炎、镇痛、抑菌和增强免疫等多种药理活性。

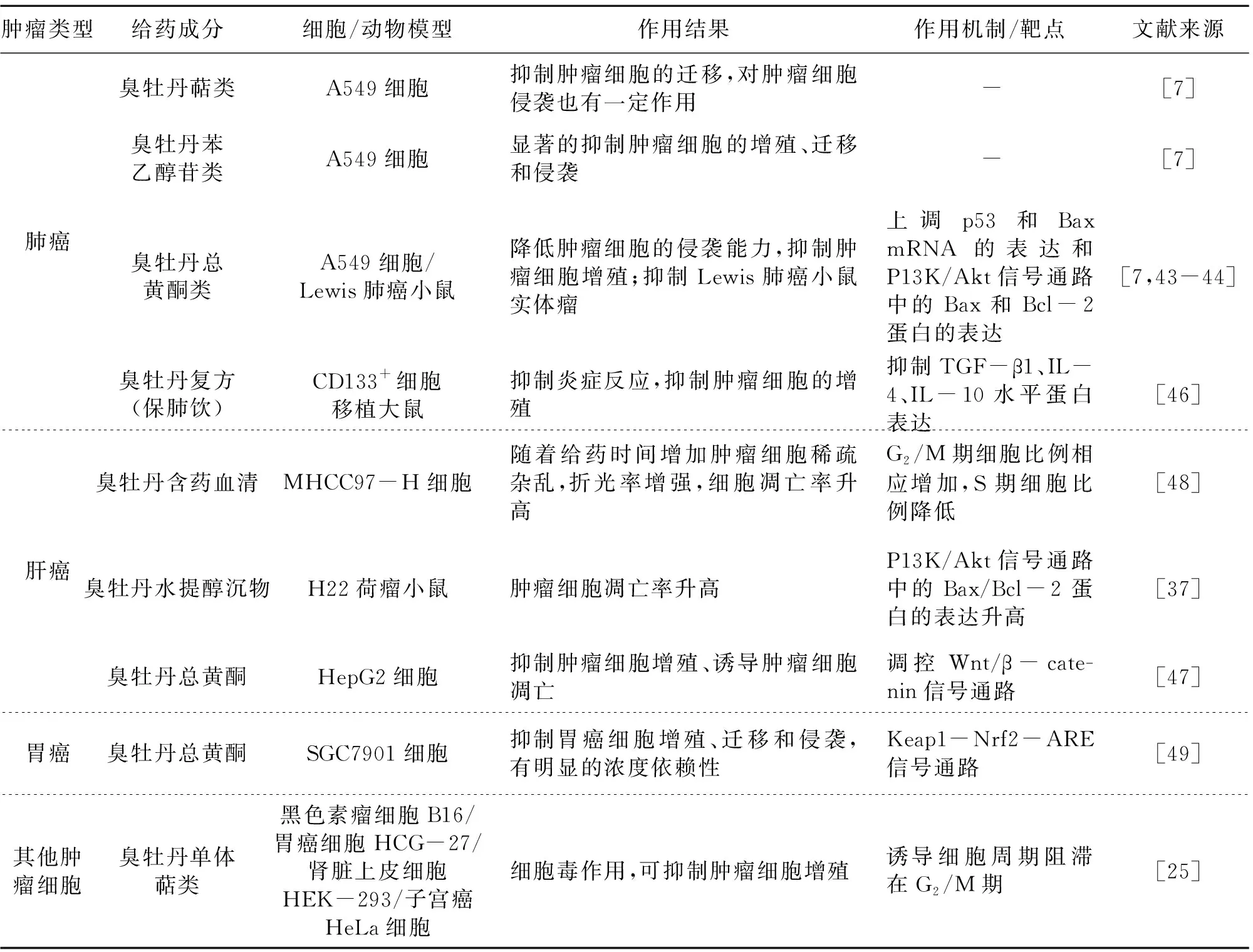

2.1 抗肿瘤的作用

2.1.1 抗肺癌作用 余娜等[7,43]研究臭牡丹苯乙醇苷类、黄酮类和萜类成分对肺癌细胞A549的影响,结果表明:臭牡丹苯乙醇苷类和黄酮类成分对A549细胞增殖、迁移和侵袭有明显的作用,其中黄酮类对细胞侵袭的抑制作用显著,且呈量效关系,萜类成分抗肿瘤作用不突出,推测可能与其纯度有关。以A549细胞移植瘤鼠为模型进行进一步验证,发现臭牡丹黄酮提取物能明显下调β-catenin、Vimentin蛋白表达,明显上调p-GSK-3β蛋白表达,同时有下调E-cadherin蛋白趋势,推断其抗肿瘤作用可能是通过影响Wnt/β-catenin通路从而阻断肿瘤局部的上皮间质转化(EMT)起作用。谭小宁等[44]发现用臭牡丹总黄酮类干预后可下调A549细胞中的CXCR4和MMP-9蛋白表达,降低A549细胞的侵袭能力,达到抑制肿瘤细胞增殖作用。陈思勤等[45]以顺铂为对照组,发现高剂量(0.6 g·kg-1)臭牡丹总黄酮能抑制小鼠Lewis肺癌实体瘤,抑瘤率为30.6%,顺铂抑瘤率为53.4%。其作用机制可能与上调p53和Bax mRNA的表达以诱导肿瘤细胞凋亡有关。刘天舒等[46]以臭牡丹为君药的保肺饮制剂为研究对象,对CD133+细胞移植瘤大鼠给药,发现大鼠血清中TGF-β1、IL-4和IL-10水平蛋白表达下降,且与药物剂量存在相关性,推测可能是抑制炎症反应而抑制肿瘤细胞的增殖。

2.1.2 抗肝癌作用 胡琦等[47]发现臭牡丹总黄酮能诱导肝癌细胞HepG2明显凋亡,不同浓度臭牡丹总黄酮干预HepG2细胞后,β-catenin的表达受到抑制,进而抑制Tcf-4和CD44v6转录而发挥抑制肿瘤细胞增殖、诱导肿瘤细胞凋亡的作用,且呈量效关系,表明臭牡丹总黄酮抗肝癌HepG2的机制可能与阻碍Wnt/β-catenin信号通路并抑制其关键基因有关。胡琦等[48]用臭牡丹含药血清干预肝癌MHCC97-H细胞,随着给药时间的加长,细胞出现稀疏杂乱、折光性增强等改变,且细胞凋亡率和G2/M期细胞比例亦相应增加,S期细胞比例降低,促进肝癌细胞凋亡。胡琦等[37]表明臭牡丹提取物能使H22荷瘤小鼠Bax蛋白表达强度显著增加,而Bcl-2蛋白表达强度显著减小,最终Bax/Bcl-2蛋白比值呈现上升趋势,推测其机制可能与抑制PI3K/Akt信号通路。

2.1.3 抗胃癌作用 孟鑫等[49]探讨了臭牡丹总黄酮对胃癌SGC7901细胞的影响发现,给药干预后Nrf2及Maf蛋白相对表达量均显著下降,Keap1蛋白相对表达量显著升高,说明臭牡丹总黄酮可以明显抑制人胃癌细胞SGC7901的增殖、迁移和侵袭,其作用机制可能与总黄酮阻滞Keap1/Nrf2/ARE信号通路有关。

2.1.4 抗其他肿瘤细胞 二萜类化合物具有结构多样性的特点,近年来报道其具有普遍的抗肿瘤活性[50-51]。Liu等[25]从臭牡丹根丙酮提取物中分离的8个二萜类化合物对黑色素瘤细胞B16、胃癌细胞HCG-27、肾脏上皮细胞HEK-293和子宫癌HeLa细胞均有细胞毒作用,其中钩状酮单体化合物可诱导癌细胞周期阻滞在G2/M期,抑制肿瘤细胞的增殖。臭牡丹抗肿瘤作用及机制总结见表8。

表8 臭牡丹抗肿瘤作用及机制Table 8 Antitumor effect and mechanism of Clerodendrum bungei Steud.

2.2 抗炎作用

臭牡丹有着良好的抗炎作用。张立文等[42]从臭牡丹氯仿提取物中分离出醌类化合物(131),可降低支气管上皮细胞(HBECs)内ROS的水平和细胞释放的LDH含量,显著提高过氧化氢酶含量,降低细胞内因LPS刺激引起的5-脂氧合酶(5-LOX)高表达,提示臭牡丹醌类成分可以有效对抗氧化性物质对细胞的损伤,且在一定的浓度范围内呈剂量依赖性,可能是通过调控花生四烯酸(AA)代谢的5-LOX途径抑制白三烯的生成,发挥抗炎作用。曾丹等[52-53]通过臭氧暴露法建立了小鼠气道高反应性(AHR)疾病模型,给予臭牡丹大黄素治疗,结果显示臭牡丹大黄素能降低AHR的气道阻力,减少外周血白细胞(WBC),可明显抑制应激小鼠肺内炎症细胞浸润,减轻肺内炎症反应,显著降低小鼠肺组织TLR4、MyD88、NF-κB mRNA表达,减轻肺部的损伤,推测其可能通过调节TLR4/MyD88/NF-κB信号通路发挥其抗炎的作用。寇小妮等[54]以急性肝衰竭小鼠为模型,急性肝衰竭会导致小鼠的谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(GLT)、白细胞介素(IL)-1β、IL-6、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、GSK3β、p-GSK3β、ERK、JNK、p38和Caspase-3表达水平显著升高,同时促进细胞凋亡。臭牡丹大黄素干预后可以使这些指标显著降低并趋近正常,表明臭牡丹大黄素能缓解小鼠肝衰竭,减少肝细胞坏死和凋亡,发挥治疗作用,其机制可能与抑制内质网应激(ERS)相关信号分子有关。

2.3 镇痛作用

研究发现臭牡丹有镇痛的功效,对神经病理性疼痛(NP)有明显的效果。江茜等[55-56]研究了臭牡丹对坐骨神经分支选择性损伤所导致的NP大鼠的镇痛作用及机制,发现NP大鼠神经胶质细胞释放的促炎因子IL-1β、IL-6和TNF-α的表达显著升高,而给予臭牡丹醇提物后IL-1β、IL-6、TNF-α的mRNA及蛋白表达均显著降低,推断臭牡丹醇提物能抑制外周和中枢炎症反应,缓解NP的痛敏,通过抑制促炎细胞因子与NF-κB信号通路来发挥作用。江茜等[57]发现臭牡丹镇痛作用可能与抑制COX-2表达有关,坐骨神经分支选择性损伤大鼠的脊髓和背根神经节(DRG)中的COX-2 mRNA表达明显增加,臭牡丹根醇提物给药后大鼠脊髓及DRG的COX-2蛋白表达显著降低,以此推断臭牡丹根醇提物可能是通过下调炎性介质COX-2的表达起到镇痛作用。邹晓琴等[58]建立了NP模型,以臭牡丹醇提物给药,随着给药时间的增加,NP大鼠的机械痛阀值(MWT)显著升高,同时谷氨酸水平由显著偏高恢复为正常水平,表明臭牡丹醇提物对神经病理痛有明显的镇痛效果。

2.4 抑菌作用

臭牡丹对多种致病性细菌、真菌都有不同程度的抑制作用。张蜀艳等[8]对比了新鲜臭牡丹捣汁、95%乙醇浸提和水加热提取3种方法对致病酵母菌、伤寒杆菌、副伤寒甲杆菌、金黄色葡萄球菌、致病大肠杆菌和白色念珠菌的抑制作用,结果表明臭牡丹水提物和醇提物对这6种细菌均有较好的抑制作用。其中水提物的抑菌性强于乙醇提取物,且与浓度成正相关,当臭牡丹水提物浓度≥125 g·L-1,对这6种细菌均有理想的抑制作用。潘立卫等[59]通过牛津杯法和二倍稀释法研究臭牡丹叶的不同极性部位对金黄色葡萄球菌、伤寒沙门菌和枯草芽孢杆菌的体外抑菌活性,结果表明臭牡丹叶提取物的乙酸乙酯、正丁醇和水部位对金黄色葡萄糖球菌以及伤寒沙门菌均有明显的抑制作用,其中正丁醇部位抑菌效果最好。Yin等[60]采用菌饼法和十字交叉法,发现臭牡丹根不同极性溶剂提取物在不同pH值下对植物病原微生物有一定的抑菌效果,结果表明乙醇、乙醚、乙酸乙酯和蒸馏水的提取物对小麦纹枯病菌和玉米大斑病菌等均有不同程度的抑菌作用,其中80%乙醇提取物和乙酸乙酯提取物在中性条件下,抑菌效果最好。刘建新等[61]通过体外抗菌实验研究发现,臭牡丹正丁醇提取物对革兰阳性菌如金黄色葡萄球菌和白色葡萄球菌有显著的抑制作用,对大肠埃希菌、福氏志贺氏菌、伤寒沙门氏菌和铜绿假单胞菌均无抑制作用。

2.5 增加免疫功能

胡琦等[37]发现臭牡丹提取物能使H22荷瘤小鼠的脾脏指数和胸腺指数明显增加,同时外周血中CD4+含量增加,CD8+含量下降,CD4+/CD8+比值升高,使得T淋巴细胞亚群发生有利的变化,增加小鼠的免疫功能。张蜀艳等[8]探讨了臭牡丹对地塞米松所致免疫抑制小鼠的影响,发现高剂量(20 g·L-1)臭牡丹能使免疫抑制小鼠的吞噬率、吞噬指数、胸腺指数和脾脏指数均明显提高。随着臭牡丹浓度增大,CD3+T、CD8+T淋巴细胞数量均有增大的趋势,而CD4+T淋巴细胞数量减少,使免疫抑制小鼠CD4+/CD8+T比值明显降低并接近正常值,表明臭牡丹可改善地塞米松所致的免疫抑制,能够重建和维系免疫功能,且效果优于阳性对照云芝多糖。

2.6 其他作用

Kim等[27]研究发现臭牡丹根丙酮提取物能抑制细胞溶血,有抗补体活性的作用。段军仓等[62]发现臭牡丹总黄酮能抑制血小板源性生长因子(PDGF)诱导的血管平滑肌细胞(VSMCs)增殖、迁移及表型转换,能抑制MMP-9、β-catenin、OPN mRNA的表达,其机制可能与Wnt/β-catenin信号通路密切相关,为开发治疗心血管疾病的潜在新药提供科学依据。此外臭牡丹其他药理作用还包括有镇静催眠、减少自发活动和局部麻醉等作用[63]。

3 临床应用

臭牡丹作为一种民间常用传统中药,分布广,价格低廉易得,既可单用也可与多种中药配伍应用,或为君药或为佐使,广泛地应用于医疗单位及民间。根据文献可知,近年来臭牡丹的临床应用主要在治疗癌症方面,以复方形式入药较为广泛,特别是针对原发性支气管肺癌,使用频率较高,并取得了较好的效果。

3.1 单味用药

臭牡丹单味用药在外科疾患中应用广泛,一般内服鲜品50~200 g,干品5~15 g;外用鲜品适量,干品20~50 g。有文献报道取臭牡丹全草150 g,水煎内服,可治疗荨麻疹、漆疮;取新鲜臭牡丹茎叶适量,捣烂取汁外敷,可治疗疔疮、痈疽发背等一切阳证疮疡;取臭牡丹叶适量、捣烂外敷于患处,治疗流行性腮腺炎,治疗率可达100%[64]。臭牡丹在傣医学中,常以煎煮内服或熏蒸外洗的方法治疗类风湿性关节炎[65]。

3.2 配伍用药

3.2.1 抗肿瘤 臭牡丹为君药的保肺饮是根据肺癌癌前病变期,肺失宣降的病机拟定,具有清热解毒宣肺之功效,其方组成:臭牡丹25 g,龙葵12 g,桔梗10 g,甘草3 g。在临床应用中臭牡丹复方对肺癌癌变前患者临床症状有良好的改善作用[46]。何兰等[66]通过整理蒋益兰教授治疗肺癌的临床用药中发现,224例肺癌患者共就诊333次,其中臭牡丹药用频次为311次,频率为93.4%;在药物配伍中,臭牡丹与灵芝等药物的配伍使用治疗肺癌的关联度大于97.8%;周春吉等[67]在分析国医大师刘祖贻治疗恶性肿瘤用药规律中发现,148首处方中臭牡丹的使用频次为43次,通过临床数据分析,在治疗恶性肿瘤药物候选新处方中,与臭牡丹配伍使用的处方排第6名。这些研究均体现了臭牡丹作为清热解毒类药物在治疗肺癌中发挥了重要作用。

3.2.2 改善月经不调 潘玉秀等[68]自拟柴草调经止痛汤:柴胡10 g,藤甘草15 g,益母草15 g,粗叶木30 g,白花臭牡丹根30 g,红花臭牡丹根30 g,大红花臭牡丹根30 g,当归藤15 g,香附子20 g,姜黄15 g,黄姜15 g;每日1剂,煎服3次,每次温服400 mL,连服3个周期。用于治疗163例各型女性痛经,治愈122例,好转35例,总有效率为96.3%,对各型痛经都具有显著的疗效。玉罕等[69]对傣药宾亮(红花臭牡丹)的应用和研究概括中专门对臭牡丹进行了总结,发现临床运用中臭牡丹治疗女性月经不调效果明显,且应用历史悠久。

3.2.3 抗肾炎 李群等[70]研究了臭牡丹根配伍环磷酰胺治疗慢性肾炎的临床疗效。采用臭牡丹根配伍小剂量环磷酰胺治疗肾炎16例,总有效率为93.75%,且血尿素氮、血肌酐明显下降,复发率为6.25%,无明显的毒副作用,表明臭牡丹根配伍环磷酰胺具有较好的治疗慢性肾炎效果。

3.2.4 其他应用 王伯成等[71]自拟牡丹诃麦汤,组成为臭牡丹根30 g(鲜品用量为1~2两),川贝粉(吞服)3 g,诃子6 g,麦冬20 g,五味子10 g,沙参10 g,炙甘草10 g,水煎服,每日1剂,以臭牡丹根为君药,治疗顽固性咳嗽128例,总有效率高达99.2%。临床上还有报道用臭牡丹配伍其他药物治疗扁平疣、疟疾、子宫脱垂和高血压等病症[72]。

4 讨论

臭牡丹是常见的中草药之一,其资源丰富,临床运用广泛。近年来国内外学者就其化学成分、药理作用等方面开展了大量的研究。臭牡丹化学成分主要包括苯乙醇苷类、萜类、甾醇类、黄酮类及挥发油等,其中苯乙醇苷类化合物共鉴定出35个,但有关于臭牡丹中苯乙醇苷类化合物的药理研究较少,其是否为臭牡丹的主要有效组分有待验证。臭牡丹的药理实验研究主要集中在抗肿瘤方面,但有效成分和作用机制尚未明确。需加强有关臭牡丹主要组分的研究,为临床运用提供良好的指导作用。

臭牡丹尚未纳入中国药典,一定程度上限制了其临床药用,建议加强臭牡丹质量标准研究,完善质量评价体系,进一步推动其临床应用。同时,臭牡丹被报道具有防虫驱虫作用,有望被开发成天然驱虫剂。应加强臭牡丹多元化资源利用,提升臭牡丹运用价值。