过江隧道应急救援处置对策研究

2022-05-20宋子威

宋子威

摘要:随着我国经济的高速发展,各类公路隧道、过江隧道的数量明显增长,其带来的交通便利和社会经济效益也日益显著。然而由于隧道结构具有的一些自身特点,如对外出口较少、比较封闭、自然排烟困难等,使得隧道应急救援难度较大,发生火灾将对内部人员的生命安全造成极大的威胁。文章以上海长江隧道为背景分析隧道车流量情况、人员疏散分析、应急处置难点等,研究其在火灾发生后的应急救援处置对策。

关键词:长江隧道;人员疏散;数据分析;救援对策

一、国内外隧道火灾情况

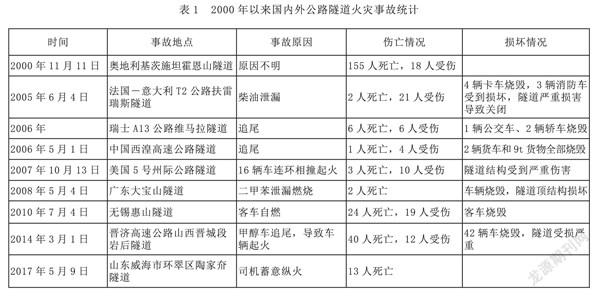

长期以来,国内外隧道重大火灾事故时有发生,2000年以来国内外公路隧道火灾事故统计,如表1所示。隧道内一旦发生火灾,往往会造成十分严重的后果。随着我国大力发展基础建设,各类公路隧道、过江隧道的数量明显增长,其带来的交通便利和经济效益也日益显著。但由于隧道结构具有的特点,使得隧道应急救援难度较大,发生火灾将对内部人员的生命安全造成极大的威胁。文章以上海长江隧道为背景,研究其在火灾发生后的应急救援处置对策。

表1 2000年以来国内外公路隧道火灾事故统计

二、上海长江隧道消防设施概况

上海长江隧道是上海市境内连接浦东新区与崇明区的过江通道,位于长江水道之下,是上海崇明越江通道的重要组成部分之一。隧道南起上海浦东新区五号沟绕城高速沪崇苏立交,穿越长江南支南港水域,接长兴岛潘圆公路立交,全长8.95km,双向六车道,设计荷载公路I级,设计车速80km/h。

(一)联络通道

隧道纵向每隔830m左右设一条沟通两个单管隧道的横向人行联络通道,共计8条,供救援使用。单管隧道逃生通道尺寸为1.8m×2.1m,可以通过3股人流或两个带有设备的消防人员。

(二)逃生通道

行车方向每隔275m左右在长江隧道车道层和轨道层之间设置了逃生疏散楼梯,上下行线各有27个楼梯。顶盖采用手动控制,配置助力气泵,锁具在逃生盖上方和下方均能打开,满足双向逃生要求。

(三)疏散指示灯

在发生火灾时,消防主机接到信号,经工作人员确认火灾后,疏散指示灯亮起,并指向最近的逃生盖板。

(四)位置指示灯

在发生火灾时,信号传送至消防主机,经工作人员确认火灾,位置指示灯自动亮起,绿色箭头向下,正对指向下方的逃生盖板。

(五)语音播报

在发生火灾后,经火灾确认,自动启动语音广播系统,将事先预录的语音在隧道内进行广播,提醒过往驾驶员注意。

(六)消防设施及器材

隧道1号车道每隔50m一组消防设备箱,配置4个ABC类5kg灭火器,配置消火栓和直流水枪。

1.消火栓系统

消火栓系统可扑灭多种类型火灾。隧道两端消防给水取自市政给水管,采用环形网供水模式,发生火灾时将通过消防泵加压。

2.水成膜泡沫灭火系统

可以与喷淋系统联用达到覆盖窒息灭火,对扑灭油类等B类火灾有很好的效果。

3.水喷雾系统

与火灾报警系统协同工作,能够在发生初期火灾时对区域进行防护冷却,可以有效防止火灾蔓延扩大。

4.灭火器设置

在隧道1号车道设置了高效便携的灭火器材,用于初期火灾的扑救。

三、长江隧道车流量情况

上海市区往崇明方向的道路为S20(外环线)和G1503(上海绕城高速),其中S20双向八车道、G1503(上海绕城高速)双向八车道,总计单向8条车道的车流量汇入长江隧道的3条车道;而崇明往上海方向也是类似的情况,但由于陈海公路和崇启大桥总车道较少,相对拥堵情况稍好。上海长江隧道设计流量为3200辆/h,但此前多个节日高峰车流量达4900辆/h甚至超过5000辆/h。来自各方的车流并入长江隧桥,就像“千军万马过独木桥”,拥堵难以避免。节假日车辆集中出行、道路承载能力有限,是导致G40沪陕高速长江隧桥“逢节易堵”的根本原因。

在当前的长江隧桥交通保障中,“隧道安全”始终处于首要位置。上海交警部门采取三个不同等级管制模式:“当隧道内车流量达六成,就会用‘分段控流’来控制进入高速主线车流的速度。”隧道属于特殊的封闭式交通,发生事故后趕赴现场、清障作业的难度要远高于普通道路。因此,保障长江隧道内车流量始终处于“非饱和”状态,是保证隧道本质安全的一大前提。目前,在城市交通管制中,人为控制绿灯时间以增加通过的车流量被称为“绿波效应”,在沪陕高速长江隧桥管理上则通过控制红灯时间的“红波效应”。以崇明通往上海市区方向的陈海公路为例,通常情况下的绿灯时间为45~55s,通过“红波效应”手动干预将绿灯时长降至30秒以下,以减缓进入沪陕高速主线的车流量。通过上述方法,上海长江隧道内车流量始终被控制在“非饱和”状态,无特殊情况不会发生拥堵状况。主要拥堵的位置是进入隧道前的高速路段,这也正是目前消防、交警、拖车等部门逢节假日必在隧道口进行力量前置部署的主要原因。

四、隧道应急处置难点

(一)火势蔓延跳跃难以控制

隧道内起火之后,由于热动力效应,高温和烟气会迅速传播。且在火灾情况下,后方车辆发生拥堵后,火势极易蔓延到其他临近车辆,造成灾情迅速扩大。除此以外,例如油罐车或其他易燃品运输车辆起火,有发生爆炸的可能,从而使得隧道内火势出现跳跃性蔓延的极端形势。

(二)高温烟气迅速积累,营救疏散难度大

由于隧道是一个狭长的管状空间,尤其过江隧道内排烟孔洞设置十分有限,发生火灾时,燃烧所产生的烟气难以排出,大量烟雾积聚在内部。同时由于隧道空间相对封闭,其散热能力也较差,发生火灾后能够达到1000℃以上的高温,短时间内隧道基础设施就会受到巨大损坏,隧道拱顶随时有被灼烧崩塌的危险。隧道内由于出入口少、发生火灾时能见度低、逃生距离长,给人员疏散和应急救援带来极大困难。

(三)燃烧物质具有不确定性,起火点具有移动性

隧道火灾的可燃物主要是车辆及车载货物,其燃烧物质可能为固体、液体、气体等。其中气体和液体火灾还有发生爆炸的可能性。此外,由于隧道内驾驶员往往无法迅速反应,起火车辆会在隧道内行驶,造成移动性的起火点,也就带来了火灾的更多不确定因素。

(四)快速处置困难,组织指挥难度大

隧道救援中,在浓烟、有毒气体、高温和狭窄通道的阻碍下,消防车辆及消防救援人员迅速接近火点的难度很大。同时隧道内无线通信信号差,效果不明显。以上海长江隧道为例,目前总队使用的800M电台在进入隧道后就失去信号,只能使用手机进行现场消息反馈。

五、隧道应急处置对策

(一)部署前置应急救援力量

根据隧道火灾特点,在隧道灾害事故处置中,第一要务就是保证相关的应急救援力量能够安全快速地到达现场进行处置。针对上海长江隧道因突发险情造成的拥堵,以及节假日高峰时段车流造成的拥堵状况,分别在上行线浦东五号沟牵引广场、下行线长兴收费站两处实施动态驻防,以防救援车辆被堵在“家门口”,尽可能地缩短行车时间。一是在节假日期间提前24~36小时分别在上行线浦东五号沟牵引广场、下行线长兴收费站两处实施动态驻防,部署应急救援前置力量。二是根据《上海市消防救援总队规范执勤战备工作实施细则(试行)》第二章二十条规定,前置力量应至少配备3名战斗员,满足一个战斗小组人数要求。三是根据重大活动消防安保任务要求制定前置点值班方案,落实干部带班,专人值守。

(二)各方力量快速联动,信息互通

在隧道发生险情,一般需要实施交通管制。因为上海长江隧桥管控中心通过隧道实时监控画面,能够第一时间了解掌握现场灾情信息,并能做出快速评估和相应措施。消防、交警、拖车等应急救援力量应及时与隧道管控中心对接,掌握研判人员伤亡、构成、疏散情况、车辆起火情况以及现场救援力量到场情况等。各方应急救援联动机制建立完善是关键。由于隧道灾害事故的特点,成功处置必然需要各方应急力量提前建立完善的联动机制。通过定期开展实地演练或者桌面推演等强化联动能力。一是磨合应急指挥协调机制,进一步明确各单位、部门的职能,理顺工作关系,完善應急机制。二是检验隧道火灾工况下应急队伍、物资、装备、消防设备等方面的联动分工系统实施情况。三是提高组织、相关人员对应急预案的熟悉程度,提高协同能力。四是查找火灾预案执行中的问题,进而不断完善应急预案,从而提高火灾应急预案的实用性和操作性。

(三)充分利用隧道应急设施,第一时间营救、疏散人员

上海长江隧道设有两种逃生方式。一旦发生事故,人员撤离模式是全方位的,一是纵向逃生,即27个逃生疏散楼梯;另外一条则是横向逃生,即8条联络通道。这些逃生通道也可以成为消防力量的救援通道。例如,隧道下行段发生事故,上行段曹路站前置点可以从上行段进入隧道行驶至最近的联络通道,救援人员可以携带装备穿过联络通道快速到达下行段的事故点。此外,在交警协助封锁交通后,可以采取逆向进隧道,避免消防车辆绕行隧道一圈,大幅缩短救援时间。

(四)固移结合加强送风排烟

优先使用隧道内的机械送风系统,及时开启射流风机等固定机械送风排烟。在着火点的附近迅速设置移动排烟机、开花喷雾水枪阵地,辅助排烟。利用大功率排烟机在隧道两端出入口处分别实施正压送风和负压排烟,人为控制烟气流向,确保逃生通道内无烟气侵害,保证施救与被救人员的安全。需要注意的是移动排烟方向应与固定机械送风系统一致。

(五)多途径加强火情侦察

一是技术侦察,立即与隧道中控人员取得联系,详细了解事故部位、内部现场情况、单位预案启动情况,了解具体部位和位置,为初战以及增援力量处置创造有利条件。二是内部侦察,迅速组织侦查人员到达着火点附近。沿隧道的横向疏散通道,通过防火门进入着火点附近,一般隧道内起火烟雾很大,能见度很低,应携带烟雾摄像仪确定着火点的位置。

(六)内攻做好个人防护

加强对参战人员的安全提示,杜绝单独或盲目行动。内攻人员数量确保少而精,深入隧道内部必须视情穿戴相应的防护装具,防止高温、烟气、缺氧等带来伤害。尽可能将阵地设置在联络通道防火门附近,可以在灾情发生突变时,迅速进入通道避险。

(七)合理选择灭火剂

目前长江隧道内固定喷淋系统内采用的湿式系统,车辆火灾后,隧道内多点多组喷淋容易出现误喷,水淹没引流沟渠,在事故后续的清理排水上反而成为一大问题。因此消防到场后应尽可能根据灾情实际情况选用合理的灭火剂,同时避免大量水渍损失,影响后续的交通恢复工作。

(八)消防应急救援响应策略及通信优化

隧道内部通信设施分为专用通信设施和公众通信设施。现有的隧道调度专网(有线)和公众移动通信公网(无线)可作为初期消防救援的通信指挥手段,但不能仅仅依赖上述系统,在火灾情况下,消防救援队伍还必须配备地下移动通信设备,以便在上述设施失效的情况下,迅速组建现场通信指挥网络。一是建设基于5G公网、专网以及本地组网的多网融合的全方位防控与指挥作战平台,实现立体化同步整合数据传递信息,对各类数据进行数字化处理,提升灾情研判、态势分析等方面的打赢能力。二是加快推进370MHz频段应急专用无线电频率建设和应用。目前各地应急管理局采用370M PDT与公网集群POC同时部署的方案,做到互为补充,互为备份的应用。同时进一步完善370M PDT与公网集群POC的互联互通,实现在隧道应急救援时,多种通信手段融合,多部门协同工作等情况下应急通信系统间的互联互通。

参考文献:

[1]方银钢,朱合华,闫治国.上海长江隧道火灾疏散救援措施研究[J].地下空间与工程学报,2010,06(02):418-422.

[2]彭子晖.上海长江隧道的消防疏散及救援设计简述[J].地下工程与隧道,2007(04):43-45.

[3]成艳英,谢玮,张玉春,等.公路隧道人员疏散时间计算模型及应用[J].中国安全科学学报,2020,30(04):121-126.