台湾电影是如何暴力起来的?

2022-05-20王悦

王悦

近期的台湾电影,毫无疑问都与“恐怖”与“暴力”有关。

刚刚过去的清明档期,宗教恐怖片《咒》的票房几乎是以一天一千万新台币的速度上涨。上映第三周,累计票房已经高达1.3亿。同期上映的恐怖片《头七》也因为主演是Selina任家萱而备受瞩目。

此外,还有因为太过暴力而被大陆网友骂到下架豆瓣的《哭悲》。

曾经,人们刻板印象中的台湾电影似乎是青春、热血的代名词,如今则似乎只有血腥的画面、恐怖的音效才够“台”。

暴力、恐怖电影扎堆式地重回银幕只是一种表象。真正值得探寻的是,台湾社会中或隐或显的暴力过去在历史上隐没过,如今又是怎样被重新许可在电影中再现的?这些暴力又是以何种样貌在电影中出现的?

由于受到国民党当局的压制,暴力一直是我国早期电影的禁忌。

国民党在1930年就曾经颁布条令,禁止国内一切武侠电影的拍摄,认为武侠电影“败坏社会风气”。

直到1965年左右,被认为具有“逃避主义”色彩的爱情文艺与武侠武打电影开始占据台湾电影屏幕。社会里的种种压抑与矛盾,有机会以逃避的形式,在光影中得到宣泄。

1967年,香港邵氏导演胡金铨受邀前往台湾,拍摄电影《龙门客栈》。这部电影开启了台湾武侠片历时10年的热潮。

《龙门客栈》在台北连续上映了一个月,隔周又重新上映一个月。票房达到当年港台电影之首,甚至超过了同年上映的西方电影。武侠电影大获成功,港台两地的电影公司开始大量生产同类型电影。

为了避免借古讽今的嫌疑,武侠电影大多将故事假托于不甚明了或全然虚构的背景。一方面,电影制作者不用对拍摄内容的现实意涵负责,另一方面,观众也可以借此逃避现实的挫折,释放压抑的情绪。

武侠电影中的角色必然是忠奸分明,善恶立辨,没有灰色地带。在那个世界,所有问题都可以凭着感情,用行动直接解决。

《龙门客栈》把故事设定在明朝中期。东厂大太监曹少钦构陷兵部尚书于谦,于家家破人亡,子女遭到流放。曹少钦派杀手在流放途中截杀于家后代。路过的武林侠客察觉了阴谋,在龙门客栈与东厂激烈厮杀,救助忠良之后。

某种程度上,武侠电影提供了一个合法的施行暴力的机会。

电影酝酿着一种同仇敌忾的情绪,使得伸张正义成为必要,观众得以不带任何愧疚感,将自身投射到“正义施暴者”的形象上。

不过,胡金铨在台湾拍摄 《龙门客栈》并非一帆风顺。在此之前,武侠电影在国民党当局眼中一直都是禁忌。自古以来,“儒以文乱法,侠以武犯禁”,国民党当局也害怕武侠反叛政权的行为在社会上引发消极影响。初来台湾的胡金铨并不知道當局的禁忌,送审台湾文化部门的剧本接连被毙。最后提交《龙门客栈》是以“写实武侠”的名义通过审查。

即使《龙门客栈》后来创造了票房神话,也没有能够打消国民党当局的疑虑。在电影上映第二年的1968年6月,台湾监察部门就开始呼吁,警惕武侠电影的社会负面影响,责令文化部门在一定范畴内规范电影工业,严申当局从1930年起在大陆实行过的武侠电影禁令。

文化部门随即紧急制定“武侠片自律六项原则”。根据这六项原则,所有展现或煽动暴力的言行都需要从电影中删除。7月,金门地区率先禁演残暴的武打电影。这时也开始出现剧本全面事先送审的呼声。

只不过,官方的压制发挥的效果有限,电影市场虽然有所收敛,但一些幕后有强势背景的电影公司依然我行我素。武侠片的热潮得以持续长达10年之久。

1970年代,香港嘉禾电影公司与李小龙拍摄的功夫电影在台湾掀起武打电影热潮。与此同时,为了与电视竞争,电影公司不惜放弃道德标准,用暴力色情吸引观众。

国民党当局再次出手限制,整顿电影行业,要求改变制作路线,并且订立“取缔残杀、打斗、色情影片检查尺度”,对剧本实行事前审查。仅仅三个月的时间就有十二部电影的剧本被退回,台片数量逐渐减少。

不过,当局的管制行动效果并不理想,电影界的行动不过是走走形式,敷衍了事。台湾的电影工业经过60年代的成长,已经发展出稳定的商业性格和自主机制。受到干预的电影业仍然投机取巧,大量拍摄的武打电影纷纷转往东南亚电影市场倾销。

1986年,国民党当局宣布“解严”,解除在台湾地区实施了长达38年的“戒严令”。暴力也渐渐被允许出现在电影中。

尤其“新浪潮”电影开始让“解严”前后弥漫在社会中的种种暴力变得可见,将个人与政权、个人与资本之间的冲突推上前台,在当时的电影中,最引人瞩目的是国民党当局自身曾经制造的“白色恐怖”。

台湾新电影代表人物之一的侯孝贤结束了“乡土时期”,他在1989年完成了电影《悲情城市》,把历史透视和人世观点运用在当时台湾最禁忌的题材二二八事件之上。

《悲情城市》没有聚焦在事件本身,而是追溯到1945年到1949年间,日本天皇投降和台湾光复,国民党政权战败退守台湾等历史事件。这部电影的主要情节围绕着林阿禄一家进行。这一家人在台湾不断变化的政治情势下努力维持,却依然无法摆脱没落与瓦解的命运。

电影中1947年的台北笼罩在暴力和不安的氛围中,这种氛围很快蔓延到整个台湾岛。二二八事件和白色恐怖经过40年的沉默形成了被压抑且无法言说的暴力。

暴力与沉默之间的张力集中体现在梁朝伟饰演的林家四子林文清身上。由于梁朝伟不会说闽南语,林文清的角色被改成聋哑人。这个不得已而为之的聋哑在电影中,却成为无法言说的暴力的象征。

除了历史记忆中的暴力,“新浪潮”导演也开始关注发生在现代都市中的暴力。

杨德昌1985年完成的《青梅竹马》塑造了一对格格不入的青梅竹马阿隆和阿贞。侯孝贤饰演的阿隆在迪化街经营老布行,蔡琴饰演的阿贞则是在台北东区现代化大楼上班的城市白领。两人分别折射出转型中台北社会的传统与现代。在电影最后,阿隆被爱恋阿贞的一个年轻人刺伤后,独自坐在阳明山的路边等待天亮。

突如其来的暴力固然令人错愕,但是对照经济力量那看不见的手对人物施加的种种暴力,少年的举刀一刺就似乎只是整个都市暴力链条最微不足道,却又最真诚的一个环节。在《青梅竹马》中,随处可见经济压力对人际关系的影响。例如阿贞的爸爸生意失败,躲在旅舍避债。阿隆借款给他,却引发阿隆与阿贞的争吵。少年冲动的罪行似乎是都市中唯一的摆脱了经济束缚的真情流露。

对来自社会或是人们内心深处的象征暴力与真实暴力,长期以来一直都是杨德昌电影所要表达的主题。

1986年的《恐怖分子》几乎囊括了整个表面安详稳定的大都会所蕴藏的所有恐怖。婚外关系、出卖朋友、青年反叛、文艺创作、冷漠的制度、仙人跳的勒索、骚扰的电话、无目的的拍照、大意的警察、性爱的交易。这些都可能演变成对他人的伤害,成为引发暴力事件的导火索。

在《恐怖分子》中,台北的每一个个体都是潜在的恐怖分子。他们都可能构成对他人的伤害,破坏整体的社会安全。如同影评人焦雄屏所言:

“杨德昌巧妙支离地将这些都市人物与环境交叠,让观众接受台北现实全景,及其潜伏的危机和恐怖,全景下的每个人都无法幸免于这些潜伏的恐怖,因为它们是日常的,有如那些婚姻危机、升迁压力、都市罪恶,女主角周郁芬的小说句子‘变化是轮回的重复’,就是最好的注脚。”

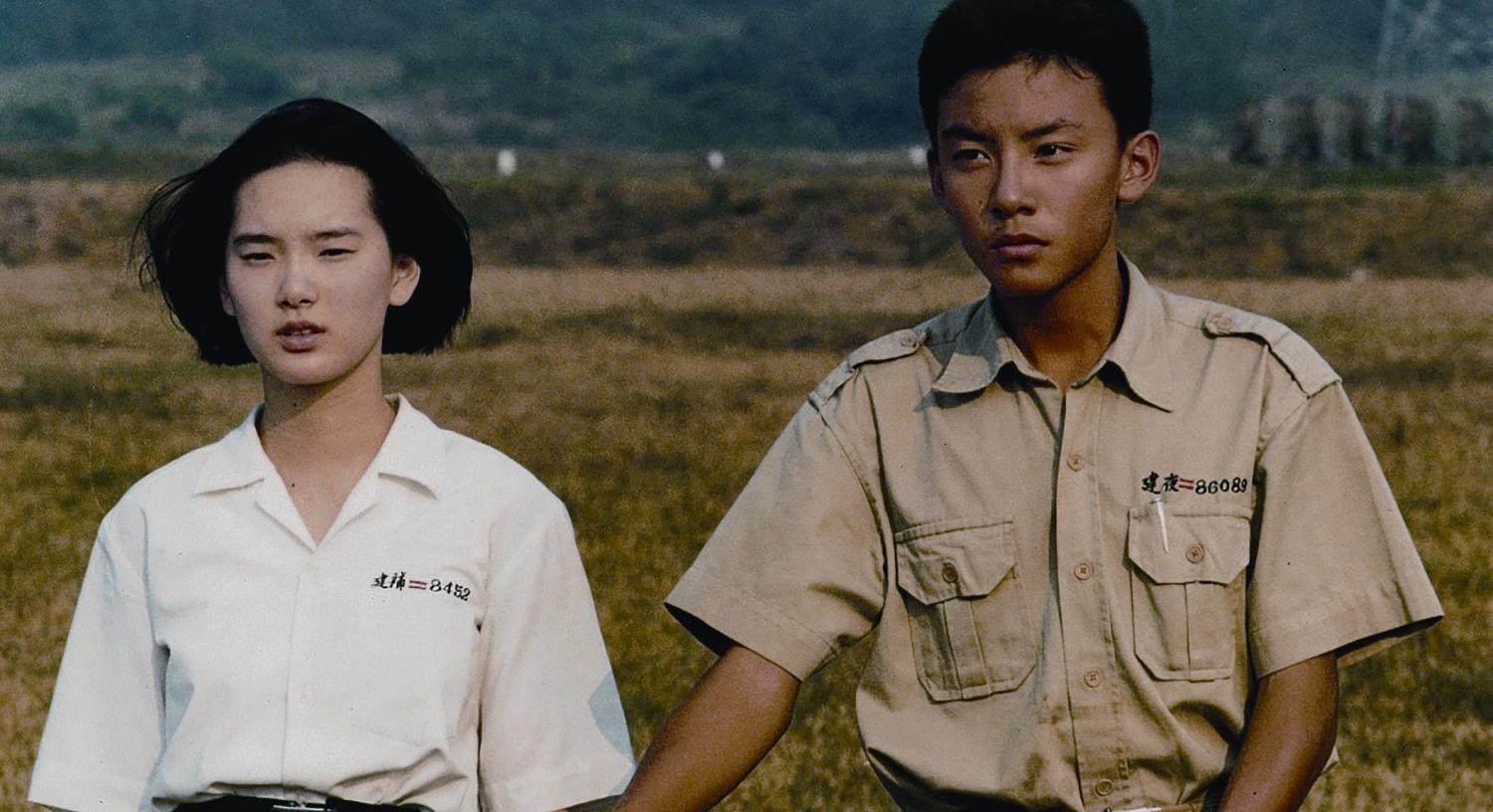

暴力事件的确在后来杨德昌的电影中以变化的形式重复。5年后,我们在《牯岭街少年杀人事件》中看到一个少年杀害了他的爱人。类似的杀人场景又在2000年的《一一》中重新上演。只不過影片不再直接展示杀人的动作,而是留下杀人的痕迹。

2008年,魏德圣的首部剧情长片《海角七号》上映,拯救了长期低迷的台湾电影市场。

这部与暴力或恐怖完全无关的电影,奠定了所谓“后海角时代”台湾电影的基调——热血、青春、励志。很多凸显台湾文化特质的喜剧电影大放异彩。

不过,还是有一些台湾电影想要凸显台湾的社会矛盾。

2009年的黑白电影《不能没有你》取材于2003年一则单亲父亲抱女儿欲跳天桥的社会新闻。2014年的《白米炸弹客》则改编自农民杨儒门为抗议当局开放稻米进口在台北多处放置爆炸物的真实事件。2020年的《无声》取材自台南特殊学校集团性侵事件。在这些电影中,社会弱势群体只能借由暴力行为表达走投无路的绝望。

在零星的写实电影之外,最值得注意应该是钟孟宏的暴力影像。

钟孟宏在一本书中说:“我是个不食人间烟火的导演,到处打探别人生命中无法说出的苦。”在钟孟宏的电影中,我们再次看到侯孝贤从历史中敏感捕捉到的暴力与沉默的母题。

很多影评都把钟孟宏看作是杨德昌的接棒者。但我们显然不能对衣钵传承的故事太过着迷。毕竟对钟孟宏来说,台湾电影在《悲情城市》以后就“完全躺平”了。杨德昌的年代,同时也是台湾电影的低谷。

钟孟宏的确着迷于台湾社会恐怖与暴力潜藏之处,但他处理暴力的方式与杨德昌完全不同。最大的不同是钟孟宏毫不掩饰的“恶趣味”。

“恶趣味”没有太多的贬义,它是黑色幽默和荒诞的混合体。钟孟宏曾经听过这样一个故事。一个出租车司机载着一个乘客环岛25个小时,结果客人没付钱就跑了。钟孟宏在意的却是,他们在车上相处这么长时间,都在做什么。他很着迷这个点子,于是就有了2016年的《一路顺风》。

钟孟宏的“恶趣味”既毫不掩饰,也不加节制。

在2019年的《阳光普照》中,暴力从一开始就占据了大屏幕。阿和被黑轮欺负,于是伙同菜头去吓唬黑轮。结果菜头一刀把黑轮的手砍断,断手掉进煮沸的锅里渐渐萎缩。身兼摄影的钟孟宏一定清楚意识到这个特写镜头会呈现出怎样令人作呕的效果,可是他偏偏要拍。

监狱的斗殴,阿豪的坠楼,菜头的胁迫,阿文的杀人……《阳光普照》似乎是一场想要终结暴力、却引发越来越多暴力的噩梦。与杨德昌《恐怖分子》中停留于想象的暴力相比,《阳光普照》中的暴力是泛滥的。这反倒稀释了影像暴力所能发挥的批判作用。

暴力于是成为了一种美学,似乎没有必要太过认真地看待。

这从某种程度上也反映出当前台湾电影中,暴力整体的娱乐化倾向。

“解严”以后的台湾电影固然拥有了展现暴力的自由,但是这种自由很快就被强大的商业力量裹挟,暴力变成诉诸感官刺激赚取票房的工具,“新浪潮”电影通过暴力施展社会批判的传统逐渐被边缘化。

近年来,台湾逐渐发展出恐怖电影的类型片,结合本地的民间信仰,制造出诉诸感官刺激的暴力景观。即使2019年以白色恐怖时期为背景的《返校》也呈现出对暴力景观的迷恋,和在历史反思上的浅薄。

诚然,我们也必须承认,台湾恐怖片对推广当地民俗发挥了重要作用。尽管这些民俗通常被看作“迷信”,它们也仍然是中国民间文化的重要组成部分。暴力的娱乐化,也恰好能够中和“迷信”的魅惑。

不过,我们也需要警惕暴力的娱乐化让我们错失了对暴力的严肃反思。不应忘记,暴力曾经充当过逃避现实的鸦片,那时逃避的是国民党当局的高压统治。如今,暴力同样也能用来逃避现实。新冠疫情暴发后,丧尸片不是更多了吗?