远去的莲花瓣

2022-05-19理由

理由

1976年夏秋之交,这是中国社会一场巨变的前夜。当时北京市文化局的负责人透过《北京文艺》资深编辑周雁如找到我,他说:“密云县山区有个村庄叫莲花瓣,发生泥石流,死了不少人,我们希望你去采访一趟,写篇小说吧。”

这一年灾害频发。在唐山大地震之后一个多月,北京郊区又因泥石流冲走半个村庄。莲花瓣地处北京最北的云蒙山中,听说灾难发生后曾有直升机飞去探查;那里音信阻隔,人迹罕至。

我问:“您对写这篇东西有什么想法?”

文化局负责人说:“以那里的阶级斗争为主线吧……”

在任何年代,出题目做文章的事总是难免;不过,这次不光隔山出题目,还要隔山定调子,对我来说还是头一次犯难。但是我不能不去,主要因为周雁如。

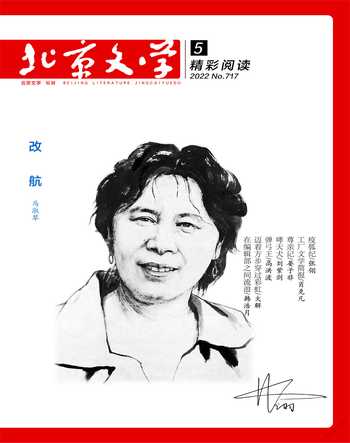

周雁如大姐是脱颖于晋冀鲁边区的老报人,在复刊后的《北京文艺》一向担任我的责任编辑。当时北京文联早已撤销,《北京文艺》受北京文化局领导。周雁如待人慈祥宽厚,于我有知遇之恩;只要她有交代,我就义不容辞。

下马威

大清早从北京长途汽车站出发,只携带一个日常用具的小挎包,一路颠簸两三个小时,到达预计的车站下车,抬头望去,一座陡峭的山坡迎面而来,这就是通往莲花瓣的入口。

事后才得知,这座难以攀爬的山梁叫“瞪眼坡”。传说中有一位部队团长因身材发胖而干瞪眼,最终被四个年轻战士抬上坡顶。这件事的虚实未能详考,却被当地人用来喻意地势艰险。

幸好我时值三十多岁,一米八的个头身强力壮,平时又喜好运动,于是沿着依稀可辨的小径,暗中嘱咐自己调整呼吸节奏,沉着地向上攀登。只要呼吸不乱脚下就扎实,好不容易爬到山顶,额头已沁出汗珠。

看手表是上午十点钟,这才后悔此行太大意,随身带的饮水不多,还忘记戴个草帽。俗话说:假阴天,晒死人!当天薄云遮日,阳光的热度丝毫未减。估计还有七八个小时的山路不可松懈……

前行不久又遇到一处天险,在两座高山之间有一条用碎石筑起的凌空小路,窄窄长长,向前延伸约百十来米,比体操运动的平衡木略宽,只容得一个人单向通过,而两侧是深不可测的谷涧,向下看惊心动魄。

事后得知,这处险境叫“人肉锅子”,因不时有行人或运货的驴子脚下打滑跌入谷中,以致粉身碎骨而得名……幸好是事后得知,如若事先就知,我还能不能在恐怖的心理圧力下顺利地走完全程呢?

身过此处巳完全没有退路,索性放松心情留意一路上的奇异风光。

华彩长廊

前方路途遥迢,感觉却渐入佳境。

脚下的路面变得宽些,左侧是连绵不断的大山之脚,右侧是时断时续的风化岩造型。有的巍然拔起,好似一柱擎天;有的在巨大的岩石座上顶着另一个巨大的石卵,其间只有一点粘连,仿佛风一吹就会摆动;还有三截岩石的重心相互错落支撑,就像展示杂技的高空技巧,看上去惊险,却泰然若素……

大自然的鬼斧神工引发人的联想:倘若右侧风化岩中的任何一座,生长在这条山谷之外,都会引来游人如织,驻足观赏,成为著名景观。而它们犹如空谷幽兰,与世人缘悭一面,未免太可惜了。

转念一想,此念不妥!脚下的路虽然不宽,必定有人修筑;风化岩虽是大自然无心之作,在修路时必定有人刻意保护。

谁是修路人?依照其受益者的合理想象,指向莲花瓣。由此,我对莲花瓣人生出一丝好感。

这一路走来并不寂寞,天色却暗了下来。

大山中的阳光说落就落,从朦胧到漆黑只在片刻之间。山谷景色已模糊难辨,道路尽头依然看不到灯火。随身的小水壶早已喝光,身着的薄衫也透进凉意,不禁顿生焦虑,难道要在这上不着村下不着店的荒山里过夜吗?

说来凑巧,前方出现一个晃动的人影,走近看清轮廓,原来是一位中年妇女,身后背个篓子,手中持把镰刀。两个陌生人在空旷的大山里相遇,对方竟然毫无惊恐,她用格外喜悦的声音向我指点路径……

到达莲花瓣村口夜幕降临。粗略估算一下,不计搭乘长途汽车的路程,只从攀爬瞪眼坡算起就走了九个小时,按人类平均行走速度每小时5公里计算,莲花瓣深藏于远离外界约40公里的山谷之中。

桃源梦境

敲开第一户亮着灯光的人家,开门迎接的是一位老大娘。村干部闻讯赶来,体贴地嘱咐:辛苦了!先吃饭,早休息,今晚就住这里,明天到大队办公室再谈。

大娘显然是一家之主,身为农妇却仪态端庄。端茶上饭的年轻女子面如桃花,身段姣好,不知是大娘的女儿或儿媳,更不便相问。

吃饭时与主人互道姓氏,大娘说:俺们姓李;我答也姓“理”。理李同音,于我来说虽然是附会,也非妄说,史籍早有理李同源之论。这样拉开话题,大娘告诉我,莲花瓣全村都姓李。

从大娘口中大致得知这场泥石流灾害。莲花瓣位于云蒙山中五条溪流汇合之处,全村恰恰落在状似莲花的座上。人与周围环境历来相安无事,没想到这场泥石流突发横祸。

谈话中随意打量一下这户人家,丝毫没有受灾迹象,反而特别整洁。炕上炕下一尘不染,箱柜桌几色调典雅,颇有农村的世家风范。

如我这般的城里人对上个世纪六七十年代的农家并不陌生,我曾在密云北部山区参加过长达一年的“社教运动”,眼见大跃进和公社化的折腾过后,有许多农户家徒四壁,生活窘困;相互比较,这户人家宛如别有洞天。

入睡时大娘向全家人分配被褥。大娘居中,男女都睡一席大炕。人家坦然自若,而我却不习惯,还有点羞澀,几乎和衣而眠。

迷糊中,这一天历见的奇异情景在脑海中不停切换。隐约感到,解开这场谜一样遭遇的钥匙,就藏在今天走过的路途之中。

古往今来,中国平民百姓最怕两件事:一怕乱离人不如太平犬,二怕苛政猛于虎。然而,从瞪眼坡到莲花瓣之间的险境为山里人设置了安全的屏障,村里人宁可忍受诸多不便也要与外界保持距离——这里不就是世外桃源吗?

陶渊明笔下的桃花源,沿溪而行忘记来径,下船夹岸数百步,得一山口又前行数十步,而莲花瓣的天堑之险又非桃花源可及。

一座远离外界喧嚣的群落更易保存传统文化的质地。

年龄之谜

次日搬到生产大队办公室附近的一间房,第一件事是用手摇电话机向城里报告平安抵达。这玩意儿用手摇上一两个小时也不一定能听到清晰的声音,索性罢了。

村里人忙得不可开交。李姓人家齐心协力筑起一道宽厚的堤坝,扺挡再次发生泥石流。村干部来去匆匆,偶然聊上几句,也是问我食宿安排有何不妥,几句嘘寒问暖。他们面对大自然的威胁无暇旁顾,如果按照北京文化局的思路展开采访,不光给人添乱,还有挑拨之嫌。

几天下来,已和村里若干人混个脸熟。其间最惊人的发现莫过于莲花瓣人普遍显得年轻,也就是说,一个人看上去的年龄比实际年龄要年轻十到二十岁!不只面相,还有身材以及行动的敏捷。例如某人看上去三十来岁,一问得知五十来岁。起初怀疑自己的眼力是否严重失准,于是逢人就问对方年龄,而判断失误却屡试不爽。当时我属于中年人,看老看少都不应太离谱。这个看似水中月镜中花的话题,成为此行兴趣所在。

村里不仅忙于抗灾,也在抓紧复产。这天跟随村民爬上高山去查看梯田里的玉米,沿途只觉空气清新,溪水清澈,山林如洗,果木如碧。玉米在梯田中排列有序,但长势并不强壮,令人恍然有悟:清静的自然环境,祥和的村民心态,并不丰盈的粮食,佐以水果和坚果的食谱,恰是延缓衰老的良方!

差事完结,打道回府。在我的文字生活中,此次是少见的详细采访而未发稿的例外,却并不引以为憾。当时所谓的“阶级斗争”,愈来愈似一种工具,既非理念也非真相。洁净莲花瓣,何必惹尘埃?

尾音

回到城里,九月的北京很不平静。大道消息依然高亢,小道消息漫天飞扬。笼罩在人们心头的是对这个斗争或那个斗争的普遍厌倦。我的稿子一拖再拖,不见有人来催。拖到10月4日,仍是文化局那位负责人善意地小声提醒说,过两天会有大事发传出来,这篇约稿就此拖黄了。

如今的莲瓣巳迁出大山之外,融化在人间烟火中,而眼前依旧浮现着它那往昔的身影……

责任编辑 丁莉娅