互文性视角下翻译与文化的互动

——基于《孟子》核心概念英译的考察

2022-05-18娄宝翠赵东阳

娄宝翠,赵东阳

(1.河南师范大学 外国语学院,河南 新乡 453007;2.河南师范大学 文学院,河南 新乡 453007)

“互文性”(intertextualité)是西方文学理论中的一个术语,由法国哲学家和文艺批评家朱丽娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)在20世纪60年代提出,该理论的主要观点是“任何文本都是由引文拼接而成,每个文本都是对其他文本的吸收和转换”(1)Kristeva,Julia.Séméiotikè - Recherches pour une Sémanalyse,Seuil,1969,p146.。一方面,作者在写作时,通过重复、模拟、借用和重构等手段,有意识地吸取前人文本中的精髓,使自己的文本受到其他文本的影响,文本之间形成多种关联的、复杂的关系(2)徐盛桓:《幂姆与文学作品互文性研究》,《暨南大学华文学院学报》,2005年第1期。;另一方面,读者在关注文本内容的同时,也会将文本置于更广阔的社会文化背景中加以审视,从而有效地揭示文本生成的内外动因。因此,文本意义可以区分为“核心意义”和“互文意义”。核心意义指文本基于词汇句法生成的符号意义,互文意义以核心意义为基础,通过“作者—读者—主文本—客文本”这四个因素获取,是一种动态的意义,意义的不同蕴含着社会历史文化的差异(3)徐赳赳,毛浩然,徐朝晖:《克里斯蒂娃的语言观》,《当代修辞学》,2020年第4期。。 这一文本观超越了传统的结构主义思想,将语言文本置于社会历史文化的大背景中,有助于更加全面地揭示语言意义。互文性理论不仅是西方后结构主义、结构主义思想和现代文论中的重要理论之一,而且在语言学、翻译学、文化学和文艺学研究中受到较多的关注(4)郑庆君:《互文性理论与汉语修辞格的关系探析:以汉语仿拟修辞格为例》,《当代修辞学》,2011年第3期。。从文学翻译的角度看,互文性理论连结社会、历史、文化和文学文本的特性,也为源文本和译本研究带来了新的视角。

一、互文性理论与翻译研究

互文性是语篇的基本特征,也是对文本的互动式理解(5)甄晓非:《互文性视域中的文化翻译研究》,《外语学刊》,2014年第2期。。具体而言,任何文本都是基于前文本而来,或者是在对其他文本的吸收和转化中形成。文本之间相互关联、相互参照,无法孤立地进行释义。互文性有狭义和广义之分:狭义的互文性理论重视微观的文本交织关系研究,强调文本与文本之间各种具体的补充与指涉,旨在将特定的文本置于可见的系统之中,追寻确定意义(6)李玉平:《互文性定义探析》,《文学与文化》,2012年第4期。;广义的互文性指“任何文本与赋予该文本意义的知识、代码和表意实践的总和,而这些知识、代码和表意实践交织成一个潜力无限的网络”(7)程锡麟:《互文性理论概述》,《外国文学》,1996年第1期。。这是一种聚焦于文本与外部世界关系的网络,文本的互文特征既存在于文本内部,或文本与可考文本之间,也与社会文化、各种知识之间存有联系,其目的旨在发现文本无限的意义潜势,从而引申出文本意义阐释的不确定性。

互文性理论经过多年的发展和流变,早已超越文学与符号学的研究领域,扩展至语言学、美学、翻译学,以及文化研究等学科领域。20世纪70年代,翻译研究者已开始关注互文性理论与翻译学之间的关系。德里达(Derrida)以“延异”(difference) 的概念来表示意义的不确定性,他认为,各类语言在意义、句法和语音上的差异,使得它们的表意方式也不一样,在翻译过程中,具有差异性的语言、文本和意义之间的相互转换,更让原文和译文生发出具有创造性的丰富内涵(8)Derrida,J.Margins of Philosophy,University of Chicago Press, 1982, p9.。诺伊贝特(Neubert)、格雷戈里(Gregory)在博格兰(Beaugrande)和德雷斯勒(Dressler)语篇互文性研究(9)De Beaugrande, R. & Dressler, W.Introduction to Text Linguistics,Longman, 1981.的基础上指出,“译者要认识到翻译就是一种跨文化、跨语言的互文活动”(10)Neubert, Albrecht & Gregory M. Shreve.Translation as Text,The Kent State University Press,1992, p123.。哈蒂姆(Hatim)和梅森(Mason)的互文性翻译理论不仅继承了前人语篇语言学互文性研究的成果,而且借用克里斯蒂娃的理念,从翻译学的角度考察互文性,并从“语境三维度”、“互文空间”和“互文指涉”(11)Hatim, B. & Mason, I. Discourse and the Translator,Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p124-132.等方面,将翻译标准置于交际、文化和意识形态等诸多元素的交融之中。

翻译本身具有鲜明的互文性特征,它不仅体现在源语与译语、作者与译者、源语读者与译语读者之间,而且体现在源语文本与译语文本、源语文化与译语文化之间。互文性理论与文本翻译的关联性大致有三重意义:一是对文本的完成,二是对文本的阐释,三是对文本的改写(12)王洪涛:《互文性理论之于翻译学研究:认识论价值与方法论意义》,《上海翻译》,2010年第3期。,因此,原文与原文、译文与译文、译文与原文之间均存在互文关系。将源文本看作是一个前文本,其本身即有文内互文;译文本是前文本的促生文本,它能分别在词汇-句法-语义等方面“再创造”出新的空间结构。有学者说,译者兼具读者、阐释者和作者三重身份,在源文本与译文本之间起着桥梁沟通和转换的作用,其翻译活动本身参与了意义的创造,是一个动态过程(13)朱立元:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社,1997年,第315-316页。。互文性理论中文本之间的相互指涉,不仅有助于翻译学重新认识源语文本与译语文本之间的关系,而且有助于翻译学重新审视翻译活动之中主体间性的作用。

互文性理论不仅可以在认识论层面上给翻译学研究带来启发,而且作为一种文本分析的手段和文学批评的参照标准,也能对翻译实践和翻译批评提供积极的方法论意义(14)王洪涛:《互文性理论之于翻译学研究:认识论价值与方法论意义》,《上海翻译》,2010年第3期。。互文现象的表现形式有多种多样,如照应、替代、引用、参考与重写,等等,但大致可以将其分为两种类型,一种是语言层面上的互文,一种是文化层面上的互文。语言层面的互文比较直白显见,例如直接的话语引用,标示清楚的参考文献、注释等,它可以是文本之间的相互指涉,也可以是同一文本或同一文段内的互文见义。在翻译过程中,如果译者能够借助互文性理论对源语文本中的互文现象进行语篇语义分析,其结果将不仅会加深译者对于源语内容的理解,而且会有利于他对于译语文本语篇结构的理解,从而会促使他增加一些类似副文本那样的解释性话语,以强化人们对源语文化的准确理解。与语言层面上的互文相比,文化层面上的互文则显得有些间接和隐晦。这种互文一般会超出文本本身,与其深层的民族文化联系起来。总的来说,不论是语言互文性还是文化互文性,它们都否认文本的绝对意义,都强调语义的同质性与流动性,这不仅有力地解释了翻译过程中的复译现象,也反过来促使翻译学对于文化学的重视。

综上所述,互文性理论为翻译研究提供了新的视角,依靠这一理论的帮助,我们不仅可以在认识论的视域中,将源语与译语、源文本与译文本,以及源语文化与译语文化联系起来,而且可以在方法论的视域中去探究复译的多样性和复杂性。

二、互文性视角下的文化翻译研究

翻译不仅仅是两种语言的转换,更是两种文化的对话与交流,从这层意义上看,翻译本身就是一种文化行为(15)胡开宝:《对话与多元:试析许钧翻译文化观点的特征、内涵与意义》,《中国翻译》,2021年第6期。,是一种具有互文性特征的语言文化转换活动。由于译者、作者乃至读者有着不同的文化背景,所以,他们的存在都是一种文化的存在,每个人的身上都潜含着深层的文化结构。因此,翻译不仅仅是符号的转换活动,而是以意义再生为任务的跨文化交流活动(16)许钧:《翻译动机、翻译观念与翻译活动》,《外语研究》,2004年第1期。。在这个过程中,文化翻译显得尤为重要。

文化翻译是译语文本为迎合译语文化,以某种方式或改变源语文本的信息内容,或增加源语文本中未有之信息的文化交流活动,是一种倾向于译语文化的翻译(17)Nida, Eugene A.Language in Culture and Society,Allied Publishers Pvt. Ltd. 1969, p199.。也有学者认为,文化翻译应对源语文化进行解读和呈现,譬如,邱懋如(18)邱懋如:《文化与其翻译》,《外国语(上海外国语大学学报)》,1998年第2期。认为翻译是语言间交流的媒介,其主旨是在译语文本中再现源语文本的思想内容,译者翻译时必然会介入源语所体现的文化。刘宓庆认为文化翻译的任务不是翻译文化,而是翻译负载着文化信息的意义(19)刘宓庆:《文化翻译论纲》,湖北教育出版社,1999年,第83页。,在这个过程中,文化意义显得更为重要。王宁认为文化翻译即“文化传播和文化阐释”,作为一种文化现象,翻译应从形式上的转换扩展至内涵上的能动性阐释(20)王宁:《文化翻译文学阐释》,中华书局,2006年,第4页。,它不能仅仅停留在文字符号的转换上,更要体现出思想文化之间的交流。

作为文化翻译研究主题之一,概念翻译近年来越来越受到人们的关注。概念翻译不仅涉及形式名学,而且受话语体系和意识形态的影响。胡开宝认为,概念翻译承载着一个民族和国家的文化传统、政治理念和价值观,无论是外来的概念,还是经翻译而输出的本民族概念,它们一方面要承受其源语社会的文化影响,另一方面则会对其目的语社会的文化产生认知影响(21)胡开宝:《数字人文视域下现代中国翻译概念史研究:议题、路径与意义》,《中国外语》,2021年第1期。。从这层意义上看,概念翻译常常会触及更为复杂的文化之间的碰撞和互动。目前,我国关于儒学概念翻译的研究主要集中于《论语》译本(22)秦洪武,孔蕾,徐欣:《〈论语〉英语多译本受纳状况多维数据分析》,《外语教学与研究》,2020年第4期。,却鲜有关于《孟子》核心概念翻译的研究。为此,本文基于互文性理论对《孟子》英译做一番详细的考察。

三、基于语料库的《孟子》核心概念分析

《孟子》是儒家经典著作之一。《孟子》英译起步于18世纪,到20世纪,译者身份和译本均已呈现多元化特点。本研究选取五本《孟子》经典全译本建立语料库,语料历时300余年,译者国籍与出版社涵盖英国、美国与中国,具体信息如下:

表1 《孟子》英译本简介

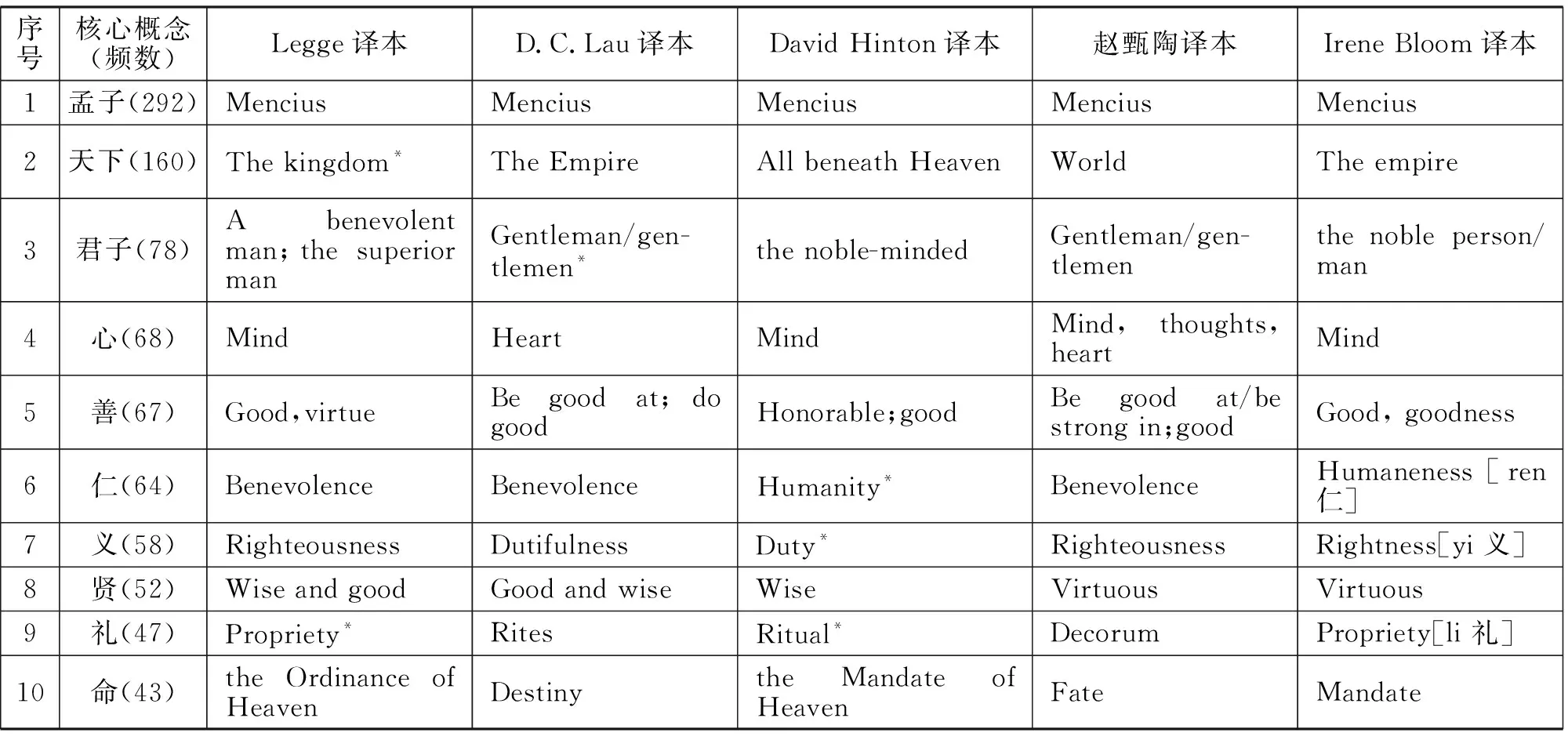

作为儒家典籍之一的《孟子》拥有多个核心概念。本研究以《孟子》七篇十四卷为源文本,用Corpus Word Parser对其进行切词和频数统计,然后分析并统计排名前十且与主旨思想相关的实义词,即核心概念,最后,在不同译本中识别出相应的概念译名(见表2)。

表2 核心概念译名比较

根据表2,《孟子》英译本中居于前十位的核心概念分别是:“孟子(292)”“天下(160)”“君子(78)”“心(68)”“善(67)”“仁(64)”“义(58)”“贤(52)”“礼(47)”和“命(43)”。在概念译名的共性与个性方面,“孟子”“心”“善”的译名无较大差别,其余7个与中国哲学思想关联度较强的词汇则呈现出明显的文化间性。譬如,“天下”一词,赵甄陶译本将其译为“world(世界)”,其余译本则显示出了不同认知,无论是将其译为“kingdom(王国)”“empire(帝国)”,还是将其译为“All beneath Heaven(天堂之下)”,均不可避免地携带上了某种价值、权力或宗教的色彩(23)戴拥军:《从“天下”的英译看中华思想文化术语翻译的实践原则》,《长江师范学院学报》,2020年第5期。。再如“君子”和“仁”的翻译,两位美国学者译文具有一致性,都选用“noble(高尚的)”和“human(人道/人性化)”作为基本义项;与Legge译本不同的是,两位中国译者选择“gentleman(有教养的人)”,而不是“A benevolent man/the superior man”;在“仁”的翻译中,Legge、D.C.Lau和赵甄陶都选择了具有宗教色彩且更有西方文化意味的“benevolence(仁爱)”。相比它们,“义”“贤”“礼”“命”的译文已呈现出文化交流过程中的某种接受和修正,例如,“义”和“贤”,各译文趋于同一,以“right(正义)”和“virtuous(品德高的)”为主要文化取向;“礼”和“命”,各译文则有区别,赵甄陶译本选用“decorum(礼貌/端庄得体)”和“fate(命运)”来阐释中国古代哲学,西方学者则更愿意用具象化词语“propriety(礼节)”“Rite(礼仪)”来解读“礼”,用极富西方宗教色彩的词“heaven(天堂)”“destiny(宿命)”“mandate(授权/命令)”来解释“命”。此外,在Irene Bloom译本中,“仁”“义”“礼”三词不仅有英文翻译,还在译文中标注出汉语拼音和汉字,均是不同英译本在翻译策略上存有差异的表现。

四、《孟子》英译本核心概念译名的互文性特征

前文曾述,翻译是一种跨文化活动。译者在文化交流与文化认同中进行二次创作,并生成译语文本,体现了翻译行为中的互文性特征。以此考察《孟子》英译本,我们将分别从社会历史文化互动性、译者主体性以及互文性策略三个层面展开论述。

(一)社会历史文化互动性

讨论主要分为三个部分:源语文本的互文性关系、译语文本的互文性重构,以及源语文本与译语文本之间的相互指涉。首先,对于源语文本的理解,需要了解原文的互文性关系,这种了解既是指对其文字符号意义的理解,也是指对其因受源语文化影响而形成的思想互文的了解(24)蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,天津人民出版社,2003年,第3-5页。。在中国的思想文化中,“天下”这一概念约有三层内涵:世界整个大地、世界上的全体人民,或者是一种世界制度(25)赵汀阳:《天下的当代性:世界秩序的实践与想象》,中信出版社,2016年,第60-62页。。孟子生活在战国时代,为了适应时代发展,他提出了具有开创精神的仁政学说,进而构建了以民为本的新的“天下”观念。可以看到,与西周至上的神之“天”相比,孟子思想中“天”的人格属性已被去除,他开掘出“民”的主体地位,强调了天意与民意的合二为一,正是在这层意义上,他要求统治者发扬内在的仁心,并在自己的国度里施行“仁政”(26)林国敬:《民、仁、天下:论孟子对天下范式的重构》,《孔子研究》,2019年第6期。。与此同时,孟子在孔子思想的基础上,主张仁义并举,他认为仁基于人性,所谓“恻隐之心,人之端也”(《孟子·公孙丑上》)(27)牟钟鉴:《中国文化的当下精神》,中华书局,2016年,第26页。。由此来看,每一个概念都潜含着深层的文化因子,所以,译者要想充分理解源语文本的文化信息,就需要进入原文所隐含的互文空间,进行一番详细的文献考察。

其次,作为互文性转换活动的结果,译文是译者基于源语文本语言和文化而来的创造物。有学者曾说:“文化在不断翻译前人经典作品中呈螺旋式进步,文本与文本之间相互作用所产生的能量远远超过了单一文本的能量。”(28)Steiner, G. After Babel: Aspects of Language and Translation,Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p209.就《孟子》英译本而言,它的译者来自三个不同的国家,再以“天下”一词而论,中国译者将其译为“world(世界)”,其他译者则分别将它译为“kingdom(王国)”“empire(帝国)”“All beneath Heaven(天堂之下)”,表现出了不一样的文化理解。再如,关于“命(天命)”的翻译也不尽相同,中国译者选择“fate/destiny(命运)”表达了一种中立色彩,其他译者则将它翻译成“the Mandate of Heaven”“the ordinance of Heaven”“Mandate”,如果再将其翻译回来,则有“上天之意/上帝之意”的意思。再如,“仁”和“君子”两个词汇,多数译者将其译为“benevolence(仁爱)”和“gentleman(有教养的人)”,而两位美国译者则将其译为“human(人道/人性化)”和“noble men(高尚的人)”,人道主义的思想已经显现出来。显然,在翻译“天下”和“命”这两个核心概念的过程中,国外译者自身所携带的宗教文化影响起到了关键性的作用,尽管《孟子》本身就是中国传统文化的典籍之一,孟子思想也是儒家思想的原点之一,但即使如此,《孟子》英译本还是呈现出了鲜明的目的语文化的色彩。

最后,互文性强调源语文本与译语文本之间的相互指涉(29)Hatim, B. & Mason, I.Discourse and the Translator,Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p5.。译语文本要通过对源语文本的参照和指涉产生意义,源语文本的意义则需通过译语文本才能得到彰显,这种指涉既是跨文化文本转换过程中综合多种因素的互文活动,同时也是文化交流的基础之一。在《孟子》英译本中,有译者(如Legge译本)选择脚注法,也有译者(如Irene Bloom译本)选择拼音加汉字的文内标注方法,他们都想全面、准确地展示源语文本意义,以实现对中国传统思想的阐释,同时也想在不失去源语文本意义的前提下发掘出有益于本民族文化的思想来,所以,尽管他们所使用的方式不完全一样,但是由此所展现出来的源语文本与译语文本之间的相互指涉却是明显的。

(二)译者主体性:文化的自我定位与文化认同

译本是译者以读者的身份尝试理解作者意图,并将其所理解的内容创造性地传达给另一文化读者群的语言表现(30)Marry Snell-Hornby.Translation Studies an Integrated Approach,John Benjamings Publishing Company Intro, 1988, p24.,因此译者在文本的互文翻译中分别扮演着读者、作者、创造者和研究者等多重文化身份。文化间性造成的自我定位与文化认同成为译者主体性差异的主要原因。王东风曾说,文化认同是“出发文化的文化因子在被引入目标文化之后,安全度过排异期,最终被目标文化所吸收的过程”(31)王东风:《文化认同机制假说与外来概念引进》,《中国翻译》,2002年第4期。。在文化认同过程中,主要存在两个问题,一个是如何处理外来文化的语义同一性问题,另一个则是如何对待“文化适应性”的问题。这就涉及译者主体性的问题,可以说,他们是集读者、作者、创造者和研究者等多重文化身份于一身的知识主体,那么,他们应该怎样去建构其自己的主体性呢?

我们借此考察《孟子》英译本中的几个核心概念。譬如,“义”。孟子认为“义”是人心固有的善端,它和“仁、礼、智、信”一道构成了人类之所以区别于动物的道德性,是君子为人处世的美德之一。孟子思想中的“义”要求人们不贪利,不畏势,做一个有道德自觉心、有尊严、有主体独立精神的人(32)霍国栋:《孟子“义”德思想析论》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),2007年第6期。。在《孟子》英译本中,赵甄陶将其译作“right(正义)”,19世纪的英国Legge译本和21世纪的美国Irene Bloom译本与赵甄陶的翻译相同,这说明在对于“义”的解读中,中西文化有其共通之处。再看另外两个译本,它们把“义”阐释为“duty(责任/义务)”,已经与原文所强调的“道德、尊严及主体独立精神”有了较大的差异,这表明译者在处理外来语义的时候,更倾向于将其定位于自身的文化系统中。再如,“贤”。在孟子思想中,“贤”指“贤德”,所谓“尊贤使能”即缘于此意。不同译本对源语文本中“贤”的解读存在偏差,美国译者Irene Bloom与赵甄陶一致,都将“贤”译作“virtuous(品德高的)”,之前译本则更倾向于把它译成“wise(明智的)”,但似乎缺少了“德行”这一义素。再如,“礼”。孟子强调“以礼节之”,把礼当做一种原则或尺度。与儒家思想不同的是,在西方文化中,“礼”经常被用作指称“律例”“典章”,并以“义(守律法、爱人如己、乐善好施)”作为人们行为的原则和目标(33)么孝颖:《〈论语〉与〈圣经〉的主题互文性研究》,同济大学出版社,2017年,第136页。。在“礼”的翻译中,英译本之间的差别较大。赵甄陶译本将“礼”译作“decorum(礼貌/端庄得体)”;D.C.Lau和David Hinton则把“Rite(礼仪)”作为基本义项;Legge和Irene Bloom与上述都不一样,他们把它翻译成“propriety(礼节)”,这正可看到译者的主体性因素在概念翻译中的重要作用。

(三)文化交流中的互文性策略

在文化翻译中,译者会依据不同的翻译目标选择不同的翻译策略,如“归化”“异化”“集合化”等,译语文本也会因之而呈现出“译语化、源语化、杂糅化”等多样化的特征。当然,译者对于翻译策略的选择不是随意的,它们往往会受到本土文化价值观的影响(34)许钧:《论翻译之选择》,《外国语》,2002年第1期。。

考察《孟子》英译本,我们不难发现多数译者的翻译策略,是以源语文化语词的义项为基准,然后去译语词汇库里寻找共有义素最多的词汇进行替换表达。运用归化策略诠释核心概念,虽然能诠释其部分文化意象,但是仍不够准确,甚至会造成中国特有文化因素的减弱或消失。譬如,孟子思想中的“仁”,虽然包含人本主义思想,但是其主要目的是为了培养贤德之人,它呼吁统治者实施仁政,以期达致天人合一的大同境界,由此,“仁”便延伸到了更加深奥的哲学领域,这显然是benevolence(仁爱)或humanity(人道)等词所无法传达的(35)杨平:《〈论语〉核心概念“仁”的英译分析》,《外语与外语教学》,2008年第2期。。

美国译者Irene Bloom采用拼音加原文的形式对“仁”“义”“礼”三个概念进行标注。D.C.Lau译本在对概念“君子”的翻译时,运用尾注的方式对概念进行区分:“Gentlemen: In the present translation, ‘Gentleman’ is used to translate shih while ‘gentleman’ is used to translate chün tzu. Shih was the lowest rank of officials while chün tzu denoted either a man of moral excellence or a man in authority……(君子:在本文中,Gentleman译为‘士’,亦译为‘君子’。‘士’是级别最低的官员,而‘君子’指的是道德高尚的人或有具有一定权威的人……)。”这里虽然使用了拼音或汉字的方式,但对于不了解源语文化的读者而言,这种方式所传递的效果并不理想。

部分译者为了避免源语文化的缺失,使用注释对词语进行解释,呈现出“杂糅化”特征,这在一定程度上体现了文本翻译的文化互文性特征。例如,在核心概念“礼”的解释中,Legge译本采用了脚注方式,批注出“Propriety requires, that when a student comes to a place, where his teacher lives, he ought immediately on his arrival to wait upon him……(礼仪要求,当一个学生来到他老师居住的地方时,他应该第一时间进行拜访……)”来解释具体情境中“礼”的含义;David Hinton译本用尾注的方式对“ritual(礼)”的来由、意义进行解释:“A religious concept associated with the worship of gods and spirits prior to Confucius, Ritual was reconfigured by Confucius to mean the web of social responsibilities that bind a society together. These include the proprieties in virtually all social interactions, and are determined by the individual’s position within the structure of society. By calling these secular acts ‘Ritual’,Confucius makes everyday experience itself a sacred realm……(在孔子之前,仪式是一个与神灵崇拜相关的宗教概念,孔子对仪式进行了重新定义,认为仪式映射出社会责任网,在社会中起凝结作用。‘礼’几乎包括所有社会互动中的礼仪,并由个人在社会结构中的地位决定。孔子把这些世俗行为称为‘仪式’,使日常体验本身成为一个神圣的形式……)。”这一方式将源语文化与译语文化结合起来,对核心概念的阐释起到了补充说明的作用,但在翻译中存在两个问题:一是概念释义具有局限性,由于无法穷尽核心概念可能出现的所有情境,因而无法对该核心概念进行完整定义;二是译者对译语语言存在“前置理解”现象,当他用译语语言解释源语文化时,即使对核心思想观念进行了具体说明,也会存有文化理解上的偏差。

这些翻译策略的选择取决于译者的解读取向,与翻译时间的先后没有较大关联。由于译者对源文本及其相关注译的不同文化选择,文本呈现出多样化的意义解读形式(36)李文中:《内文视角下典籍重译的共性与个性》,《外语与外语教学》,2017年第6期。,虽然在一定程度上有利于人们对中国文化的多元阐释,进而帮助目的语读者理解其语言背后的历史文化内涵,但是就目前所呈现出来的效果来看,仍需进一步加以完善。中国文化以象形文字为基础,重在意合,它是以关系本质论和方法(道)为思维出发点,在各种对立关系的联系、转化与相互运作中建构起了“中庸”的文化体系,所以,它强调人本主义、德性文化,强调天人合一。西方文字重在形合,它以概念本质论(logos)为思维前提、以逻辑自洽为特点,逐渐形成了倾向于神本主义、智性文化、人定胜天的文化特质(37)刘建军:《思维方式差异与中西文化的不同特性》,《上海交通大学学报》,2021年第2期。。这是文化本质上不同的两种语言,也是本质上不同的两种世界观和认知观。在文化交流过程中,语言思维的差异可能会造成人们在概念知识理解上的偏差,从而给目的语读者理解源语文化带来了困难。因此,我们在互文性策略的选择上不仅要恰当地组合语言文字,重视概念释义的准确性与一致性,更要深入文化层面,去考察源语文化与译语文化之间的异同,挖掘语言符号作为跨文化互文现象的文化动因和形成机制,以期在文化翻译中寻求更准确、更有效的方法和方式。

岳曼曼,刘正光认为:“语言对比研究涉及面很广,相应的应用面也很广,因此具有广阔的前景。”(38)岳曼曼,刘正光:《认知语义对比未来研究展望》,《湖南大学学报》,2021年第2期。本文基于互文性理论,运用语料库方法对《孟子》核心概念的英译进行了考察,发现不同译本中的核心概念译名在文化认知与文化取向方面存在差异;译者在核心概念翻译过程中,以社会历史文化为背景,在源语与译语语义项的选择间相互参考借鉴;不同译者在文化的自我定位与文化认同方面存在共通性,但复杂的主体性因素会导致对源语概念的释义存在语义缺失、语义混淆等现象;在互文性策略的选择上,“杂糅化”特征较为明显,对核心概念的阐释起到了补充说明的作用。

互文性理论历经发展,已成为当代文学评论领域中最为复杂的理论之一。将其与中国典籍文化的翻译研究相结合,能够帮助人们在文化交流过程中构建一个具有社会性、思想性和文化性的对话空间。这一空间不仅是指源文本与复译本、复译本与复译本之间的对话,也是指译者对源语文化及其意义潜势的理解、融合、转化、生成和再创造。通过对概念译名互文性特征的探讨,能够厘清中国传统文化外译过程中存在的问题,寻求文化交流的平衡点,以期更好地服务于国家形象建构与文化传播。在中华文化“走出去”进程中,典籍翻译需要突破由语言差异、思维差异和文化差异所形成的壁垒。跨文化翻译多种要素之间的复杂关联势必会对翻译的准确性与接受度造成影响,对核心概念英译的探讨还需要从修辞学、传播学和阐释学等多维视角进行考量,才能够更好地诠释中华优秀传统文化的时代魅力。