中国马铃薯主要品种特征与产业布局分析

2022-05-18张颢城李中慧王秀丽

张颢城,李中慧,王秀丽

(农业农村部食物与营养发展研究所,北京 100081)

马铃薯产业是关系中国“粮食安全”“食品安全”“兴边富民”战略的重要产业。近年来中国马铃薯播种面积和总产量均居于世界第一,2018 年全国马铃薯播种总面积为475.8 万hm2,总产量达到1 798.4 万t。凭借中国产量世界第一的资源优势和广阔的市场优势,短短20 年时间,淀粉加工业产能已达到200 多万t,全粉、薯条、薯片及各种膨化食品产能也达到100 多万t,成为世界上仅次于欧盟的第二大薯类工业制品生产、销售产业基地[1]。同时,作为推进农业供给侧结构性改革的重要内容,在农业农村部支持下,马铃薯加工业不断加强相关技术集成基地建设,加快技术装备研发和科技成果转化,并指导组建马铃薯主食加工产业联盟。

虽然马铃薯生产和加工能力不断提高,但是目前国内马铃薯产业仍存在主食化加工产品稀少、产品加工深度不足、加工专用品种种薯缺乏等一系列问题。为探究未来马铃薯产业化发展布局,本研究在对中国主要马铃薯品种地区分布情况调研的基础上,分析了主要马铃薯品种的品质特征和相关加工方式,并对消费升级与膳食结构转型背景下马铃薯品种的产业化发展方向进行探讨。

1 中国主要马铃薯品种的地区分布

1.1 马铃薯产业分布概况

1.1.1 中国马铃薯产区格局逐渐成形

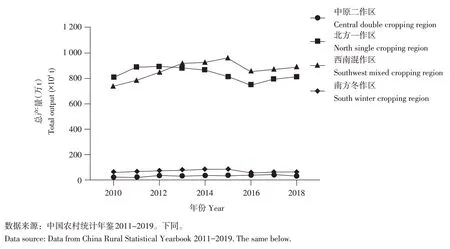

中国马铃薯生产产区经过多年演变已形成较为固定的格局。当前马铃薯生产共分为北方一作区、中原二作区、西南单双季混作区和南方冬作区4 大种植区域[2],其中北方一作区与西南单双季混作区是中国主要的马铃薯种植区(图1)。根据中国农村统计年鉴[3-11]的数据,2013~2018 年北方一作区和西南混作区的平均总播种面积占全国总播种面积的95.03%,平均总产量占全国的94%。南方冬作区是传统的马铃薯产区,但近年来播种面积增速较为缓慢,也是自2010 年以来,唯一单产水平下降的产区。

图1 2010~2018年四大产区马铃薯总产量Figure 1 Total output of potato in four production regions from 2010 to 2018

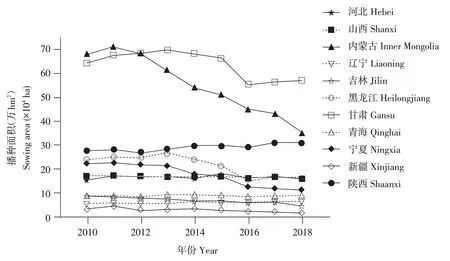

北方一作区包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。按照播种面积来看,甘肃、内蒙古、陕西、河北、黑龙江、山西是马铃薯生产大省,6 个省(自治区)2010 年以来种植规模均在15 万hm2以上。近10 年该产区多个省份播种面积大幅下降,宁夏、吉林和新疆跌幅均超过50%,内蒙古播种面积下降最多,减少了33 万hm2。目前宁夏生产规模和青海接近,在9 万~11 万hm2,吉林和辽宁接近,在4.5 万~6 万hm2,新疆是该产区播种面积最小的省(自治区),现仅保持在1.5 万hm2水平(图2)。在生产能力上,尽管产区总种植面积自2010年以来下降了23.5%,但产量水平基本保持不变,主要得益于该产区平均单产水平从3 963.4 kg/hm2上升到4 725.6 kg/hm(2按鲜薯5∶1 折粮计算),北方产区也是四个产区中单产水平提高最快的区域,尤其是河北和山西,单产水平均提高超过120%。

图2 2010~2018年北方一作区播种面积Figure 2 Sowing area of potato in North single cropping region from 2010 to 2018

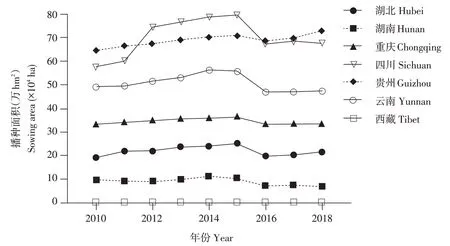

西南单双季混作区包括湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏。该区地势复杂、海拔高度变化很大,年平均温度较高,无霜期长,雨量充沛,特别适合马铃薯生产,一年四季均可种植,已形成周年生产、周年供应的产销格局[12]。2013年之后西南产区在马铃薯播种面积和产量上超过北方一作区跃居为全国第一大产区。截止到2018 年,产区总生产面积与2010年相比增加了16.5万hm2,其中四川省增长17.8%,湖北省增长13.4%(图3)。西南产区的产量在2010 年之后处于波动状态,2015 年达到峰值962.2 万t,近年逐步稳定在接近900 万t 水平,仍高于全国其他产区。除西藏外,该区其他几个省份的产量都居于全国前列,四川、贵州和云南近5 年内的平均产量均能排进全国前五,分别为289.3万,231.8万和156.4万t[3-11]。

图3 2010~2018年西南混作区播种面积Figure 3 Sowing area of potato in Southwest mixed cropping region from 2010 to 2018

南方冬作区包括福建、广东、广西、海南。该区大部分为亚热带气候,无霜期230 d 以上,日均气温≥3℃的作物生长期320 d 以上,适于马铃薯在中稻和晚稻收获后的秋冬作栽培[12]。该产区中广西和广东两省发展迅速。广东省播种面积从2010 年开始增加,2012 年后逐渐减少,2014年达到低谷后至今稳定在5 万hm2左右;广西省在2014 年播种面积达到最大值7.76 万hm2,然后逐渐回落至5.28 万hm2。福建是最早的马铃薯种植区之一,但2015 年之后播种面积大幅下降,年产量也从最高的33.5 万t 下降至20 万t 以下。海南的马铃薯单产水平一直处于全国平均水平之上,但是种植面积过小,产量也微乎其微。

中原二作区包括北京、天津、上海、山东、浙江、河南、安徽、江西、江苏。尽管该产区囊括地区较多,但是多为经济发达地区或其他粮食作物生产大省,马铃薯产业比例很小,产量和种植面积也缺乏足够数据统计。仅江西和浙江目前种植规模保持在3 万hm2以上,2018 年该产区总产量仅占全国的2%。

1.1.2 中国马铃薯加工业蓬勃发展

中国马铃薯加工业从20 世纪80 年代中期起步,在近10 年发展较快,目前已形成每年200 多万t 的淀粉加工能力[13]。中国马铃薯淀粉加工产业主要分布在东北产区(包括黑龙江、吉林、辽宁)、华北产区(包括内蒙古、山西、河北)、西北产区(包括甘肃、宁夏、青海、新疆、陕西)和西南产区(包括云南、贵州、四川、湖北)。

华北产区和西北产区是最主要的马铃薯淀粉产区。根据中国淀粉工业协会数据中心统计显示,2020 年全国马铃薯淀粉产量排名前四的省份为内蒙古、宁夏、甘肃和河北,产量分别为15.39 万、14.47 万、12.85 万和 6.24 万 t,占全 国总产量的73.99%[14]。马铃薯淀粉企业分布也呈现一定集聚性,2020 年中国淀粉工业协会统计的154 家企业的合计产量为66 万t,其中超过20 家企业位于内蒙古自治区[14]。

中国马铃薯主食加工产业也在稳步发展。截至2017 年,中国马铃薯主食加工企业已超200 家,年主食加工能力超过100 万t。根据马铃薯主食加工产业联盟统计,加入联盟的50 多家企业累计生产马铃薯主食产品18.9万t、销售额45.4亿元。主要产品为马铃薯淀粉、薯条、薯片和全粉等[15]。

1.2 马铃薯主要品种分布概况

1.2.1 马铃薯主要品种集中于北方和西南省份

根据主粮化马铃薯品种信息数据库信息,从品种角度来看,种植规模0.67万hm2以上的马铃薯有‘克新1 号’‘米拉’‘费乌瑞它’等82 个品种,遍布在24个省份,主要集中于北方各省和西南地区。

从品种角度来看,分布最广泛的是‘费乌瑞它’,在内蒙古、山西、青海等8 个省(自治区)审定登记,同时也是四川等西南地区的适宜种植品种。其次是‘中薯3号’和‘大西洋’。‘中薯3号’多在福建、广西等南方地区种植,共在7 个省份登记;‘大西洋’是河北、山西等北方省份高肥水地的适宜种植品种,已在6 个省通过审定。此外,共有10 个种植面积大于0.67 万hm2的马铃薯品种在2 个及以上省份获得登记。在播种面积上,‘克新1 号’是种植面积最大的马铃薯品种,截至2021年总计播种面积84.80万hm2,在黑龙江和陕西两省登记;‘米拉’和‘费乌瑞它’分列第二和第三,总播种面积达到了35.40 万和33.27 万hm2,在西南和西北等地区均有种植。

从省份角度来看,各省根据自身地理气候条件、栽培措施等不同选用的马铃薯品种差异较大。拥有种植规模大于0.67 万hm2的品种最多的省份是四川,共登记引育了15 个品种。其他引种育种超过10 个品种以上的省份还有黑龙江、湖北,都登记了12 个品种。共有11 个省份选择了5个以上大规模种植的种薯品种进行登记,除福建和广西外,其他都属于北方一作区和西南混作区。

1.2.2 马铃薯主要品种分布与产区相关

随着中国马铃薯产区格局的集中化程度不断提高,中国种植规模在0.67 万hm2以上的马铃薯品种分布也呈现明显的集中化趋势。从品种数量上看,82 个品种中有69 个分布在北方一作区或西南单双季混作区这两个中国最大的产区里,北方产区和西南产区都各有38 个种植规模超过0.67万hm2的马铃薯品种,而中原二作区和南方冬作区仅有14 和10 个马铃薯品种。此外,种植面积较大品种中‘克新1 号’登记省份属于北方一作区,‘米拉’和‘费乌瑞它’则在北方一作和西南混作两个产区。在全国种植面积超过6.67 万hm2的15 个马铃薯品种中,西南产区囊括了其中11个,北方产区的省份共登记有9 个,南方产区和中原产区则分别只有6 和3 个。

2 中国主要马铃薯品种品质特征

2.1 中晚熟品种单产最高,早熟品种数量最多

在中国种植面积0.67 万hm2以上的马铃薯品种中,根据生育期长短,可将其分类为早熟品种、中早熟品种、中熟品种、中晚熟品种和晚熟品种。其中中晚熟品种产量水平表现最好,共包含18 个品种,各品种平均产量达到了2.37 t/667m2,平均大中薯率84.3%,‘陇薯3号’和‘会-2’两个品种产量最高可达到3.7和3.1 t/667m2。晚熟品种产量水平稍低于中晚熟品种,17 个品种的平均产量为2.29 t/667m2,平均大中薯率81.5%。早熟品种的数量最多,但产量整体水平居于中晚熟和晚熟品种之后,平均产量为2.07 t/667m2,大中薯率82.2%,其中‘费乌瑞它’和‘鲁马铃薯1号’的最大产量能达到3.0 t/667m2。中熟品种有15种,平均产量1.9 t/667m2,大中薯率较低,仅有77.4%。中早熟品种产量和大中薯率都是各品种中最低的,但是由于品种数量过少因此不具备代表性。

2.2 不同熟性品种的营养指标特性不同

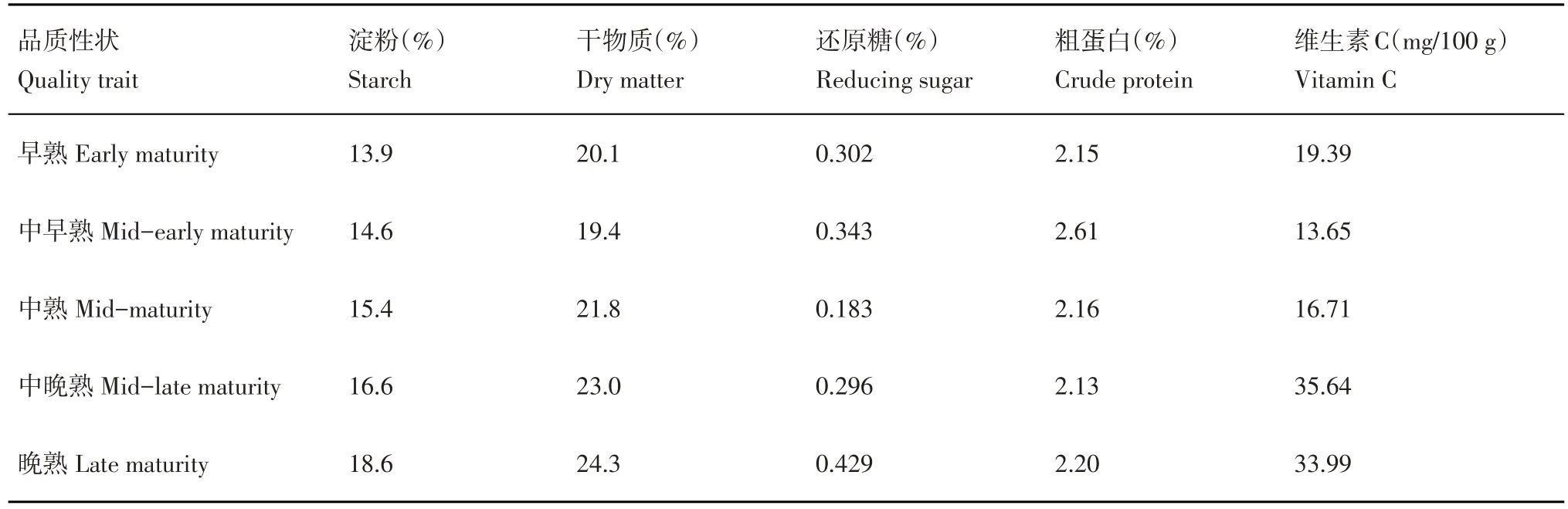

从不同熟性马铃薯品质特征来看,生育期越长的马铃薯品种整体品质越好。晚熟品种的平均淀粉含量是18.6%,干物质含量24.3%,均是5 个种类中最高的。中晚熟品种的维生素C 含量最高,品种平均值达到了35.64 mg/100 g,中早熟品种的粗蛋白含量相对来说更丰富,而早熟品种各项指标较为均衡(表1)。马铃薯块茎中的还原糖含量直接影响油炸加工成品的颜色和品质,也与贮藏期长短有关。还原糖含量过高可能会导致油炸制品色泽变黑,味道偏苦,还原糖含量低的品种贮藏期变化幅度小[16]。不同熟性的马铃薯品种中,中熟品种还原糖含量最低,为0.183%,生育期更短或者更长的品种还原糖含量都逐渐升高,晚熟品种含量高达0.429%(表1)。

表1 各熟性品种品质特征Table 1 Quality characteristics of various maturiting varieties

2.3 马铃薯品种抗性与其种植环境匹配

中国马铃薯主要品种的抗性包括三类,一是针对马铃薯X 病毒、马铃薯Y 病毒、马铃薯卷叶病毒、环腐病、晚疫病等重点植物病害的抗性;二是包括耐旱、耐寒和耐盐碱的种植环境抗性;三是马铃薯成熟块茎的耐贮藏性。全国播种面积0.67 万hm2以上的82 个马铃薯品种中,共有24 个对3 种及以上植物病害具有抗性,13 个品种较抗旱,5 个品种耐寒,3 个品种对盐碱环境有一定耐受度。在贮藏性上,各类型无明显差异,在统计有效的76个品种中有47个较耐贮藏,占总体的61%。

马铃薯品种的植物病害抗性有助于其范围性推广。种植面积较广的马铃薯品种如‘克新1 号’‘费乌瑞它’‘滇马铃薯4 号’等,均对3 种及以上植物病害具有较好抗性。针对马铃薯种植中最常见的马铃薯晚疫病,42 个主要品种有相关抗性,超过总数的一半。大部分品种都可抵抗至少1 种常见马铃薯病害。

马铃薯品种的环境抗性与其种植条件相匹配。‘宁薯8 号’‘庄薯3 号’等耐旱品种大部分在甘肃、宁夏等气候干燥地区种植;‘早大白’‘青薯168 号’等品种适宜于东北、青海的寒冷地区;西北和北方雨量较少的盐碱地区,也引进了适宜的耐盐碱品种。

2.4 马铃薯主要品种加工品质与适宜消费方式

马铃薯的主要消费方式包括种用、鲜食、淀粉加工和食品加工[13],根据各种方式对马铃薯加工品质的不同要求,可将中国种植面积0.67万hm2以上的马铃薯品种分为以下几种类型。

2.4.1 种用型马铃薯

种用型马铃薯的品质特性要求主要集中在植物病害防控和检疫性有害生物的规范上,要求马铃薯块茎纯度高、无病毒[17]。中国目前较常见的种用型马铃薯品种包括耐贮藏、抗病能力较强的‘克新 1 号’‘费乌瑞它’‘大西洋’‘脱毒 175’等各类马铃薯品种,北方一作区的东北部省份是中国最大的种薯培育基地。

2.4.2 鲜食型马铃薯

鲜食型马铃薯除了要求块茎外观整齐、表面光滑、大小适中外,对营养物质方面要求蛋白质和淀粉含量比例适中,块茎中还原糖含量是影响烹饪风味中甜度的主要因素,含量应控制在0.4%以下[17]。中国种植面积较大的品种中,适合作为鲜食型马铃薯的有‘克新1 号’‘费乌瑞它’‘中薯3号’‘东农303’‘冀张薯8 号’等多个品种,在北方一作区、中原二作区、西南混作区、南方冬作区都有种植。

2.4.3 淀粉加工型马铃薯

淀粉含量是衡量淀粉加工型马铃薯品种最重要的指标。用于淀粉加工用的马铃薯品种淀粉含量分为高中低三等,高淀粉含量的品种可以达到19.10%~25.83%、中等含量为16.57%~19.10%、低含量为12.80%~16.57%[17]。适合作为淀粉加工型的马铃薯品种主要有‘克新12 号’‘陇薯8 号’等,主要分布在北方一作区中马铃薯加工产业较发达地区。

2.4.4 薯条及薯片加工型

各类型食品加工型马铃薯对品质标准包含外观和营养物质两方面。外观上主要对薯形、芽眼、薯肉颜色、薯皮等外观性状有严格要求[18],马铃薯块茎的营养物质中主要关注干物质、淀粉和还原糖含量,糖苷生物碱含量、多酚氧化酶活性也有相应要求。在马铃薯油炸加工过程中干物质含量高可降低薯片薯条含油量、缩短油炸时间,而且可降低脱水制品的脱水时间,减少能耗的同时也能提高成品质量。此外还原糖含量的高低对食品加工影响程度较大,一般适用于油炸加工的马铃薯品种还原糖含量要求低于0.4%[19]。适合炸条或炸片加工的马铃薯品种有‘夏坡蒂’‘大西洋’等。

2.4.5 全粉加工型

全粉加工型马铃薯除了对芽眼、薯形、薯肉颜色的外观要求外,在加工品质上的要求包括干物质、还原糖含量,以及氨基酸、类胡萝卜素等营养成分[17]。目前中国常用于全粉加工型的马铃薯品种有‘陇薯3 号’‘大西洋’等。

2.5 马铃薯主要品种与产业布局

2.5.1 马铃薯主要品种分布与产量有关

不同熟性的马铃薯品种中,平均产量最高的中晚熟马铃薯播种面积最广,占所有品种面积的31.1%;早熟品种和晚熟品种产量水平接近,播种面积也相差不大,分别占总体的20.3%和19.2%;中熟品种产量水平很低,尽管播种面积占总面积的26.7%,但是其中近2/3 的面积种植‘克新1 号’,其他中熟品种播种量很少,仅占总面积的8.4%,因此实际上中熟品种由于产量劣势种植面积较小。

2.5.2 马铃薯品质特征符合产区需求

北方一季作区可分为包括年降雨量500 mm左右的黑龙江省、吉林省北部和内蒙古自治区东部,是重要的种薯繁殖基地,种植品种较为广泛;内蒙古自治区中部、河北北部等地区,是中国主要的种薯生产区和薯条、薯片加工原料生产基地,该地区降雨量少,一般为200~300 mm,晚疫病发生少而轻,但经常受到干旱威胁,常种植抗旱品种,同时对适合食品加工的干物质含量高的马铃薯品种有较大需求量。

中原二季作区可种植春、秋两季马铃薯,春季马铃薯正处于高温季节,蚜虫发生频繁,种薯感染病毒,退化速度快,当地自留种数量很少,多从高纬度、高海拔地区调种,以早熟、中早熟鲜食或出口品种为主[20],其他部分马铃薯主要供应国内春夏季蔬菜市场。

西南单双季混作区雨量充足,晚疫病、青枯病等真、细菌病害发生严重。该地区马铃薯大多作为本地粮食、蔬菜消费和淀粉加工,生产的种薯多供应当地,少量调运两广和越南等地,以抗马铃薯晚疫病、抗青枯病的高产品种为主。

南方马铃薯冬作区的马铃薯以早熟或中早熟品种为主,由于冬季的短日照条件,马铃薯植株较矮、匍匐茎较短,结薯早,因此,也适于一些高产的中晚熟品种生产,并有较高的产量。

3 马铃薯品种的产业化发展方向

3.1 发挥马铃薯广种高产的性能,保障粮食安全

现阶段全球经济秩序不稳定性增加,世界农产品贸易市场受到前所未有的挑战,中国作为一个人口大国,必须重视粮食安全这一涉及民生和战略全局的重大问题,要将饭碗牢牢端在自己手中。保障中国粮食安全的基本方针是实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,要解决好粮食问题,就要从最根本的国内农业生产抓起。相比于水稻和小麦,马铃薯种植对土地的适应能力和生产周期短是其最大的优势所在,在北方一些高原、山地地区,马铃薯是为数不多的适宜作物,在南方水稻产区中,马铃薯可利用冬闲田快速收获。另外在马铃薯主粮化战略、乡村振兴战略、精准扶贫战略大力推进下,预计马铃薯种植面积将继续稳中有增态势,云南、贵州等西部地区增长预期仍较为明显,马铃薯产业应通过良种繁育持续优化品种结构,加强企业规模化的高淀粉马铃薯原料基地建设,为马铃薯淀粉生产提供原料保障,进一步扩大马铃薯淀粉的产量。

3.2 利用马铃薯种植效益高的优势,助力脱贫致富

中国脱贫攻坚战现已进入收官阶段,扶贫工作重点转向解决相对贫困,扶贫工作方式由集中作战转向常态推进,高质量巩固脱贫成果。在此背景下,产业扶贫作为一种内生发展机制,既在脱贫过程中起到了积极作用,更将在贫困地区未来发展中占据更重要的地位。回顾整个脱贫攻坚战过程,马铃薯凭借种植适应范围广、生产效率高、生产周期短,一直是促进产业扶贫的重要支柱:全国592 个国贫县中,适合并发展马铃薯产业的就有549 个;马铃薯淀粉“双反”案中,近6 000 万薯农增产增收和依靠发展薯产业脱贫。目前,在国家马铃薯主食化及精准扶贫政策带动下,马铃薯产业更激发出科技创新活力,利用马铃薯产业化发展为老、少、边、穷地区经济发展继续提供动力,将为新一阶段的产业扶贫提质增效。

3.3 加强抗病、耐仓贮、适宜加工的新型马铃薯品种培育工作,推动马铃薯产业科学健康发展

目前中国马铃薯品种资源不足,加之不同地区气候、土壤等环境因素差异显著,无法满足种植需求。常年来本土马铃薯品种依靠近亲品种杂交培育,导致长期种植过程中抗病、耐病能力退化,影响马铃薯产量和质量。外来引进的马铃薯品种又无法快速适应国内种植条件,需要多代筛选鉴定,且水肥条件要求高、品种抗性不足。此外,当前选育品种类型单一,加工品种稀缺,制约了马铃薯产业的多元化发展。未来马铃薯种业应该不断创新育种和良种繁育方式,鼓励以龙头企业、合作社等产业化经营组织建立马铃薯种薯繁育基地,实现种薯基地化、体系化生产[21]。结合市场需求,发展针对性强、类型丰富的品种研发,结合不同地域特征、流行性植物病害等条件,开展对应适宜品种研发工作,加快品种创新。通过育种、种植、贮运、加工等不同领域的合作,将优质马铃薯品种尽快推向市场,创造价值[21],引导马铃薯产业的长效发展。

3.4 挖掘马铃薯营养丰富均衡的特征,引导马铃薯传统食用方式工业化发展,助力马铃薯主食产业化发展

加大薯类食品营养价值、保健功能、饮食文化的宣传推广力度,让广大城市人群普遍认识接受。重点发展薯泥为原料的主食、方便食品、馒头、挂面、面包、复合薯片、薯条、薯泥、糕点、饮料等[22],研发适合国人消费的半成品,改变目前消费群体主要在西北、西南不发达地区以及民工群体的局面。着重关注中式菜肴鲜薯半成品工业化加工、鲜薯快餐食品工业化加工、速冻制品的工业化加工、地域特色食品工业化加工,发挥工业化程度较高的淀粉加工产能,推进加工与种植基地一体化,保障原料供应[22]。利用培养营养引导型消费观念,开发多元的马铃薯食用方法,助力马铃薯主食产业化发展。