商业模式数字化与企业绩效

2022-05-18蔡春花

内容提要:商业模式数字化是使用数字化技术,通过新的业务逻辑来创造、传递和捕获价值的过程。本文旨在探讨商业模式数字化路径及其对企业绩效的影响。研究发现:用户数字化与运营能力和发展能力间均呈显著的正相关关系,但关键业务数据化在用户数字化与运营能力的关系间起着显著的负向调节作用,即存在替代效应;关键业务数据化与运营能力间呈显著的U型关系;关键合作网络化与运营能力间呈显著的U型关系,但同样受到关键业务数据化显著的负向调节;用户数字化、关键业务数据化和关键合作网络化与盈利能力间既不存在显著的U型关系,也不存在显著的线性关系。

关键词:商业模式;数字化;企业绩效

中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)02-0001-11

收稿日期:2021-04-12

作者简介:蔡春花(1989-),女,重庆潼南人,重庆理工大学管理学院讲师,硕士生导师,南开大学创业研究中心博士后,管理学博士,研究方向:商业模式创新。

基金项目:国家自然科学基金青年项目,项目编号:72102026;重庆理工大学科研启动基金资助项目,项目编号:2021ZDR008;重庆市社会科学规划青年项目,项目编号:2021NDQN45;重庆市教委人文社会科学研究重点项目,项目编号:21SKGH171。

一、引言

企业作为经济活动的主体,ABCD①等数字化技术深刻改变了企业发现和利用商机的方式[1],重塑了企业的商业模式[2-4]。首先,以数字化商业模式定位自己的数字化原生企业,如Airbnb、Uber或Netflix等,破坏性地革新了传统行业,在短时间内,以强劲动力实现了指数型发展。其次,数字技术的飞速发展,使顾客—企业两者由过去相对割裂的、封闭的、被动的关系转变为融合的、开放的、主动合作的关系[5],真正确立了顾客的主权地位[6],使得顾客的角色由商品主导逻辑下的价值消耗者或毁灭者,变为服务主导逻辑下的价值共创者[7],顾客参与到企业产品和服务创造过程的程度日益加深[8]。最后,数字化技术使得商业模式进行价值创造的主体由企业主导转向为与需求侧的顾客和供给侧的利益相关者结成的价值网絡共同主导[9],组织形式趋向于平台化[10]。以上现象不难看出数字化的无限潜力,但许多商业模式创新,包括数字化转型失败的企业实例又比比皆是,甚至失败率高达85%[11-12]。埃森哲[13]指出中国成功实现由数据驱动的产品创新的企业不到7%,大量企业仍无法通过使用大数据提高其创新绩效,超过 60%的企业大数据项目无法跨越实验与融合阶段并最终被放弃[14-15]。商业模式数字化路径与价值创造间的关系仍不明朗,大样本实证研究仍然缺乏,商业模式数字化是否一定能够促进企业绩效增长,值得进一步的深入探讨。

本文旨在探讨商业模式数字化路径及其对企业绩效的影响,构建商业模式数字化路径与企业绩效间的关系框架,并基于中国传统企业数字化转型的特定情境,选取“互联网+”板块上259家上市公司相关数据,实证检验商业模式数字化路径与企业绩效间的关系。本研究的理论贡献如下:

第一,以商业模式核心构成模块为基础,识别出商业模式数字化的具体路径,并构建其与企业绩效间的关系框架。系统地归纳出商业模式数字化的三条具体路径:用户数字化、关键业务数据化和关键合作网络化。第二,引入价值共创和平台理论等新的理论基础,结合企业具体实践,剖析了商业模式数字化路径与价值创造关系间的新规律,阐明了商业模式数字化路径对价值创造产生影响的作用机理,深化和补充了商业模式创新中价值创造的主导逻辑的理论知识。第三,基于中国传统企业数字化转型的特定情境,通过大样本定量研究实证检验了商业模式数字化路径与企业绩效间的具体关系。

二、商业模式数字化路径与企业绩效关系的理论分析

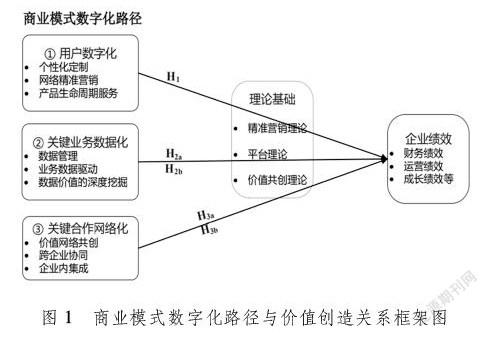

为了更系统地剖析和揭示价值创造的内在机理和规律,本文构建一个理论总体框架图,如图1所示。其中,商业模式数字化是使用数字化技术部分或整体更新商业模式的构成要素,以采用新的业务逻辑来创造、传递和捕获价值的过程,而形成新的商业模式就被标记为数字化商业模式。用户数字化是指企业借助数字化技术识别出真正的顾客是谁,以帮助企业在合适的时间、合适的地点、以合适的渠道通路,为他们提供定制化的产品或服务,满足其个性化需求和极致体验的过程。关键业务数据化是指企业借助数字化技术对关键的业务活动进行数据管理、分析和数据价值的深度挖掘,以实现企业所提供的产品或服务与顾客需求间智能化、精准化匹配的过程。关键合作网络化一方面是指企业借助数字化技术或数字化平台或“在线的”产品与用户、供应商等利益相关者建立“在线”连接,实现实时互动的过程,以提升网络化协同互联水平,进而产生新的连接红利和价值源泉;另一方面指重构数字化的价值网的连接关系、网络结构、运营和交易方式等,以有效整合、利用企业内外部资源,更好地发挥企业外部资源优势来创造价值,同时实现系统大于部分之和。企业绩效则由财务绩效、运营绩效和成长绩效等来度量。

构建以上整体理论框架图的依据主要有以下几点:

第一,商业模式数字化是商业模式创新的新范式或新路径。首先,由于商业模式创新是指某一个或几个构成要素的变化[16]或整体变化[17],因此,商业模式数字化的路径可以通过改变商业模式的核心模块来实现。其次,对于商业模式的构成,学者们虽有不同的定见,比如Amit和Zott[18]将商业模式分为交易内容、交易结构和交易治理三个模块;Chesbrough[19]认为包括价值链、价值网络、赢利模式等六要素;Osterwalder和Pigneur[20]则指出包括顾客层面、价值主张、基础设施、赢利模式四个模块等,但总体来看商业模式可由用户、关键业务、关键合作和赢利模式四个构成模块来加以概括。然而,赢利模式只是财务的体现,所以商业模式数字化可有三条途径:用户数字化、关键业务数据化和关键合作网络化。

第二,企业的具体实践,可形成实务层面的支撑依据。比如,蓝色光标通过商业模式数字化转型,关键业务实现由数据和算法驱动。2018年营业收入超过231亿元,其中数据科技收入占比已超过整体收入的90%,每天通过机器自动产生的营收达到约200万的规模,通过智能匹配的程序化创意已经占到公司创意总量的20%,每天产生的数据量已经达到4TB②。

第三,两化联盟、德勤、埃森哲等的研究报告。根据两化服务融合联盟2015年和2016年有关中国企业互联网化指数发展的研究报告,数据驱动、用户主导、组织创新和企业互联是企业互联网化的四个关键特征。德勤[21]在有关中国零售企业数字化转型成熟度的评估报告中,列出了包括数字化客户、核心流程数字化、数字化商品和服务、数字化平台运营等十大指标。埃森哲[13]则从数字化战略、数字化生产与配送、数字化顾客互动和数字化企业文化和运营四个方面构建了制造业数字化指数模型。以上研究报告为该整体框架模型的构建提供了重要参考。

三、商业模式数字化路径与企业绩效间关系的理论假设

(一)用户数字化与企业绩效

用户数字化是指企业借助数字化技术识别出“真正的顾客是谁”,以帮助企业在合适的时间、合适的地点、以合适的渠道通路,为他们提供定制化的产品或服务,满足其个性化需求和极致体验的过程。

第一,基于时间、地点、生活方式、待办事项等场景元素对用户进行精准画像,使用户变得可识别,有利于发现并精准满足用户个性化需求,提高顾客满意度,增强企业盈利能力和发展能力[22]。通过大数据对用户行为实时分析,以为他们提供定制的产品或内容选择,这就能够帮助企业更好地回答:“如何改善用户体验?在哪里可以改善?”和“企业如何改变运营和整合资源以改善用户体验”。第二,基于全景的用户精准定位和精准营销,能更好地满足用户随时随地随性进行“场景触发式购物”,降低顾客总成本增加顾客总价值,进而也增强了企业的运营能力、盈利能力和发展能力,促进企业价值创造。比如海尔以用户为中心,通过营销宝、交互宝以及社群交互等获取用户大数据,实现对用户的精准营销,并且不断升级了数字化营销平台。第三,根据价值共创理论,用户的角色已从消费者转变为价值共创者,通过连接和互动参与产品生命周期服务,产生连接红利,促进价值创造。比如,海尔衣联网是全球首个基于物联网的衣物全生命周期管理平台,能够做到智慧化地为客户提供与清洗、护理、存储、搭配、购买于一体的全生命周期服务,培养终身用户,实现经营提效。因此,根据上述分析,本文提出如下假设:

H1:用户数字化与企业绩效呈正相关关系,即能正向促进企业的运营能力、发展能力和盈利能力。

(二)关键业务数据化与价值创造

关键业务数据化是指企业借助数字化技术对关键的业务活动进行数据管理、分析和数据价值的深度挖掘,以实现所提供的产品或服务与顾客需求间智能化、精准化匹配的过程。

第一,根据价值共创理论,对关键业务进行数据化管理,能够实现生产经营业务的智能化和精细化管控,进而推进资源的动态调度,实现利益相关者在全流程、全环节的整体协同,降低交易成本、缩短响应顾客的时间,从而提高企业的发展能力和盈利能力。比如,蓝色光标关键业务已经实现由数据和算法驱动,并且每天通过机器自动产生的营收达到约200万人民币的规模。2018年营业收入超过231亿人民币中数字科技业务营收占比近90%。第二,从海量数据中生成的数据洞察,有助于更加科学地制定决策,提高企业内部运营效率,强化核心业务,同时对数据价值的深度挖掘,能够实现价值优化和增值,帮助企业找到新的价值增长点、拓展外部成果。数字化技术使得关键业务环节产生的数据沉淀和利用变得更为容易,促进以客制化等方式创造独特价值,利用数据分析和数据挖掘打通产品生命周期和价值链的各环节,甚至能够提供新的价值主张或创造新的市场[23]。比如,苏宁科技COO荆伟在媒体访谈中说到,“从原来靠经验的选品,逐步过度到以AI、以大数据作为基础的技术选品,我们的总精度提升15%-20%,这里面产生的效益是非常巨大的”。第三,关键业务数据化与运营能力间呈U型关系,即初始阶段随着关键业务数据化程度的提高,运营能力反而呈下降趋势,达到一定规模后,则呈逐渐上升的趋势。以苏宁为例,其历年营业总收入逐年递增,净利润却呈现出U型特征,这背后反映出了企业运营效率低下,原因可能是运营能力较差。从企业成长的S型曲线和能力积累、训练和熟能生巧的角度看,运营能力会呈现出U型特征。综上所述,本文提出如下假设:

H2a:关键业务数据化与企业的盈利能力和发展能力呈正相关关系。

H2b:关键业务数据化与企业的运营能力呈U型关系。

(三)关键合作网络化与企业绩效

关键合作网络化一方面是指企业借助数字化技术或数字化平台或“在线的”产品与用户、供应商等利益相关者建立“在线”连接,实现实时互动的过程,以提升网络化协同互联水平,进而产生新的连接红利和价值源泉;另一方面指重构数字化价值网的连接关系、网络结构、运营和交易方式等,以有效整合、利用企业内外部资源,实现系统大于部分之和。

第一,根据价值共创理论,价值创造的主体不再是单一的企业,而是由包含顾客的利益相关者群体构成的价值共创生态圈[24],通过跨企业互联实现企业内外部资源的整合、实时协同,能够增强企业的盈利能力和发展能力,从而促进企业价值创造。互联网等数字技术的出现,消除了企业与顾客、企业与企业间的距离。价值创造主体由企业主导转向企业与顾客共同主导,企业间的竞争格局也被改变,从基于竞争思维来分配价值的价值链视角走向基于竞合思维来创造价值的价值网络视角[25]。第二,根据平台理论,网络效应是价值创造的主要来源。冯华和陈亚琦[26]研究指出互联网等数字化技术打破了物理时空约束,使经济时空与物理时间的契合度要求越来越弱化,交易场所、交易时间、交易环节、交易速度都被改变,释放出巨大的经济价值。比如2017年,苏宁平台上新引入近8000家各类家电品类,苏宁物流已经接入2000多家第三方企业,10万家平台商户,苏宁智能家居平台接入200多个品牌,其开放平台实现商品交易额292.36亿元。第三,关键合作网络化与运營能力间呈U型关系,即初始阶段随着关键合作网络化程度的提高,运营能力反而呈下降趋势,达到一定程度后,会呈逐渐上升的趋势。价值网络中直接关系或间接关系既可以产生协同,又可能发生冲突,新加入网络的不同利益主体间会先经历磨合期,同时协调成本会增加,因此导致前期运营效率低下,约束了核心企业的价值创造,进入稳定期后,则能正向促进运营绩效。因此,根据上述分析,本文提出如下假设:

H3a:关键合作网络化与企业的盈利能力和发展能力呈正相关关系。

H3b:关键合作网络化与企业的运营能力呈U型关系。

四、实证检验

(一)研究设计

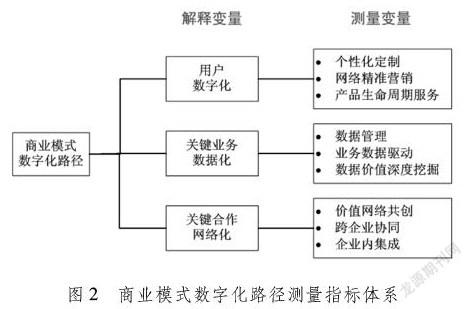

本文研究主题所涉及的研究对象具有一定的典型性和特殊性,因此基于中国传统企业数字化转型的特定情境下,选取“互联网+”板块中的259家上市企业作为研究样本,并收集其2012-2018年的相关资料和数据。由于不同企业所处地域分散,企业逐一去实地走访工作量巨大成本高,而问卷调查主观性强,回收率低,综合考虑后,本研究采用文本挖掘、案例研究法和统计分析相结合的思维和方法,结合扎根分析对收集的样本资料进行分类编码,采用李克特5级评分形式,形成可用数据文本。商业模式数字化路径最终的测量指标体系如图2所示。

研究方案的设计、资料的收集和数据分析,从2018年3月初开始,直至2019年8月底定稿,历时近1年6个月,共经历6次修改。具体做法如下:第一阶段,从2018年3月初到5月底,团队2位成员在“互联网+”板块上,共随机选取30家上市企业,并搜集这些企业从2012-2018年的相关资料和数据。其中,年报数据标记为R、媒体报道标记为N、企业官网获得的材料标记为W以及文献数据库获得的信息标记为D等。第二阶段,从2018年6月中旬到8月底,再随机选取20家上市企业,针对第一阶段形成的初步的商业模式数字化测量指标体系,根据国内外学者的意见补充修正,最终确定如图2所示的指标体系。第三阶段,从2018年9月初开始到10月底,给分标准的确定。从随机选取的50家企业中,确定出商业模式数字化水平最高的企业,即数字化领军者,经各项指标逐一对比分析,反复讨论。采用李克特5级评分形式,由2名研究员同时打分,最后形成统一的给分标准。接着,对前期随机选取的30家企业的所有数据,借助SPSS20.0软件进行小样本测试和探索性因子分析。第四阶段,从2018年11月初到2019年2月中旬,对本研究选取的所有样本(259家上市企业)进行打分,以获得后期实证模型所需数据。第五阶段,从2019年2月中旬到3月底,通过企业年报、国泰安数据库等提取有关样本企业历年的员工人数、营业总收入、净利润、所有者权益等财务指标。同时,整理数据,以为后文的实证检验提供数据支撑。第六阶段,从2019年7月初到2019年8月中旬,加入所有样本企业2018年最新的年报数据,进一步更新、完善后期分析所需的数据库。最后,根据理论命题建立大样本实证模型,对各研究假设进行实证检验并得出最终结论。

(二)变量的度量、数据来源及模型设定

所有变量如表1所示,通过对国泰安数据库的相应样本数据进行因子分析,提取出三个测量变量,运营能力、盈利能力和发展能力作为三个因变量分别来度量企业价值,同时将各测量变量值与所在行业平均值对比,用李克特5级评分形式转化为1-5的分值。另外,为了消除其他因素对企业价值的影响,同时考虑到数据的可获取性以及多重共线性等问题,本文引入研发投入、企业规模、企业年龄、资产负债率、资产规模和行业共六个控制变量。其中企业规模由员工人数来测量,并转换成自然对数形式,以避免数量型变量的分布由于左偏或右偏而产生误差;企业经营的年数表示企业年龄,并转换成自然对数形式;资产总额测量的是资产规模,并转换成自然对数形式。本研究主要涵盖了制造业、服务业、房地产业、金融保险业等多个行业,根据样本出现的频数,使用分类变量来测量行业类型,1代表制造业,2代表服务业,0代表其他行业。考虑到数据完整性,从原始样本总计259家上市公司中剔除了数据缺失的上市公司,剔除数据缺失的样本后共182家,1092个观测值。

根据前文的理论分析,建立如下数据模型:

(1)二次模型:

(三)样本的数据分析

本文借助SPSS20.0 进行因子分析,Stata16.0进行数据模型分析,采用KMO值和Cronbachs Alpha系数分析测量指标体系的效度和信度(见表1)。解释变量总Cronbachs Alpha系数为0.883,被解释变量总Cronbachs Alpha系数为0.822,说明测量指标体系的信度较高。从检验结果看,各变量的Cronbachs Alpha值均大于0.70,内容效度良好。各变量的KMO值基本上均大于0.60,具有较好的建构效度。其中被解释变量主成分分析中盈利能力、运营能力、发展能力三个因子的因子载荷分别为0.963、0.993、0.957,累积解释总体方差76.610%。

1.描述性统计及相关性分析

描述性统计及其对应的相关系数见表2。分析得出:(1)用户数字化与盈利能力和發展能力正相关,与运营能力负相关,但并不显著;关键业务数据化与盈利能力、发展能力正相关,与运营能力显著负相关;关键合作网络化与盈利能力、发展能力正相关,与运营能力显著负相关。从这些结果来看,不能很好地确定解释变量与被解释变量之间是线性或U型关系,还需进一步检验,才能获得更加准确的结论。(2)本文对所有变量进行了中心化处理,观察计算出的方差膨胀因子VIF,发现均在 3 以内,且VIF的均值为1.73,因此,可视为排除了多重共线性的影响。

2.理论假设的实证检验结果分析

本文借助Stata16.0对数据模型进行分析,首先对二次模型进行检验,如果二次模型成立,则不考虑一次模型;如果二次模型不成立,则考虑线性回归模型。本文采用前向逐步回归分析法对数据模型进行评估和检验,即先将控制变量加入模型,以此作为基础模型,再在此模型基础上,逐步加入解释变量,反复观察变量的显著性,直到加入的变量不再显著为止,以此选出最为适合的模型,作为最终的实证模型。具体的做法及分析结果如下。

(1)商业模式数字化路径与运营能力关系的实证检验。根据表3,F检验中,模型1到模型4的F检验统计量的观测值分别为204.79***、148.88***、161.76***和149.74***,且均在0.01水平上显著,说明可拒绝二次模型的零假设,认为各系数不同时为0,即可建立运营能力与各个解释变量间的二次曲线模型。可决系数R2分别为0.411、0.413、0.424和0.416,说明各模型的拟合优度较好。根据模型2,X1的一次项虽在0.1的水平下显著,但二次型不显著,结果表明用户数字化与运营能力间不存在显著的U型关系,因此,后文会进一步检验两者间的线性关系。根据模型3,X2的一次项在0.01的水平显著,平方项则在0.1的水平上显著,结果表明关键业务数据化与运营能力间存在显著的U型关系,假设H2b成立,并且极值点为:-[-0.1428/(0.01827*2)]=3.91。根据模型4,X3的一次项虽在0.05的水平显著,但平方项不显著,因此,关键合作网络化与运营能力间并不存在显著的U型关系,H3b未得到有力的支持。

根据表4,在控制了行业的情况下,F检验中,模型1到模型4的F检验统计量的观测值分别为173.11***、131.60***、140.88***和132.19***,仍然均在0.01的水平上显著。可决系数R2分别为0.411、0.413、0.424和0.416,说明各模型的拟合优度仍然较好。各系数的显著性表明前面的结论仍然成立,即X2关键业务数据化与运营能力间存在显著的U型关系,假设H2b仍然成立;关键合作网络化与运营能力间并不存在显著的U型关系,H3b未得到支持。

在表5中加入交互项,以对调节效应做进一步检验。F检验中,模型1到模型4的F检验统计量的观测值分别为204.79***、124.63***、134.54***和128.52***,仍然均在0.01的水平上显著。可决系数R2分别为0.411、0.422、0.425和0.420,说明各模型的拟合优度仍然较好。接下来观察各系数的显著性。根据模型2的结果,X1的平方项在0.01的水平上显著,但一次项并不显著,因此用户数字化与运营能力间仍然不存在显著的U型关系,后文会进一步探讨线性关系是否成立。根据模型3,X2的一次项在0.01的水平上显著,平方项不显著,因此关键业务数据化与运营能力间不存在显著的U型关系,且与用户数字化和关键合作网络化间不存在显著的交互影响,因此在加入交互项后,H2b反而变得不成立了。但是,根据模型4,X3的一次项和平方项均在0.05的水平上显著,并且与X2(关键业务数据化)的交互项在0.01的水平上显著负相关,数据表明关键合作网络化与运营能力间存在显著的U型关系,假设H3b成立,并且受到X2(关键业务数据化)的负向调节,即在临界值(约为1.39)的左边,随着关键业务数据化程度的升高,关键合作网络化对运营能力的负向影响是逐渐减弱的;在临界值1.39的右边,随着关键业务数据化程度的提高,关键合作网络化对运营能力的正向影响也是逐渐减弱的。

根据表6,在控制了行业的情况下,上述结论仍然成立。数据显示,在F检验中,模型1到模型4的F检验统计量的观测值分别为173.11***、112.03***、120.28***和115.24***,仍然均在0.01的水平上显著。可决系数R2分别为0.411、0.422、0.425和0.420,说明各模型的拟合优度很好且也有所提高。各系数的显著性表明:X1(用户数字化与运营能力间仍然不存在显著的U型关系);X2(关键业务数据化)与运营能力间的U型关系仍然变得不显著,假设H2b未得到支持;而X3(关键合作网络化)与运营能力间反而存在顯著的U型关系,H3b得到支持,但在这种关系中,X2起到了负向调节作用。

由于X1(用户数字化)与运营能力间不存在显著的U型关系,因此考虑线性回归模型,并采用前向逐步回归分析法加以分析。根据表7,X1(用户数字化)与运营能力间显著正相关,但是受到X2(关键数据网络化)的调节作用,在控制行业的情况下,此结论依然成立。具体分析如下:表7中的数据显示,在F检验中,各模型的F检验统计量的观测值分别为200.95***、130.59***和117.01***,均在0.01的水平上显著。可决系数R2分别为0.416、0.4237和0.4250,说明各模型的拟合优度仍然较好。在模型2中X1的系数在0.05的水平上显著,并且X1(用户数字化)与X2(关键业务数据化)的交互项在0.01的水平上显著负相关。根据模型3,在控制行业后,该结论仍然成立。因此,数据结果表明,假设H1得到有力的支持,即用户数字化能够促进运营能力,但是随着关键业务数据化的程度不断提高,这种促进作用会有所减弱。

(2)商业模式数字化路径与发展能力关系的实证检验。数据分析表明X1(用户数字化)、X2(关键业务数据化)和X3(关键合作网络化)与发展能力间的U型关系均不显著。控制行业以上结论仍然成立,H2a和H3a未得到支持。因此,接下来考虑一次模型,并采用前向逐步回归法加以分析。

根据表8,数据结果表明X1(用户数字化)与发展能力间呈显著的正相关。在F检验中,模型1到模型4的F检验统计量的观测值分别为5.98***、5.76***、4.46***和5.55***,且均在0.01水平上显著,说明可拒绝各线性模型的零假设,认为各系数不同时为0,即可建立各个解释变量与发展能力间的线性回归模型。在模型2中,X1(用户数字化)的系数在0.1的水平上显著,说明用户数字化能正向促进企业的发展能力;在模型3中,加入X1与 X2(关键业务数据化)和X1与 X3(关键合作网络化)的交互项后,X1的系数仍然显著,但不存在显著的交互效应;在模型4中,控制了行业,X1的系数仍然显著,交互项仍不显著,因此,研究表明X1(用户数字化)与发展能力间呈显著的正相关关系,假设H1得到支持。

(3)商业模式数字化路径与盈利能力关系的实证检验。X1(用户数据化)、X2(关键业务数据化)和X3(关键合作网络化)与盈利能力间不存在显著的U型关系;加入交互项U型关系均不成立;控制行业,各个解释变量与盈利能力间的U型关系仍不显著。各个解释变量与盈利能力间的线性关系也不显著;加入交互项,仍不显著,控制行业以上结论仍然成立。因此,假设H1、H2a和H3a均未得到有力支持。限于篇幅,此处省略相关的数据表格。

(4)稳健性检验。在前文的回归中,为了保持结果稳健,在控制了行业的情况下,X2(关键业务数据化)和X3(关键合作网络化)与运营能力之间的U型关系,仍然成立;用户数字化与运营能力和发展能力均呈显著的正相关关系,控制了行业,结论也仍然成立。本文还尝试了以下几种稳健性测试:① 剔除X2(关键业务数据化)可能的异常值,即极大值或极小值样本后,重新估计X2与运营能力间的关系模型,以尽可能地消除异常值给计量结果造成的偏差。剔除异常值之后,结论仍然成立,且关键业务数据化与运营能力间的U型关系变得更加的显著。② 剔除X3(关键合作网络化)可能的异常值,即极大值或极小值样本后,重新估计X3与运营能力间的关系模型,以尽可能地消除异常值给计量结果造成的偏差。剔除异常值之后,结论仍然成立,且关键合作网络化与运营能力间的U型关系同样变得更加的显著,且系数变大,这进一步增强了本文结果的可信度。③剔除X1(用户数字化)可能的异常值,即极大值或极小值样本后,重新估计X1与运营能力和发展能力间的关系模型,结论仍然成立,而且同样系数变得更加的显著。限于篇幅,此处省略相关的数据表格。

五、结论与启示

将商业模式数字化路径与企业绩效间的关系归纳于表9,研究表明:

第一,关键业务数据化与运营能力间存在显著的U型关系,阀值为3.91。研究表明X2(关键业务数据化)与运营能力间存在显著的U型关系,并且极值点为:-[-0.1428/(0.01827*2)]=3.91;控制行业,X2(关键业务数据化)与运营能力间的U型关系仍然显著。该结论部分支持了埃森哲[27]的研究,在数字化水平超过阀值(2.9)时,经营绩效均值展现出大幅提升。同时,该结论也部分支持了国外一些学者的研究,他们认为数字化能提高效率、资源利用的有效性,降低运营成本等[28]。国内学者董晓舟和晁钢令[29]指出虽有45.3%的企业采用了O2O融合的战略,但是否能正向促进企业的经营绩效,迄今为止还缺乏实证检验,本文的研究及结论也回应了此呼吁。

第二,关键合作网络化与运营能力间存在显著的U型关系,阀值为1.39。关键业务数据化在关键合作网络化与运营能力关系间起着显著的负向调节作用。即在极值点1.39的左边,随着关键业务数据化程度的不断提高,关键合作网络化对运营能力的负向影响不断减弱;在极值点1.39的右边,随着关键业务数据化程度的不断提高,关键合作网络化对运营能力的正向作用也会不断减弱。

第三,用户数字化与运营能力和发展能力间均存在顯著的正相关关系。由于用户数字化是商业模式数字化的起点,而发展能力代表的则是企业扩大规模壮大实力的潜在能力,因此该结论也符合现实。该结论也部分支持了Valter等[30]的研究,他们指出在数字化客户体验方面排名前三的企业比行业中的竞争对手的净利润率高出8.5%,收入增长率高出7.8%。研究还发现:关键业务数据化在用户数字化与运营能力的正向关系间起着显著的负向调节作用。这种现象可能因为虽然数字化手段使获取客户的速度空前提高,能够促进企业识别出用户潜在的未满足需求,甚至创造出新的需求,但随着与数字化相关的需求和虚拟资源(如数据)的种类不断增加,提高了资源的利用效率以及未满足需求与未充分利用的资源间匹配的有效性。

第四,需特别指出的是,商业模式数字化各路径与盈利能力间既不存在显著的U型关系,也不存在显著的线性关系。本文得出了与现有研究相反的结论。比如国内学者杨德明和刘泳文[31]采用了2013-2015年中国上市公司相关数据,实证检验了“互联网+”对传统企业业绩的影响,指出传统企业与互联网的融合,显著提升了企业业绩,与未实施“互联网+”的公司相比,实施“互联网+”的公司每股收益平均提升了约31%。

根据研究结论,得出如下管理启示:

(1)企业应借助互联网、大数据、人工智能等数字化技术精准识别用户是谁,真正做到“和对的人在对的场景讲对的话”,并给予用户“量体裁衣”式的体验,提高顾客满意度,从而促进企业绩效。因此,第一,企业应在传统的年龄、收入等人口统计学特征之上,深入用户的生活方式、个性特征和消费场景等进行多角度深入分析,通过360度的精准画像,实现用户精准识别。第二,企业应借助数字化技术,采用个性化营销,提供个性化服务,实现个性化体验,尤其在创意产业中,溢价往往取决于所提供服务的排他性和个性化水平。第三,企业应提高能在产品生命周期的不同阶段向用户提供增值服务的能力。

(2)数据已成为继劳动、资本和土地之后又一新的关键生产要素,企业需要搭建数字化平台,将其关键业务进行数据化管理,真正实现精细化和精准化。与劳动力、土地、资本等生产要素相比,数据具有可以极低的成本无限复制且可跨时空共享等特点,打破了资本、土地、劳动力等传统要素只能通过具有VRIN特征的资源带来持续竞争优势,以及供给上量的有限形成对经济增长的制约。一旦完成了基础的数据集成和数据管理,就可获得各种有意义的洞察,使多种业务创新变得可能,同时也可重塑它们的商业模式和客户体验。

(3)数字化时代,网状实时协同的数字化价值网,已经开始冲击线性供应链,关键合作网络化成为了必然趋势。与工业经济时代不同,数字经济下的价值创造更加强调网络关系、互补性资产以及协同效应[32]。这就需要企业主动培育数字化服务能力,同时改变组织构建方式,从稳固的组织边界进化为跨组织的合作,与用户、供应商等利益相关者建立“在线”连接,实时互动,从而更高效地实现价值创造。

注释:

① ABCD:A:Artificial Intelligence人工智能;B:Blockchain区块链;C:Cloud Computing云计算;D:Big Data大数据。

② 资料来源说明:全文与蓝色光标、海尔和苏宁有关的数据材料,均来自北京蓝色光标数据科技股份有限公司、青岛海尔股份有限公司和苏宁易购集团股份有限公司的公司官网、历年年报和媒体访谈等。

参考文献:

[1] Klor B et al. Design and Evaluation of a Model-driven Decision Support System for Repurposing Electric Vehicle Batteries[J].European Journal of Information Systems, 2018, 27(2):171-188.

[2] 汪旭晖.新时代的“新零售”:数字经济浪潮下的电商转型升级趋势[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020(5):38-45.

[3] 祝合良,王春娟.数字经济引领产业高质量发展:理论、机理与路径[J].财经理论与实践,2020(5):2-10.

[4] 黄节根,吉祥熙,李元旭.数字化水平对企业创新绩效的影响研究——来自沪深A股上市公司的经验证据[J].江西社会科学,2021(5):61-72.

[5] Turetken O et al. Service-Dominant Business Model Design for Digital Innovation in Smart Mobility[J]. Business & Information Systems Engineering, 2019, 61(1): 9-29.

[6] 朱良杰, 何佳讯, 黄海洋. 数字世界的价值共创:构念、主题与研究展望[J]. 经济管理, 2017,39(1): 195-208.

[7] Vargo S, Lusch R. Service-dominant logic 2025[J]. International Journal of Research in Marketing, 2017,1(34):46-67.

[8] Ramaswamy V, Ozcan K. Brand Value Co-Creation in a Digitalized World: An Integrative Framework and Research Implications[J]. International Journal of Research in Marketing, 2016, 33(1): 93-106.

[9] Nambisan S, Wright M, Feldman M. The Digital Transformation of Innovation and Entrepreneurship:Progress, Challenges and Key Themes[J]. Research Policy, 2019,48(8):103773.

[10]柳卸林, 董彩婷, 丁雪辰. 数字创新时代:中国的机遇与挑战[EB/OL].[2020].科学学与科学技术管理http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20200413.1256.002.html.

[11]Minatogawa V et al. Business Model Innovation Influencing Factors: An Integrative Literature Review[J]. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 2018, 15(4):610-617.

[12]Christensen C et al. Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research[J]. Journal of Management Studies, 2018, 55(7):1043-1078.

[13]埃森哲. 发现新动能:中国制造业如何制胜数字经济[R].2017.

[14]谢康, 夏正豪, 肖静华. 大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 42-60.

[15]陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J]. 管理世界,2020(5):220-235.

[16]Foss N, Saebi T. Business Models and Business Model Innovation: Between Wicked and ParadigmaticPproblems[J]. Long Range Planning, 2018,51(1):9-21.

[17]Spieth P et al. Value Drivers of Social Businesses: A Business Model Perspective[J].Long Range Planning, 2019,52(3):427-444.

[18]Amit R, Zott C. Value Creation in E-business[J].Strategic Management Journal, 2001(22):493-520.

[19]Chesbrough H. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers[J]. Long Range Planning, 2010,43(2-3):354-363.

[20]Osterwalder A,Pigneur Y. Business model generation [M]. Amsterdam: Privately Published,2009.

[21]德勤. 中國零售企业数字化转型成熟度评估报告[R]. 2017.

[22]许华,宋琦.商业模式场景化创新对消费行为的驱动影响——基于小米公司的实证分析[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2021(6):61-72.

[23]Selma V. Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review[M]. R&D Management Conference, 2019.

[24]Geoffrey P, Marshall J, Xiaoyue H. Platform Ecosystems: How Developers Invert the Firm[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1):1-23.

[25]李靖华, 林莉, 闫威涛. 制造业服务化的价值共创机制:基于价值网络的探索性案例研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017,38(5):85-98.

[26]冯华, 陈亚琦. 平台商业模式创新研究——基于互联网环境下的时空契合分析[J]. 中国工业经济, 2016(3):99-113.

[27]埃森哲. 创新驱动、高质发展、中国企业数字转型指数[R].2018.

[28]Ransbotham et al. Reshaping Business with Artificial Intelligence: Closing the Gap between Ambition and Action[J]. MIT Sloan Management Review,2017.

[29]董曉舟, 晁钢令.多渠道零售企业O2O战略的协同效应研究——基于顾客RFM面板数据的实证分析[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(8):71-86.

[30]Valter P, Lindgren P, Prasad R. Advanced Business Model Innovation Supported by Artificial Intelligence and Deep Learning[J]. Wireless Personal Communications, 2018, 100(1):97-111.

[31]杨德明, 刘泳文.“互联网+”为什么加出了业绩[J]. 中国工业经济, 2018(5):80-98.

[32]李晓华,王怡帆.数据价值链与价值创造机制研究[J].经济纵横,2020(11):54-62.

Abstract:Business model digitization is the process of embedding digital technology into business model components to create, deliver, and capture value using new business logic. This paper aims to explore how the business model of an enterprise is digitized, and what is the relationship with corporate performance? Empirical research has reached the following conclusions: There is a significant positive correlation between user digitization and operational capabilities;a significant positive correlation between user digitization and development capabilities, but date-critical business plays a significant negative adjustment role between the relationship between user digitization and operational capabilities, that is, there is a substitution effect. There is a significant U-shaped relationship between date-critical business and operational capabilities; a significant U-shaped relationship between key cooperative networking and operational capabilities, but it is also significantly negatively affected by date-critical business. There is neither a significant U-shaped relationship nor a significant linear relationship between user digitization, key business digitization, and key cooperation networking and profitability.

Key words:business model;digitalization; corporate performance

(责任编辑:周正)