高校扩招能给基础教育“课外补习热”降温吗

2022-05-17薛海平方晨晨

薛海平,方晨晨

(1.首都师范大学 教育学院, 北京 100037; 2.北京大学 教育学院, 北京 100871)

一、问题提出

随着我国高等教育事业的不断发展,2019年高等教育进入普及化阶段,2020年高等教育毛入学率达到了54.4%[1-2],但优质高等教育资源却仍然缺乏。一方面,2020年我国的“双一流”建设高校有137所,只占当年高校数量的5.0%[2];另一方面,在各大世界高校排名中,我国无一所高校进入世界前十,世界前三十也仅有北京大学和清华大学两所内地高校。可见,我国优质高等教育资源仍较为缺乏。

教育是阶层保持优势的隐蔽手段,父母对于孩子如何保持阶层优势或实现阶层上升更是寄予厚望并费尽心思,优质高等教育资源的缺乏加剧了父母和孩子的紧张感和焦虑感。进入21世纪以后,教育竞争不断加剧,家庭教育投入也越来越大。同时,以公立学校系统为主的教育服务已经不能完全满足家长们的需求,一大批提供课外辅导和艺术特长培训的机构应运而生并不断改造升级。当今家庭的儿童教育消费的核心目的是“购买希望”,父母把对小孩的教育投资看作促进孩子获得成功的手段,通过文化资本获得更高的社会阶层地位[3],参加校外辅导班和兴趣班越来越成为家长安排子女课外教育的某种“标配”。加上高等教育资源和入学机会分布不均衡,家庭在投资孩子教育消费上的竞争不断加剧,有“标配”的又希望追求“高配”[4]。教育的过度竞争导致教育不断内卷化,家庭对孩子的教育投入越来越多,教育焦虑不断被制造并升格,家长和学生的负担越来越重。“鸡娃”现象应运而生,并且越来越多不甘落后或不敢落后的家长正在走进“鸡娃”的队伍,造成了“校内减负,校外增负”的现象。

随着我国高等教育进入普及化阶段,学生和家长在追求高等教育机会的同时,更加希望获得优质高等教育资源。学生和家长对接受高等教育的期望会影响到学生课外补习参与,因此有必要探讨高等教育规模扩张与学生课外补习参与的关系。有鉴于此,本研究基于2010、2012、2014、2016和2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies)数据和收集各省份的高等教育录取率数据,通过面板数据随机效应模型,从高等教育规模扩张的视角,以省份为分析单位,探讨高等教育规模扩张对基础教育阶段学生课外补习参与的动态影响,同时探究影响的异质性和滞后性,为普及时代的高等教育高质量发展和课外补习治理提供经验证据。

二、文献述评

在现代社会中,高等教育的普及化与优质高等教育资源相对稀缺加剧了教育竞争。在高等教育普及化方面,中国作为“赶超发展”的后发国家,在高等教育发展上采取“非均衡型发展”模式,国家集中财政力量优先发展少数重点高校(例如原“985工程”“211工程”以及“双一流”建设高校)。与此同时,借助地方政府与市场资源发展大众型大学[5-6]。在这种高等教育发展模式下,中国高等院校呈现层级化。这就意味着在高考中取得成功的少数学生不仅能进入文凭价值、教育质量俱佳的大学,而且家庭所负担的学费也较少。反之,在高考中进入层级较低的高等院校的学生则接受较差的高等教育,并且所获得的文凭价值在劳动力市场竞争中不占优势。这种“零和博弈”的锦标赛流动模式的教育形势增加了学生参加高考的压力[7]。

根据最大化维持不平等理论(maximally maintained inequality,MMI)[8],当某一层次的教育没有普及时,不同社会阶层家庭的子女受教育机会是有差异的。社会阶层较高的家庭为了维持其子女的升学竞争优势,就会努力使他们的子女受教育机会最大化,直到该层次的教育普及或者达到饱和状态,不同社会阶层家庭的子女受教育机会的差异才有可能减小。Lucas在MMI理论的基础上,进一步提出了有效维持不平等理论(effectively maintained inequality,EMI)[9]。根据EMI理论,即使某一层次的教育普及,优势阶层的家庭仍将通过其他方式维持竞争优势。此时,教育竞争的核心转向教育质量,而不再是受教育机会。目前我国高等教育进入普及化发展阶段,一半以上的学生可以接受高等教育。为了维持竞争优势,人们对重点高校的需求越来越大,而重点高校的招生数每年基本稳定。这种情况自然会加剧升学竞争的激烈程度,导致中产阶层对子女教育的焦虑,促使基础教育各阶段的学生更多地参与课外补习以图进入重点大学。另外,我国基础教育强调均衡,而高等教育内部又高度分层,两者之间有着巨大的反差。所有学生都希望进入重点高校,接受优质的高等教育,然而重点高校的录取率又很低,且高等教育分流的主要依据是学生的中考和高考成绩。因此,为了让孩子取得竞争优势,家长会想尽办法为孩子提高成绩,这也是“课外补习热”愈演愈烈的一个主要动因。

高等教育扩招一方面从整体上扩大了各地区考生的高等教育入学机会,但是另一方面存在东部与中西部的分化[10-11],优质高等教育资源稀缺,经济发达且优质高校聚集之地占据绝对优势[12]。优质高等教育资源的区域不均衡以及稀缺意味着省域高考竞争激烈,高等教育金字塔分层化则意味着高考竞争具有强激励性。这种竞争的激烈性与激励性影响了家庭的教育抉择,导致高比例的学生课外补习参与[13]。我国遵循择优录取的原则,所以课外补习能够让学生在竞争中获得优势,然而对于无法参与课外补习的学生而言,这损害了他们接受优质教育资源的权利,也对教育公平造成了干扰[14]。课外补习使优势阶层子女获得更多数量和更高质量的教育,其社会再生产功能日益显现[15],参加课外补习有助于高中生升入大学[16]。此外,教育资源的分配不均也迫使各个家庭利用课外补习获得或保持竞争优势[17]。在目前的升学制度下,由于存在“热屋效应”,学生有着巨大的提升学业成绩的压力,这种充满“竞争”的氛围导致课外补习的需求愈加旺盛[18]。然而,过度扭曲的课外补习不仅增加了学生的学业负担,而且消耗了大量的家庭和社会资源,削弱了政府推进教育公平的成效,造成社会不平等[19-20]。

现在“课外补习热”愈演愈烈,这是由我国优质高等教育资源相对稀缺与家长和学生对优质高等教育资源需求相对较大之间的矛盾造成的。学生和家长对于进入“985工程”高校或“双一流”建设高校的意愿更加强烈,家长为保障子女在中考、高考等选拔性考试中具有竞争优势,就会选择让子女接受课外补习。目前,关于高等教育入学竞争与课外补习关系的研究并不多,已有研究发现激烈的高考升学竞争和有限的优质高等教育资源促使学生不得不参与课外补习提高自己的成绩,以在教育竞争中取得优势[21-22]。然而这些研究只是从静态角度出发,基于横截面数据考察两者的关系。高等教育普及化是一个动态过程,只用某一年的数据不足以揭示两者的动态发展关系。在我国高等教育规模持续扩张的情况下,课外补习现象却愈演愈烈。高等教育的普及化过程给学生参与课外补习带来了什么样的影响?目前,鲜有实证研究探究高等教育规模扩张对学生参与课外补习影响的动态变化过程。基于此,本研究采用面板数据,以省份为分析单位,考察高等教育规模扩张对学生参与课外补习的动态影响过程,为普及化阶段的高等教育发展和课外补习治理提供经验证据。

根据以上内容,提出如下研究假设:

假设1:在高等教育规模扩张过程中,本科高校录取率的提高会刺激基础教育阶段学生课外补习参与率的上升;

假设2:在高等教育规模扩张过程中,“211工程”高校录取占比和“985工程”高校录取占比的提高会降低基础教育阶段学生课外补习参与率。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究采用北京大学中国家庭追踪调查2010、2012、2014、2016和2018年的5期追踪数据,样本包括学前、小学、初中和高中学段共4 566名学生。在衡量各省份高等教育规模时,本研究采用了高等院校录取率,分别为本科高校录取率、原“211工程”高校录取率和原“985工程”高校录取率。录取率越高,说明该省份的高等教育规模越大,由此产生的教育竞争程度越低;反之,则表明该省份的高等教育规模越小,教育竞争越激烈。同时,用原“211工程”高校录取占比和原“985工程”高校录取占比衡量某省份学生获得优质高等教育资源的机会。该数值越大,意味着优质高等教育资源规模扩张,由此产生的教育竞争激烈程度越低;数值越小,意味着优质高等教育资源规模缩小,由此产生的教育竞争越激烈。

某省份原“211工程”高校录取占比=该省份原“211工程”高校录取率/该省份本科高校录取率

某省份原“985工程”高校录取占比=该省份“985工程”高校录取率/该省份本科高校录取率

(二)研究方法

为了探究高等教育普及化对基础教育学生参与课外补习的影响,本研究选取中国家庭追踪调查5期数据以及相应年份的高等教育录取率数据,合成了一个以学生为研究对象的面板数据。在研究方法方面,由于本研究样本为随机抽取,且探讨的是学生个体效应,因此采用面板数据随机效应模型更为合理。通过豪斯曼检验,拒绝了固定效应,因此最终选用随机效应模型进行分析。模型的具体公式如下:

ln(p/(1-p))=β0+β1N1+β2X2+μ

其中,p为学生是否参与课外补习的概率。N是核心解释变量,为高等教育录取率,包括本科高校录取率、原“211工程”高校录取占比和原“985工程”高校录取占比。X为一系列控制变量,包括学生性别(0=女,1=男)、学校阶段(1=幼儿园,2=小学,3=初中,4=高中)、父母最高学历(1=文盲/半文盲,2=小学,3=初中,4=高中,5=专科,6=本科及以上)、父母最高职业层次(1=下层,2=中层,3=上层)、城乡(0=乡村,1=城市)、家庭人均收入(1=最低20%,2=中下20%,3=中间20%,4=中上20%,5=最高20%)和人均GDP(连续变量)等,以此控制随时间变化和省际存在差异的内生变量。μ为随机误差项。

四、实证研究结果

(一)高等教育规模扩张对学生课外补习的影响

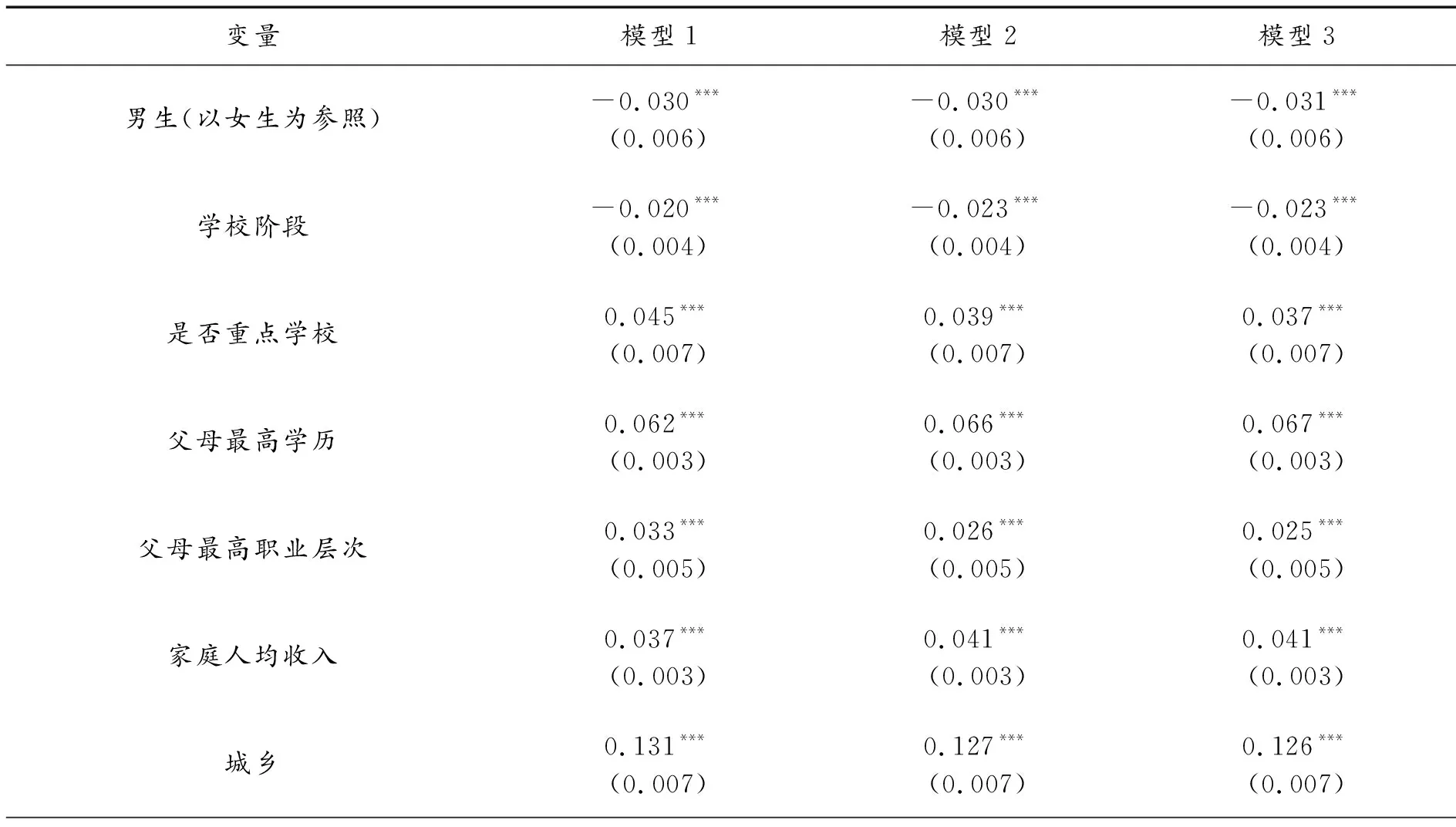

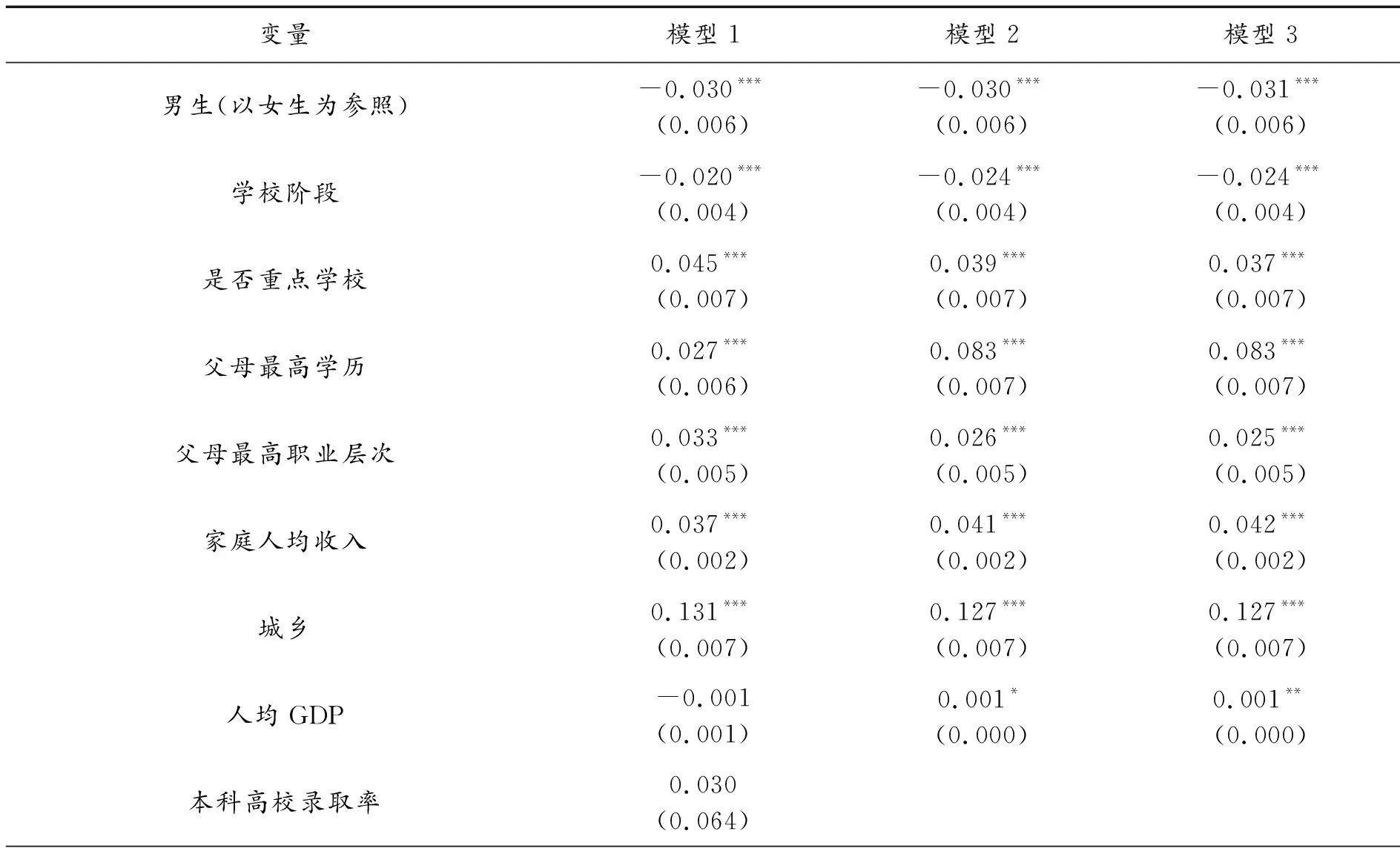

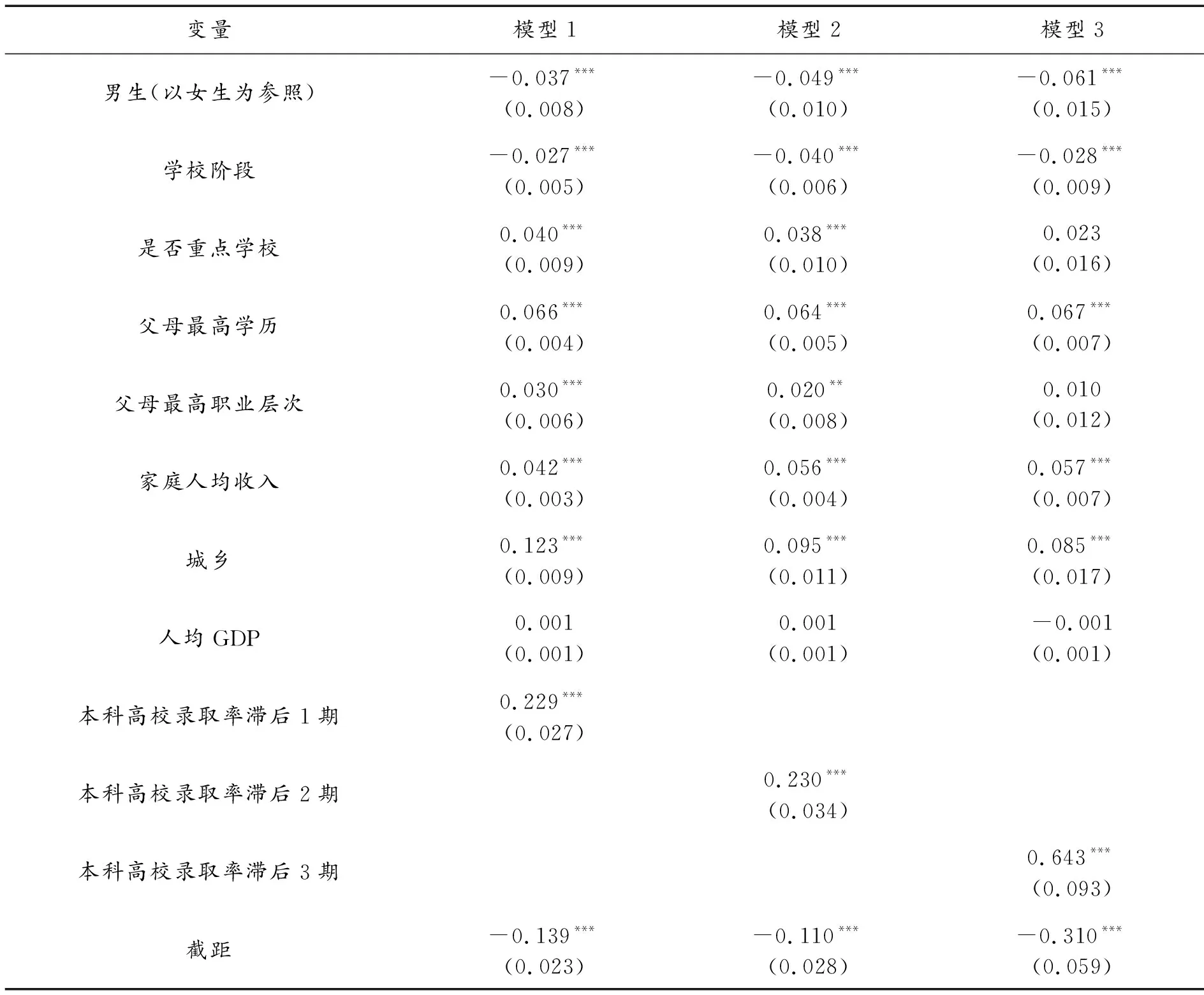

从表1可知,女生参与课外补习的可能性显著高于男生;学校阶段越低,学生参与课外补习的可能性越高;重点学校学生参与课外补习的概率显著高于非重点学校的学生;家庭背景越好的学生参与课外补习的可能性越高;城市学生参与课外补习的概率显著高于乡村学生。从模型1中可知,本科高校录取率对学生课外补习参与有显著正影响,即高等教育规模扩张会显著提高学生参与课外补习的概率。从模型2和模型3发现原“211工程”和原“985工程”高校录取占比对学生课外补习参与率有显著负影响,即优质高等教育规模扩张有利于降低学生课外补习参与率。

表1 高等教育规模扩张对学生课外补习参与的影响

续表

(二)高等教育规模扩张对学生课外补习参与的异质性影响

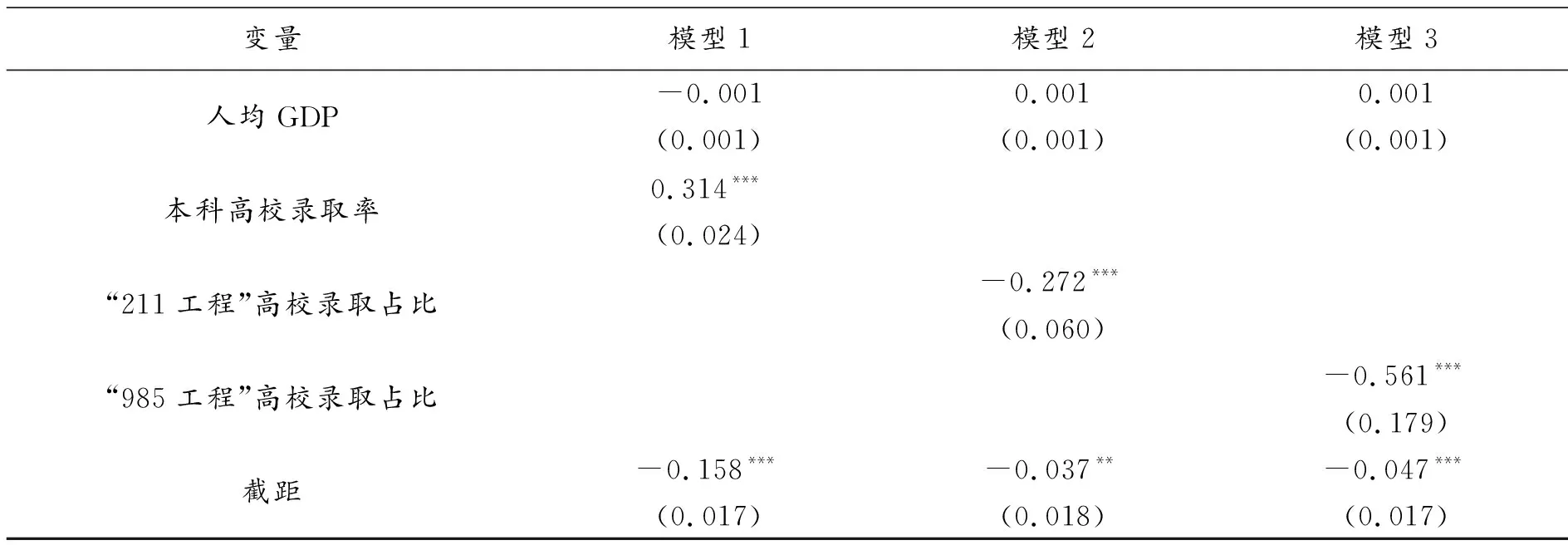

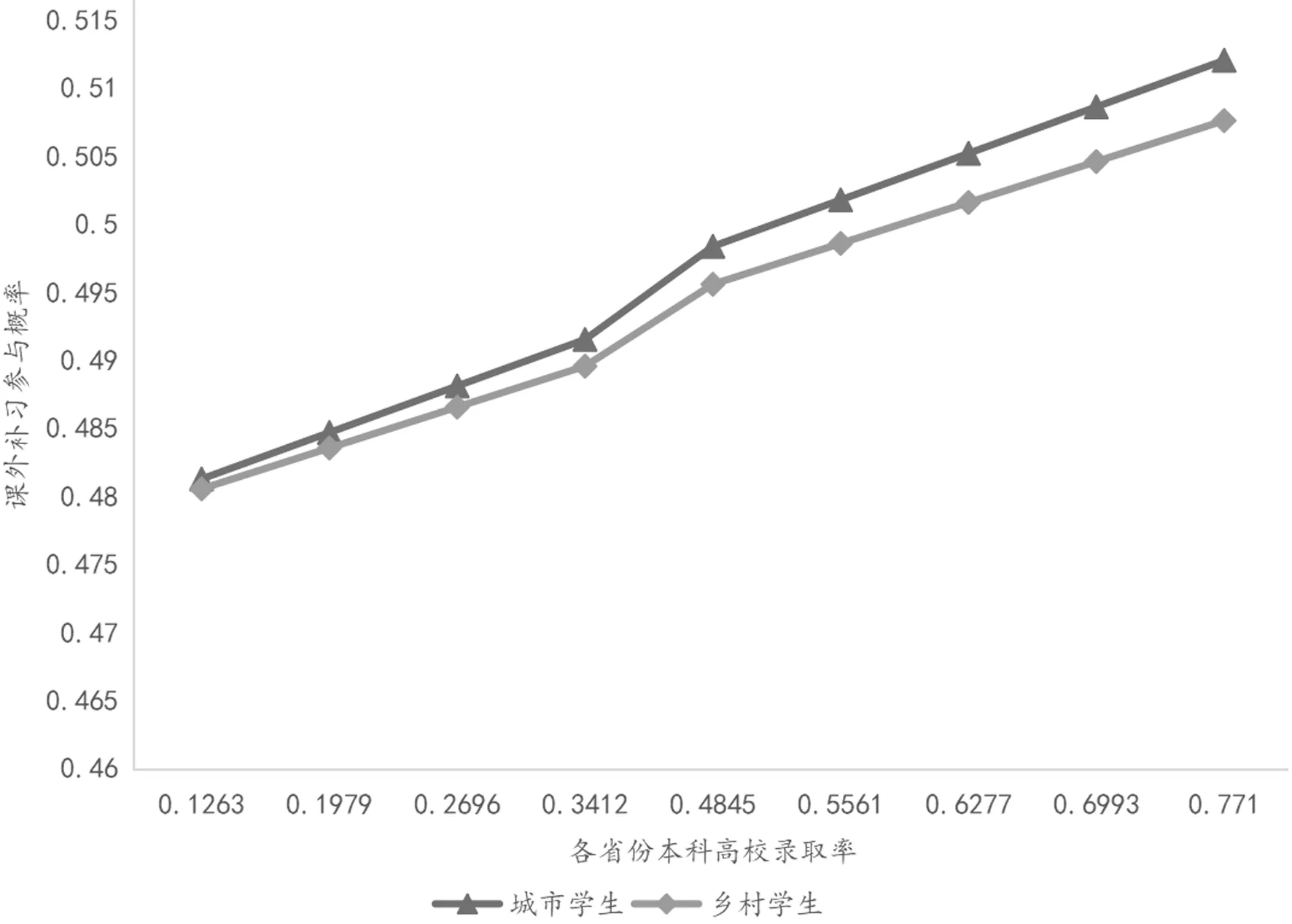

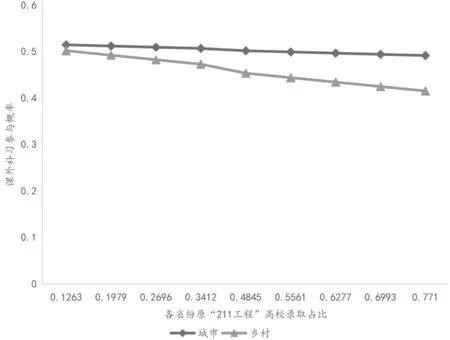

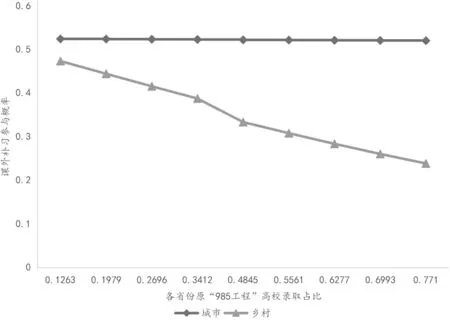

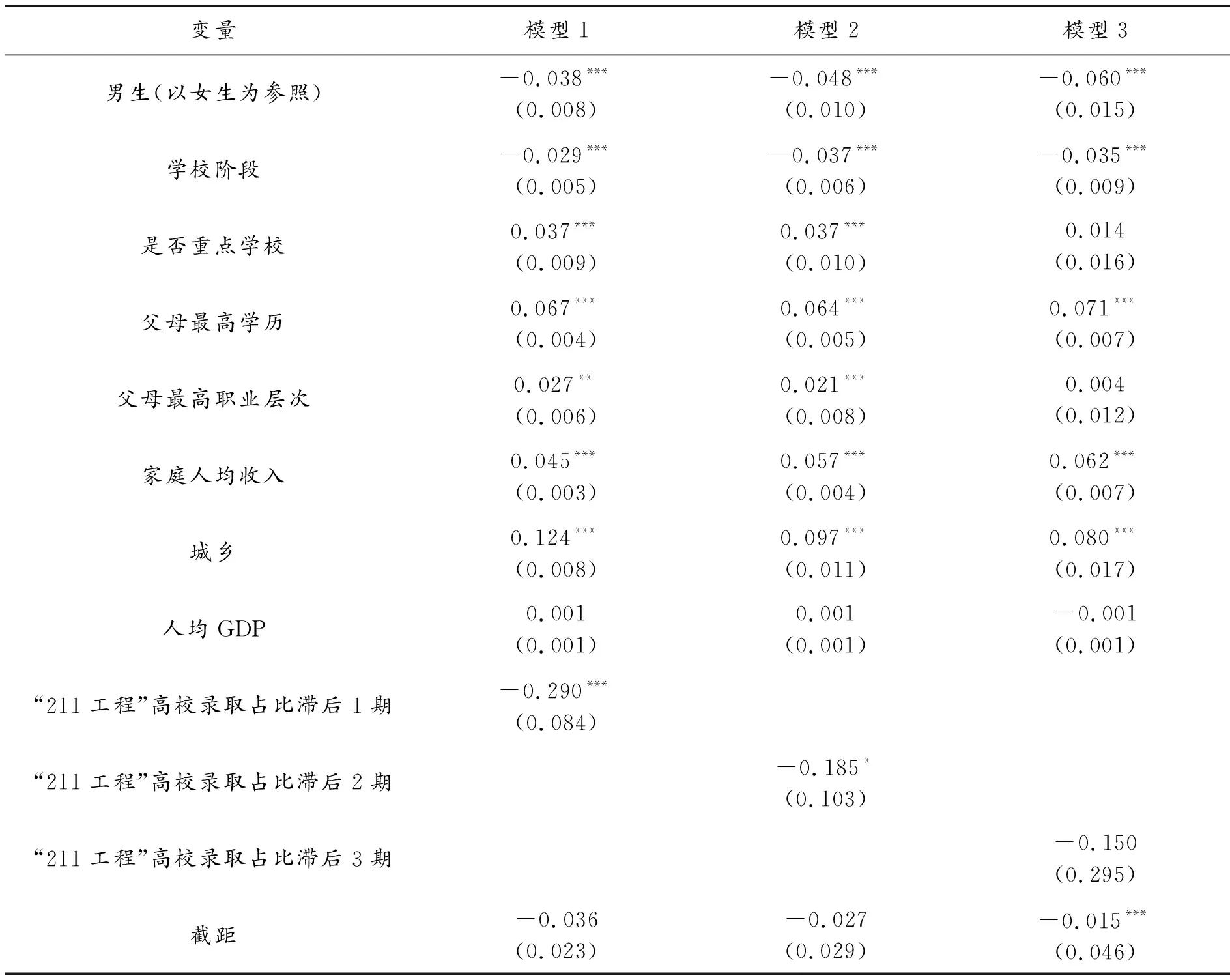

为了进一步探究高等教育规模扩张对学生课外补习参与的异质性影响,我们分别选取了城乡和父母最高学历作为学生家庭背景的代理变量。表2呈现了高等教育规模扩张对城乡学生参与课外补习的异质性结果。在模型1中,本科高校录取率与城乡的交互项显著为正,说明本科高校录取率对学生参与课外补习的影响在不同城乡中存在异质性。图1表明,本科高校录取率的提高,对城市学生影响更大,即相比于乡村学生,本科高校录取率的提高对城市学生参与课外补习的促进作用更大。模型2和模型3分别加入了原“211工程”高校录取占比、原“985工程”高校录取占比与城乡的交互项,其结果显著为负,说明提高原“211工程”和原“985工程”高校录取占比,对城市学生影响更小,即相比于乡村学生,提高原“211工程”和原“985工程”高校录取占比对城市学生参与课外补习的作用更小。同样,图2和图3显示,原“211工程”和原“985工程”高校录取占比提高,均能有效降低城乡学生课外补习参与率,对乡村学生课外补习参与率下降的影响更大。

表2 高等教育规模扩张对城乡学生课外补习参与的异质性影响

续表

图1 各省份本科高校录取率与城乡学生课外补习参与率

图2 原“211工程”高校录取占比与城乡学生课外补习参与率

图3 原“985工程”高校录取占比与城乡学生课外补习参与率

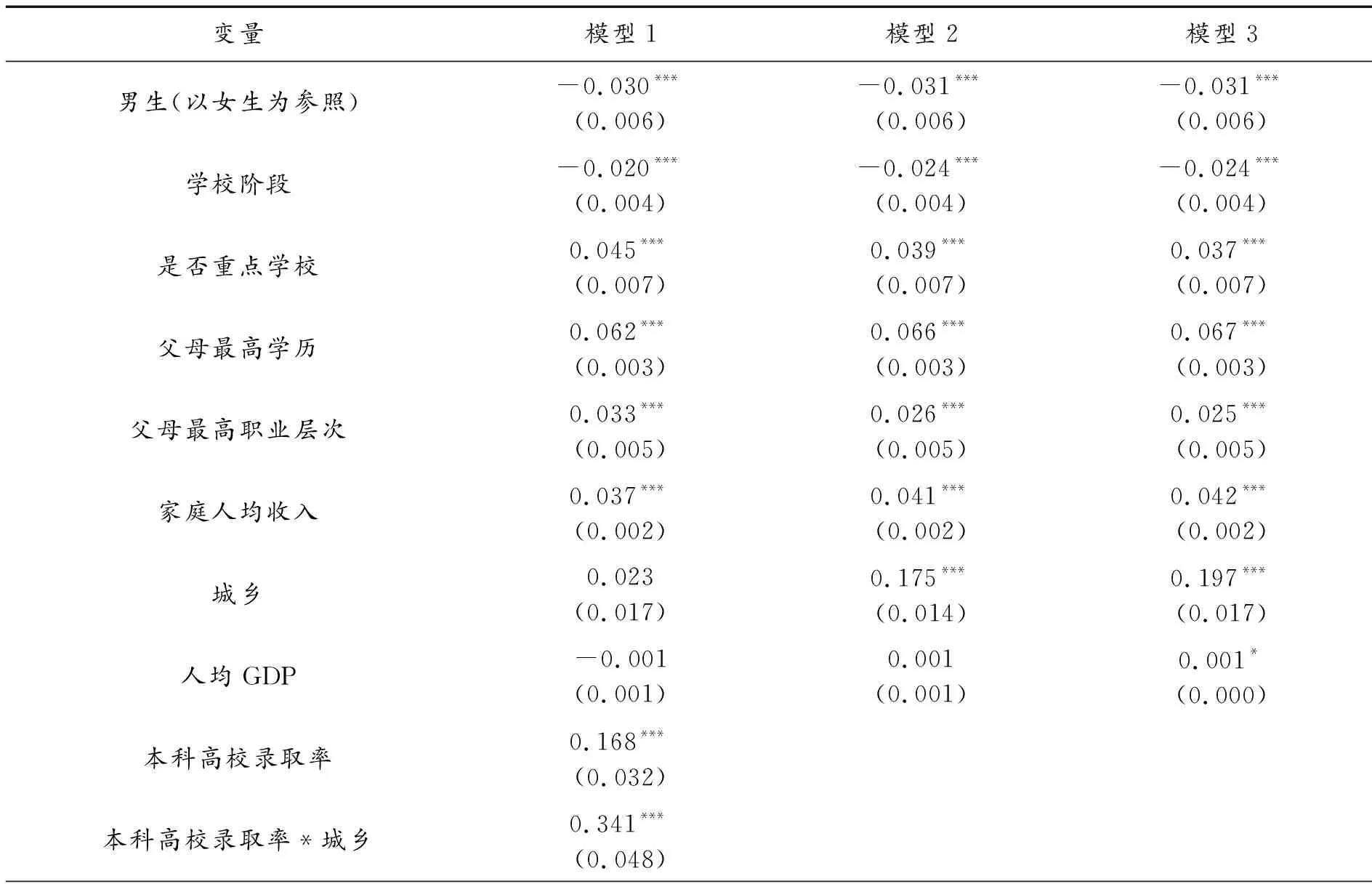

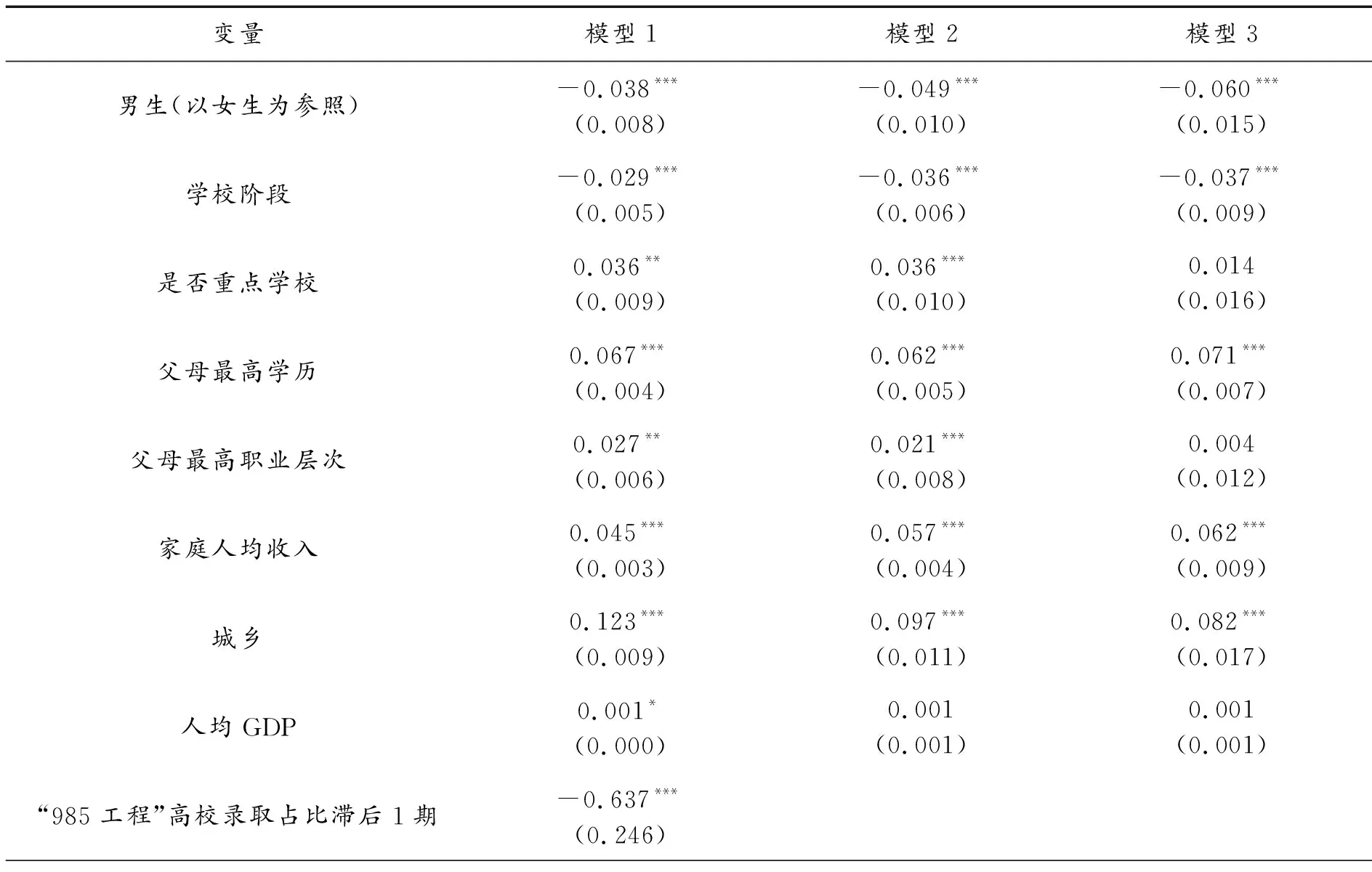

同样,在表3中分别放入高等教育录取率和父母最高学历的交互项,检验其异质性。从表3可知,模型1中本科高校录取率与父母最高学历的交互项显著为正,说明本科高校录取率对学生参与课外补习的影响在不同父母学历的学生中存在异质性,即相比于父母学历较低的学生,本科高校录取率的提高更加促进了父母学历较高的学生参与课外补习。模型2中原“211工程”高校录取占比与父母最高学历的交互项显著为负,说明相比于父母最高学历较低的学生,原“211工程”高校录取规模扩张对父母最高学历较高的学生参与课外补习的作用更小。原“985工程”高校录取占比对不同父母最高学历的学生参与课外补习的异质性与原“211工程”高校录取占比一样,其交互项显著为负,表明相比于父母最高学历较低的学生,原“985工程”高校录取规模扩张对父母最高学历较高的学生参与课外补习的影响更小。

表3 高等教育规模扩张对不同父母学历的学生课外补习参与的异质性影响

续表

(三)高等教育规模扩张对学生参与课外补习影响的滞后效应

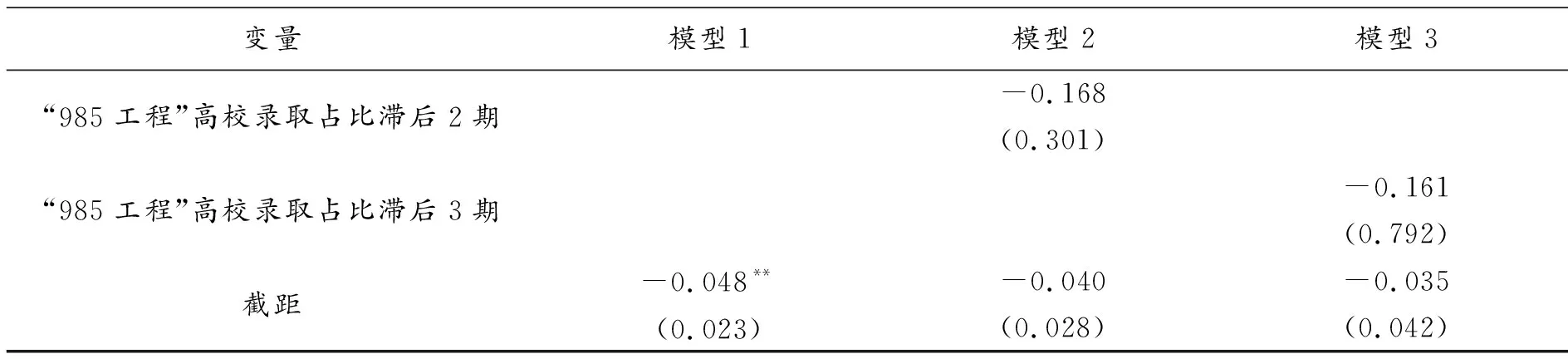

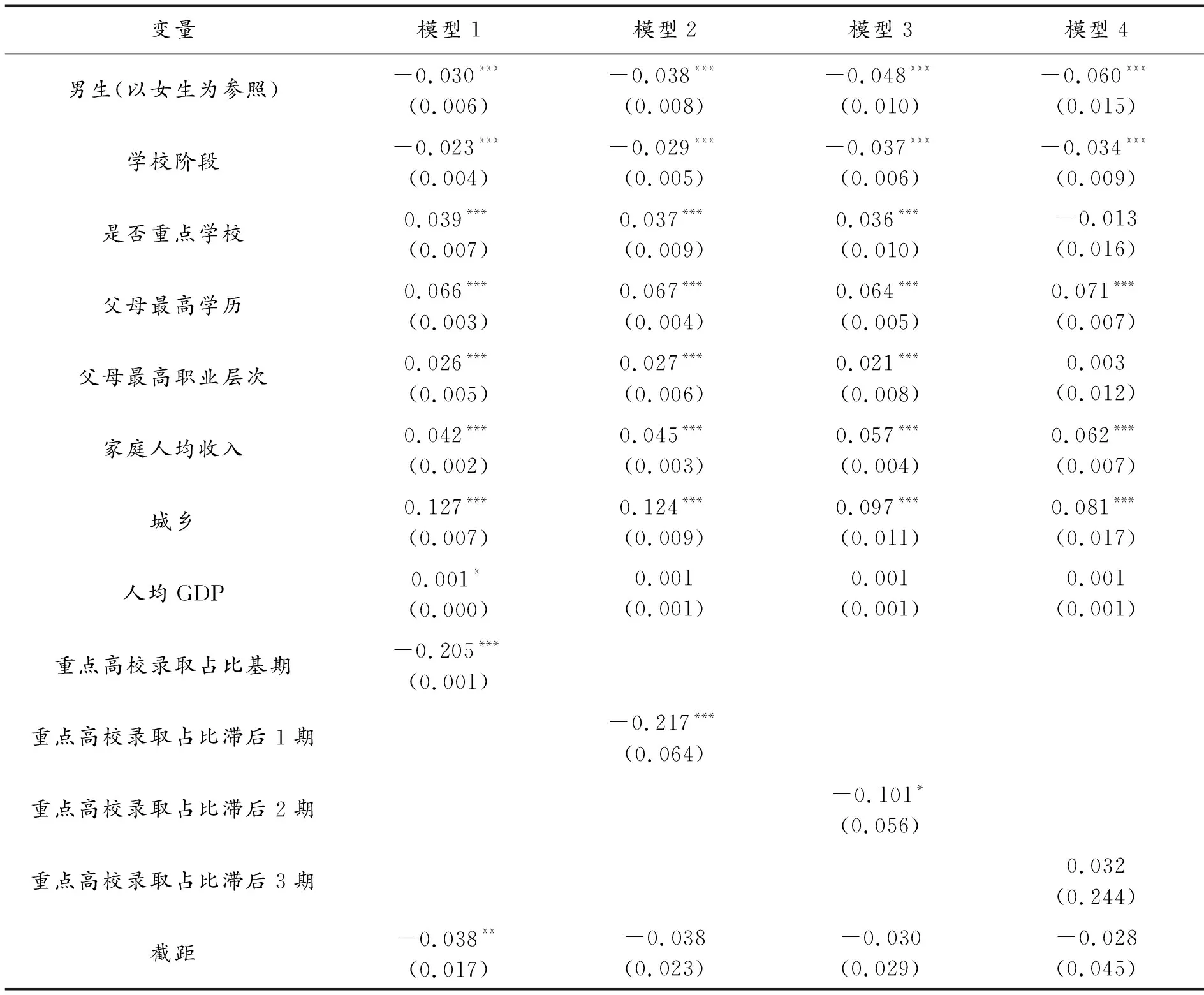

由于高等教育规模扩张对学生参与课外补习的影响并不在当期立即显现,可能存在一定滞后性,因此,我们分别做了滞后1—3期的影响效应。由表4可知,本科高校录取率对学生课外补习参与率存在滞后效应,而且滞后3期的影响效应最大。同样,由表5和表6发现,原“211工程”和原“985工程”高校录取占比对学生参与课外补习存在滞后效应,其中滞后1期的影响效应最大。

表4 本科高校规模扩张对学生课外补习参与的影响

表5 原“211”高校规模扩张对学生课外补习参与的影响

表6 原“985”高校规模扩张对学生课外补习参与的影响

续表

(四)稳健性检验

目前,教育竞争更多地围绕着优质高等教育资源获取展开。为了进一步验证高等教育规模扩张对学生参与课外补习的影响,我们把原“211工程”和原“985工程”高校录取占比合成重点高校录取占比(见表7),采用面板数据随机效应模型进行分析,发现重点高校录取占比对学生参与课外补习有显著负影响,而且滞后1期的影响效应最大,说明重点高校录取规模扩张可以有效地降低学生课外补习参与率,研究结论较为稳健。

表7 重点高校录取占比对学生课外补习参与的影响

五、研究结论

(一)研究结论

本研究使用中国家庭追踪调查5期数据以及收集的高等教育录取率,采用面板数据随机效应模型,探究了高等教育普及化对基础教育阶段学生参与课外补习的影响及其异质性和滞后性。

第一,高等教育规模扩张刺激了学生参与课外补习,而优质高等教育规模扩张可以有效降低学生课外补习参与率。由于我国高等教育已经进入普及化阶段,家长和学生更希望上“好大学”,即精英大学。精英大学文凭作为一个筛选符号,持有该文凭的大学生在劳动力市场具有非常大的竞争优势[23]。然而,随着高等教育规模不断扩张,造成了文凭稀释效应,普通本科高校文凭在劳动力市场的价值越来越低。高等教育规模扩张引发了家长和学生的焦虑和紧迫感,面对教育不断内卷以及教育过度竞争,他们不得不获取更多的校外教育资源以保持竞争优势。这与目前愈演愈烈的“鸡娃”现象相呼应,“鸡娃”现象伴随着教育焦虑应运而生。与此同时,我国优质高等教育资源不足,精英大学录取率较低,其文凭具有更大的价值,所以优质高等教育规模扩张可以在一定程度上缓解家长和学生的焦虑和紧迫感,从而降低学生课外补习参与率。

第二,高等教育规模扩张对不同家庭背景和城乡学生参与课外补习的影响存在异质性。本科高校录取规模扩张对父母最高学历较高的学生和城市学生参与课外补习刺激更强,而重点高校录取规模扩张虽然能够降低学生课外补习参与率,不过相比于父母最高学历较低的学生以及乡村的学生,父母最高学历较高的学生和城市学生的课外补习参与率下降较少。目前,我国高等教育分层较为明显,而且不同层次高校存在一定差异,造成高考的筛选功能更为突出[24]。由于基础教育中的学校教育难以有效拉开学生间成绩差距,因此家长和学生纷纷追求校外教育,投入大量的金钱和时间,投资课外补习以获得教育竞争优势,在升学竞争中占据有利地位。同时,由于我国长期存在城乡二元差异以及不同家庭背景差异,城市和家庭背景较好的学生投入的金钱和时间更多,他们对高等教育规模扩张更加敏感,追求优质高等教育资源的意愿更加强烈。因此,相比于乡村和家庭背景较差的学生,高等教育规模扩张对城市和家庭背景较好的学生影响更大,而优质高等教育规模扩张对城市和家庭背景较好的学生影响反而更小。

第三,高等教育规模扩张对学生课外补习参与影响存在滞后效应。劳动力市场反映的是近几年的劳动力供需关系和竞争情况,在一定程度上也反映了高等教育毕业生的数量和质量结构[25]。劳动力市场就业竞争愈加激烈,则家长和学生越需要追求好大学,以保持就业竞争优势。因此,学生和家长往往会以最近一次重点高校录取情况作为参考,所以滞后1期的重点高校录取率对学生课外补习参与的影响效应较大。

(二)政策启示

第一,在高等教育规模扩张的同时要更加注重优质高等教育资源的供给。高等教育具有高度分层功能,高等教育规模扩张反而刺激了课外补习,扩张优质高等教育规模,即扩大学生精英大学入学机会,才能有效降低基础教育课外补习参与率。因此,高等教育规模扩张要从数量转到质量上来,提高优质高等教育资源的供给。这样不但能够有效缓解家长和学生的教育焦虑,减少“鸡娃”现象,而且还能减轻学生学业负担和竞争压力,缓解教育内卷,营造良好的教育生态[26]。要减轻学生和家庭的校外培训负担,不仅要规范治理作为供给方的校外培训机构,更要考虑作为需求方的学生和家庭参与校外培训的原因。我国优质高等教育资源不足,导致优质高等教育入学机会竞争压力较大,因此,扩大学生精英大学入学机会,能从根源上降低学生和家庭校外培训需求。

第二,高等教育规模扩张要兼顾不同省份高等教育发展状况。虽然我国优质高等教育做到了全覆盖,每个省份均有“双一流”建设高校,但是总体而言,呈现“东密西疏”的现象。东部的优质高等教育资源明显多于中西部,不利于中西部高等教育振兴和经济社会发展。中西部省份的精英大学数量少,录取率低,教育竞争也更加激烈。因此,一方面高等教育优势省份要扶持高等教育发展薄弱的省份,支持中西部地区高等教育发展。另一方面,各大高校需要进一步完善招生政策,在名额分配时,尤其是精英大学的招生名额分配要考虑各个省份的报考人数等因素。

第三,普及时代的高等教育要更加注重弱势群体的优质高等教育入学机会。家庭背景较好的学生往往能够享受较高质量的学校教育,同时这些学生又通过校外教育,如参与课外补习,进一步巩固和放大他们的教育竞争优势,造成城乡和不同家庭社会经济背景的学生获得高等教育入学机会的不均等,不利于社会阶层流动。因此,精英大学在分配招生名额时,要向弱势群体倾斜,面向中西部和农村地区学生增加一定数量的招生名额,提高阶层的流动性。

第四,“双减”政策背景下的高等教育应创新教育制度设计。目前,我国的考试制度和人才选拔标准以学生学业成绩为主。与此同时,以“双一流”建设高校为代表的优质教育资源所占比重很低,而基础教育以优质均衡发展为导向,这就导致了优质高等教育资源的供需存在较大矛盾,也推高了“课外补习热”,加重了学生学业负担。要扭转这种现象,可以在教育制度的设计上着手,强调终身学习,构建学制的立交桥,助推“双减”政策落地。如在美国普职融合教育体系中,学分认可和转移系统有助于实现普职之间的转换。在这个阶段分流,在下一个阶段又可以交叉融合。在高等职业教育中表现优异的学生,也可以转到重点大学,学生在不同的阶段有多次选择的机会,就能够减少学生和家长的升学焦虑,降低学生和家长的课外补习需求。目前,我国正在推进“新高考”制度改革,推行综合素质评价,实施面向农村、贫困地区定向招生专项计划,这些高等教育制度改革和创新将从需求端给基础教育“课外补习热”降温,为“双减”政策落地提供动力。

(三)研究不足与展望

本研究基于多期面板数据分析了高等教育普及化对基础教育学生参与课外补习的影响,但是由于数据的局限性,研究还存在一些不足,比如研究只调查了学生是否参与课外补习,对课外补习参与时长、方式等并未进行调查,这在一定程度上会影响结果的科学性和应用性。针对上述不足,期待可以获得有关课外补习更为全面综合的调查数据,对课外补习进行更加细致的探索,为课外补习治理提供更为有效的政策建议。