扬子陆块南北缘新元古代火山-沉积岩系研究现状与问题

2022-05-17牛志军李福林何垚砚杨文强

牛志军,邓 新,刘 浩,李福林,宋 芳,何垚砚,杨文强

1.古生物与地质环境演化湖北省重点实验室,武汉 430205;2.中国地质调查局古生物与生命-环境协同演化重点实验室,武汉 430205;3.中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心),武汉 430205

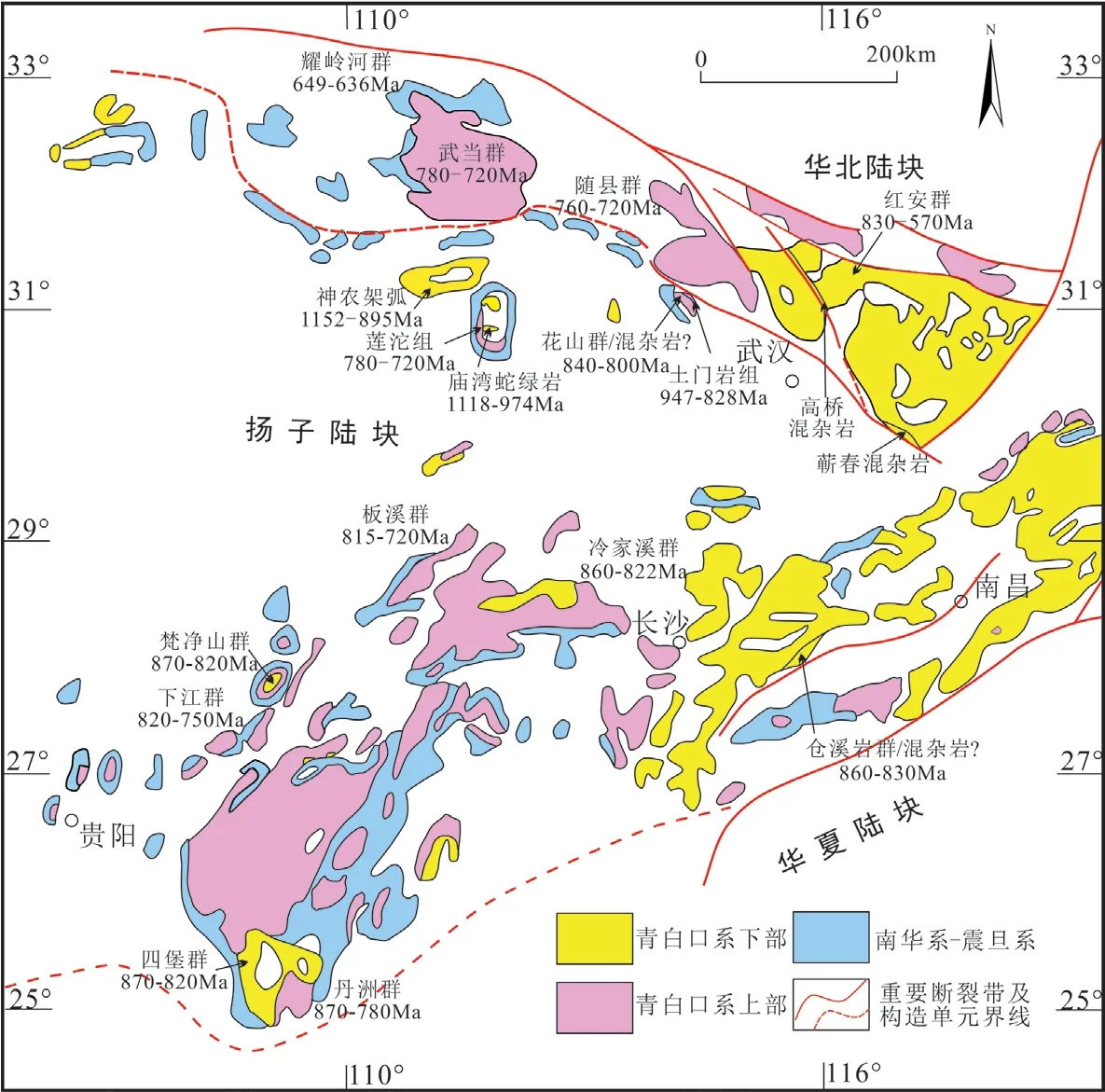

罗迪尼亚超大陆形成与演化是新元古代全球地质演化的重要事件,是研究地质历史上陆块周期性裂解与聚合(Cawood et al., 2018)的重要窗口。扬子陆块新元古代发生过强烈的、与罗迪尼亚汇聚及裂解有关的构造热-沉积事件(图1),因而扬子陆块作为罗迪尼亚超大陆的组成部分,与其一起反映了新元古代岩石圈结构调整和地球系统极为重要的变化(陆松年等,2004)。本文所指的扬子陆块范围,北界为商丹-桐柏-晓天断裂,南界为郴州-临武断裂(赵小明等,2015),西界及西南界本文不做讨论。新元古代火山-沉积岩系指具有地层属性的岩石地层单位,对于明确属于混杂岩带的组成部分本文不做详细论述。新元古代地质时限为1000~541 Ma,即指中国地层表上的青白口系、南华系和震旦系,按照2022年版国际地质年表,与各个系相对应的底界年龄分别为1000 Ma、720 Ma、635 Ma。

图1 扬子陆块周缘新元古代火山-沉积岩系分布简图(据陈建书等,2016;陈超等,2017修改)Fig. 1 Distribution of Neoproterozoic volcanic-sedimentary sequence in Yangtze Block (Modified from Chen J S et al., 2016; Chen C et al., 2017)

在中南地区,青白口纪早期出露不同变质程度的火山-沉积岩系,扬子东南缘地区以冷家溪群(或相当层位)为代表,与上覆板溪群(或相当层位)间呈角度不整合,其间的构造运动称为武陵运动(或四堡运动、晋宁运动),时限厘定为~820 Ma(Wang J and Li Z X, 2003;高林志等,2011),不再作为全球格林威尔运动的响应,但作为扬子陆块周缘洋-陆转换过程中的弧-陆或陆-陆碰撞记录的构造属性(赵小明等,2015;张克信等,2018)并未改变,这一界面在扬子陆块北缘未见有清晰的反映或有着不同的意见。青白口纪晚期发育裂谷型火山-沉积岩系和侵入岩组合,南华纪形成全球雪球事件的冰期和间冰期沉积,震旦纪为海相台地-斜坡-盆地相沉积。

扬子陆块周缘新元古代经历了汇聚增生及之后的裂解事件后,形成了中间高南北两侧低的古地理格局,这种格局一直持续至早古生代末期,进而奠定了扬子地区锰矿、磷矿、金矿、铁矿及页岩气等矿产的产出层位和分布格局的基础。但是对扬子陆块南、北缘新元古代火山-沉积建造层序、时限、构造背景仍然存在不同认识。本文系统梳理了火山-沉积岩系研究进展,以期对扬子陆块新元古代构造格局及其对重大地质事件响应的研究提供参考。

1 扬子陆块北缘新元古代火山-沉积岩系

本文扬子陆块北缘指的是襄广断裂带以北地区的湖北省境内(主体),北界为商丹-桐柏-晓天断裂,大部分属于秦岭造山带的南秦岭构造单元(赵小明等,2015;Dong Y P et al., 2017)。出露的新元古代区域性火山-沉积岩系主要有武当群、随县群、红安群、耀岭河群、花山群等,以及震旦系。

1.1 武当群、随县群和耀岭河群

(1)武当群 南秦岭构造单元东端的武当地区,以分布广泛的武当群变质沉积-火山岩系为特征。自李捷和朱森1930年在武当地区创建“武当片岩”以来,随着研究的深入,武当群一直存在较大分歧。首先是其内部(岩)组的划分,实质是变沉积岩系与变火山岩系相对关系问题(万义文,1990;湖北省地质矿产局,1990,1996;刘鸿允等,1999;湖北省地质调查院,2021)。两分方案中存在变火山岩系与变沉积岩系上下层位的不同划分方案,三分方案中则是变火山岩系仅有一套位于中间,还是两套位于上、下层位?导致岩石地层单位(岩)组的名称相对位置经常变换。武汉地质调查中心(2019a)采用万义文(1990)方案,自下而上划分为姚坪组变火山岩夹变砂岩片岩建造、杨坪组变砂岩板岩建造、双台组变火山岩夹变粉砂岩建造。由此可见,武当群内部划分仍没有取得统一意见。湖北省地质调查院(2021)采用两分方案,下部为杨坪组变沉积岩建造,上部为双台组变火山-沉积岩建造,认为拦(挡)鱼河组变沉积岩夹中酸性变火山岩建造与双台组呈渐变过渡,取消拦(挡)鱼河组,将其归入双台组上部。

其次是武当群地质时限。上世纪依据古生物、Rb-Sr同位素年龄等将武当群置于中元古代。近些年来研究显示武当群主要沉积于新元古代晚期(蔡志勇等,2006;Ling W L et al., 2008)。刘仁燕等(2020)通过南秦岭武当群SHRIMP锆石U-Pb年龄系统研究,认为其时代介于810~720 Ma,层位相当于板溪群;湖北省地质调查院(2021)认为武当群下部杨坪组沉积时限为780~755 Ma,上部双台组火山岩成岩年龄集中于746~728 Ma间;武汉地质调查中心(2019a)获得十堰地区姚坪组变石英角斑岩、变细碧岩锆石U-Pb年龄为756~744 Ma,杨坪组沉积时代为740~720 Ma,双台组酸性火山碎屑岩锆石年龄为730~703 Ma,即姚坪组和杨坪组属青白口纪晚期,而双台组主体为南华纪。

三是武当群构造背景。南秦岭广泛发生新元古代960~600 Ma多期次岩浆活动,早期(>850 Ma)岩浆活动与俯冲汇聚相关,晚期(680~600 Ma)形成于裂解环境(周鼎武等,1998;蔡志勇等,2006;Zhu X Y et al., 2014;吴年文等,2021)的总体认识一致,而825~680 Ma岩浆活动成因和构造背景的认识则较为复杂,一是武当群双峰式火山岩多认为是裂解产物,武当群形成于大陆裂谷或活动大陆边缘裂谷环境(Zhang C L et al.,1999;刘鸿允等,1999;夏林圻等, 2008;Ling W L et al., 2008;湖北省地质调查院,2021)。另有学者认为武当群形成于岛弧或与之相关的弧后盆地环境(Dong Y P et al., 2011;Yang F L et al., 2020)。武汉地质调查中心(2019a)提出武当地区760 Ma开始由俯冲挤压导致地幔上涌,引起弧后盆地扩张,表现出姚坪组亲岛弧的火山事件,与扬子北缘>750 Ma弧岩浆事件一致;725~710 Ma火山活动减弱,形成杨坪组滨-浅海碎屑岩建造,碎屑锆石年龄谱与汇聚板块边缘的模式一致(Cawood et al., 2012),往上渐深的沉积特征暗示弧后盆地的扩张;710~690 Ma伴随俯冲挤压作用的加剧,弧后盆地持续扩张形成双台组火山-沉积建造。

(2)随县群 分布于湖北枣阳、随州及相邻地区,是由湖北省区域地质调查所1982年命名、1984年重新厘定,目前多认为其与武当群为同一套地层(曾家纪,1989;湖北省地质矿产局,1996)。湖北省地质调查院(2003)将红安群解体后,其中相当于新元古代沉积前的变质岩系归入此岩群。湖北省地质矿产局(1996)将其划分为下部变质火山岩组和上部的变质沉积岩组,而湖北省地质调查院(2021)则认为下部为变质沉积岩建造,上部为变质火山岩建造。目前来看,随县群基本上不再使用,但其与武当群是否相当及其内部划分还需做更多的研究。

随县群地质时代早期亦多认为属中元古代,为板内裂谷产物(湖北省地质矿产局,1990,1996)。薛怀民等(2011)获得随县群上部变流纹质凝灰岩、粗面安山岩锆石SHRIMP U-Pb年龄分别为763 Ma、741 Ma,认为其与武当群相当,并提出属裂谷系火山-沉积作用产物。但周鼎武等(1998)提出随县群为晋宁造山事件的构造组合,Liu H et al.(2018)认为随州东部随县群形成于680~700 Ma,物源来自邻近的火山岛弧岩石。

(3)耀岭河群 中南地区耀岭河群分布于武当隆起区周缘及随枣地区,随枣地区曾称路湾组,湖北省地质矿产局(1996)统一厘定为耀岭河组,以基性岩系为主夹变质含砾碎屑岩。关于耀岭河群(组)岩性组合无太大争议,多以三分为主(王寿琼等,1989;邓乾忠等,2016)。湖北省地质调查院(2021)亦将耀岭河群(组)岩石组合三分,下部原岩为含砾屑、岩屑基性火山岩夹泥砂质岩,中部原岩主要为基性火山熔岩夹酸性火山碎屑岩,上部原岩为基性火山岩夹中酸性火山岩、含凝灰质泥砂质岩,与上、下地层均呈韧性剪切带接触。近年来,不同研究者陆续获得湖北境内耀岭河群变火山岩锆石U-Pb原岩形成年龄(如李怀坤等,2003;蔡志勇等,2006,2007;Ling W L et al., 2008)。Zhu X Y et al.(2014)认为武当地区耀岭河群介于700~620 Ma间,与西峡-淅川-商南、石泉-安康出露的该群相比则偏晚。湖北省地质调查院(2021)获得郧县高庙剖面耀岭河群下部变酸性火山碎屑岩锆石U-Pb年龄为645.1±9.0 Ma、636.1±6.1 Ma,上部变酸性火山碎屑岩年龄为636.1±5.9 Ma;Lan Z W et al.(2022)提出武当地区耀岭河群形成于641~637 Ma。吴年文等(2021)获得随枣地区耀岭河群U-Pb年龄为632±3 Ma。总体来看,湖北境内耀岭河群主要形成于南华纪,且耀岭河群中下部砾石层多认为具“冰筏坠石”特征(王寿琼等,1989;湖北省地质矿产局,1996;刘鸿允等,1999),这涉及到与华南及全球雪球事件的对比问题。王寿琼等(1989)提出耀岭河群下部含砾碎屑岩层与长安组对比,上部与南沱组相当。Lan Z W et al.(2022)、湖北省地质调查院(2021)认为耀岭河群与南沱组层位相当,后者明确指出“今后应首先确定上、下两套碎屑岩是否为冰海冰成岩,其次是对冰成岩段的沉积时限研究”。

对于耀岭河群构造背景,多数研究者认为武当、随枣地区耀岭河群形成于大陆裂谷环境,是南秦岭裂解事件的证据(周鼎武等,1998;李怀坤等,2003;蔡志勇等,2006;吴年文等,2021)。然而刘鸿允等(1999)提出河南西峡-内乡至湖北竹山地区的刘岭海沟-陡岭岛弧-耀岭河弧后盆地模式;王宗起等(2009)将勉略构造带以南的碧口群、西乡群、三化石群和耀岭河群及郧西群、武当群为代表的火山杂岩划为南秦岭岛弧杂岩带;苏春乾等(2006)认为商南地区耀岭河群形成于汇聚板块边缘-岛弧构造背景,而武当地区耀岭河群则形成于陆内拉张-陆内裂谷环境。Zhu X Y et al.(2014)将南秦岭耀岭河群分为三个旋回,时间分别为~845 Ma、755 Ma、685 Ma,前两个旋回具岛弧特征,而后者形成于裂谷背景,本文认为这可能与商南、安康地区和武当地区该地层单元在火山-沉积序列、时限不一致等有关。

1.2 花山群

花山群为北京地质学院和北京大学1959年开展1:20万宜城幅区测时建立(水涛,1973;湖北省地质矿产局,1996)。该群向外延展区域对比时,岩性变得较为复杂,因地而异,仅是大洪山背斜南、北两封闭端(湖北省地质矿产局,1990)或者大洪山脉主脊线南侧符合其原始定义,其余地点则逐渐扩大为由条纹状粉砂质板岩及变质含泥质硅质岩夹变砂岩、玄武岩、细碧岩、中基性熔岩质岩屑凝灰岩等,由此造成了花山群的多种划分方案。

董云鹏等(1998)将广义的花山群解体为中生代花山蛇绿混杂岩、耿集-板桥火山-沉积岩系和新元古代花山群碎屑岩系,重新厘定后的花山群实际上恢复了原始定义。湖北省地质调查院(2021)将广义的花山群重新厘定为三部分,一是北部的土门岩组变火山岩夹变粉砂岩板岩建造(胡正祥等,2017),具岛弧火山岩组合特征,其中的英安岩、变酸性火山岩锆石U-Pb年龄分别为841±12 Ma、827.9±5.9 Ma;二是部分花山群、打鼓石群解体出来的碎屑浊积岩为主夹玄武岩、辉长岩、碳酸盐岩、硅泥质岩、(角)砾岩等,具增生杂岩特征的称为大洪山岩群;三是茶棚岩组盆缘洪冲积扇砂砾岩建造,以微角度不整合覆于大洪山岩群之上。陈超等(2017)、谢纪海等(2019)亦采纳大洪山俯冲增生杂岩的认识。

目前多将花山群(或部分)层位限定于土门岩组和打鼓石群间。早期水涛(1973)将花山群确定为震旦系下统(即现今南华系),属新元古代“造陆阶段”形成的磨拉石建造。湖北省地质矿产局(1990,1996)将其作为类磨拉石-复理石建造,为造山运动后的快速堆积,形成于青白口纪(全岩Rb-Sr年龄846 Ma)。张汉金等(2013)限定花山群为碎屑岩组合,属水下近岸冲积扇至盆地中央的沉积岩系。Deng Q et al.(2016)认为花山群为冲积扇、扇三角洲到半深水沉积体,获得枕状玄武岩SHRIMP锆石U-Pb年龄为824±9 Ma,提出其与板溪群下部相当,代表了华南新元古代裂谷盆地开启的底部沉积。田辉等(2017)获得绿林镇北部玄武质熔结凝灰岩年龄为814.7±7.3 Ma,将花山群时代限定在820~815 Ma间,认为花山“蛇绿混杂岩”与花山群沉积建造反映了扬子北缘自挤压向伸展构造背景的转换过程,花山群碎屑沉积物与基性火山岩、火山碎屑岩属于裂解背景下形成的同时代沉积-火山建造。另外,部分学者提出花山群属弧后盆地沉积(武汉地质调查中心,2019b;杨成等,2019;刘述德等,2021)。

目前来看,由于对花山群的含义有多种认识,造成了对其区域分布、物质组成、时代和构造背景认识的差异,因而首要明确花山群定义,再讨论其构造属性。

1.3 红安群

红安群分布于鄂东北大别地区,为湖北省区域地质调查队于1974年开展1:20万区域地质调查时所创立,自下而上划分为天台山组、七角山组、磨盘寨组及塔尔岗组。由于处于秦岭-大别造山带内部,红安群岩石组合原始叠置关系被破坏,导致了其层序及其内部划分一直存在多种方案(李松生,1989;湖北省地质矿产局,1990,1996;刘鸿允等,1999;邓乾忠等,2013)。目前多认为红安群层序具有“总体有序、局部无序”特征,其中较为特征的是含磷锰钇层位,多数学者将其置于红安群下部。李松生(1989)将含磷锰钇层位与大理岩和石墨片岩、片岩和片麻岩称黄麦岭组,其上为七角山组石墨片岩、榴辉岩、白云钠长片麻岩等,该方案为湖北省地质矿产局(1996)采用,但称为黄麦岭岩组、天台山岩组、七角山岩组。邓乾忠等(2013)则认为红安群剖面岩层可能存在倒转,黄麦岭岩组是红安群最年轻的地层。

近年来随着调查研究的深入,逐步将一些侵入体、混杂岩等从红安群剔除,1:25万麻城幅区调(湖北地质调查院,2003)将红安群解体为中元古代至志留纪共11个岩组。近年来多将原红安群解体为南、北两部分,南部红安群多解体为武当群、耀岭河群和震旦系等(邓乾忠等,2013;湖北省地质调查院,2014)。北部红安群地层序列与时代存在不同意见,湖北省地质调查院(2014)指出北部红安群属经历了俯冲-高压变质-折返等复杂构造变形与变质作用改造的无序地层组合体,分为4套岩石组合—浅粒岩、粒岩-大理岩、片麻岩、片麻岩-片岩-粒岩组合(毛新武等,2016),时限为830~659 Ma,该方案被湖北省地质调查院(2021)采用,并划分为天台山岩组、七角山岩组和黄麦岭岩组,获得的年龄有739±6 Ma(天台山岩组火山岩,陈铁龙等,2013)、762±16 Ma和740±4.6 Ma(七角山岩组中酸性火山岩,湖北省地质调查院,2014),黄麦岭岩组碎屑锆石最小年龄709 Ma (毛新武等,2016)、~807 Ma(湖北省地质调查院,2021)。

红安群分布区中混杂岩的研究也在逐步深入,蕲春地区原区调报告中红安群现被划为蕲春混杂岩的组成部分(刘超然等,2021)。湖北省地质调查院(2003)将原红安群完全解体,在其中划分出由一系列岩片组成的宣化店-吕王-高桥-浠水蛇绿混杂岩,并认为该混杂岩系一直到早古生代在大别地区构造演化中起着非常重要的作用。湖北省地质调查院(2021)将这套混杂岩称为高桥岩组,时代暂归早古生代。徐扬等(2021)认为该带在三叠纪卷入扬子北缘深俯冲-快折返过程,最终沿着折返断裂就位,形成包含高压-超高压变质岩的构造混杂岩带,现今的混杂岩带位置不具备划分新元古代构造格局的意义。

红安群大地构造背景也存在争议。湖北省地质矿产局(1990)认为红安群是南秦岭优地槽陆壳拗陷裂谷作用产物。刘晓春等(2005)认为红安群时限为825~630 Ma,是扬子陆块基底在新元古代裂解的产物。邓乾忠等(2013)认为红安群与武当岩群、随县群同物异名或相当于其下部层位,经历了裂谷拉张、闭合、碰撞、俯冲、折返全过程,属秦岭-大别-苏鲁地区陆内裂谷碎屑沉积-双模式火山沉积岩系。陈铁龙等(2013)认为红安群下部天台山岩组火山岩形成于造山带岛弧环境,而上部七角山岩组火山岩呈现双峰式特点,具有大陆板内裂谷特征,是扬子北缘裂谷盆地发展的产物。毛新武等(2016)指出红安群浅粒岩组合主体形成于青白口纪(约830 Ma),地球化学特征显示为岛弧钙碱性火山岩;其它组合尽管未明确构造属性,但认为可以与武当群-震旦系对比。湖北省地质调查院(2021)提出大别地区红安群底部的青白口纪晚期变质火山岩夹碎屑岩为北向俯冲相关的活动陆缘背景,其上为裂谷环境,震旦纪由线状零星岛链转为水下隆起形成的碎屑岩-碳酸盐岩沉积。

1.4 震旦系

扬子陆块北缘震旦系较为稳定,除了大别地区之外,其余按台地、盆地区分别建立了岩石地层序列。大别地区多认为黄麦岭岩组含磷层位属于震旦系,但邓乾忠等(2013)认为与扬子区震旦系含磷层位不能对比。湖北省地质调查院(2003)将红安群分布区中的碳酸盐岩层(块)划分为灯影组或更高层位,笔者认为需要做更多的时代研究工作。

台地相区为下统陡山沱组和上统灯影组,沉积砂泥质板岩、千枚岩、片岩或变质砂岩与粉砂岩、碳酸盐岩,尽管引用峡东地区序列,但有所区别;深水盆地相区为下统江西沟组和上统霍河组,沉积碳质板岩、千枚岩、含碳硅质岩夹碳酸盐岩(湖北省地质矿产局,1996)。郧西-郧县北部地区,陡山沱组下部和中部见中厚层状变质(含细砾)中粗粒含长石石英砂岩层;随枣北部地区变质程度加深,湖北省地质矿产局(1990)称之为下统岔河组和上统白兆山组,多为片岩、板岩夹大理岩等。笔者建议对于不同相区(特别是下统)应该采用不同的岩石地层单元,以显示出沉积环境差异,特别是随枣地区震旦系需要进一步研究沉积时限和沉积环境等。

2 扬子陆块内部新元古代沉积-火山岩系

本文所指的扬子陆块内部包括鄂西宜昌、神农架、鹤峰及相邻的湘西北地区,是前寒武系研究的经典地区,区内新元古代火山-沉积岩系总体研究程度高,存在的争论相对其它地区略少。

2.1 青白口纪早期火山-沉积岩系

该地区青白口纪早期地层原称马槽园群(湖北省地质矿产局,1990,1996),为不整合于神农架群之上的磨拉石建造,岩性主要为碳酸盐质砾岩、砂砾岩,夹碳酸盐质板岩、透镜状泥质白云岩和似角砾状白云岩。出露相对零星,以往仅见于神农架,但地质时代争论较大,近年来部分学者认为是中元古代重力流沉积(邱艳生等,2013),另有学者主张属南华纪冰碛沉积(赵小明等,2018,2022)。

2.2 青白口纪晚期火山-沉积岩系

神农架地区,1:25万神农架林区幅区调(湖北省地质调查院,2006)将神农架主峰凉风垭一带的碎屑岩夹碳酸盐岩组合(原称台子组)厘定为青白口纪晚期凉风垭组,刘成新等(2013)认为其与花山群、武当群、板溪群层位相当,湖北省地质调查院(2021)采纳此方案。然而最新研究表明,该套岩石组合可能仍属中元古代台子组(未发表数据)。

宜昌黄陵及相邻地区,胡正祥等(2012)将樟村坪镇吴家台一带浅变质砾岩-含砾砂岩-细砂岩-白云岩组合命名为中元古代吴家台组,湖北省地质调查院(2021)、旷红伟等(2019)则认为其形成于青白口纪晚期-(南华纪早期),赵小明等(2022)限定其时代为1800~1600 Ma,代表扬子陆核中元古代最早期沉积记录。其上覆的杂基杂砾岩,胡正祥等(2012)命名为青白口纪浇园山组,湖北省地质调查院(2021)、赵小明等(2018,2022)认为属南华纪冰碛沉积。1:25万荆门幅区调(湖北省地质调查院,2006)将崆岭杂岩出露区北部的一套浅变质变酸性火山-碎屑岩系命名为青白口纪白竹坪火山岩建造,刘浩等(2017)认为其形成于~1.85 Ga,属古元古代,被湖北省地质调查院(2021)采纳,并称之为白竹坪组。

鄂西长阳佑溪和鹤峰走马坪一带莲沱组之下见板岩建造,湖北省地质矿产局(1996)称为青白口纪晚期张家湾组,湖北省地质调查院(2021)暂将其置于冷家溪群大药姑组。相邻的湘西石门杨家坪地区为砂板岩建造,层序完整,湖南省地质调查院(2017)称为青白口纪晚期张家湾组和渫水河组。

2001年全国地层委员会将宜昌地区莲沱组至南沱组层位确定为南华系,底界置于莲沱组(或渫水河组)底部。近年来年代学研究表明莲沱组形成于780~720 Ma或略晚(马国干等,1984;高林志等,2011;Du Q D et al., 2013;Lan Z W et al., 2015;周传明,2016;徐琼等,2021),目前南华系底界年龄值主要出现了780 Ma(2014年版中国地层表)和~720 Ma(2022年版国际年代地层表)划分标准的差异,这也导致了莲沱组所属时代的争论。莲沱组沉积时古气候是炎热(马国干等,1984;刘鸿允等,1999)还是寒冷干燥(冯连君等,2006;王玉冲等,2018)仍存争议,这实际也是莲沱组是否属南华系的问题。周传明(2016)认为成冰系的提出以新元古代全球性冰期事件为依据,南华系作为与之相对应的系级单位,底界应放在最早的冰期沉积底部。如以华南典型的早期冰期层位长安组底界及其年龄(蔡娟娟等,2018)作为对比依据,则莲沱组应与湖南板溪群、贵州下江群和广西丹洲群中上部层位相当(刘鸿 允 等,1999;Du Q D et al., 2013; Lan Z W et al., 2015; 周传明,2016),本文赞同这一划分,而且这些层位的砂、板岩中普遍含凝灰质成分。

2.3 南华系与震旦系

关于莲沱组不再属于南华系前已述及,其余层位在地质时代、区域对比、古地理、构造背景等存在的争议较少,从古城组向上至震旦系灯影组均有同位素年龄和化石对比的依据。古城组、南沱组分别与国际Sturtian冰期、Marinoan冰期对比也得到更多的认同,对古城组空间分布多不稳定的原因也有一些新认识(见下文3.4节)。

3 扬子陆块东南缘新元古代沉积-火山岩系

本文所指扬子陆块东南缘为雪峰山及其南侧的湘桂地区。青白口系主要为浅变质复理石相碎屑岩类,分别称为冷家溪群、四堡群和角度不整合于其上的板溪群、高涧群和丹洲群,在湘东北浏阳文家市地区见有高绿片岩-低角闪岩相变质岩系。南华系、震旦系有较好的区域对比标志层,如冰碛层、铁矿层、锰矿层、硅质岩层、上覆寒武纪含钒钼铀黑色页岩层等,年代地层和岩石地层序列已经建立,尽管对南华纪冰期区域对比等仍存在一些争议,但最主要的还是火山-沉积岩系的大地构造背景,实质是扬子与华夏陆块间是否存在华南洋的问题。另外,湘桂粤交界地区原“鹰扬关群”构造属性虽然存在争议,但是本文认同覃小锋等(2015)、Tian Y et al.(2020)等属构造混杂岩系的认识,不再详细讨论。

3.1 仓溪岩群及文家市混杂岩

20世纪末及本世纪初,湖南省区域地质调查所、湖南省地质调查院开展长沙地区1∶5万、1∶25万区调,将浏阳文家市地区原划归冷家溪群中的高绿片岩-低角闪岩相变质岩系,解体为涧溪冲岩群、仓溪岩群和连云山杂岩(伍光英等,2004;车勤建等,2005)。湖南省地质调查院(2017)将涧溪冲岩群和仓溪岩群均厘定为仓溪岩群,并细分为6个岩组,各岩组间为构造叠置关系。早期确定仓溪岩群Sm-Nd同位素年龄为1957~2090 Ma(张晓阳,2000;伍光英等,2004),后陆续获得变凝灰岩锆石SHRIMP U-Pb年龄855 Ma、变辉绿岩年龄~804 Ma(高林志等,2011;湖南省地质调查院,2017)。Zhang Y Z and Wang Y J (2016)获得涧溪冲岩群层状辉绿岩和凝灰质岩石锆石U-Pb年龄分别为837±5Ma、835±6 Ma,千枚岩夹层碎屑锆石最小年龄845±23 Ma,进而认为涧溪冲岩群火山-沉积序列形成于845~835 Ma,且具大陆岛弧构造背景。龙文国等(2021)在文家市南部获得变沉积岩206Pb/238U最小均值年龄分别为861 Ma、842 Ma,侵入变沉积岩的基性岩形成年龄为846±19 Ma,认为仓溪岩群中变沉积岩原岩形成于861~846 Ma间。

文家市蛇绿混杂岩代表性剖面在文家市雷公糙附近,由变沉积岩、变玄武岩、变辉绿岩、变辉长岩、变辉石岩类及变硅质岩组成,该剖面中蛇绿混杂岩限于仓溪岩群与二叠纪茅口组灰岩间,分布非常局限(贾宝华等,2005)。湖南省地质调查院(2017)认为仓溪岩群属整体无序局部有序的构造超岩片,各岩组间是区域性断裂围限的岩片,提出仓溪岩群整体属于构造混杂岩,斫木冲岩组透闪石阳起石片岩等可能是古老的蛇绿岩残片,但所编制的1∶50万地质图仍将其作为地层对待。龙文国等(2021)认为仓溪岩群为不同时代、不同成因岩石组成的混杂岩,包括沉积岩系、火山岩系、同期或后期侵入的花岗岩类及中基性岩类,即仓溪岩群全部属于构造混杂岩系。杨明桂等(2020)将其与赣西万载、宜丰、上高等地蛇绿岩片一起称浏阳-宜丰蛇绿岩片,并认为湘东北南桥组细碧岩、石英角斑岩系和涧溪冲岩群含中基性海相火山岩的构造岩片,都属于蛇绿岩套上组合。

从以上叙述来看,首先需要明确仓溪岩群是否为有序地层,岩群内各岩性组合间关系如何?二是形成时限,近年来锆石U-Pb年龄集中在860~840 Ma间,其与冷家溪群是同期还是更早,亦或同物异名,仅是由后期构造影响而致?三是构造背景,仓溪岩群是全部还是局部属于混杂岩,真正的蛇绿混杂岩物质组成及文家市混杂岩形成的构造机制是什么?

3.2 冷家溪群及其相当层位构造背景

冷家溪群及其相当地层为浅变质火山-碎屑岩系,目前依据岩石组合均划分至组,由于缺少很好的对比标志,冷家溪群/四堡群/梵净山群间的精细对比还存在一定难度,但锆石U-Pb同位素年代学数据表明其均形成于860~822 Ma(Wang W et al., 2012; Zhou J C et al., 2009;高林志等,2011;孙海清等,2012;王敏等,2012;孟庆秀等,2013)。目前来看,对于该时期盆地性质和构造背景的主要认识如下:

一是沟弧盆体系:早期郭令智等(1980)、徐备(1990)认为“江南造山带”变质基底的形成是华夏向扬子块体俯冲,由岛弧、弧后盆地组成的洋陆碰撞造山带,四堡群中下部为蛇绿岩建造,上部为岛弧型海沟复理石建造;王鸿祯等(1986)认为四堡群、梵净山群属于岛弧-浊流沉积类型,冷家溪群属弧后盆地浊流沉积类型,梵净山与桂北岛弧之间为湘黔弧间海,三江-溆浦-宜丰-德兴-杭州断裂可能为扬子陆块东南边界,再向南为南华洋盆地。从近些年文献来看,基本上以扬子东南缘沟弧盆模式为主,只是具体沉积部位有所区别,如弧前盆地、弧后盆地或二者均有等(戴传固等,2010;湖南省地质调查院,2013; Yao J L et al., 2014;Wang W et al., 2012; Wang J Q et al., 2017)。二是被动大陆边缘模式:王自强等(2012)认为新元古代早期扬子和华夏陆块都具有较宽的大陆边缘,冷家溪群与梵净山群为拉张环境下扬子陆块被动大陆边缘沉积。三是裂谷盆地模式(郭福祥,1994;湖南省地质矿产局,1997;Yang C et al., 2015)。

3.3 板溪群及其相当层位构造背景

与青白口纪早期相比,扬子陆块南缘青白口纪晚期沉积相带更为清晰,自北向南出现了莲沱组—张家湾组和渫水河组—板溪群—高涧群—大江边组,反映海水由浅渐深的地层序列,由于这套浅变质碎屑岩建造具有很好的对比标志层,如下部的砾岩、钙质岩系、黑色岩系,上部的含大量凝灰质板岩层系等,年代学数据表明板溪群及相当层位多形成于815~720 Ma(Wang J and Li Z X, 2003;柏道远等,2010;高林志等,2011;孟庆秀等,2013;马慧英等,2013;陈建书等,2016;牛志军等,2020),对于岩石地层的对比和时限争论相对不大。对于该时期构造背景主要认识如下:

一是裂谷模式:戴传固等(2010)认为武陵运动后南华裂谷海槽形成,下江群中基性火山岩、辉绿岩反映裂陷作用的存在,下江群/丹洲群/高涧群反映出大陆裂谷边缘的性质,这是目前的主流观点(湖南省地质矿产局,1997;Yang C et al., 2015;陈建书等,2016;牛志军等,2020);湖南省地质调查院(2017)认为板溪群是华南陆间裂陷活动带自北而南逐级回返转化的增生体,“板溪期”沉积盆地是活动型和稳定型兼备的盆地。二是与岛弧相关的认识:郭令智等(1980)较早提出板溪群具江南岛弧东南缘海沟-岛弧-边缘海特征,属弧后盆地产物,桂北龙胜、三门地区蛇绿岩套及深海相浊积岩是古俯冲带的证据;王鸿祯等(1986)认为下江群自北而南为岛弧-弧后盆地环境,桂北龙胜丹洲群代表岛弧-海沟间沉积,龙胜以南为华南洋;1:25万武冈幅、怀化幅区调(湖南省地质调查院,2013)初步推测湘中南城步石桥铺组和黄狮洞组形成于弧前盆地,西侧为岛弧,随着华南洋俯冲带向南东后退,先期弧前盆地成为岛弧(增生弧)而形成城步新元古代岛弧花岗岩。

3.4 南华系及震旦纪构造背景

扬子陆块东南缘南华纪及震旦纪沉积相分异明显,大致为陆地—滨海相(或台地相)—(陆棚相)—斜坡相—盆地相展布。以华南典型的冰碛沉积长安组底界720 Ma作为南华系底界也得到大部分学者认可,与国际上Sturtian、Marinoan冰期也有很好的对比性。南华系沉积序列、典型冰期层位横向相变、锰矿层及其对比很好的展示出NNENE向与NW向交汇的裂陷槽(乃至于局部)空间分布特征(杜远生等,2018;牛志军等,2020;陈旭等,2021),大地构造背景多认为是与Roadina超大陆裂解有关(刘宝珺等,1993;Wang J and Li Z X, 2003; Yang F L et al., 2020; 杨明桂等,2020),但对于裂谷的结束时期则有不同认识。更为主要的是对扬子与华夏块体间南华纪至早古生代是否存在华南洋,及由此带来的大地构造格局的认识存在明显争论。

一是“华南洋”模型下的构造背景:1987年许靖华提出元古宙-古生代扬子与华夏地块之间存在直到中生代闭合的华南洋(或板溪洋);郭令智等(1980)提出华南沟弧盆体系是自西北向东南方向迁移,武陵期(原文为东安期)-雪峰期俯冲带分布在江南古岛弧东南缘,加里东期向北西俯冲的构造带为政和-大埔-海丰深大断裂带,其与江南古岛弧带间为残余弧后边缘海盆地、残余弧、弧间盆地;王鸿祯(1986)也提出洋盆自新元古代至早古生代渐次南移,南华纪大陆边缘内为多列岛弧与弧后盆地,洋盆位于罗定、信宜以南;覃小锋等(2015,2017)、彭松柏等(2016)通过对广西岑溪地区早志留世变基性岩、鹰扬关混杂岩的研究,确定华南存在早古生代洋盆和俯冲-增生碰撞造山作用;信宜混杂岩、早古生代TTG-GG组合也支持华南洋的存在(赵小明等,2015;许华等,2016;张克信等,2018),并认为新元古代至早古生代存在两个洋盆,即南部政和-大埔洋盆和北部江绍-萍乡-钦防(华南)洋盆,前者在早古生代初俯冲闭合,后者一直持续到早古生代晚期。

二是无华南洋模型下的构造背景:较多学者提出新元古代武陵运动以后湘桂地区不存在华南洋,即新元古代中晚期形成统一的华南板块,之后在Rodinia超大陆裂解的动力学背景下,转入伸展裂解阶段,华南裂谷两侧是分离而成的两个陆内地块,而非洋盆分隔的两个块体(Wang L J et al., 2010;Shu L S et al., 2011;张国伟等,2013),这是传统且目前被广为认可的模式;杨明桂等(2020)、江西省地质调查研究院(2017)认为青白口纪晚期至早古生代华南均为裂谷系,江西萍乡-广丰-(绍兴)断裂带是南华裂谷海盆的北界控盆断裂,向南为武功山-洪山裂谷海盆斜坡带,南华纪-震旦纪表现出由扬子型冰期沉积向华夏型碎屑沉积过渡特征,与桂北地区(Song F et al., 2020)非常相近。

4 重大构造背景下的主要火山-沉积事件记录对比

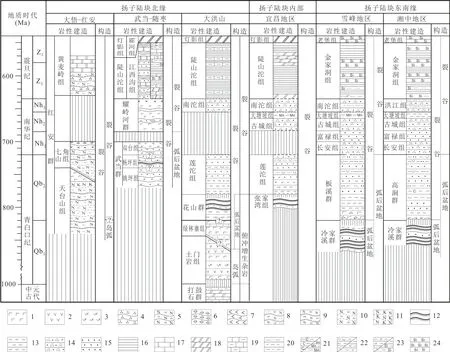

近些年来地质调查与研究最新进展揭示出自古太古代至新元古代早期扬子陆核至少经历了多次微陆块拼贴、增生历程,随着扬子陆块内部庙湾蛇绿混杂岩,北缘大洪山混杂岩、高桥混杂岩、蕲春混杂岩,东南缘文家市混杂岩、鹰扬关混杂岩等陆续被识别,更证实了现今的扬子陆块可能由多个次级陆块于Rodinia超大陆聚合背景下最终碰撞拼合形成(Han Q S et al., 2017;魏运许和谭满堂,2019)。一般认为,汇聚记录始于中-新元古代庙湾蛇绿混杂岩(Peng S B et al., 2012)、神农架格林威尔期岩浆弧(Qiu X F et al., 2011),但何时完成汇聚及之后的伸展-裂解过程仍然存在很多争议。笔者近年来开展扬子陆块周缘地质矿产调查工作,初步编制了火山-沉积岩系及其构造背景不同认识的对比表(图2),由于前述对于火山-沉积岩系一些基础地质问题的认识差异,也导致了对扬子陆块汇聚-裂解过程的争议。

图2 扬子陆块新元古代火山-沉积岩系建造与构造背景认识差异对比Fig. 2 Different viewpoint on tectonic background of Neoprotozoic volcanic-sedimentary sequence from north to south margin in Yangtze Block1-玄武岩;2-安山岩;3-英安岩;4-石英岩;5-白云钠长片岩;6-绿帘片岩;7-角闪片岩;8-二云钠长片麻岩;9-白云钠长片麻岩;10-白云钠长变粒岩;11-二长变粒岩;12-板岩;13-砾岩;14-冰碛岩;15-砂岩;16-页岩;17-大理岩;18-白云岩;19-泥质灰岩;20-粉砂质泥岩;21-炭质/锰质泥岩;22-钙质/凝灰质泥岩;23-白云质/硅质泥岩;24-硅质岩;?-存在争议或存疑;构造一列代表主要的不同认识。

4.1 青白口纪早期扬子陆块南、北缘汇聚增生过程对比

新元古代是全球构造-岩浆活动的活跃期,扬子陆块内部及周缘整体处于洋-陆转换过程,形成与弧盆系有关的火山-沉积序列和侵入岩系。尽管扬子陆块南北缘构造背景存在一定差异,但扬子陆块南缘、北缘,乃至西缘普遍发生了增生汇聚过程。

扬子陆块北缘的俯冲增生过程较为复杂,争议也比较明显。胡正祥等(2017)、陈超等(2017)、谢纪海等(2019)、湖北省地质调查院(2021)认为大洪山混杂岩具有典型俯冲增生杂岩特点。陈超等(2017)提出的模式是:早期(947~828 Ma)可能为自北向南俯冲,产生了三里岗-三阳一带岩浆弧,弧后形成820 Ma±的局限洋盆,晚期(817 Ma±)由南向北俯冲,三里岗-三阳一带南侧形成俯冲增生杂岩,耿集和大别南缘形成了相应的弧火山岩。湖北省地质调查院(2021)提出:950~810 Ma 洋盆自南向北俯冲,经历了洋壳俯冲消减、洋陆转换造山作用,向北为三里岗岛弧、枣阳耿集-蕲春黄厂弧间盆地,更北部的桐柏-大别地区处于岩浆弧内带,840~810 Ma在大别山南侧存在自南向北的洋壳俯冲。但Yang Z N et al.(2015)认为大洪山混杂岩带反映的是向南俯冲。武汉地质调查中心(2019b)认为新元古代北侧大洋自北向南的持续俯冲,桐柏-大别地区大致相当于陆缘岩浆弧,武当-随枣地区为弧后盆地,大洪山地区洋壳向南俯冲,947~840 Ma岩浆弧形成,840~820 Ma弧后盆地形成,820~800 Ma随着“大洪山洋盆”的闭合,武当-随枣微陆块与扬子块体发生碰撞造山,780 Ma莲沱组陆相磨拉石建造覆盖全区,造山过程结束。

扬子陆块内部宜昌地区目前没有明确的青白口纪早期火山-沉积岩系,但青白口纪早期岩浆侵入活动强烈,可分为三斗坪-茅坪序列(865~850 Ma)、黄陵庙序列(840~819 Ma),岩石学、地球化学特征指示出构造背景为岛弧或活动陆缘环境(Wei Y X et al., 2012)。

扬子陆块南缘增生过程比较明确。板溪群/冷家溪群(或相当层位)间武陵运动角度不整合界面时限为~820 Ma,作为弧-陆碰撞增生记录已被多数学者认可。主流观点认为,冷家溪群(或相当层位)作为岛弧-弧后盆地组成的弧-盆系火山-浊流沉积组合类型,显示与扬子地块的亲缘性(王鸿祯 等,1986;Wang X L et al., 2007;Wang W et al., 2012;牛志军等,2020)。文家市混杂岩及仓溪岩群、冷家溪群(或相当层位)揭示出华南洋向扬子陆块的NNW向俯冲,导致冷家溪群或相当地层沉积、俯冲和后碰撞的基性火山岩喷发和花岗岩侵位等(Zhou J C et al., 2009; Yao J L et al., 2014;贾宝华等,2005;柏道远等,2010;龙文国等,2021)。此处至少有两个问题需要进一步研究,一是江南造山带东部新元古代建立了三阶段俯冲增生弧盆系演化模式(朱清波和靳国栋,2019),中南地区这一时期构造演化过于简单,精细过程还需要深入研究;二是这次碰撞增生过程,是由华南洋向扬子陆块俯冲还是扬子与华夏陆-陆碰撞导致?多数文献提到是后者,但冷家溪群及板溪群中缺少华夏块体物源的特征(牛志军等,2020)并不支持这种认识。

4.2 青白口纪晚期扬子陆块南、北缘裂解过程对比

青白口纪晚期至震旦纪是罗迪尼亚超大陆大规模解体时期,随着持续的裂离作用,扬子和塔里木与超大陆西部的澳大利亚渐渐远离(潘桂棠等,2016)。扬子陆块北缘构造演化过程争论主要体现在对武当群构造背景的认识,武汉地质调查中心(2019a, 2019b)认为扬子北缘俯冲导致武当群弧后盆地的不断扩张,这一过程持续至耀岭河群沉积前,而普遍认为耀岭河群是裂谷背景,也有与之相应的680~ 630 Ma 的A型花岗岩、镁铁-超镁铁质岩体等,将武当地区从板块俯冲增生碰撞向陆内伸展裂解的转换时间限定在700~ 680 Ma间;Dong Y P et al.(2011)、Yang F L et al.(2020)同样也认为扬子北缘与俯冲相关的汇聚环境持续至~700 Ma;部分学者认为武当群/随县群形成于裂解背景(Ling W L et al., 2008; Yang Y N et al., 2016;湖北省地质调查院,2021),即便其中火山-沉积岩系存在岛弧特征,也认为是在岛弧或弧后盆地上的裂解,或者沉积物源揭示了岛弧背景,这一点与扬子东南缘板溪群地球化学特征的结论相似。

大洪山地区花山群存在着俯冲增生杂岩(胡正祥等,2017;陈超等,2017;谢纪海等,2019;湖北省地质调查院,2021)、洋陆俯冲背景下的弧后盆地(武汉地质调查中心,2019b;刘述德等,2021)与裂解(Deng Q et al., 2016;田辉等,2017)多种认识(参见前文),湖北省地质调查院(2021)认为大洪山地区持续向北的俯冲至800 Ma,而且新生的洋内俯冲带与早期俯冲带合并,并以岩块混入到主俯冲带增生杂岩内;从区域上看,有学者提及820 Ma以后存在裂解标志的岩浆活动,如随枣地区程湾高分异A2型花岗岩(816~808 Ma, Qiu X F et al., 2021)、西大别地区定远组740 Ma双峰式火山岩建造(朱江等,2021)。

扬子陆块内部以晓峰七里峡基性岩墙群(810~780 Ma)和莲沱组含凝灰质的碎屑岩建造(780~720 Ma)为特征,莲沱组角度不整合覆于黄陵花岗岩之上,与下伏层位的角度不整合界面在扬子陆块区普遍存在,仅局部表现为平行不整合(宋芳等,2016),从其沉积环境和地球化学特征来看裂解背景是普遍认可的。

武陵运动后,雪峰山及湘桂地区增生成为扬子陆块东南缘,自820 Ma后进入伸展-裂解阶段(Wang J and Li Z X, 2003;Li Z X et al., 2003; 牛志军等,2020)。尽管前文提及此时期仍有裂谷和岛弧构造背景的不同认识,但总体以裂谷观点为主,而且多认为延续至震旦纪。扬子陆块东南缘盆地北部近陆源处沉积板溪群,向盆地方向沉积高涧群/下江群/丹洲群/大江边组,构成了南北岩相分带和三维空间上的楔状地层体(马慧英等,2013)。板溪群沉积末期,扬子东南缘在深部地质作用下进一步伸展,形成了一系列北北东向及北西向的构造格局,完成盆地演化初期的伸展过程,并沿北北东向伸展构造带形成通道-隘口基性-超基性火山岩带(赵小明等,2015)。这里有两个问题需要说明,一是板溪群及相当层位浅变质火山-沉积岩系,地球化学图解显示出样品主要落入活动大陆边缘、被动大陆边缘、大陆岛弧,或较为分散等等,这也是板溪群及相当层位大地构造背景存在争议的主要原因之一,牛志军等(2020)认为板溪群及相当层位物源与青白口期早期俯冲造山形成的大陆岛弧岩浆岩和板溪群同沉积期的裂谷火山岩有关。二是东南缘新元古代火山-沉积岩系物源划分为扬子型与华夏型(Li X H et al., 2014; Song F et al., 2020),扬子型物源以碎屑锆石年龄具有860~810 Ma特征峰值为主,华夏型以1100~960 Ma特征峰值为特征。板溪群及相当层位碎屑锆石年龄均以~800 Ma的峰值为主,并有少量2000~1800 Ma和~2500 Ma的年龄峰值,总体表现为具有扬子型物源特点,与沉积学特征也很好的相互印证,这也是前文提及的武陵运动是华南洋向扬子陆块俯冲,而非扬子与华夏陆块碰撞的主要原因。

潘桂棠等(2016)认为扬子陆块自1.75 Ga和0.82 Ga始,发生过两次克拉通化过程,且0.82 Ga的克拉通化在全区波及范围更为广泛。由上对比可以看出,820 Ma是扬子陆块构造演化的重要时间节点,在此之前东南缘、北缘都是俯冲碰撞过程,造成扬子陆块增生;在此之后陆块内部、东南缘裂解,北缘在820~720 Ma(或略晚)是继续俯冲还是已经伸展-裂解存在争论。Zhao J H et al.(2018)以俯冲-转换边界传播(STEP)模式提出扬子陆块西缘连续地俯冲导致780~720 Ma武当群裂谷带的形成,这从另一角度来理解俯冲与裂解不同构造背景间的联系。尽管存在争议,但是扬子陆块南、北缘新元古代存在碰撞拼贴增生和裂解事件的转换过程是明确的,这次构造事件奠定了扬子陆块中间高南北两侧低的古地理格局,也制约了后期锰矿、铁矿、金矿、磷矿、页岩气的产出及分布。

4.3 南华纪-震旦纪重大地质事件的对比

扬子陆块南华纪至震旦纪基本继承了青白口纪晚期的古地理格局,由于记录该时期区域性关键事件的层位发育,使跨越扬子陆块南北缘全区的对比可以很好实现,处于裂解环境也被认为与Rodinia超大陆大规模解体的构造动力学背景相关。但精细对比有几点需要引起重视。

一是冰期地层对比问题。在陆块内部及东南缘冰期与间冰期沉积序列较易识别,由于裂陷作用引起的“堑-垒”构造格局(湖南省地质调查院,2017)发育,以锰矿层及冰期层为对比依据,自南而北沉积相分带明显,区域地层可很好的精细对比。然而扬子陆块南、北缘冰期事件精细对比较为困难,武当群顶部是否为冰期层位、耀岭河群冰期层位时限问题需要深入研究,耀岭河群火山喷发-沉积层多且厚度大,而火山活动在全球雪球事件中的作用则是最为重要的科学问题(Lan Z W et al., 2022)。

二是华南洋演化时限问题。扬子陆块东南缘南华纪开始出现华夏型沉积序列,以厚度巨大的砂板岩组成的浊积岩系为特征,碎屑锆石年龄以 1100~960 Ma峰值为特征,这种物源特征在湘桂地区青白口纪晚期总体上未出现,仅有王自强等(2012)提出下江群具有扬子和华夏陆块双向物源特征,并认为丹洲群与下江群为华夏陆块北缘的沉积。华夏型沉积序列自南华纪至早古生代持续向NW的扬子陆块方向推进(牛志军等,2020),其实质是如何认识华南洋构造演化这一科学问题。这种向NW推进过程在湖南及邻区志留纪早期也有反映,王根贤等(2021)基于此时期岩相古地理格局,提出早古生代扬子与华夏间存在华南洋、扬子与华北间存在小秦岭洋,并组成原特提斯多岛洋的一部分,值得我们深入思考这一重要问题。

三是硅质岩成因与构造指示问题。震旦纪硅质岩和寒武纪初期黑色页岩相、磷块岩相组合标志着华南盆地拉张达到最大规模(刘宝珺等,1993)。扬子陆块从北缘至东南缘都出现硅质岩建造,并延入传统的华夏陆块内部,是非常好的地层对比标志。这种跨越全区存在的硅质岩层可否用于地层学对比,其成因及其大地构造意义也是需要解决的主要问题。

5 地质调查工作建议

中南地区近40亿年来经历了与Columbia、Rodinia、Gondwana、Pangea等超大陆聚散相伴的一系列重大地质构造事件和漫长的演变历史,蕴藏着丰富的资源能源矿产,产生了复杂的地质环境。陆块汇聚与裂解是固体地球科学研究的核心,在解决中南地区资源能源、环境、灾害等问题中将发挥重要的理论指导作用。本文以新元古代火山-沉积岩系研究现状为基础,以前寒武纪超大陆旋回在扬子陆块的响应问题为导向开展地质调查工作,梳理出来的关键地质问题主要有:

(1)扬子陆块南、北缘(中-)新元古代区域对比与构造演化

核心是建立跨越扬子陆块区南北向的(中-)新元古代地层-岩浆-构造对比格架。扬子陆块周缘新发现新元古代混杂岩系等揭示出来的新元古代早期弧盆系奠定了扬子陆块古地理格局,这些俯冲-增生体系和新元古代中-晚期裂谷系统间时空叠置关系以及对新元古代造山转换的约束、扬子与华夏块体俯冲-碰撞的性质一直是华南地区长期以来最有争议的基础地质问题。这些碰撞拼贴和裂解事件是否具有同期性?跨越扬子陆块北缘、南缘新元古代火山-地层岩系及岩浆活动对比可很好的揭示这些区域性关键事件特征。扬子北缘重点查明新元古代武当群、红安群、耀岭河群等火山-沉积岩系的岩石组合序列,确定其地质时限和构造背景,这是与南缘对比的基础。继续查明各混杂岩带地质属性,探讨扬子陆块西北缘勉略蛇绿岩向东与扬子内部庙湾蛇绿岩、北缘大洪山、高桥、蕲春等混杂岩可否对接?探讨全球寒冷事件对环境变化及生命演化的影响,自南而北深水、陆相-滨浅海相、强烈火山活动背景下的雪球事件沉积记录有哪些不同的表现?选择重点地区开展廊带式1∶5万、1∶2.5万非标准图幅地质填图和综合研究,建议编制1∶10万扬子陆核区地质图、1∶50万扬子陆块地质图,厘定对比扬子北缘、内部、东南缘(中-)新元古代地层-岩石-构造序列,进而构建扬子陆块精细的新元古代洋-陆转换与增生-裂解过程。

(2)华南新元古代陆块聚散过程与页岩气锰铁等成矿背景

新元古代晚期-早古生代罗迪尼亚超大陆的裂解及之后的泛非运动导致多次构造-热事件,并伴随有极端气候事件、重要成矿事件、早期生命演化事件等,形成了多个黑色页岩层段和多套优质的储盖组合,这些事件沉积层受限于扬子陆块新元古代弧盆-裂谷体系背景下中间高南北两侧低的古地理格局,特别是铁、锰、磷等矿产资源分布具有一定的区域分带性。实际上扬子陆块前寒武纪基底格局也奠定了后期华南地区中生代大规模岩浆作用与成矿的基础。扬子陆块与南北块体的碰撞接合时限和方式仍存在争议,盆地的性质如何从裂谷演化至前陆盆地是基于华南存在早古生代洋盆的模型建立,因而其形成机制仍有不同意见,同时盆地的精细古地理格局目前尚不清晰,这种聚散过程对扬子陆块内部古地理的变化是否影响到锰、铁、磷、金、页岩气等能源资源的形成目前仍不清晰。此项工作应该与上述重点地区1∶5万、1∶2.5万非标准图幅地质填图和综合研究同步推进,调查中强调成矿作用与重大地质事件的耦合关系。

建议在下一步的工作中,以扬子陆块及周缘新元古代聚散过程对资源环境效应及其全球对比研究为主线,开展区域地质调查和综合研究工作,围绕关键地质问题部署图幅,标准1∶5万和非标准图幅均可考虑,在工作中要充分运用遥感解译,重点区域大比例尺解剖,不单纯的追求路线控制程度,正确理解不平均使用工作量,填/编制系列地质图及数据库,推进扬子陆核形成演化研究,深化洋陆转换在扬子、华夏陆块等聚散过程中的作用认识,创新华南早前寒武纪地质理论、复合造山带理论和造山带填图方法。实现华南地区陆块聚散过程及资源效应基础地质理论创新,为能源资源安全、环境地质安全提供基础地质支撑。

因文章阐述内容较宽泛,对于地层沿革、地质时限、构造背景等的一些早期文献没有列出,观点相近的文献列出其中的少部分,敬请谅解。成文过程中武汉地质调查中心彭练红、魏运许教授级高工,龙文国、邱啸飞研究员,岩溶地质研究所赵小明研究员提出了很多建设性意见,深表谢意。