肝癌的介入治疗

2022-05-16王瑞航

王瑞航

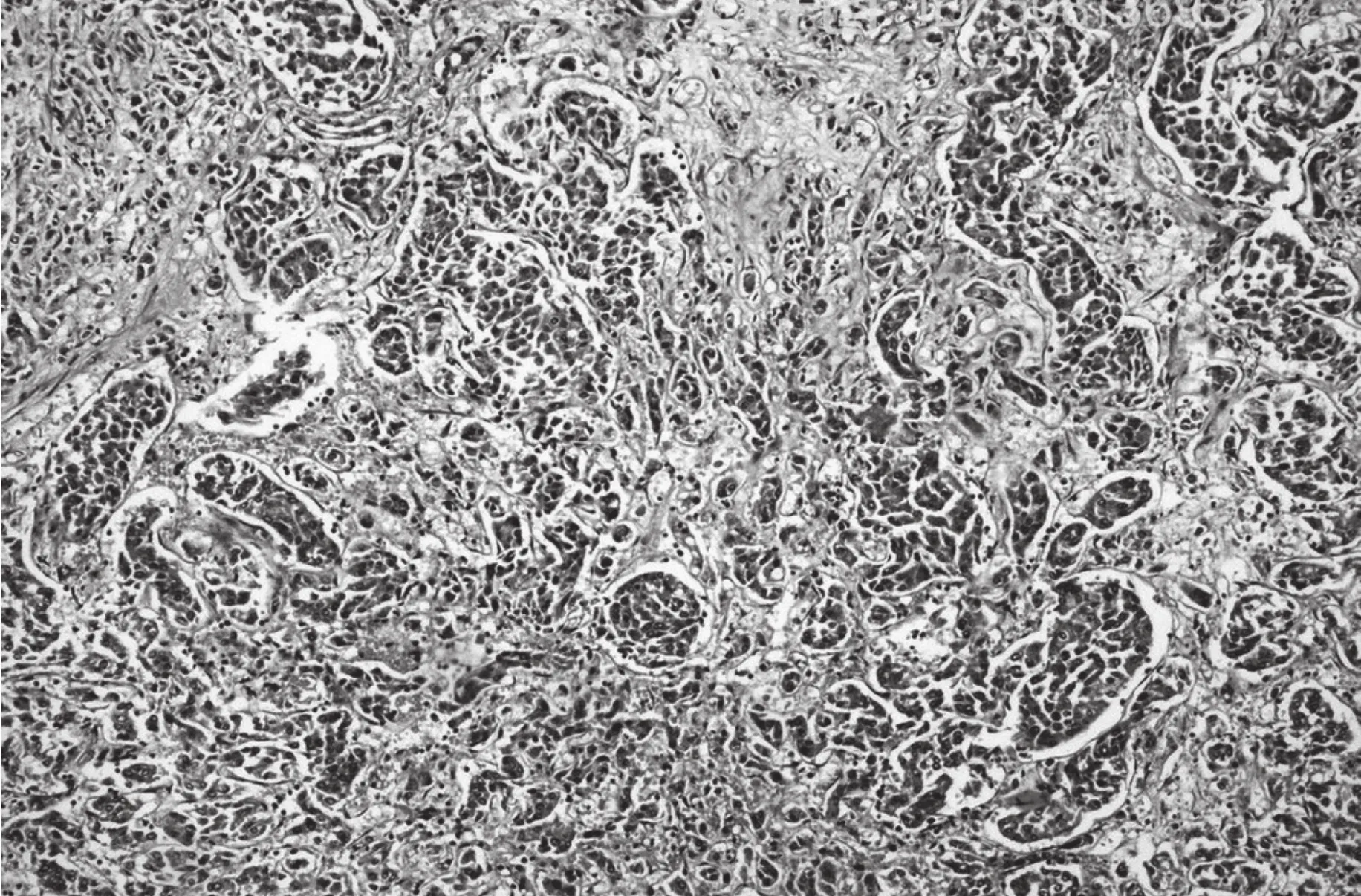

原发性肝癌(简称肝癌)已经成为世界范围内最常见的恶性肿瘤之一,中国每年因肝癌死亡人数约占世界因肝癌死亡人数的一半以上,且发病率仍有逐年攀升趋势。其中肝细胞肝癌(HCC)是最常见的原发性肝脏恶性肿瘤。对于肝癌,虽然根治性方法有肝移植、外科手术切除及肝癌局部消融治疗,但由于肝癌起病隐匿、疾病发展进度快、恶性程度高,导致大多数肝癌患者确诊时已达中晚期,失去了根治性治疗的机会,所以经导管动脉化疗栓塞术(TACE)已成为针对中晚期肝癌患者首选的有效治疗办法。此外,对于早期肝癌且不适合外科切除、消融或等待肝移植的患者来说,TACE治疗也是一种早期有价值的治疗方法。

早期肝癌常症状无特异性,中晚期肝癌的症状则较多,常见的临床表现有肝区疼痛、腹胀、纳差、乏力、消瘦,进行性肝大或上腹部包块等;部分患者有低热、黄疸、腹泻、上消化道出血;肝癌破裂后出现急腹症表现等。

正常肝组织血供75%~80%由门静脉供血,剩下的20%~25%由肝动脉供血,而肝癌组织90%以上供血由肝动脉提供,这种供血方式的改变,首先奠定了经导管动脉化疗栓塞术(TACE)治疗的理论基础,同时保证了TACE治疗原发性肝癌的安全性和疗效性。

目前TACE 治疗肝癌大多可分为两种,一种是传统的C-TACE(碘油+化疗药物+颗粒类栓塞剂)治疗,另一种是载药微球(DEB-TACE)栓塞治疗。

传统的C-TACE治疗是在DSA(数字减影血管造影机)引导下通过选择性插管技术将微导管插入肿瘤供血动脉内,将碘油+化疗药混成乳剂注入,直接阻断肿瘤生长的营养来源,同时通过化疗药物对肿瘤组织进行灭活、从而抑制肿瘤的生长,促使肿瘤逐渐变小或坏死;但碘油乳剂易被血流冲刷、组织降解影响栓塞效果,而结合微球等颗粒栓塞剂可以更好地栓塞肿瘤供血血管,极大地改善这一短板。

载药微球栓塞(DEB-TACE)治疗是建立在C-TACE的理论基础之上,使用的载药微球(DEB)这种新型栓塞材料,它具有载药和栓塞的双重特性。载药微球(DEB)加载足够的化疗药物,栓塞肿瘤供血血管后,可阻断肿瘤供血动脉,使肿瘤组织缺血、缺氧,达到肿瘤坏死和凋亡的目的;同时可以较长时间、持续缓慢地释放化疗药物,作用于肿瘤内部,进行持续局部化疗,来治疗残存肿瘤、预防复发。两种治疗作用叠加,起到了“1+1>2”的满意疗效。因此使用载药微球进行肝癌的栓塞治疗比传统的C-TACE治疗毒副作用小,患者耐受好,在肝癌的治疗中已取到了良好的临床疗效。

当然,肝癌介入治疗(TACE)只是其中一种治疗局部肿瘤的方案,介入治疗还包括消融、粒子植入等,不同患者根据不同的情况,采用各种方案相结合,包括配合靶向治疗、放疗、免疫治疗等,可实现更好的治疗效果。

射频消融(RFA)原理是通过穿刺针将射频电极直接插入肿瘤瘤体内,引起组织内带电荷的离子运动而摩擦产热(60℃~100℃),造成肿瘤组织凝固性坏死,达到灭活肿瘤的目的。

射频消融(RFA)对于直径≤5厘米的局部疗效与手术切除相仿,可达到根治的目的。经导管动脉化疗栓塞术(TACE)联合RFA可提高肝癌患者的治疗效果。

目前RFA的引导方式包括超声、CT及MRI,C臂CT(CBCT)作为一种新兴的技术,已被广泛应用于肝脏肿瘤射频消融治疗中。通过CBCT采集图像信息,并通过工作站重建出3D图像。再通过I-Guide穿刺导航技术,选择最短、最合适进针途径且避开肋骨和重要器官(肠管、胆囊、肺),临近膈肌的病灶避免经胸腔穿刺,标记体表穿刺点、测量进针深度及角度,在病灶与体表进针点预先勾画出进针轨迹,模拟穿刺过程。将C臂与穿刺方案一致,根据预设穿刺路径以消融针穿刺病灶。接受过TACE治疗的患者可在透视下通过病灶内沉积的碘油辅助穿刺,未接受过TACE治疗或TACE后碘油沉积不明显的病灶,可对比CBCT重建的三维图像和治疗前CT/MRI图像制定穿刺方案。当RFA针到达预定位置时,再次行CBCT扫描重建图像确认RFA针的位置无误后,可行射频消融治疗,来消灭肿瘤组织。

尤其对于临床诊断证据不足、而高度可疑肝癌的、直径≤1厘米的肿瘤患者,可在DSA引导下,通过肝动脉CT血管造影(CTHA)和经动脉CT门静脉血管造影(CTAP)二者联合应用,对肝脏肿瘤进行定性诊断;同时结合肝动脉碘油造影,也可显著提高病变诊断的准确性。通过上述检查手段,如果可以帮助临床确诊为肝癌的患者,便可在DSA引导下、通过CBCT及I-Guide穿刺导航技术来规划穿刺路径,实现精准穿刺,行射频消融(RFA)治疗来完全灭活肿瘤。