社区环境与个人因素对居民健康的交叉影响

2022-05-16马健囡王德文

马健囡 王德文

随着居住环境对居民健康行为、观念塑造和信息获取等方面作用越来越大,社区已成为居民健康提升的关键场景。近年来,我国社区环境得到大幅改善,但社区内部的异质性也在加强:(1)肖林:《“‘社区’研究”与“社区研究”——近年来我国城市社区研究述评》,《社会学研究》2011年第4期。一方面,社区内设施、服务资源与项目配置不均衡,城中村、CBD、老旧小区、安置社区等不同类型小区在居住空间格局、运动休闲场所建设、健康管理服务等方面差异较大;另一方面,居民文化认同多样化,社区内居民人际交往活动和情感联系有所减弱,不同社区之间居民的行动和理念上表现出二元区隔。(2)闵学勤:《社区自治主体的二元区隔及其演化》,《社会学研究》2009年第1期。2019年,国务院发布《健康中国行动(2019—2030年)》,开展以社区居住环境和人文环境为重点的健康促进行动,鼓励各级政府部门在社区层面实施健康有效干预。在这样的背景下,聚焦社区环境影响居民健康的情况,并关注到居民个人特征与社区环境的交叉影响趋势,对促进健康公平、实现全民健康型社会具有重要意义。本文采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2010—2018年连续5次纵向调查数据,构建三层曲线发展模型(Curvilinear Growth Model),发掘个人健康水平在个人成长和社区提升的双重作用下的变化机制,并提出改善我国人口健康社区干预的对策建议。

一、相关文献与研究假设

外部环境能够通过影响和重塑个人行为对健康产生影响,一般分为宏观外部环境和微观居住环境。宏观外部环境对健康的影响是一个相对长期且缓慢的过程,本文主要探讨与居民生活联系紧密的社区微观居住环境的作用。

微观居住环境主要分为社区建成环境和社区人文环境。(3)郑振华、彭希哲:《社区环境对老年人行为与健康的影响研究——不同年龄阶段老年人的群组比较》,《地理研究》2019年第6期。社区建成环境塑造了人们的活动空间,与居民的运动行为有着密不可分的关系,其核心构成要素是空间利用模式和步行系统,包括户外运动设施的数量及密度、城乡属性、公共交通的可步行性等关键指标。(4)孙斌栋、阎宏、张婷麟:《社区建成环境对健康的影响——基于居民个体超重的实证研究》,《地理学报》2016年第10期。社区人文环境塑造了人们的沟通交往的渠道,能够从内部激发居民的健康观念,调整心理状态,包括公共参与、邻里关系、居民归属感和认同度等。随着年龄增长,成年人认知能力、肢体功能等健康指标都会出现衰退趋势,但微观居住环境可能通过影响个体行为和观念对个体健康的衰退起到减缓或加速的效果,社区环境与个人因素的交叉影响对成年人的健康变化至关重要。李亮等对城市户主和非户主就医行为的分析显示,较好的社区医疗资源可达性将促进居民主动就医,细化的医疗资源配置将有效引导居民就医行为,对居民健康存在显著积极影响。(5)李亮、申悦:《户主视角下医疗资源可达性对就医行为的影响研究——以上海市郊区为例》,《上海城市规划》2020年第5期。日本学者对5万余名40—74岁中老年人的健康变化进行了8年追踪调查,发现在外部环境和个人行为的共同作用下,人体主要健康指标呈现出明显的U型变化,老年人的变化轨迹比中年人更加平稳。(6)Shingo Fukuma, Tatsutoshi Lkenoue et al.Body mass index change and estimated glomerular filtration rate decline in a middle-aged population:health check-based cohort in Japan.BMJ.2020,10(9),pp.1-7.

不同学科从不同角度对上述效应进行了探讨。社会经济学理论认为,经济条件是个体与社区环境的交叉影响中最关键的因素。一是个人可凭借社会资本和财富获取更多改善健康的机会和信息。在社区资源有限的前提下,社会经济条件优越的人健康优势明显,自评健康水平也较高,其健康风险越低。(7)Wilkinson RG, Kawachi I, Kennedy BP,Mortality, the social environment, crime and violence, Social Health Illness,1998, 20, pp.578-597.二是优越的经济条件能带来更多的社区关系网络、邻里信任和包容氛围,在社区内部拥有更高社会地位的人,其健康提升效果更明显。(8)Kawachi, Ichiro, Berkman, Lisa F.Neighbourhoods and Health.Oxford: Oxford University Press, 2003, pp.179-210.三是与社区居民经济地位差距过大,容易引发心理不健康和社会焦虑,所以当社区内居民的经济社会条件趋于一致时,更有利于居民得出积极的自我健康评价。(9)王甫勤、马瑜寅:《社会经济地位、社会资本与健康不平等》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2020年第6期。

社会心理学认为,在“邻里效应”的作用下,同社区内居民的行为规范、价值观、信仰等会通过日常接触互相影响,(10)Uphoff N, Wijayaratna C M, Demonstrated Benefits from Social Capital: the Productivity of Farmer Organizations in Gal Oya, Sri Lanka.World Developmen,2000.28(11), pp.1875-1890.其健康认知和行为也朝着群体一致的方向发展,这些由居民相似特质所组成的、容易在个体间产生互动的社区文化要素被统称为“居民同质性”,对居民健康的影响不容小觑。但“居民同质性”在西方国家与在我国的具体意涵截然不同。在西方国家,社区居民同质性主要指少数族裔、宗教信仰、低社会阶层群居形成影响力高且联系紧密的人际网络(邻居),往往给个体健康带来负面影响。而我国几乎不存在因少数族裔问题导致的住房市场歧视,居民同质性在不同时期具有不同表现形式。在单位制住房时期,城市社区居民同质性更多表现为“同单位”的人员群居。农村表现为“同姓氏”“同宗族”人员群居。随着二次住房改革推进和城市人口流动加剧,我国社区经历了由“封闭社区”向“离散社区”再到“整合社区”的转变过程。(11)舒晓虎:《地域、关系、结构:我国城市社区类型动态演化及其趋势》,《求实》2017年第6期。居民同质性表现为具有相似就业经历或背景的人群聚居,比如“回迁户”“外来务工租住户”“随迁老人”“高收入”“引进人才”等群居。这对健康的影响也变得复杂:一是社区内居民高同质性有助于形成非正式组织和密切的邻里关系,对居民心理健康有积极影响。二是缺乏正确引导的高同质性也可能引发不良健康信息的迅速传播,对居民健康产生负向作用。(12)邱婴芝、陈宏胜、李志刚:《基于邻里效应视角的城市居民心理健康影响因素研究——以广州市为例》,《地理科学进展》2019年第2期。三是我国居民的健康行为和观念受小家庭影响深重,即便居住空间距离较近,他人示范效应也可能微乎其微。促进和引导居民同质性发挥积极健康作用,恰恰是社区治理中经常被忽视的。

环境资源理论指出,健康问题经常和低质量的公共服务资源供给存在空间上的高度耦合。这里的公共服务资源所指比较宽泛,既包括医疗服务、健康设施、公共活动空间等物理资源,(13)Wen M, Zhang X,Contextual effects of built and social environments of urban neighborhoods on exercise: A multilevel study in Chicago, American Journal of Health Promotion, 2009, 23(4), pp.247-254.又包括健康福利政策、医护人员配备等软资源。(14)Christopher G, Cochrane T, Davey R C, et al, Relative importance of physical and social aspects of perceived neighbourhood environment for self-reported health, Preventive Medicine, 2010, 51(2), pp.157-163.受竞争性公共资源马太效应的影响,在西方国家弱势社区获取公共资源的能力偏低,其居民的健康水平往往也较差。(15)Soltani A, Hoseini S H, An analysis of the connection between built environment, physical activity and health: Comparing three urban neighbourhoods from Shiraz, Ira, International Journal of Urban Sciences, 2014, 18(1), pp.19-30.我国也存在转型期社区健康资源配置向高收入地区聚集的特征,不同阶层社会群体聚集区的健康服务设施配套及其可达性差异显著。

不论从哪种理论出发,社区建成环境和社区人文环境都影响着健康。我国政府决策在社区资源配置中起到很大作用,健康服务在人员、设备配置公平性总体上要优于西方国家,且居民同质性的形成机制与西方也存在根本差异,所以实际影响尚不一而足。因此本文引入居民同质性指标,对社区建成环境和人文环境进行分解,验证假设:以经济社会条件为核心的个人因素与社区环境交互作用影响个体健康变化。

二、变量选取与模型构建

(一)数据来源

本文选取中国家庭追踪调查(CFPS)2010—2018年的追踪调查数据。CFPS是在全国25个省(自治区、直辖市)进行的社会调查项目,收集了个体、家庭和社区三个层面的数据,对于分析社区环境对居民健康的影响极具价值。对个人研究对象按以下标准进行筛选:(1)连续5次完成访问,(2)一直在初次参与调查的社区中居住,(3)初次受访的年龄在16周岁以上、80周岁以下,(4)未患有影响行动能力的严重疾病。社区环境层面使用2010年初次调查数据。将居民与所居住的社区进行配对,删除关键变量缺失的样本后,最终得到居民个人样本3740个,其中男性占53.3%,女性占46.7%,平均年龄45.22岁,个人平均月收入为8551.48元,平均受教育年限为10.38年;社区样本194个,其中城市社区占54.1%,农村社区占45.9%;连续5次追踪观察记录共18700个。

(二)变量处理

1.结果变量:居民健康状况自评。居民健康自评与实际客观的医学测量结果有相当的一致性,已在诸多相关研究中所采用。对应CFPS问卷中“您觉得自己健康状况如何?”的问题,分值越低健康状况越差。

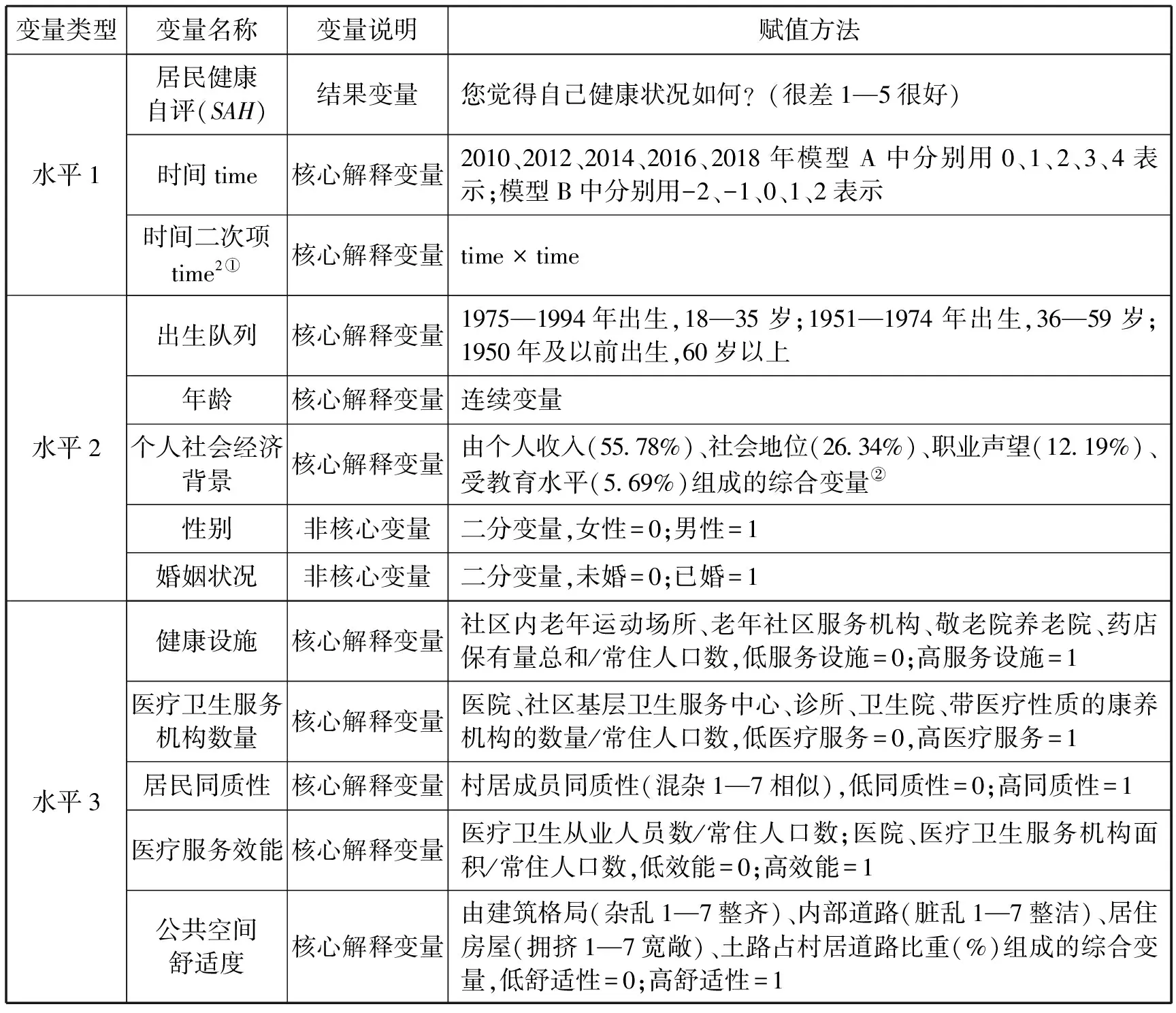

2.解释变量:解释变量分为时间要素、个体要素、社区环境要素三个层次(详见表1)。

表1 变量说明及赋值

水平1解释变量为调查时间编码,反映居民健康水平的时间变化趋势。对2010年、2012年、2014年、2016年、2018年进行的5次调查进行编码,为避免共线性问题,采用了两种编码形式。

水平2解释变量为个人因素变量。根据相关文献与假设,居民社会收入阶层和经济社会地位是导致个体健康发展差异的关键因子。因此由受教育程度、个人社会地位自评、职业声望和个人收入组成一个综合变量,考察个体关键因子与社区环境交叉项对居民健康的影响。除此之外,根据需要将性别、年龄、婚姻状况等人口学特征变量纳入模型。

水平3解释变量为社区环境因素。根据文献与假设,初入选的变量有13个。为消除不必要的冗余变量,采用单因素回归分析方法对P值大于0.5的因子进行逐步筛除,最终有7个核心解释变量被纳入模型,即城乡分类、医疗卫生机构数量、医疗服务效能、健康设施、社区服务人员数量、公共空间舒适度和居民同质性。(16)被排除的变量包括社区交通便利度(社区距离市中心的交通时间)、社区人口结构(老年人口占比、流动人口占比)、平均房价(辖区内商品房平均交易价格)、环境污染情况(方圆5公里内是否有高污染企业)、政治参与情况(选民投票比例)以及劳动经济情况(村居年人均纯收入)等。这些指标的合理性在于:第一,我国城乡二元结构明显,城乡分类能反映社区基础设施和配套公共资源差距。第二,社区内的医疗服务机构包括诊所、卫生院、社区医疗卫生服务中心和综合性医院等,以及带有医疗服务功能的社区养老机构。其分布情况能反映社区满足居民医疗服务需求的能力。第三,医院建筑面积、医护人员数量是医疗机构等级划分的重要指标,采用社区人均享有医疗服务面积和人均医护人员数量作为医疗服务效能的代理变量,能反映社区内居民的就医体验和质量。第四,社区基层医疗卫生服务人员负责开展辖区内卫生服务与保健服务,对维护老人、青少年和儿童健康有重要作用。但问卷中没有区分社区服务人员和网格员,而是统称为“为村居工作的人”,以此为代理变量,反映社区人力资源配备情况对居民健康的影响。第五,各类公共服务设施与居民的健康行为相关,选取药店、敬老院、活动室、公园、健身步道等社区公共服务设施的人均拥有量为代理变量,反映社区在健康设施方面的差距。第六,选取最能代表居民外出休闲的环境亲和性的四样指标,即马路的整洁程度、村居的建筑格局、村居的房屋拥挤程度、土路占社区内道路比例,进行加权后得到“公共空间舒适性”指标,(17)主成分分析法KMO与Bartlett检验显示,KMO=0.773,P<0.05,适合做因子分析。反映社区建成环境对居民健康变化的影响。第七,居民同质性以采访员对社区居民的经济状况、生活习惯、职业背景等属性相似性和相互熟悉程度、凝聚力的主观判断为准。如果采访员主观感觉“人员混杂”即代表社区居民间生活背景差异较大,凝聚力不足;如果感到居民经济阶层、文化习惯类似,互相信任和熟悉,则属于高同质性。除城乡分类外,其他6项指标均采取可视箱调试法处理为虚拟变量,便于相应的回归系数解释为各自差别的效应。

(三)模型构建

假设居民健康水平的变化受个人和社区环境因素的交叉影响,且健康结果随时间的变化是非线性的,构建含有固定和随机效应的分层曲线发展模型(Curvilinear Growth Model)最为合适。该模型基于多层嵌套数据存在因果关系的基本假设,不要求研究对象内的观察值相互独立,也不受“球形对称”等限制性假设的制约,(18)王济川、谢海义、姜宝法:《多层统计分析模型——方法与应用》,高等教育出版社2008年版,第10页。非常适合处理重复性且具有分级结构的纵向数据。基础模型为:

层-1:SAH=β0+β1time+β2time2+e

(1)

层-2:β0=β00β1=β10+γ1β2=β20+γ2

(2)

层-3:β00=γ000+μ00β10=γ100+μ10β2=β20=γ200+μ20

(3)

其中SAH为结果变量居民健康自评,β0是居民在2010年接受访谈时的初始健康水平,β1是居民在2010到2018年健康水平的线性变化,β2是居民健康水平的曲线变化;在模型第二层,β00代表社区的平均初始状况,β10、β20分别是社区的平均健康线性增长水平和二次项变化率;在模型的第三层,γ000是社区初始状况的总平均数,γ100、γ200是总平均的健康线性增长水平和二次项变化率;e、β0、γ1、γ2、μ00、μ10、μ20代表随机项。

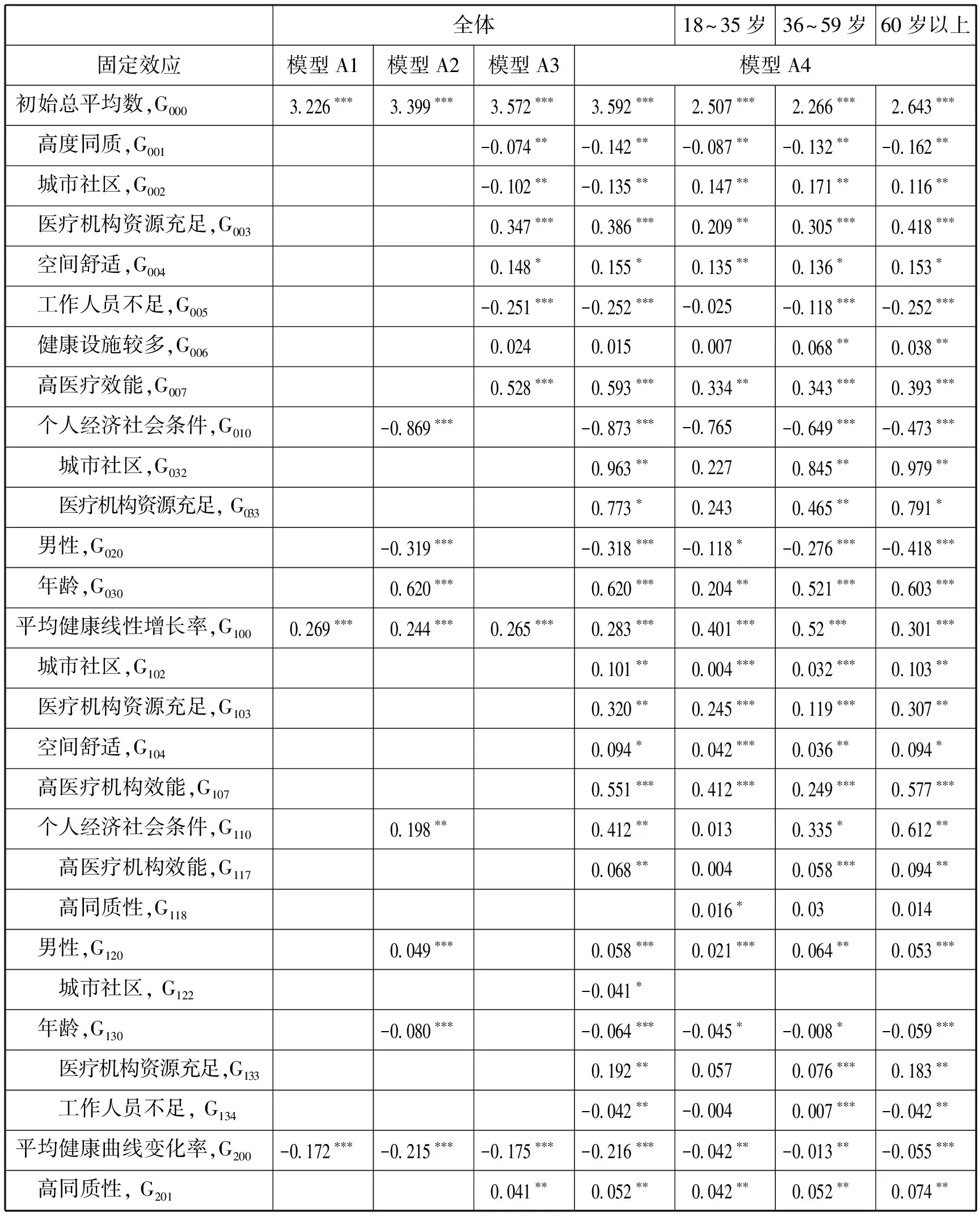

模型A因变量为居民个体5次健康自评的访问记录。一层自变量为时间编码;二层自变量为个人社会经济条件、年龄、性别、婚姻状况等背景变量,探讨个人因素对居民健康变化轨迹的影响;三层自变量为健康设施、医疗服务资源、医疗服务效能、居民同质性、公共空间舒适性、人力资源、城乡分类等,考察社区环境与个体特征对居民健康变化的交叉影响(见表2)。

表2 个人因素与社区环境对全体、不同队列居民健康的交叉影响

三、社区和个人因素对居民健康轨迹的交叉影响

(一)模型的适用性

无条件模型A1显示,模型第二层可以解释结果变量的20.72%[(0.297+0.003)/(1.089+0.297+0.003+0.054+0.005),处理方法下同],第三层可以解释结果变量的4.1%,即居民健康约20.73%的总变异是由个人因素引起的,4.1%的总变异是由社区差异引起的。同时,固定效应截距G000(3.226)和随机效应G100(0.297)、μ00(0.054)均通过了统计学检验(P<0.001),时间变量的线性(G100=0.269)和二次方效应(G200=-0.172)均统计显著,说明个人健康状况随时间变化呈倒U型发展轨迹,居民初始健康水平和2010—2018年的健康变化轨迹均存在组间差异,适合使用三层发展模型来进行分析,大约15.38%的初始状况方差存在于社区之间[0.054/(0.297+0.054),处理方法下同]。

(二)个人经济社会条件对健康轨迹的影响

模型A2在A1的基础上增加了个人经济社会条件,年龄、性别等第二层自变量,(19)婚姻变量不显著,筛除。没有纳入任何第三层变量。结果显示,A2参数估计可靠性为0.641、0.618,有了明显提升。个人因素解释了初始健康水平的81.33%,解释了健康变化率的85.71%,均通过了统计学检验,健康自评随时间变化确实存在个体间的差异。其中,个人的经济社会条件与初始健康水平有很强的负相关性,因为模型基线在第一次测试之后的2—4年,居民已经过了健康发展曲线高峰,开始进入下行阶段,所以这种负效应也就不足为奇了。从健康变化轨迹上看,个人经济社会条件对线性健康变化率有显著的正向影响(G110=0.198,P<0.05),对曲线健康变化率影响并不显著(G210=0.022,P>0.01)。说明当不考虑外部环境因素时,个人经济社会综合实力的提升促进健康水平随时间推移向越来越好的方向发展,但不可避免健康水平的大起大落。另外,居民健康也存在显著的性别差异,男性的健康提升幅度较大(G110=0.049,P<0.001),且变化速度比女性快(G220=0.069,P<0.001),说明男性健康更易受到个人经济社会条件提升的积极影响,高经济社会条件的男性比处在同等条件下的女性自我健康评价更高。年龄与个体健康变化也有显著的关系,年龄越大,健康呈衰减趋势,且老年人的衰减速度比年轻人快。

(三)社区环境对居民健康轨迹的影响

模型A3在A1的基础上增加7个社区环境变量,没有纳入任何第二层变量。结果显示,固定效应G000为3.572,随机效应μ00的方差成分为0.105,均通过了统计学检验(P<0.001)。说明社区环境单独对我国居民健康产生了影响:一是影响了社区居民健康初始均值(即2014年时的健康水平)。二是影响了居民个体健康的发展轨迹。具体来看,第一,居民同质性对健康均值有显著影响(G001=-0.074,P<0.001),同质性高的社区比同质性低的社区低0.074分;城乡分类对健康均值有显著影响(G002=-0.102,P<0.001),城市社区比农村社区低0.149分。结合两项可以发现,不论在城市还是农村,居民同质性越低的社区居民健康水平越高。这与过去十年间城市社区“低收入群体居住集中”“中高收入群体居住分散”,农村地区人口流出加剧紧密相关。城市社区居民同质性与房价的引导作用密不可分,收入不高的群体对社区的选择十分有限,城市低房价(房租)区域一般是受政策或政府规划等影响形成的城中村小区、回迁安置、老旧小区或保障性住房社区,这些社区生活成本较低,吸引大量外来务工人员居住,形成了以收入、户籍背景为主的居民高同质性。社区建成环境方面投入有限,甚至产生拥挤、脏、乱、差等居住环境。从社区人文环境来看,由于社区本身基础薄弱或长期缺失规范的约束,社区无力组织起居民的共同健康规范和共同意识,不利于居民的主观健康感受。而拥有一定购房能力的居民对社区的选择范围更广,可根据学区资源、卫生环境、配套设施、医疗服务等需求自由迁居。居民来自各行各业,同质性较低,房价高的社区一般配备有相对完善的居住设施,小区规划、管理和服务相对到位,有利于居民的主观健康。另外,农村居民或较为密切的亲属在城市居住、工作的比例增加,原有的以“大姓”家族、姻亲为代表的血缘同质性降低,居民的健康意识、健康观念与城市联系密切程度正相关,(20)刘芳:《农村居民“健康堕距”问题的社会学成因与治理对策》,《东岳论丛》2019年第11期。于是也出现低同质性的农村居民健康水平更高的情况。同时,松散的人际关系有利于官方渠道的健康宣传取代小道传播,也更有利于正确健康知识在低同质性村民中的普及。第二,社区空间环境对居民健康产生了显著影响(G004=0.148,P<0.01),居住在道路宽阔、楼宇宽敞、布局规整的社区中的居民,比居住在道路狭窄、房屋拥挤、建筑杂乱社区的健康水平更高。第三,社区内医疗服务机构数量对居民健康有显著的正向影响(G003=0.347,P<0.01),医疗服务效能对居民健康也有显著的正向影响(G007=0.528,P<0.01),且影响系数较大,说明优化社区内的医疗服务资源数量与质量能够显著提高居民的健康水平。第四,社区工作人员不足的社区比工作人员充足的社区低0.251分,说明社区基层公共卫生服务人员、社区网格员的健康服务功能发挥较好。第五,健康设施资源数量对居民健康有正向作用,但作用效果并不显著(G006=0.024,P<0.01)。

(四)个人和社区环境因素对居民健康的交叉影响

模型A4在A2的基础上纳入7个社区环境变量,考察个人与社区对居民健康轨迹的交叉影响。与无条件模型A1相比,模型A4的时间变异方差成分下降了0.229(1.089-0.860),说明个人与社区环境的交叉影响能够解释我国居民健康轨迹差异的22.9%。社区因素造成了的16.35%健康均值差异和14.29%的健康变化轨迹差异(π0=16.35,π1=14.29)。同社区内,居民的健康均值和健康变化率存在显著差异,不同社区之间,居民的平均健康状况和平均健康变化率也存在显著差异。

从社区总平均数来看,除健康设施以外,其他变量均显著影响了不同社区的健康均值,影响方向与模型A3相比未发生变化,在绝对程度上都有所扩大,说明社区环境的总体差异扩大了居民个体健康轨迹的差异,其中影响最大的是医疗机构资源与医疗效能(G003=0.386,G007=0.492,P<0.001)。可见增加社区基层医疗卫生服务资源供给、提升医疗服务效能是提高居民健康水平最有效的措施。而体育健康设施对全体人群的健康提升作用不显著,可能与缺乏设施管理和专业活动指导有关,很多体育设施的实际利用率不高。

从个人因素对初始均值的影响上看,模型A4与A2相比,个人经济社会条件的独立影响变成了个人经济社会背景与城乡分类的交互项产生了显著影响,且系数符号相反,绝对值由0.869提高到0.963(G032=0.963,P<0.001)。这说明在城市社区中个人经济社会条件好对于居民健康的促进作用大于农村社区,城乡差异扩大了不同经济社会背景条件的居民在健康水平上的差距。同时,个人经济社会背景还与医疗机构数量产生交互作用,影响居民健康均值水平(G033=0.773,P<0.001)。说明在医疗机构资源丰富的社区中,个人经济社会条件越好,居民健康提升的能力越强。这与社会经济学中的健康不平等理论相符合,即不同社区的公共产品资源供给是有区别的,个人经济社会条件较好的阶层可以通过自由选择环境更优越的社区以获得更好的健康提升效果。

从平均线性增长率上看,空间舒适的城市社区能够显著促进居民健康水平提升(G102=0.101,G104=0.094,P<0.001),高效且充裕的医疗服务资源同样能提升居民的健康增长幅度(G103=0.320,G107=0.551,P<0.001)。除此之外,个人经济社会条件与医疗机构效能的交叉影响能够显著增强居民的健康提升幅度,原因在于经济条件好的居民可以享受到质量更高的医疗服务。原本男性健康的线性增长率高于女性,在加入城乡类别的影响效应后,城市社区减少了健康提升幅度的性别差异(G122=-0.041,P<0.01),城市生活更有利于女性的健康提升。年龄与医疗机构资源、年龄与社区工作人员分别产生了交叉影响,表明充足的医疗资源能够减轻健康衰退的绝对趋势(G133=0.192),而社区医疗工作人员数量不足,会强化居民健康随时间衰退的趋势(G134=-0.042),这意味着对于社区居家老年人来说,社区基层医疗服务资源和医护人员的上门服务至关重要。

从曲线变化率上看,各要素的作用方向均没有发生变化,年龄对健康的负向影响与模型A2相比有所减轻(G230=-0.108,P<0.001),说明加入了社区环境因素之后,居民健康的波动趋势得到缓和。高同质性、较好的经济社会条件都会促使健康水平的U型轨迹趋于平缓,而年龄增大、社区工作人员紧缺会使U型轨迹更加陡峭。

(五)不同出生队列的影响差异

在探讨健康变化时,出生队列往往承载了测量社会、经济发展等环境因素的功能,超越了仅仅作为一个基本时间变量的含义,提供更多健康外在环境决定因素的信息。将居民划分为1975—1994年出生、1951—1974年出生和1950年及以前出生三个群组,分别代表青年人(18—35岁)、中年人(36—59岁)和老年人(60岁以上),采用模型A4分别建模,进一步验证个体因素与社区环境对居民健康轨迹影响效应的队列差异(见表2)。

将分样本与总样本进行比较后发现,中、老年人队列与总样本在性别、年龄及经济社会条件等个人因素与社区居住环境因素的交叉影响上的评估结果基本一致。1974年及以前出生的样本中,社区居住环境对个人健康的初始均值、健康线性增长率和健康轨迹变化曲率均有显著影响。其中,健康设施的数量对中、老年人队列的健康初始均值有显著正向影响(总样本中不显著),其余经济社会条件与总样本相比较一致。但是,1975年之后出生的青年人与总样本评估结果相比,有一些地方存在显著差异。一是在对初始均值的影响中,经济社会条件变量变得不显著,社区工作人员和健康设施也不显著。城市和医疗机构资源充足与个人经济社会条件的交叉影响对年轻人来说不显著,对老年人和中年人来说则影响显著,且对老年人的影响程度要大于中年人。二是在对健康线性增长率的影响中,个人经济社会条件与高医疗机构效能的交叉影响大幅衰减,城乡差异影响也大幅衰减。年龄不再与社区居住环境发生交叉影响,而是单独影响青年人的健康线性增长幅度。同质性与经济社会条件要素交叉对年轻人的健康线性增长率产生了显著正向影响。总而言之,在1974年及以前出生的人口中,社会经济条件因素对人们健康的影响更为明显,更支持社会经济地位与公共资源配置交叉影响居民健康的假设观点;但在1974年以后出生的人口中,人们的健康主要是人口学变量的作用和社区健康“示范效应”等软环境的影响。

四、讨论与建议

研究发现,我国成人居民健康总体呈倒U型发展轨迹,个人因素与社区环境对居民健康形成了交叉影响,并存在出生队列差异。

第一,社区因素和个人因素分别解释了居民健康发展轨迹差异的11.1%和56.8%。主要表现在两个方面:其一,居民同质性、空间舒适性、医疗机构的数量和效能、社区工作人员数量以及城乡区别影响了居民的健康均值。其中医疗资源丰富、空间舒适、社区工作人员充足对居民健康均值有显著正向作用。这符合环境资源理论的基本假设,即高质量的社区服务资源供给能有效提升居民的健康水平,也说明我国的健康服务资源配置还存在社区间不平衡问题。此外,高同质性社区居民健康均值较低,这与西方公共卫生学的研究结论类似,但成因不同。在我国高同质性社区中,健康行为及观念的“邻里示范效应”较弱,可能由于社区新居民大量涌入,重塑共同文化和规范难度加大,社区在健康促进、信息传递方面有效措施不足,尚未形成健康氛围。其二,个人经济社会条件与城乡分类、医疗机构数量交叉影响居民的健康均值。在城市社区,高个人经济社会条件的居民健康水平更高;在医疗机构资源充足的社区,高个人经济社会条件的居民健康水平更高。这导致高经济收入人群享有城市更优质的医疗卫生资源,而低经济收入人群难以享受到便捷的医疗卫生服务。特别是低经济收入往往与低健康素养、健康状况相关联,容易加剧群体健康差异化。可见进入20世纪后,住房市场化改革、城市规划、社区综合环境改善等政策性因素一方面提升了居民的居住体验,另一方面无意中塑造了加剧居民群体主观健康差异的外部环境。需要关注的是,社区健康设施对全样本的影响并不显著。这可能是因为我国“全民健身”计划已坚持实施多年,社区公共体育设施配置均等化水平较高,基本不存在因设施资源马太效应引发的居民健康差异。而且这也可能反映出社区健康设施资源的“无效配置”。包括健身步道、绿地和公园、室外体育器材等在内的与居民的生活服务息息相关的服务设施,其空间配置合理性与可达性是影响居民健康的关键,单纯增加数量未必能有效提升居民健康。空间舒适性的正向作用也印证了这一点。在社区小范围内,单纯增加设施数量、绿地广场面积并不能有效提升居民的健康水平,反而是管理不善的绿地会挤占居民的生活空间,影响生活居住体验。优化空间布局,合理规划社区生活功能结构和公共活动空间,打造内部环境“小景致”,增加土地利用率,拓宽居住间隙,对促进居民健康更加有效。

第二,居民健康轨迹具有显著的城乡差异。城市社区居民的健康增长幅度显著高于农村地区,在城市生活和居住也更有利于经济社会条件优越的人提升健康水平;城乡分类显著降低了健康变化轨迹的性别差异,在城市社区居住会使男女健康变化趋于一致。原因是多方面的,从男性角度来看,可能是城市文化环境让男性减少吸烟、喝酒等高健康风险行为;从女性角度来看,可能得益于近年来城市社区女性健康服务的发展。

第三,医疗机构的数量与效能是影响居民健康的关键因素。社区医疗机构的数量既与个体年龄交互影响居民的健康均值,又显著影响居民健康的线性增长幅度;医疗服务效能既影响居民的健康均值,又与个人经济社会条件交叉影响居民健康的线性增长幅度。也就是说,加强基层医疗服务机构的数量和效能既能提高居民健康水平“上行”的幅度,又能延长居民健康“上行”的轨迹,延缓衰老或失能的到来。社区增加不同层次的医疗卫生机构、医护工作人员和扩大医疗机构的规模,都可以有效提升社区居民的健康水平,对于老年人和经济条件较好的人群来说效果尤为显著。

第四,社区服务人员不足会影响居民的健康水平。首先,在服务人员不足的社区中,年龄越低,健康增长能力越弱。这说明增加社区服务人员数量对青少年的健康改善意义重大,青少年的轻微健康问题和健康知识普及比较依赖于社区卫生服务人员、志愿者、街道工作人员等。应充分发挥社区工作人员在健康知识普及、疾病预防与良好生活习惯宣传等方面的作用。其次,从曲线变化率上可以看出,年龄增大、社区服务人员不足会让健康曲线的U型变化更为剧烈。这就意味着,服务人员不足会显著加剧因年龄增长产生的衰老趋势。应加强人员专业化培训,鼓励高年资医护人员、公共卫生从业人员进入社区卫生服务中心和居家养老服务中心等社区机构,为老年人、青少年和低收入群体提供饮食指导、慢性病管理、控烟、性教育等针对性强的社区健康服务。

第五,居民同质性对健康的影响较为隐蔽。同质性影响健康的初始均值和健康轨迹的变化幅度,但对线性增长率的影响并不显著。高居民同质性与平均曲线变化率总校应G200的方向相反且为正,说明同质性并不直接影响健康水平,而是对曲线的倒U型变化率有显著减缓作用。目前我国大部分社区还未充分发挥居民同质性对健康促进的正向示范效应。老年人处于健康曲线的后半段,可通过促进老年社区聚居、鼓励社区举办老年人交流活动和平台,来延缓老年人的健康衰退速度;对于长期处于健康平缓上升阶段的中青年人,则可增强社区居住人群多元化、引导公共健康行为和健康理念来强化其健康趋势;对于农村高同质性社区,需要加强健康素养教育,破除不正确的民间治疗手段和不良健康习惯。

总体来看,个人与社区环境因素对居民健康的交叉影响幅度约为22.9%,个人经济社会因素的影响更大,高个人经济社会条件能够保证居民的健康水平不会急剧下降。在实施“健康中国”时,有必要优先提升中低收入群体聚集的社区(小区)基层医疗服务机构的数量与效能;对老年人居多的社区,着力提高基层卫生服务人员数量并开展专业照护技能培训;鼓励社区在传播健康生活方式、引导科学锻炼和传播正确的健康信息等“软资源”方面积极作为,完善体育设施配套指导服务,打造“健康邻里”,为实现全生命周期健康保驾护航。