从超山书院看晋商精神与平遥人的思想观念

2022-05-16刘爱琴

刘爱琴

晋商故里——平遥古城,曾经票号林立、商贾竞出,在这样浓厚的商业氛围里,明清有记载的书院有卿士书院(明景泰元年)、西河书院(清道光二十四年)、超山书院(清道光二十四年)和鸣凤书院(清咸丰六年)四座。其中,超山书院在近代中国文化教育史上不容小觑,其创建、兴起、发展到改制都与晋商密不可分,充分体现了平遥人将商教、儒教和科举考试相结合、兼容并蓄的思想观念。

超山书院,原名古陶书院,位于平遥文庙中轴线上的第四进院落,走过明伦堂即是。它是平遥城內最大的书院,现辟为全国规模最大的科举博物馆。

超山书院的修建经历了一个漫长的过程。它的前身为清康熙四十二年(1703年)左右,知县王绶“奉中丞命,捐俸创建”,取名“西河书院”。清康熙四十二年置地1顷94亩,发租所在各村,田租用以延师办学。清乾隆末年官场腐败,僚属侵吞,农田租佃银无法保障,经费日益亏损,书院衰颓。同期,有清康熙二十三年(1684年)间,知县黄汝钰创设的义学(其经费为67亩学田)与之并存。数十年后,义学与书院一同渐衰而废。

清嘉庆二十四年(1819年),知县杨霖川与平遥城里的诸位士绅商议,决定利用省里修建贡院摊派银的1200两余额为本金创建书院,并很快从城内商家募捐白银700两,在文庙明伦堂与尊经阁之间修建讲堂三间,于明伦堂两侧空地各建15间房,建起了书院的基本设施,称“古陶书院”,取义于平遥为古陶唐遗墟。虽有了讲学地,但因束脩膏火之资不能延师,书院因而停建。清道光十九年(1839年),知县靳廷钰组织动员平遥商绅们捐修文庙,在他的带动下,商绅们踊跃捐款,文庙竣工后还结余白银1万两,以6厘半的利息分存全县各商号,每年得利息650两白银。计划山长束脩伙食300两、生童膏火杂费300两,剩余50两用作维修使用,并仿照祁县、榆次等地的经验订立章程,由24位董事轮流值年,全权管理书院事务,官吏概不经手。从此,书院开始延师招生,清道光二十二年(1842年),知县陈昆玉对书院进行了进一步扩建,竣工后正式改名超山书院,以期平遥的文风文运与超山同高齐名。

超山书院创建之时,正值平遥商帮的鼎盛时期。清道光三年(1823年),晋商第一家票号“日昇昌”在平遥诞生。继而富商豪贾们纷纷投资办票号,在不长的时间里,平遥的票号就遍布全国各大城市及商埠重镇,形成了庞大的汇通天下的金融网络。成为全国金融中心的平遥城,财源滚滚而来。富商们纷纷把目光投向了教育事业,既为商业的扩展提供所需的人才,又能满足他们“造福桑梓,名垂千古”的愿望,从而使得超山书院的经济来源有了充足而可靠的保证。

如前文所述,超山书院仅启动资金就达1万两白银,以6厘半的利息分存全县各商号,每年利息达650两,仅此一项就高出了当时同级书院办学所需要的费用。另外,平常还有些富商时不时捐银给书院。据记载:“光绪八年五月,李五玉之母二品诰命夫人李王氏一次捐银3000两,用助书院膏火之费,现已发商生息。”清光绪六年(1880年),由蔚盛长票号带头,各商家共捐银13800两,成立了平遥“宾兴文社”,并推举20人担任董事,负责资金的管理和使用,以保证每一分钱都能用在对考生的服务和帮助上。总之,由于平遥商绅提供了充足的资金,使得超山书院一直保持着生机勃勃的发展势头。据立于清光绪三十年(1904年)的《子钦朱老父师德教碑》记载:当时欢送山长朱善元(字子钦)升任绛州的学生中有举人1名,廪生8人,增生6人,附生20人,童生6人。光绪皇帝废除科举制(1905年)的前一年,一个县级书院仍有如此多的学生就读其中,足见当年超山书院之繁荣。

超山书院开办后,为当地培养了许多人才,一改平遥城只出商人少出举人的风气,也让一些下层平民能有机会进入上层社会,犹如鲤鱼跃过龙门。这里朗朗的读书声曾经引领着这座古城年轻人奋发向学的浓厚风气。

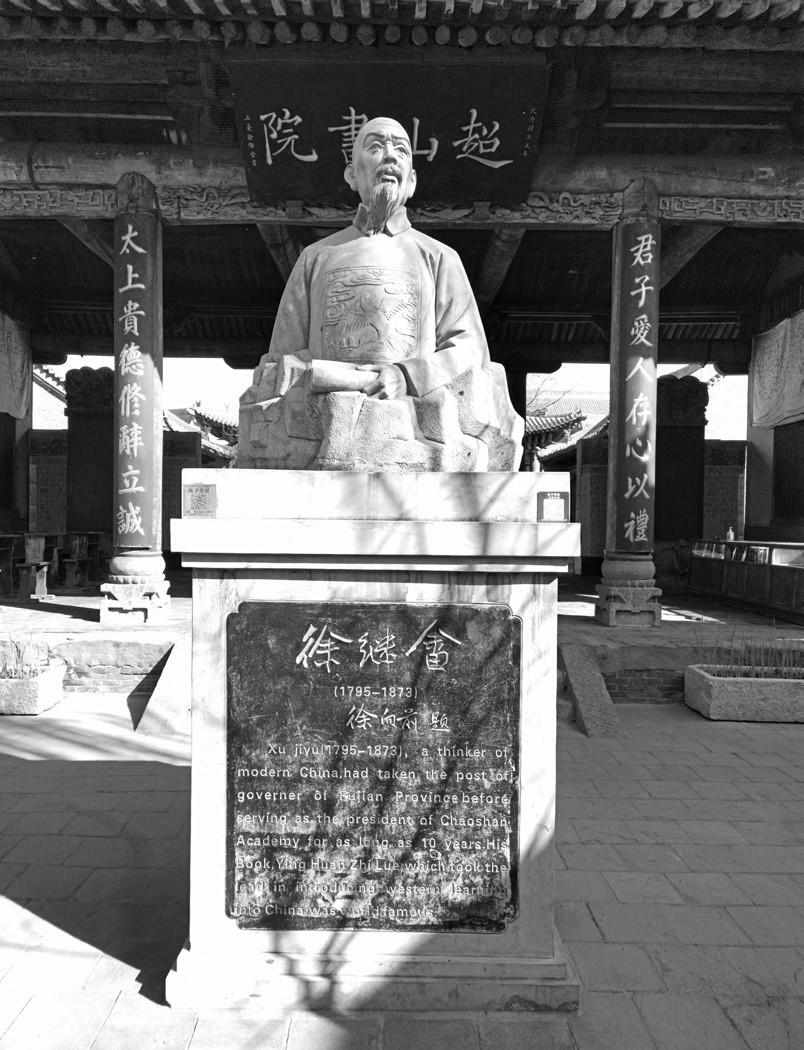

超山书院只是一所县级书院,级别并不高,但建院以来,一直是以重金延请一流名师,复以名师而闻名的。聪明的平遥商绅从书院筹办期就深知,书院山长作为书院的“灵魂性人物”对书院影响巨大,所以,十四任山长均是才华出众的朝廷进士。首任山长梁学海为山西汾阳人士,“年少能文,横绝时辈,未弱冠即名噪遐迩”……名气最大的是第六任山长,山西五台县人徐继畬,如今书院门前立着的便是他的塑像。

徐继畬是清代名士,是中国近代史上“睁眼看世界的先驱”。他不但人品、学识、文采过人,更具有普通进士没有的为官经历。他曾先后任广东按察使、福建布政使、广西巡抚、福建巡抚、署理闽浙总督,官至正二品。工作中,因他在处理外事方面的一些正确主张和做法受到朝廷猜忌被召回京。清咸丰二年(1852年),徐继畬被罢官回乡。清咸丰六年(1856年),他被平遥超山书院董事会特聘为书院山长,于教业之余,倾心写诗作文、从事学术研究。

徐继畬主持超山书院之后,首先带领地方士绅重新集资整修扩建了书院,修建了周边道路,使“书院之规模乃大备”。当然,徐继畬对超山书院更大的贡献还是在育人方面。徐继畬就任超山书院山长时,平遥的商贸事业已经崛起,但平遥的教育从某种意义上讲,却下行至低谷。这种局面甚至在超山书院开办后的最初一段时间里都没有得到明显的扭转。自从徐继畬任职超山书院以来,在短短十年时间里,平遥人在乡试、会试中中榜者很多。他的受业门人中“举人四名,副榜举人四名,拔贡两名”,超山书院很快成为“山西省内最有成绩的书院之一”。为此,徐继畬深得平遥人民的敬仰。1862年,徐考虑到自己年纪已大,欲归故里,平遥人说什么也不让他走。“官绅揽祛,投辖坚留,不听其去”,徐继畬就又在超山书院主讲三年,直至1865年5月同治皇帝召其回京的圣旨下达才离开超山书院。据记载,平遥县各界人士及诸生弟子为徐继畬举行了极其隆重的欢送仪式。

1904年,根据清政府《钦定高等小学堂章程》,超山书院改为平遥高等小学堂。1924年,超山书院的弟子、清末举人赵鸿猷、武维康、侯福昌、董允文、宋梦槐等人把高等小学堂发展为私立中学,地址在超山书院原址,校名为励志中学,高等小学堂校长李光宾随之成为励志中学校长。1928年,励志中学收归县办,改名为平遥中学。1949年与太岳中学合并,地址仍在平遥文庙,更名为山西省立平遥中学。1951年加办高中,1958年增设大专班,改名为平遥综合大学。1963年综合大学停办,又改名为山西省平遥中学。“文化大革命”后,平遥中学被确定为山西省首批重点中学,2001年荣获全国五一劳动奖状,2007年9月,以优异的成绩通过了山西省普通高中示范学校评估验收专家组的验收,成为山西省示范高中,每年的高考成绩及达线率都名列晋中市前列。神舟九号航天员刘旺就是从这里走出去的。平遥中学一直以一流的教育、教学质量而享譽三晋。

平遥商人不惜以重金投资超山书院,一方面受晋商尊师重教的儒教观念影响,另一方面是平遥票号业的兴起与迅速发展对高端文化与高层次人才产生了旺盛的需求。以平遥商人为代表的晋商能够在中国大地上叱咤风云几百年,与其背后巨大的人才和智力支持是分不开的。

在平遥,学与商相融有着悠久的历史。平遥自古人多地少,土地贫瘠,农业发展相对落后,这就使平遥人在巨大的生存压力之下走上了经商的道路。平遥人的这一选择,在“学而优则仕”的价值观念通行天下,“商”被列于四业之末的历史背景下,无疑使他们承受了诸多的责难与冷漠。但也正是在那样的大环境之下,他们作为先行者而获取了商业的第一桶金。那看得见、摸得着、实实在在的白银改变了当地人的传统观念,慢慢地,经商成为平遥人从业的首选。他们认为读书做官远不如读书经商来得实惠。当地曾经流传着“买卖兴隆把钱赚,给个县官也不换”的谚语,可见平遥人对经商是十分偏爱的。但经商不同于务农,它需要有基本的文化素质,需要发展教育,重视知识与人才,这就逐步形成了平遥商人重视教育、重视人才的基本观念。久而久之,在平遥当地形成了“学”与“商”之间一种简单而直接的联系,“以学保商,以商养学”,通俗地讲就是,学是商的敲门砖,商是学的天花板。

这种重实利而轻名分的办学理念,使平遥商绅不惜代价投资的教育在整个明清时期出现了一种尴尬的局面,即平遥人对教育投入多,但进士及第者少。明清两代500多年,会试大约200场,平遥无一进士及第者,中进士者仅有十余人。这种情况在超山书院由徐继畬执教以来明显好转,从此中举不再困难,但以其雄厚的师资与充足的经费,超山书院在其60余年的历史中始终没有走出一名进士,这恐怕也绝非偶然。主要的原因还在于,在平遥人的思想观念中,以金钱所代表的财富始终占据其价值世界的首要地位。商场就是他们人生的大舞台,他们以纯粹的商人角色在商言商,挥洒自如。“学”被他们以各种形式赋予“商”的价值意义,而“商”则被他们奉为最高价值。这一点从超山书院的生源可以看出。据《子钦朱老父师德教碑》记载,其学生中举人1名,廪生8人,增生6人,童生6人,而附生就多达20人,几近其学生总人数的一半。而这些自费生在书院学习的主要目的在于,能够证明自己是超山书院某某进士的徒弟,也可以说是为了一种名师效应。