图书馆文献信息资源保障能力评估和思考

——以国家图书馆外文印本图书为例

2022-05-14平安

平 安

(国家图书馆 北京 100081)

1 研究背景

文献信息资源是指图书馆根据本馆的性质、职能、业务规范和读者需求,经过系统的选择、收集、整理、组织、揭示、保存,长期积累而形成的具有不同学科内容、不同载体类型的各种文献信息资源的综合体系。它是图书馆开展服务的基础和保障,具有加工性、积累性、有序性、保存性和公共使用性等特点。由于文献信息资源经过了图书馆的精心筛选和科学组织加工,因此具有其他信息媒介所不具备或者难以比拟的优势[1],可以视作为一种战略资源[2]。文献信息资源保障能力研究一直是图书馆研究的重点内容之一[3-8]。文献信息资源保障能力应理解为:文献信息资源收藏单位为主体有效产生的信息供给能力与个人/机构用户生产生活中实际发生的信息需求之间的供需满足能力。实质上是信息层面的供给侧与需求侧之间的互动关系,主要考察的是文献信息资源的保障能力与服务能力的强弱,保障能力高则需求满足率高,服务能力越强,反之则低。

当前图书馆进入了一个前所未有的新发展环境中,图书馆文献信息资源保障能力面临了新的挑战,这种新环境由以下几个因素交织形成。第一,智慧社会建设对图书馆知识信息服务能力提出更高要求,全国智慧图书馆体系建设将为5G、人工智能等技术提供生动的规模化应用场景[9]。用户需要更加丰富、精准、方便的文献信息资源服务,图书馆需要考察文献供给与用户需求之间的动态平衡关系;第二,随着《中华人民共和国公共图书馆法》(以下简称《公共图书馆法》)的颁布,以及高校“双一流建设”、“新学科建设”目标的公布,图书馆迫切需要了解馆藏资源的保障能力是否达到了相关的要求[10-11];第三,近几年国际政治军事竞争加剧,文献信息资源的安全形势更加严峻,馆藏资源战略保存保障能力亟待提高[12];第四,近几年图书馆购置书刊经费的缩减和资源价格涨幅之间的矛盾凸显[13],资源建设如何调整和重新布局[14],纸质资源和数字资源如何融合发展[15]。在这些因素的共同驱动下,图书馆迫切需要评估当前馆藏文献信息资源的保障能力,优化结构、弥补不足,提升馆藏供需满足能力。近几年来关于文献信息资源保障的研究主要集中在外文期刊资源、数字资源,而关于中外图书、学位论文、会议论文的保障研究相对较少[2]。在这样的研究背景下,本文对国家图书馆外文印本图书的保障能力进行评估研究,并提出在新环境下提升馆藏文献信息资源保障能力的几点思考,供业界参考。

2 国家图书馆外文印本图书保障能力评估

以2019年度国家图书馆外文印本图书馆藏数据、采访数据、服务流通数据为基础,通过一定的数据清洗和归一化处理,重点对馆藏结构、数量、质量这几个重要维度,进行保障能力的定性和定量评估分析。这里使用肖珑馆长的文献收藏率和文献保障率的公式[6]:文献收藏率=一定时期内图书馆可提供文献种数/一定时期内文献出版种数×100%,文献保障率=一定时期内图书馆可提供文献种数/一定时期内用户使用文献种数×100%。举例说明如下,A用户在进行自己的科研工作时,使用了100种图书,而B机构收藏有其中的80种,假定A用户使用了B机构收藏的全部80种图书,则在这个科研项目中,B机构的文献保障率=80种/100种×100%=80%。一般来说,利用引文分析法来评估馆藏质量时,多采用文献保障率这个概念。

2.1 馆藏结构评估

馆藏结构反映着不同文献类型、不同学科内容、不同语言文字的资源,在馆藏体系中相互依赖、相互制约、相互结合的方式,以及在馆藏体系中各自占有的比例。

2.1.1 语种结构

截至2019年12月31日,国家图书馆馆藏外文印本图书语种数量排名前十位的依次为英语、日语、俄语、德语、法语、阿拉伯语、西班牙语、韩语、意大利语、印地语。国家图书馆馆藏西文图书238万余种[16],以英语最多,约占西文图书的84%。其他收藏较多的依次为德语、法语、西班牙语、意大利语、罗马尼亚语、拉丁语、匈牙利语、波兰语、葡萄牙语等。馆藏东文图书123万余种,以日语图书最多,约占东文图书的87%。其他收藏较多的依次为阿拉伯语、韩语(朝鲜语)、印地语、越南语、泰语、蒙语、印尼语等。馆藏俄文图书68万余种,以俄语图书最多,约占俄文图书的96%。其他收藏较多的依次为保加利亚语、乌克兰语、塞尔维亚-克罗地亚语、白俄罗斯语、马其顿语、哈萨克语、立陶宛语。

国家图书馆馆藏外文语种123种,在国内图书馆中名列前茅。但是与馆藏语种470种的美国国会图书馆和馆藏语种400余种的英国不列颠图书馆相比,还有较大差距。另外对于西班牙语和其他西文小语种、东方小语种,受制于国际出版渠道不畅和小语种采编人才的缺失,外文小语种数量还有待加强。

2.1.2 学科结构

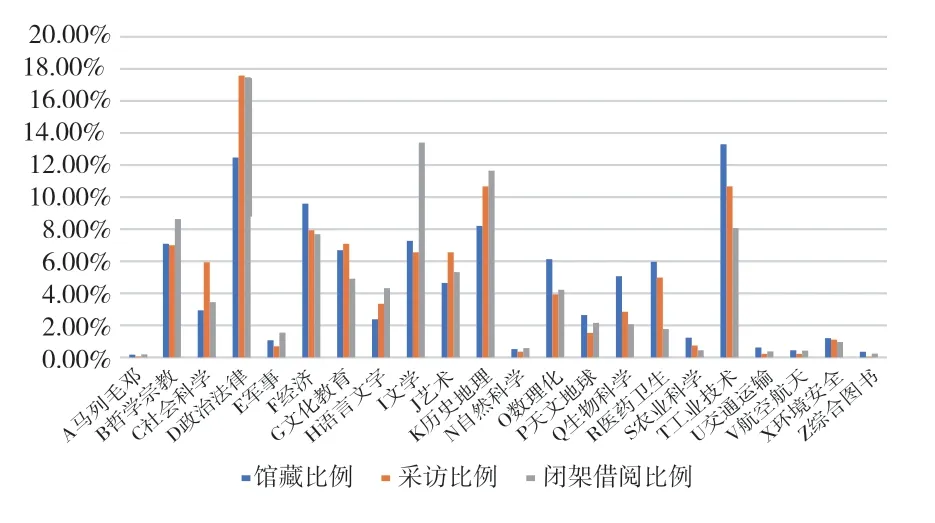

国家图书馆馆藏外文印本图书的特点是学术水平高,数量庞大,品类齐全,涵盖自然科学、社会科学各个类目。由于外文馆藏中英文图书的馆藏数量最多,下面以英文图书的学科结构作为代表进行介绍。截至2019年底,在英文图书各学科入藏量中,单科收藏中工业技术(T类)最多,约21.8万余种。因为该类包含的分支学科多,出版量也比较大。目前国家图书馆的工业技术类图书利用量依然排在读者利用量较高的位置,在我国的科技文献保障体系中仍然发挥了重要作用。其他收藏较多的依次为政治法律(D类)、经济(F类)、历史地理(K类)、文学(I类)等,图1为2019年英文图书各学科馆藏比例、采访比例、闭架借阅比例的比较,直观可以看出这三项内容较为一致,说明国家图书馆的馆藏结构较为合理。

图1 2019年英文图书各学科的采访比例、馆藏比例、借阅比例比较

将综合性图书(Z类)图书排除在外,可以得到英文社科类(A-K类)和科技类(N-X类)的馆藏图书比例,英文社科类图书约占63%,科技类图书约占37%。这种藏书结构也体现了国家图书馆与其他国家文献保障机构分工的结果。根据国内文献保障机构之间的分工,国家图书馆对于医学、地质学、军事、农业学科只收藏其综合性、工具书、交叉学科方面的书刊文献,而其它主要由中国科学院文献情报中心、中国农业科学院图书馆、中国军事科学院图书馆、中国医学科学院图书馆承担。

2.2 馆藏数量评估

用比较分析法检查馆藏总量,用统计分析法检查馆藏增量中的学科覆盖情况和出版社覆盖情况。

2.2.1 馆藏总量比较

通过访问国际上重要国家图书馆的官网数据,查找最近时间发布的年度报告、财政报告和其他统计数据,可以比较国家图书馆、美国国会图书馆、英国不列颠图书馆、日本国立国会图书馆关于馆藏情况、馆藏年增量情况、资源拨款情况的对比情况,如下表1所示。

表1 世界几个主要国家图书馆的馆藏建设情况对比

国家图书馆近几年馆藏年平均增量约120万册件,馆藏总量与日本国立国会图书馆的体量更加接近。国家图书馆的实体馆藏数量在2019年已经升为世界第6位,名次比2017年又往前进了一位。然而与美国国会图书馆、英国不列颠图书馆1.7亿册件的馆藏量相比,还有较大差距。另外,国家图书馆的文献信息资源采购经费虽然总量可观,但与美国国会图书馆、英国不列颠图书馆等相比,不管是按汇率直接折算后的经费金额,还是综合考虑消费价格指数(CPI)等实际购买力情况,仍有一定差距。

2.2.2 馆藏增量情况

2019年外文图书经费约为4 500万人民币,近十年呈稳中下降态势。其中西文图书经费约3 500万,东文图书经费约700万,俄文图书经费约300万。除了外文书刊购书经费的下降之外,近几年外文学术图书价格的涨幅、人民币对美元的贬值、进口增值税和中美贸易关税,使得图书馆的外文采访能力受到较大挑战,馆藏外文图书增量逐年下降,国家图书馆外文图书的保障能力受到了一定影响。

2.2.3 学科覆盖情况

利用北京中科进出口有限公司提供的2019年度英文学术图书出版量情况,与2019年国家图书采购的英文学术图书数量作对比,可以得到国家图书馆英文印本图书的学科覆盖情况。从图2可以看出,国家图书馆对马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论(A类)的收藏率最高,为77.78%,而对农业科学(S类)的收藏率最低,为18.67%,英文学术图书的收藏率为36.99%。

图2 英文学术图书2019年度的学科出版量与国家图书馆采访量的比较

2.2.4 出版社覆盖情况

世界出版社数量有70多万家,但是以学术图书为出版的约有400多家出版社[17]。重点关注重要出版社馆藏情况,对外文资源建设有着事半功倍的作用。统计目前馆藏数量最多的十家出版机构情况,包括出版社、出版类型、出版总量、馆藏数量及比例,按馆藏数量多少,排名最靠前的出版社依次为Taylor & Francis、SpringerNature、John Wiley & Sons、Cambridge University Press、Oxford University Press、Elsevier、ABC-CLIO、Bloomsbury、Brill、Sage。

根据国家图书馆2019年度西文采访情况进行统计可以得出,2019年采购的西文图书分属3 241家出版社,涉及订购图书量为45 820种。年度订购1 000种以上的出版社有6家,分别是Springer Nature、Taylor & Francis、De Gruyter、Oxford University Press、John Wiley & Sons、Rowman & Littlefield。采购量排名前176出版社,约占当年全部供书出版社的5.4%,这些出版社向国家图书提供了图书总量的80%。该数字比较符合文献计量学中的布拉德福定律,揭示了国家图书馆外文图书更倾向于较大国外出版社的学术图书,也说明这些出版社的学术品质和出版量更有保障,具体如下表2所示。

表2 国家图书馆2019年度西文图书的出版社和采购量比例

2.3 馆藏质量评估

2.3.1 核心图书收藏率

核心馆藏是指图书馆馆藏中能满足大部分读者需求的资料,反映国际最具有学术价值或读者经常利用的一部分馆藏资料。为了检测馆藏质量,可以将核心馆藏的标准,按照评估需求进行具化。本文将包括牛津大学、剑桥大学、普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、麻省理工学院、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、东京大学、新加坡国立大学、悉尼大学、斯坦福大学、康奈尔大学等在内的30所世界顶级高校都收藏的图书目录,汇总为“核心馆藏”。利用该书目可以对国家图书馆馆藏进行对比和分析。

从表3可以看出,国家图书馆的收藏率,较国外30所知名大学汇集的“核心馆藏”收藏率,平均高10个百分点。说明了国家图书馆较好的遵照了“外文求精”的馆藏方针,在有限经费的条件下,重点收藏国外重要出版社的学术类图书。通过分析还可以发现,国家图书馆的外文图书采访量和馆藏图书结构,与国外顶级大学图书馆如哈佛大学图书馆等较为接近,但与美国国会图书馆相比还有较大差距。

表3 国家图书馆与30所国外高校“核心馆藏”的图书收藏率的比较

2.3.2 核心书目保障率

利用国际上知名的学术文摘数据库Scopus的外文图书引文情况,对国家图书馆核心书目保障率作分析。该文摘库的论文引用数据相对完整,引用记录比较规范,截至2018年底该引文数据包含了200多家出版社的12万种被引图书(包含140万条图书或章节记录,600万次引用统计),将该被引图书书目作为“核心书目”,利用ISBN与国家图书馆馆藏进行书目核对后,国家图书馆对于该“核心书目”的保障率为78.84%。根据2.2.3节的结果,国家图书馆对国际学术图书收藏率只有36.99%,但是核心书目保障率却翻了一倍,到达了78.84%。说明国家图书馆的外文图书馆藏质量较高,对外文图书采访做到了优中选优。

2.3.3 特色馆藏资源评估

特色馆藏是指全面、完整的收藏,包括收藏某特定领域内的所有知识记录(印刷型、手稿及其他载体)、所有语种的重要文献。国家图书馆经过百年的外文资源建设,形成了多种特色馆藏资源,比如海外中国学、法律文献、联合国和外文政府出版物,并形成了单独的海外中国学阅览室、法律阅览室、联合国和外文政府出版物阅览室,为公众提供借阅服务。

下面以海外中国学文献的保障情况进行分析。国家图书馆注重海外中国学文献的入藏,即研究中国和华人的文献。近年来尤其注重采购和补藏海外汉学界人文社科类新著,例如我国当代作家莫言、余华、刘震云、阎连科、麦家、王安忆、李昂等作家作品的外文译本。下面以美国密歇根大学的中国研究中心和国家图书馆做比较分析。

美国密歇根大学的中国研究中心(Center for Chinese Studies,University of Michigan)是全美国重要的中国问题研究中心。美国国务院的中国顾问多来自该校。美国国家对华的重要经济投资,首先会向该校的中国学专家咨询。通过抓取密歇根大学中国研究中心的全部印本图书馆藏,然后提取ISBN与国家图书馆OPAC系统做馆藏比对,可以得到国家图书馆对该类资源的收藏情况。结果发现日语、英语的收藏情况较好,收藏率分别为80.39%、70.31%,但是西文小语种和东文小语种收藏情况并不太理想。根据统计分析可以得到一份密歇根大学有馆藏,但是国家图书馆尚未有馆藏的中国学专题图书清单,以便国家图书馆补藏,特别是可以重点加强对韩语、泰语和印尼语图书的补藏。

2.3.4 珍藏资源评估

根据国际标准化组织的定义,珍贵馆藏(rare collections)指的是古版书、手稿、出版于1800年以前的书籍,或者限量版的、精装的、捐赠的以及具有相似性质的新书。国家图书馆以收藏宏富著称于世,其中外文善本独具特色,截至2019年底,外文善本图书已达57 279册以上。外文善本以1850年以前出版的外文图书为主,主要分为西文善本、日文善本、俄文善本及其他语种文献。藏品内容上以外文汉学著作居多,并兼顾各学科领域中的重要著作;版本上尤其注意反映新印刷技术和装帧方式的初版本以及珍稀限量本;来源途径多样,有政府拨交、本馆购藏和私人捐赠等,如穆麟德、普意雅、罗斯、梁启超、袁同礼、宋春舫、郑振铎、巴金等名家专藏。目前国家图书馆对该类珍藏资源进行了较好的编目、保存和使用,达到了国际标准化组织关于国家图书馆的质量评估标准。

2.4 馆藏利用评估

国家图书馆的外文印本图书资源在国内可以说是独树一帜的,从国家图书馆的职能来说,其实不应该过多关注利用率,而是应该关注于资源的保障能力,国家图书馆更应该保障那些其他图书馆没有入藏,或者没钱采购的学术资源[4]。下文主要是通过案例分析法、统计分析法对外文印本图书资源的利用情况和服务保障情况进行分析,没有刻意使用利用率这个指标。

2.4.1 对立法和决策服务层面的文献保障能力

近些年国家图书馆一直紧扣国家时事,为党和国家领导人、全国人大、国务院所属部委、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及中央军委所属机构提供立法与决策咨询服务。海外中国学图书、“一带一路”国家历史地理图书、国外法律类图书是馆藏服务的重点。馆藏外文图书面向全国政协的服务进一步深化,特别是围绕政协“双周会”议题以及专题调研,提供图书、文献综述、参阅资料、舆情监测等多种形式的全年跟踪服务,为全国政协更好地发挥参政议政作用提供强有力的文献信息支撑。每年国家两会服务结束后,全国人大办公厅都会致函对国图的两会服务表示感谢。

2.4.2 对国家级学术科研机构及重要智库的文献保障能力

通过用户问卷调查分析和外文图书流通情况分析,国家图书馆外文印本图书的主要用户群体近20年一直是高校和科研院所。以馆际互借方式为例,2019年借阅国图外文图书最多的机构排名依次是北京大学(2 954册次)、清华大学(1 379册次)、中国人民大学(986册次)、东北师范大学(589册次)、中国社会科学院(399册次)。这些高校和科研机构的自身文献保障能力都名列前茅,但他们仍然是国家图书馆最重要的外文图书的用户群体,体现了国家图书馆对国家重要科研学术机构有着很强的文献保障支持作用。

同时,近几年外文印本图书利用量较为可观,受电子图书利用冲击的影响不大,也体现出读者对学术类图书与消费类大众图书的利用习惯有着明显的差别,读者对外文印本图书,尤其是社科类学术图书有一定的刚性需求。2019年开架借阅外文图书流通量达到6万册以上,闭架借阅外文图书流通量达到3万册以上,馆际互借外文图书流通量达到3万册以上。到馆阅览、外借和馆际互借这三种利用方式呈现出三足鼎立的态势。

然而近几年随着文献载体形态的变化,以及其他机构对英文图书保障能力的提升,国家图书馆英文印本图书的到馆阅览数量和馆际互借数量,保持着稳中略降的趋势,而外文其他语种的利用量保持着稳中增加的趋势,也显示出国家图书馆对外文小文种的保障能力在不断提高。

2.4.3 对公众精神文化需求服务的文献保障能力

国家图书馆充分利用了馆藏外文图书资源,支持相关重要活动和展览的举办。如“西文善本”、“从莎士比亚到福尔摩斯:大英图书馆的珍宝”、“不朽的长城——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年馆藏文献展”、“一带一路非中艺术交流展”等等,让社会大众充分的获取知识,接收了教育,得到了社会各界的好评,公益展览数量显著提高。为响应总书记“让古籍中的文字活起来”的号召,一些重要外文善本也经常拿出来作为展览藏品使用,很好地满足了社会公众的兴趣爱好,较好地实现对公众日益增长的精神文化需求方面的提升。

2.4.4 对国内其他图书情报机构的文献保障能力

国家图书馆早在1927年就开启馆际互借业务,2019年国家图书馆已经与全国34个省市自治区的712家图书馆建立了馆际互借关系,年受理借阅请求量达3万余册次。特别是与CALIS、BALIS、NSTL、OCLC等机构建立了更为紧密的合作关系。近五年流通量最多的学科依次是政治法律(D类)、历史地理(K类)、文学(I类)、哲学宗教(B类)、工业技术(T类)。馆际互借已经是国家图书馆外文图书利用的主要途径之一。作为外文图书非到馆利用的重要方式,馆际互借很好的执行了文献信息资源共建共享的理念。

2.5 保障能力评估的主要结论

通过对国家图书馆外文印本图书资源保障能力的评估,可以得出国家图书馆的外文印本图书馆藏结构较为合理、馆藏数量巨大、馆藏质量精良、馆藏利用量较大,各类用户对馆藏外文图书的满意度较高。另外也要正视不足,无论是资源建设经费、馆藏数量、语种数量、学科结构、利用效能都有进一步提高或优化的空间。国家图书馆与世界一流国家图书馆的资源保障能力还有一定差距。

国家图书馆外文印本图书馆藏建设特点是严格遵守了“外文求精、国外出版社求精”的采访方针,形成了具有人文社科领域入藏全面,自然科学基础研究文献收藏较多的特点。海外中国学文献、联合国和政府出版物文献、法律图书、工具书、百科全书等形成了比较完备的入藏体系。每年积极跟踪当年诺贝尔奖项,英美文学大奖等国际重要图书奖项及知名作家作品的入藏,能较好地反映国际社会的政治、文化、历史和科技的发展情况。同时,增强了大局意识,加强“一带一路”国家文献的入藏,较好地做到了国家总书库的职责。

同时需要清醒地看到在数字图书馆时代,虽然外文图书的到馆阅览、外借和馆际互借数量呈现出稳中缓慢下降的态势,但总量仍然可观。这对于外文文献信息资源建设是打了一针强心剂,应该看到作为国内最大的外文文献收藏地,国家图书馆在全国外文文献资源保障中发挥了重要作用。党政军单位、科研院所、高校对国家图书馆的外文印本图书的依赖性仍然很大,进口的外文图书有较高的学术、科研和文化价值,对服务经济发展、科研、教学等事业起到了文献保障的作用,对丰富人们精神文化生活起到了积极作用。

3 关于提升馆藏文献信息资源保障能力的几点思考

结合前文国家图书馆外文印本图书馆藏评估实践,笔者从图书馆文献信息资源的规划、建设、保存、组织、利用、评估的全流程六个环节,提出新环境下提高馆藏文献信息资源保障能力的几点思考。

3.1 规划:做好国家文献信息资源保障体系的顶层设计

文献信息资源是知识型、智慧型社会的战略性资源,是衡量国家综合实力的重要标准之一[2]。一个有国际影响力的大国,必然有一个与之匹配的国家图书馆。国家图书馆需要做好国家文献信息资源保障体系的顶层设计,要做国家文献保障体系中的战略总后方,要做国内图书馆的图书馆。

在国家经济社会转型、科技创新加速的新环境下,图书馆面临着在有限的经费投入下,如何用有限的资源满足用户无限的需求。后疫情时代,图书馆文献信息资源建设需要未雨绸缪、谋定后动,寻求最近的平衡点[15]。国家图书馆需与全国公共图书馆、高校图书馆、科研图书馆等全国文献保障机构协调一致、报团取暖,减少重复建设,共同参与建设更加科学合理的国家文献信息资源战略保障体系,最大限度地满足全社会对文献信息资源的需求。国家级的资源保障体系要与国家教育科学文化事业的发展和国民经济的发展相适应,要与各地区、各部门的文献信息资源需求能力相适应。

3.2 建设:形成以外文学术图书为馆藏优势的多层级馆藏体系

图书馆的文献信息资源建设必须根据各馆的性质、任务,明确建设的重点,既要符合资源建设的一般规律,也要根据各馆实际,有自己的个性[1]。国家图书馆、中山大学图书馆、北京大学图书馆、中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)等很多机构和联盟依然重视外文印本图书的资源入藏[18]。通过本次评估可以发现国家图书馆目前已经形成了较大规模的外文印本图书资源,也形成了比较成熟的外文用户群体。以外文学术图书为核心优势建立多层级的馆藏体系,继续保持馆藏资源的连续性、系统性和完整性,对于馆藏资源服务利用和战略保障有着重要和长远的意义。

从国际学术图书的出版量上看,印本图书还保持着数量上的绝对优势。根据2020年3月4日由世界出版商协会和世界知识产权组织联合发布的“2018年全球出版业状况”报道,2018年美国数字版销售只占出版销售总额的19.4%,日本、瑞典、韩国和美国等这些数字出版销售最多的四个国家,都没有超过其销售总额的四分之一。不少国外出版社仍只出版印本图书,并没有出电子图书计划;从图书定价策略和涨幅上看,参考《图书馆和图书贸易年鉴2020》(Library and book trade almanac2020),取2015年到2019年的5年涨幅平均值,北美学术图书的平均价格涨幅为1.1%,而同期期刊的涨幅是6.2%,图书的涨幅没有期刊涨幅那么剧烈,印本图书的采访压力还在可控范围;从用户需求角度看,经过长期的适应和习惯,印本图书使用习惯有巨大的黏性,印本图书的用户需求仍然旺盛,尤其是用户在做深度社科类研究时,更愿意用纸本图书。

在传统资源和数字资源并存融合发展的新环境下,适宜用发展的眼光、辩证的眼光来看待图书馆馆藏建设的问题[19]。图书馆需要密切追踪国外学术和出版的发展方向,了解用户的文献新需求,继续丰富馆藏资源类型,例如开放获取资源可以纳入图书馆文献信息资源建设范畴[20]。后疫情时期,图书馆需要建立开放存取资源的导航或整合平台,并尝试用一部分订阅费转化为资助开放获取出版的费用[15]。

3.3 保存:对照《公共图书馆法》,确保国家文献资源的战略安全

“十三五”期间,国家图书馆已经启动了国家文献战略储备库建设,注重印本资源的异地保存和数字资源的分布式保存,其他图书馆也更加注重数字资源的长期保存。然而近几年国家间的政治、科技、军事、企业竞争态势更加明显,国家文献信息资源安全受到了新的挑战,国家文献资源战略保障体系的建设意义就更加凸显。对照2018年国家颁布的《公共图书馆法》)第22条“国家图书馆主要承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制等职能”,加快战略保存保障建设工作[21]。面对复杂多变的国际环境,在未来如果遇到灰犀牛事件或者黑天鹅事件,可用较少的投入和积累,最大程度抵消未知危机的影响,确保国家文献信息资源的战略安全。

3.4 组织:特色馆藏需做精做深,加强文献整合力度

珍藏资源、专题资源和特色资源,是图书馆文献信息资源保障能力的重要体现之一。经过评估可以发现,长期积累形成的海外中国学文献、外文善本、联合国和政府资料,这些特藏资源都是国家图书馆的核心馆藏优势资源。目前单纯的图书借阅服务已经不能满足用户的知识服务需求,特藏资源也需要进行更深一层的揭示,重新组织,重构服务。利用关联数据、语义计算等技术,细粒度、多角度地挖掘文献内容。学科特色建设与学科知识服务无缝结合是未来的发展趋势。目前国家图书馆的联合国和外国政府出版物服务平台正朝着这个方向努力,加大了对国外政府开放获取资源的采集和资源整合的力度,以期形成一站式服务平台,提供读者专业化的知识服务。

3.5 利用:优化馆藏学科结构,提高资源的利用效能

智慧图书馆的建设和服务,对图书馆文献资源建设工作提出了新的目标和要求[9]。需要根据服务对象需求的变化,动态优化馆藏结构,保障文献购置经费的合理分配和最大效用。可以用流通采访比分析法衡量图书的利用效能,进一步优化馆藏结构。流通采访比是用学科借阅比除以当年的新书采访比,当其比值大于1时,通常可以认为是应该增加该学科的采访量,当其值小于1时,应该降低该学科的采访量,一般来说,比值在0.5-1.5之间,都是较为合理的区间。以国家图书馆为例,2019年英文图书流通采访比明显大于1的学科有综合类图书(Z类:22.54)、马列毛邓(A类:3.82)、文学(I类:3.09),未来应该继续大力增加这类图书的入藏,满足用户的需求。在有限经费的情况下,尽量保证军事(E类:1.73)、历史地理(K类:1.57)、天文地球(P类:1.55)、自然科学(N类:1.47)、哲学宗教(B类:1.25)等学科的入藏力度。如果经费紧张或者被削减,则需减少环境安全(X类:0.42)、工业技术(T类:0.53)、医药卫生(R类:0.54)等学科的入藏力度。

3.6 评估:研究智慧图书馆下的馆藏质量评估指标,助力馆藏发展规划

馆藏评估是图书馆内部控制的工具,是制定馆藏发展政策和计划的坚实依据。“以评促建”、“以评促投”、“以评促管”、“以评促用”、“以评促效”的评估方针已经深入人心[22]。建立与文献信息资源建设原则相一致的文献信息资源评估指标体系的时机已经成熟[23]。笔者认为随着文献载体类型的变化,馆藏评估理念、内容和方法都发生了较大变化。2001年国家图书馆制定的《国家图书馆绩效评估指标体系》已经不能适应目前的评估需求,需要对照《信息与文献——国家图书馆质量评估》(ISO21248:2019)国际标准[24],梳理智慧图书馆的文献信息资源绩效评估指标。另外,其他各类型图书馆也可以参照全国公共图书馆第六次评估内容[22]、高校双一流学科建设绩效评估等内容及标准,促进资源的整体优化建设,协调纸电比例、学科比例,确保馆藏文献资源得到有效的利用,重新设计评估量表、开发评估工具,细粒度反映出各种馆藏文献信息资源的保障能力,对标国内外一流图书馆,查找差距弥补不足,为馆藏发展政策的制定提供坚实依据。