单喇叭形互通立交设计几个技术细节探讨

2022-05-13谭卫平

谭卫平

(武汉综合交通研究院有限公司, 湖北 武汉 430015)

在高速公路互通立交设计中,单喇叭互通立交具有集中设置收费车道,便于管理,规模较小、投资较少等诸多优点,在中国高速公路为收费公路的体制下,是高速公路与其他普通道路交通转换方式中最优先选择的互通式立体交叉形式。尽管单喇叭形互通应用广泛,匝道少,结构形式简单,但在实际使用中,交通安全问题十分突出,主要集中在内环匝道、匝道分合流出入口连接处及变速车道上[1-2]。因此,把握好单喇叭形互通立交匝道线形及出入口的连接设计至关重要。

该文以平原微丘区高速公路单喇叭形互通立交设计为例,对几个较为突出的技术细节,如出口匝道平面线形、匝道横断面布置、变速车道的横坡设计等进行讨论,为单喇叭形互通立交优化设计提供参考。

1 单喇叭互通布置的基本原则

(1) 单喇叭互通立交的地理位置布局应根据区域路网现状和远期规划,结合城镇规划,满足沿线地方交通流转换的交通功能需求,促进地方经济发展。

(2) 单喇叭互通立交应注重整体布局,采用紧凑的结构形式,立交几何布线尽可能简单,线形流畅,交通流向清晰,以提升互通服务水平。

(3) 单喇叭互通立交匝道线形布设应与地形、地物相协调,互通内的景观设计应有美学效果。

(4) 根据远景年设计交通量、被交路等级等选取合理的匝道形式、匝道设计速度、匝道车道数和匝道半径及坡度。

(5) 在满足行业标准、设计规范的前提下,选取合理的设计技术指标,控制互通立交的工程规模,从而减少投资。

(6) 互通立交的形式选择应便于管理,采用集中设置匝道收费站的收费方式。

2 设计要素

为满足其使用功能,达到交通安全行驶目的,针对单喇叭互通布置的基本原则及设计要求,在匝道线形设计、匝道的横断面布置及变速车道的横坡设计等方面,做一些有益探讨[3-5]。

2.1 出口匝道平面线形设计

国内外研究成果表明:从公路运行安全分析角度看,互通式立体交叉中出口匝道的交通事故率最高,其次是变速车道,入口匝道的事故率最低。当出口匝道平面控制曲线半径为60~90 m时,安全度最高;当控制曲线半径为90~180 m时,安全度最低;当控制曲线半径大于180 m时,随着半径的增加,交通事故率呈下降趋势。这是因为小半径曲线转角变化较快,驾驶员获取的转向信息更为明显,便能提前采取减速等应对措施,而变速车道越长,越有利于驾驶员变速操作,从而提高安全性。

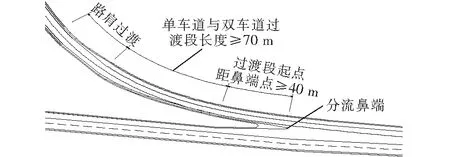

单喇叭形互通直接式出口匝道平面线形一般要满足8个具体设计指标(图1):① 渐变段长度L1;② 减速车道长度L2;③ 出口匝道流出角渐变率;④ 控制曲线圆曲线半径R2;⑤ 分流鼻端点处平曲线最小曲率半径R3;⑥ 分流鼻端附近出口匝道回旋线参数A;⑦ 运行速度过渡段上任一点L的平曲线曲率半径R4;⑧ 当分流点位于缓和曲线上,则分流鼻端点后的缓和曲线长度L3需满足超高过渡需要。

图1 单车道出口匝道运行速度过渡及曲线要素示意图

其中,规定的渐变段、减速车道长度均为最小长度;出口渐变率为最大渐变率;控制曲线圆曲线半径、分流鼻端处平曲线曲率半径和回旋线参数均为最小值。在设计中,通常理解错误或被忽视的有两点:

(1) 分流鼻端点处平曲线最小曲率半径R3是指鼻端点处的曲率半径,并不要求一定是圆曲线,也可为直线。当为直线时,相接的回旋线应满足最小参数值、运行速度过渡和超高过渡需要。

(2) 由于分流鼻端点至控制曲线之间的路段存在较大的运行速度差,且此路段的减速度、路面横坡等均在变化,为使运行速度过渡连续、平稳,应适当保证运行速度过渡段的长度。因此,细则中规定运行速度过渡段上任一点L的平曲线曲率半径R4不小于图2查取的曲率半径值。这一点在设计中经常被忽视,特别是在B形单喇叭互通中,环形匝道出口的控制曲线平面半径取值一般较小,运行速度过渡段较短,则会导致车辆减速不充分,以较高的运行速度进入控制曲线,而控制曲线是以设计速度为依据设置的平面线形和超高横坡,运行速度超过设计速度较多、车辆离心力大于横向摩阻力时,会出现车辆侧滑、侧翻等安全事故,因此,应设置较长的回旋线来满足运行速度过渡,以保证运行安全。

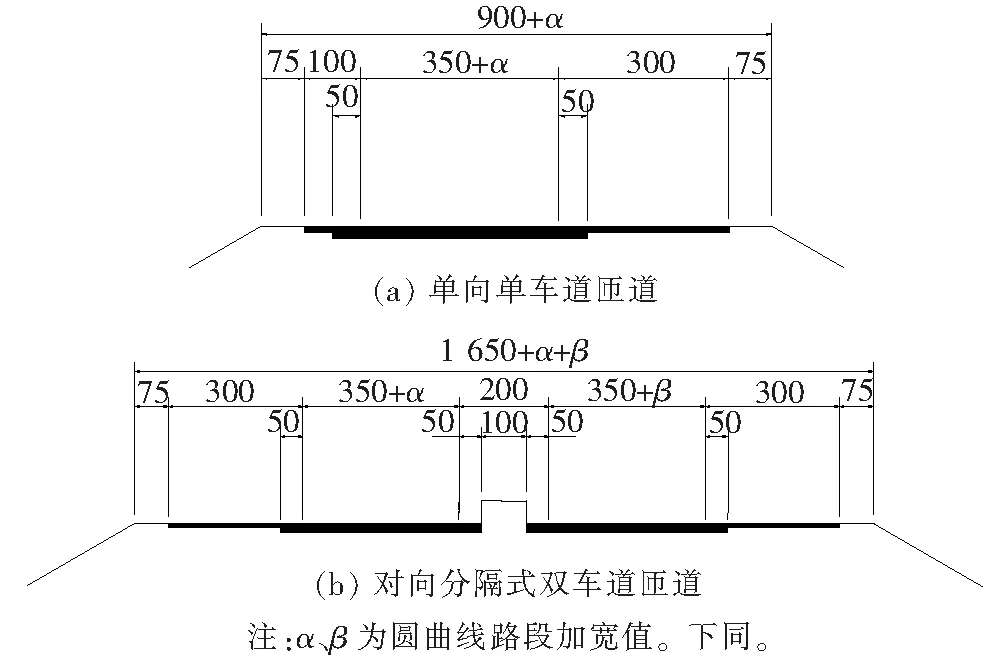

2.2 匝道的横断面

匝道车道数及横断面类型应根据匝道设计小时交通量、交通组成、设计速度、服务水平及超车需要等确定[4-5]。在单喇叭形互通设计中,通常出现两个横断面布置错误:① 单喇叭形互通中对向分隔式匝道车道数;② 匝道收费站广场出口至匝道端部平面交叉路段的路基标准横断面。

在互通式立体交叉设计中,单喇叭形互通立交匝道通常情况下采用单向单车道匝道和对向分隔式双车道匝道,如图3所示。

图2 匝道运行速度过渡段上任一点的平曲线最小曲率半径

图3 单喇叭互通匝道横断面基本类型(单位:cm)

单喇叭形互通式立体交叉的半直连式匝道长度(从鼻端至匝道收费广场)一般均超过500 m,根据规范要求,当单车道匝道长度大于500 m时,应采用不设紧急停车带的单向双车道匝道,即使设计交通量未超过单车道匝道的设计通行能力,也应增加一个车道供超车使用。若单喇叭形互通式立体交叉的半直连式匝道采用对向分隔式双车道匝道则不满足规范要求,且在单车道匝道上,慢速行驶的车辆将导致匝道全路段通行能力下降,不能满足设计服务水平,因此,单喇叭形互通中的半直连式匝道横断面应进行调整。

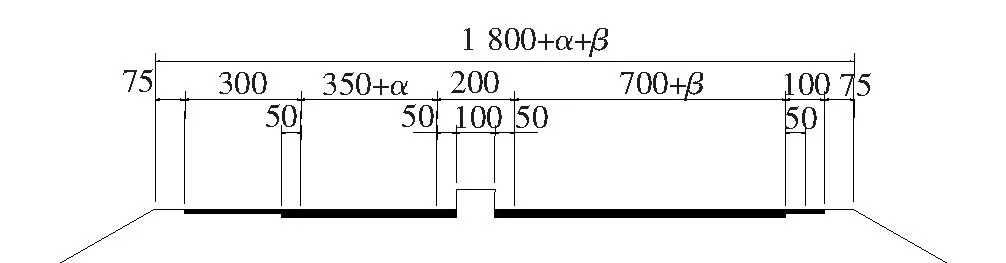

半直连式匝道应采用不设紧急停车带的单向双车道匝道,当环形匝道仍采用单向单车道时,则对向分隔式匝道应调整为对向分隔式三车道匝道,如图4所示,可供超车之需,在工程造价增加不多的情况下,满足设计服务水平。

当采用对向分隔式三车道匝道时,半直连式匝道应采用单车道变速车道,单车道与双车道之间的过渡应在分流鼻端点后的匝道范围内完成,如图5所示。

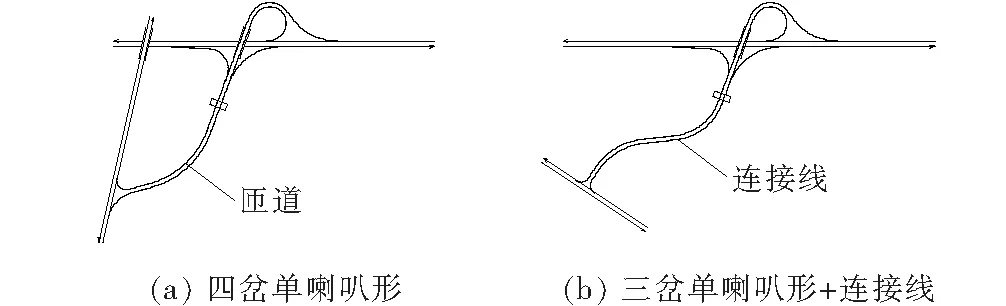

匝道收费站广场出口至匝道端部平面交叉路段的路基标准横断面可根据交通量大小及组成适当确定。当按照四岔交叉的单喇叭形设计时,与被交叉公路的连接即按匝道设计,采用对向双车道匝道横断面;当匝道收费站广场至匝道端部平面交叉相距较远时,从交通组织和交通运行的角度考虑,单喇叭形可视为独立的三岔交叉互通式立体交叉,此时,匝道收费站广场出口至匝道端部平面交叉路段可按照连接线设计,采用相应等级公路的横断面布置,如图6所示。

图4 对向分隔式三车道匝道横断面(单位:cm)

图5 双车道匝道与单车道变速车道之间的过渡

图6 四岔单喇叭形与三岔单喇叭形

2.3 变速车道的横坡设计

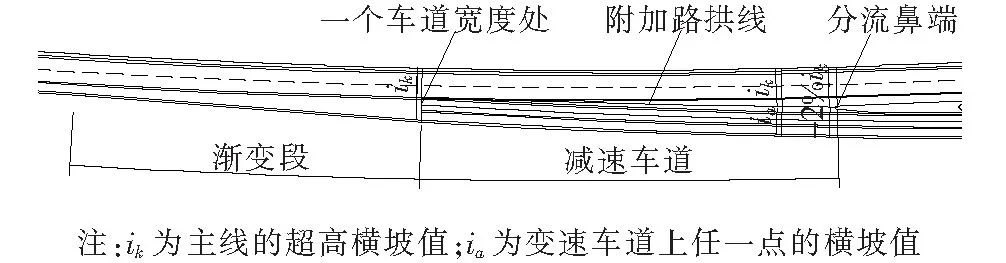

变速车道横坡设计的难点在于主线为曲线超高路段的设置及过渡。此时,变速车道的横坡设计主要有3个技术要点[6-8]:① 当变速车道位于主线平曲线内侧时,变速车道应采用与主线相同的横坡;② 当变速车道位于主线平曲线外侧时,鼻端点处的匝道横坡应向外倾斜,在一个车道宽度处至鼻端点之间的三角区设置附加路拱进行反向过渡;③ 鼻端点处的匝道横坡与主线横坡的代数差不应大于6%。

当变速车道位于主线平曲线外侧时,关于鼻端处外倾横坡取值及变速车道的高程计算方式,规范并未作规定,导致很多设计人员把握不准。

根据互通区主线线形条件要求,通过主线平曲线最小半径和极限半径计算得知,互通区主线的横断面最大超高一般值为3%,极限值为4%,而规范规定鼻端点处的匝道横坡与主线横坡的代数差不大于6%,那么,若鼻端点处的匝道横坡采用向外倾斜0%~1%,则变速车道上横坡为0%的路段较长,会导致排水困难;若主线超高横坡为2%时,鼻端点处的匝道横坡可采用向外倾斜3%~4%,但此处的曲率半径一般较大,采用较大横坡会导致车辆侧滑、行车舒适性降低等情况,因此,鼻端点处的匝道横坡一般采用向外倾斜2%较为适宜,如图7所示。

图7 变速车道横坡过渡示意图

附加路拱线一般采用三点法,即取鼻端点处圆弧的圆心、未作偏宽的路缘带交点、变速车道起点处的主线路缘带中点作一段圆弧或样条曲线。

一个车道宽度处至鼻端之间的变速车道段的横坡则由ik变化至-2%,可采用线性渐变或三次抛物线渐变。变速车道的各点高程应根据主线设计高程及横坡推算至附加路拱线,再根据变速车道的横坡推算至匝道各点。实际上,附加路拱线就是主线与变速车道的分水岭,路面在该三角区会出现扭曲,但因其位于导流线区域,不允许车辆通行,且横坡代数差不大,故不影响安全。

3 结语

影响互通立交设计的因素较多,需结合地形、地物,从交通安全、工程经济等方面综合考虑,该文以单喇叭形互通立交设计为例,对互通立交设计中出口匝道平面线形、匝道横断面布置、变速车道的横坡设计等几个较为突出的技术细节进行探讨,可为互通立交安全设计提供参考。