社区基金会本土化过程中社区领导力的构建与型塑

2022-05-13原珂

〔摘要〕社区专业理念引领与技术支持是社区基金会更加积极且具有战略意义的运作模式,也是资助型基金会发挥功能的重点所在。在我国,社区基金会作为一种“舶来品”,其在本土化过程中应致力于发挥社区领导力,以引领未来社区之愿景与变革。从功能视角来看,社区基金会应发挥“引领者”“催化者”“资源链接者”“参与者”“陪伴者”等社区领导力的多维作用。具体来说,其作用分别体现为:集合共同理念,创造共同利益;作为社区变革创新的助推器,“催化”社区变革;发挥资源链接与服务供给作用,充当社区“准资源平台”;营造社区治理共同体,推动居民积极参与;构建社会信任,建设智慧资本。

〔关键词〕社区基金会,本土化,社区领导力,居民参与

〔中图分类号〕D630〔文献标识码〕A〔文章编号〕1004-4175(2022)02-0061-10

〔基金项目〕国家社会科学基金青年项目“社区基金会在基层社会治理新格局中的作用研究”(20CSH091),对外经济贸易大学优秀青年学者资助项目(21YQ20),主持人原珂。

一、研究背景与问题提出

2021年4月28日,中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》提出,要完善社会力量参与基层治理激励政策,并要求支持设立社区基金会等协作载体。2021年9月30日,民政部印发的《“十四五”社会组织发展规划》中进一步提出,推进社会组织高质量发展以满足人民日益增长的美好生活需要,并明确要求推动社会组织发展从“多不多”“快不快”向“稳不稳”“好不好”转变,从注重数量增长、规模扩张向能力提升、作用发挥转型,推动社会组织在全面建设社会主义现代化国家新征程中发挥积极作用〔1〕。而社区基金会作为一种新型的枢纽型社会组织,在当前我国基层社会治理新格局中的重要作用已愈发凸显。

追根溯源,社区基金会作为一种“舶来品”,在欧美发达国家和地区已有上百年的发展历程,进入21世纪以来又再次彰显出新的活力,其中社区领导力(此处应特别注意的是,文中所讲的“社区领导力”或“社区领导”主要是指在基层党组织的核心领导下,社区基金会在专业理念引领与技术支持方面所发挥的作用)①是其主要体现之一。特别是伴随着近年来国际社会公益事业的持续发展,社区基金会已经逐渐从过去主要的“服务捐赠者”角色上升到“响应社区需求者”角色,并日渐发挥其特有的社区领导力作用。通常来说,社区治理有三大核心主题,即“社区领导力、促进公共服务的供给与管理、培育社会资本”〔2〕。与此同时,诸多社区基金会的理事们也认为,“培育社区领导力”是社区基金会未来竞争的核心优势所在〔3〕4。在我国,自首家社区基金会——桃源居公益事业发展基金会2008年成立至今,十余年来我国社区基金会已得到了快速发展。相关统计数据显示,截至2021年7月底,我国共成立社区基金会187家,主要分布在上海、广州、深圳等东部沿海发达城市。2019年度全国社区基金会资产合计约5.3亿元,其中沪粤两地资产占比超过70%,且有十余家社区基金会2019年度资产超过千万元②。

在实际运作中,尽管社区基金会在我国本土化过程中还存在着认知度低、认同度低、运行决策“去行政化”难、本地资源募集难、专业化队伍养成难等问题与困境〔4〕,但也需要肯定的是,社區基金会在新时代基层社会治理新格局中已逐渐开始承担上述三项核心职能,且愈发彰显出足够的胜任力。其中,积极培育社区领导力也理应是新时代我国社区基金会可持续发展的核心竞争力。更进一步说,当前我国的社区基金会是否能够胜任社区领导角色,并充分发挥社区领导力,关涉其作为一种枢纽型社会组织在全面建设社会主义现代化国家新征程中的职责使命。当然,这既是一个值得深入探究的新问题,也是本研究的切入点与着力点。

二、何以可能:社区基金会之社区领导能力的考量

社区专业理念引领与技术支持是社区基金会更加积极且具有战略意义的运作模式,也是资助型基金会发挥功能的重点所在。此处的“社区专业理念引领与技术支持”可以说是社区基金会“社区领导力”的概括性体现。美国蓝图研究和设计公司(Blueprint Research and Design)在其2005年出版的报告《On the Brink of New Promise:The Future of U.S. Community Foundations》中认为,“判断一个社区基金会是否成功,不能仅看其资产规模的大小,更要着眼于其是否发挥了应有的作用,是否有助于社区长期的发展,社区基金会要将其永久捐赠基金的资产与其在社区中的领导力紧密连接起来”〔5〕。由此推知,社区基金会在社区中是否具有长期领导力应是社区基金会可持续发展的重要关系能力或核心要素之一。其实,在欧美社区基金会发展较为成熟的地方,社区基金会早已被越来越多地视为可以发挥社区领导能力的重要非政府主体,它将资金、人员、知识和网络结合起来,在地方层面解决公共问题〔6〕。既有研究也已从多方面证实了这一观点。例如:荣格(Tobias Jung)等人提出,社区基金会是一个用途广泛的慈善组织,有着资源开发、财务管理、捐助服务、赠款和方案支助以及社区领导五大功能〔7〕;莫特基金会(Charles Stewart Mott Foundation)将社区基金会的角色归纳为本地资助者、本地问题回应者、社区议题倡导者、慈善资源管理者与跨界合作推动者〔8〕;Draddy和Morgan提出社区基金会角色功能的三角框架,即捐赠者服务(Donor Services)、资源平台(Matchmaker)和社区领导者(Community Lead‐ership)三大角色功能。由上可知,不论是社区议题倡导者还是社区领导者,其均认为社区基金会具有社区领导者的优势潜质与能力。更进一步,Doug Easterling认为基于下述因素社区基金会能够完全胜任社区领导者的角色:募集资金(Monetary re‐sources)、自由裁量募集资金的使用权(Discretion in the use of those resources)、致力于公益的使命(A mission focused on the common good)、对社区议题和社区资源的深度把握(Deep and broad knowledge of community issues and community resources)、广泛的信任(Widespread credibility)、对社区不同部门领导者的友好人际关系(Personal relationships with lead‐ers from almost every sector of the community)等〔9〕。由此可知,无论是从培育公民参与到会议召集,还是维护社区利益,社区基金会都可以领导其他主体共同行动,扮演社区领导者角色。同时,他还认为,这些因素在培育、发展和贯彻建立社会资本的有效策略中是十分有价值的〔9〕。法国学者博德甚至认为,社区基金会可以成为世界上最好的社区领导者。他认为实践中应该把社区自身、居民个体和外界资源整合起来,产生一种显著的、共享的、持续性的影响来解决社区面临的挑战,共同创造一个美好的未来。另外,社区基金会的独特优势在于其地域性,它和社区本身的需求、本土的资源、多元的利益相关方紧密相连,故理应也能够胜任未来社区治理的领导者角色。由此推知,社区基金会应当致力于做社区的领导者。

在中国,伴随着社区基金会十余年的快速发展,学界对其研究成果也日渐增多,如既有研究涉及社区基金会成立意义、概念内涵、目标使命、特征类型、作用功能、运作机制、发展模式以及与政府、企业、其他社会组织等主体的互动关系。其中,关于社区基金会在基层社会治理中的作用功能探究,主要集中在两个方面:一是发挥“水”的作用,即作为社区公益资产的“蓄水池”,社区基金会是社区公益事业发展的源头活水,能够有效推动和支持社区社会组织、社区志愿者等群体的发展;二是发挥枢纽组织“桥梁”作用,即能够有效撬动社会资源,进而引导多元力量参与所在社区治理。在某种意义上,这也是社区基金会本土化过程中社区领导力的体现,但其还不足以支撑社区基金会之领导能力的系统理论。同时,针对社区基金会在我国基层社区治理中能否发挥社区领导力方面的专门性研究也相对较少,既有些许研究成果也是零星地散见于其他相关研究中,如:章敏敏、夏建中在探讨社区基金会的运作模式中强调其应承担起社区领导者的角色,并加强同其他社区组织的合作关系〔10〕;南方在探讨社区基金会角色定位与发展策略时提出,社区基金会应扮演本地资助者、本地问题回应者、社区参与动员者、慈善资源管理者、跨界合作推动者等五大领导角色〔11〕。在此基础上,本研究旨在系统探究社区基金会在我国基层社会治理新格局中发挥社区领导力的“可能”之效及其“可为”之径。

三、何以可为:社区基金会本土化中多重领导角色的构建与型塑

鉴于传统上社区基金会大都遵循捐助者驱动的模式,其目标主要在于资产积累和慈善基金的有效分配。饶锦兴、王筱昀通过对美国社区基金会使命的系统研究后发现,其社区领导力主要体现在三个方面:发展永久性非限定捐赠资金、服务捐赠者和回应社区需求〔12〕。然而,当前社区基金会在中国本土化的过程中已因地制宜超越了传统捐助者驱动下以资产积累和慈善基金的有效分配为目标模式,即超越了筹款和赠款这两个主要功能,而日渐迈入引导和指导社区变革之路,拥有独特的潜力来促进地方领导。因为它们具有“机构的灵活性、跨界关系的范围、公民地位以及聚合能力”等特点〔6〕。在这种意义上,社区基金会成功与否,更多地由社区领导这一角色或者说能力是否有效发挥来衡量。

在实际运作中,社区领导能力可以理解为包括社区居委会、业主委员会以及社区慈善或非营利组织等在内的社区治理主体作为变革催化剂、解决当地问题和创造政策变革的多维能力②。在这种意义上,根据社区基金会的使命与章程,一个成熟的社区基金会应当承担起“资源开发”“财务管理”“捐助服务”“赠款和方案支助”“社区领导”五大功能〔13〕。在此,结合社区基金会当前在我国基层社会治理新格局中的定位与作用,主要从功能视角探讨社区基金会发挥“社区领导力”的多维角色,包括“引领者”“催化者”“资源链接者”“参与者”“陪伴者”等領导角色。

(一)“引领者”:集合共同理念,创造共同利益

理念是行动的先导。新时代中国社会治理新征程中的社区治理体系与治理能力的现代化,关键在于多元社区治理主体的发育及其角色功能的结构性安排是否恰当合理,以及是否具备相适应的核心理念,这无疑是新时代极具挑战性的难题。社区基金会作为现代社区治理的重要主体之一,其理念的先进与否,是影响社区治理创新的重要制度变量。实践中,社区基金会的理念引领主要体现在社区议题的倡导者、变革社区慈善理念、专业社会工作理念引领等方面,以通过先进理念的引领集合与型塑社区“共同理念”,创造社区“共同利益”。

其一,社区议题的“倡导者”。主要体现在两方面:一方面,社区基金会围绕社区公共事务,对相关热点难点议题进行收集整理,并提出倡议,以切实解决社区真正的需求。如广东省千禾社区公益基金会在实际运作中更多地发挥着“议题引领、战略设计和资源链接”的角色。其中,议题引领是关键,指引社区基金会发展方向。具体来说,主要是通过与社区利益相关者围绕议题进行顶层设计,制定愿景、长期目标和短期目标。与此同时,在以往资助的最佳实践和充分调研的基础上,拟定策略和行动方向,以最终确定这个议题的资助方向。另一方面,社区基金会还能够积极引导居民社区参与,并使其关注社区公共事务及发展问题。社区基金会作为社区慈善的中介,在追求高额捐款和资金积累的过程中,能够积极引导居民参与社区治理。在这种意义上,社区基金会不仅能够“聚沙成塔”,有效整合社区零散的小额捐赠,而且凭借小额捐赠过程,能够引导居民关注社区问题和社区发展,提升社区居民的社区参与感、归属感。尽管实践中捐赠数额对解决社区问题也许是杯水车薪,但其对居民社区参与具有重要启蒙意义。

其二,社区慈善氛围的营造者。从根本上来说,社区基金会作为一种公益慈善组织,发挥着社区“慈善枢纽”和“公益引擎”的作用。因此,传播与营造慈善氛围理应是其终极使命。朱健刚、胡小平认为,社区基金会营造社区慈善理念及其促进社区慈善的核心特质,是使其在全球百年发展史上经久不衰的重要原因之一〔14〕。结合实际,社区基金会在本土化过程中若要充分挖掘社区慈善资源,则首先必须从现代慈善文化灌输和捐献机制构建两个方面着力。一是通过现代慈善文化的宣传教育帮助民众树立现代慈善理念,形成“人人慈善、天天慈善、事事慈善、处处慈善”的氛围,使慈善成为一种生活方式;二是可以尝试通过鼓励民众捐献财物激励机制的构建和引导相关部门在捐赠税收减免优惠政策的创新等,助力多元主体现代慈善理念的型塑。其实,在现代社会中,公益慈善文化理念与价值是社会公益的价值基础。当一个社会中富含这种价值时,就会洋溢着公益精神;当政府科层体系与这种价值相结合的时候,官僚体制的弊端就能够得到缓解;而市场之所以不能最终解决社会公益供给问题,也是源于其中缺乏这种价值〔15〕324。而不论对政府部门还是市场部门来说,其若要参与营造一种有意义的高效负责的公民环境,减少交易成本,就必须具有公益精神,践行社会责任。在此,有一种观点认为,企业家和企业主动践行社会责任是一种高尚追求。但笔者对此不能苟同。根据企业公民理论,社会是企业利益的来源,企业作为社会的一员,必须融入社会群体之中,与各种组织产生互动。企业不只是社会财富的创造者,同时还是社会资源的消耗者。因此,企业与社会是一种共生共荣的关系,企业在处理与社会的关系时必须主动承担起应承担的社会责任,把企业的发展融入社会的发展之中〔16〕。

其三,专业社会工作的理念引领者。社区基金会可以助力回应社区多样化需求,故社区基金会通常与社区中的不同主体之间都具有密切关系。且源于这种密切关系,社区基金会可以在其项目设计和运作中有意识地强化对不同主体公益意识和公益习惯的培养,进而广泛动员社区成员以自治、互助的方式解决社区问题。一是引领社区社会组织发展方向。鉴于现实中很少有专业的人力资源会将“为社区社会组织管理基金并资助其项目”作为其工作要项,而社区基金会正是如此。它可以通过设立不同的基金以满足这些社区社会组织之日常或紧急的需要,并与之一起承担风险。但需要明确的一点是,社区基金会为社区社会组织所做的并非仅仅是直接的资金支持,技术援助也是十分重要的一项工作内容。与此同时,社区基金会还会向它们提供机会构建不同组织之间以及组织与捐赠人之间的关系网络。由此可知,社区基金会可以通过提供资金资源、专业技术及先进公益理念的教育机会等,引导社区社会组织“走向卓越”的使命。二是培育社区专业人才和社区志愿者。一方面,在实践中,社区基金会可以通过搭建捐赠平台、实施战略资助,培养社区专业人才。鉴于现实中很多社区基金会都面临着人力资源不足的问题,为此,动员社工、充分发挥社工的专业理念引领作用,让这些专业的人来做培训工作,既可以有效培育社区专业人才,也能够弥补其自身人手短缺的问题。另一方面,培育社区志愿者。社区基金会的成功要素之一就是在明确定位后,有机嵌入社区原有生态。而有机嵌入往往是个循序渐进的过程。在这个过程中,培养社区志愿者可能是一个比较有效的方式。例如,某社区基金会启动了“A行动”项目,其中就包括把一些志愿者组织起来,让他们成为领导小组,针对各团队不同的需求组织相应的能力建设,之后有的志愿者团队自己组织了晚会,通过这些形式把社区居民的积极性调动起来,让大家走出门来,也让社区凝聚起来,这样就使得整个社区被激活起来。

社区基金会的服务对象可能是社区居民、专业社区组织,也可能是其他公益基金会、商业组织、相关政府部门等。但不论是任何主体,其在资金筹集及运作上,若有社区基金会的专业金融理念来引领,则是十分有益的。同时,社区基金会也能够通过其专业金融理念来积极引导社区资源集聚与整合,以发挥其资源引导的作用。更为甚者,社区基金会还能够在基层组织治理和社区成员培养中贯彻这些理念,从而塑造一个健康发展的社区。

(二)“催化者”:作为社区变革创新的助推器,“催化”社区变革

国外诸多研究皆表明,社区基金会在社区里担负资源提供者、调人(broker),以及创新事务的触发者(catalyst),甚至扮演创造与界定社区需求的角色。譬如,一些社区基金会在成立后,通常会不定期进行一系列的社区居民需求调查,一方面借此了解社区最为迫切的问题并加以回应,另一方面也让社区居民知道有此类基金会存在的事实。在某种意义上,上述“调人”和“创新事务的触发者”即是社区基金会“催化者”角色与功能的发挥。保罗·拉夏贝尔(Paul Lachapelle)认为,社区基金会在社区治理中的催化作用主要体现在四个方面:促进社区协商进程(Promoting deliberative processes),催化社区愿景(Catalyzing a community vision),培育社区能力(Developing leadership capacity),孕育社区主人翁意识(Instilling a sense of ownership)〔17〕。结合实际,社区基金会在新时代我国基层社会治理新格局中也应扮演起“催化者”的角色。具体来说:

其一,“催化”社区愿景与变革的理想平台。调研中发现,我国社区基金会在深圳、成都等地的实践中,往往被视为一种政府催化社区愿景与变革的理想平台③。在这种意义上,社区基金会成为政府部门开展基层社会治理创新的一大“抓手”。针对前者,根据成都市现有的9家社区基金会之章程,其使命宗旨或业务范围皆涉及成都市当前正在推进的城乡社区可持续总体营造行动之愿景;针对后者,以社区基金会在引领基层公益慈善生态变革为例,其在社区公益慈善价值生态链中就是链接社区社会组织和各种社会慈善资源的中介。在此种意义上,它是一个中间环节,能够起到“四两拨千斤”的催化作用。

其二,“催化”居民参与意识,切实成为基层民主的助推器。社区基金会在中国的出现和快速发展,不仅为广大城市社区的居民自治补上了资金短板,而且更在深层次上激活了社区居民的参与意识,进而促进了整个基层民主的发育程度。更进一步说,只有社区基金会发展好了,社区居民自治才能真正搞起来。有研究者指出,探究社区基金会参与基层政治至少应当从三个维度观察和研判,即组织定位、组织机构及运行过程。但不论组织定位和机构如何设置,社区基金会在其运行过程中能否真正参与社区治理的事务,而非仅限于做项目或合同服务外包等具体事项,这都是其能否真正变成推动基层民主的一个推动器或一种催化剂的要害所在。

其三,培育发掘社区能人和催化社区自治新主体的形成。一方面,社区基金会在扎根社区需求中能够有效培育并发掘社区能人,助力基层社会治理与创新作为。上海市徐汇区各街镇社区基金会通过开展自治项目,发掘了一批社区治理能人。如田林社区基金会通过走访调研社区需求,设立了“社区能人圈”项目,按照居民区的需求拟定不同的主题,吸引对社区有热情、有担当、有想法的社区能人参与到社区治理中来,让社区居民真正从“被动享受者”变成“社区建设参与者”。目前该基金会已吸引上百位年轻的志愿者加入“能人圈”隊伍,并设立“爱汇童行”助力儿童成长等志愿服务项目。另一方面,“催化”社区自治新主体的形成及创新社区参与的方式方法,化解或缓和社区各种矛盾冲突。王杰秀等学者认为,社区基金会可以本着“解决社区问题——实现社区愿景”的使命,为参与中的各主体提供达成谅解与合作的基础,共同推进社区的良性发展〔18〕146。也有研究认为,社区基金会作为一种重要的新兴基金会类型和枢纽型社区社会组织,兼具基金会和公益社会组织的双重属性,被视为国家与社会转型时期解决城乡社区治理困境,提高社区居民福利供给的一种制度性安排和权力资源配置〔19〕。实践证明,社区基金会在参与社区营造或社区再造的过程中,不仅能够催生一批新的自治主体和型塑新的社区参与方式,而且这些社区自治新主体和参与方式的创新还能够于无形中化解城市社区治理的诸多困境与问题。针对前者,如社区基金会托管下诸多社区基金或社区微基金的成立与发展,将会形成一大批基于社区基金或微基金的管理委员会,而这些管理委员会基于居民完全自治的管理方式,必然能够通过“自我管理、自我服务、自我监督、自我教育”的方式,促进基层民主的启蒙和提升社区居民自治的能力;针对后者,社区基金会则在解决社区矛盾纠纷或冲突方面具有重要“催化”作用,如解决社区资金不足、社区参与不足、治理创新不足等问题。

(三)“链接者”:发挥社区资源动员作用,充当社区“准资源平台”

既有研究表明,社区基金会具有资源链接和服务供给的双重功能〔20〕。社区基金会立足社区需求,通过资源链接,盘活各类社会资源,建构各种社会关系网络,有利于打造基层社会治理共同体。当然,这也是社区基金会领导能力发挥的重要体现。

其一,发挥社区资源动员作用,增强社区赋能,提升社区培力。社区基金会扎根社区、服务社区,天然与社区组织及民众具有密切联系,理应发挥其社区资源动员者角色与功能。实践中,通过社区基金会的资金募集、需求调查、民主决策、项目运作、受惠对象确定、绩效评估等形式,广泛调动社区单位与个人的参与,让居民在参与中了解社区、关心社区、奉献社区、热爱社区,维系本地的社会团结,增强社区社会资本,促进社区自治共治,形成利益共同体,进而打造“社区共同体”。在这种意义上,积极动员和引导社会资源参与社区治理领域,社区基金会无疑是一种有效的资源筹集方式。然而,社区基金会的功能不仅在于筹集资源,更重要的是,社区基金会还是社区赋能和社区培力的一种有效工具,借此调动本地资源,积累社区资本和社区信任,进而实现社区居民在更深层次上参与社区治理。朱健刚、胡小平认为,鉴于我国各地社区社会服务需求量大、种类多,养老需求、儿童健康发展需求、精准扶贫等社会服务需求甚为明显,但全国的社区服务机构覆盖率不够高,社会服务机构的资源供给还不足,各地区社会服务差异大,公共服务均等化受到挑战,社区基金会可以作为一种有效的资源筹集与整合方式来引导社会资源参与社区共建共治〔14〕。

其二,充当社区“准资源平台”。募集资金、提供资助及保值增值是社区基金会的三大功能。2017年6月中共中央国务院出台的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中提出,“不断拓宽城乡社区治理资金筹集渠道,鼓励通过慈善捐赠、设立社区基金会等方式,引导社会资金投向城乡社区治理领域”④。理论上,社区基金会作为一种兼具金融属性和社区属性的枢纽型公益慈善组织,能够有效为城乡社区治理募集资金和为其他社区社会组织提供资助⑤。实践中,聚集公益资源作为社区基金会最为突出的功能,诸多研究早已证实这一观点,故在此重点探讨其提供资助的角色与功能。这就涉及一个现实问题,即在当前我国社区治理多元主体中,基本上没有涉及社区发展资金的主体,或是说没有专门提供社区治理资金或资源的主体。也就是说,现有多元治理主体都是资源的使用方而非供给方,而社区基金会恰恰就是这样的一种社区社会组织,尤其是资助型定位的社区基金会,其主要使命就是提供资助,助力社区社会组织的发展。当然,在此过程中,社区基金会还可以向社区组织等提供专业的技术援助。因为其业务范围不局限于传统扶贫济困、助残帮幼等,也可以发展类似于社区更新、环境治理等多种项目。本质上,社区基金会募集资源和提供资助的过程,也是其链接与整合社区资源的过程,且伴随着这一过程的深化,社区基金会及其所在社区的影响力也在不断扩大,特别是伴随着资源平台功能的深入发挥,社区基金会可以发展为社区中具有影响力的引领性社区组织。在某种意义上,这亦是社区基金会逐渐从“准资源平台”整合者角色向社区治理之领导者角色的变迁过程〔21〕。

此外,社区基金会还具有联结政策与影响政策的作用,改善政社关系。托拜厄斯(Jenny Tobias)认为,社区基金会能够为联结政策与影响政策提供重要机遇,充当资源链接者的角色,为其他不同组织表达政策性观点提供良好的空间,可以参与到与政府的政策对话过程中〔7〕。同时,社区基金会因具有本地资源、本地利益相关者、本地解决方案的三个根本特点,还能够使许多社会问题更好地在社区层面以慈善、公益、自治、互助等方式来解决,从而有效弥补政府普惠、“漫灌”式服务的短板。因此,可以进一步推知,上述催化、链接作用还体现为有效促进融合。换言之,社区基金会不仅扮演着社会慈善“催化剂”和“链接器”的角色,而且还是社会融合的桥梁。

(四)“参与者”:营造社区治理共同体,推动居民积极参与

现代社会是多元社会。因此,社区本身的多元化,决定了社区基金会的参与必然是多元性的。实践中,社区基金会不仅仅是一个“账号”,它更是一个平台,且这个平台的功能不限于培育社区公益慈善理念和营造人人公益的慈善氛围,还代表着一种“参与”范式下新的社区治理工作方法和新的社会关系模式建构〔22〕44。在这种意义上,作为“参与者”角色的社区基金会应是为社区内各成员包括个人、机构、企业、公益组织、政府等提供社区参与的平台。唯有如此,才能切实构建起社区治理共同体。

其一,从根本上来说,社区基金会本身就具有很强的参与性。因为其扎根社区需求,解决社区问题的使命就决定了其必须参与社区事务。瑞奇和普瑞(Frank Ridzi & Trina Prior)通过对社区基金会参与运营社区福利项目中的角色定位,认为其主要通过对话和协商兩种社会化参与方式实现社区领导力〔23〕。实践中,其远不止这两种参与方式。例如,社区基金会做政府采购的项目,要跟很多居民密切接触;再如去做居委会资金项目评估,了解社区居民对社区公共事务的想法等;未来还要尝试开放更多空间,让居民来讨论。与此同时,今后还更需捐赠人的参与,因为社区基金会要做参与式捐赠,要体现捐赠人本身的意愿,让捐赠人参与决策,做到个性化和多元化。

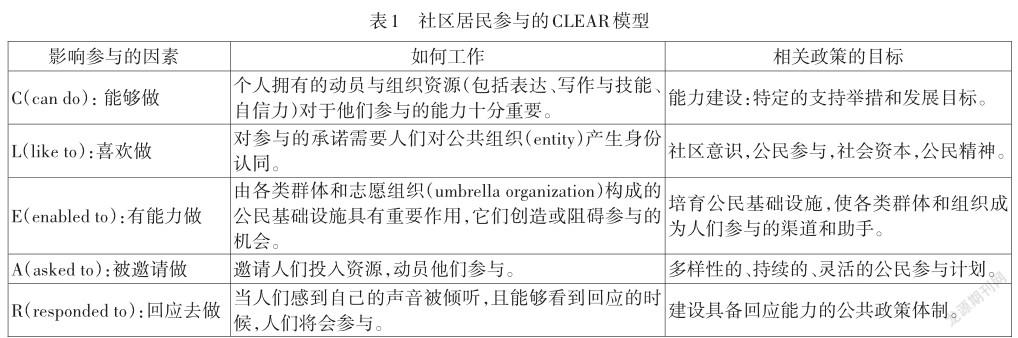

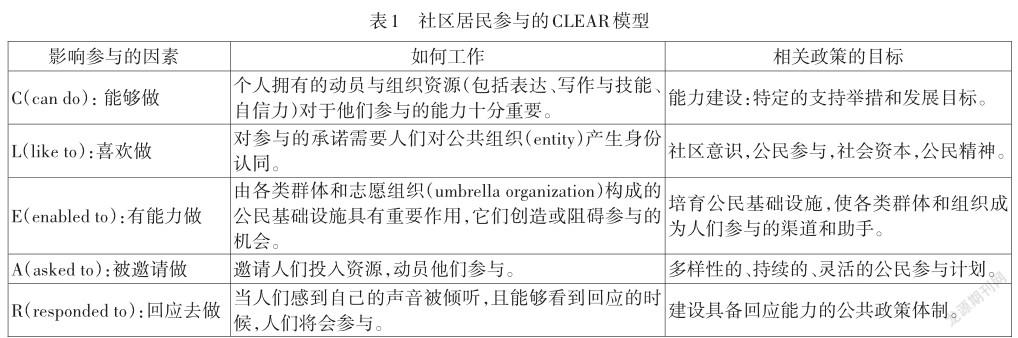

其二,在链接与整合社区资源的基础上,社区基金会可以有效推动居民积极参与。伴随着社区基金会的运作越来越规范化、专业化和透明化,社区居民也会将自己定位为社区建设的参与者,全心全意投入社区公益事业的发展。在社区基金会领导社区居民聚集并共同努力解决社区问题的基础上,不同社区基金会的关系也应该从竞争转变为合作。在这种意义上,社区基金会作为培育本地居民社区参与的平台,是未来社区发展和社会变革的重要推动者。如表1所示,根据社区居民参与(citizen participa‐tion)的CLEAR模型,只有“当人们感到自己的声音被倾听,且能够看到回应的时候”,居民个体才会真正参与其中,社区共同体愿景才有望真正实现〔24〕。

此外,新时代高质量的社区服务供给还应通过市场化的参与机制来实现。现实中很多助老助残以及养老、儿童等服务不能光靠捐赠的力量完成,要尝试通过市场化机制、通过购买服务来实现,这样社区公共产品会有更好的呈现。例如,上海市徐汇区各街镇社区基金会通过建立社区多元主体之间的社会化协商机制,构建起各主体参与社区协同治理的合作平台,成为建设共治型社区、形成社区共识的重要催化剂,并最终形成基于社区需求的参与机制。特别是社区基金会作为一种“行动者主体”,则可以有意识地围绕社区需求及其社区存在的深层次问题和社区发展的共同愿景,积极链接社区各方资源和主体,进一步型塑基于社区的参与机制。但从根本上来说,有效的社区参与,要能够提升社区基金会回应社区需要的能力和水平,使社区基金会的发展及其他努力能够与社区、社会相一致。且在这一过程中,社区基金会在参与中宜保持透明与互动,特别是要保持与当地政府官員和政治代表之间关系的透明度,杜绝贿赂或施加不当影响。

归根结底,成立社区基金会的初衷,就是要吸引社会力量共同参与,推动变革整个社区的治理模式和联结方式,进而去改变社区每个组织和个人的社区参与模式。在这种意义上,社区基金会的发展犹如社区建设一样,是一个需要集思广益、群策群力的漫长事业,唯有各相关利益方共同努力,做好联手和助推,才能实现共建共治共享之目标,打造真正的社区共同体。成都市双流社区发展基金会理事长朱九林认为,社区基金会对社区不同利益相关方意义重大。对居民来说,通过社区基金会,他们能够更好地认同其所居住与生活的社区,认同其所在的城市及生活环境;对驻区企事业单位来说,社区基金会是他们践行社会责任及实现公众价值的平台;对政府来说,也需要这样一个途径,需要更多有利于社会发展的平台来提升基层治理和发展水平⑥。但不论如何,社区基金会作为新时代基层社会治理创新的一大参与平台,理应成为受社区居民信赖、政府认可、企业推崇的,能够扶贫帮困、实现社会责任与个人梦想、提升社区品质的助手、帮手和援手。

(五)“陪伴者”:构建社会信任,建设智慧资本

社区社会组织的发展,以及社区居民等参与社区建设发展与治理的活跃度需要长期培养,在这个培养过程中,支持性公益组织发挥着很大作用,如社区基金会这样的组织就能给予陪伴式指导,对社区生态的建立起到非常关键和正向的引导作用。具体来说,社区基金会的陪伴者角色是多元的,如培育支持平台,整合多方资源,陪伴本土社会组织、公益团体成长等。但在本质上,这种陪伴是其社区领导力的潜在表现形式与作用发挥。

其一,陪伴社区草根组织的成长。社区基金会要注重对草根组织的陪伴,即耐心地陪伴草根机构成长。实践中,社区基金会作为草根组织的陪伴者,其作用与功能主要体现在以下四个方面:一是解决草根组织资源问题;二是发挥“资助+”的功效:不仅仅为草根组织提供资助,而且还为其提供相应的能力建设、行业交流、资源对接等机会;三是将草根机构视为真正的合作伙伴,而非仅仅是“被资助者”;四是发掘支持社区公益领袖。其中,实践中最为关键的问题是,社区基金会要针对草根类组织的问题,对其提供资金和资源方面的资助,以及进一步发展的机会。更进一步说,未来社区基金会要将社区各类草根组织视为合作伙伴,并从中培育、支持与发掘可能的社区公益领袖。

其二,陪伴社区基金的发展。主要包括大力发展社区基金,以孵化培育的形式促进社区基金的发展,进而达到社区治理的目的。当社区基金被成功孵化,即可进行组织形态转变——成立社区基金会。例如,英国牛津社区基金会就始终认为,资助不仅仅是给钱,更重要的是能力建设。牛津社区基金会为进一步加强本地社区慈善组织的能力建设,专门成立了“建设未来基金”(Future-building Fund)。这一基金并不是用来资助社区组织维持其已有的服务项目,而是用来帮助一些能够拓展社区服务能力和社会影响力的机构开展自己切实可行的项目,以提高社区的韧性和长远发展。牛津社区基金会网站显示,这一基金已资助了15家慈善机构3年的发展计划,第一笔资助5万英镑,后续会有2~5万英镑的跟踪资助。被资助机构的选择标准是:成立超过3年,年收入不少于2.5万英镑、不超过40万英镑,要能证明提高了当地居民的生活质量〔25〕。

其三,对社区及家庭的陪伴。一方面,社区作为社区基金会的实践场域所在,自成立之日起,社区基金会就与社区形成了共生体。这也印证了社区基金会“本地资源、本地利益相关者、本地解决方案”的根本特点,与党的十九大报告提出的“打造共建共治共享的社会治理格局”之精神相契合。随着中国经济的持续增长与社会发展的多样化,很多高技能的工作者会被吸引到一些优秀的社区(如宜居社区、和谐社区以及国际人才社区等)中去,那里有良好的的环境氛围、干净友好的公共环境,并且能够为那些最为不幸的人提供生活上的支持和机遇。此处以2000年北京疫情防控期间社区基金会对社区的陪伴为例进行分析。北京永诚社区公益基金会配合北京市朝阳区社会动员中心,开展系列线上公益讲座活动,邀请专家学者围绕社会组织治理、社区服务挑战、社区服务行动等方面,面向社会组织成员、社区工作者、社区居民等不同群体进行公益授课,先后有近万人次通过线上课堂在线听讲。同时,为解决社区居民在居家隔离期间可能产生的心理问题,永诚社区公益基金会与朝阳区社会心理服务站、望京及酒仙桥街道社会心理服务站合作,支持其开展线上心理访谈等活动,为疫情期间社区居民提供及时的心理咨询服务。2020年1月30日,由北京市思诚社区公益基金会和北京红枫妇女心理咨询服务中心发起众筹的“您诉说,红枫倾听”项目组迅速开通400-993-3200红枫暖心专线,集合了曾参与过抗击非典疫情、汶川地震救援等公共应急事件的心理咨询师,为受疫情影响的求助者提供专业情绪减压和心理支持服务,目前平均每天完成20人次的来电咨询。由上可知,社区基金会在这一陪伴过程中,既有效缓解了居民群众的心理焦虑,还间接提升了相关社会组织的专业化服务能力。另一方面,家庭作为社区的基础,社区基金会应注重与家庭的互动及对居民所在家庭的陪伴。家庭,永远是中国社会的支柱。绝大多数人们生活质量的持续性改善是基于他们所生活的社区与家庭的健康与活力。为此,在社区基金会调查社区需求中,应注重与家庭及居民个体的互动。因为归根结底,社区基金会是以社区为基础的,仰仗的是一个个家庭对自己生长的故土的认同和热爱这一非常重要的心理因素。这恰恰是一种稳固的、不需要构建的社区基本信任⑦。

在此,需要探讨的一个根本性问题是,构建社区信任是否为陪伴者角色的重要功能。格拉迪(Elizabeth A. Graddy)等人通过对世界上132个社区基金会的研究发现,社区信任程度影响社区基金会的捐赠情况,社区基金会不仅需要与捐赠者建立关系获取其信任,同时也需要在整个社区中充当“催化剂”以构建信任〔26〕。这种“催化剂”不是一两天内就可以形成的,故上文中的“催化剂”角色在某种意义上更多地是一种“陪伴者”的角色。本质上,陪伴的关键在于培育社区社会及智慧资本。毋庸置疑,培育社区资本进而构建社区信任是陪伴者角色的重要功能。但有研究表明,社区基金会的核心竞争力是本地智慧。从可持续发展的视角看,陪伴是一种大智慧,这有利于培育和形成本社区的智慧资本⑧。换言之,在这种长期“陪伴”过程中,社区基金会能够将其所致力于发展的公益慈善理念、技术方法等渗透、融入社区建设与发展中。美国德鲁克基金会在其主编的《未来的社区》一书中曾指出,智慧资本(wisdom capital)是一个社区的共同基础,是评价个人以及社区的目标时所参照的标准,它引导我们去做应该做的事、成为应该成为的人。不论是社会的、政治的、经济的、宗教的、世代的或地理的团体,其之所以能够成为团体就是因为成员之间有着共同承诺,即智慧资本。倘若社区没有了智慧传统,数据、信息、知识、智力、技术、战略甚至是家庭或社会团体都可能被组织起来搞剥削、搞腐化或搞破坏〔27〕59。当然,这并非不可能,现实中很多社区因物业管理不当、邻避设施建设、公共空间占用以及城乡居民文化惯习不同等而引发的社区利益、权力、文化、空间等矛盾、纠纷与冲突〔28〕,皆是社区“智慧资本”缺失或发育不足的集中显现。

此外,还需注意的是,政府也需要对社区基金会“耐心陪伴”。饶锦兴、王筱昀通过对美国礼来基金会在印第安纳州所扶持社区基金会的追踪研究,认为政府应至少耐心陪伴每一个社区基金会发展15年,这样一则可以真正培育和营造起社区信任和慈善的氛围,二则可以有效避免一味追求筹款数和项目数的揠苗助长式发展,更可以有效避免使其沦为昙花一现的“政绩工程”。

综上可知,社区基金会之“引领者”“催化者”“资源链接者”“参与者”“陪伴者”等角色与功能的发挥,其最终旨在构建并型塑社区领导力,以引领社区的变革与发展方向。当然,在根本上,这也是社区基金会走向成熟与走向未来的重要标志。在此,笔者借用美国中田纳西州社区基金会(The Com‐munity Foundation of Middle Tennessee)的一句宣傳语来对社区基金会加以剖析:“我们资助,却不只是简单的资助人;我们筹款,却不是根本意义上的集资人;我们参与到领导力建设活动中,却并不是社区智库。”〔29〕总之,社区基金会是基层社会治理中各利益相关方的利益结合组织,我们期望它通过向其服务对象——慈善捐赠者、非营利组织和社区提供服务、培养领导力以切实加强地理意义上的社区建设与发展,让它永久地运作下去。

注释:

①在我国基层社会治理中,党建引领是一大特色,故社区治理中的核心政治思想领导应是基层党组织,而社区基金会在社区治理中的领导作用主要体现在社区支持方面,如社区经济发展、社区公益支持、社区社会组织扶持、社区社会资本培育等。

②参见易善发布的《中国社区基金会数据报告》(2021年)。

③社区基金会往往被认为是催化社区变革的理想平台,可以动员社区居民、提高公民自治的积极性,同时深入社区进行宣传,营造一个民主的社区氛围,而这些也都被归入社区领导的范畴。在这种意义上,催化者角色是领导者角色多维性的一个方面。

④这个表述与上海市委2015年“一号课题”配套的“1+ 6”文件中对社区基金会的表述是一致的。这一点在本质上也印证了上文社区基金会的资源引导作用。

⑤关于保值增值的功能,目前对我国绝大多数还处于“求生存”阶段的社区基金会来说,暂时还未有规模比较大的“资金池”且存有一定闲置资金可以用来投资增值。

⑥对成都市双流社区发展基金会理事长朱九林的访谈资料(访谈编码:CF20210722)。

⑦家庭参与社区基金会发放赠款的决策过程可以创造比较和谐的家庭行为模式。考虑到当前我国数目可观的家庭基金会及其存在的日益严重的问题,社区和同类集群基金会的不断增长和多样化应当被看作一个重要和鼓舞人心的进展。

⑧自工业革命以后的200多年来,我们花费了大量的资本来建立强大的社区。在20世纪50年代,资本指的就是金钱。在20世纪60年代,经济学家则鼓励我们培养“人力资本”,把它当作一种需要培养的营利性资产。20世纪80年代,社会学家们又指出,社会需要“社会资本”,或者说一种归属感。到20世纪90年代中期,莱斯特·梭罗宣传,知识或者说是智力资本(intellectual capital),是社区最重要的资源。但我们的眼界还不够全面,我们忽视了一种最重要的资本,那才是社会的基础,它就像地基一样保护建筑物免于坍塌。这第四种形式的资本就是智慧资本(wisdom capital)。数千年来积累下来的现成的思想宝库,它感召我们以能够造福他人的方式生活。尤其是在这样一个日益多元化的时代,如果少了智慧资本和其所支持的价值观,我们就不会拥有强大的社区。参见德鲁克基金会:《未来的社区》,魏青江等译,北京:中国人民大学出版社,2006年出版,第59页。

参考文献

〔1〕民政部关于印发《“十四五”社会组织发展规划》的通知〔EB/OL〕. http://mzt. fujian. gov. cn/mgj/tblj/shzzdj/202110/ t20211009_5702115.htm.

〔2〕Helen Sullivan. Modernisation,Democratisation and Community Governance〔J〕. Local Government Studies,2001(03):1-24.

〔3〕David C. Perry,Terry Mazany. The Second Century:Community Foundations as Foundations of Community〔C〕// Ter‐ry Mazany,David C.Perry.Here for Good:Community Founda‐tions and the Challenges of the 21st Century. New York:M. E. Sharpe,2013.

〔4〕滑越,商叶儿,赵伏坤.社区基金会本土化困境研究——基于上海的实践〔J〕.学会,2019(09):31-37.

〔5〕Blueprint Research and Design. On the Brink of New Promise:The Future of U.S. Community Foundations〔R/OL〕. https://www.giarts.org/article/brink-new-promise.

〔6〕Viviana Chiu Sik Wu. Community Leadership as Multi‐dimensional Capacities:a Conceptual Framework and Prelimi‐nary Findings for Community Foundations〔J/OL〕. Nonprofit Management and Leadership,2021:1–25. https://doi. org/ 10.1002/nml.21467.

〔7〕T. Jung,J. Harrow,S. D. Phillips. Developing a Better Understanding of Community Foundations in the UKs Local‐isms〔J〕. Policy & Politics,2013(03):409-427 .

〔8〕Charles Stewart Mott Foundation. Community founda‐tions:Rooted locally. Growing globally〔EB/OL〕. http://www. mott. org/news/PublicationsArchive/AnnualReports/2012Annual‐Report.

〔9〕Doug Easterling. The Leadership Role of Community Foundations in Building Social Capital〔J〕.National Civic Re‐view,2008(04):39-51.

〔10〕章敏敏,夏建中.社区基金会的运作模式及在我国的发展研究——基于深圳市社区基金会的调研〔J〕.中州学刊,2014(12):65-69.

〔11〕南方.社区基金会的角色定位及发展策略研究——基于北京市四个案例的比较〔J〕.同济大学学报(社会科学版),2019(05):64-71.

〔12〕饶锦兴,王筱昀.社区基金会的全球视野与中国价值〔J〕.开放导报,2014(05):28-33.

〔13〕李韵,涂晓芳.社区基金会成长成熟的路径研究——基于44个社区基金会的定性比较分析〔J〕.中国行政管理,2020(09):97-105.

〔14〕朱健刚,胡小平.中国社区基金会十年:本土探索和能力建设〔DB/OL〕.http://www.zhenrogy.org/upload/2019/2019 0926112142_6463.pdf.

〔15〕陶传进.社会公益供给——NPO、公共部门与市场〔M〕.北京:清华大学出版社,2005.

〔16〕原珂.宜居住区:迈向新时代的品质社区建设〔J〕.行政论坛,2021(06):125-131.

〔17〕Paul Lachapelle. Assessing the Potential of Commu‐nity Foundation Leadership Through a New Conceptual Lens〔J〕. Community Development,2020(02):93-106.

〔18〕王杰秀,等.社區基金会发展的国际经验与中国本土实践〔M〕.北京:中国社会出版社,2018.

〔19〕周如南,何立军,陈敏仪.社区基金会的动员与运作机制研究——以深圳市为例〔DB/OL〕.https://wenku.baidu. com/view/9eb59b61e97101f69e3143323968011ca200f707? bfe‐type=new.

〔20〕黄政.资源链接与服务供给:社区基金会的功能及其发挥〔J〕.社会建设,2020(05):24-34.

〔21〕田蓉.从“准资源平台”迈向社区领导者——社区基金会功能三角本土化实践反思〔J〕.河北学刊,2017(01):162-166.

〔22〕唐有财,权淑娟.中国城市社区基金会发展及运作研究〔M〕.上海:华东理工大学出版社,2020.

〔23〕Frank Ridzi,Trina Prior. Community Leadership through Conversations and Coordination:the Role of Local Sur‐veys in Community Foundation Run Community Indicators Proj‐ects〔DB/OL〕. https://doi.org/10.1007/s42413-020-00098-z.

〔24〕Gerry Stoker. New Localism,Participation and Net‐worked Community Governance〔D〕.Manchester:University of Manchester,2007.

〔25〕韩君.授人以渔还是改造渔业?社区基金会在英国的发展〔J〕.中国社会组织,2017(12):45-49.

〔26〕Elizabeth A. Graddy,Wang Lili. Community Founda‐tion Development and Social Capital〔J〕. Nonprofit and Volun‐tary Sector Quarterly,2009(38):392-412.

〔27〕德鲁克基金会.未来的社区〔M〕.魏青江,等译.北京:中国人民大学出版社,2006.

〔28〕原珂,李少抒,廖逸儿.社区冲突生成的影响因素探究——基于中国特大城市北上广深津的问卷调查〔J〕.河南社会科学,2021(04):78-85.

〔29〕美国中田纳西州社区基金会.社区基金会,塑造一个社区的命运〔EB/OL〕.http://www.360doc.com/content/19/ 1004/09/39977425_864735597.shtml.

责任编辑周荣