论诗歌翻译之相似与最佳关联

2022-05-13杨加伟

摘要:从“相似性”到“最佳关联”,是对翻译“对等”这一核心概念的再认识,从认识论和方法论意义上颠覆了传统的“翻译必须忠实”这一先验性的伦理预设。而西方译学描写立场则有助于审视特定历史语境下目标文化中人眼中翻译的最佳相似。提出最佳相似在语用学意义上的实现路径:在第一阶段,译者基于自己的认知视域和互文解读,在阅读原诗的过程中将诗歌文字、风格和作者意图融入自己的前理解中,形成第一次“视域融合”。在第二阶段,译者须考虑读者的认知视域,在译诗中再现原诗意图,并根据受众的认知视域和期待进行信息调整。以此为基础评析了《断章》七个英译本并尝试进行重译。

关键词:诗歌翻译;相似性;最佳关联;《断章》

中图分类号:I049;H059 文献标识码:A 文章编号:2095-6916(2022)08-0143-05

引言

弗罗斯特(ROBERT FROST)曾言“诗意乃翻译中失去的东西。”[1][2]然而古今中外诗歌翻译从未停息,无论对于源语还是译语文化都具有重要意义。若无菲茨杰拉德(FRANCIS FITZGERALD)之功,《鲁拜集》(Rubaiyat of Omar Khayyam)也许永无流行之日。若非自“五四”以来大量译介异域诗歌充当创作模板,何来中国百年白话新诗的发展。当然,诗歌翻译之有可为,并非意味着可以达至完美的“对等(equivalence)”,百分之百对等如同痴人说梦。问题的核心似乎是,诗歌翻译可以在什么层面达到近似对等,以及这种对等在文化中人看来是否具有有效性。本文从相似性概念出发对翻译对等的概念进行再认识,并从异质文化有效交流的角度阐述基于最佳关联概念的文化翻译策略,并以卞之琳先生《断章》七译本为文本分析对象,探讨最佳关联的实现路径。

一、从“家族相似性”到“最佳相似性”

“一切都可以在任何现存语言中表达”[3],雅各布森①这一语言共性假设预示着理论上什么都可以翻译,但他又悲观地认为因形式与意义相互依存,诗歌具有不可译性[3]。在诗歌翻译中,译者的创造性阐释无疑更具多样性。作为文学性较高的文学体裁,诗歌的形式化、陌生化审美特征成为重要的文学性构成要素。语言间的共性与个性有着相互依存的辩证关系。“语言间所谓的共性只不过是维特根斯坦②意义上的家族相似性而已。”[4]

从相似性视角审视诗歌翻译,有助于从认识论上洞悉翻译的复杂性。维特根斯坦从“游戏(game)”的概念入手讨论“家族相似性(family resemblance)”。维氏认为不能把“游戏”的概念封闭起来,游戏之间没有本质的区别,“什么东西仍算作游戏,什么东西不再是游戏呢?你能说出界限来么?不能。”[5]受译入语文化的历史维度、主体阐释的多样性、创与译之间边界的模糊性等条件的制约,什么样的译诗最为理想,似乎没有放之四海而皆准的标准,各个历史时期、各个文化系统内翻译出版的N个版本译诗与原诗之间,似乎就具有N个“家族相似性”。讨论翻译时学者们从语言信息对等逐渐转向语言交际的诠释效度对等,如GUTT[6]的“诠释相似性(interpretative resemblance)”,CHESTERMAN[7]的“关联相似性(relevant similarity)”。

“相似性”的概念是对翻译“对等”这一核心概念的再认识,从认识论和方法论意义上颠覆了传统的“翻译必须忠实”这一先验性的伦理预设。既然译文和原文只能是相似的关系,那就不可能存在适合每一个文化、每一个历史语境、每一个交际场景的翻译标准。认识到翻译的多个“对等”面向,是译本获得多样性的合法性的认识论基础。在此基础上展开对翻译为何、如何、在何种条件下达到对等展开的研究,才有更大的解释力。

由“相似性”出发,翻译文本生产就进入了一个允许多种解读与翻译的合法“阐释循环”。就诗歌而言,其语言能指的模糊性、多义性将这一“阐释循环”推向更为广阔的空间。不同语言之间的意指手段、文学手法可能相互排斥,意义却可以相互诠释,在意图上相互补充。译者的任务就是“在自己的本族语中释放囚禁在另一語言中的‘纯语言’”[8]。换言之,译者的任务是寻求在译入语中实现最佳相似性。从纯语言的角度来看,似乎每一种译文都构成了一片片破碎的花瓶碎片,形状不一,它们意指方式的总和构成了纯语言,在符号的互相指涉中实现着意义的圆满。鉴于世界上每一种语言各有特质,诗歌翻译可为之处也许只有“家族相似性”,各种语言的译诗“纯语言”之碎片,借助译语语言符号实现原诗总体意图,通过互文关系补偿弗罗斯特所谓之“失去”的品质。

上述不求追求统一性、单一化解释与翻译的相似性与纯语言视角,在20世纪七八十年代以来的低地国家学派(又称“翻译研究学派”或“操纵学派”)那里得到了进一步的发展。

二、从先验“正确性”到经验“描写性”

描写翻译学集大成者图里(GIDEON TOURY)对20世纪五六十年代以来大行其道的语言学路径的规定性翻译理论大为不满,转而采取目标语导向的研究路径。TOURY[9]认为只要目标文化认为该作品是翻译,或者只要作品被当作翻译呈现出来,它就是翻译。TOURY为其描写译学研究对象提出了一个合法性依据,即目标文化中人对翻译的普遍看法。规定性翻译理论关注的是一个先验的归结性的概念(a priori reduced concept),或可译性的观念(a construct of translatability),而不关注作为翻译的经验事实。在TOURY看来,传统规定性的翻译理论只愿意将“正确”的言语行为实例纳入合法研究领域。换句话说,这些理论倾向于将“翻译”等同于(或将其简化为)根据某些预设的条件而被视为“正确”的翻译。“正确性”因此被认定为在某些条件下假想的可译性观念的最佳实现形式。而如果采取经验主义的研究取向,翻译的经验性事实的地位由目标文化(包括目标语言)根据其自身的规范系统事后确定(posteriori established)。换言之,规定性的研究从可译性出发,以一种先验的标准检视翻译产品,而描写性研究则从翻译产品(或过程)本身的事实出发,从目标语言/文化的内在视角来审视翻译的合法性和规律性。

经验描写路径,特别是大型语料库助力的描写研究,有助于探索在特定历史语境下,目标文化中人眼中翻译的最佳相似呈现出何种样態,并发现某一组条件制约下的规律性。

三、“中国文化走出去”背景下的最佳关联:语用翻译学路径

上述相似性和经验描写的视角,虽有助于考察翻译的历史文化复杂性,但并非从翻译伦理与应然的层面解释当下的诗歌翻译应当如何。从当前“中国文化走出去”“一带一路”的国际环境来看,对外文学翻译承担着推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人的重要使命。

以加达默尔(HANS-GEORG GADAMER)的“视域融合(fusion of horizons)”观之,文本自身“视‘域”与译者、译文读者的视域融合,此乃阐释的基本规律。这一哲学层面形而上的“融合”概念,在语用学上得到进一步发展。SPERBER & WILSON[10]从认知语用视角提出关联理论,最初由GUTT应用于翻译研究。该理论基于认知—推理范式,着力解释语言交际的心理机制。将交际主体的认知机制纳入考察范围,无疑是翻译学过程研究的重要内容,有助于考察语用、语境意义的动态生成与理解过程,突破了静态“对等”之局限。关联理论认为,交际的成功取决于最佳关联,人的认知倾向于追求最大关联[10],而这种关联取决于人的认知视域。关联(度)等于语(境)效(果)除以心力(即:“Relevance=Cognitive effects÷Processing efforts”[11],翻译过程涉及译者和读者的双重明示—推理过程,先由译者调动认知结构进行推理,得出原文作者的信息意图,再依据译文读者的认知环境对译文进行编码,以传达原文交际意图,取得最佳关联效果。

以最佳关联来审视诗歌翻译过程,在第一阶段,译者基于自己的认知视域和互文解读,在阅读原诗的过程中将诗歌文字、风格和作者意图融入自己的前理解中,形成第一次“视域融合”。在第二阶段,译者须考虑读者的认知视域,在译诗中再现原诗意图,并根据受众的认知视域和期待进行信息调整。这种调整以译诗信息是否能够取得最佳关联(效果)为基础。译者无疑需要考虑明示的信息在“关联连续体”的位置,关联度低不能保证译诗让目的语文化读者企及原文的意图,而如果将原诗的含义明晰化,将诗化的语言进行过度阐释或稀释,又会造成关联度太大,致使读者不付出任何心力就能看懂原诗,但也只是看懂而已,其文学性可能因此而丢失。“将语言标准化以规避风险”[12]这一普遍性倾向,虽有助于读者对译诗的理解,但无助于诗学风格和效果的传译。最佳关联原则下的诗歌翻译,是力求原诗意图基本不失真以外,竭尽全力在诗学文学性(韵律、节奏、意象等)上使译诗读起来像诗,即便是舍弃原文某些形式进行创造性的改写。

四、最佳关联——基于《断章》七译本的描写分析

下面笔者以现代诗人卞之琳的《断章》(1935)为例,描写其七个英译本的文本特征,特别是某些特别词汇的处理方式,探讨最佳关联的实现路径。

断章

卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

这首诗特别之处在于主客互转,看风景的人成了风景,被装饰的你(的窗)成了别人(梦)的装饰。该诗与顾城的《门前》有异曲同工之妙:“草在结它的种子/风在摇它的叶子/我们站着,不说话/就十分美好”,含情脉脉不言不语却心里暗暗钟情,世间最美的爱情莫过于此。根据作者卞之琳[13]本人的解释,他的《断章》要表达的是“事物的息息相关,相互依存、相互作用”。看风景的人“也可能自觉、不自觉点缀了风景”;“明月装饰了自己的窗子,也可能(你)自觉不自觉地成了别人梦境的装饰”。这种互相装饰互为过客的无奈,可以说是这首诗表达的核心意义。以此为基础形成译者的第一次“视域融合”。

整首诗最有诗意的部分无疑是“看”“装饰”的重复使用,前者意义几乎相同,后者在第二次使用时则有隐喻的含义。“装饰”一词在汉语中与“点缀”同义,1980年代由郑国江作词、蔡国权作曲并演唱的《不装饰你的梦》唱道:“愿意心痛苦不装饰你的梦/别再将我心反复地戏弄/宁愿我携着忧郁归去/像刚消失那阵风/别再伤我心它伤得那么重”“装饰×的梦”这一隐喻具有了“在别人梦中出场但不是主角”的含义,但由于并非每个人都听过这首歌,这一隐喻并未进入日常生活语言,需要付出较大心力才能获取其隐义,因而不属于最大关联而属于较强关联。装饰别人的梦,表达的是单相思的一方成了别人梦里的配角,“我的心里全是他,他的心里却是别人”的无奈跃然纸上。

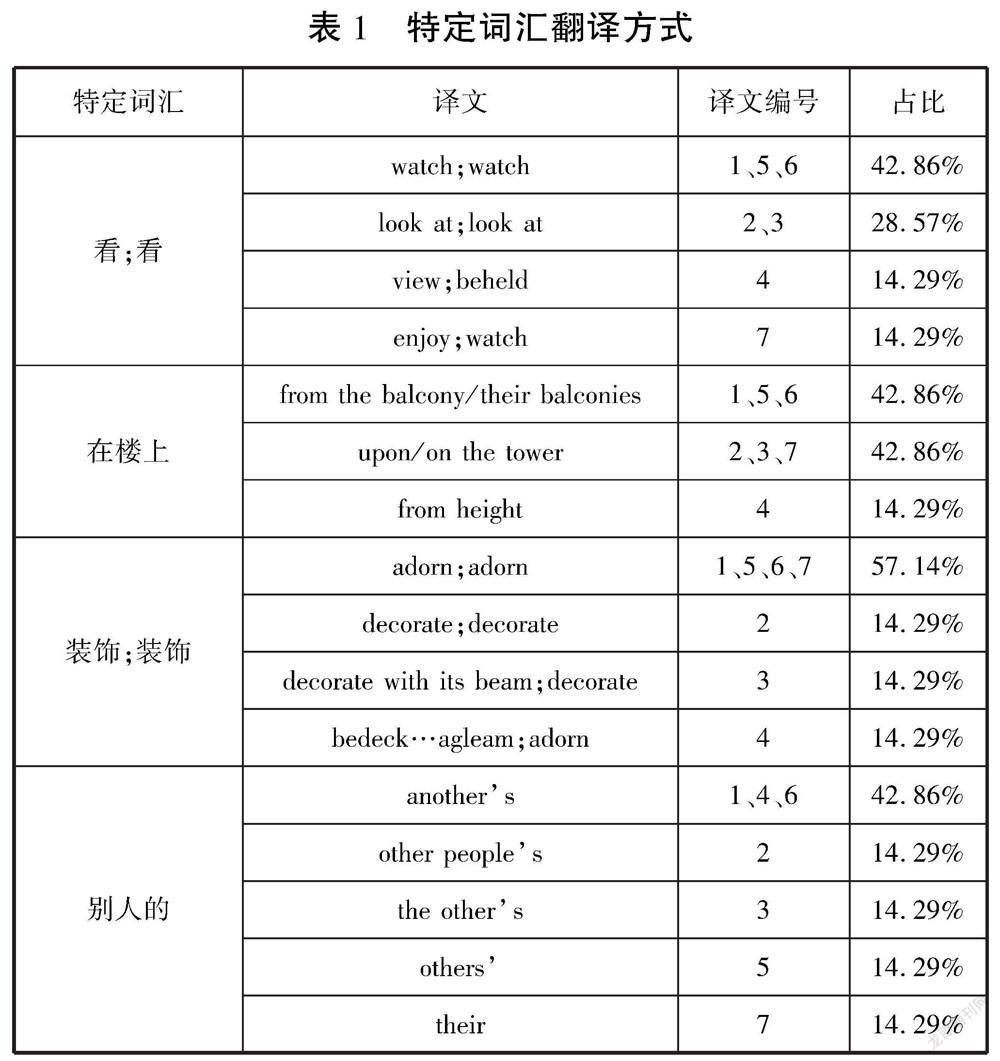

原诗并未押韵,所以在七个英译本中[14],5个译本没有处理韵律,只有赵译、许译做到了aabb式押韵,其特定词汇翻译特征如表1所示:

该诗第一行语义明晰,采用Gutt所说的“直接翻译”就能达到最佳关联,节奏也不难处理。第二行的“楼上”,不同译者有不同的解读:balcony给人以现代感,tower给人公园既视感、height则将意象模糊化。第三、四行,“明月装饰了你的窗子/你装饰了别人的梦”,译者们普遍直译为“decorate”或“adorn”,而译文4的bedeck的意义更进一步,意为“decorate in a showy manner”(Webster)。至于第四行,别人到底是理解为单数还是复数?表1统计结果显示使用单数复数的比例为4/3。

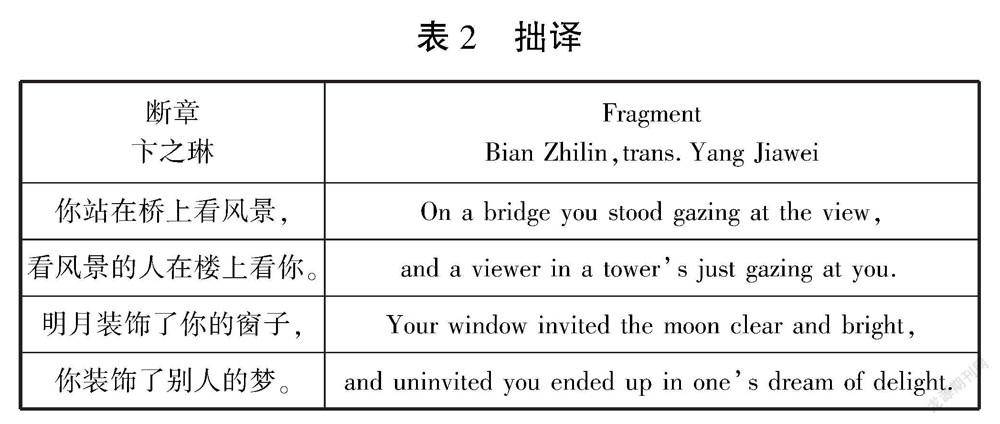

我们暂且不论该诗对于英美人士的接受度问题,单就这首诗的逻辑自洽与语义最佳关联度而言,可以考察“adorns…window”和“adorn…dream(s)”这两个搭配是否能在英语文化读者圈产生最佳关联,而这无疑需要以词汇的语义联想和文化语境为依据。前者毫无疑问没有任何关联问题,关键在于后者。我们发现上述七个译本均采取直译策略,使用“adorn…dream(s)”对译“装饰……梦”。名家译本的权威性不容置疑,但从家族相似性、纯语言的认识论来看,也许还能有不同的解读。笔者查阅OED第二版,发现adorn一词如果用于sb. adorn sth.的结构,可表“to add to the honor,splendor or attractiveness of anything,by his presence”之义,这一用法与汉语的“蓬荜生辉”类似,并无“成为配角”之义。而ornament则只能表示“to make more attractive by adding small objects to it”(Webster)之义。笔者据此假定,若直接翻译为“you adorn another’s dream”也许并不能在英美读者头脑中产生最佳关联,诗学交际可能败笔。笔者捕捉到了距离美而产生的蒙胧爱情之无奈,将“装饰”二度解释为invite,该词具有“邀请、吸引/诱使”之意,在第三行中,“你”(的窗)是主角,“邀得”(invite)明月前来增色。在第四行中,“你”成了配角,在别人甜美的梦中你只是路人甲,是“不速(uninvited)之客”。通过运用“一词多义(ploce)”修辞格,译诗将“装饰”一词进行了语义改写,力求达到最佳关联。

结语

当然,最佳关联是否达到需要进一步的验证,验证本身也因受众文化层次、譯语文化包容度、异质文化交流深度等问题而复杂化。再者,文学翻译作为一种书面交际行为,其文本关联性具有历史流变性,彼时与读者认知视域弱关联的文本不代表此时就一定是弱关联,关联度会随着不同语言意指方式的差异性互补而扩展。但无论如何,“译者的灵魂与作者的灵魂拥抱在一起”[15]是确立最佳关联的重要一步,在此基础上才有望拥抱读者的“灵魂”。从家族相似性、最佳相似性到经验描写性,再到最佳关联,是从认识论到方法论层面对诗歌翻译现象的进一步洞悉,为不同文化语境中诗歌意义的进一步多样性阐释提供了理据和思路。

注释:

①罗曼·雅各布森(ROMAN JAKOBSON,1896—1982):俄国杰出的语言学家,诗学家,莫斯科语言小组的领袖。他出生在莫斯科,曾在拉扎列夫东方语言专科学校学习,后转入莫斯科大学。1915年,年仅19岁的雅各布森牵头成立了“莫斯科语言小组”,这个小组举行各种活动,研究文学和语言问题。

②路德维希·约瑟夫·约翰·维特根斯坦(LUDWIG JOSEF JOHANN WITTGENSTEIN,1889—1951),犹太人,著名哲学家,出生于奥地利维也纳省,逝世于英国剑桥郡,享年62岁。他是20世纪最有影响力的哲学家之一,其研究领域主要在数学哲学、精神哲学和语言哲学等方面,曾经师从英国著名作家、哲学家罗素。著作有《逻辑哲学论》《哲学研究》等。

参考文献:

[1]UNTERMEYER. L.Robert Frost:A Backward Look[M].Washington,D.C.:The Library of Congress,1964:18.

[2]曹明伦.翻译中失去的到底是什么?——Poetry is what gets lost in translation出处之考辨及其语境分析[J].解放军外国语学院学报,2009(5).

[3]VENUTI,L.The Translation Studies Reader[M].London & New York:Routledge:2000:126-31.

[4]范连义.“语言共性”与“家族相似性”——维特根斯坦和乔姆斯基语言哲学思想比较研究之一[J].外语教学理论与实践,2011(1).

[5]维特根斯坦.哲学研究[M].李步楼,译.北京:商务印书馆,2017:49.

[6]GUTT. E. A.Translation and Relevance:Cognition and Context[M].Manchester:St.Jerome,1991/2000:196.

[7]CHESTERMAN. A.Problems with strategies[M]//in CHESTERMAN,A. Reflections on Translation Theory:Selected papers 1993-2014.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2017:201-211.

[8]VENUTI,LAWRENCE.The Translation Studies Reader[M].London:Routledge,2000:15-25.

[9]TOURY. G. Descriptive Translation Studies and Beyond[M].Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins,2012:20.

[10]SPERBER. D. & WILSON. D.Relevance:Communication and Cognition[M].Cambridge:Blackwell,1986/1995:74-83.

[11]侯国金.语用翻译学:寓意言谈翻译研究[M].北京:北京大学出版社,2020:42.

[12]PYM,ANTHONY,SHLESINGER,etal.Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury[M].Amsterdam & Philadelphia:Benjamins Translation Library:2008:311-328.

[13]卞之琳.关于《鱼目集》——致刘西渭先生[J].天津大公报文艺副刊,1936-05-10.

[14]一鸣.读诗赏译|卞之琳《断章》及七个英译文[EB/OL].新浪博客.(2016-03-19).

http://blog.sina.com.cn/s/blog_517d4f5e0102wbgl.html.

[15]许钧.文学翻译的理论与实践:翻译对话录[M].南京:译林出版社,2001:27.

作者简介:杨加伟(1982—),男,汉族,四川宜宾人,重庆移通学院外国语学院讲师,研究方向为当代译论、诗歌翻译、英语教学法。

(责任编辑:赵良)