“别有狂言”与“但开风气”:赵之谦的学术身份与金石审美趣味

2022-05-12丛涛

丛 涛

一、以学论书的判断标准

光绪四年(1878),吴大澂刚刚卸任陕甘学政返回北京,即收到潘祖荫的来函。潘在信中对吴的篆书大加赞赏:“手书已装一册,来时可题之。以中多考证,且近来大篆,国朝无及之者也。阁下大篆,在荄甫、益甫之上,而赵、胡又在李少温之上,若农则在少温之次矣。”潘祖荫称赞为“国朝无及之者”的篆书,指的是吴氏取法金文《散氏盘》之后的大篆书风。吴大澂的篆书究竟是否为清朝第一并非我们要讨论的问题,此处需要注意的是,潘祖荫提供了一个他心目中篆书水平的排名:吴大澂第一,其次是赵之谦和胡澍,再次是李阳冰,最后是李文田。赵之谦和胡澍的篆书风格接近,都源自邓石如一脉的小篆风格;李阳冰取法秦《绎山碑》而更趋规范典雅,是唐代小篆的代表;李文田的篆书延续了王澍、钱坫、洪亮吉、孙星衍等人匀净整饬的“玉箸”风格,亦受李阳冰的影响。潘祖荫这段评论有两个问题值得注意:第一,除吴大澂以大篆风格为代表,其余几人都以小篆风格为主要面貌;第二,在评价胡、赵二人时,他忽略了其篆书风格的直接源头——邓石如。

潘祖荫对邓石如的忽视显然不是无意识的,他在给吴大澂的另一封信中作出了解释:“吴让之乃包世臣弟子,世臣并不能篆书也,即张翰风亦不能篆书矣,让之篆乃学邓完白耳。吾弟以邓之篆为何如?然此二人,乡曲陋儒,何由得见三代钟鼎哉?论之宜始也。”“刻所云益甫字的邓派,且未能博观汉额也。”潘祖荫认为邓石如及其追随者包世臣、吴让之都缺乏对三代钟鼎的了解,因而称之为“陋儒”;赵之谦出自邓派,不仅对三代钟鼎缺乏了解,而且对汉代碑额篆书认识不足。潘祖荫批评赵之谦“未能博观汉额”,一方面凸显了个人审美,另一方面也明显带有对邓派书法家眼界的怀疑。

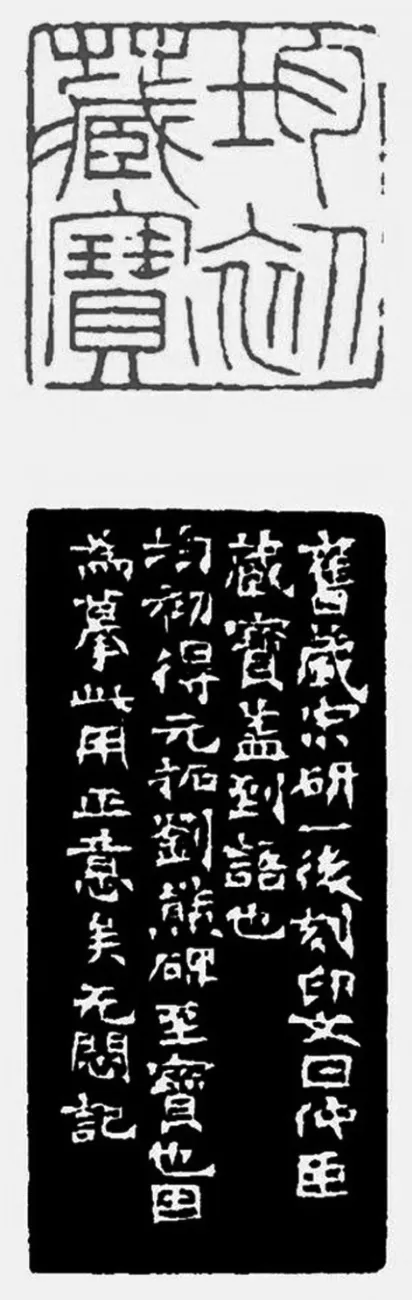

那么,潘祖荫的审美标准到底遵循什么逻辑呢?他认为取法三代钟鼎的大篆具有先天的优越性。在金石学背景下,清代篆书的复兴其实具有两条不同的取法路径:一种是由秦篆向下汲取两汉篆、隶之法,如邓石如、胡澍、赵之谦等;另一种则是由秦篆上溯商周大篆金文,如吴大澂、黄牧甫等。显然,潘祖荫的逻辑来自后者,带有典型的崇古色彩。潘祖荫、吴大澂等人对先秦文字的兴趣,一方面与当时青铜器物大量出土并成为新的收藏热点有关。同治年间,碑刻的收藏、传播、研究和艺术转化已经蔚然成风,而青铜的大量出土和为人关注才刚刚开始,且集中在潘祖荫、吴大澂这种显宦的群体中,这一定程度上是因为青铜收藏对社会资源、经济能力的要求更高(图1)。客观条件导致赵之谦、胡澍等人没有机会获得丰富的青铜铭文的视觉资源,更无法满足潘祖荫将青铜收藏研究进一步转化为新艺术风格创造的要求。另一方面,对于字体的不同兴趣可能与清代汉学系统中今古文经之争有关,学术的分歧又牵涉政治的改良与保守态度,结合潘祖荫等人对青铜铭文的重视,尤其是吴大澂以大篆书写《论语》等行为,则为我们进一步考察晚清碑学体统中对先秦字体的特殊兴趣提供了思路。

图1 任薰 愙斋集古图卷(上) 清 绢本设色41.5×160.5cm 上海博物馆藏

相较于赵之谦的小篆,潘祖荫更钟爱吴大澂的金文大篆,这表明潘、吴等人已经在他们收藏青铜的基础上萌生了新的审美取向,同时体现出金石学系统下分别以金和石作为收藏重点的审美差异。在潘祖荫的审美判断中,学术身份也是一个重要因素。他认为青铜鉴藏与考释位于金石学系统的上层,文字的辨认难度及其可能承载的学术文献价值比汉代以后的碑刻更重要,如果在碑刻鉴藏与考释方面也乏善可陈,那就要被嗤之以“陋儒”。事实上,潘祖荫对赵之谦的碑刻考释功力可能持保留态度,不仅以“邓派”论之,且言其“未能博观汉额”,已经含有批评之意。

潘祖荫的观念代表了晚清金石学潮流中的一种价值导向,这一点在与他背景相近的吴大澂、陈介祺、王懿荣等人那里都有所表现。这些人大多与赵之谦有不同程度的交集,尤其潘祖荫——既是北京文化艺术圈的核心人物,也是赵之谦最重要的赞助人。就赵之谦而言,要想融入北京金石鉴藏群体,学术身份的确立非常关键。显然,赵之谦对以学论书的判断标准也有一定的认同,其《章安杂说》称:“求仙有内外功,学书亦有之,内功读书,外功画圈。”

二、“别有狂言”:赵之谦学术身份的塑造

同治元年(1862),赵之谦初到北京,除参加科考以及为在太平天国战乱中殉职的缪梓伸冤之外,还要面临一系列现实问题:如何像当年邓石如得到刘墉延誉那样获得公卿硕望的认可,如何维持在北京的生计等。想要在北京的金石鉴藏圈立足,鬻艺于潘祖荫、翁同龢等显宦之门,遵从以学论书的判断标准则是客观环境使然。这为我们理解赵之谦寓居北京后学术蕲向转变与发奋著述的情况提供了一个新的角度。

赵之谦学术蕲向的转变与北京有直接关系。此前,他在浙江时期的缪梓幕中受到的学术影响和训练明显带有经世致用的色彩:“师教学不薄辞章,不右宋,不左汉,主于有用。师以余为可用,日令读律例,视簿书,访求遗闻故事,考载记,按图籍。识古法以准今时,征成败利钝之故,观斟酌变通之几。”(《书江弢叔伏敔堂诗录后》)咸丰十一年(1861),赵之谦为避太平天国战争而居于温州,还一度打算续编魏源的《经世文编》。但来到北京之后,他的学术兴趣发生了明显转向,在同治二年给魏稼孙的信中提到:“仲修(谭献——引者注)闻仍在省城,不知恋恋何事。渠有信来劝弟有用之学,又是都中谈经济习气,可恶。渠索荄甫书,顷集《绎山刻石》成句与之:为著作家天不禁,除功利念世无争。似亦切中也。”谭献认为“以训诂小学治经适得其末”,应“寻求治乱之本”,以“有用”为根本,这原本与赵之谦的经世之学并不矛盾,之所以遭其讽刺,主要是因为赵之谦此时已经全面转向汉学。他说都中有“谈经济习气”,但并没有一如既往地热衷于此,这种转向可能与他在北京所结交的金石鉴藏群体的学术趣味有关。

自同治二年始,赵之谦集中编著了《二金蝶堂双钩汉刻十种》(1863)、《补寰宇访碑录》(1864)、《六朝别字记》(1864)、《铜佛记》(1864,已佚)、《国朝汉学师承续记》(1865,未竟)五部书。如此勤于著述,一方面是金石艺友的协助、北京丰富的金石资源和相对安定的环境所带来的客观条件,另一方面也是源自树立学术身份的主观需求。因为来到北京的赵之谦,不仅结交了新的金石艺友,逐渐融入北京的学术文化圈,同时也面临质疑的声音。

同治十年,卸任湖北学政归京的张之洞与时任吏部右侍郎兼会试覆试阅卷大臣的潘祖荫共为执事,定于五月初一在北京龙树寺设宴雅集,与会者十七人,这就是著名的“龙树寺雅集”。嘉道以后,清朝政治动荡,文人雅集活动沉寂,此时复归升平,北京又现繁荣景象,龙树寺雅集就是晚清文人雅集活动复兴的代表。值得关注的是,在张之洞与潘祖荫商议召集雅集的信函中,提到了一个顾虑:“李、赵同局,却无所嫌。此两君不到,此局无色矣。莼客晚嘱其不忿争,执事能使扌为叔勿决裂,度万不至此,则无害矣。若清辩既作,设疑送难,亦是韵事。毛西河、李天生曾于益都座上宣争,又某某,偶忘其名,在健庵处论诗,至于头击,岂不更觉妩媚乎?”由此,赵之谦与当时北京的另外一位名士李慈铭的矛盾浮出水面。李慈铭与赵之谦既是同乡,还是中表之亲,李于咸丰九年入京捐官,曾在相国周祖培家中做塾师,并与张之洞、翁同龢、潘祖荫等京中名流交往频繁。同治二年,赵之谦初来北京不久,李慈铭就给周星誉写过一封信:

执事之于杜□□、赵□□诸人,岂竟不知其无赖不肖为清流所不齿者耶?赵之狂妄不学,文章鄙秽,执事岂真心好而诚服之耶?此盖执事穷途肮脏,深愤其见绝于仆,特为此倒行逆施之举,暂与小人作缘耳。乃闻今日执事扬言于朝,盛毁鄙人而厚誉赵某,是固仆所不屑辨者。不特仆何至与赵□□争,即执事之文尚不足以取重于世,遑论甚所延誉。况执事之口朝野所公知,更何足以取信?特怪执事何竟迷复不返,至出此无谓之谬计,为可痛也。

据李慈铭的语气来看,此时他与周星誉的关系也已不睦。李慈铭与赵之谦的矛盾,根源在于李与周星誉、周星诒兄弟的恩怨,他们的矛盾始于咸丰九年,在同治三年彻底决裂。赵之谦与周氏兄弟关系密切,其交往可以追溯到赵之谦在绍兴时期。当周星誉像当年推介李慈铭一样,向北京的名流显宦介绍赵之谦时,周、李虽未决裂却已不睦,更何况周星誉还故意抑李扬赵,这当然招致李慈铭的反感。此外,赵之谦与李慈铭之间还可能存在一定的竞争关系:

会赵㧑叔之谦公车入京,赵为越缦表弟,亦畇叔乡人姻亲也。畇叔绍介潘伯寅,潘时刻意重碑版,㧑叔以善金石闻,潘一见大嘉许,伯寅客座中,赵在李上。又潘之书室,榜曰“不读五千卷者不得入此室”,赵能随时出入。李更大恨,迁怒于畇叔,呼畇叔为“大蜮”,季贶为“小蜮”,赵为“天水妄子”。

赵之谦因为擅长金石学而受到潘祖荫赏识,同为门下客的李慈铭对赵之谦的态度必然十分复杂,其中既有对周氏兄弟的旧怨,还有文人相轻的不甘与失落。其实,李慈铭与赵之谦本来没有过节,他在《越缦堂日记》中还记载过同治元年赵之谦为他点勘诗词一事。然而,转年赵之谦来到北京,既有周星誉抑李扬赵之举,又有潘祖荫门下夺席之虞,以致李慈铭的态度急转直下,不仅涂抹了同治元年那则日记中赵之谦的名字,还在咸丰四年日记眉端注称:“恶客者赵之谦也,今与周星誉往还甚密,将为都下之患,安得一贤京兆一顿杖杀之。”

自此以后,李慈铭称周星誉为“大蜮”、周星诒为“小蜮”、赵之谦为“天水妄子”。在其《越缦堂日记》中,亦保留了多段对赵之谦的攻击。李慈铭的诋毁主要针对赵之谦的学问,这种声音在当时北京的文人圈子中恐怕很难被忽视,比如张之洞对赵之谦的态度,一定程度上就受到李慈铭的影响。值得注意的是,在目前的文献材料中,我们找不到赵之谦对李慈铭诋毁的丝毫回应,这对于“论学必疵人”(《亡妇范敬玉事略》)的赵之谦而言实属反常。当然,针对李慈铭的质疑,赵之谦可能选择了另外一种方式进行回应,这就是前文提到的,赵之谦在初到北京的两年中发奋著述,以证明自己的学术能力。

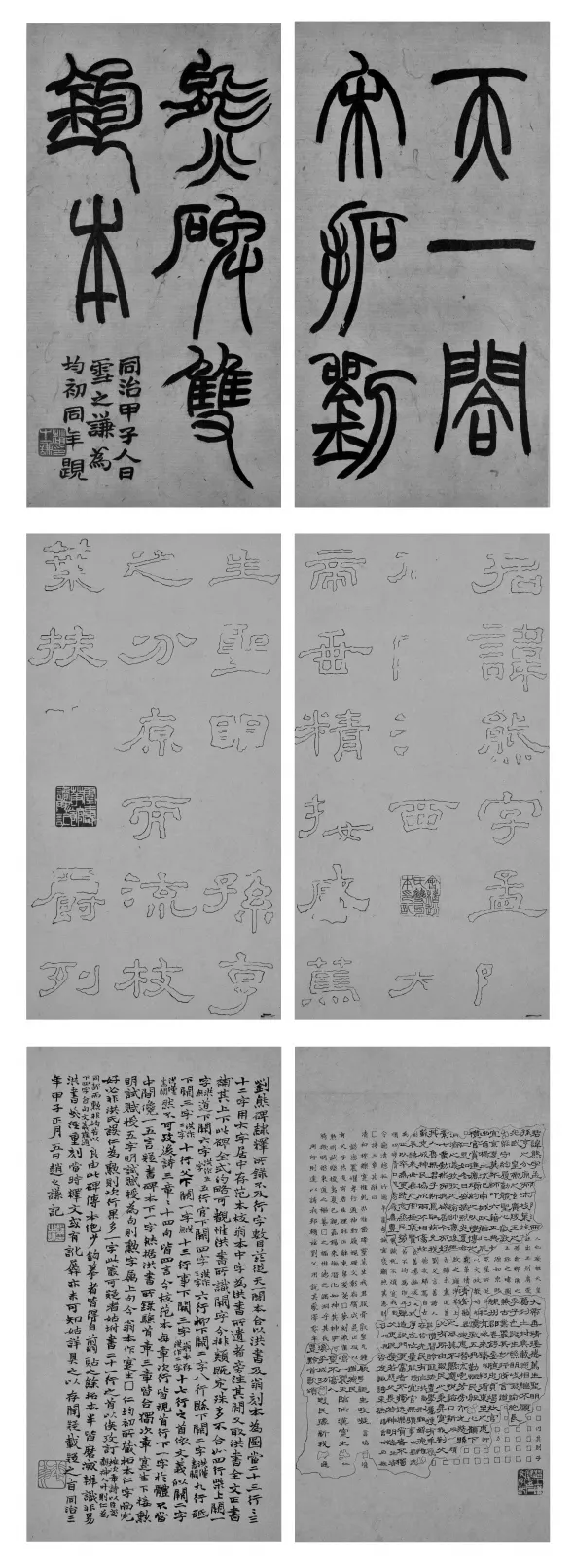

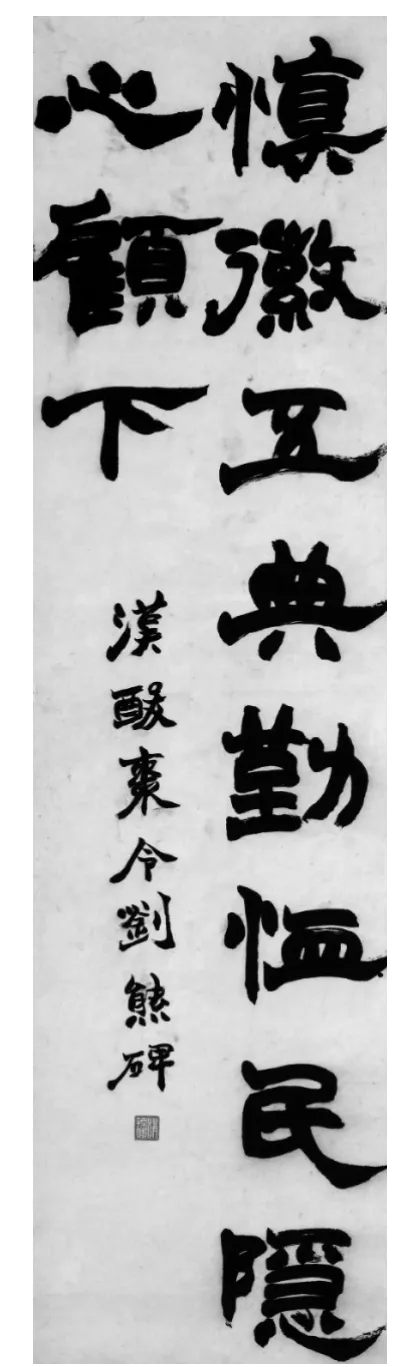

当然,李慈铭说赵之谦狂妄,倒也并非捕风捉影,赵之谦的好友沈树镛在与魏稼孙的私下交流中就提到:“侧理纸奉上,签期亦已交扌为老矣,见扌为老信,论书数行,与弟适合。弟每谓此老字气息实佳,惟太纵太滑,少结实功夫,并非苛求,实责备贤者之意也。然此老自负之至,弟虽知之而不便,得兄说之,借以规正,甚妙甚妙。此实弟所以不及,直友可敬!”沈树镛说赵之谦“自负之至”,虽然主要是针对书法而言,但是在学术领域,赵之谦也大抵如是。同治九年,赵之谦写了一副著名的对联(图2):“别有狂言谢时望,但开风气不为师。”款题:“戏集龚仪部《己亥杂诗》,书之门壁,聊以解嘲。”这副对联是写给他自己的,说是解嘲,更显露出自负的豪情。

图2 赵之谦 篆书龚仪部诗七言联 1870 纸本138.4×25.3cm×2 高野侯旧藏

赵之谦“论学必疵人”的特点在他对金石学前辈翁方纲的批评中体现得最为明显。同治二年,沈树镛请赵之谦为他刻一方“墨缘”闲章,赵之谦复函称:

“墨缘”二字不古,不如易“得宝”二字,《引船歌》“纥囊得体”,“得体”犹言“得宝”,唐人易之为《得宝歌》,见《唐诗纪事》。又,“得体”二字或书“得董”,或书“得鞛”,皆同“得宝”。前见杨氏有此印,不知彼用何书,想亦与此为一。自来金石家印文少讲究,率以后世语刻入,故欲别立色目,非故为奇异也。

乍看之下,这段关于印文的商榷,体现了赵之谦对印文的反复推敲,尤其强调了他不提倡将“后世语”杂入金石家印文的态度。但这只是赵之谦不愿刻“墨缘”的表面原因,他反复提供替代方案,其实还存在更复杂的因素:

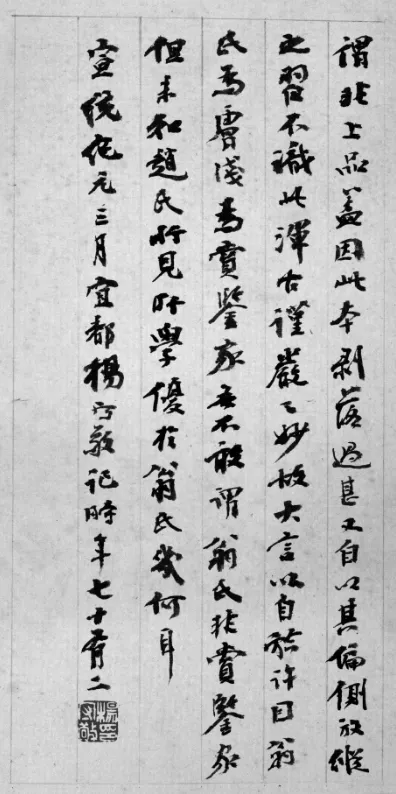

杨氏不知古,或系杜撰而暗合前人者,若不欲与之同,可易“作宝”二字。《诗》以作“尔宝”,然此“宝”字是“实”字。或竟用“永宝”亦可,或用“藏宝”,曾见宋研上刻此二字。总不要“墨缘”。此印文始于翁学士,非好与学士作难,实欲为汉碑迎合也。统希示悉为荷。

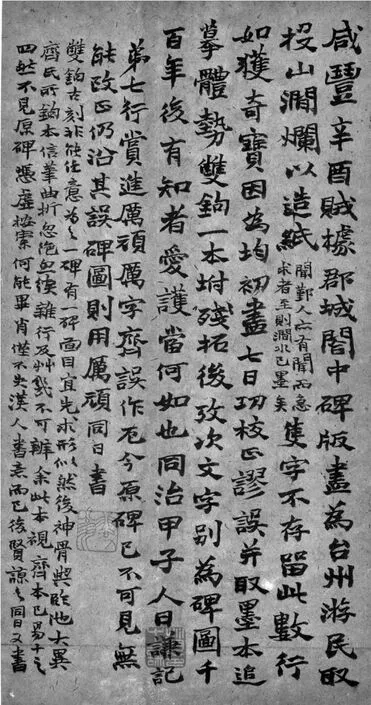

“得宝”“作宝”“永宝”“藏宝”(图3),凡此皆可,总之不愿刻“墨缘”,赵之谦还特地声明不是故意针对翁方纲,这更加重了此地无银的嫌疑。事实上,沈树镛请他刻此印,本来就是因为仰慕翁方纲。沈树镛给魏稼孙的信中曾提到:“弟于苏斋笃嗜最深,片纸只字有关金石者无不珍之,而扌为叔则不甚满意也。”沈树镛推崇翁氏,赵之谦却不以为然,所谓“不甚满意”已经是比较含蓄的说法。在有些场合,赵之谦对翁方纲学术水平的不屑态度表达得更加强烈。同治三年,赵之谦曾给魏稼孙写过一封信称:“《汉石经》竟为韵初买到(二百金),价可谓大矣。拓本实佳。此本后跋,覃溪共写七页,然可厌特甚。此公学浅胆大,可恶。”在同治七年给胡培系的一封信中,赵之谦也提到:“近复见翁覃溪校订大戴目录手稿,似已刻其文集中者。此公不学,而好为谬论,弟深恶之。此本已为一收古董者取去,然不足惜也。”

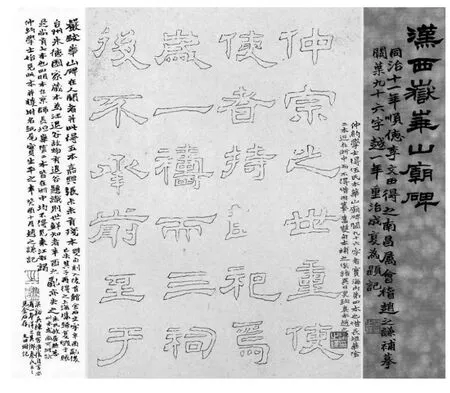

图3 赵之谦 “均初藏宝”朱文印 1864 青田石1.9×1.9cm 君匋艺术院藏

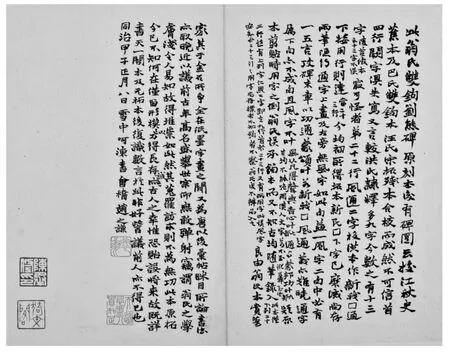

赵之谦不仅在与金石艺友的私下交流中表达对翁方纲的不屑,而且在公开的学术平台上也对其大胆批评。同治三年为沈树镛双钩《汉酸枣令刘熊碑》(图4)时,赵之谦在考证题跋中提到他参考了平安馆摹刻的翁方纲双钩本,并且认为此碑有23行,每行32字,而这个判断与翁方纲并不一致。虽然赵之谦的这个表态比较隐晦,但后来仍遭到杨守敬的批评(图5):“而益甫谓不必中郎,又谓非上品,盖因此本剥落过甚。又自以其偏侧放纵之习,不识此浑古谨严之妙,故大言以自矜许,目翁氏为肤浅,为赏鉴家。吾不敢谓翁氏非赏鉴家,但未知赵氏所见所学优于翁氏几何耳?”杨守敬题跋的时间是宣统元年(1909),比赵之谦晚45年,此时赵也已去世25年。杨守敬所针对的不仅是赵之谦在他自己双钩版本上的题跋,还包括赵之谦在沈树镛收藏的平安馆摹刻翁方纲双钩本上的题跋。在翁方纲的双钩本上,赵之谦直言不讳(图6):“翁氏本鉴赏家,其于金石,所争全在纸墨字画之间,又为唐以后汇帖眯目,所论书法亦取晚近以议前古。年高名盛,举世宗仰,无敢弹射。窃谓翁氏之学肤浅,令人易知,故得推崇如此。然其蒐罗访求,则不为无功。此本原拓今已不知何在,仅留形模,以得长存,诚古人之幸。惟恐贻误将来,故既详书天一阁本及元拓本后,复识数言于此。非好訾议前人,亦不得已也。”赵之谦自然清楚这段题跋会随着沈树镛收藏的平安馆摹刻翁方纲双钩本一起,被当时以及后来的学者看到,而且当时这件藏品的主人沈树镛对翁方纲也非常崇拜,这种行为无异于在公开场合发难。从李慈铭对其以“妄人”相称,到在沈树镛的藏品上公开题跋批评翁方纲,赵之谦的狂妄不仅不是无中生有,甚至还带有故意为之的意味。毕竟,翁方纲是乾嘉时期金石学的标志性人物,不仅考释功力深厚,更与黄易一起引领了清代金石学从经史考订向鉴别审美的方向转变。当然,翁方纲在碑学潮流中推崇的是汉碑,提倡“质厚”的审美风格,这与赵之谦宗法“北碑”所推崇的雄健流丽风格并不一致。对赵之谦而言,批评这样一位前代金石学的权威学者和趣味的引领者,受到“狂妄”的批评也在意料之中。

图4 赵之谦 双钩《汉酸枣令刘熊碑》(局部) 1864纸本 私人藏

图5 杨守敬 跋沈树镛藏《刘熊碑》拓本 1909 纸本 27×15cm 私人藏

图6 赵之谦 跋沈树镛藏平安馆刻翁方纲双钩《刘熊碑》 1864 纸本 27×15cm×2 私人藏

其实,在中国文化传统之中,文人的“狷狂”也是把双刃剑,它在令人侧目的同时,也能获得“恃才傲物”的谅解甚至欣赏。潘衍桐曾在《缉雅堂诗话》中为赵之谦辩护:“扌为叔以孤愤,好嬉笑怒骂,诗文皆务为新奇,可骇可愕。坐是不谐于世,当代作者亦不能无訾议。然书画刻石并卓绝一时,记诵亦寔有胜人处,固不必以体格绳检之。千秋巨眼,自有真鉴,存而不论可也。”所以,在晚清金石鉴藏群体以学论书判断标准的背景下,赵之谦的积极著述、被李慈铭等人质疑、公开批评前代金石学权威、以狷狂名士的形象示人等,这些散落的文献呈现出一种潜在的关联性,编织成赵之谦在北京金石学群体中塑造学者身份的线索。回到开篇潘祖荫对篆书的评价逻辑,赵之谦学术身份的树立对于他在金石艺术创作中的“但开风气”会产生什么样的意义?

三、“但开风气”:建构金石审美趣味

图7 赵之谦 跋沈树镛藏《刘熊碑》 双钩本 1864纸本 27×15cm 私人藏

赵之谦有意识地针对帖学建构金石审美趣味,这不仅体现在他抑帖扬碑的书学观念表述中,更渗透于金石鉴藏活动中的题跋、钤印、装裱等视觉组成部分。换言之,金石的审美趣味不仅仅是拓片或者书法本身的视觉风格,更强调一种延伸到鉴藏活动各个环节的视觉统一性。同治四年,赵之谦再次会试不第,在五月与翁同龢、潘祖荫等人为胡澍践行之际,他也萌生归意,在《艾陵草堂图》册页的题跋中表露出“欲归尚踟蹰”的心绪。赵之谦启程返回绍兴是八月份,此时他为沈树镛所画一幅《桂花栗子图》的题跋称:“黯然作离别之容。”从同治四年的五月到八月,是赵之谦离京的准备期。有趣的是,因将远行而手忙脚乱的并非赵之谦本人,而是沈树镛。不过,沈树镛的忙乱并非因帮赵之谦打点行囊,而是为了那些尚未题跋装池的碑拓。在此时给魏稼孙的信中,沈树镛提到:“扌为老在弟处将一年,春间因考事,夏间因绘事,故弟处碑版皆未题跋。现届出京,出京期仅一月徐矣,弟日日粘册裱册,面糊满桌,为求题之,计被人耻笑,然不顾也。”此信作于同治四年六月廿二日,距赵之谦启程仅剩一个多月,沈树镛每日忙着装裱那些还未及题跋的碑拓,抓紧时间请赵之谦题写,即便狼狈不堪、被人取笑也在所不惜。

那么,到底是什么原因导致沈树镛定要请赵之谦来题写这些拓片呢?在另一封信中,沈树镛给出了答案:“遂生近来字学大进,用笔之法竟然悟出,发前人未发之秘,实弟佩服之至,欣喜之至,其天分竟不可及。此刻随便题写,自有一种古秀之趣,盖从前未经受过时派之病故也。但愿永远相依,则彼此得益。弟自己只能作时派字而恨极时派字,每有拓本,自己不敢动一笔。而扌为老又不能多渎,且又将出京,得遂生可以标目等类,实为得意之事。此等语似属过火,而不知皆实话也。”由此可知,书法风格是沈树镛选择碑拓题跋者的重要因素,他对自己只能作“时派字”颇感无奈。这里所谓的“时派字”,指的应是科举应试中所推崇的“馆阁体”书风。针对“时派字”,赵之谦在《章安杂说》中也有批判:

见担夫争道,观公孙大娘舞剑,皆古人得笔法处也。今日自不能向若背求书法,然少时就傅,则受教村学究,仿上大人;盛壮志科第,便致力太史笔、状元策,乌熟匀圆,偶或第矣。一日得志,黠者则肆意涂抹,以为下此遂至不能作一行书。女子缠足既久,稍释之,蹒跚倾跌,不可解矣。

显然,沈树镛认为“馆阁体”的帖学书法与碑拓在审美上难以兼容,以致他自己面对收藏的碑拓竟然“不敢动一笔”。这个说法虽有夸张,但毫无疑问的是,沈树镛认为胡澍和赵之谦的碑学书法风格才是题跋碑拓的最佳选择。而且,相较于当时的碑学书家,赵之谦因为能够在行、楷小字中体现碑学风格而备受青睐。因此,当赵之谦行期将近时,沈树镛才会如此急迫地请赵之谦为自己收藏的碑拓题跋。即便像赵之谦的弟子朱志复,虽是伶人出身,金石学修养也不高,却因未受“时派”影响能作碑学书法而受到沈树镛赞赏。可见,在此时金石家的观念中,碑拓的装池、题写不仅是鉴藏活动的组成部分,更直接影响了对其审美价值和收藏者专业水准的评判。由于碑拓鉴藏和碑学观念的一体作用,帖学书法风格自然很难兼容于碑拓鉴藏活动,无益于体现鉴藏者的专业金石修养和审美。

在赵之谦的个案中,还有一个反面例子,可以看到他是如何站在碑学审美的角度,嘲讽那些在鉴藏活动中缺乏审美自觉的收藏家。同治十二年,赵之谦已抵达江西南昌,获得了在地方志局编修《江西通志》的差事。十月,他拜谒了江西学政李文田,李氏遂出示所藏东汉《西岳华山庙碑》拓片残本,请赵之谦钩摹补缺并题跋。身处江西的赵之谦虽无法借到长垣本和华阴本作为双钩补摹的参照,但他手边恰好有旧摹双钩本也可作为依据。除了双钩补摹,赵之谦还为这件拓片书写了隶书题签,并作一段题记叙述此碑版本流传的情况:

严跋《华山碑》在人间者,并此得五本。嘉兴张叔未有残本,双钩刻入《陵苕馆金石文字》,辛酉乱后亡失,其子再得之上海,携归,复毁于贼。台州朱德园家藏本为汪退谷故物,有退谷题识,则世鲜知者,辛酉之乱亦失之。朱氏故居无恙,此本或尚可踪迹。是尚有七本也。四明本在京师,长垣、华阴二本皆在浙中,均不得见。来江右谒仲约学士,始见此本,并获附名纸尾,实生平之幸。癸酉十月,赵之谦记。

图8 赵之谦 李文田藏《西岳华山庙碑》题签、双钩、题跋 1872 纸本 香港中文大学文物馆藏

但事实果真如此么?同治十三年春,赵之谦给好友程秉钊写过一封信,其中提到了李文田收藏《西岳华山庙碑》的事情:“李学使以三白金买得《华山碑》,伍氏本,甚好。渠不枉此行,然此碑亦劫数已届,必有时文调跋语、馆阁体题耑、木戳记收藏,可预贺矣。”程秉钊与谭献、胡澍、赵之谦等人都有交游,他通晓训诂,长于考证金石,并且与赵之谦一起编修《江西通志》,往来密切。赵之谦在给程秉钊信中的说法,恐怕才是他心里真实的想法。赵之谦虽不敢怠慢李文田,但始终认为李或者其身边的江西本地文人对碑拓鉴藏缺乏审美层面的自觉,所谓“时文调跋语、馆阁体题耑、木戳记收藏”,都是附庸风雅的外行行径。由此,我们再一次看到赵之谦有意识地建构金石审美标准,并不断与周边金石鉴藏群体交流而达成共识的努力。正是通过这种有意识或者无意识的趣味传播,金石趣味才蔚然成风。

结 语

本文所讨论的金石艺术中学术与艺术是如何联动的,亦即话语权是如何从学术层面过渡到艺术创作层面的,这涉及到中国文人画系统中一种独特的逻辑。赵之谦的个案一方面呈现了他为融入以学论书观念主导的北京金石文化圈所做的努力,以及积极塑造个人学术身份和形象的企图;另一方面也呈现出他是如何将自己在学术研究中取得的合法性过渡到艺术风格创造,并由此参与到晚清正在形成的新的金石审美风尚的建构之中。这两条叙事线索带有明显的社会学色彩,很容易联想到布尔迪厄对场域和趣味的讨论。不过,讨论一个艺术家的行为模式,是否会消解艺术家在艺术风格层面的创造价值以及精神层面的感召力?笔者认为,开放多元的历史讨论应该既有建构性的努力,也有解构性的反思,意识到赵之谦在应对场域规则时策略性的行为模式,并不会消减他在魏碑体书法、金石入画、印外求印等艺术领域的创造性意义。相反,多维度的解读会带来一个努力平衡艺术理想与现实诉求、社会观念与个人心理之间关系的立体的艺术家形象。事实上,当我们带着以上的思路,再去观看赵之谦那些以临写诸如《峄山碑》《刘熊碑》等碑刻为名的书法创作(图9)时,将在风格问题之外注意到整个临写行为的逻辑和意义。在理解赵之谦行为模式的基础上,如果我们承认他是一位具有创造自觉性的艺术家,那么他如何挑战既有的艺术规则,如何树立新的视觉典范,如何通过对典范的误读嫁接个人的创造,如何实现康有为式的以复古为革新的文化与艺术实践,将是可以继续深入的话题。

图9 赵之谦《四体书屏》之一 1869 纸本 143×37cm 上海博物馆藏