《梅雨之夕》为何无法成为意识流小说

2022-05-12魏浦丘

魏浦丘

福建师范大学

孙绍振先生说:“进入小说艺术之门,首先要从小说艺术形象的实际情况出发,而不能从作家的宣言和议论出发。”笔者认为这段话对解读这样一位已经被文学史教材盖棺定论的作家尤其重要。在结合文本的基础上,笔者将以心理分析小说和意识流小说的区别为切入点,力求寻找到新的研究方向。

一、关于意识流小说的争议

施蛰存的小说能否划归为纯粹的现代主义小说,学界一直有争论,但把他归为“新感觉派”,并认为其自觉运用弗洛伊德精神分析学说创作小说,却基本上是学界的共识。有趣的地方恰恰在这里,心理分析小说和意识流小说同样把观察的重点投诸人的复杂的精神情感世界,并力图对其进行符合文学性和审美性的艺术表达,二者表达的内容可以说基本无差别,后者是现代主义小说的代表流派之一,而前者却总是和现代主义小说之间有着一段若即若离的暧昧距离,使其在文学史流派的分类上处在一种过渡性的位置。

关于意识流的定义,其中比较有信服力的是美国学者汉弗莱在《现代小说中的意识流》一书中对“意识流”下的定义:意识流小说是侧重于探索意识未形成语言层次的一类小说,其目的是为了揭示人物的精神存在。也就是当“意识流”作为一种小说流派来讲的时候,小说文本着重表现或揭示的应该是人物内心的潜意识或无意识,也就是一种朦胧的、不自觉的、无逻辑的、尚未形成语言也无法用语言层面的理性逻辑清晰地表达出来的东西,而意识流小说的悖论也恰恰在这里:按照弗洛伊德三重人格的理论,占据人绝大多数心理层面并对人的行为产生决定性支配作用的是无意识层面,这个庞大的层面人是无法认识,更是无法感知到的;既然连最基本的认识和感知都无法做到,那就更遑论用艺术的技巧去把它表达出来了。所以,在汉弗莱的理论基础上,我认为,一切意识流小说都是形式上逼真的幻觉,意识流小说作家采用一系列技巧,试图表达出也让读者信以为真地接受一种他们根本无法表达出的东西。

其中,最常见也是最有效的技巧,就是意识流小说涉及那些朦胧的、不能用理性语言表述的意识层次,而心理分析小说虽然也以关照人的精神层面为核心,但它始终将表述的重点放在了意识的最高层次,即清醒的、理性的、自觉的、可以表达出的知觉,这就使得人的心理活动具有了某种清晰的逻辑性,至少是可提供分析的线性因果,在小说文本中,就表现为为了满足某个统一的情节需要(开端—发展—高潮—结局)而进行的建构,人物的意识活动能够在小说整体性中找到意义,但对于个体而言却是无意义的,因为他的意识的存在,不过是为了小说情节的完整,他的意识于他个人而言似乎就没有什么关系了。

同时,心理分析小说还必须兼具分析的特质,这就要求要么是小说的叙述者,要么是小说中的人物自身,二者中必须有一者具备一种超验的、完全成熟的、几乎接近于上帝的全知全能的视角和感官,提出一种越出文本之外的“客观的真理”和“冷静的标准与用作价值判断的尺度”。

二、从叙事学角度分析施蛰存文本的特点

尽管按照汉弗莱的观点,普鲁斯特的《追忆似水年华》无法算作意识流小说,但我在这里仍不得不引用它的开头,用以和《梅雨之夕》的叙事方式进行对比。《追忆似水年华》第一卷的第一句是这样的:

在很长一段时间内,我都是早早就躺下了。

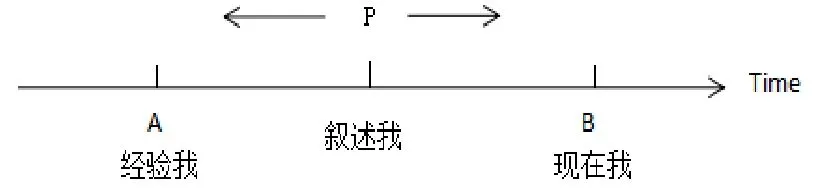

乍读这句话感觉平淡无奇,但仔细阅读之后我们就可以发现,这句话暗藏了一个处在现时时空下的“我”,即“现在我”。因为“在很长一段时间内”这句话的语气暗含的是叙述者站在一个当下即在的时间点上去回忆一件过去发生的事情,而在句子中出现的那个“我”,也就是作者将用来展开叙事的视角的“我”,即“叙述我”,相对于“现在我”来说是过去的。这就形成了现代主义小说中常用的时空交错技巧,即在文本背后暗含着一个站在终点的“现在我”,他以一个难以企及的高度俯瞰着过去的一切,这就使得叙事者得以在事后,从外部超越的角度高屋建瓴地自己观察自己,使“现在的我”和“过去的我”产生对话,发生碰撞。对此,我用一个时间轴来表示这种叙事技巧:

如图所示,在时间轴上出现的三个不同时间维度下的“我”,即经验我(A点)、叙述我(P点)和现在我(B点),其中叙述我(用以展开文本叙事的主视角,读者所获得的一切信息、感觉、知觉和情感都是由叙述我提供的)是一个动点。一般情况下,在传统小说文本中,这个叙述我的动点不是和经验我重合,就是和现在我重合。如果叙述我和经验我重合,那么就会构成典型的古典小说章回体的结构,亦即,将一件事情的开端、发展、高潮、结局等来龙去脉的过程由过去到现在完全完整地叙述出来,从而在文本结构上构成顺叙主体;如果叙述我和现在我重合,那么给读者的感觉就是站在即在的时间维度下一步一步抽丝剥茧过去的事情,因而无论是叙述者还是读者,对于过往都处在一种无知或被限制所知的视角中,那么在文本结构上就会构成倒叙主体。

在《梅雨之夕》中,叙述我和现在我是完全重合的,文本中所叙述的事情,都是当下正在发生的事情,所经历的时间,也是正在流逝的每分每秒的现时的瞬间。这种叙事方式的优点在于,它往往能更加真实地将读者带入情境,塑造情境化的小说和小说的情境化。但它的不足,或说它在表述上面临的困境在于:每当叙述者需要跳脱出文本而对人物的行为、心理做出任何的议论、分析和评价时,他往往苦于无法找到一张合适的口来表达这层理念,因为叙述我和现在我是重合的,作者就天然地失去了一次高屋建瓴般冷眼旁观整件事情的机会。从古至今,不同的作者在面临同样的问题时采取了不同的方法,笔者先以古典民歌文本《孔雀东南飞》为例:

按上文的叙事学角度来分析这篇经典文本,它应该属于“叙述我与经验我相重合”的一类,即整篇文本都是以刘兰芝和焦仲卿从过去到现在的情感发展作为叙述线索的。但当情节进入高潮,人物情感勃发喷涌,如骨鲠在喉,不吐不快之时,作者既无法借助刘兰芝之口来分析这段情感悲剧,也无法借助焦仲卿之口来分析这段情感悲剧,因为刘、焦二人都是事情经历者,他们置身其中,正所谓“当局者迷”,如果借助他们的口来冷静地分析这场爱情悲剧,那么不仅之前文本中通过叙事营造出的炽热的情感将被打断,整个情节的统一性也将遭到破坏。于是,作者选择了一种“暴力”介入文本的方法,亦即,短暂地跳脱出叙述文本,插入非叙事者(也就是作者,冷静的第三者)的议论分析和价值判断,来对整篇文章做一个冷静的分析和情感的升华:

生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全!

《梅雨之夕》并没有这种作者介入议论的方法出现,施蛰存先生选择让人物自己分析自己的情感和心理动因,这给笔者的直观感受就是作为叙述者的“我”时而清醒,时而迷狂。因为文本中既呈现出了“我”第一时间产生的朦胧无序的心理变幻,也呈现出许多冷静的分析。比如当“我”在雨中第一眼注目到这个面容姣好的女性后,随之产生的一种迷蒙的喜悦和躁动心理的内心独白:

为了对于这个少女有什么依恋么?并不,绝没有这种依恋的意识。但这也绝不是为了我家里有着等候我回去在灯下异同吃晚饭的妻,当时是连我已有妻的思想都不会有,面前有着一个美的对象,而又是在一重困难中……

这种心理独白的形式就比较符合汉弗莱所定义的意识流,即是在一种无序或无意识的自由联想的刺激下产生的心理独白。但下面的这种内心独白,就贴近于心理分析了:

我有一个残忍的好奇心,如她这样的在一重困难中,我要看她终于如何处理她自己。看她这样窘急,怜悯和旁观的心理在我身中各占了一半。

如果说前一句话尚且可以算作是叙述我的内心独白,那么后一句话就完全展现出了这段内心独白的心理分析性质。试问,如果叙述我完全处在自我的感觉和知觉世界中,怎会如此清晰地认识到“怜悯”和“旁观”两种经过高度提炼后的情感在“我”身中?还非常具体地写出了量词——“各占一半”。这明显是以一种冷眼旁观者的口吻诉说的,因而也和前文所引的心理独白形成了鲜明对比。

由于叙述我和现在我的重合,没有一个完全成熟的现在我暗藏在文本之后,那么在叙事的过程中自然就会有理性清醒的分析,不同流派的传统小说家所面临的困难就是让这清醒的分析借助谁的口表达出来的问题。如果不在叙事学方面做一定程度的创新并且还执着于表达这清醒的声音,那么其作为意识流小说(甚至是现代主义小说)存在的基础(无序、无意、朦胧)就肯定会被消解。设置一个站在终点的现在我的意义就是为了避免像《孔雀东南飞》这样突兀的议论分析的插入,从而营造出一种作者“完全退出”文本的幻觉。从这个意义上来说,时空倒错和蒙太奇的技巧只是为了更好地隐藏现在我的存在,并让“他”适时地显现以推进叙事的进行。

让出在不同时空中的同一人物产生碰撞和交集,是现代主义小说的一大创举。

三、感觉与情感在意识流技巧中的显现

作家(叙事者)在表述现实的客观世界的时候总是要依照自己的内心的情感对客观世界做出一定的取舍,读者最终接受到的,是依照作家或叙事者自身情感取向所体现出来的变异的感觉的世界。当代文学理论界有一个著名的公式可以表达这一原理:

(T+I)——AT+E

T为图式结构(scheme),I为(从文本)吸收进的能量,A大于1,表示系数,意为结构加强,E为排出来的结构或能量。整个过程即为同化(assimilation)的过程。

换言之,人的心理变幻的过程也就是一种根据自己内心图式同化外界事物的过程。无可非议的是,人总会不由自主地接受并放大那些与自己内心预期或情感心理图式相同或相似的事物、观念(AT),而不由自主地排斥那些与自身心理图式相悖或不相符的事物、观念(E)。一篇心理分析小说,必然要抓住两个重点不放,一是情感的变化,二是由情感变化而引发的感觉的变化,也就是外部世界的变化。

结合文本来看:

她屡次旋转身去,倒立着,避免这轻薄的雨之侵袭她的前胸。肩臂上受些雨水,让衣裳贴着了肉倒不打紧吗?我曾偶尔这样想。

第一句话是叙述性的语言,只是单纯的动作描写,是一个客观的观察者对于一个女子在雨中稍显窘迫但又不失美感的形态的描摹,但却不能说带给读者多大程度上的沉浸式体验。后面的一句则直接进入内心独白——这是“我”在无意识层次下的冲动发问,言下之意是,女子为了遮挡前胸的雨水而把手臂暴露在外,那么手臂上洁白美丽的肉体难道就不抓人眼球了吗?对于男性本位下的审美主体而言,不管什么部位被淋湿从而暴露出肉体,都是一种曼妙的享受。这体现出的是“我”本能的性欲望。这样的内心独白使读者直接进入人物内部深层次的意识活动,也就使读者直接从接受端的角度去联想这个女子曼妙的身姿和在梅雨中半含半露的姣好容颜。意识流技巧的运用使读者直接贴近了人物不加修饰的原生态的内心,这比十句百句外貌描写来得都要有效果。但我认为,美中不足的是最后一句“我曾偶尔这样想”;它是一句具有提示效果的语句,意在向读者点明这是人物的内心独白,其实我觉得这样的效果反倒没有直接引出内心独白那样自然且顺遂,而且这一句提示语位于段落末尾,颇显突兀,破坏了读者沉浸式的经验联想。

在某种程度上,心理分析小说类似于社会剖析小说,承担有一定的社会作用,那就是分析人的意识流动过程,并希冀通过人物形象的心理变幻去解答一些时代社会在心理层面上所面临的共同问题,但施蛰存先生选择从美的角度出发,对自己笔下的人物形象做诗意况味的心理分析,而不是像左拉等自然主义者那样把人物置于冰冷的解剖台,因而整篇小说文本都是高度统一在诗意情趣之下的美的形象的展现,这也使得小说在心理分析的基础上不断向高度统一的审美形象跃进。