吐峪沟石窟壁画中的坐具研究

2022-05-11郭文芳GuoWenfang

郭文芳 Guo Wenfang

(首都师范大学历史学院,北京 100048)

吐峪沟石窟位于新疆吐鲁番鄯善县麻扎村的吐峪沟大峡谷东、西两岸,古属高昌,开凿时间可以追溯至“晋设高昌郡之前”[1],五至七世纪是开窟造像的繁荣时期,唐代还存有寺院和禅院各一所,回鹘高昌时期亦有少量的开窟与重修。国内外学者已经对吐峪沟石窟的年代、分期、壁画等进行了多方面的研究,但是壁画中所描绘的物质资料尚未引起足够的重视。因此,本文对吐峪沟石窟壁画中坐具的研究不仅有助于了解高昌王国早期的佛教发展状况,也有助于理解古代高昌居民的生活方式及其文化来源等。

1 龟兹风——吐峪沟第44窟壁画中的方形佛座与筌蹄

方形佛座、筌蹄主要见于第44窟(图1)。这是一座开凿于北凉时期的穹隆顶单室洞窟,中间地面上有一方形基座,四壁上层布满坐于莲花座上的禅定千佛,中层是本生故事,下层绘几何图案。千佛中央绘一佛二菩萨,佛持说法印交脚坐于方形佛座上。这种方形佛座是龟兹佛教艺术中最为流行的一种佛座,贯穿于龟兹石窟的各个时期。本生故事中的仙人皆蓄发留须,裸上半身,坐于瘦长的筌蹄之上。筌蹄在克孜尔石窟中比较常见,与吐峪沟石窟中一样多为仙人或婆罗门等外道所使用,并且也常常用于尚未悟道的思惟菩萨造像中。

图1 吐峪沟第44窟复原

方形佛座广泛流行于印度和巴基斯坦二至三世纪的佛教造像中[2],在中国新疆的龟兹石窟中也极为常见。龟兹石窟中的方形佛座一般呈“∏”形,以蓝、红等颜色以“凹”形平涂装饰立面。吐峪沟石窟壁画中的方形佛座,座面略宽于下部的支撑面,在造型及色彩装饰等方面与克孜尔石窟中的佛座基本一致。可见,龟兹对高昌佛教艺术的影响是非常明显的。这种方形佛座是对金刚座的一种艺术表现,是菩萨成道时所坐之座,《阿毗达磨俱舍论》中说:“一切菩萨将登正觉,皆坐此座上起金刚喻定”[3]。与佛所坐的方形佛座不同,悟道之前的菩萨以及尚未皈依的外道等所用的坐具多为筌蹄。

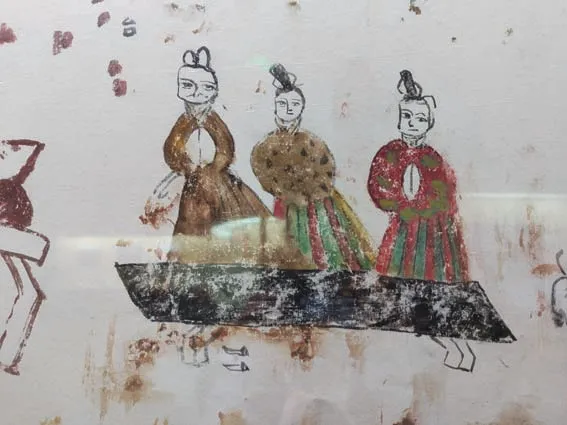

筌蹄是一种束腰的高坐具,出现在印度以及犍陀罗地区二至三世纪的佛教造像中,也常见于克孜尔的本生故事中,并且流行于北方、中原等地,魏晋南北朝时期的佛教艺术造像中[4]。在汉地的使用范围尤其广泛,不仅用于外道、菩萨、佛,也成为了“南朝士大夫阶层和玄学之士讲究魏晋风度的时尚用具”[5]。筌蹄最初是菩萨成佛之前的坐具,《佛本行集经》中说:“(龙女)手执庄严天妙筌提,奉行菩萨。菩萨受已,即坐其上”[6]。半跏思惟菩萨常常以左腿下垂,右腿搭于左腿之上,右手支颐作思惟状坐于筌蹄的坐姿为主,这种造型最早来自于犍陀罗地区,是悉达多太子未得道时苦思乃至开悟的情形[7]。筌蹄除用于半跏思惟菩萨之外,也多用于外道。外道指的是佛教之外的宗教,外道徒在佛教艺术中往往以裸上半身、著腰裙的婆罗门形象出现,常常以一腿搭于另外一腿膝盖上的翘脚坐或双腿交叉的交脚坐为主。翘脚坐被认为是不符合佛教礼仪的坐姿,《大般涅槃经》中说:“如来不听比丘常翘一脚……若能如是说者,是我弟子;若不能者,当知即是外道弟子”[8]。克孜尔第80窟主室正龛上方降服六师外道壁画(图2)中[9],主尊坐于中央的方形佛座上,佛左侧的六师外道交脚坐于筌蹄上,而右侧靠前的三位菩萨则坐于一长方形的佛座上。可见,以坐具来标识人物的身份也是佛教艺术中常用的表现方式之一。

图2 克孜尔第80窟主室主龛上部降服六师外道

吐峪沟第44窟本生故事中的仙人均以裸上半身、著腰裙、发须浓密的婆罗门形象坐在筌蹄之上。本生故事是佛陀尚未得道的前世故事,佛陀的前世以仙人或婆罗门的形象坐于筌蹄上以区别于成佛之后的方形佛座。吐峪沟石窟壁画中的筌蹄高挑、瘦长,仙人的坐姿以一腿压另一腿上的翘脚坐为主,这与龟兹石窟中的外道交脚坐于座面宽厚的低矮筌蹄上有一定的区别。如后壁南端中层《忍辱仙人本生》中的羼提仙人翘脚坐于画面左侧拱形建筑内的筌蹄上,筌蹄高瘦,束腰偏下,上部为棕色,有斜线纹理穿插入白色束带之内,座面上垂下一带波浪线花边的三角形,应为仙人腰裙后部的边缘,连着束带下部的为带绿色底边的白色梯形,再下是棕色的鳞纹(图3),底部结构与克孜尔石窟中的筌蹄比较接近。克孜尔地区的筌蹄比较宽厚,上部常常束以白色的布帛,一般不见藤条编织的纹理,束带下方的布帛呈破浪形边饰,再下为布帛半覆盖的梯形底座。吐峪沟第44窟中的筌蹄不仅比较高瘦,也有可能不束布帛,或是布帛被包裹在束带之下,这与其他地方的筌蹄呈现出一定的差异,应该是在龟兹的基础上演变而来的。虽然两地的筌蹄在造型上以及人物的坐姿上有所不同,但是皆用于外道仙人或婆罗门。

图3 吐峪沟第44窟仙人

贾应逸认为第44窟千佛中央说法图中的主尊是弥勒,是北凉时期人们寄希望于未来佛和当时禅法流行的反映[10],弥勒是未来佛,也能决疑,当禅僧修行时遇到难题可以飞往兜率天宫请弥勒决疑。从禅法上来说,龟兹对高昌具有直接的影响,如释宝唱《名僧传抄》中记载高昌僧人释法惠曾到龟兹修学禅律[11]。第42、20窟中比丘观想尸体、骨骸的不净观、白骨观在克孜尔石窟中也有所体现[12],但是这两窟中的净土观想图却是汉传大乘禅的主要内容,与之相应禅僧的禅床也以汉式坐具为主。

2 汉风——吐峪沟第42窟壁画中的坐具

吐峪沟第42窟壁画中比丘所坐禅床是造型简单的方形四腿榻(图4)。虽然与凳相似,或许有模仿凳的痕迹,但是把这种坐具称之为榻,也是无可厚非的,因为最早的凳不是坐具,而是登床或承足之用的小榻,佛教中也称为踏床。犍陀罗地区佛教造像中虽然也采用方凳式的踏床,但作为承足之用,一般比较矮小,虽然在形式上有所类似,或许没有直接的联系。

图4 吐峪沟第42窟四腿方榻

吐峪沟第42窟中的禅床高度低于地上放置的水瓶,大概为画中僧人结跏趺坐高度的四分之一,长度正好可以容纳僧人结跏趺坐,因为图中表现的都是正侧面,所以比较难以断定宽度。可供僧人结跏趺坐的坐具,座面应该较宽,故推测与中国汉晋以来所流行的四腿独坐小榻具有一定的联系。《初学记》卷二引《通俗文》曰:“床三尺五曰榻板,独坐曰枰,八尺曰床。[13]”三尺五相当于84厘米,汉、魏、晋独坐榻的尺寸大致为长75厘米至130厘米;宽60厘米至120厘米;高12厘米至28厘米[14]。按照图中的比例以及今天人体工程学尺寸来推算,吐峪沟石窟中禅僧坐具的长度为70厘米左右,高度是20厘米左右,基本与上述数据接近,这应该是一种可供僧人结跏趺坐的独坐小榻。

榻在东晋十六国时期就已经在高昌出现了,阿斯塔那晋墓出土的《庄园生活图》中,墓主往往坐于榻上。M408[15]是在墓室后壁描绘的仿纸质壁画,画面中央是坐于榻上的墓主和妻、妾,榻面以平行四边形来表示,榻腿是三条折线,呈弯曲的棱柱状(图5)。吐峪沟第42窟的禅床与阿斯塔那晋墓绘画中的榻虽然有所区别,但方榻在北凉时期就已经被作为佛座出现在石塔上了。甘肃博物馆藏高善穆石塔中的禅定佛或坐于四腿方榻上,或坐于箱式榻上,北凉承平二年马德惠石塔上的佛也有坐于类似方榻上的,岷州庙石塔中的其中一佛结跏趺坐于带托泥的四腿方榻上,杨森认为此榻是对当时当地用具的随手移植,是希望人们迅速接受佛教以适应当时社会的举措[16]。另外,四腿方榻也常见于魏晋南北朝时期云冈、天龙山、龙门等石窟的维摩诘图像中,这说明方榻是北方、中原等地魏晋南北朝时期的常用家具。而比丘禅修时结跏趺坐于四腿方榻上,在云冈第7窟明窗南、北两侧中的比丘禅修图中就已经出现。高昌从汉代以来就与河西、中原等地保持着密切的联系,并且“其(高昌)刑法、风俗、婚姻、丧葬,与华夏小异而大同”[17]。所以四腿方榻在吐峪沟石窟禅观壁画中的出现是汉地起居方式影响的使然。

图5 阿斯塔纳晋墓《庄园生活图》中的榻

3 吐峪沟第20窟壁画中的坐具

吐峪沟第20窟中的禅僧除以莲花、鸟兽为座之外,南壁中、下段的壁画中还能辨别出三种坐具:叠涩亚腰方座、腿部上端带曲枅的四腿方榻、壸门方座。四腿方榻是魏晋南北朝时期常用的坐具,叠涩亚腰方座、壸门方座多用于佛座。从第20窟壁画中坐具的演变来看,由四腿方榻发展到佛座常用的叠涩亚腰方座、壸门方座后又变为“庄严妙法”的莲花座等过程不仅表现了禅修的深化,也使得僧人更趋于神圣化。这种榻式坐具在龟兹石窟壁画中非常少见,多见于北凉石塔以及敦煌、云冈、龙门等地魏晋南北朝时期的洞窟中,显示了汉风对高昌的影响。

第20窟左壁下段壁画中禅僧的坐具为上层两叠涩的方座,中间束腰部位是由三根支柱所形成的两个方形,下部是一条横板(图6)。这种上下叠涩,中间束腰为长方形的佛座是须弥座的一种[18]。克孜尔第76窟《魔女诱惑》中的佛座为上下三层叠涩,中间方形束腰的须弥座,但类似的叠涩亚腰佛座在克孜尔石窟中并不常见。北凉马德惠石塔中出现有以三根支柱形成两个长方形束腰的方形佛座,佛座上下刻画成梯形或倒梯形的形状,没有明显的叠涩。吐鲁番交河故城出土的苎麻布画《鬼子母》中鬼子母倚坐在上下各有二叠涩的方座上,横板和立柱上都装饰有卷草纹,底部的横木略长于上部,虽然此图的创作时间晚于吐峪沟第20窟,但也说明类似的坐具或许在吐鲁番早已存在。二叠涩的方形须弥座在公元二世纪的贵霜王朝时期已经出现[19]。敦煌、云冈石窟中的叠涩方座从北魏开始一直都是仅次于莲花座的主要佛座,但是僧人一般不坐叠涩亚腰方座,敦煌石窟中也没有类似的案例[20]。故从坐具上也显示出了第20窟禅僧的神圣性。吐峪沟第20窟中的禅僧都有头光,描绘的自然不是一般的僧人,而是神僧、圣僧,僧人坐于佛座之上更是凸显了其神僧、圣僧的特性。

图6 吐峪沟第20窟叠涩方座

腿部上端带曲枅的四腿方座与第42窟中的四腿方榻造型一样,只是在腿部上方附加了曲枅的装饰(图7)。枅一般用于建筑的柱头上,是柱头上端向上弯曲的曲木,在汉代就被应用于建筑中了,北凉马德惠石塔以及高善穆石塔中拱形龛龛楣尾端下的柱头上即为曲枅,这种结构与吐峪沟第20窟中的四腿方榻腿部上端装饰一致。而把汉式建筑构件运用于家具中也体现了高昌工匠在汉风影响下的创新。

图7 吐峪沟第20窟南壁中段曲枅四腿方榻与壸门方座

壸门是中国传统家具腿足之间的弧形装饰,后来广泛应用于佛座以及家具的装饰上。家具造型中所谓“壸门”,系指坐具四足之间所形成的空间,而坐具之足很少采用平直一律的造型,如果足的两侧成弧线,而足与足之间的空当便构成了优美曲线的轮廓[21]。吐峪沟第20窟中壸门方座的腿足为内翻的“L”形,腿间为简洁的券口曲线,没有托泥,类似的结构主要见于汉魏时期的榻上。甘肃嘉峪关三国魏时期新城一号墓出土的《墓主人宴饮图》中墓主人跽坐于榻上,壸门比例较小,使腿足显得比较粗壮。天龙山第3窟维摩诘居士、文殊菩萨坐于四腿榻上,腿间为简洁的券口曲线,腿足横截面为“L”形。龙门北魏时期的普泰洞北壁佛龛右侧的《涅槃像》中佛陀所卧之床榻为双壸门,壸门结构与天龙山第3窟基本一致。云冈第6窟《九龙灌顶》中太子站在矮榻上,券口平直。敦煌莫高窟西魏第285窟南壁《沙弥受戒自杀》中,少女的父亲坐于建筑内的榻上,牙板似装饰有锯齿纹,足为“L”形。另外,壸门方座也常用于中国北朝的佛教造像中,如洛杉矶郡艺术博物馆藏北齐皇建元年(公元560年)的金铜佛结跏趺坐于壸门方形台座上(图8)[22],台座正面的壸门为简洁的曲线,与吐峪沟第20窟有所类似。

图8 皇建元年佛坐像

4 结语

吐峪沟石窟壁画中所遗留的坐具并不多,但样式多变,而这些坐具在龟兹和汉地文化中都能找到原型。吐峪沟石窟壁画中的方形佛座,在造型及装饰上与龟兹石窟中的佛座一致,显示出龟兹文化对吐峪沟石窟艺术的直接影响。筌蹄虽然带有一定的龟兹风,但变化较大,并且随着坐具的变化,人物的坐姿也从龟兹石窟中的交脚坐发展成了吐峪沟石窟中的翘脚坐,可见,高昌在对龟兹文化吸收的过程中也注重创新[23]。禅床是僧人禅修时的坐具,吐峪沟石窟中的净土观想图主要表现的汉传大乘禅法的内容,与之相应禅僧的禅床也以汉式坐具为主。第42窟中的禅床具有魏晋时期四腿方榻的特征。第20窟中的禅床造型多样,并融入了汉地佛座的因素,不仅彰显了汉文化的影响,而且有助于营造圣僧的身份。