基因编辑食品监管与标识管理研究*

——基于认知度视角分析

2022-05-10邓心安曾海燕

邓心安 王 舒 曾海燕

(1.中国农业大学人文与发展学院,北京 100083;2.湖南女子学院,长沙 410004)

基因编辑食品(Gene-edited Food,GEF)是随着基因编辑技术特别是以CRISPR-Cas9为代表的新一代基因编辑技术的快速发展而兴起的新食品,并可望形成一类新兴产业。对基因编辑食品研发及商业化过程进行监管,特别是其中关于此类产品是否需要标识以及如何进行标识的问题,是涉及食品安全、消费者行为以及基因编辑食品产业化的前瞻性热点。消费者对基因编辑食品的认知度,与消费者对基因编辑食品的消费意愿、不同强度的监管及标识的诉求密切相关,进而影响到其对标识方式(不必标识、强制标识、自愿标识、定量标识)与标识态度(如需要标识与否的主要因素)的选择取向。本文以具有较高文化素质的职业群体为抽样对象,对基因编辑食品认知状况及其与标识方式、标识态度的关系进行关联分析,以期为基因编辑食品监管与标识管理提供决策参考,具有现实应用价值与前瞻性研究意义。

1 基因编辑食品监管及标识的研究背景

基因编辑食品是指运用基因编辑技术,通过编辑物种自身基因,改良其生物性状或其生长条件而生产的食品。基因编辑食品标识是指对市场上出售的基因编辑初级食品或由其加工制成的食品进行特定的标记,以便消费者识别或选购。标识是基因工程类食品监管的重要内容和环节;标识强度依次为不必标识、自愿标识、定量标识、强制标识,在监管中具有导向性和标志性作用。无论是已经商业化的转基因食品(Genetically Modified Food,GMF)还是正在研发并且部分产品正在商业化的基因编辑食品,标识都难以避免,但强度和方式各有不同。

基因编辑(Gene-editing)是指利用序列特异性核酸酶(Sequence Specific Nucleases,SSNs)在特定基因位点产生DNA双链断裂,编辑受体自身的DNA修复系统在非同源末端连接过程中产生随机的小插入和缺失(Insertions and Deletions,INDELs)或在同源重组修复过程中插入或替换相应的基因片段,从而实现基因敲除、定点插入或替换等定向改造[1,2]。相对于早期其他能切割DNA分子的锌指核酸酶(Zinc-finger Nuclease,ZFNs)和类转录激活因子效应核酸酶(Transcription Activator-Like Effector Nuclease,TALENs)技术,新的CRISPR-Cas编辑系统具有成本低、操作过程简便、编辑效率高等优点[1-3],因而成为基因编辑的主流技术:CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)中文意指“成簇的规律间隔的短回文重复序列”;Cas是指CRISPR相关蛋白,是一种核酸内切酶(DNA Endonuclease)。

农业与健康医疗是基因编辑技术应用的两大先导领域,均关涉安全监管问题。农业领域中的与食品密切相关的作物育种,在应对人口增长、可耕地退化与减少以及气候变化等挑战,促进农业及食品可持续增长具有至关重要的作用,而基因编辑为作物育种的改进及其成功率的增加提供了非凡机会[4]。目前一些基因编辑技术存在脱靶(Off-Target Mutations)效应,此技术上的障碍将随着该技术的快速发展而得以克服[5]。脱靶效应对于作物育种而言,较少或不涉及如其在医学上的应用而产生的伦理问题[2]。基于基因编辑对生物医药、农业、工业生物技术等生物经济多领域产生革命性影响,以及目前监管政策的必要性和紧迫性,经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)于2018年6月在巴黎召开“基因编辑在农业上的应用——对健康、环境和监管的影响”会议,重点讨论了国际基因编辑农业现有及新的监管框架[1]。基因编辑虽然与以前的常规育种技术及传统的遗传工程与转基因(Genetic Engineering/Genetically Modified,GE/GM)技术有所不同,但其在农业上的应用同样涉及到与健康、环境与人类安全相关的潜在风险,因而使得现有的监管框架面临新的挑战[3]。监管应当是基于事实与科学的(Fact and Science Based),并且尽量避免预防原则和创新原则之间的冲突[3]。

基因编辑食品与转基因食品所依托的技术及其生产原理不同,因而许多国家或国际组织对两者的监管及标识政策也有所不同。相较于传统育种方法和转基因技术,基因编辑能够使作物育种更精准和可预见、更快捷[3,4,6],能够帮助人类应对诸如气候变化、可持续以及全球食品安全方面的挑战[4];而能否从转基因作物监管中吸取教训,使基因编辑作物(Gene-Edited Crops,GECs)得到欧盟转基因生物指令(GMO Directive)的豁免,需要考虑政策对农民、科学家、消费者、贸易国以及世界其他地区造成的潜在影响[6]。有研究认为,基因编辑育种不同于转基因育种,因而不宜用现存的对待转基因的管理规则来对基因编辑作物进行监管,可以采用视同为传统育种产品一样的监管方式[4]。作为风险与安全管理的内容之一,基因编辑产品标识能够帮助识别潜在风险与收集系统化数据,以利决策[3]。2019年日本环境部、农业森林渔业部、卫生劳动和福利部、日本消费者事务厅相继宣布,由于基因编辑食品不含外源DNA,因而不受2015年食品标识法(2015 Food Labeling Law)监管,而该法强制规定基因工程食品(Genetically Engineered Foods)必须标识即贴标签[7]。

基因编辑食品监管及其标识研究,正在成为科技政策研究领域需跟上新技术发展步伐而有待开拓的方向。基因编辑对于植物科学及其在农业上的应用正在产生革命性影响,许多国家对基因编辑植物的监管,正在采取快速适应新技术发展的态势[8]。基因编辑农产品(Gene Edited Agricultural Products)不属于转基因生物(Genetically Modified Organisms,GMOs),是否需要监管,是一个比常规基因变异(Genetic Alteration)产品更难以回答且存在争议的问题[9]。基因编辑育种与转基因育种之间存在一定的模糊边界,基因编辑植物育种快速进展,需要一个新的全球政策来应对,以填补转基因生物规制中基于技术过程(Process-based)与基于产品(Product-based)两种监管模式之间的鸿沟[5]。基因编辑农产品正在接近商业化,但生物技术监管系统(Regulatory System)并未跟上技术发展的步伐,其中的产品标识也未明确(Undefined)[10]。

基因编辑作物的研发应用涉及社会接受(Social Acceptance)问题,有些人要求知道哪些食品出自基因编辑作物,即便不清楚遗传修改程度如何[5]。回应社会对基因编辑食品的关切,特别是其中的“知情权”(Right to Know),需要对上市的含有遗传工程成分(Genetically Engineered Ingredients)的食品进行标识[5]。然而,对于检测者来说,想要落实基因编辑食品标识,也是一项具有挑战性的工作,因为难以区分导致微小插入和缺失(Indels)的基因组突变哪些是由非同源末端连接(Non-homologous End Joining,NHEJ)修复产生,哪些是自发产生[5]。社会需要避免基因编辑对农业革命性影响所带来的潜在风险,监管应当保持通过基因编辑技术促进农业发展与潜在风险评估及其预防之间的平衡[11]。对此,建议建立由作物育种企业及研发机构、资本投资者,以及包括政府、产业与研究组织、非政府组织等在内的农业发展利益相关组织等多方参与的合作治理网络(Cooperative Governance Network)[11]。无论政府的规制如何发展演变,公众意见是接受程度的最终仲裁者[10]。可见,上述合作治理网络未将消费者群体纳入是一欠缺。如何体现消费者态度及其对基因编辑食品的认知,是不容回避的问题。

随着基因编辑技术的发展与基因编辑作物产品市场化步伐加快,中国对基因编辑食品的标识管理依然沿用2002年的管理办法,落后于技术的发展,迫切需要制定实施科学和理性的标识制度(Scientific and Reasonable Labeling System)[12]。

上述政策及研究背景表现出以下问题:基因编辑食品监管能否采取如同转基因食品类似的政策?如何通过新的标识制度来实施对基因编辑食品的监管?消费者要求对基因工程类食品标识的态度及强弱方式,与消费者对该食品的认知度密切相关[13]。基因编辑食品属于新型基因工程食品,消费者对其认知度,是了解并判断其安全性及性价比的基础。从认知视角研究基因编辑食品监管及标识方式,对于完善现有的标识制度以及基因编辑食品安全监管体系,促进基因编辑食品产业健康有序发展,具有现实应用价值与科学指导意义。

2 基因编辑食品研发进展与监管方式

2.1 基因编辑食品研发进展

基因编辑技术能对基因组的目标性状基因进行精确的定点敲除、插入或替换、单碱基编辑以及基因表达调控[1,2];除在健康医疗领域已经表现出重大应用潜力外,在农业新品种选育中具有更加广泛而巨大的应用潜力,且涉及伦理问题较少、风险相对可控[2]。自2012年以 CRISPR-Cas9为代表的新一代基因编辑技术诞生以来,基因编辑就开始广泛应用于农业及食品领域的研发。

根据相关文献报道[5,14-16],目前正在研发的基因编辑食品品种主要分为三大类:1)粮食作物类,包括水稻、玉米、小麦、大麦、大豆、马铃薯;2)经济作物类,包括油菜、甜菜、苹果、西红柿、草莓、香蕉、葡萄、猕猴桃、甜橙、白蘑菇、芥蓝、卷心菜、黄瓜、生菜、亚麻荠、西兰花;3)畜牧水产类,包括猪、真鲷、奶牛。其中苹果、蘑菇已分别于2015、2019年在北美上市;大豆、猪(食医两用)分别于2019、2020年在美国获准上市;西红柿、真鲷、河豚已分别于2020、2021、2021年在日本获批上市销售。

如果按研发阶段来划分,大多数动植物食品品种仍处于研发的前期,部分品种已接近市场化阶段。也可分为三类:1)处于应用基础研究阶段,其品种涉及水稻、草莓、香蕉等;2)处于实验发展阶段,其品种涉及油菜、小麦等;3)处于市场化应用推广阶段,其品种涉及西红柿、大豆、玉米、苹果、蘑菇、猪、真鲷、河豚等。

2.2 基因编辑食品的监管方式

对基因编辑食品的监管已初步形成三种政策模式:一是以美国为代表的“宽松型”;二是以欧盟为代表的“限制型”[17];三是以澳大利亚为代表的“中间型”或“折中型”。此外,还有许多国家的基因食品编辑政策尚未明朗。

1)美国依据产品自身属性来对生物技术产品实施监管(Product-basedRegulations)。2018年3月农业部发表声明,不会对使用包括基因编辑在内的创新育种技术生产的农作物进行监管[14,15]。由于不含外来 DNA,基因编辑农产品也很可能不需被标识[10]。2020年农业部动植物卫生检疫局强调将监管重点放在新性状本身,而不是用于创造新性状的技术上,即此前建议提出的:如果基因编辑生物只是单碱基对替换或任意大小的删除或是引入自然发生的核酸序列,那么就不需要监管[9]。2018年美国食品药品监督管理局(U.S.Food and Drug Administration,FDA)发布新规,撤销对基因编辑作物的严格管控,鼓励基因编辑植物的种植试验。由FDA负责监管的基因编辑动物的政策尚不明朗[18],但FDA倾向于用一种“创新而灵活”的方式监管基因编辑技术,在确保该技术对人体和动物安全的同时,要允许企业把有益于消费者的产品推广上市。自2009年以来,FDA陆续批准基因编辑山羊、鸡、猪等,但主要用于健康医疗领域,而非食品。可见,美国对于基因编辑食品尚缺乏明确的规制与清晰的指南[10]。

日本、阿根廷等采取了与美国类似的宽松政策(Lenient Gene-editing Rules)[19]。有别于对待转基因食品的政策,日本对基因编辑食品采取相对宽松的政策取向[17]。日本政府表示,基因编辑作物依照常规作物产品接受监管,不属于转基因产品的管理范围[7,8];并分别于 2020年 12月和2021年9月通过了基因编辑西红柿和真鲷的上市申请,且无需强制标识;2021年10月,厚生劳动省又批准了基因编辑河豚的销售申请。阿根廷是全球最早宣布基因编辑植物只要不含外来DNA就不受生物安全法规监管的国家,智利、巴西、哥伦比亚等很快跟随采取了与此类似的政策[8]。不同于对待转基因生物的政策,俄罗斯对基因编辑作物和动物采取相对宽松的政策,2019年4月出台的新项目法令认为:一些基因编辑技术如CRISPR-Cas9,与传统的育种方法相当;基因编辑产品将不受2016年通过的针对转基因生物的禁种法律约束[18]。

2)欧盟对生物技术产品的监管,采取的是基于技术过程(Process-based,Technology-based)的管理模式。目前对基因编辑食品的政策,基本沿用了其对待转基因食品的旧法规,采取的是限制型政 策 (Restrictive,Stringent Regulations)[20,21]。2018年7月欧洲最高法院(European Court of Justice,ECJ)裁定,将基因编辑作物纳入2001年指令(EU Directive 2001/18/EC)的监管范围,视同转基因生物并受到相同的严格监管,包括需要标识[21,22]。这意味着,利用 CRISPR-Cas9等基因编辑技术研发的新食品需要经过欧盟冗长的审批流程;该规定将限制基因编辑技术在欧盟的研究,并将商业种植列为非法[21]。随着新兴的基因编辑技术在农业上的推广应用,该政策仍然存在与世界其他地区相协调及被修正的可能[6,20];或者说,通过基因编辑技术育种获得的作物可能会受到欧盟指令的豁免[9]。例如,德国政府确认通过一种较老的寡核苷酸法而获得基因编辑油菜不视作为转基因生物[4]。目前世界上只有新西兰采取了与欧盟类似的监管政策[8],即将基因编辑产品视同为转基因生物进行监管[16]。

3)澳大利亚、以色列等对基因编辑食品研发采取中间型政策。澳大利亚政府2019年4月修改基因技术监管规定,取消了对“基因剪刀”等工具的限制要求,采取了灵活且比较宽松的中间型(Middle Ground)政策[19],即只要不含有外来DNA,就不会受到视同转基因生物的监管政策[8]。在新规出台之前,包括CRISPR-Cas9在内的基因编辑技术在研发中受到与传统基因修饰相同的规则约束;传统基因修饰(如转基因食品研发)需要获得澳大利亚基因技术监管办公室(Office of the Gene Technology Regulator,OGTR)认可的生物安全委员会的批准。

4)中国尚未明确基因编辑食品新的政策,在基因编辑食品等新型食品的监管方面,基本沿用“农业生物技术”及其相关的《农业转基因生物安全管理条例》框架。其中转基因食品标识管理依然沿用2002年发布施行的《农业转基因生物安全管理条例》及其配套的《农业转基因生物标识管理办法》(后者分别于2004、2017年修订)相关法规,即实行标识管理目录下的定性“强制标识”政策[12,23]。印度尼西亚和东南亚其他国家对于基因编辑作物是否受到转基因食品生物政策的豁免尚在研讨过程中[8]。

可见,世界大多数国家对基因编辑食品的监管倾向于采取不同于转基因生物的监管方式,其中部分国家认为应视同传统育种方式进行管理,无需强制标识。总体而言,大多数国家对基因编辑食品的监管或拟采取的监管政策,相对于其对转基因食品的监管,普遍性地采取相对较为宽容的政策或政策取向。

3 调查方案与问卷设计

3.1 问卷调查方式及抽样规则

本项研究采用问卷调查与关联统计分析相结合的方法。基于新冠疫情,问卷调查采用了两种方式:一是纸质问卷调查表,发放120份,占1/3;二是“问卷星”调查表,计划发放240份,占2/3。基于调查者对总体的有关特征具有一定了解而样本数巨大的现实情况,两种方式均采用定向配额抽样,即在符合以下“抽样规则”前提下,分区域与行业定向选取有条件的重点调查对象,并以中国农业大学生物经济发展研究中心名义,委托其随机选取本区域的10~20名调查对象填表。

抽样规则:调查对象选自企事业单位的在职人员及在读研究生;兼顾调查对象学科背景的文科与理工农医间的平衡;调查对象来自全国多个地区、多个单位;诚实为本,且同一人不可重复填表。

3.2 问卷设计

依据对GEF的认知及其对GEF标识方式、标识态度的潜在影响设计调查内容。按照“问题关联、选项易行”原则,设计出以下3组6个方面的问题(Q1~Q6)。

1)反映GEF标识方式

Q1:通过政府监管并批准上市的GEF,您认为要不要标识或如何标识(只选一项,以下除Q2外均同)?分4个选项:①不必标识;②强制标识;③自愿标识;④定量标识(基因编辑成分超过规定的阈值后强制标识)。

2)反映对GEF的标识态度

Q2:如您认为GEF需要标识,主要因素是(可多选):①消费者知情权;②潜在安全问题;③非GEF的营销策略;④其他。如您认为GEF不需要标识,主要因素是(可多选):①标识管理成本;②安全不成问题;③GEF的营销策略;④其他。

Q3:GEF标识会增加经营管理成本,导致GEF价格不同程度上升。得知此情况后,您觉得需要标识吗?分3个选项:①需要;②不需要;③不确定。

Q4:您认为用基因编辑饲料喂养生产的动物性食品(如肉类、牛奶、鱼等),是否需要标识?分3个选项:①需要;②不需要;③不确定。

3)反映对GEF的认知状况

Q5:你对GEF研发生产原理的知晓程度。属于认知度的主体内容,从认知度的基础和根本两方面代表了对GEF的认知水平。划分为4个档次:很了解、大致了解、不太了解、不了解。从量化角度细分:很了解、大致了解属于“高认知”;不太了解、不了解属于“低认知”。

Q6:您认为GEF与GMF有明显区别吗?属于认知度的辅助内容。分3个选项:①有;②没有;③不确定。

3.3 抽样分布

纸质问卷调查对象选自北京、吉林、黑龙江、河南、湖南、四川、福建、宁夏、新疆等9个省区市;“问卷星”调查对象来自全国21个省区市,以北京、山东、湖南、江苏、天津、上海、广东、陕西为主——占比超过75%。在职人员与在读研究生的所在单位包括:企业、政府部门、大学、科研院所;所涉行业或专业主要包括理工、农学、信息、生物以及各类文科。调查对象均具有大学及以上学历,因而总体上具备对基因编辑食品问卷的独立判断和理解能力,属于具有较高文化素质的职业群体。

问卷调查时间:2020年12月-2021年1月。依据研究目标与工作量大小,共发放并回收问卷362(纸质118,其余为“问卷星”,下同)份,其中有效问卷345(纸质106)份,占回收问卷总数95%(纸质90%)。

4 数据关联分析

4.1 基因编辑食品认知度状况

对Q5(认知度)和Q6(GEF与GMF区别)的抽样统计结果分别表明:

1)即使是在较高文化素质的职业群体样本中,对基因编辑食品生产原理的了解程度依然偏低。即在345位被调查者中,属于“高认知”范围的“很了解”和“大致了解”者共占到42%;属于“低认知”范围的“不了解”和“不太了解”者共占58%;“不了解”比例达13%,超过“很了解”比例(图1)。

图1 对GEF的了解程度Fig.1 Cognition Degree of GEF

2)52%的被调查者认为GEF与GMF有明显区别,34%认为“不确定”(图2)。认为“不确定”与对GEF的了解程度的交叉分析进一步表明:78%的认为“不确定”者属于“低认知”范围。

图2 GEF与GMF有否明显区别Fig.2 Is There a Significant Difference between GEF and GMF

4.2 基因编辑食品认知度与标识方式的关系

对Q1(标识方式)与Q5的关联统计表明:在职业群体样本中,无论是对GEF的“高认知”还是“低认知”,认为“强制标识”的比例均最高;认为“定量标识”的比例其次;认为“不必标识”或“自愿标识”的比例均较低(表1)。相对而言,高认知者认为“不必标识”或“自愿标识”的比例,高于低认知者的该比例。

表1 基因编辑食品认知度与标识方式的关系Tab.1 The Relationship between Cognition Degree and Labeling Mode of GEF

4.3 基因编辑食品认知度与标识态度的关系

1)基因编辑食品需要标识与否的因素

对Q2(需要标识与否的因素)与Q5的关联统计表明:在职业群体样本中,无论是对GEF的“高认知”还是“低认知”,认为需要标识的因素均依次是消费者知情权、潜在安全问题;其余的两个选项所占比例均不大。相对而言,“高认知”认为“潜在安全问题”的比例小于“低认知”的该比例,表明认知度较低者对基因编辑食品的“潜在安全问题”更为担心(表2)。

表2 基因编辑食品需要标识的因素Tab.2 The Factors Required for Labeling GEF

认为不需要标识的人次较少,75%来自“高认知”,25%来自“低认知”,包括“不必标识”者和部分“自愿标识”者。其所依据的因素主要是“安全不成问题”,其次是“标识管理成本”,二者比例分别为52%和36%。

2)基因编辑食品认知度与标识成本态度

对Q3(标识成本态度)与Q5的关联统计表明:即便得知“基因编辑食品标识会增加经营管理成本,导致价格不同程度上升”(Q3),但不同程度认知者认为“需要”标识的比例仍然较高,其中“很了解”者相对较低;认为“不需要”标识的比例,高认知者明显高于低认知者(表3)。

表3 基于认知度的标识成本态度Tab.3 The Attitude towards the Cost of Labeling GEF Based on Cognition Degree

3)基因编辑食品认知度与基因编辑饲料标识态度

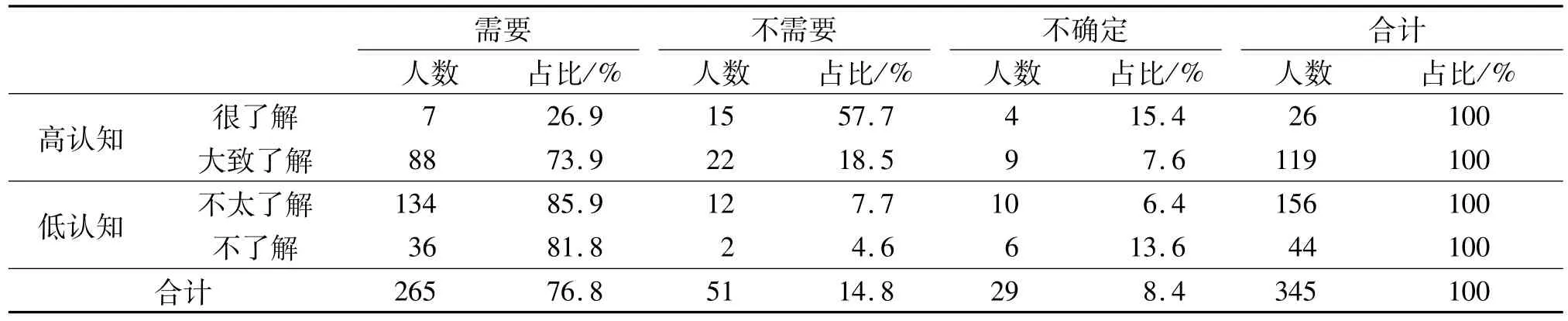

对Q4(饲料标识态度)与Q5的关联统计表明:在职业群体样本中,认为用基因编辑饲料喂养生产的动物性食品需要标识的比例占76.8%;认为“不需要”标识的比例占14.8%(表4)。其中,对基因编辑食品的高认知者认为“需要”的比例,明显低于低认知者的该比例;认为“不需要”的比例,明显高于低认知者的该比例。

表4 基于认知度的基因编辑饲料标识态度Tab.4 The Attitude towards Labeling Gene Edited Feed Based on Cognition Degree

5 研究结果与讨论

5.1 研究结果

调查对象的区域与行业分布具有广泛性和相应的代表性。即便是较高文化素质的职业群体,对基因编辑食品的认知度依然偏低。可见,对于包括较高文化素质的职业群体在内的公众来说,加强基因编辑食品相关知识的科普与宣传非常必要,此举有助于对新兴事物的理性判断,从而有利于使当前基因工程类产品之争回归理性。

从认知度与标识方式的关系上看:“强制标识”占据主流,但标识强度与认知度负相关。在职业群体样本中,大多数被调查者认为,通过政府监管并批准上市的基因编辑食品仍需强制标识;随着对基因编辑食品认知度的提升,对基因编辑食品的标识强度有所降低。这一“强制之外有宽容”的态势介于美洲与欧洲监管方式的宽严之间,为制定灵活而适度的中间型政策做了民意上的铺垫。

从认知度与标识态度的关系上看:1)在职业群体样本中,无论对基因编辑食品的认知程度如何,认为需要标识的因素依次是消费者知情权、潜在安全问题。在“潜在安全问题”的选项中,低认知者的比例明显高于高认知者;低认知者对所谓“潜在安全问题”更为担心,因而倾向于需要标识。2)食品价格对于标识需要与否的影响较小。即便告知“基因编辑食品标识会增加经营管理成本,导致价格上升”,仍然有87.8%的被调查者认为需要标识。认为不需要标识的比例不大,但与认知度呈现正相关。食品分装、检测及其标识的成本对基因编辑食品商业化利润具有重要影响,但结果表明:职业群体对标识成本较不敏感,这与当前我国职业群体收入水平提高、恩格尔系数较低的现状相符。3)对于基因编辑饲料,超过四分之三的被调查者认为需要标识,这一标识强度甚至超过了欧盟对基因工程类食品的监管要求[20,21],这与我国当前对基因工程类食品或转基因食品的研发政策中的“非食品-饲料-食用”的渐进型商业化路线不相符合。

5.2 讨论与建议

1)标识的个体意愿与新兴产业综合效益。对个人特别是在职工作人员而言,对基因编辑食品进行强制标识,除满足其消费者知情权外,几乎感受不到由此而带来的成本代价。但对于这一新兴产业而言,不仅涉及到其国内外市场以及相对于同类传统食品的经济效益,也涉及由于该新技术的采用而带来的节水、节地、少打药、少化肥等环境效益;更为隐含的是,由于强制标识可能给公众产生的“某某食品不安全”的暗示亦即所谓改变消费者行为的“噱头”。

2)政策灵活性与理性决策。从逻辑上讲,食品标识与其安全性无直接关系,主要是为了满足消费者“知情权”与“选择权”。这是因为:凡是通过政府主管部门审批上市销售的食品理应是安全的,即其安全性是有保障的;其次,任何食品的“安全性”都是相对的,如同药品中“撇开剂量谈毒性”的道理。基因编辑食品与转基因食品存在外源DNA不含与含的区别,在技术上互补而非替代,但在标识与安全性评价方面一脉相承,正在或将遭遇类似的消费者态度与社会舆情。为此,在对待基因编辑食品时,需要兼顾民意的政策灵活性,更需要“基于事实与科学的”理性决策。

基于上述结果与讨论,提出以下两点建议:

1)建议加强基因编辑知识的科学普及与理性宣传,提高公众对基因编辑食品的认知度。由于高认知者认为不需要标识或自愿标识的比例,普遍高于低认知者的相应比例,因而提高公众对基因编辑食品的认知度水平,有利于降低标识强度,进而间接降低基因编辑食品生产与销售的成本以及价格,提高其对比同类传统产品的竞争优势。作为社会主流消费群体之一,较高文化素质的职业群体对基因编辑食品认知度的提升,能够影响并带动公众整体认知水平的提升,从而引导公众树立理性的食品安全观与消费观。理性宣传是指有关基因编辑食品安全性的政策解读、报道或评论,应建立在事实与科学的基础之上,而不是基于情感或伦理的“假设”与“猜想”。

2)建议结合基因工程类新食品研发与公众认知状况以及国内外舆情调整监管政策。对于基因编辑食品研发及商业化过程的监管,建议先行制定宽严适当的“中间型”监管及“强制标识”政策,以跟上基因编辑技术发展步伐及其农产品商业化进程,并满足消费者知情权;在基因编辑食品得到广泛应用并实事证明通过政府监管的基因编辑食品的安全性得以保障,且检测技术提升足使标识成本下降到可控的时候,根据其产品属性、用途及国内外市场情况,再制定并实施宽松型“自愿标识”制度,以促进基因编辑农业的健康有序发展。自愿标识应当成为基因编辑食品标识与认知度关系协调发展成熟阶段的“满意型”决策。