我国医院儿科床位资源配置和利用现状研究*

2022-05-10杨石含唐莉曾涛陈晓军

杨石含,唐莉,曾涛,陈晓军

(1.复旦大学附属妇产科医院,上海市 200011; 2.复旦大学国际关系与公共事务学院,上海市 200433)

进入21世纪,随着人民健康生活水平和现代医疗技术的不断提高,人民对卫生健康服务的需求也逐渐增强。儿童人口占我国总人口近四分之一,保障儿童健康是实现健康中国战略目标的重要一环。在“三胎”政策实施的背景下,了解我国儿科床位资源配置和利用现状,对优化儿科床位资源配置,保障儿童卫生服务需求均衡发展具有重要意义。笔者首先对我国医院总床位和儿科床位进行纵向比较,以及各个省(市、区)不同时期儿科床位配置水平的横向比较,以此描述儿科床位在医院总床位中所占比重、配置水平及随时间变化趋势;然后采用泰尔指数分析儿科床位配置的地区间和地区内公平性情况;最后对儿科床位进行供需平衡分析,以此找出我国儿科床位资源可能存在的问题,为相关部门合理配置儿科床位资源提供参考依据。

1 数据来源与方法

各省(市、区)儿科床位、年末常住人口、0~14岁儿童平均住院日、病床使用率以及年住院率等数据均从2011—2019年国家卫生主管部门发布的统计年鉴中获取。

2 结果

2.1 现状分析

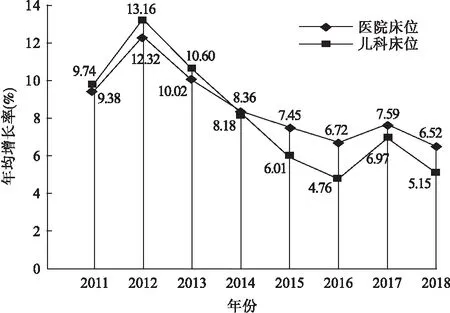

2.1.1 配置水平。2018年,我国各级各类医疗机构共有床位840.41万张,其中医院床位651.94万张,占医疗机构床位总量的77.57%;儿科床位34.69万张,占医院总床位的5.32%。2010—2018年,我国儿科床位数量增长了85.6%,年均增长率为7.11%;医院总床位增长了92.5%,年均增长率为7.55%,儿科床位增长略低于总床位增长;此外,儿科床位增幅在2013年之后均低于医院总床位数量增幅(见图1),使得儿科床位在医院总床位中所占的比例不断下降。

图1 2010—2018年我国医院床位和儿科床位配置变化情况

2.1.2 配置现状。2018年,我国儿科床位数量占医院床位总量5.32%。各省(市、区)之间差异较大[1],儿科床位比例最高的是宁夏(占比8.98%);最低的是上海,为3.32%。由于各省(市、区)儿童人数不同,床位配置水平也不同。2018年平均每万名儿童床位拥有量为14.74张,各省(市、区)介于9.61~26.96张。其中,东部地区最高(平均15.24张),西部地区次之(平均15张);中部地区最低(平均13.93张)。

2.1.3 增长幅度。2018年,各省(市、区)儿科床位资源的绝对增长幅度相差较大(见表1)。其中最高为河南省,达1 992张,全国仅江苏、广西儿科床位数量下降。在所有省份中,唯有宁夏地区儿科床位增长而医院总床位下降。其次,各省(市、区)儿科床位资源的相对增长速度相差较大。中部地区达6.10%,而东部、西部地区仅分别为3.97%和5.72%。再次,各省(市、区)儿科床位资源的相对发展速度不均衡。如果儿科床位数量的增长率与医院总床位数的增长率相同,则儿科床位数量的相对增长率为1,表明儿科床位数量与医院总床位数量保持相同比例的增长幅度,即儿科发展速度等于医院总体床位发展速度。在2017—2018年,天津的相对发展速度最高,为60.89,远远超过其他省份。西部地区在三个地区相对最高,为0.88。中部高于东部,两地区的儿科相对发展率分别为0.79和0.75。上海、江苏和浙江分别仅为0.35、-0.24、0.38,在各省(市、区)中最低。此外,多个其他地区省份的相对发展率都小于0.50。

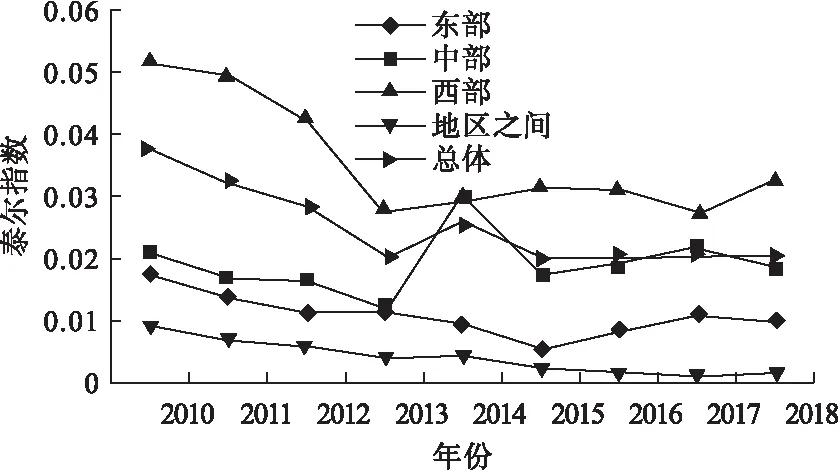

2.2 公平性分析

我国东部地区儿科床位泰尔指数2010—2015年小幅下降,2015年后呈上升趋势,总体保持在0.01上下。中部、西部地区及总泰尔指数2010—2013年一直成下降趋势,2014年出现明显上升,之后4年逐渐趋于平稳。同时,中西部地区之间泰尔指数近10年一直呈下降趋势(见图2)。

图2 2010—2018年我国儿科床位资源泰尔指数的变换情况

2010—2018年我国东部地区内部差异在整体差异占比较小,总体平稳维持在16.20%左右,中部地区内部差异在整体差异占比居中,并呈逐年上升趋势,2018年较2010年占比增长10.00%左右;西部地区内部差异在整体差异中占比较大,总体平稳维持在42.70%左右。近10年间,东中西地区之间差异贡献率在整体差异贡献率占比呈逐年下降趋势,2018年达到最低点为5.63%(见图3)。

图3 2010—2018年我国各地区差异在整体差异的贡献率

2.3 供需平衡分析

2.3.1 床位服务效率。由于我国目前没有标准的儿科病床工作日、床位利用率和平均住院日数据,结合我国儿童医院收治全国85.00%以上儿童患者的现实,故本研究采用儿童医院病床工作日,床位利用率和平均住院日数据分别代表我国整体儿科病床工作日、床位利用率和平均住院日数据。2016—2018年我国儿科及医院整体的病床工作日、床位利用率和平均住院日情况为:(1)儿科病床工作日分别为 353.6 d、349.9 d 及343.3 d,而医院整体病床工作日分别为311.3 d、310.1 d及307.4 d;(2)儿科床位使用率分别为96.90%、95.90%及94.00%,而医院整体床位使用率分别为85.30%、85.00%及84.20%;(3)儿科平均住院日分别为7.2 d、7.0 d及6.8 d,而医院整体平均住院日分别为9.4 d、9.3 d及9.3 d。

2.3.2 供需比值。参考美国1986年医生供需平衡评价标准[2],对我国医院儿科床位资源的供需平衡情况进行评价,儿科床位资源供应数在需求数的1.00±0.05范围内视为供需平衡,在1.00±0.15范围内视为基本平衡,低于1.00-0.15视为供应不足,高于1.00+0.15视为供应过剩[3]。

儿童肺炎是儿科住院的主要疾病[4],占到儿科住院疾病的59.70%[5],故以儿童肺炎平均住院床日代表儿科平均住院床日,为7.26 d,再假定标准床位使用率分别为85%、80%、75%及70%。分别测算不同地区按不同床位使用率所需要床位数,并与现有床位数进行比较,计算供需比值。东部地区供需比值按不同床位使用率计算介于0.741 8~0.900 7;中部地区介于0.677 8~0.823 0;西部地区介于0.730 2~0.886 6;全国介于0.717 4~0.871 1。东部、西部和全国在床位使用率为85%时,供需比值在1.00±0.15 内,表示三者均未能达到供需平衡,但能达到基本平衡,而当床位使用率低于85%时,三者均供应不足;而中部地区供需比值均低于1.00-0.15,表明该地区儿科床位资源最为短缺。

3 讨论

3.1 儿科床位增长低于医院总床位增长水平,不同地区儿科床位配置差异较大

2010—2018年,我国医院总床位年均增长率为7.55%,儿科床位资源年均增长率为7.11%,儿科床位增长率低于总床位增长。2018年我国地区间儿科床位资源相对增长率相差较大,中部地区增长率(6.10%)显著高于东部(3.97%)及西部(5.72%);各省(市、区)中福建、湖北、重庆、贵州及陕西的相对增长率均在10%以上,而辽宁、河南则为负值。且地区之间儿科床位相对医院总床位的发展速度不均衡。其中,西部地区最高(0.88),中部地区次之(0.79),东部地区最低(0.75);各省(市、区)中天津最高(60.89),江苏最低(-0.24);提示现阶段我国儿科床位配置及发展严重不均衡。在人均床位配置方面,2018年各省(市、区)每万名儿童拥有儿科病床数量从9.61张到26.96张不等,不同地区不同省(市、区)间差异较大。

3.2 我国儿科床位资源配置公平性得到改善,但地区内部分配不均矛盾凸显

研究发现,近10年来我国儿科床位配置东中西部地区之间的差异逐渐缩小,提示我国儿科床位配置总体上逐步趋于公平,东中西及总体泰尔指数在2014年左右出现明显上升,提示该波动可能与生育政策调整相关。同时,地区内部差异性对总体差异性的贡献率逐步增大,表现尤为明显的是中部地区,2014年以后,中部地区内部差异对总体差异的贡献率均在30%以上,这可能与生育政策调整后中部地区各省(市、区)儿童人口增长不一,进而导致中部地区内部各省(市、区)儿科床位资源配置差异性逐步增大。提示未来儿科资源配置应该逐步细化到省(市、区)间,针对不同省(市、区)儿科床位资源配置的现状,因地施策,以逐步提升儿科床位资源配置的公平性。

3.3 儿科床位利用高于医院总床位,不同地区利用情况差异较大

在床位使用率方面, 2016—2018年我国医院床位利用率在85%左右,而同期儿科医院床位利用率则在95%,儿科医院床位使用率显著高于全国医院床位利用率,侧面反映出儿科床位资源紧张。在供需比方面,若按床位使用率为70%~85%,平均住院日为7.26 d计算,东部地区供需比值最高(0.741 8~0.900 7),西部次之(0.730 2~0.886 6),中部最低(0.677 8~0.823 0),不同地区儿科床位的供需比均在0.9以下,供需相对紧张。

4 建议

4.1 有效识别儿科床位需求增长的爆发期与回落期

“全面二孩”政策对我国儿科床位需求的影响已逐步回落,但随着“三胎政策”的提出,如何构建与生育政策相匹配的儿科床位资源是需要重点考虑的问题。为缓解生育政策调整的影响,可以将现阶段儿科床位需求分摊至5年计划中,政策提出的初期,在床位资源配置上,可依托现有儿科资源进行床位扩增,辅以提高床位使用率及降低平均住院日以实现儿科床位资源供需平衡。后期随着儿科床位资源需求的逐步减少,可暂停新增儿科床位资源配置,并通过适当放宽床位使用率及平均住院日指标,为我国儿童提供更加优质的医疗服务。

4.2 重点考虑资源的均衡配置问题

相关研究表明,目前我国儿科床位资源在儿童人口配置方面的公平性总体上值得肯定,未来儿科床位资源配置问题的重点不再是解决儿童人口拥有量的问题,而是要注重优化床位资源结构,改进资源效率,提高服务质量,改善儿童人口的卫生服务可及性。因此,政府在制定儿科床位规划指导方案时,不仅需对现有床位资源进行结构性优化,还需要重点考虑床位资源的均衡配置问题。如通过兼并、联合、合资等形式对功能相近、质量不高的儿科床位进行改革;建立区域化儿科专科医疗联合体,共享医疗资源;优化信息化建设,探索“互联网+医疗健康”等。适当改进儿科床位配置标准,依据一定的服务半径和服务人群对儿科床位资源进行调整,在儿童人口增长迟缓、人群净流出地区适当减少床位供给,从而使床位资源结构逐步得到优化。

4.3 调整资源配置结构,提高资源利用效率

一是加强宏观调控,通过地区资源重组,调整儿科床位资源配置结构,完善儿科医疗保障体系,提高基层医疗机构儿科床位利用效率;二是适应市场需求通过自由竞争优化儿科床位资源配置,提高资源利用效率;三是完善分级诊疗机制,促进有序就医,鼓励就近检查,合理利用儿科床位资源[6];四是探索区域化儿科专科医疗联合体建设,促进医联体内部儿科医疗资源共享,配合有效转诊机制,促进医联体内部儿科床位资源高效应用。