参附芪苈汤加减治疗慢性心力衰竭急性加重期的疗效及对病人血液流变学的影响

2022-05-10胡广茂陈艳俏孙久林陈少军

胡广茂,陈艳俏,孙久林,陈少军

心力衰竭与心肌梗死、心肌病、血流动力学负荷过重、炎症等原因可引起心肌损伤,造成心肌结构和功能变化,最终导致心室泵血或充盈功能低下[1]。慢性心力衰竭急性加重期是指在原有慢性心力衰竭基础上,由于某些诱因引发急性心力衰竭,主要临床症状为心搏出量减少;肺部干湿啰音及呼吸困难等,严重时出现心源性休克[2]。近年来,心力衰竭发病率呈升高趋势,该病死亡率较高,导致病人意识模糊、血压持续下降等,病人身心健康与生活质量受到严重影响,及时治疗可降低致死率[3-4]。西药治疗慢性心力衰竭急性加重期,不仅可改善病人临床症状,并且可延缓病人疾病进展,降低病死率,而中医药治疗慢性心力衰竭急性加重期具有一定的协同增效作用。本研究将参附芪苈汤加减应用于气阴两虚兼血瘀水停证慢性心力衰竭急性加重期病人的治疗中,并分析对病人血液流变学的影响,以探讨此方应用于气阴两虚兼血瘀水停证慢性心力衰竭急性加重期治疗是否有效,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年3月—2019年3月在我院诊治的气阴两虚兼血瘀水停证慢性心力衰竭急性加重期病人100例,按照完全随机法将病人分为对照组和观察组。对照组50例,男27例,女23例;年龄49~69(56.1±9.5)岁。观察组50例,男31例,女19例;年龄48~71(56.5±10.9)岁。两组性别、年龄比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]中相关诊断标准,辨证为气阴两虚兼血瘀水停证,主症:心悸气短、倦怠乏力;次症:动则出汗,伴有口干烦渴、潮热盗汗、面色晦暗、口唇发绀;舌脉:舌质暗或有瘀点、瘀斑,舌红苔少、脉细数无力或结代。

1.2.2 西医诊断标准 符合《慢性心力衰竭基层诊疗指南(2019年)》[6]中关于慢性心力衰竭急性加重期的诊断标准。

1.3 病例选择标准

1.3.1 纳入标准 符合中医、西医对慢性心力衰竭急性加重期的诊断标准,左室射血分数(LVEF)<45%;病人或家属知情并签署同意书。

1.3.2 排除标准 重度心力衰竭;纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅳ级;肥厚型、限制型心肌病、器质性心脏瓣膜病;合并肺、肾及肝等功能严重异常;急性冠脉综合征;精神疾病病人;药物过敏;可能增加死亡率的因素:心源性休克、严重室性心律失常、肺栓塞、感染、无控制的高血压;因肝、肾等重要脏器功能衰竭所致的心力衰竭。

1.3.3 剔除标准 未按研究方案用药;无任何治疗后随访记录;因任何原因自行退出;不适合继续参与本研究。

1.4 治疗方法 对照组参照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》[7]进行治疗,主要包括血压监护、吸氧及心电图监护,根据病人情况给予地高辛、利尿剂等基础药物治疗,纠正水电解质紊乱、戒烟、戒酒、维持酸碱平、衡限制钠盐摄入。观察组在对照组基础上给予参附芪苈汤治疗,组方:制附子15 g,麦冬12 g,人参15 g,川芎12 g,五味子10 g,茯苓10 g,炒葶苈子12 g,白术10 g,桂枝5 g,益母草10 g,黄芪15 g,当归10 g,泽泻10 g,柴胡12 g,红花10 g,升麻10 g。随症加减:水肿者加万年青根12 g;肝肿大或伴有发绀者加当归、丹参各10 g;不欲饮食、便秘、腹胀者加大黄、焦三仙各10 g;痰多者加半夏6 g、陈皮8 g、瓜蒌15 g;阴虚甚者加天花粉、玉竹各8 g;瘀血甚者加莪术8 g、丹参12 g。每日1剂,加水300 mL煎至150 mL,分早晚2次温服。两组均连续治疗12周。

1.5 观察指标

1.5.1 心电图(心率变异性)检查 病人治疗前、治疗后均要求行24 h动态心电图检查,嘱病人检查前及检查过程中保持心情平静,避免剧烈运动,并禁咖啡、浓茶、烟酒等。釆用计算机心电图分析软件自动分析结合人工监测分析结果,并记录两组心率变异性时域分析参数包括全部窦性心搏RR间期标准差(SDNN)、RR间期平均值标准差(SDANN)、相邻RR间期差值的均方根(RMSSD)、相邻NN之差>50 ms的个数占总窦性心搏个数的百分比(PNN50)。

1.5.2 LVEF、心排血量(CO)、舒张早期/舒张晚期血流充盈峰速度比值(E/A)测定 采用心脏超声诊断仪、超声心动图测量病人治疗前后LVEF、CO、E/A。

1.5.3 血液流变学指标 抽取病人治疗前、治疗后清晨空腹静脉血5 mL,置于一次性真空无抗凝剂的采血管中。在20~25 ℃条件下进行凝血60 min,以3 000 r/min离心10 min,分离血清,-20 ℃条件下保存。采用自动清洗旋转式黏度计测定血浆黏度(PV)、全血低切黏度(LWV)、全血高切黏度(WHV);采用库尔特血细胞计数仪检测红细胞比容(HCT)。

1.5.4 Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评定 ①Lee氏心力衰竭积分[8]:观察病人治疗前后胸片异常、呼吸困难、肺音、浮肿、肝大、颈静脉6项指标,按照严重程度分为0~4分,得分越高提示心力衰竭程度越严重。②参照《中药新药临床研究指导原则》[5]进行中医证候积分评定,根据病人症状严重程度分为无、轻度、中度、重度、很重,主症分别计为0分、2分、4分、6分、8分,次症分别计为0分、1分、2分、3分、4分,分值越高提示病人症状越严重。③采用明尼苏达心力衰竭生活质量调查表评定病人生活质量,内容包括21个条目,采用6级评分法,分别计为0~5分,其中0分表示无,5分表示很明显,总分为0~105分,分数越高提示病人生活质量越差。

1.5.5 N-末端脑钠肽前体(NT-proBNP)、脑钠肽(BNP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)水平检测 采用电化学发光免疫分析仪检测病人治疗前后NT-proBNP、BNP水平;采用酶联免疫吸附法检测病人治疗前后TNF-α、IL-6水平。

1.5.6 不良反应发生情况 统计两组治疗过程中肝肾功能异常、水电解质紊乱、血小板减少、胃肠道反应、心律失常、恶心、呕吐、眩晕、失眠等不良反应发生情况,并计算发生率。

1.5.7 心力衰竭再住院率、病死率 病人治疗结束后,进行为期1年的随访,统计并比较两组心力衰竭再住院率、病死率。

1.6 疗效评定标准

1.6.1 中医证候疗效 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]中病人治疗前后中医证候积分评定中医证候疗效,显效:病人治疗后主症、次症完全或基本消失,治疗后中医证候积分为0或减少≥70%;有效:病人治疗后中医证候积分减少30%~<70%;无效:病人治疗后中医证候积分减少<30%;加重:病人治疗后中医证候积分高于治疗前。治疗总有效率=显效率+有效率。

1.6.2 心功能疗效 根据病人NYHA心功能分级评定心功能疗效,显效:病人治疗后心力衰竭基本控制或NYHA心功能分级提高≥2级;有效:病人治疗后NYHA心功能分级提高1级,但不足2级;无效:病人治疗后NYNA心功能分级提高<1级;恶化:病人治疗后心功能恶化≥1级。治疗总有效率=显效率+有效率。

2 结 果

2.1 研究完成情况 治疗过程中对照组1例病人因未按照研究方案用药剔除,1例病人因个人原因退出,共48例病人完成研究;观察组1例病人因疾病突然加重退出,共49例病人完成研究。

2.2 两组治疗前后心率变异性指标比较 治疗前,两组SDNN、SDANN、RMSSD、PNN50比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后SDNN、SDANN、RMSSD升高,PNN50降低,且观察组SDNN、SDANN、RMSSD均高于对照组,PNN50低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表1。

表1 两组治疗前后心率变异性指标比较(±s)

2.3 两组治疗前后LVEF、CO、E/A比较 治疗前,两组LVEF、CO、E/A比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后LVEF、CO、E/A水平升高,且观察组LVEF、CO、E/A水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 两组治疗前后LVEF、CO及E/A比较(±s)

2.4 两组治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,两组PV、LWV、WHV及HCT比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后PV、LWV、WHV及HCT降低,且观察组PV、LWV、WHV及HCT低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表3。

表3 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

2.5 两组治疗前后Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评分比较 治疗前,两组Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评分降低,且观察组Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表4。

表4 两组治疗前后Lee氏心力衰竭积分、中医证候积分、生活质量评分比较(±s) 单位:分

2.6 两组治疗前后NT-proBNP、BNP、TNF-α、IL-6水平比较 治疗前,两组NT-proBNP、BNP、TNF-α、IL-6水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后NT-proBNP、BNP、TNF-α、IL-6水平降低,且观察组NT-proBNP、BNP、TNF-α、IL-6水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表5。

表5 两组治疗前后NT-proBNP、BNP、TNF-α、IL-6水平比较(±s)

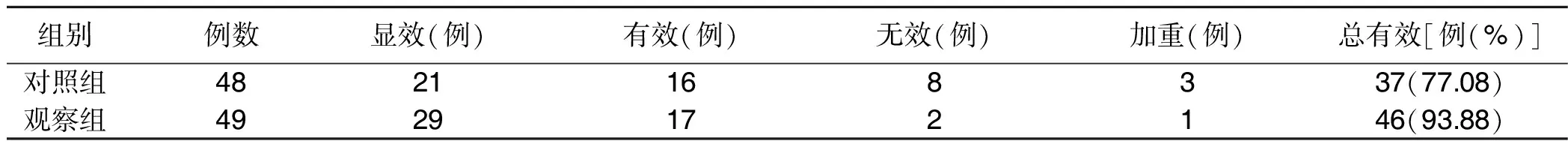

2.7 两组中医证候疗效比较 观察组中医证候总有效率高于对照组,差异有统计学意义(93.88%与77.08%,P=0.019)。详见表6。

表6 两组中医证候疗效比较

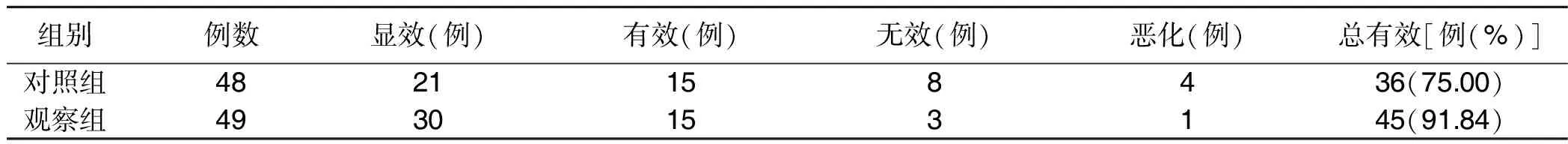

2.8 两组心功能疗效比较 观察组心功能总有效率高于对照组,差异有统计学意义(91.84%与75.00%,P=0.025)。详见表7。

表7 两组心功能疗效比较

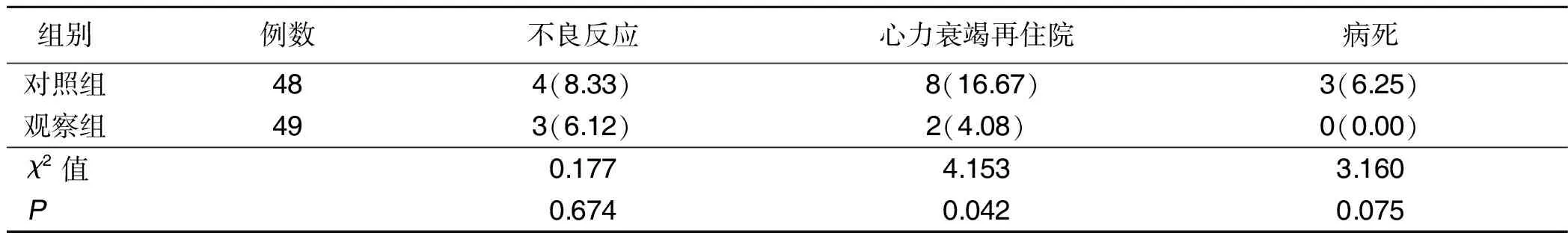

2.9 两组不良反应发生率、心力衰竭再住院率、病死率比较 治疗后,观察组不良反应发生率、病死率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。观察组心力衰竭再住院率低于对照组,差异有统计学意义(P=0.042)。详见表8。

表8 两组不良反应发生率、心力衰竭再住院率、病死率比较 单位:例(%)

3 讨 论

慢性心力衰竭在心律失常、情绪激动、劳累、感染等诱因下导致症状加重,慢性心力衰竭急性加重期病人病情凶险,且临床症状不可自行缓解,若不及时采取治疗措施干预可增加病人死亡风险[7-8]。目前,慢性心力衰竭急性加重期的治疗以延缓病人疾病进展、降低病死率为主,常规西药治疗虽可在较大程度上改善心功能,仍有部分病人因心力衰竭再入院率,病死率处于较高的水平,近年来中医药辅助西药治疗此病,可发挥内外兼治,延缓病人疾病进展的作用。

慢性心力衰竭急性加重期在中医学属“心悸”“水肿”“咳喘”等范畴,病位在心,多由情志损伤、劳倦过度、感受外邪等诱发,气阴两虚、血瘀水停为此病进展过程中两大重要的病理环节,气血为体内所有生命活动的基础,气为血帅,气行则血行,气虚则血瘀,血不利则为水,血瘀可致水病,故瘀从气虚来说以阳虚生,此病应以益气阴而助元阳、活血脉而利水湿为治疗原则[9-10]。参附芪苈汤具有气阴双补、利水消肿、活血化瘀的功效,方中制附子、人参、桂枝、黄芪等具有益气阴而助元阳、滋阴复脉的功效;红花、当归、川芎、益母草等具有活血、养血、化瘀利水的功效;泽泻、茯苓、白术等具有健脾渗湿的功效;葶苈子具有利尿消肿、泻肺平喘的功效;五味子具有宁心安神、敛汗固脱的功效;麦冬具有润肺清心、养阴生津的功效;柴胡具有疏散退热、疏肝解郁的功效;升麻具有渗湿、清热解毒的功效,上述诸药联合应用,可发挥其气阴双补、利水消肿、活血化瘀的药理作用,用于气阴两虚兼血瘀水停证的治疗[11]。有研究显示,人参可一定程度增加一氧化碳、心肌收缩力,扩张心肌血管,提高心肌能量供给,并阻滞细胞膜钙离子通道,减少并修复心肌损伤[12]。制附子的正性肌力作用较强,可增加血流量,增强心肌收缩力[13]。黄芪可提高LVEF、峰充盈率,属非洋地黄类正性肌力药物,可改善左心室构型[14]。葶苈子中含有强心苷,其强心作用较迅速[15]。益母草、川芎、红花可一定程度改善心肌缺血状态和局部微循环,减轻心脏负荷。基于上述药理作用,本研究根据病人疾病症状将参附芪苈汤加减应用于慢性心力衰竭急性加重期病人中,结果显示,在常规治疗基础上联合参附芪苈汤加减治疗的病人心率变异性改善显著,说明参附芪苈汤加减可改善慢性心力衰竭急性加重期病人心功能,促进心功能恢复,延缓疾病进展。

相关研究表明,血流动力学异常与心室重构导致心肌失去为组织提供氧气的能力,是造成死亡的重要原因,最终导致心力衰竭发生[16]。目前,临床多采用BNP评估慢性心力衰竭,心肌处于正常状态时BNP处于较低水平,当心脏负荷过重或出现扩大现象时,心肌内存储的前体BNP被释放,分解为无活性的NT-proBNP和具有内分泌活性的BNP[17-18]。NT-proBNP可反映心脏受损情况,其是由心肌细胞合成分泌的前体BNP,半衰期长且稳定,是心力衰竭预后的强有力风险因子[19]。有研究显示,慢性心力衰竭发生与机体炎症反应密切相关,疾病发生后多数炎性因子在心肌局部、外周血循环中均表现为异常高表达状态,其中以TNF-α、IL-6常见,TNF-α、IL-6是由单核细胞/巨噬细胞分泌的,两者可导致左室功能失衡、心功能障碍,TNF-α是预测慢性心力衰竭病人死亡的独立因子,而IL-6与心室重构密切相关[13,20]。本研究结果显示,参附芪苈汤加减可改善气阴两虚兼血瘀水停证慢性心力衰竭急性加重期病人血液流变学指标及NT-proBNP、BNP异常表达。

综上所述,参附芪苈汤加减可改善气阴两虚兼血瘀水停证慢性心力衰竭急性加重期病人血液流变学指标、心率变异性和心功能,减轻心脏负荷,修复损伤心肌,抑制机体炎症反应,延缓疾病进展,促进病人疾病恢复。