地名文化景观的研究进展

2022-05-10张俊玲乔诗尧

张俊玲, 乔诗尧

(东北林业大学,黑龙江 哈尔滨 150006)

1 引言

地名文化景观是见证地域自然及人类社会相互影响的过程,也是研究地域文化,地名保护及传承的重要载体。基于地理学视角,以时空维度来探究地名文化反映的人地关系是目前地名文化景观普遍的研究重点。

2007年,联合国地名标准化会议决议,地名属于非物质文化遗产。随着我国地理版图的不断变迁,一些地名改变、翻新甚至消亡的现象,使其文化背景的保护变得日益困难。目前,国内外对于地名文化景观的研究已进入相对成熟的阶段,但还没有系统的综述。基于此,本文阐述地名、地名文化景观的研究进展,期望能为深入挖掘地名文化景观提供参考。

2 地名的研究进展

2.1 地名的研究进展

2.1.1 国外研究现状

地名是人们赋予某一特定空间位置上自然实体或人文实体的专有名称[1]。19世纪末地名研究采用记录的方式探究地名起源和背景,包括J.JEgli出版的《地名学》、美国布来基的《地名由来词典》等。20世纪中期地名学从文化地理学视角去分析地名的由来、分布成因及意义,例如《普通地名学》中首次提出“地名景观”这一专有名词,提出地理名称的分类、层级及意义[2],1926年A·Dau-zat出版的《地名起源和发展》,从文化地理学的视角分析地名在历史的形成过程中受各因素的影响。

20世纪90年代,GIS广泛应用于地名的研究,如JETT[3]对美国亚利桑那州纳瓦霍锡安峡谷地区的地名与环境和人们生活观念的关系进行研究。Kerfoot[4]针对地名被忽视的问题提出地名空间数据库。目前西方国家已陆续建立地名信息管理库,可见国外地名研究的方法已经从早期的定性研究转到了定量与定性相结合。

2.1.2 国内研究现状

我国最早在《易经》中就有对地名的记载,东汉时期班固所撰写的《汉书·地理志》中记载了很多古代地名的渊源与解释,被视为我国地名学研究的开端。魏晋南北朝时期地名学在记载地名之上又有了进一步的发展,郦道元的《水经注》不仅解释了各类地名的起源,还总结了其命名规律。到了隋唐时期,记录有大量地名的全国总志纷纷涌现,学者们在地名用字、命名原则及标准化方面进行研究,地名学取得了长足的进步。我国古代地名的研究多采用诠释法和历史考证法,并局限于地名词源学分析和命名规律的探索。

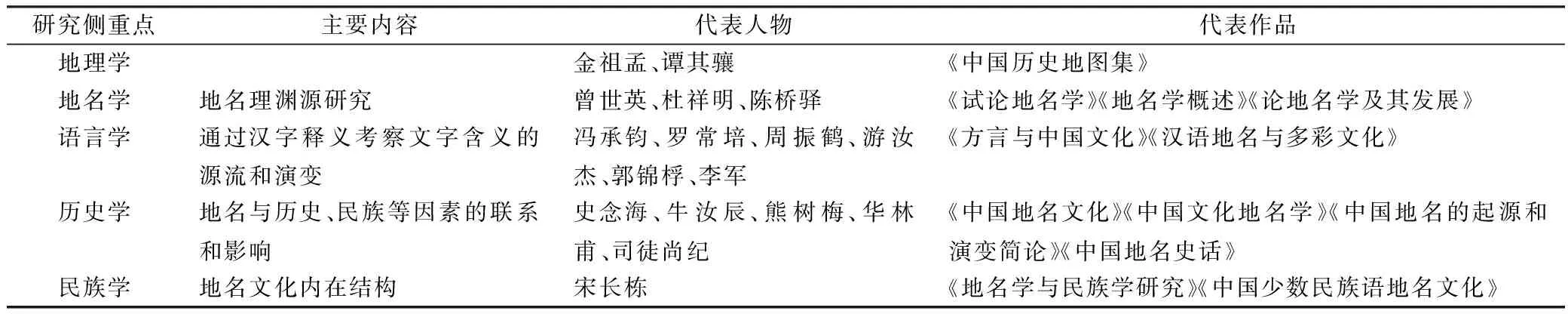

20世纪30年代,国内将历史比较语言学等方法引入了地名研究中[5],主要运用传统的语源学和分类学方法,对地名进行定性的分析。自20世纪90年代,国内运用GIS建立地名数据库、地名档案、建立空间分析模型等,对地名的保护起到重要作用。我国近现代地名的研究分布于语言、历史、地理、民俗等学科(表1)。

我国地名学研究已取得丰硕的成果,研究的内容集中在地名文化、地名标准化、地名空间分布等方面。阚耀平以地名的变化揭示民族的迁移。司徒尚纪研究了地名文化景观与历史、民族等因素的影响。陈晨通过北京聚落地名探索了北京历史社会经济发展状况。董晓晓分析了中国地名的分布状况。

表1 近现代国内地名研究一览

2.2 小结

地名学以交叉学科的形式存在。目前相比国外而言,国内人文地理学者对地名的管理更为重视,对地名在社会记忆、地方认同中的建构作用等关注较少。尽管不同国家研究内容有所差异,但总结的规律大致为:向小尺度地名实地调研法发展;完善地名管理的政策法规;拓展研究方法,将地理信息技术应用其中;探究地名认知的影响机制,发挥地名研究的先导作用。

3 地名文化景观的研究进展

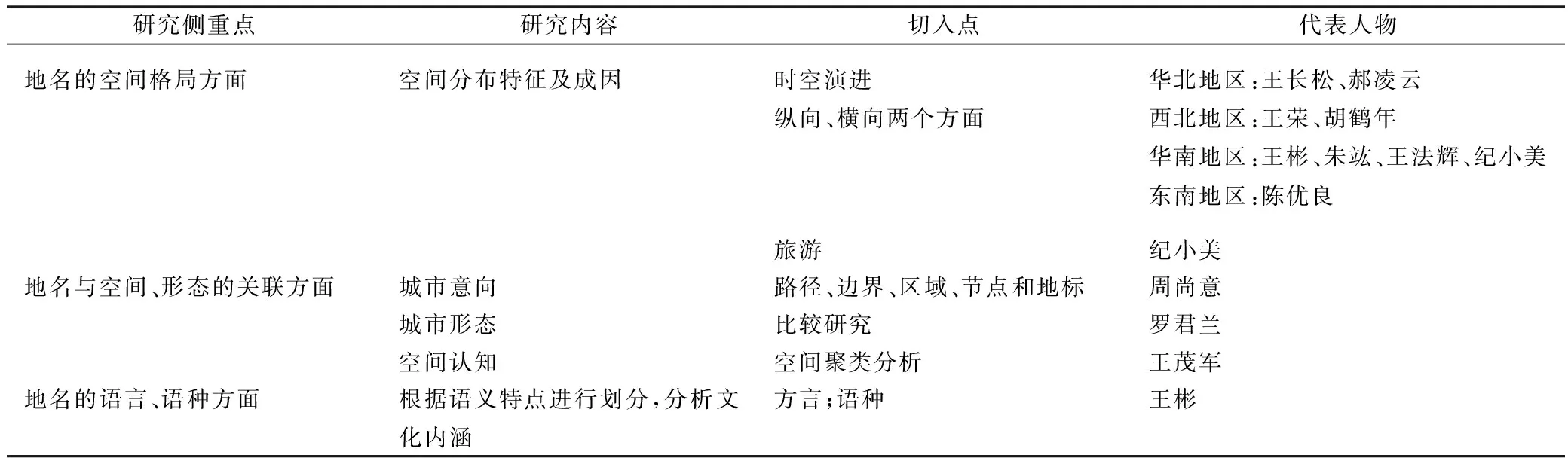

地名作为一种既可悟又可视的语言文化景观[6],对感悟地方文化的综合意义起到积极的作用。20世纪末,美国的StephenJC对峡谷地区的地名与当地人们的生活观的关系进行了研究[3],学者们将地名与文化、社会等要素联系了起来。王彬等[9]运用GIS对广东的地名文化景观进行空间分布与分析,随后国内学者们开始研究各地的地名文化景观,主要集中在文化地理学与空间研究视角方面(表2)。

从研究内容来看,国内研究主要集中于区域地名文化、地名空间分布影响因素及地名演变特征。目前,国内地名文化景观的研究区域,以华北地区和华南地区居多,以中观尺度为主,如苏州市、保定地区、承德地区、广东省等,并逐渐向微观尺度迈进,比如石城县客家聚落[8]、阆中县、会宁县、蔚县等,宏观尺度数量较少,比如中国地名的分布研究,中国南海疆域的形成历史,中国村落地名的图谱构建等,仍有待挖掘。

表2 国内地名文化景观研究一览

研究方法方面,以GIS空间分析法为核心,包括核密度分析、叠置分析、相关性分析。王彬[9]运用EOF 模型分析广东地名空间分布及地名敏感区域。王法辉[10]和陈优良[8]运用Logistic回归分析研究多个因变量与多个自变量的相关程度。朱振华[11]以标准差椭圆法分析了多个民族分布的相关空间。

3.1 反映人地关系

地名与人地关系存在时空错位,可揭示地理环境的变迁,也可预示社会发展的前景,当自然环境发生变化时,旧有地名不会马上消失。有记载称北京地区虚度村名就留下了山西移民的痕迹。Fagundez J以植物地名的分布特征反映人类与环境的相互作用,认为地名是稳定的、空间明确的元素,应当予以保护。可见地名是每个时期环境的承载,具有一定的历史、文化以及科学价值。

3.1.1 民族或聚落地区

处于不同生态位上的民族,各自具有一套对自然环境命名的地名系统,而地名可以作为探讨民族历史地理分布的切入点。王法辉[10]借助可视化技术显示状语与非状语地名的时空分布趋势,映证了广西走向壮汉杂居的历史过程;陈优良、连伟海[8]分析赣南地区客家村落地名空间形态形成原因及分布,运用多元Logit回归模型方法研究多个因变量与多个自变量的相关程度。王荣等[12]定性分析盐池县聚落地名并揭示人地关系的特点。纪小美以福建平潭海岛地名为例,提出“地理环境—人—地名系统”概念,总结了人地关系相互作用的机制和过程。

3.1.2 城镇地区

地名文化景观的形成与嬗变在记载城市独特区域历史、标注城市变化步伐和体现城市变化趋势等方面发挥着重要作用[14]。罗君兰对比分析指出了成都、重庆地名的变迁与城市形态演变之间的关联,并总结出两个城市的形态及演变特点;朱竑等[6]认为广州荔湾区城市地名演变反映出城市的发展更新规律;张超亚等[15]以南京道路地名的变化,揭示其演变过程受到是权力主导的空间表征,暗指地方文化与资本城市化之间的“竞争”。陈晨等[15]分析了北京地名文化景观分布特征与历史时期城市功能分区的关联,探索北京历史社会经济发展状况。

3.2 映射空间认知与地方认同

3.2.1 空间认知

地名文化景观对展现历史时期聚落空间格局有重要功能。覃凤余通过对比壮汉两族方位地名解释空间认知的表达特点。周尚意[16]以《鲁迅日记》为对象,分析北京地名与城市空间格局的关系,折射文人心中的城市空间意向。王茂军基于认知率和位置的关系讨论北京城市地名空间认知的差异性。

3.2.2 地方认同

地名是塑造地方认同的途径与建构社会秩序的方式之一,是当地市民“恋地情结”的符号载体。郑佳佳[17]对云南哈尼族和黎族地名进行人类学考察,提出将地名文化与旅游开放活动有机结合来促进地名的自识与他识。Guyot等以地名变迁作为分析南非后种族隔离时代地方认同演变,认为地名能反映地方认同。

3.3 体现地域文化

民俗文化、商业经济、信仰等通过地名的形式展现所处时代的社会历史现象。比如通过研究窑址地名的分布,能为辉煌的陶瓷史提供基本资料。众多学者分别针对不同少数民族或民族语言的地名文化景观进行了研究,从藏族村落地名、状语地名[10]、满语地名[11]、土家语地名的空间格局特征、影响因素等进行讨论,得出各个民族文化景观特质。高泽远[18]就呼和浩特地名命名特点分析移民文化;黄权生研究川渝移民地名的空间分布规律,与重庆、四川地区“湖广填四川”历史场景相一致。

还有学者以文化交汇区为对象,分析其中的地域文化特征。林琳认为增城地名文化景观空间格局反映其亚文化区融合特征的派生式命名传承;李建华等认为宁夏中卫县农牧交错地带地名文化景观空间分布与边塞文化、移民文化、方言文化有关;冯嗣禹等[19]以多民族融合区域的乡村地名为例,探讨古代朝阳区域的社会面貌以及现今多民族文化融合的鲜明特征。

3.4 地名文化景观的保护

自2007 年联合国教科文组织确认地名属于非物质文化遗产以来,国内外重视起对地名的研究和保护。地名文化遗产的研究由地名学向文化遗产保护方向扩展。

张晨杰[20]以上海老城厢地区道路街巷地名为例,从历史悠久程度、持续使用时间及文化独特性3个方面进行评价,建立保护框架。邓霁月[21]对重庆地名文化遗产进行评价并形成保护名录。岳升阳[22]以北京地区为例,将历史地名评价体系分为使用年代、历史文化意义、感知度3个方面,为地名文化遗产的评定工作提供参考。

3.5 总结

从现状来看,诸多相关学者近年将研究聚焦于地名文化景观的研究。在研究方法上,相关研究囊括了EOF模型,地名制图法,核密度分析法等较为多元的空间分析于可视化方法。此外,地名文化景观的研究尺度也较为宽泛,包括微观的乡村和村落尺度,中观的城镇尺度,以及较宏观的流域尺度等。研究目的可总结为4个方面:反映人地关系;映射空间认知与地方认同;体现地域文化;地名文化遗产的保护。

4 展望

地名文化景观的研究在各方面发挥着积极的作用:一方面,能够帮助地名的命名管理,文化景观的保护,地域文脉的传承和发展等工作;另一方面,有助于强化对地方的认同以及在国家快速化进程中地方的保护与振兴。

从目前来看,地名文化景观的研究内容涉及了纵向和横向两个方面,纵向方面是地名文化景观起源、变迁、发展规律及其今后变化趋势的研究;横向方面是其与经济、政治、文化等层面相互联系的研究。研究尺度从中大型逐渐聚焦专题地域或小尺度区域,有助于深入调查社会、人文、自然等要素对于城乡地名的作用机理。研究方法主要是在跨学科方法与现代科技手段的运用,其中涉及地名产生变迁、分布特征等问题,需要借助于其他学科相关知识,3S技术、互联网技术是如今地名文化景观研究、保护、利用等方面的突破点。通过地名文化景观的综述,可以在下述几个方面进行深入研究。

(1)地名作为语言景观的一种,其非物质形式的保存与发展实属不易,包括少数民族语地名的意译,今后可以综合利用文化地理学、语言学、民族学,以地理实体的空间位置关系为基础,形成层次分明的地名系统,更有效地保护地名文化景观。

(2)地名文化景观研究的价值不仅限于地名的保护,更应对地名资源进行合理的开发利用,丰富不同类型的研究对象,增加社会利益价值,如旅游开发应用、地名商标使用等。

(3)研究需要结合实地走访,访谈当地人等研究方法,分析地名的来源,以提高地名文化景观研究的精准度。