华北平原农田关键带分类研究*

2022-05-10马婉君闵雷雷齐永青刘美英沈彦俊

马婉君,闵雷雷,齐永青,刘美英,3,吴 林,3,沈彦俊,3**

(1.河北师范大学地理科学学院 石家庄 050024; 2.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 石家庄 050022; 3.中国科学院大学现代农业科学学院 北京 100049)

21世纪初,美国国家研究委员会(NRC)首次提出地球关键带这一概念,即上至植被冠层下至含水层的底部,是大气圈、水圈、生物圈、岩石圈、土壤圈相互作用并发生物质传递和交换的区域,也是决定人类社会生存和发展的关键区域。自这一概念提出以来,学者们开展了大量相关研究,地球关键带科学综合研究成为21世纪地球科学最重要的研究领域之一。自美国建立第一个地球关键带观测站以来,国际上先后在多个国家建立60 多个地球关键带观测站,初步形成包括气候、地质、生态与人类环境的国际地球关键带观测网络,地球关键带科学研究取得了进一步发展。

地球关键带各要素间相互联系、相互作用,使得其生态服务、环境影响等具有一定的空间异质性,因此,对地球关键带分类,有助于认识其空间异质性。了解不同地球关键带类型的属性特征,可为地球关键带观测站的建立和深入研究提供科学依据。同时,地球关键带分类对于促进地球关键带的发展、实现区域自然资源的可持续利用具有重要意义。前人已开展的地表系统划分的研究,对地球关键带划分具有重要的借鉴意义。在20世纪80年代,席承藩先生在土壤分类、调查制图方面进行了开创性研究,并完成了《中国自然区划概要》。近年来,国内学者在新兴地球关键带概念背景下针对黄土高原乃至全国进行了类型划分,如Lv 等收集了地质多样性要素、气候要素、生态要素与社会经济要素等24 个指标,并对这些指标进行主成分分析和聚类分析; 张甘霖等以中国为例,构建了三级分类方案,用叠置法对选取的要素进行叠加。他们均明确提出了不同类型关键带的概念,并引领了该方向的研究潮流。然而,由于研究范围的空间尺度较大,现有研究重点仅考虑了气候因素和地表因素; 对关键带的地下属性,比如包气带和含水层沉积物的性质等方面的关注不够。近年来,由于人们对粮食生产的高度关注,农田关键带的概念应运而出。农田关键带是农田区域的地球关键带,关系到区域粮食产量、温室气体排放、水资源消耗、水质演化等众多方面的科学问题。但在粮食主产区,以农田关键带为目标的分类较为缺乏。

华北平原是我国重要的粮食高产区,地下水超采严重、农业活动造成的环境污染风险加剧,将作物-土壤-含水层联系起来的关键带视角研究可为地下水保护提供新思路。本文在总结区域地球关键带分类方案的基础上,针对华北平原的水土资源特点和重大需求,提出了华北平原农田关键带三级分类方案,构建了华北平原农田关键带各级关键带指标体系、命名方法和原则,进而对相关的农田关键带类型进行区分,最后对华北平原农田地球关键带进行区域分类和制图。本研究对于促进地球关键带的发展、保护区域地下水资源具有重要意义。

1 研究区概况

本文研究区为华北平原(112.5°~119.5°E、34.8°~40.4°N),总面积约为140 000 km,是海河和黄河的冲积平原,地貌上可分为滨海平原、中部平原与山前平原。华北平原属大陆性半干旱气候,多年平均降雨量约为560 mm,年平均气温约为12.0~14.2℃。它是由黄河与海河2 大流域所带的泥沙沉积形成,其中包括黄河、滦河、海河、鲁北诸河与徒骇马颊河5 大水系,大小河流约60 条。华北平原作为我国重要的粮食生产区,农作物类型主要有冬小麦()-夏玉米()、单季玉米、蔬菜和棉花(spp.),粮食总产量为12 000~15 000 kg·hm,占全国总产量的10.6%。随着农田灌溉率的不断提高,水资源需求量的不断增大,华北平原的农业用水占总用水的70%以上。过度开采地下水,导致地下水位持续下降,由此引发了地面沉降与海水入侵等问题,对该区域可持续发展带来诸多不利影响。

2 华北平原农田关键带分类的原则、方法

地球关键带分类的目的是客观、全面地认识某个区域的功能、结构和分布规律。因此,地球关键带分类的原则取决于人们对它的认识程度。一般而言,地球关键带分类是综合了自然界发展与人类活动干扰的结果,地球关键带指标的确定和选取都应最大程度反映分类的目的和区域分异的规定。因此,在选取关键带分类的指标时,应在统筹所有要素的基础上,找出主导因素。地质地貌是地球表层系统的重要影响因素,在地球关键带分类的过程中被确定为最重要的指标。

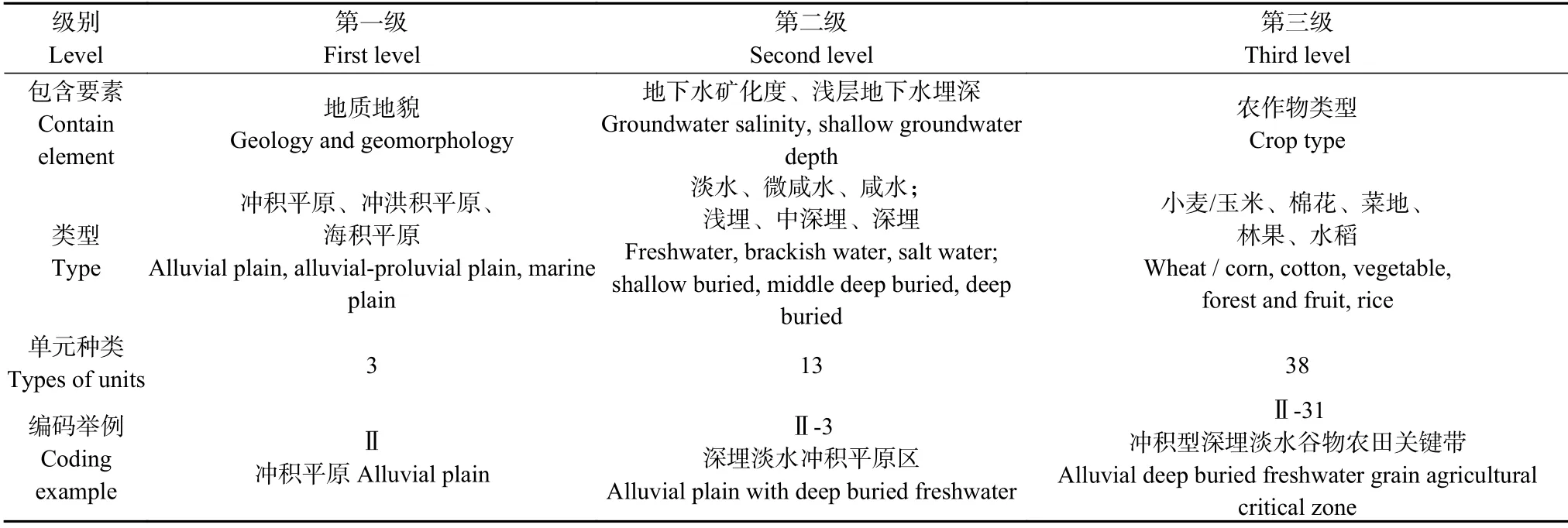

本文结合华北平原的区域特征,采用三级分类方案,在不同级别的分类中选取以下指标。第一级:基于地质地貌要素,主要体现关键带形成的沉积物特征; 第二级: 在第一级的基础上增加地下水矿化度和浅层地下水埋深条件,体现自然过程和人类开发利用共同作用下形成的水文地质环境; 第三级: 在第二级的基础上增加农业土地利用类型要素,以体现农业活动的强度和农田生产类型的差异。这一分类原则遵循了先粗略后精细、先主要后次要、先综合后分解的逻辑顺序。

第一级分类: 华北平原气候类型相对单一,因此在本分类方案中不考虑气候要素。沉积物成因类型对土壤类型、含水层性质和植被(作物种植)具有重要的影响,本文将沉积物成因类型要素作为首要因素,分类主要根据沉积物形成原因,分成冲洪积平原、冲积平原和海积平原3 类。冲洪积平原是在干旱半干旱条件下的山前地区,暴雨形成的急流携带大量的物质流出出山口,在出山口或平原区形成冲洪积平原。冲积平原一般地势较低平,无冲刷作用,因常年积水低洼的部位形成河漫沼泽。由于地形变缓,水动力条件不足,沉积物粒度变细。海积平原是由泥沙在海滨地区沉积形成,海拔一般在10 m 以下,多湿地和盐水沼泽,土壤盐泽化较严重。

第二级分类: 在垂直方向,关键带各组分之间通过水分传输相互联结,灌溉水和降水再分配主要是通过植被和包气带进行调节。近几十年,由于农田灌溉率大幅度提高,华北平原农业用水急剧增加,农业用水量已经达到区域总用水量的70%以上,导致地下水水位持续下降,并引起地面塌陷、海水入侵等一系列地质环境问题。因此,本研究地球关键带第二级分类选择浅层地下水埋深和地下水矿化度两个要素。将浅层地下水埋深要素分3 类: 浅埋区,0~4 m; 中深埋区,4~20 m; 深埋区,>20 m。将地下水矿化度要素按照地下水含盐量分3 类: 淡水,<1 g·L;微咸水,1~3 g·L; 咸水,>3 g·L。

第三级分类: 华北平原农业土地利用类型多样,不同类型农业生态系统受自身生产特征和人类活动影响,其环境影响在空间上存在较大差异,因此,研究地球关键带第三级分类选择农业土地利用类型要素,分为小麦/玉米、 蔬菜、林果、棉花和水稻5 种类型。

地球关键带各要素间的分布呈现连续性特征,但在划分的过程中很难确定界线。如何准确地反映地球关键带各要素的过渡特征是至今存在的一个技术难题。因此,对于华北平原农田关键带的分类,参考和总结倪绍祥教授的中国综合自然地理区划,本文尽量采用较成熟的区划方法。针对华北平原农田关键带地理单元的生成,每等级的地理单元都采用空间叠加的方法,叠加过程产生破碎较小的图斑,通过与邻近图斑的大小比较和邻近边长度按照比例进行合并。

编码机制: 第一级沉积物类型为冲洪积平原、冲积平原与海积平原3 类,分别使用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行标识。第二级地下水矿化度与浅层地下水埋深的种类数为8,使用数字1~8 进行标识。第三级农业土地利用类型的种类数为5,使用数字1~5 进行标识。

命名原则: 本文对华北平原农田关键带分类时主要考虑了3 个层次的要素差异,根据不同类型要素在关键带形成过程中的重要性程度进行命名,并遵循一定的命名规则。本文在分类时首先考虑沉积物成因类型,然后考虑地下水埋深条件及其矿化度特征,最后考虑土地利用类型的差异,因此,命名时按照上述3 类要素依次进行命名,第一字段可以体现关键带沉积物的粗细程度,第二字段体现地下水矿化度及其埋深条件,第三字段则体现人类农业活动的水氮投入强度和生产力的差异等(表1)。

表1 华北平原农田关键带分类层次及类型Table 1 Classification levels and type characteristics of agricultural critical zones in the North China Plain

3 华北平原农田关键带分类结果及特征

3.1 数据来源

本研究使用的数据主要包括沉积物成因类型、地下水矿化度、浅层地下水埋深和农业土地利用类型4 类,数据时间为2012年。华北平原地质地貌类型主要包含了东部滨海冲积、海积平原,中部冲积平原和西部的山前冲洪积平原。华北平原地下水矿化度数据和浅层地下水埋深数据各包含3 个子类,包括淡水、微咸水、咸水与浅埋、中深埋、深埋。数据来自《华北平原地下水可持续利用图集》。农业土地利用类型图主要包含了小麦/玉米、棉花、菜地、林果和水稻5 个类别。华北平原沉积物成因类型、地下水矿化度、浅层地下水埋深和农业土地利用类型分布如图1 所示。

3.2 华北平原农田关键带分类结果

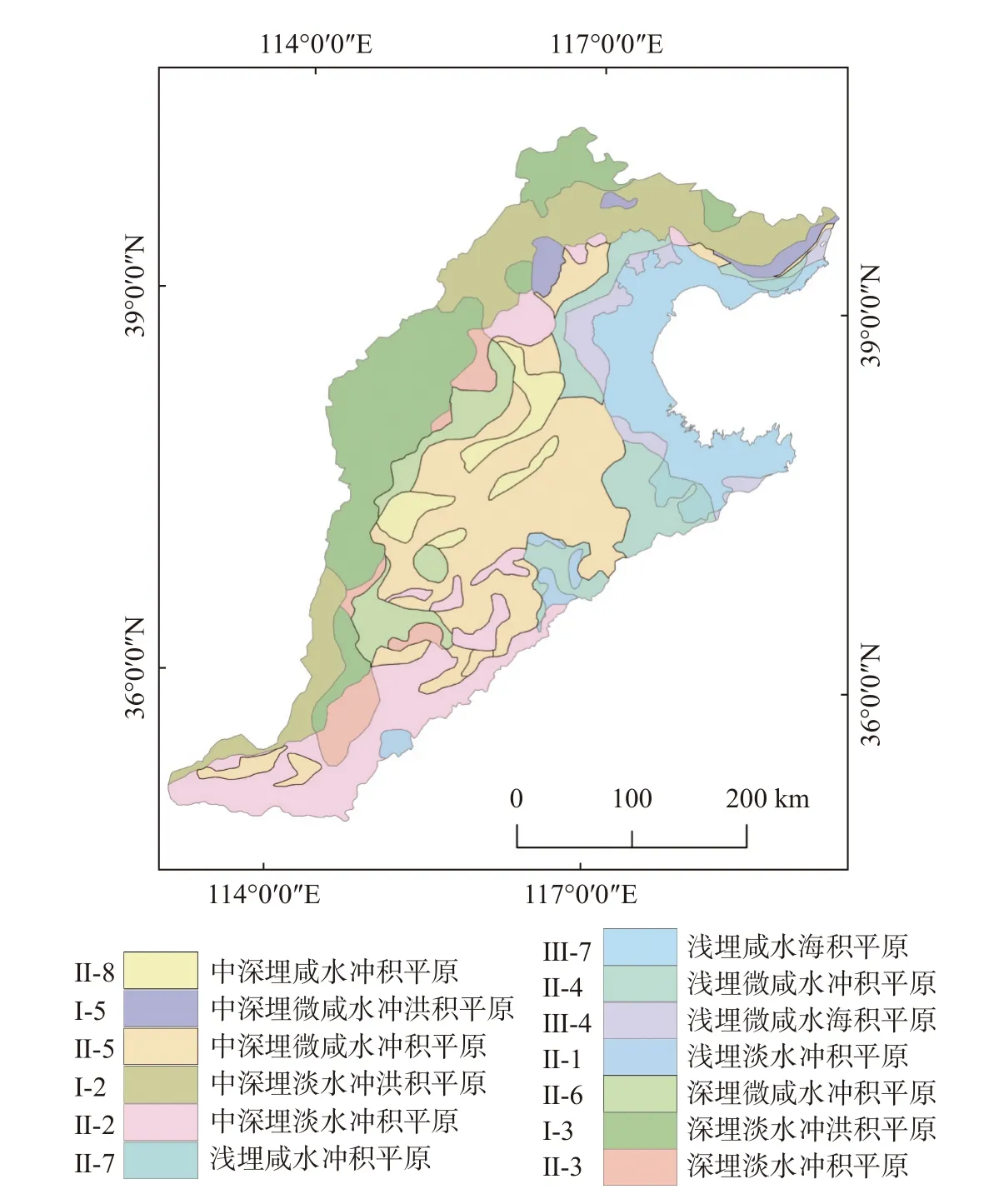

第一级分区是基于沉积物成因类型,由图1a 可以看出,冲积平原区占据了最大的面积(55.75%),此类农田关键带主要分布在中部平原区; 其次是冲洪积平原区(31.1%),主要分布在山前平原区; 海积平原区也占据了较大的面积(13.1%)。

图1 华北平原农田关键带划分指标的空间分布特征Fig.1 Spatial distribution of division indexes of agricultural critical zone in the North China Plain

第二级在第一级划分的基础上加入地下水矿化度和浅层地下水埋深这两个要素,破碎的图斑经过合并得到华北平原农田关键带的第二级分区(图2)。其中,中深埋微咸水冲积平原区占据面积最大(21.8%),主要分布在华北平原的中部,该关键带为典型的半水成土,地势相对平坦,土层相对深厚。由于潮土在华北平原覆盖面积较大,农田关键带第二级分区覆盖范围较大的类型还包括中深埋淡水冲积平原区(12.5%)、浅埋微咸水冲积平原区(6.8%)和深埋微咸水冲积平原区(5.0%)。

图2 华北平原农田关键带第二级分区空间分布Fig.2 Spatial distribution of the second level of agricultural critical zone in the North China Plain

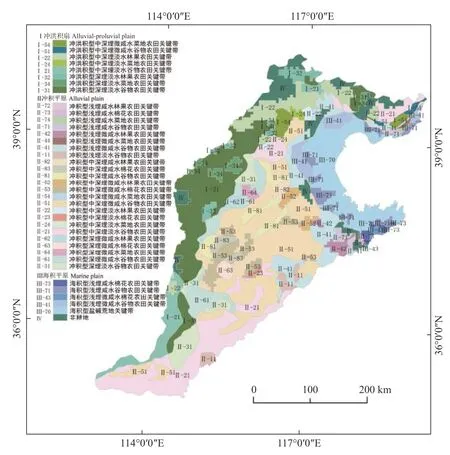

第三级分类在第二级的基础上增加农业土地利用类型要素,共叠加生成38 类农田关键带,并且叠加的图斑破碎程度明显提升(图3)。地球关键带分类所用的指标空间特征中,这些类别在区域尺度上的空间分布存在明显差异。冲积型中深埋微咸水谷物农田关键带(Ⅱ-51)覆盖面积最大,为华北平原总面积的17.7%,主要分布在河北平原南部和鲁西北地区。其次是分布在山前平原的冲/洪积型深埋淡水谷物农田关键带(Ⅰ-31)(13.0%)与分布在豫北地区的冲积型中深埋淡水谷物农田关键带(Ⅱ-21)(13.0%)。表2列举了按照面积占比前10 的农田关键带类型。

图3 华北平原农田关键带第三级分区空间分布Fig.3 Spatial distribution of the third level of agricultural critical zone(CZ) in the North China Plain

华北平原农田关键带的分类遵循了综合性原则,综合考虑了多个指标,这些指标包括地表条件和地下水条件方面。农田关键带分类是较新颖的研究主题,它与许多基于生态或自然地理的区划研究有相似相通之处,但有其特定的目的导向。农田关键带分类的指标并不是统一不变的,可以根据其区域特征适当调整。

3.3 华北平原不同农田关键带类型特征

华北平原是典型的冲积平原,土壤类型以潮土为主,光热条件充足,多年平均降水量约500 mm,多年平均蒸散量约700 mm,农作物年均水分亏缺量约200 mm。华北平原作为我国重要的粮食产区,仅依靠降水难以满足农作物正常生长需求,该地区长期开采地下水用于农业灌溉,长期地下水超采导致地下水水位不断下降。与此同时,传统的漫灌与过量施肥也导致水肥投入远远超出农作物的生长需求,严重影响地下水水质。

在分析华北平原自然条件和农作物基本情况后,本文以华北平原农田关键带面积的前5 大类型为例(表2),收集各类型农田关键带的沉积类型、土壤类型、施肥量等信息,对典型的农田关键带类型进行如下描述。

表2 占总面积百分比前10 的华北平原农田关键带第三级分区分布Table 2 Distribution of the third level zones with top 10 area proportion of the total arae of agricultural critical zone in the North China Plain

Ⅱ-51(冲积型中深埋微咸水谷物农田关键带):占区域总面积的17.74%,沉积类型为冲积平原,主要分布在华北平原中部。该区域光照充足,地形平缓,土层较深厚且土壤质地较细。小麦/玉米轮作是该地区最常见的种植模式,农田生产力较高,产量高于全国平均水平,据统计数据,多年平均粮食产量约为5925 kg·hm·a。施氮强度与灌溉强度中等,分别为273.80~359.18 kg·hm·a和2285.4~2497.4 m·hm;地下水以微咸水为主。该类地区降水量少,蒸发量大,粗放式的农业生产方式容易导致土壤受到污染。因此,科学利用水资源,合理施用农业肥,可防止地下水的农业面源污染。

Ⅰ-31(冲洪积型深埋淡水谷物农田关键带): 沉积类型为冲洪积物,主要是太行山带来的泥沙经过漫长沉积堆积形成,土壤以砂、砂性土为主,碱性土壤(7.0<pH<8.5),根区土壤水分的电导率约170~190 ms·cm,土壤主体较深厚,质地较粗。作物类型以小麦/玉米为主,而小麦的生育期降水为135 mm左右,生育期的耗水量为435 mm 左右,并且降水季节分配不均,约有300 mm 的水分亏缺,由于该类型关键带城市人口密集,又是农业高产区(约1.3 万kg·hm·a),农业生产需要大量抽取地下水用于农田灌溉,以及高强度的施肥满足作物高产需求。灌溉强度与施氮强度分别为3002.3~3404.7 m·hm与499.89~839.36 kg·hm·a,需要特别重视地面下沉现象与硝酸盐对地下水的污染风险问题。在农业用水方面,抽取地下水进行农田灌溉需要我们制定合理方案,在满足作物需求的同时,最大限度地降低地下水污染风险。在施肥方面,合理、高效施用化肥是保持土壤肥力与农作物高产的条件。

Ⅱ-21(冲积型中深埋淡水谷物农田关键带): 主要分布在豫北和鲁西北地区,该区土壤类型多为潮土,弱碱性土质,质地细腻,土层深厚,农业生产水平高(作物单产约6819.45 kg·hm·a),生产成本较高,技术含量不够,有机质含量不高,农田盐碱化程度较低。

Ⅱ-41(冲积型浅埋微咸水谷物农田关键带): 主要分布在华北平原东部地区,该地区土壤类型多为潮土,土壤质地以黏性为主,颗粒较细,保水保肥性良好。作物类型以小麦/玉米为主,地下水埋深较浅,地表污染物易进入含水层且旱涝灾害时有发生,土地存在盐碱化风险。因此,需要加强灌溉管理,布置良好的排水系统,合理利用水资源。

Ⅰ-22(冲洪积型中深埋淡水林果农田关键带):由北部的潮白河冲积扇平原与南部的冲积平原构成,属海河平原地下水系统,成土母质为冲积物和洪积冲积物,土壤质地以砂性土为主,类型为潮土,耕性良好,水分充足,土壤有机质含量高,林果种植广泛,灌溉量与施肥量变化较大(施氮强度约359.18~499.89 kg·hm·a)。光照充足,昼夜温差较大,农田生产力水平较高。但面临水资源匮乏、沙尘暴等生态环境问题。修建水库、南水北调等工程以及植树造林、退耕还林等措施是解决生态环境问题的有效途径。

4 结论

华北平原农田关键带的分类思想在一定程度上参考了自然区划方案,但传统的区划从几种地理要素着重挑出主要要素。地球关键带与不同圈层中的化学、物理和生物紧密联系,仅考虑某一要素的主导作用很难体现各单元的异同。因此,本文充分考虑华北平原的生态地域与人类的生产活动对生态环境的影响,在此基础上构建了三级分类体系,将华北平原农田关键带分为3 个一级分区、13 个二级分区、38 个三级分区,其中一级分区为地质地貌,二级在一级的基础上增加浅层地下水矿化度和浅层地下水埋深,三级在二级的基础上增加农业土地利用类型,将华北平原分成38 类农田关键带,其中,占据面积最大的5 类农田关键带依次为: 冲积型中深埋微咸水谷物农田关键带(17.74%)、冲洪积型深埋淡水谷物农田关键带(13.02%)、冲积型中深埋淡水谷物农田关键带(12.99%)、冲积型浅埋微咸水谷物农田关键带(5.84%)和冲洪积型中深埋淡水林果农田关键带(4.63%)。

华北平原的粮食产量占我国总产量的10.6%,农业生产过程中过量的投入氮肥,造成这些污染物运移至深层包气带甚至进入地下水系统中,进而对地下水环境造成了潜在威胁,制约了地下水资源的可持续利用。因此,控制污染源,加强地表氮源的输入控制,合理施用农业化肥,采用先进的灌溉模式是解决华北平原农田关键带地下水污染的有效途径。

本研究明确农田关键带分类的原则和方法,凸显了不同区域地球关键带的共性和特性,为更深层次的关键带划分提供了方法指导和理论借鉴。在不同关键带特征的基础上,可为更合理的农业政策制定、区域地下水量质演化研究提供重要参考,同时也可为全球其他高强度农业生产区关键带过程研究提供借鉴。