自然地理野外实习虚拟仿真系统的建构与应用

2022-05-09汪祖丞1李鸿凯

汪祖丞1,李鸿凯

自然地理野外实习虚拟仿真系统的建构与应用

汪祖丞1,李鸿凯

(东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024)

针对高校自然地理野外实习的局限性,以东北师范大学自然地理野外实习线路为依据,构建了东北地区自然地理野外综合实习虚拟仿真系统.介绍了该系统的设计思路、实践过程以及特色与应用效果.该系统通过三维虚拟仿真技术和现代三维图形图像技术,将书本上宏观抽象的地理理论与现象鲜活地呈现,并提供三维交互体验.该系统的应用从根本上化解了传统自然地理野外实习的局限性,加强了学生对自然地理要素空间分异和自然地理过程变化的认识,提升了学生创新实践能力.同时,系统应用的推广也促进了虚拟仿真实践教学的发展,有利于国内优质教学资源的共享.

自然地理学;野外实习;虚拟仿真

目前,我国大多数师范类高校均设置了地理类本科专业,其中自然地理学是地理类专业必须开设的一门基础课程[1].由于自然地理学的知识、规律、理论都源自实际的地理环境,具有较强的实践属性,使自然地理野外实习成为自然地理教学中理论联系实际的重要环节,是培养具有创新实践能力的地理学人才的重要途径[2-5].然而,由于受到实习经费紧张、师资力量不足、实习时间受限等因素的影响,在传统自然地理野外实习过程中难以进行深入观察、探讨以及分析训练,因此限制了探究性自然地理野外实习的深入开展,导致地理实践教学质量下滑,不利于学生认知自然地理要素的空间分异与自然地理过程的变化规律.近年来,以虚拟地理环境为场景的实践教学为各师范高校自然地理野外实习提供了新的思路和改革机遇[6-7].

虚拟地理环境最初在1998年提出,历经多次国际国内会议研讨逐步成熟,发展为以数据库和模型库双核为特征的新一代地学分析平台和工具,开始在高校实践教学中广泛应用[8].近年来,基于虚拟地理环境的虚拟仿真系统广泛应用于地理类专业的实践教学,丰富了传统地理学的野外实践教学方式,增强了学生的创新精神和实践能力,尤其是线上线下虚实结合的方式使虚拟仿真实习效果显著.然而,目前虚拟仿真实践活动往往存在学生参与度较低、实践综合性不足等问题,不利于培养学生主动探究和独立思考的能力.基于此,东北师范大学开发了东北地区自然地理野外综合实习虚拟仿真系统,以东北师范大学自然地理综合实习线路为依据,对实习线路自然地理环境的虚拟仿真,通过动作和问题提示,引导学生在虚拟地理环境中主动探究,培养学生的实践创新能力和综合思维能力.

1 自然地理野外实习的局限性分析

自然地理学是研究自然地理环境各个要素的组成、结构、空间格局、自然地理过程以及人与自然环境相互协调的学科[9-10].因此,自然地理野外实习的培养目标是让学生能够认识气候、水文、土壤和植被等自然地理要素的特征,并基于这些自然地理要素的综合分析,理解地理环境的整体性和分异性,探究自然地理现象和过程的成因机制,培养独立开展野外调查和研究工作的能力[11].然而,目前传统自然地理野外实习普遍面临一些难题.

1.1 实习时间固定,突发情况影响实习进行

实习需要根据教学计划安排在特定时间内完成,但实际中工作,常常遇到不利天气,实习行程受阻,有效时间缩短,设计的教学内容无法充分完成.

1.2 实习内容受限,探究性综合实习难以开展

野外有些实习点观察面窄小,或地处危险,学生观察到的地理要素受限.有时受制于实习行程,在每个实习点的停留时间有限,学生难以对地理要素进行充分观察,影响进一步探讨、分析训练,研究型、综合性实习难以开展.

1.3 实习线路较短,实践能力提高有限

地理学习需要“行万里路,读万卷书”,学生野外经验越丰富,发现和解决问题的能力越强.当前大部分学校的野外实习是就近开展,学生没有机会接触、学习其它地区特色的野外教学资源,有限的教学资源制约了本科地理教学质量的提高.

2 自然地理野外实习虚拟仿真系统的设计

虚拟仿真系统作为自然地理野外实习的平台,其建设要遵循“技术设计为教学设计服务”的原则[12],充分体现虚拟仿真系统对自然地理野外实习培养目标的支撑作用.因此,虚拟仿真系统设计应考虑到自然地理野外实习的线路与内容、虚拟仿真系统架构以及实习的实施与考核方式3个方面.

2.1 实习线路与内容设计

东北师范大学地理科学学院经过数十年教学积累,形成长白山——大黑山——大兴安岭自然地理学野外综合实习路线,自东向西沿干湿梯度设计,在不到1 000 km的地理空间内,包含了湿润区、半湿润区和半干旱区,地理景观变化显著;除水平方向上的干湿地带性景观外,还具有完整带谱的典型垂直地带性景观(长白山).该路线不仅服务于本校历届学生培养,还因地理距离适中、涵盖区域类型多样、观察点内容丰富、地理现象典型等特点被国内许多其他院校学习和借鉴.在路线上选择的观察点各具特色,代表不同地理要素及其相互作用特征.通过各点的观察、分析,学生能够认识各种类型的地理要素,充分理解自然地理环境的综合性、整体性特征;不同点之间对比研究又能让学生深刻领悟地域分异规律以及造成地域分异的自然地理过程.

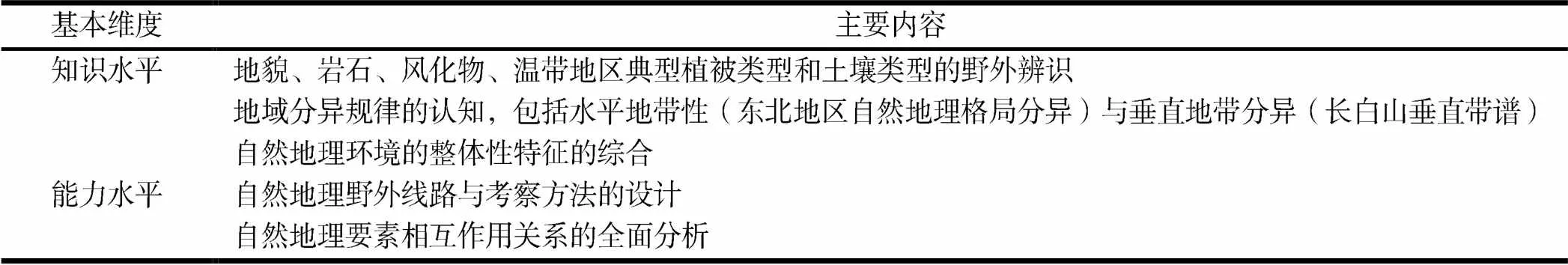

由于在自然地理各要素中,植被和土壤具有显著指示性,因此,在各个观察点主要选取植被和土壤特征进行重点观察,进而推断其它要素及自然地理过程特征.虚拟仿真系统应按照野外实习的培养目标要求,包括2个维度,5个方面的实习内容(见表1)

表1 实习内容

2.2 虚拟仿真系统架构设计

本虚拟仿真系统以计算机仿真技术、多媒体技术和网络技术为依托,采用面向服务的软件架构开发,整体系统架构自下而上包括支持层、服务层、仿真层、应用层,集实物仿真、场景虚拟、创新设计、智能指导、虚拟实验结果自动批改和教学管理于一体,具有良好的自主性、交互性和可扩展性(见图1).在服务层,系统为其它学科的相关实验课程提供了标准化接口和底层构件库,并为仿真层的调用提供标准化的调用接口,为用户提供统一的访问接入服务和通用的用户服务工具包.在应用层,系统通过虚拟仿真技术将宏观抽象的地理空间按“面—线—点”顺序逐步具像化.首先,利用大尺度遥感影像并配合实习线路的地形剖面,让学生从整体上认识实习区域,宏观上了解它的地域结构特征;然后,在线路上选择代表不同地域单元的观察点,每个观察点高度还原野外真实场景,清晰呈现各要素特征,进入每个观察点场景后,按先要素后整体、先观察后分析的逻辑进行交互设计,其中每个观察点的学生交互性操作步骤不少于10步.在每个观察点,学生根据动作提示和问题引导观察地形、气候、岩石、风化物、水文、植被、土壤等各要素的特征,分析判断它们的类型,在此基础上理解各要素相互作用下自然地理整体特征以及各个观察点之间的联系,认识自然地理过程.

图1 东北地区自然地理野外综合实习虚拟仿真系统架构

2.3 实施与考核方式设计

在实习的实施方式方面,设计了教学模式和自由模式.学生在了解实习目的和原理知识的基础上,以教学模式开始实习,分别沿大黑山——大兴安岭和长白山垂直带实习路线,按设定的顺序依次点击实习点进行实习;在完成了教学模式学习后,可选择自由模式进行强化、复习和巩固.自由模式下,学生可根据自己的学习需求,任意点击实习点进行强化、巩固,而不受教学模式下的顺序限制.

在考核方式方面,设计了基础考核和以高阶性、挑战性主观题目为主的挑战考核,以检验学生的野外实践能力、知识实际应用能力和综合系统分析能力.基础考核通过线上回答设计的考核题目完成,挑战考核则需要学生在线下完成所有的思考题,由教师进行评定.学生最终的实习成绩由3部分组成:(1)教学模式中的操作成绩,占总成绩的50%;(2)基础考核成绩,占总成绩的20%;(3)挑战考核成绩,该部分由教师线下评定,占总成绩的30%.

3 案例的示范应用

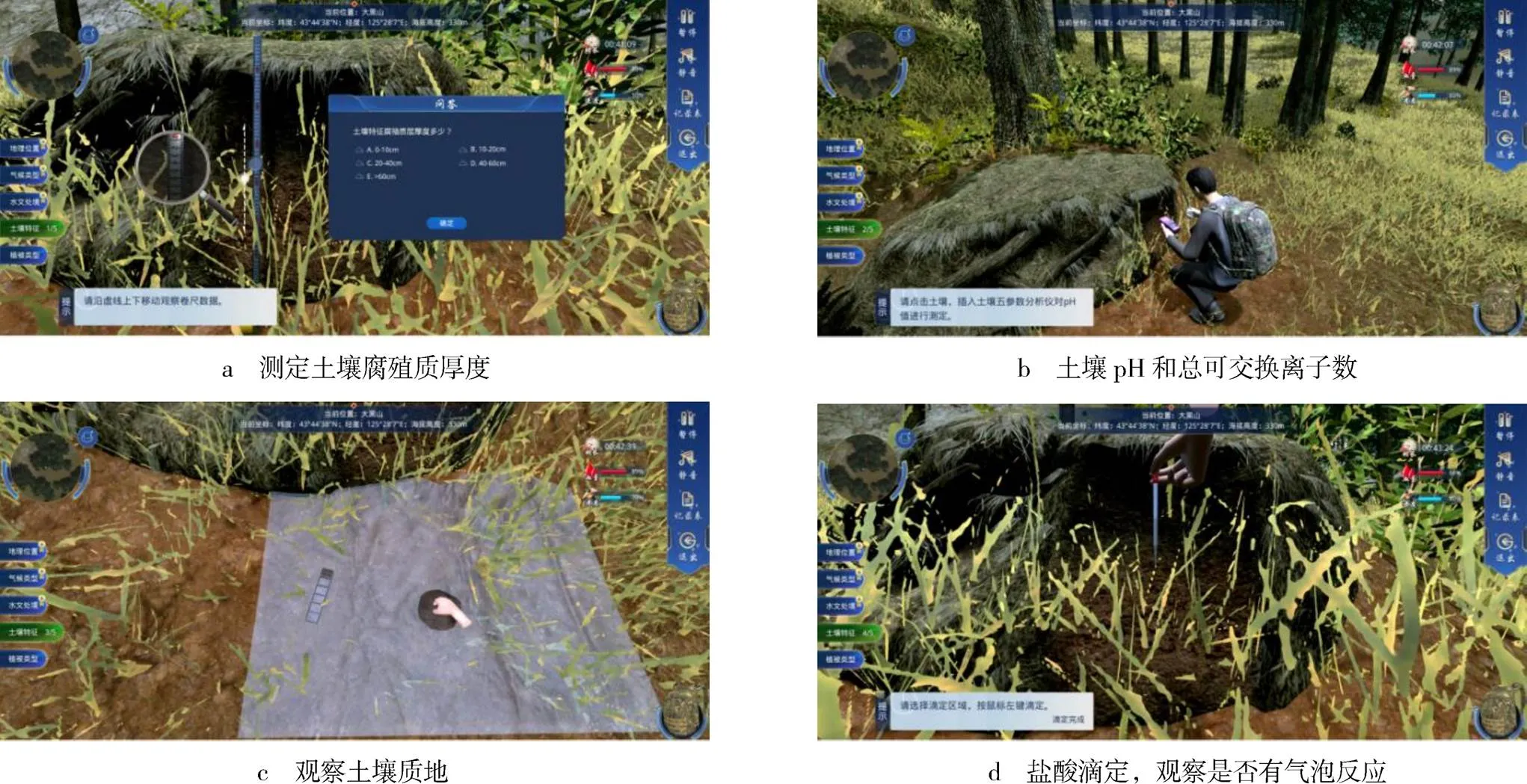

以大黑山——大兴安岭段实习为例,通过建立该线路自然地环境的三维虚拟场景,可以实现对线路任何一个实习观察点的漫游和细节观察.在每个实习点场景,学生首先在教学模式下按照观察——实践——分析的顺序对各个自然地理要素进行以下实习内容:(1)选择GPS工具,记录实习点的经纬度和海拔高度信息;(2)根据系统提供的多年平均气象数据判断气候类型;(3)进行水文特征考察,观察地表物质组成,判断其透水性;(4)利用铲子清理土壤剖面,选择卷尺测量腐殖质层厚度(见图2a),通过土壤五参数仪测定土壤pH和总可交换离子浓度(见图2b);(5)采集土壤样品,观察其质地特征(见图2c);(6)利用稀盐酸滴定不同发生层,判断土壤淋溶特征(见图2d);(7)根据以上土壤特征观察,判断实习点的土壤类型;(8)在实习点进行漫游考察植被,判断植被类型,找到该区域典型植物解锁图谱,点击详细查看学习.

图2 大黑山实习点土壤特征观察交互操作流程

完成教学模式后,学生才能够选择自由模式对以上自然地理要素进行综合考察和分析.所有学习完成后,学生需要完成线上的基础考核,通过系统给出的部分信息,补充各个实习点各自然地理要素的完整信息.此外,学生还需要在线下完成系统提供的思考题,提交教师进行评定.

4 自然地理野外综合实习虚拟仿真系统的特色及应用效果

4.1 实习具有两性一度,教学效果立德树人

自然地理野外综合实习是在各部门自然地理的理论教学与野外实习基础上的高阶性、创新性实习,实习过程以学生为核心,学生需要在动作提示和问题引导下主动观察、描述、判断、分析和总结,具有一定的挑战度.与综合自然地理学国家级线下一流课程相结合,突出对学生的区域认知、地理实践和综合思维能力培养,有效提高学生的创新能力.以学生能力为考核目标,激发学生深入思考和综合分析,切实达到知识和能力综合提升的目的.学生通过实习切身体验了自然地理环境的整体性特征和地域分异规律,理解地理要素之间和区域之间的复杂联系,认识到整体自然地理环境对单一自然要素变化的综合响应,使学生树立科学的自然观和发展观,助力现代生态文明建设与社会可持续发展.

4.2 虚拟仿真满足需求,教学资源有效共享

虚拟仿真系统基于东北师范大学数十年教学积累形成的长白山——大黑山——大兴安岭自然地理学野外综合实习路线,着眼野外实习受时空限制,研究型、创新型训练开展困难,优质教学资源无法共享等问题而开发,具有较强的针对性.虚拟的实习资源和实习过程与实际高度贴合,有效地解决了传统实习中存在的高风险、大型综合训练难以开展的问题,满足了自然地理野外实习的需求.此外,虚拟仿真系统还提供了开放式的平台,符合国内同专业优质教学资源共享的理念.

4.3 教学方式虚实结合,考核方式科学合理

虚拟仿真有效地解决了野外实习面临的一些问题,并实现了野外实习的部分教学功能.但真实的大自然复杂多样,仅在虚拟世界里实习是不够的,实际的野外实习仍不能被替代.通过虚实结合,学生在野外有更多的机会发现、讨论和解决问题,能够实现全员参与的研究型、综合型实习,使传统的野外定性分析得以定量化.操作成绩和基础考核模式主要评价学生对实习区域各点自然地理要素特征与地域分异的掌握程度.据此获得的高分尚不能充分表明学生的野外实践能力与地理综合分析能力达到优秀,因此还需要具有挑战性的考核.通过线上线下结合,实现了对学生知识和能力的科学全面评估.

5 结语

自然地理野外实习是地理类专业本科生必需的教学环节,将虚拟仿真技术与野外实习有机地整合能够使野外实习不再受到经费有限、时空局限等条件的限制,有利于形成教学效果显著、教学资源共享的高等教育信息化实践教学示范项目.本研究基于东北师范大学经典自然地理野外实习线路.通过虚拟仿真技术建立了东北地区自然地理野外综合实习虚拟仿真系统,生动呈现各实习点的野外真实场景以及地形、岩石、风化物、水文、土壤、植被等要素的典型特征,借助灵活的交互设计,模拟野外实习真实过程,通过“虚实结合”的学习方式,弥补现有野外实习教学的不足,有效提高自然地理学课程的教学效果,有助于培养具有独立发现问题、思考问题和解决问题能力的创新型地理学人才.同时,该系统也能够通过网络共享满足国内其他高校相关专业对我国东北地区典型、优质教学资源的需求,充分发挥其教学价值.

[1] 王宏卫.自然地理学教学的改革与思考[J].教育教学论坛,2014(50):127-128.

[2] 于法展,张志华.庐山自然地理野外实习的教学模式与教学效果评价[J].高师理科学刊,2007,27(2):102-106.

[3] 邢俊利,刘玉振.嵩山地区自然地理野外实习改革[J].实验室研究与探索,2008,27(1):125-127.

[4] 高长海.对新课标下高师地理野外实习的研究[J].新课程,2012(6):30-31.

[5] 刘守江,胡翠华,林叶彬,等.峨眉山自然地理野外综合实习模式与内容改革[J].高师理科学刊,2015,35(8):98-100.

[6] 李双双,延军平,刘新颜.国家虚拟仿真实验建设下高校世界自然地理教学改革模型的构建[J].首都师范大学学报(自然科学版),2020,41(1):75-80.

[7] 高志强,王晓敏,闫晋文,等.我国虚拟仿真实验教学项目建设的现状与挑战[J].实验技术与管理,2020,37(7):5-14.

[8] 张春晓.虚拟地理环境实践教学方法探讨[J].中国地质教育,2021(2):103-106.

[9] 何彤慧,李龙堂,陈晨.自然地理学教材体系的变动与课程教学改革[J].高等理科教育,2003(5):35-39.

[10] 陈国阶.综合自然地理学发展的新展望[J].四川师范大学学报(自然科学版),2021,44(4):440-445.

[11] 任伟.高师区域自然地理综合实习课程建设与实践:西南地区综合实习为例[J].教育教学论坛,2019(24):24-26.

[12] 成丹,崔谨,鲁燕舞,等.生物学野外实习虚拟仿真实训系统构建与应用[J].实验技术与管理,2016,33(12):128-131.

Construction and application of virtual simulation system in physical geography field practice

WANG Zucheng,LI Hongkai

(School of Geographical Science,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

According to the limit of physical geography field practice,the virtual simulation system of physical geography field practicein northeast China was constructed,which was based on the field routes designed by Northeast Normal University.Introduced the design ideas,practice process,features and application effects of the virtual simulation system.The systemvividly displayed the abstract theories and phenomena of geographyin booksby 3D virtual simulation technology and modern 3D graphics and image technology,and provided 3D interactive experience.The application of the system fundamentally resolved the limitation of traditional physical geography field practice,strengthened understanding of spatial heterogeneity of physical geography components and changes of physical geography processes,and improved the ability of innovation and practice ability of undergraduate.In the meanwhile,the popularization of the virtual simulation system also promoted the development of virtual simulation practice teaching,and facilitated the sharing of high quality teaching resources.

physical geography;field practice;virtual simulation

1007-9831(2022)04-0106-05

K90:G642.0

A

10.3969/j.issn.1007-9831.2022.04.022

2021-12-23

汪祖丞(1984-),男,吉林省吉林人,副教授,博士,从事自然地理研究.E-mail:wangzc100@nenu.edu.cn