清水混凝土用Ⅰ级低钙粉煤灰中浮黑物质分析

2022-05-09姜骞王强于诚徐文

姜骞,王强,于诚,徐文

(1.江苏苏博特新材料股份有限公司 高性能土木工程材料国家重点实验室,江苏 南京 211103;2.江苏省交通工程建设局,江苏 南京 210004;3.江苏省建筑科学研究院有限公司,江苏 南京 210008)

0 引言

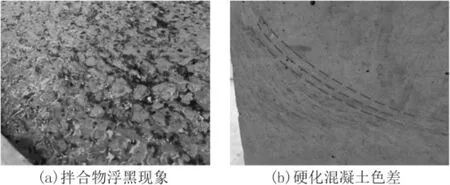

随着国内外建筑技术的发展与大众审美情趣的提升,清水混凝土以朴实无华、自然沉稳的建筑表现形式,逐渐得到建筑师与大众的认可并获得广泛应用[1]。清水混凝土效果的成功实现依赖于优质稳定的原材料、科学合理的配合比和精细组织的施工工艺等。优质粉煤灰作为一种有助于改善混凝土和易性、耐久性的矿物掺合料[2-3],已成为清水混凝土常用的原材料之一[4-6]。然而,目前粉煤灰品质参差不齐,大量工程实践表明,即使采用品质较好的Ⅰ级低钙粉煤灰,因其导致的混凝土拌合物“浮黑”现象仍屡屡出现(如图1 所示),对清水混凝土外观质量控制造成严重影响。

图1 粉煤灰浮黑物质对混凝土色差的影响

粉煤灰中含有的黑色颗粒在混凝土生产施工中因密度差异[7]导致的“浮黑”现象由来已久,已成为混凝土工程界使用粉煤灰的普遍问题。既有经验往往将其归咎于燃煤过程中添加的重油、木柴等助燃剂未充分燃烧的残留含碳物质[8-9],利用烧失量指标可以一定程度地表征粉煤灰中的含碳物质[10],但既有文献对粉煤灰中黑色颗粒物质的分析与对策鲜有涉及,仅牟廷敏等[7]提出通过控制混凝土拌合物浆体黏度,改善粉煤灰黑色颗粒上浮导致的清水混凝土外观色差问题。

粉煤灰“浮黑”的老大难问题多年来无法得到有效解决,关键在于对浮黑物质认识的不足和定量评价方法的缺失。本文设计提出浮黑物质的定量试验方法,探讨其与烧失量指标之间的关系,深入考察浮黑物质的关键物化特性,为今后清水混凝土工程中粉煤灰品质管控提供借鉴。

1 试验

1.1 原材料

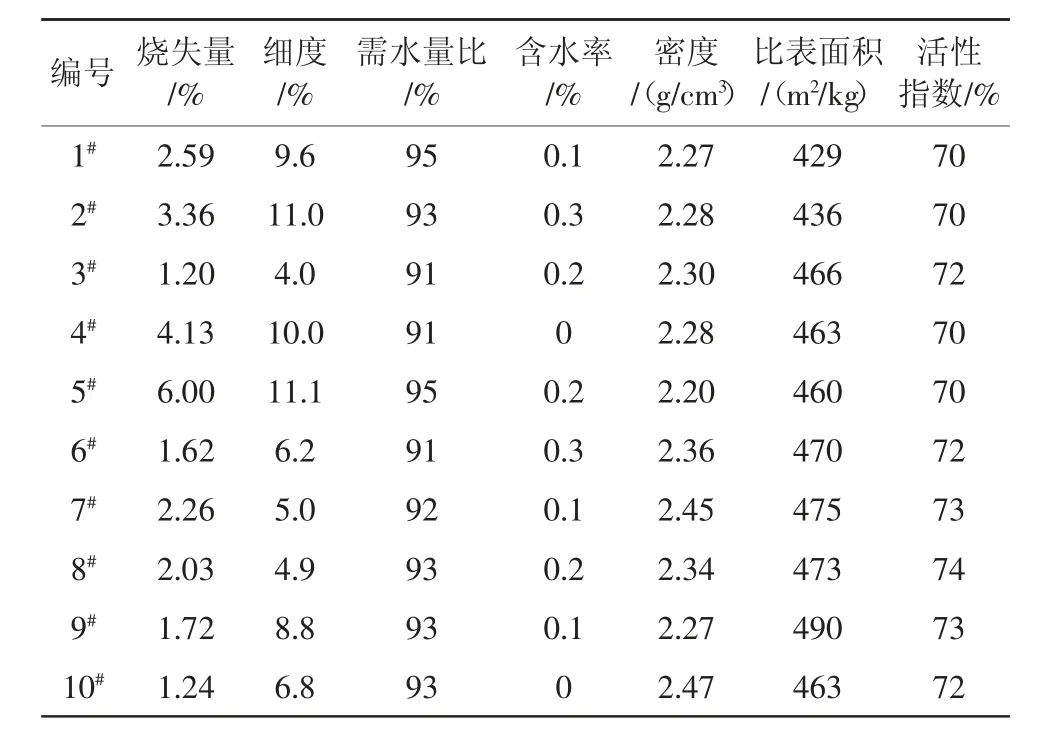

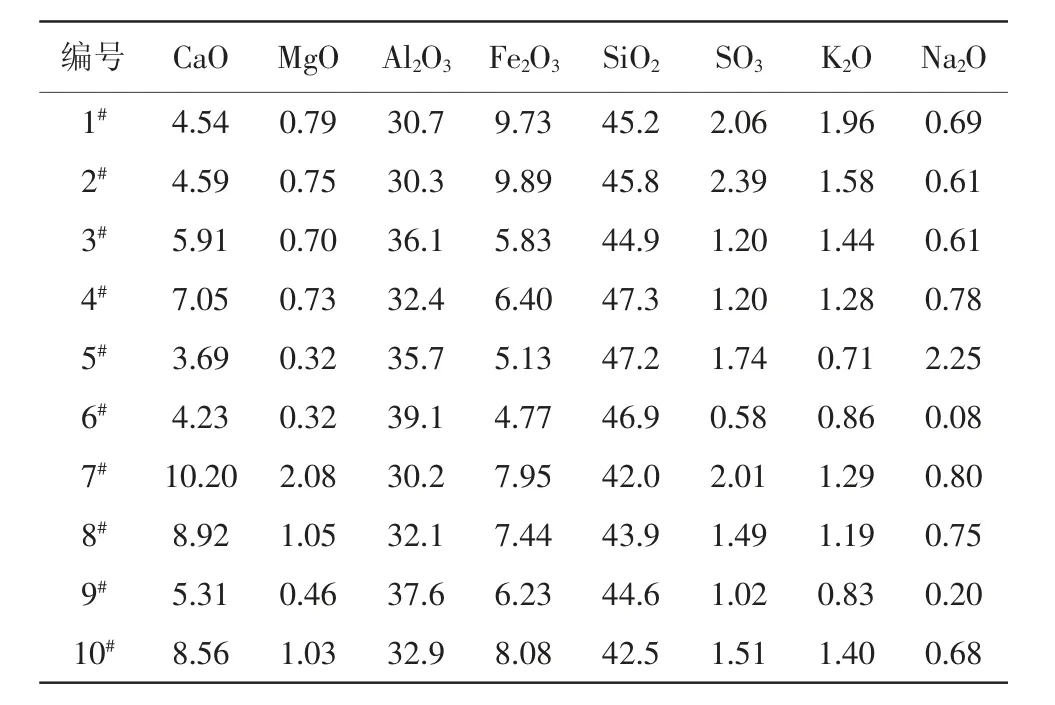

粉煤灰:某清水混凝土工程用,来源于同一电厂半年内排放的Ⅰ级低钙粉煤灰(共10 个批次),粉煤灰的主要技术性能和化学成分分别如表1 和表2 所示。

表1 粉煤灰的主要技术性能

表2 粉煤灰的主要化学成分 %

水泥:海螺P·O42.5 水泥,符合GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》的要求;细骨料:河砂,Ⅱ区中砂,细度模数2.7,符合GB/T 14684—2011《建设用砂》的要求;水:去离子水;高性能聚羧酸减水剂:固含量20%,减水率25%,符合GB 8076—2008《混凝土外加剂》的要求;炭黑:市售C311 炭黑粉末,符合GB/T 7044—2013《色素炭黑》的要求。

1.2 试验配合比

砂浆配合比参数为:水胶比0.26,胶砂比1∶1.5,粉煤灰等质量取代30%水泥,通过掺加减水剂调节砂浆流动度为(250±10)mm,砂浆含气量为(5±1)%。

1.3 试验方法

1.3.1 粉煤灰浮黑物质的提取与含量测试

取受检粉煤灰150 g、水150 g,装入容积为1 L 的塑料杯中,采用悬臂搅拌器以500 r/min 的转速搅拌60 s,再以1000 r/min 的转速搅拌60 s,然后加入1 kg 水后静置1 h;将上层黑色漂浮物与水的混合物全部经滤纸过滤,放入105 ℃干燥箱中烘干至恒重。取烘干后的物质称量,粉煤灰浮黑物质含量按式(1)计算:

式中:ε——样品中浮黑物质的含量,%;

m——样品经搅拌烘干获得的浮黑物质质量,g。

1.3.2 微观分析

利用德国SYMPATEC 公司的激光粒度分析仪测试粉煤灰及其浮黑物质的粒径分布;利用美国FEI 公司的QUANTA 250 扫描电子显微镜(SEM)观察粉煤灰及其浮黑物质微观形貌,利用美国EDAX 公司的TEAM 系列能谱仪(EDX)测试浮黑物质元素组成;利用美国赛默飞公司的X 射线衍射仪(XRD)测试粉煤灰及其浮黑物质晶相组成,选择Cu 靶辐射,测试角度范围为5°~70°;利用美国TA 仪器公司的SDT-Q600 同步热分析仪对粉煤灰浮黑物质和炭黑粉末进行热重分析(TGA),为防止加热过程中发生碳化,测试时采用N2保护,升温速率为10 ℃/min。

1.3.3 硬化砂浆外观色差

选取4 个不同浮黑物质含量的粉煤灰样品,按照1.2 节中配合比分别制备成型100 mm×100 mm×100 mm 砂浆试件,成型时分2 层(每层厚约50 mm)向试模内浇入砂浆,第1 层浇筑后在混凝土振动台上振动10 s 后浇入第2 层,再次振动5 s 后将高出试模的砂浆轻轻刮去并抹平;试件成型后24 h 拆模,标准养护至7 d 取出,放置于(20±2)℃、相对湿度(50±5)%环境中24 h 待试件面干;将试件水平放置于恒定光源条件下的工作台固定位置,相机设置统一的感光度、快门、光圈和白平衡等参数,利用三角架固定相机拍摄砂浆试件侧面的数码图片(分辨率不低于3968×2976 像素),对比观察各试件之间外观色差程度。

2 结果与讨论

2.1 浮黑物质含量

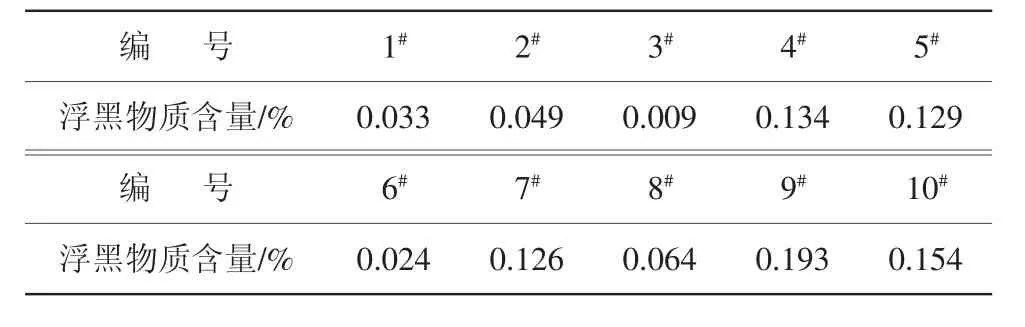

表3 为10 个批次粉煤灰样品的浮黑物质含量测试结果。

表3 粉煤灰浮黑物质含量测试结果

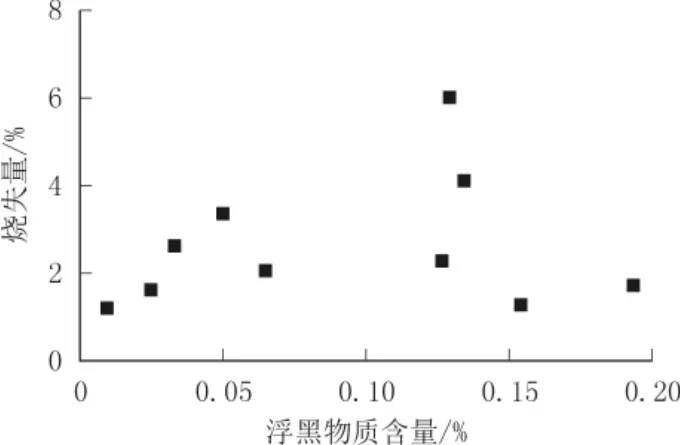

由表3 可见,同一电厂半年内排放的不同批次粉煤灰中浮黑物质含量不尽相同,从0.009%~0.193%不等。一般地,煤的燃烧越充分,残留碳越少,粉煤灰的烧失量越小[11],这主要受煤种、锅炉和煤粉制备等因素影响[12]。图2 统计了10 个批次粉煤灰烧失量与浮黑物质含量的关系。

图2 粉煤灰烧失量与浮黑物质含量关系

由图2 可见,粉煤灰烧失量与浮黑物质含量之间并无明显的相关性。

2.2 硬化砂浆的外观色差

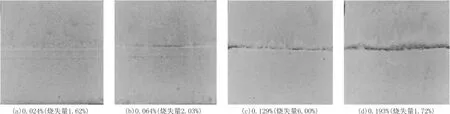

图3 为采用不同浮黑物质含量粉煤灰(0.024%、0.064%、0.129%、0.193%)所制备砂浆的外观色差对比。

图3 不同浮黑物质含量粉煤灰所制备砂浆的外观色差对比

由图3 可以明显发现,随着浮黑物质含量的增加,相应硬化砂浆分层浇筑处色差逐渐明显:浮黑物质含量为0.024%的粉煤灰制备的砂浆分层处几乎未见色差;浮黑物质含量为0.064%的粉煤灰制备的砂浆分层处稍有黑色条带状色差;浮黑物质含量进一步增加时色差愈发明显。此外,将选取的4 种粉煤灰所制备砂浆的浮黑色差程度与其对应的烧失量指标相比:如图3(a)和图3(d)中砂浆浮黑色差差别显著,但相对应粉煤灰烧失量则相差不大(分别为1.62%、1.72%),表明烧失量与粉煤灰对硬化混凝土外观浮黑色差程度无明显相关性。

2.3 粒径分布

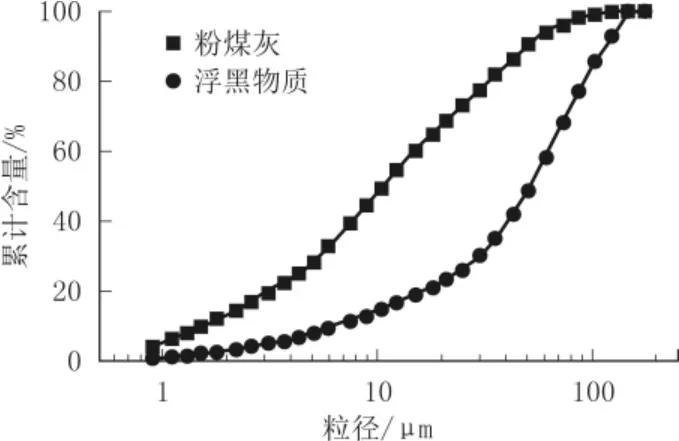

图4 为8#粉煤灰及其浮黑物质颗粒的粒径分布曲线。

由图4 可见,粉煤灰与浮黑物质的颗粒尺寸差别巨大,粉煤灰的颗粒分布相对连续,主要集中于2~60 μm,中位粒径为13 μm;浮黑物质颗粒分布集中于20~150 μm,中位粒径为85 μm。浮黑物质的颗粒尺寸普遍大于粉煤灰。

图4 粉煤灰及其浮黑物质的粒径分布曲线

2.4 微观形貌与元素组成

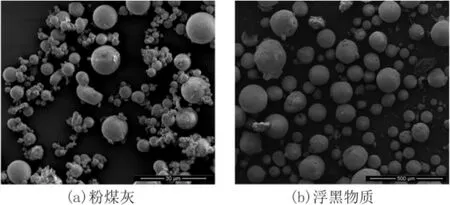

图5 为4#粉煤灰及其浮黑物质的SEM 照片。

由图5 可见,粉煤灰颗粒几乎均为球形、外表光滑,颗粒尺寸普遍不超过20 μm,存在大小颗粒团聚现象;浮黑物质的颗粒形貌与粉煤灰类似,大多以球形为主,但颗粒尺寸更大(约100 μm),颗粒大多单独存在。SEM 分析与粒径分布测试结果吻合。

图5 粉煤灰及其浮黑物质的SEM 照片

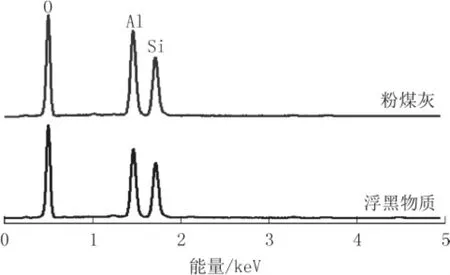

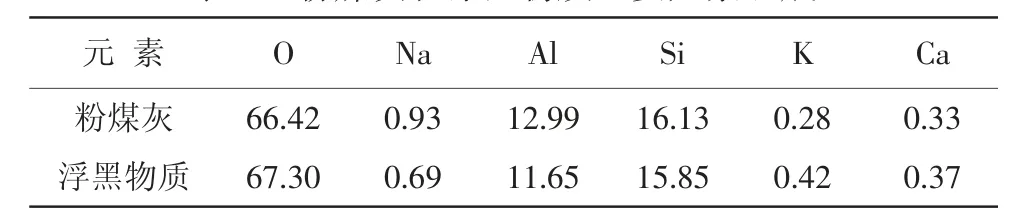

4#粉煤灰及其浮黑物质颗粒的表面能谱分析见图6,元素组成见表4。

图6 粉煤灰及其浮黑物质的表面能谱分析

表4 粉煤灰和浮黑物质主要元素组成 %

由图6 及表4 可知,浮黑物质的主要组成元素为Si、Al和O,与粉煤灰的主要组成元素一致;浮黑物质与粉煤灰各主要组成元素的含量也基本相当。

2.5 晶相组成

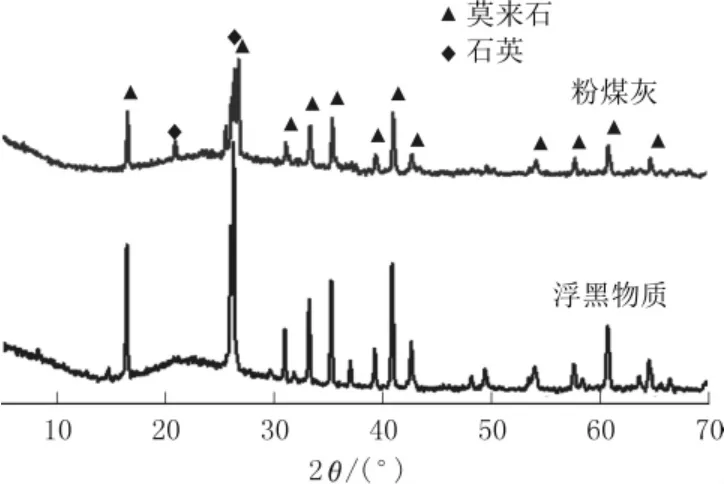

图7 为4#粉煤灰及其浮黑物质的XRD 图谱。

图7 粉煤灰及其浮黑物质的XRD 图谱

由图7 可见,粉煤灰和浮黑物质的晶相组成几乎一致,主要组成物相为莫来石和少量石英。从图谱中各个峰位的特征角度观察,2 种物质的出峰位置和峰形完全一致,表明其晶体结构相同;但浮黑物质中莫来石的峰强更高、石英的峰强则几乎可以忽略,可知其中的莫来石含量更高。

2.6 热稳定性

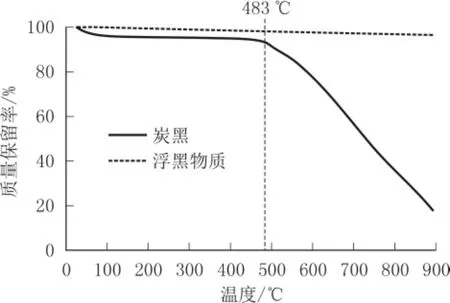

一般常将掺加粉煤灰制备的混凝土拌合物表面浮黑现象与粉煤灰中未燃尽残留的含碳物质[7]相联系,热分析是一种常用的研究粉煤灰中未燃尽碳物相的考察方法[13]。分别取少量从4#粉煤灰中分离得到的浮黑物质与市售炭黑粉末,考察其在加热过程中质量的变化,结果如图8 所示。

图8 粉煤灰浮黑物质和炭黑粉末的热重曲线

由图8 可见,粉煤灰浮黑物质和炭黑粉末的热稳定性明显不同,在从室温加热至900 ℃过程中,粉煤灰浮黑物质的质量变化极小,900 ℃时质量保留率仍有96.175%,表明其热稳定性良好;炭黑粉末则在从室温加热至50 ℃时有一个质量损失过程,然后直至≥483 ℃时出现明显的热分解过程。由此可见,粉煤灰浮黑物质的热稳定性与未燃尽煤炭颗粒存在显著差异,试验结果也证实了2.1 节中浮黑物质含量与烧失量指标无相关性的结论。

3 结论

(1)浮黑物质与粉煤灰的元素组成基本相同,均以Al、Si、O 为主且含量相当;但在晶相组成上,浮黑物质中莫来石含量更高、石英相对较少;浮黑物质的颗粒尺寸(中位粒径85 μm)相比粉煤灰(中位粒径13 μm)更大。

(2)浮黑物质含量与烧失量的相关性不强,热稳定性分析结果也表明其与未燃尽碳存在显著差异,可见采用烧失量指标不能准确评价粉煤灰中浮黑物质含量。