《四库全书》的流转散佚

2022-05-09林硕

林硕

古籍文献的庋藏与保护历来备受关注。一方面,作为有机物,纸质文献受温度、湿度以及光照等自然环境影响较大,稍有不慎就会发生虫害、霉菌现象。另一方面,与青铜器、瓷器等器物相较,大型丛书、类书往往卷轶浩繁,在面临灾害、兵燹转移抢救之时,稍有不慎就会造成散佚、破损。上述现象在《四库全书》的庋藏、流转过程中表现得尤为明显。

《四库全书》的编纂与建阁庋藏

对于乾隆皇帝下旨编纂《四库全书》的初衷,两百多年来众说纷纭。诚然,弘历此举的确有“寓征于禁”“统一思想”等因素,但我们同样不能否认一个事实:《四库全书》的编纂过程,确实是对清中叶以前的孤本、珍本起到了整理、保护的作用,尤其对儒家经典而言,更是如此。与佛、道两家早早完成了的典籍汇编(佛藏、道藏)不同,代表儒家思想的“儒藏”迟迟未能编订,以致每逢天灾人祸,都会造成大量儒学典籍亡佚。以两宋之际的靖康之变为例:徽钦二宗被虏之后,赵明诚、李清照夫妇拣选古董臻品及古籍善本十五车南运,将其余藏书共十余间留在青州宅邸,准备分批搬迁。岂料当年年底,突发青州兵变,赵宅藏书未及起运者皆化为煨烬。即使是辗转运抵江西洪州的“连舻渡江之书”,绝大部分亦毁于战乱。至庚戌春(建炎四年),李清照身邊仅有不成部帙的残书岿然数种矣。类似事例在藏书史上比比皆是,不一而足。是故,明代以降,有识之士再三呼吁政府汇编“儒藏”。

有鉴于此,清高宗弘历采纳安徽学政朱筠以及御史王应采等人的建议,在乾隆三十七年(1772年)颁下“征书诏”,动员天下藏书之人将“逸在名山,未登柱史”的抄刻珍本进呈朝廷誊抄,并诏谕各省督抚、学政“及时采集,汇送京师,以彰稽古右文之盛”。与此同时,朝廷专门设立“四库全书馆”,以质庄亲王永瑢担任正总裁,和珅、李友棠等人为副总裁,日常庶务则由纪晓岚、陆锡熊、孙士毅等总纂官负责。四库馆臣们按照“四部分类法”,对征集来的善本裒辑分储,按类汇集,完成了我国历史上规模最大的一部丛书——《四库全书》。整套巨著不仅囊括了先秦至乾隆之前中国历史之主要典籍,而且涵盖了中国传统学术文化的各个学科门类与专门领域,享有“典籍总汇,文化渊薮”之誉。

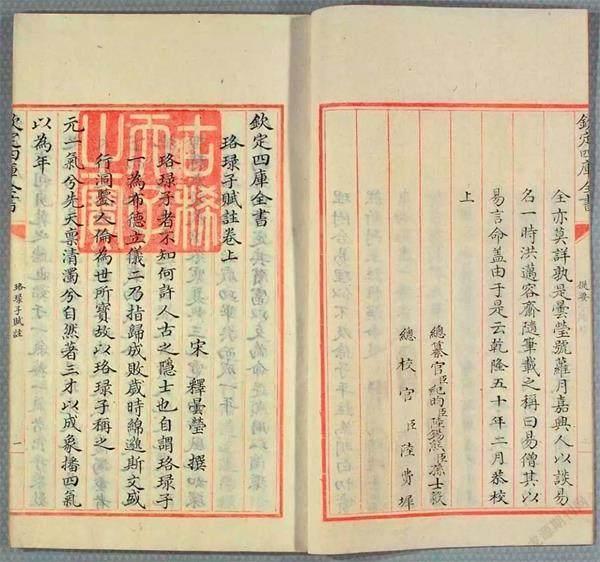

全书按经、史、子、集四部整理,分别用青、红、白、灰黑四色彩绢作封面,以契合春、夏、秋、冬四季,多达7.9万卷,被称为独步古今的皇皇巨著。《四库全书》的底本被妥善保存在翰林院,乾隆帝又命人誊写了副本,分别庋藏在七座专门营建的藏书阁,即海内闻名的“四库全书七阁”。

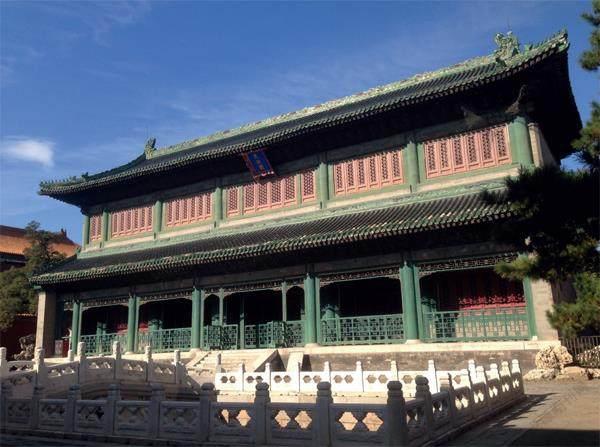

故宫文渊阁

正如本文开篇所述:文献对于避光、防水、防火、隔湿、通风的要求很高,因此七座藏书阁从选址设计到施工兴建,每个环节都格外用心,充分满足了庋藏古籍善本的各项需求。高宗弘历经过再三斟酌,最终选定在紫禁城、圆明园、避暑山庄、盛京故宫修建四座皇家藏书阁,分别赐名文渊、文源、文津和文溯,合称“内廷四阁”,亦称“北四阁”。鉴于北方的四座《四库全书》藏书阁皆位于皇家禁苑,普通的读书人难以企及;乾隆遂下诏在江南的镇江、扬州和杭州另建三座藏书阁,赐名文宗阁、文汇阁与文澜阁,即“江浙三阁”,亦“南三阁”;其中庋藏的《四库全书》由典书官负责管理,儒生士子可以前往办理登记借阅手续,便可查阅浩瀚典籍。

作为清代藏书楼的杰出代表,七座《四库全书》的设计理念与营造技法为我们揭示出清人对于古籍文献的保护理念,可资借鉴。首先,建筑主体为“明二暗三”,即从外面看是一座两层歇山顶建筑,每层各六间,唯有步入阁中才能发现别有洞天。独具匠心的设计师巧妙地在底层与顶层之间,搭建出一个暗层,起到充分利用空间的作用。其次,完善的防火预案。为了最大限度地满足文献古籍的防火要求,文渊、文津、文澜等阁建有曲池,以起到蓄水灭火的作用;同时,阁内的隔断墙由青砖一砌到顶,从而形成封闭的空间,纵使不幸失火亦能及时阻断,不致蔓延。再次,注重避光与通风。出于减少紫外线照射的考虑,《四库全书》藏书阁的两层均建有廊檐,起到有效阻挡、减少光线照射的作用;此外,在藏书阁的前后都开有窗户,饰以窗棂并覆窗纱,在保持通风的同时,还能起到防蚊减尘之效。最后,内外兼顾,防虫防潮。对古籍文献的庋藏与保护而言,光线、通风等环境条件固然重要,但更为致命且杀伤力最大、最直接的问题还是虫蛀与霉菌。有鉴于此,工作人员将若干册《四库全书》装入樟木箱作为一函。众所周知,樟木是一种天然的杀虫材质,具有防潮防蛀、驱霉隔潮的功效。为了达到最大限度地抑制虫患的产生,书册内还被放置了冰麝、樟脑,作为二次保险。

七部《四库全书》的流转与散佚

在《四库全书》的七座藏书阁中,除镇江“文宗阁”外,其余六座的名字均从“水”字旁,寓意“天一生水”,寄托着消弭火患、使古籍善本免受战火荼毒的美好愿景,但事与愿违。在道光年间的“鸦片战争”中,被誉为“百川于此朝宗海”的文宗阁首罹兵燹。道光二十二年(1842年),英军在镇江登陆。副都统海龄率领驻防旗兵顽强抵抗,却于事无补,城垣内外陷入一片火海。彼时,位于金山寺行宫的文宗阁亦受到波及,所藏《四库全书》遭到损毁。咸丰三年(1853年),太平天国起义军攻占江宁(南京),改称“天京”,派遣天官副丞相林凤祥、地官正丞相李开芳率精锐进占镇江、扬州等地,以为屏障,筹备北伐。在这场战乱中,不仅文宗阁书散阁圮,位于扬州天宁寺行宫内的文汇阁亦未幸免。同治四年(1865年),时任两江总督的曾国藩专程委托文献学宗师、博学鸿儒莫友芝前往镇江、扬州两地搜求文宗、文汇两阁的《四库全书》残本,遍询掌阁典书官吏,寻访城郡书肆,终是一无所获。

然而,《四库全书》的劫难并未就此结束。继文宗阁、文汇阁蒙难后,文源阁、文澜阁亦陷入战火。咸丰十年(1860年),英法联军闯入圆明园纵火劫掠,文源阁及其所藏《四库全书》阁毁书散。与此同时,杭州文澜阁也被卷入战火。太平军东征在咸丰十年(1860年)、咸丰十一年(1861年)两度攻入杭州城。西湖孤山的文澜阁沦为兵营,不仅建筑受到损毁,所藏《四库全书》散佚过半,甚至沦为街头小贩的包装纸。所幸藏书家丁丙、丁申甘冒风险,组织精壮前往孤山文澜阁抢救残书,共得八百余捆,运抵上海。待战火过后,丁氏兄弟才将残书运回杭州。鉴于文澜阁《四库全书》仅存四分之一,经过“光绪补钞”“乙卯补钞”“癸亥补钞”“陈训慈补钞”等四次补抄,才让文澜阁藏书略复旧观。

仅仅40年后,“南三阁”与文源阁的悲剧再度上演。光绪二十六年(1900年),八国联军攻入北京,慈禧太后携德宗载湉西狩。大内珍宝惨遭劫掠,酿成“庚子国变”,波及文渊阁。我们今天见到的文渊阁建于乾隆三十九年(1774年),位于紫禁城东南文华殿之后,是明代紫禁城内圣济殿的旧址(明宫亦有文渊阁,毁于“甲申之变”)。与紫禁城中红墙黄瓦的整体建筑风格不同,文渊阁顶覆以黑琉璃瓦,四周为绿琉璃瓦剪边。按照我国传统的“五行五色”说法,“黑色”象征“水”,寓意“以水克火”。列强冲入故宫之际,庋藏在文渊阁中的部分《四库全书》亦被抢夺,流散至英、法诸国。上世纪30年代,由于日军侵略矛头直指平津,残存的文渊阁本《四库全书》和故宫其他藏品一起,踏上南迁之路,最终被运往台北,再未回到北京。

地处塞北的文津阁《四库全书》虽未受到战争波及,却险些被文物贩子盗卖。1913年,在北京琉璃厂的延清堂等古玩店中,出现了白玉大花瓶、翠玉大炉、宋元书画等文物,据悉系热河行宫流出。热河行宫,即今天的承德避暑山庄,这便是轰动一时的“盗卖热河行宫古物案”。北洋政府内务部随即利用故宫外朝部分筹办北平古物陈列所,作为接受热河行宫文物的机构,并于当年12月底派人抵达热河,负责启运文津阁《四库全书》;次年运抵北京,暂存于文华殿,后入藏京师图书馆(今国家图书馆)。

相对于其他六阁的遭遇,沈阳文溯阁所藏《四库全书》的遭遇更加曲折:在长达半个世纪的岁月中(上世纪20年代至60年代),经历了“三次大规模迁移”,行程涵盖了东北、华北、西北。文溯阁建立的初衷是方便皇帝东巡“关外三陵”之时翻阅《四库全书》。随着国势日颓,道光以后就再没有举行过东巡,文溯阁就此冷清下来。1914年,为了给袁世凯称帝粉饰太平,文溯阁本《四库全书》被阿谀奉承的奉天督军段芝贵悉数运往北京,准备影印。因袁氏称帝梦碎,丛书暂存在故宫保和殿,乏人问津。1922年,日本妄图以120万元买下文溯阁《四库全书》,以便盗运回国。幸得北京大学沈兼士教授奔走呼吁,才保全丛书。三年后,奉天省教育会会长冯广民到京参加“清室善后会议”,眼见这部“奉省旧物”被堆放在北平古物陈列所,怅然惋惜,建议张作霖、张学良父子将《四库全书》搬运回奉,实现书阁合璧,得到奉天各界群起响应。彼时的奉系军阀已经取得第二次直奉战争的胜利,成功入主中央,遂派人对保和殿所存文溯阁《四库全书》进行清点,造册登记,查得经、史、子、集共6144函(36318册),運还奉天。至1950年6月朝鲜战争爆发,为确保文物安全,沈阳故宫文溯阁的《四库全书》等重要文物曾被疏散到黑龙江省保管(1954年迁还)。上世纪60年代,中苏关系日趋紧张。出于战备考虑,文溯阁本《四库全书》再次离沈,连同康熙朝编订的《钦定古今图书集成》等珍本善本,运往甘肃。

国博馆藏文源阁《四库全书》与无酸保护

纵览《四库全书》及其藏书阁的命运,或阁圮书焚,或阁存书散,折射出历史上的兵燹战火、天灾人祸给文献的庋藏与保护造成了极大困难。在新的历史条件下,作为文物工作者,应该充分汲取经验教训,尝试利用前沿科学技术对流传洎今的古籍善本进行更加妥善的保护。

中国国家博物馆庋藏有一册《四库全书》,系《南巡盛典》存卷一百一至一百三,凡八十八叶,装帧形式为包背装,红绫面。那么,这部散佚古籍究竟属于“四库全书七阁”中的哪一部呢?还要结合具体内容加以分析。由于《四库全书》开馆修纂之际,“乾隆南巡”仍在进行,故先期誊抄完毕的文渊阁、文津阁与文溯阁版本的《南巡盛典》均为一百卷。是故,这册出自一百二十卷本《南巡盛典》的写本,无疑属于文源阁《四库全书》。书高31.8厘米,宽20厘米。朱丝栏,内框高22.3厘米,框宽15厘米。四周为双边单鱼尾,版心题写“钦定四库全书”字样,下标“南巡盛典”及叶次。此书卷首栏框上方钤有乾隆皇帝弘历御用的“古希天子”朱文圆玺,栏内钤有“文源阁宝”;在卷尾栏框上方钤有“信天主人”朱文圆玺,栏内则钤有“圆明园宝”朱文方玺。1996年,中国历史博物馆(中国国家博物馆的前身)专家在北京瀚海拍卖有限公司举行的春拍上发现这册珍本,从装帧形式、抄写款式、纸墨钤印等方面对该书进行考辨,并与日本所藏的两册文源阁《四库全书》中的《南巡盛典》进行比对,最终确认此书出自圆明园文渊阁《四库全书》,予以征集。这册出自文源阁《四库全书》的文献现庋藏在中国国家博物馆,采用无酸函套保护,借此避免酸性物质的侵蚀,延缓纸张的老化速度。

众所周知,在文献的庋藏与保护过程中,面临的最大难题就是纸张酸化问题,可能导致古籍变黄发脆,寿命缩短。作为乾隆皇帝亲自主抓的重点工程,《四库全书》的用纸极为考究:文渊、文源、文溯、文津等北四阁所存《四库全书》均选用“开化榜纸”(文宗、文汇与文澜等南三阁藏书用“棉白榜纸”)。所谓开化榜纸,属于开化纸(又称开花纸或桃花纸)范畴,比后者更厚,乃是清代官修实录、殿本书籍的专门用纸。此纸选用百分之百的纯青檀树皮作为原料,却不加入任何的“沙田稻草”,因此具有洁白柔韧、帘纹细密的特点,被誉为“纸寿千年”。然而,无论是《四库全书》选用的开化榜纸、棉白榜纸,还是一般古籍中常见的皮纸、粉连纸、棉连纸、富阳纸、建阳纸以及高丽纸,都无法避免大气中的“二氧化碳(CO?)”“二氧化硫(SO?)”和“二氧化氮(NO?)”等酸性气体对古籍文献造成损害。在酸性条件下,纸张中纤维素容易发生水解,导致纸张的内部纤维结构变脆变硬,极易糟朽破损。工业革命后,随着近代工业造纸技术的发展,机制纸逐渐成为主流。为适应油墨等新型书写液和印刷敷料的要求,工人们会在纸浆中加入“硫酸铝Al?(SO?)?”之类的酸性施胶助剂,导致机制纸的PH值低于7.0,呈现出酸性。

沈阳故宫文溯阁内景

无论是古籍善本还是近代文献,都面临着纸张酸化的问题。作为纸张主要成分的植物纤维素、半纤维素和木素都是由氢、氧、碳等元素构成,分子之间存在烃基,非常容易与大气中的游离酸发生化学反应,将导致纸张脱水、变硬发脆,柔韧度明显下降。有鉴于此,许多博物馆、图书馆、档案馆的纸质文献都选择了无酸函套或无酸文件袋进行包装,预防上述化学反应的产生。所谓“无酸纸”,英文为Acid Free Paper,指不含有活性酸的保护性纸张,其PH值在7.0或大于7.0。早在上世纪60至70年代,日本、欧美等国的造纸工作者就已经研发出无酸纸张,用于纸质文献的文物保护。 国际图书馆协会联合会(国际图联,IFLA)于1989年的第五十五届年会上通过了关于推广无酸纸的决议,在文献无酸化保护方面具有里程碑意义。步入新世纪,越来越多的国内文博、图书单位开始使用无酸纸制作的文件袋、囊匣、函套、瓦楞盒,逐步替代传统装具,以应对纸张酸化等问题,保护古籍善本,让中华民族的优秀传统文化一代一代地传承下去。