资源型城市绿色转型绩效评价

——来自中国114 个地级市的检验

2022-05-07王圆圆张宇硕

聂 雷,王圆圆,张 静,张宇硕

(1.山西财经大学资源型经济转型发展研究院,山西太原 030006;2.山西财经大学资源型经济转型协同创新中心,山西太原 030006;3.山西财经大学 文化旅游学院,山西 太原 030006)

一、引言

建国以来,资源型城市为我国工业体系的完善和国民经济的快速发展作出了重要贡献(He et al,2017),但随着工业化的推进,自然资源的过度开采和低效利用造成的资源衰减、环境污染以及产业结构失衡等问题使资源型城市的发展陷入了“矿竭城衰”甚至是“矿竭城亡”的困境(Qian et al,2019;熊彬和胡振绅,2019)。事实上,与一般的资源型城市经济转型强调“脱资源发展”不同,资源型城市绿色转型发展是在探索如何利用有限资源,实现经济、社会与生态三者的协调与可持续发展(Li et al,2020;张琪等,2019;刘纯彬和张晨,2009),而绿色发展已被推广为经济增长和环境保护的新方法(Yang et al,2019)。由于资源型城市的地理区位、主导产业以及转型阶段的不同,在实现城市绿色转型发展的过程中需要解决的重点和难点问题也存在差异。因此,在城市绿色转型发展的理念下,如何科学地评估资源型城市当前产业结构的合理水平、政策实施的效果以及转型的道路是否符合当地的实际情况与要求,从而针对性地确定未来转型发展方向,是引导资源型城市摆脱“资源诅咒”困境的前提。

二、文献回顾

目前,学术界针对资源型城市转型研究在理论和实证经验方面都正在趋于完善,国外学者聚焦于资源型城市的社会问题、城市发展周期、转型思路等方面(曹建忠和汪海凤,2016;李江苏等,2017),如Hayter 和Nieweler(2018)从地方规划-经济发展关系的角度研究资源型地区转型,认为地方规划有利于社区创造就业机会、满足住房需求、激发商业活力、提高社区形象;Hubbert(1981)运用城市发展周期理论将资源型城市分为预备、成长、成熟和转型四个阶段;Tonts et al(2012)对澳大利亚资源型城镇的社会经济福利进行了调查研究,发现社会经济福利与自然资源的变化并不存在稳定关系;Uy et al(2013)则认为技术水平的提高和消费结构的调整可以优化产业结构。国内对资源型城市的转型研究虽然比西方起步晚,但发展较快,主要侧重于资源型城市的转型影响因素、转型效率测算、产业转型和产业结构优化、转型路径分析及城市空间结构优化等方面。例如,陈妍和梅林(2018)从社会、经济和环境三个方面构建指标体系,通过面板回归模型发现东北地区资源型城市转型发展的整体效率不高,产业转型有待进一步升级提高;赵洋(2019)利用数据包络法对地级市资源型城市进行产业绿色转型效率测度,结果表明新兴产业培育程度和资源利用率等因素可以提高资源型城市产业绿色转型效率;叶雪洁等(2018)从经济地质学视角提出采用资源监管、找准城市转型定位、找准转型产业等方法来指导资源型城市的转型发展。

综上所述,学术界围绕资源型城市转型发展,已经取得了丰富的学术成果。在研究对象的选择上,多数局限于典型城市(Liu et al,2020;郝祖涛等,2017;张荣光等,2016)或特定类型的城市,如成熟型、枯竭型、再生型等(焦华富和许吉黎,2016;仇方道等,2020;黄天能等,2019);在研究内容上,主要聚焦于城市转型研究(王镝和张先琪,2018;徐卓顺和张家瑞,2018),而从绿色发展视角评估城市转型绩效的文献较少;大多侧重于对城市的演化特征进行描述分析(Ruan et al,2020;杨宇等,2016;卢硕等,2020),对转型绩效进行定量评价和比较(王晓楠和孙威,2020;邓晓兰等,2013),但对城市转型绩效的非均衡性分析还不够深入。鉴于此,本文拟从以下几个方面进行拓展:①结合可持续发展理论,以114 个地级资源型城市为研究区域,从经济、社会和环境三方面构建绿色转型绩效评价指标体系;②采用主成分分析法,从总体与不同类型城市两个维度对资源型城市的绿色转型绩效进行系统性评价,继而采用Dagum 基尼系数考察不同类型资源型城市的绿色转型绩效的差距及其来源,以期对处于不同转型阶段的资源型城市的转型发展提供事实依据。

三、指标选取、数据来源与研究方法

(一)指标体系的构建

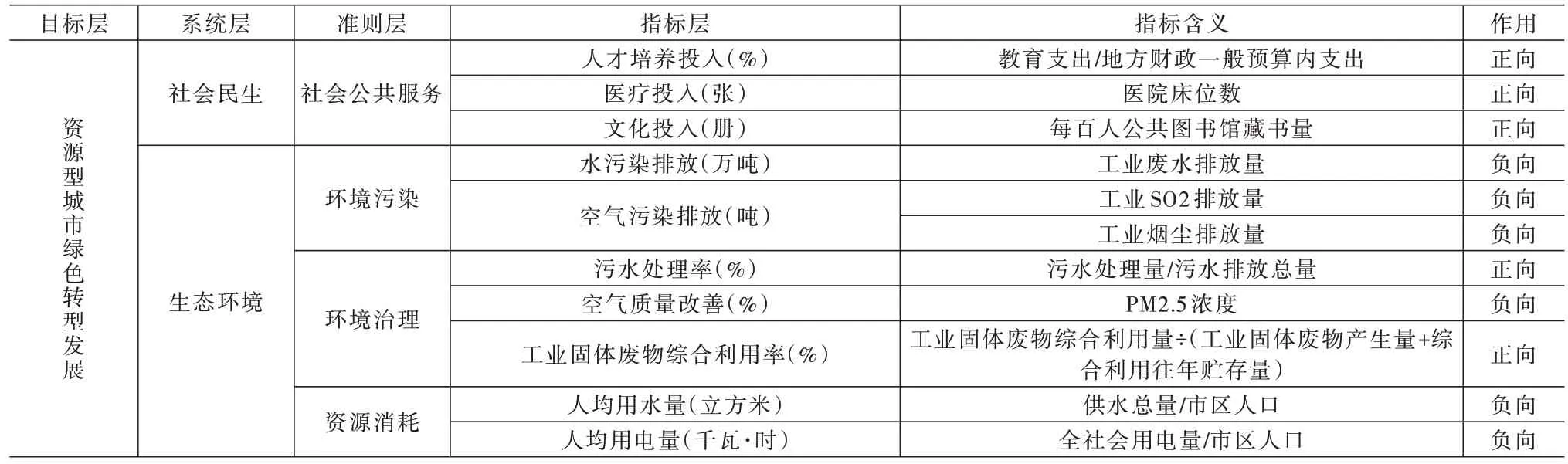

本文根据《全国资源城市可持续发展规划(2013—2020)》文件(以下简称《规划》),基于中国资源型城市的发展特征,借鉴已有研究(Merino-Saum et al,2020;李汝资等,2016),从经济、社会和环境三个层面构建了资源型城市绿色转型绩效评价指标体系(表1)。在经济指标层面,经济转型是优化资源的配置以及转变经济发展方式,通过政府参与、资金投入以及优化产业结构来促进经济发展(王曙光和王彬,2020),因此,主要从经济运行和经济结构两方面,选取人均GDP、人均固定资产投资、地方财政实力、人均社会消费品零售总额以及外来投资吸引力5 个指标来度量目标城市的经济运行水平,选择二、三产业产值占比反映经济结构优化水平。在社会指标层面,社会转型发展是指在城市加速发展、人民生活水平提高的同时,社会更加公平和谐(曾贤刚和段存儒,2018),从生活水平、城市发展和社会公共服务三个方面来考虑,选取了城镇居民人均可支配收入、城镇登记失业率等7 个指标。在环境指标层面,城市转型要实现经济和环境的协调发展,即在城市转型发展的过程中要加强对环境的保护,减少对环境的破坏(付金朋和武春友,2016),因此本文参考《规划》中污染减排和资源消耗指标,从环境污染、环境治理和资源消耗三个方面评估城市环境转型绩效,环境污染和治理从废水、废气和工业固体废弃物三个方向选取指标,资源消耗选取了人均用水量和人均用电量两个指标。

续表1

(二)数据来源

根据《规划》中资源型城市的概念和划分标准,同时结合数据的可得性,从262 个资源型城市中选取了除黔南布依族苗族自治州、延边朝鲜族自治州等少数民族自治州和大兴安岭地区外的114 个地级市作为研究区域,研究期界定为2003 年到2017 年。涉及的数据均来源于《中国城市统计年鉴》(2004—2018 年)、《中国区域经济统计年鉴》(2004—2014 年)和各城市统计年鉴以及EPS(Economy Prediction System)数据平台。所有涉及价格的指标统一换算成2003 年的可比价。

(三)研究方法

1.主成分分析法

主成分分析法是一种常见的多元统计方法,其主要思想是通过降维将影响事物的多个指标转化为几个能反映原始变量大部分信息且互不相关的综合指标,使结果在包含科学有效信息的同时实现了复杂问题简单化处理(姜云卢等,2020;熊鹰和章芳,2020;鲁邦克等,2021)。本文采用主成分分析法对绿色转型绩效进行评价,具体计算过程如下:

第一步,原始数据的正向化和标准化处理。由于选取的各项指标内涵不同,其对于转型绩效的贡献也不同,正向指标数值越大说明转型效果越好。为消除各指标量纲的差异,实现各项指标数值的可比性,更好反映各资源型城市的绿色转型绩效,本文在进行主成分分析之前,首先对所有负向指标数据运用倒数法进行了正向化处理,并对所有指标归一化处理,将原始数据转化为正向的、无量纲的标准数据。

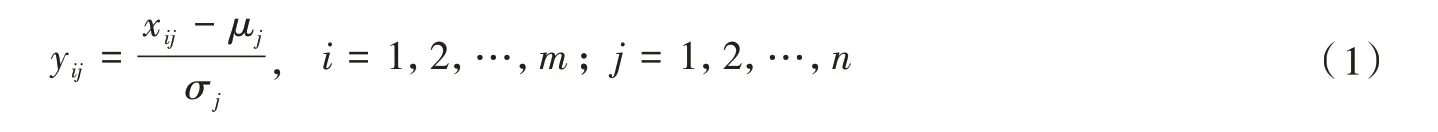

指标标准化处理:

其中:i为待评价对象;j为评价指标;yij为指标标准化后的值;xij为指标的原始值;μj为指标原始值的均值;σj为指标原始值的标准差。

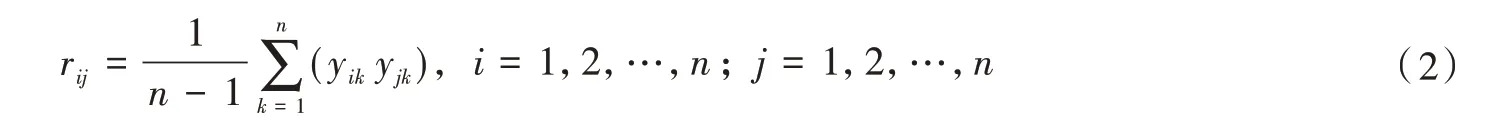

第二步,标准化数据相关系数矩阵的计算。为观察数据指标之间是否具有较强的相关关系,是否适用于主成分分析方法,利用标准化后的数据矩阵计算相关系数矩阵R,具体计算方法为

其中:rij是根据第k个特征值计算的相关系数矩阵R中的值。

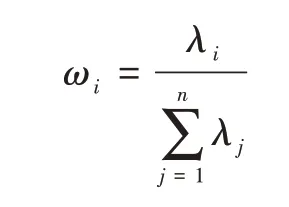

第三步,确定主成分的个数。利用相关系数矩阵R计算特征值λ1,λ2,…,λn和与特征值相对应的特征向量f1,f2,…,fn,特征值作为主成分的方差反映主成分对总体信息的贡献率。数值越大,方差越大,贡献率ωi就越大。本文选择提取累计贡献率pi≥0.80 的前k个特征值对应的特征向量作为最终的主成分。

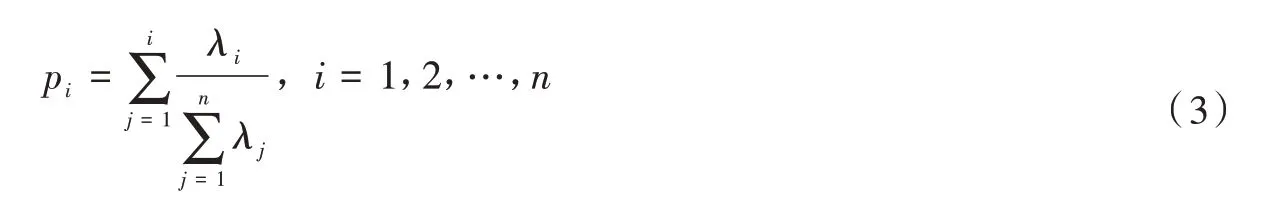

主成分贡献率:

累计贡献率:

第四步,各主成分得分及综合得分的计算。利用各主成分贡献率和各指标标准化数据计算第j个指标在第i个资源型城市的因子载荷矩阵Z,进而计算主成分得分Fji:

最后计算第i个资源型城市绿色转型绩效的综合得分Fi:

其中:

分值的变化反映出资源型城市的转型绩效,得分越高,分值变化的速度越快,表明城市转型效果越好。

2.Dagum 基尼系数及分解法

对比泰尔指数和传统基尼系数,Dagum 基尼系数能有效解决样本数据的交叉重叠问题,明确区域差距来源(Li 和Jiang,2017;Lu et al,2018)。表2 表明不同类型的资源型城市绿色转型发展具有非均衡性,为了进一步探究不同类型的资源型城市绿色转型绩效差距的来源,本文采用了Dagum 基尼系数及分解法来测度不同类型的资源型城市绿色转型发展绩效的非均衡性。

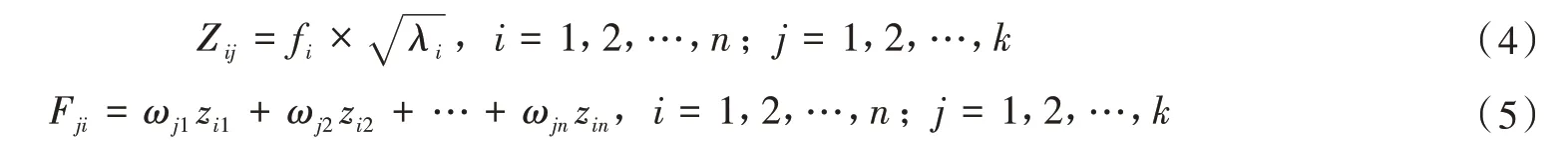

其中:G为所有资源型城市绿色转型的总基尼系数;为四类资源型城市绿色转型绩效的平均值;n是所有资源型城市的个数;k为资源型城市的类别数;ymi(yvr)为m(v)类资源型城市内任一城市绿色转型绩效;nm(nv)为m(v)类资源型城市内城市的个数。

总体基尼系数G 可以分解为三个部分,分别是组内差距的贡献Gw、组间差距的净贡献Gnb和超变密度的贡献Gt,即G=Gw+Gnb+Gt。其中,Gw为资源型城市内绿色转型绩效差距的贡献;Gnb为不同类别资源型城市间绿色转型绩效差距的净贡献;Gt为不同类别资源型城市间绿色转型绩效交叉影响的贡献。式(9)为m类资源型城市内的基尼系数Gmm;式(10)为m类资源型城市内差距的贡献Gw;式(11)为m和v类资源型城市的组间基尼系数Gmv;式(12)和式(13)分别为m和v类资源型城市的组间差距的净贡献Gnb和超变密度的贡献Gt。

四、资源型城市绿色转型绩效评价

(一)总体评价

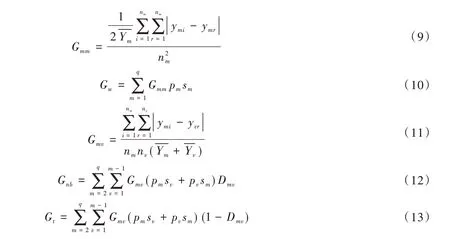

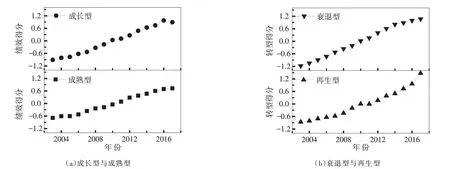

根据前文研究方法,计算资源型城市的绿色转型综合绩效以及经济、社会、环境转型绩效,基于2003—2017 年所有城市转型绩效均值绘制图1。图1 显示我国资源型城市的绿色转型综合得分以及经济、社会、环境转型得分都呈现出波动上升的趋势,2007 年以后,经济转型、社会转型和绿色转型绩效具有相似的演变趋势,这表明我国资源型城市的绿色转型发展整体呈现出向好趋势,且绿色转型综合绩效较高的城市,主要是由于具有较好的经济和社会转型效果,其中,鄂尔多斯市、东营市、淄博市、湖州市和包头市名列前茅,这与2017 年国家发展改革委等部门通过统筹研究确定将包括鄂尔多斯市等五个城市在内的经济区设立为首批产业转型升级示范区的事实相符。而绿色转型综合绩效较差的城市,往往都表现出经济和社会转型绩效都差,如张掖市、平凉市、昭通市、伊春市、陇南市等城市。

图1 资源型城市各类指标及综合转型绩效

具体而言,2003—2006 年城市绿色转型综合得分较低,但有微小的增长趋势,且经济转型绩效呈现明显的下降趋势,说明城市在转型初期由于受产业“路径锁定”效应的影响,在促进城市绿色转型的过程中会对经济增长造成一定的损失。原因在于,一方面,在转型初期,城市倾向于根据自身自然资源丰裕度优先发展具有比较优势的产业,沉没成本效应的存在会使地区锁定在初级化水平较高的产业结构中,导致资源错配(肖滢和卢丽文,2019);另一方面,资源型地区长期固有的产业功能会限定其专业化的生产路径以及供应关系,此外,依赖于当地自然资源的文化心理也会在一定程度上强化资源型城市产业的“路径锁定”效应,在这种“路径锁定”效应的影响下,区域生产要素都集中在资源部门,即使资源型产业经济效益下降,生产要素也难以向其他产业分流,造成资源配置扭曲(Zhang et al,2021)。因此,资源型城市绿色转型初期需要投入大量成本,寻找新型主导产业和新的经济增长点,优化资源配置,实现路径转换,进而推进城市绿色转型进程。资源型城市绿色转型是一个长期的动态调整过程,短期内城市的发展依然要依托于自然资源的开采和利用。长期的资源依赖带来的产业结构单一、经济发展方式落后、生态环境破坏、居民生活水平低等问题会阻碍城市绿色转型发展的进程。2007 年以来,由于城市经济转型和社会转型逐渐步入正轨,城市绿色转型综合得分呈现稳步增长趋势,这主要与近年来国家大力推动资源型城市转型发展的政策有关,如国务院专门发布了《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》《全国资源型城市可持续发展规划》等政策文件指导资源型城市的转型发展工作,国家发展和改革委员会设立资源型城市发展处处理转型工作,并出台了《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》等政策,为资源型城市转型发展提供了科学依据,中央财政也多次下达财力性转移支付资金用以支持资源型城市的转型发展(余建辉等,2011)。

此外,城市绿色转型发展存在差异的原因不但与地区间经济发展水平、科技水平等存在差异有关,而且与区域间产业转移活动密不可分(Lu et al,2022;杨志江和文超祥,2017)。改革开放前期,东部地区作为我国市场经济的主力军,一直是带动国民经济持续快速增长的核心区与增长极,但这些地区高投入、高耗能和高产出的生产方式带来的不仅是经济的高速增长,还有能源的过量消耗与生态环境的严重透支,依托高新技术产业的发展,并依靠2006 年以来“十一五”“十二五”国家发展规划中推行的一系列节能减排政策,东中部地区有效的改善了节能减排效率低的问题,促进了区域绿色转型发展水平的大幅提升(Yang et al,2022)。而对于西部地区和东北地区而言,由于受经济转型和社会转型的影响,产业格局还不稳定,经济发展模式还没有发生根本性的变化,全面振兴东北地区等老工业基地和西部大开发等区域协调发展战略的实施,促使大量高能耗、高污染的产业向西部地区转移,经济发展的需要加以宽松的环境规制政策,使得西部地区难以避免地成为东中部地区的“污染天堂”,严重阻碍了区域绿色转型发展进程,因此,东中部地区环境转型绩效要普遍高于西部地区。而城市环境转型绩效相比于经济转型和社会转型,演变趋势更加平稳,表明当前环境转型的效果并不明显,前期和当期对生态环境的严重破坏需要大量的时间和资金修复,成功实现资源型城市环境转型发展依旧任重道远。

(二)基于城市生命周期分类评价

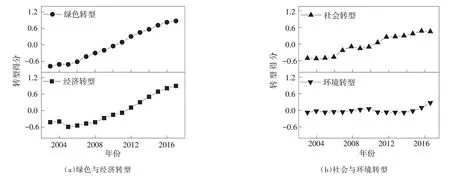

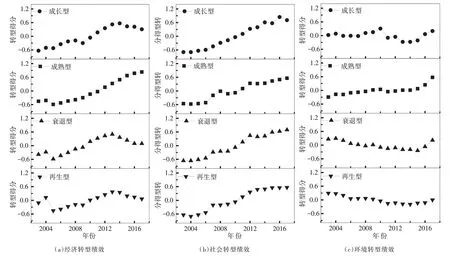

参考《规划》根据资源型城市生命周期特征的划分标准,将114 个样本分为成长型、成熟型、衰退型、再生型①具体城市名单详见国务院《全国资源城市可持续发展规划(2013—2020)》文件。,继而考察四类城市的绿色转型绩效差异。各资源型城市绿色转型综合绩效及各类指标转型绩效结果如图2 和图3 所示。

图2 四类资源型城市绿色转型综合绩效

图3 四类资源型城市各分类指标转型绩效

图2 显示,四类资源型城市的绿色转型综合得分在研究期间内都呈现出平稳增长的趋势,表明四类城市的绿色转型都是有效的,但在每个转型期间的得分存在差别,表明不同类型的资源型城市在相同时间内的转型效果是不同的,这主要是因为四类城市的转型路径不同(胡博伟等,2020)。从整体绿色转型效果来看,再生型城市的综合得分最高,转型效果最好,表明此类城市已经基本摆脱了对自然资源的依赖,初步完成了城市绿色转型发展。衰退型城市综合得分波动最大,说明该类城市虽然自然资源趋于枯竭,经济转型和环境转型得分较低,但近几年在国家重大产业项目布局向资源枯竭型城市倾斜、政府转移支付等政策的支持下(孙天阳等,2020),产业结构不断优化升级,基础设施不断改善,人民生活水平不断提高,促使城市社会转型绩效提升,从而推进城市绿色转型发展进程。上述特征表明,资源型城市的绿色转型发展绩效与资源产业的“路径锁定”程度存在直接相关关系,其中,成长型城市处于城市生命周期的前期阶段,在城市发展的各方面中积累的问题相对较少,产业结构调整压力小,因此,城市绿色转型发展具有较强后发优势;成熟型城市具有较长的开采周期,前期资源大量开发造成当地生态环境极度脆弱,同时资源型企业面临产能落后等问题,长期社会与环境问题的积累,造成其城市绿色转型发展进入了停滞不前的困境;衰退型城市自然资源趋于枯竭,处于加快转变经济发展模式的关键时期,历史遗留的社会问题和环境问题有所改善,但由于资源禀赋消失,“路径锁定”效应致使经济转型发展乏力,进而导致城市绿色转型发展后期效率低下;再生型城市作为资源型城市绿色转型发展的先行区,社会转型已进入良性发展轨道,但经济转型得分依然较低,表明虽然此类城市的大部分自然资源的开采活动已经停止,但高新技术产业发展依然滞后,产业结构合理化水平仍然有待提高,从环境转型绩效发展趋势来看,再生型城市还未彻底打破“资源诅咒”困境(阎晓和涂建军,2021)。

1.经济转型绩效分析

从图3(a)可以看出,研究期间内四类资源型城市经济转型得分都呈现波动式增长趋势,说明整体上四类城市的经济转型是有效的。其中,四类城市经济转型得分在2003—2006 年间呈现出明显的下滑趋势,2006—2009 年间呈现出相对平稳的发展趋势,在2009—2013 年间处于快速增长阶段,在2014—2017 年间除成熟型城市依旧保持稳步增长外,其他三类城市都出现回落趋势。这种现象产生的原因可能是,2003—2009年间,资源型城市经济的增长主要是靠自然资源的开采和利用,由于经济发展过度依赖自然资源,阻碍了产业结构向多元化发展,从而导致经济发展的动力不足,阻碍了城市经济转型进程。2009—2013 年间,四类城市的经济转型绩效持续高速增长,原因是政府对资源型城市的转移支付扶持政策起了效果(陈妍和梅林,2018)。2014—2017 年间,除了成熟型城市经济转型绩效保持持续上涨外,另外三类资源型城市经济转型得分都开始出现下降趋势。说明成熟型城市资源开发处于稳定阶段,资源保障能力较强,经济发展水平较高,但其他三类城市短期内通过政府干预,虽然能够缓解自然资源的过度开采对城市经济转型发展的负面影响,但是效果有限,转型后期会出现经济发展动力不足,经济转型绩效下降的现象,而通过发展新兴产业,优化产业结构,拉动城市经济增长需要投入大量的资金和时间。

2.社会转型绩效分析

图3(b)表明,四类资源型城市的社会转型得分总体都呈现波动上升趋势。在2003—2006 年间,四类城市社会转型得分较低且平稳,说明社会转型绩效低下。原因主要是主导产业的调整导致一部分企业退出市场,造成大量工人失业,阻碍城市社会转型。在2007—2012 年间,城市社会转型得分处于高速增长阶段,这表明随着政府出台一系列转型发展政策,居民生活得到了显著的改善,加快了城市发展进程,提高了城市社会转型绩效。在2013—2017 年间,城市社会转型得分稳中有升,表明城市社会转型发展进入了稳定期,下降的经济转型发展趋势和许多尚未解决的历史遗留问题使得城市社会转型发展进入了降温阶段。此外,在研究期间内的四类城市中,成长型城市社会转型得分波动最大,这是因为该类城市处于城市生命周期的前期阶段,社会积累问题较少,转型速度较快。

3.环境转型绩效分析

如图3(c)所示,在2003—2010 年间,成长型和成熟型城市的环境转型得分总体都呈现出缓慢增长的趋势,衰退型和再生型城市总体都呈现出波动下降的趋势。这是因为,成长型城市和成熟型城市在资源开采过程中采用低能耗和低排放的先进技术和设备,具有成熟的开采、运输和深加工体系。而衰退型和再生型城市为促进经济发展过度开采自然资源,造成了严重的生态破坏,同时,生态恶化引起连锁反应,企业向其他城市转移,阻碍经济发展,从而反向抑制资源型城市环境转型。在2011—2017 年间,四类城市的环境转型得分都呈现出“U”型发展趋势。这是因为当城市转型进入此阶段后,由于资源型城市在发展的过程中已形成“路径依赖”,主导产业的调整和环境污染的治理都需要大量资金和时间的投入,前期和当期对生态环境的破坏导致城市环境转型得分直线下降。随着环境规制强度的不断增加,一方面会导致大量污染严重企业的退出,从而降低自然资源的消耗;另一方面,会促进产业结构高级化和服务化发展,带动城市经济绿色发展,并通过增加环境治理投入来反向推动城市环境转型发展。因此,城市环境转型得分出现明显的上升趋势。

五、四类资源型城市绿色转型绩效差距及其来源

上述讨论分析表明,不同类型的资源型城市在经济、社会和环境转型的过程中,在相同时期内,转型绩效发展趋势呈现出相似的轨迹,表明四类城市转型发展之间既存在内在联系,也具有周期性。为了进一步揭示四类资源型城市绿色转型绩效的差异,利用Dagum 基尼系数测度资源型城市绿色转型绩效的差距及其来源。

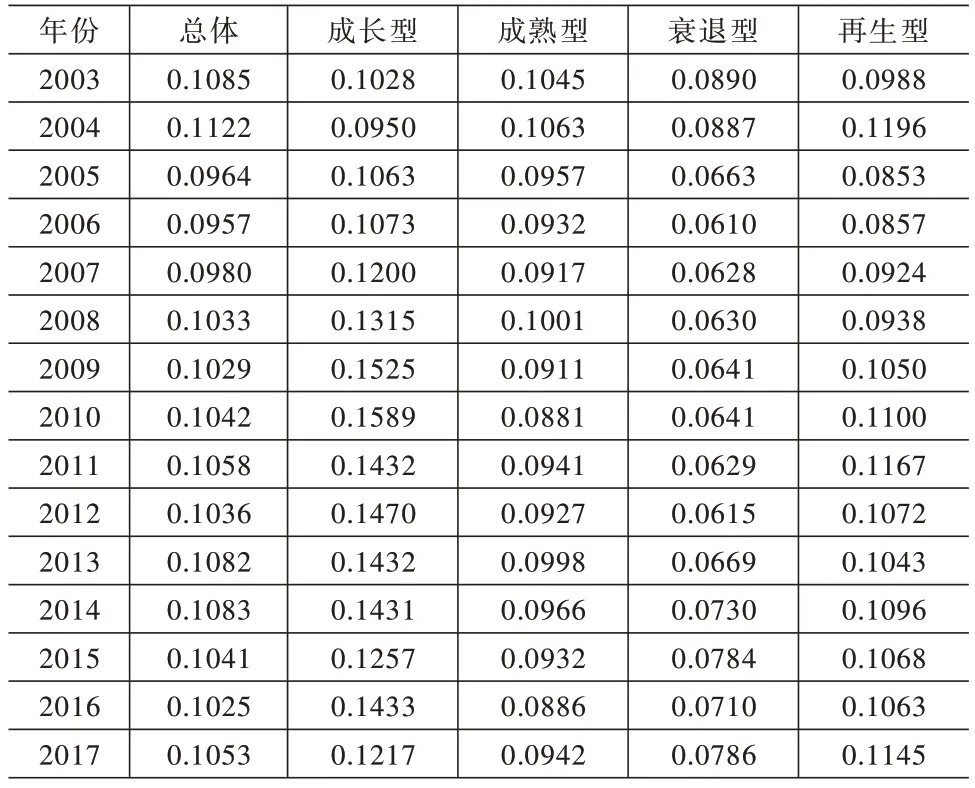

(一)总体差距及组内差距

表2 显示,总体来看,资源型城市绿色转型绩效总体基尼系数在研究期间内呈现出波动下降的趋势,从2003 年的0.1085 下降到2017 年的0.1053,年均下降0.2136%,总体差距在逐渐缩小,表明全国资源型城市绿色转型发展的不平衡态势在逐渐减弱,绿色发展趋于均衡。具体来看,2003—2006 年间呈现出明显的下降趋势,由2003 年的0.1085 下降至2006 年的0.0957,年均下降4.0981%,2006 年之后趋于平稳上升趋势,由2006年的0.0957上升到2017 年 的0.1053,以2006 年为基期,则年均增长率为0.8728%,可能是因为在后期,部分资源型城市绿色转型发展速度较快,水平较高,与其他城市形成较大差距。

表2 资源型城市绿色转型绩效的总体差距及组内差距

就四类资源型城市内绿色转型绩效组内差距而言,成长型和再生型城市的基尼系数在研究期间内呈现出波动增长的趋势,分别从2003 年的0.1028、0.0988增长到2017 年的0.1217、0.1145,年均增长速度分别为1.2128%和1.0590%,说明考察期内成长型和再生型城市绿色转型发展绩效的组内差距总体上扩大了;成熟型和衰退型城市呈现出波动下降的趋势,分别从2003年的0.1045 和0.0890 下降到2017 年的0.0942 和0.0786,年均下降速度分别为0.7385%和0.8837%,即考察期内成熟型和衰退型城市绿色转型发展绩效的组内差距总体上缩小了。具体来看,2003—2005 年间,除了成长型城市呈现出“V”型演变趋势,其他三类城市均呈现出倒“V”型演变趋势,且在2004 年,再生型城市的基尼系数为四类城市之首,同时,自身达到峰值0.1196。2006—2017 年间,相对于其他类型的资源型城市,成长型城市的基尼系数始终最大,衰退型城市的基尼系数始终最小,说明成长型城市组内绿色转型发展不平衡情况最严重,衰退型城市绿色转型发展组内差距最小。可能存在的原因是,成长型城市和再生型城市基础发展条件较好,但由于群内区域经济发展水平不同,并受城市规模、地理区位等因素的影响,绿色转型绩效较高的城市未能发挥好良好的辐射带动效应,因此组内差距明显,且由于区域高新技术产业集聚效应的存在,成长型城市和再生型城市的组内差距可能在较长时期内持续存在;成熟型城市和衰退型城市基尼系数差异较小,且城市绿色转型绩效均值较低,究其根本原因,现有基础条件无法充分满足城市绿色转型发展的需要。

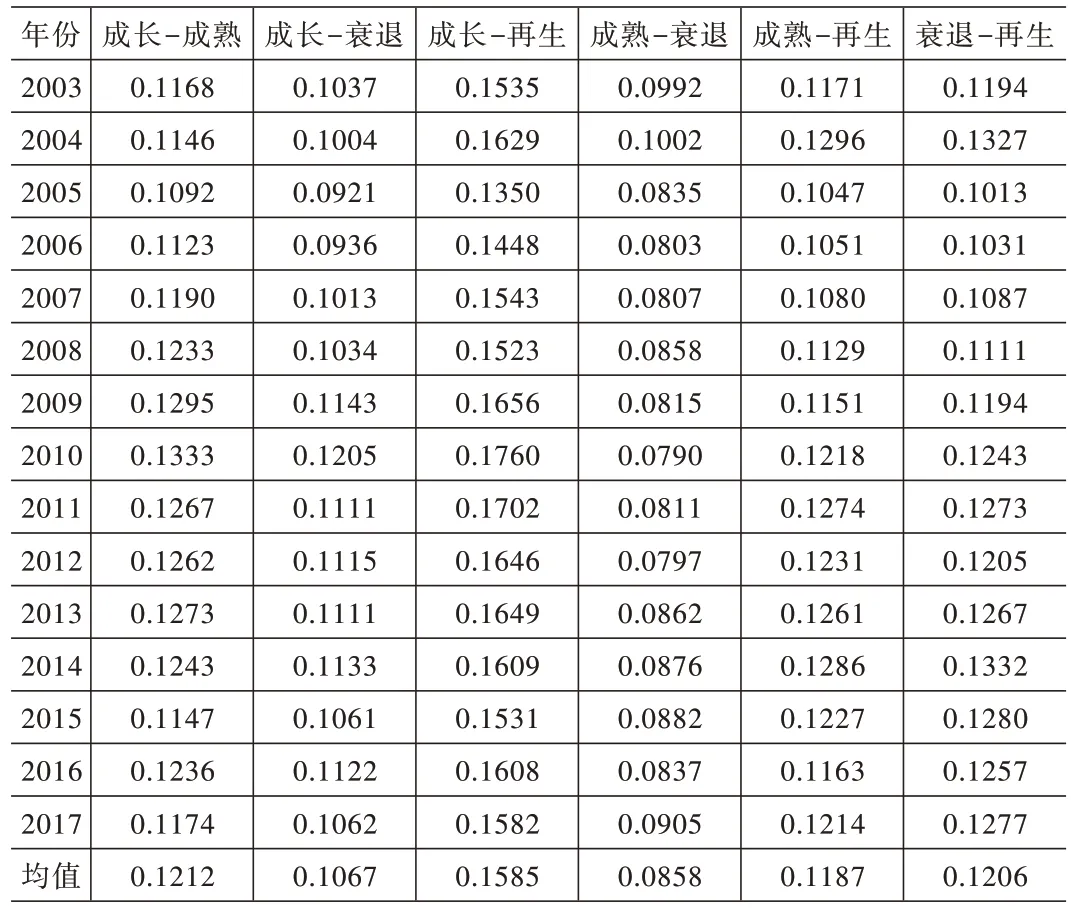

(二)组间差距

四类资源型城市绿色转型绩效的组间差距的相对大小及演变趋势见表3。城市绿色转型绩效的组间差距总体变化趋势平缓,对组间差距的横向对比可以发现,成长型和再生型城市间的差距最大,均值为0.1585,成熟型和衰退型城市间的差距最小,均值为0.0858,此外,除成熟型和衰退型城市间的差距呈现缩小的趋势外,年均下降0.6535%,其他类型资源型城市间的差距都呈现出不同程度的扩大趋势,其中,在研究期间内,成长型和成熟型城市间的差距的波动幅度最小,从2003 年的0.1168 扩大为2017 年的0.1174,年均增长0.0366%,衰退型和再生型城市间的差距增长最快,从2003 年 的0.1194 上升 为2017 年 的0.1277,年增长率为0.4812%。

表3 资源型城市绿色转型绩效的区域间差距

成长型和成熟型、衰退型城市间的绿色转型绩效差距在2005—2010 年间都呈现扩大的趋势,其他时期内缩小的变化趋势,且分别在2010 年达到峰值0.1329 和0.1200;再生型和成熟型、衰退型城市间的差距在研究期间内呈现出相似的变化趋势,2003—2005 年间呈现出明显的缩小趋势,2005 年后基本稳定。由此可见,2010 年后,随着《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》等政策文件的出台和绿色发展战略的实施,我国进入了转变经济发展方式、建设资源节约型和环境友好型城市的关键时期,并取得了显著的成效,但在经济发展水平、环境规制强度、科技水平以及资源禀赋等多重因素的共同作用下,不同类型的资源型城市间的绿色转型绩效依然呈现出显著的差异。

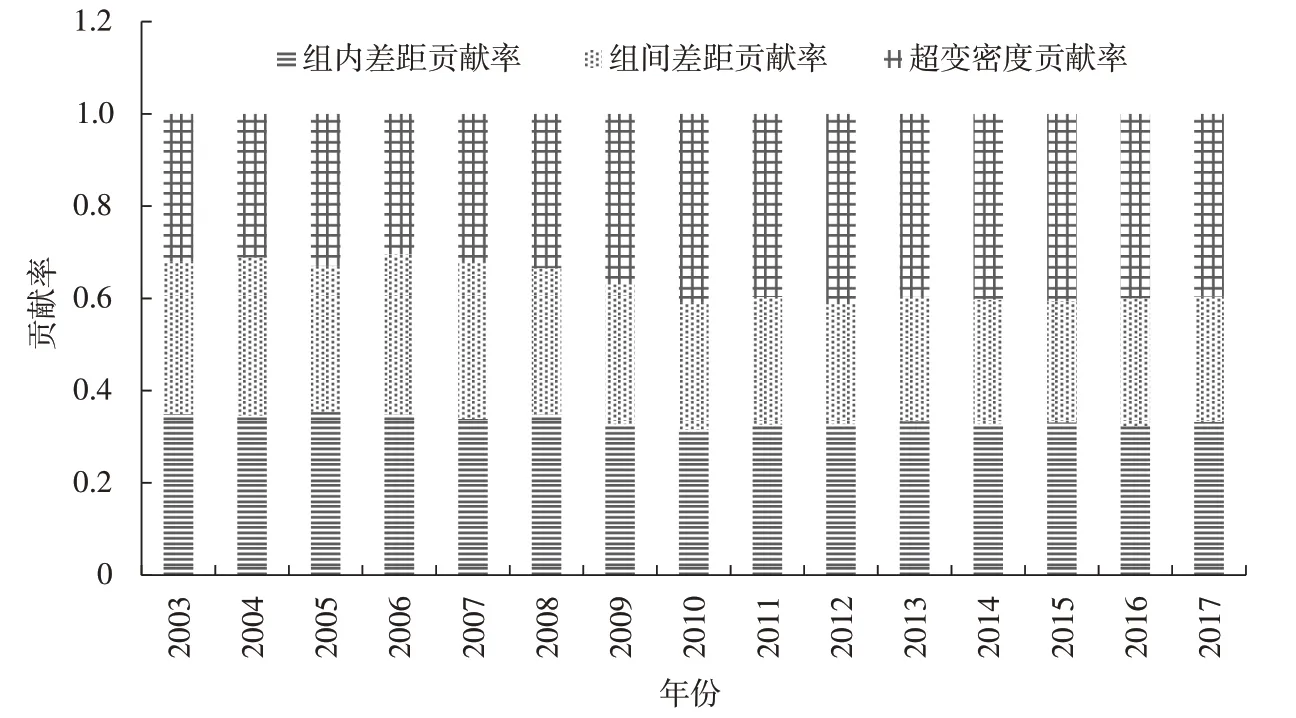

(三)差距来源及其贡献率

采用Dagum 基尼系数及分解法,计算四类资源型城市绿色转型绩效差距来源的贡献率,结果如图4 所示。在研究期间内,城市绿色转型绩效的组内差距贡献率和组间净差距贡献率总体都呈现波动下降趋势,分别从2003 年的0.3495 下降到2017 年的0.3323,从2003 年的0.3308 下降到2017 年的0.2716,而组间超变密度的贡献率则呈现出波动式递增的趋势,从2003 年的0.3197 增加到2017 年的0.3961。由于组间净差距贡献率下降的幅度小于超变密度贡献率的上升幅度,因此,组间净差距贡献率与组间超变密度贡献率之和即组间差距贡献率,总体呈现出递增的趋势。此外,在2003—2017 年间,城市绿色转型绩效的组内差距的贡献率波动幅度较小,变化范围为0.3155~0.3545;组间净差距的贡献率和组间超变密度的贡献率在2003—2010 年间波动幅度相对较大,而在2010 年后趋于平稳。在四类城市绿色转型绩效的差距来源中,组间超变密度的贡献率最大,组间净差距的贡献率最小。

图4 资源型城市绿色转型绩效的分组差距来源的贡献率

综上所述,在研究期间内,资源型城市绿色转型绩效的组内差距、组间净差距都呈现出缩小的趋势,组间超变密度呈现出扩大的趋势,且组内差距的贡献率大于组间净差距的贡献率,因此,组内差距的缩小是四类城市绿色转型绩效的总体差距缩小的主要因素。

六、结论与建议

本文采用主成分分析法对114 个资源型地级市的经济、社会和环境转型绩效和城市绿色转型绩效进行评价,继而采用Dagum 基尼系数从城市异质性视角分析了绿色转型绩效的差异及其来源,得出如下结论:

第一,资源型城市的绿色转型取得了显著成效,但由于受地区间经济发展水平、科技创新水平、区域间产业转移活动等相关因素的影响,城市绿色转型发展水平存在区域异质性。整体来看,城市绿色转型绩效从2003 年的-0.7813 增加到2017 年的0.8670,在转型初期,城市绿色转型发展水平的提高在一定程度上损失了经济发展,2007 年以来,城市绿色转型绩效的高低主要依赖于经济转型和社会转型效果,环境转型绩效的贡献并不明显。

第二,不同类型城市的经济、社会和环境转型存在周期性特征,但由于四类资源型城市的转型途径不同,因而转型效果也不同。从经济转型绩效来看,四类城市的转型都是有效的,除成熟型城市外,其他三类城市在转型后期都会出现经济发展动力不足的现象;从社会转型绩效来看,四类城市的转型都取得了明显的成效,2013 年后城市的社会转型发展进入了稳定期;从环境转型绩效来看,城市转型效果并不明显,成长型和成熟型、衰退型和再生型城市分别呈现出两种不同的发展趋势。

第三,从四类资源型城市绿色转型绩效差距及其来源来看,总体差距呈现出缩小的趋势,从2003 年的0.1085 缩小到2017 年的0.1053;从组内差距来看,成长型和再生型城市整体都呈现扩大的趋势,成熟型和衰退型城市呈现缩小的趋势;从组间差距来看,成长型和再生型城市间的差距最大,均值为0.1585,成熟型和衰退型城市间的差距最小,均值为0.0858。

鉴于此,各类资源型城市应精准定位,实施差别化的转型政策,以期提高各城市绿色转型发展水平,切实落实资源型城市高质量发展和生态环境保护战略。对于成长型城市而言,应加快推进新型战略产业的发展,构建多元化产业协调发展体系,促进城市产业结构优化升级,加快推进城市经济转型进程,同时,打破行政壁垒,加强地区间的合作往来,缩小组内城市绿色转型差距;对于成熟型城市而言,一方面要遵循市场规律,协调各方利益,加快推进社会事业的发展,另一方面要鼓励当地重点转型产业加快改造和升级,鼓励企业大胆创新,将传统产业与高科技技术相结合,提高资源使用效率,减少污染物排放,不断激发内生动力,着力推动城市绿色可持续发展;由于历史原因,衰退型城市一般资源产业存在较强地“路径锁定”效应,地区生态环境破坏严重以及经济转型动力不足等问题,因此,此类城市一方面要紧抓“新基建”发展新契机,加强新一代信息基础设施建设,在充分发挥自身优势,提高资源深加工水平,延长产业链,促进资源优势向经济优势转化的同时,还需要国家和地方政府适当地给予政策和资金方面的倾斜,另一方面应因地制宜发展风能、太阳能、生物质能等清洁系能源,从源头上减少对生态环境的破坏;对于再生型城市而言,应加大科研经费投入,培育壮大高新技术产业,充分发挥高端产业集聚的空间溢出效应和上下游企业的“产业关联”效应,增强技术创新对城市经济转型发展的引领作用,促进资源优化配置,同时,通过知识溢出效应和倒逼机制进一步提高环境转型绩效。