南方水土流失区马尾松对降雨再分配的影响

2022-05-07汪水前

汪水前

(福建省水土保持监测站,350003,福州)

森林生态系统是陆地生态系统的主体,具有水源涵养、维护生态系统稳定等功能。水是构成生态系统的基础,森林与水二者相互作用、相互影响,在水土保持、涵养水源方面发挥重要生态环境效益。降雨是森林生态系统输入水分及养分的重要形式[1],降雨接触林木冠层后路径发生的过程称为降雨再分配。降雨再分配可分为冠层截留、穿透雨、树干茎流3部分[2]。冠层截留是降雨再分配的首要过程[3],占降雨量的20%~40%[4]。冠层的拦截作用能有效减少雨量、雨滴能量,延长降雨历时,较大地减小降雨对土壤的直接冲蚀力[5]。穿透雨由直接通过冠层孔隙到达地面的雨水和与冠层或枝干接触后到达地面的雨水2部分组成,占降雨量的比例较大[6],穿透雨对土壤的水分空间分布、土壤养分输入、水土流失等生态水文过程有重要影响。树干茎流是植物根部土壤养分及水分的重要来源[7]。在以往的研究中,大多数水文研究往往忽略树干茎流。树干茎流会改变降水空间分布,影响周围地表径流,对林下植被覆盖稀少处土壤产生二次侵蚀。影响降雨再分配的因子可分为气象因子及林分因子[8]。气象因子包含降雨量、降雨强度、风速、风向等因子[9];林分特征包含叶面积指数、冠层厚度等[10]。由于不同地区不同林分差异,降雨再分配存在时间及空间异质性,探究降雨再分配特征以及林分特征对其影响效应,在水资源管理、水文生态等方面具有重要理论意义。

福建省长汀县是我国南方花岗岩红壤侵蚀区土壤侵蚀严重的县份之一,该区域土壤侵蚀面积广,侵蚀程度大,且侵蚀类型多样,土壤贫瘠、生产力低下,生态环境恶化,自然灾害频繁。降雨动能是产生土壤侵蚀的直接动力,也是目前南方红壤区水力侵蚀的主要原因,探讨马尾松林降雨再分配特征,可为治理林下水土流失提供理论依据。

1 研究区概况

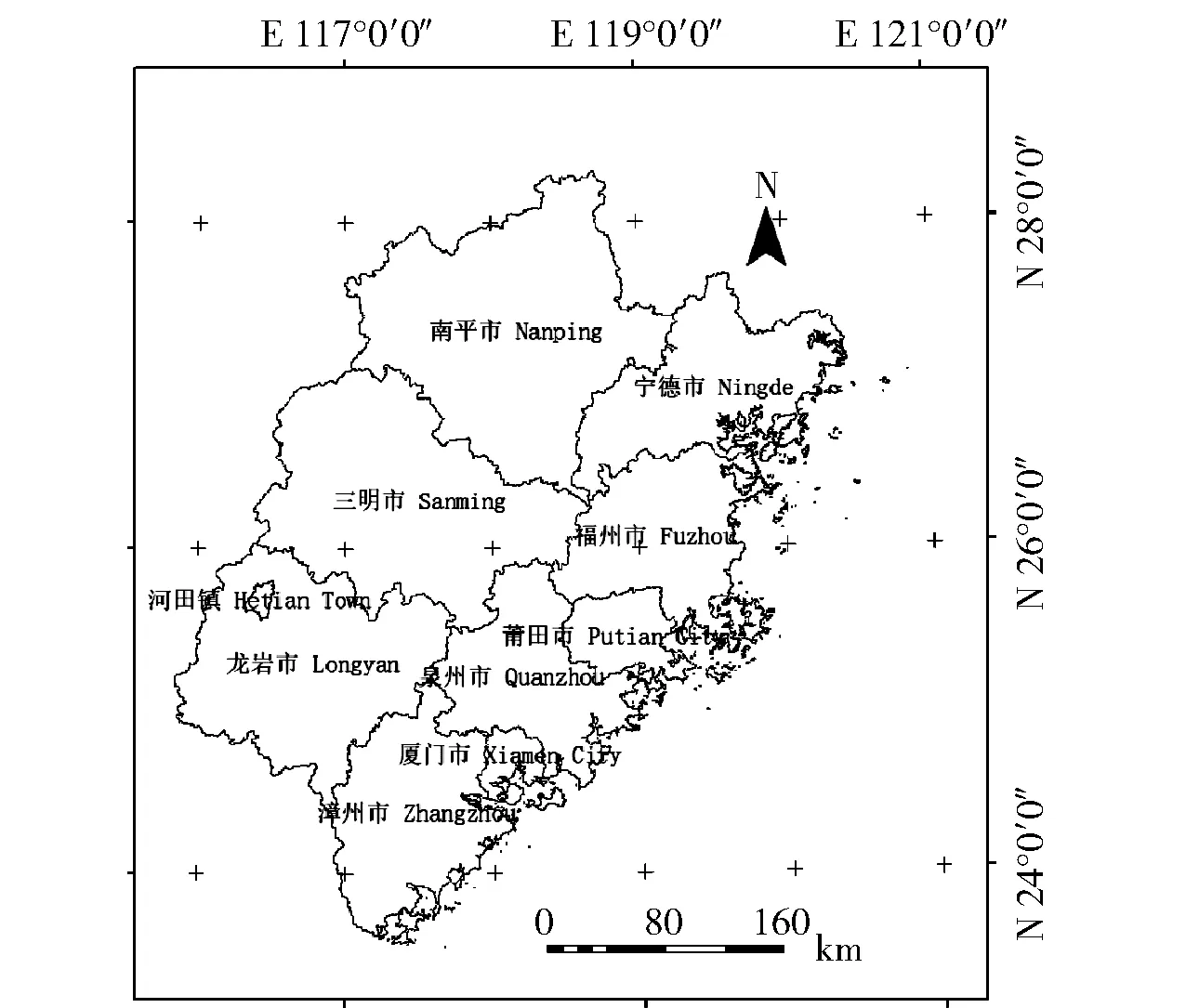

研究区位于福建省长汀县河田镇(E 116°16′~116°30′,N 25°35′~25°46′)(图1),是我国典型水土流失区,东邻南山,南与涂坊、濯田接壤,北与新桥相连,西与策武交界。研究区为亚热带季风性湿润气候,气候温和,年均气温18.3 ℃,降雨集中于夏季,雨量充沛,年均降雨量为1 730.4 mm。地形破碎,岭谷相间,土壤类型以红壤土和沙壤土为主,土壤抵抗侵蚀能力低,林地多为马尾松(Pinusmassoniana)及芒萁(Dicranopterisdichotoma)覆盖,生态环境十分脆弱。

图1 河田镇地理位置Fig.1 Geographical location of Hetian town

河田镇主要树种为马尾松,中龄林比例较大。试验区林地为马尾松林地,林龄20 a,平均胸径8 cm,平均树高7.4 m,平均冠幅3.6 m。

2 数据与方法

2.1 数据获取

对河田镇进行踏查,了解马尾松分布情况,选取能代表河田镇马尾松林整体情况的试验区,在试验区设置18个20 m×20 m的马尾松林标准地。以典型取样为原则,在每个标准地内选取2株标准木,共选取36棵马尾松为目标树。测量目标树冠幅、胸径、叶面积指数等因子,并布设集雨器,测量2018年5—11月降雨量、穿透雨、树干茎流及各林分参数。

2.1.1 林木参数 叶面积指数采用LAI-2200型冠层分析仪(LI-COR,美国)测量得到。为避免天气因素对测量结果造成影响,在阴天进行测量。测量时采用90°遮盖帽,以“1上4下”的方式测量[11]。测量结束后,将数据导入仪器配套软件FV-2200中,经重计算后得到马尾松单木叶面积指数。

2.1.2 降雨数据 本研究在内无枝干、叶片遮挡的空地处设置路格L99-YLWS翻斗式雨量记录仪,其精度为0.4 mm,获取降雨时间、降雨量及温湿度等因子设置记录间隔为15 min。降雨事件的划分依据为前后6 h无降雨,且降雨量>0.2 mm。

穿透雨采用内径为20 cm,高度0.8 m左右的自制雨量收集桶收集测定。自制雨量桶分别布设在选取的标准木东、南、西和北4个方向树冠边缘点,每棵标准木统一设置,共需布设36棵标准木。每次降雨事件发生后及时测定收集桶内的雨量体积。

树干茎流的测定是在距离地面1.3~1.5 m处,将直径为2 cm的软性聚乙烯管从中缝纵向切开,以螺旋方式缠绕在树干上,并用硅胶密封聚乙烯管与树干间的空隙,在塑料管出口布置1个雨量收集桶。树干茎流是在每次降雨事件发生后立即进行人工收集测量。

2.2 数据处理

2.2.1 降雨强度 通过加权平均每小时降雨强度计算平均降雨强度,其公式为

(1)

式中:RI为每次降雨平均降雨强度,mm/h;n为降雨中雨量计记录的时间,h;Ri为第i时的降雨量,mm;G为总降雨量,mm;RIi为第i时降雨强度,mm/h。

2.2.2 穿透雨及树干茎流 将每次降雨测量得到的穿透雨量、树干茎流量分别除以容器内径的水平横截面积、对应目标树的树冠投影面积,将其转换为等效深度。计算式分别为

(2)

(3)

式中:TF为林内穿透雨量,mm;Vk为第k个量筒收集的雨量体积,mL;r为自制雨量收集桶内径的1/2,r=20 cm;m为每株标准木收集桶的数量,m=4;SF为实验区树干茎流量,mm;VSF为树干茎流体积,mL;A为对应的树冠投影面积,m2。

穿透雨率与树干茎流率的计算式分别为

(4)

(5)

式中:TFR为穿透雨率,%;SFR为树干茎流率,%;P为林外降雨量,mm。

2.2.3 冠层截留 林冠截留量和冠层截留率的公式分别为:

I=P-TF-SF;

(6)

(7)

式中:I为林冠截留量,mm;IR为树干茎流率,%。

3 结果与分析

3.1 降雨特征

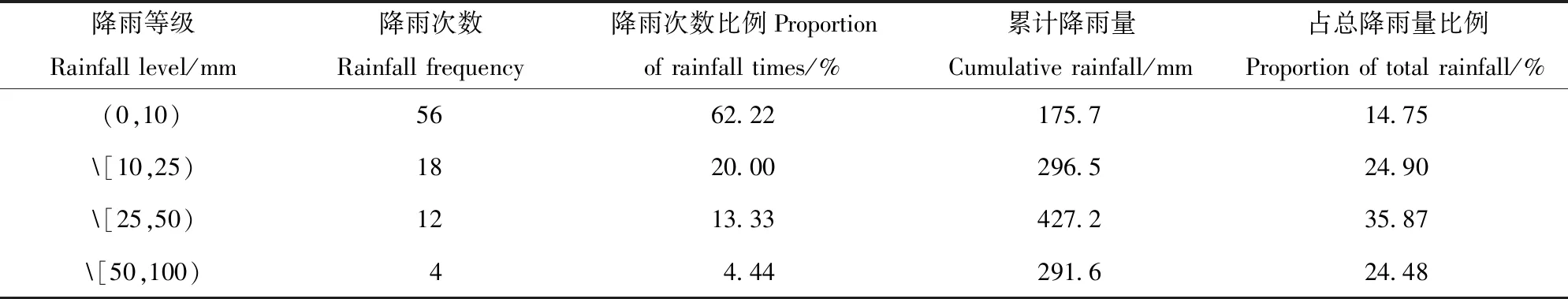

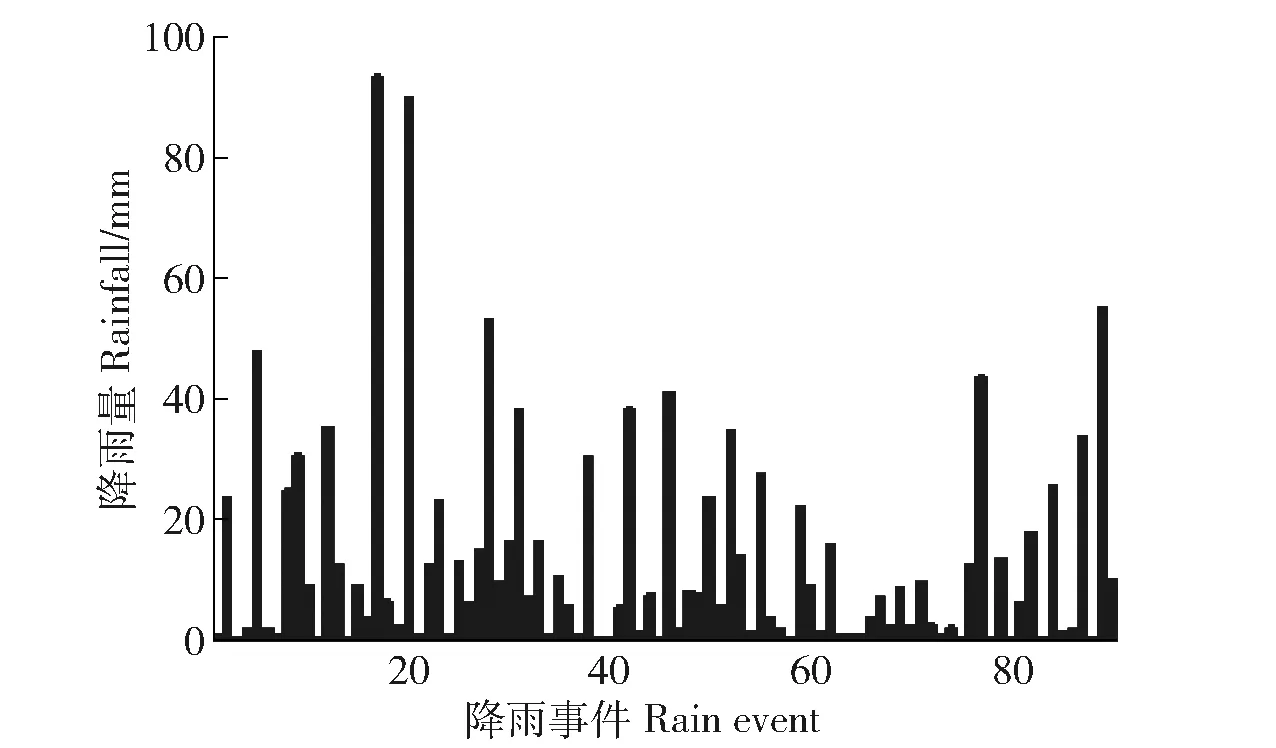

研究区观测期间累计降雨90次,累计降雨量1 191.0 mm,单次降雨事件降雨量变化幅度为0.2~93.7 mm,每次平均降雨量为13.2 mm(图2)。为描述研究区观测期间降雨特征,将降雨量根据气象学标准进行划分。由表1可知,观测期间降雨量为(0,10)的降雨事件比例高达62.22%,累计降雨仅占总降雨量14.75%;降雨量为[25,50)的降雨事件发生频率较低,但累计降雨占总降雨量的35.87%。从上述数据可发现,研究区观测期间以降雨量范围为(0,10)的降雨事件为主,范围为[25,50)的降雨事件在累计降雨量上占主导地位。

表1 降雨等级统计表Tab.1 Rainfall level statistics

图2 研究区观测期间降雨事件Fig.2 Rainfall events during observation in the study area

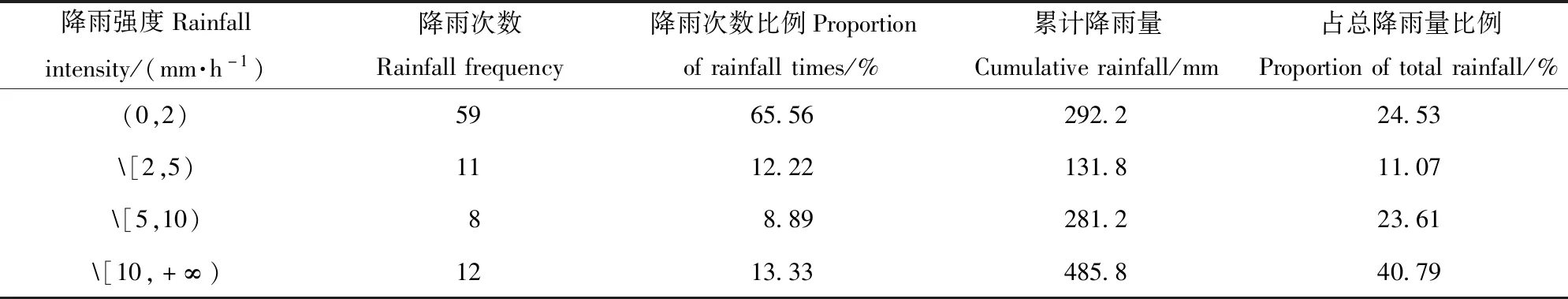

由式(1)计算得到研究区观测期间降雨事件的平均加权降雨强度,降雨强度的变化范围为0.4~46.92 mm/h,平均降雨强度为4.21 mm/h。由表2可见,将降雨强度按(0,2)、[2,5)、[5,10)、[10,+∞)进行划分,分别占降雨事件65.56%、12.22%、8.89%和13.33%;占总降雨量的24.53%、11.07%、23.61%和40.79%。

表2 降雨强度统计表Tab.2 Statistics of rainfall intensity

3.2 相关性分析

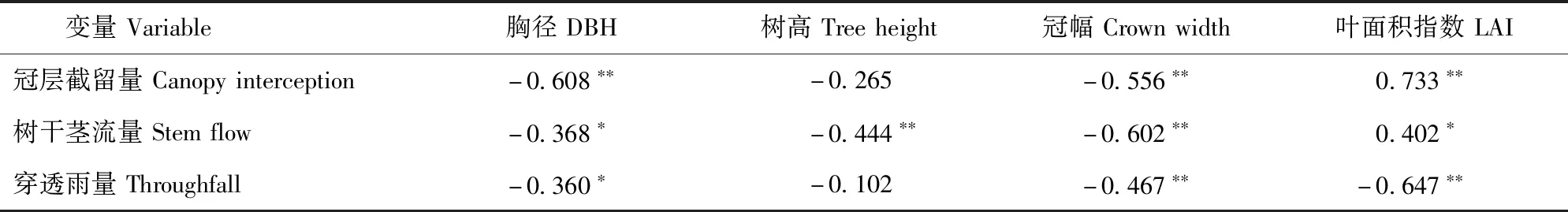

为探究林木特征对降雨再分配的影响,通过SPSS Statistics 21对林木因子与穿透雨量、树干茎流量、冠层截留量进行相关性分析。由表3可见,冠层截留量与胸径、冠幅、叶面积指数(leaf area index,LAI)呈极显著相关;树干茎流量与树高、冠幅极显著相关,与胸径(diameter at breast height,DBH)、LAI显著相关;穿透雨量与冠幅、LAI 呈极显著相关,与胸径显著相关。

表3 相关性系数Tab.3 Correlation coefficient

3.3 穿透雨特征

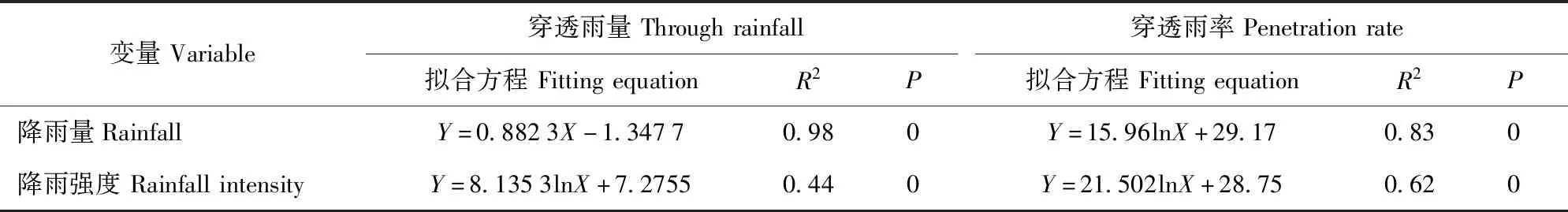

观测期间累计观测穿透雨量为1 018.7 mm,穿透雨率为85.53%。将林外降雨量与穿透雨量和穿透雨率进行拟合分析,结果发现:穿透雨量随降雨量的增加,降雨量与穿透雨量呈线性相关(R2=0.98,P<0.01),拟合线性方程的斜率为0.882 3;当发生林外降雨且穿透雨为0时,说明降雨被冠层所截留,根据穿透雨量与降雨量的线性关系计算得到产生穿透雨的阈值为1.53 mm;穿透雨率与降雨量呈对数关系,且拟合效果较好(R2=0.83,P<0.01),穿透雨率随降雨量的增加而增加,逐渐趋于稳定。从降雨强度与穿透雨量、穿透雨率的拟合方程可知,降雨强度<5.0 mm/h时,穿透雨量增长较快,随后,增长率逐渐减缓,并趋于平缓;穿透雨率在降雨强度<10.0 mm/h时,增长速度较快,随后增长速度减缓(表4)。

表4 穿透雨量与降雨量及强度拟合关系Tab.4 Fitting relationship between throughfall,rainfall and intensity

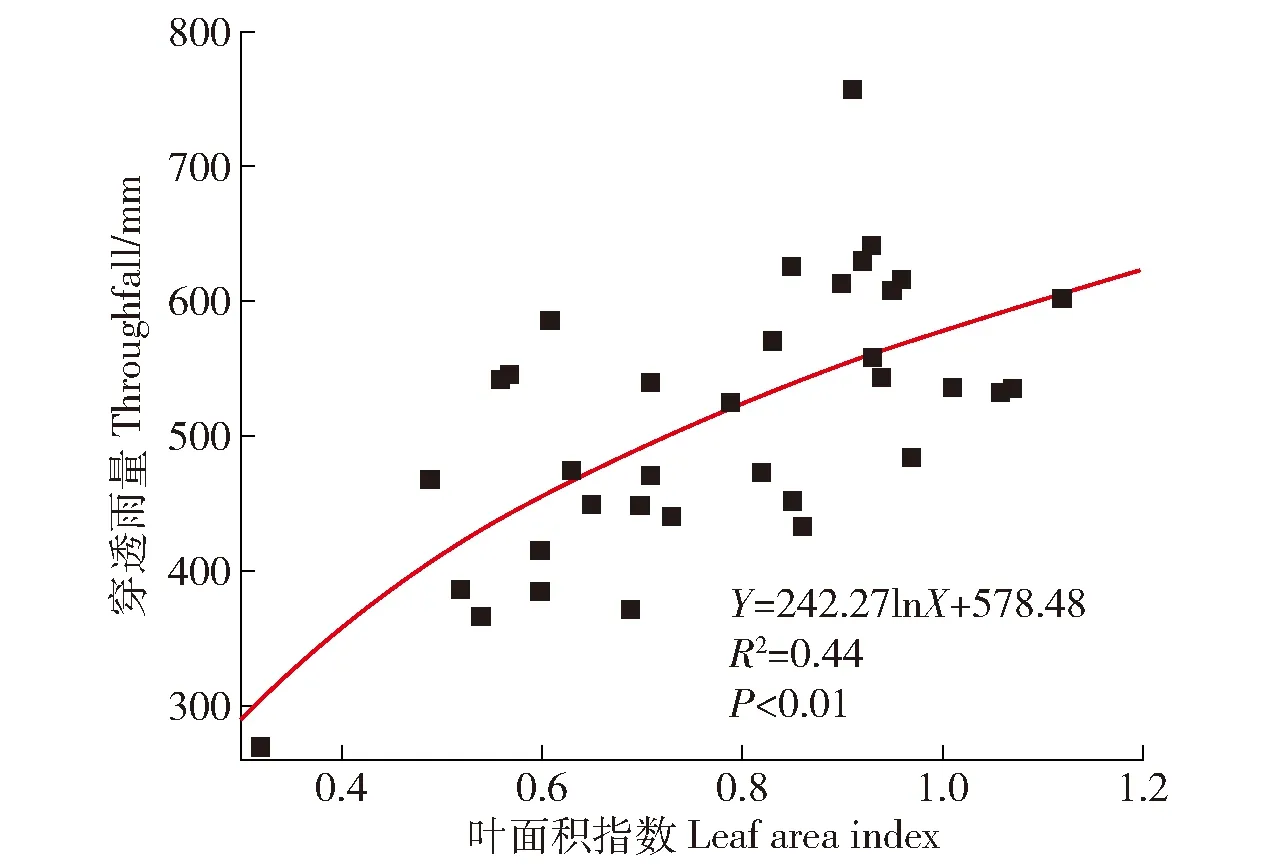

将穿透雨量与LAI、冠幅、胸径进行拟合,穿透雨量与冠幅、胸径进行拟合时R2均低于0.27,穿透雨量与LAI拟合时效果较好(R2=0.44)(图3)。

图3 叶面积指数与穿透雨量关系Fig.3 Relationship between LAI and throughfall

3.4 树干茎流特征

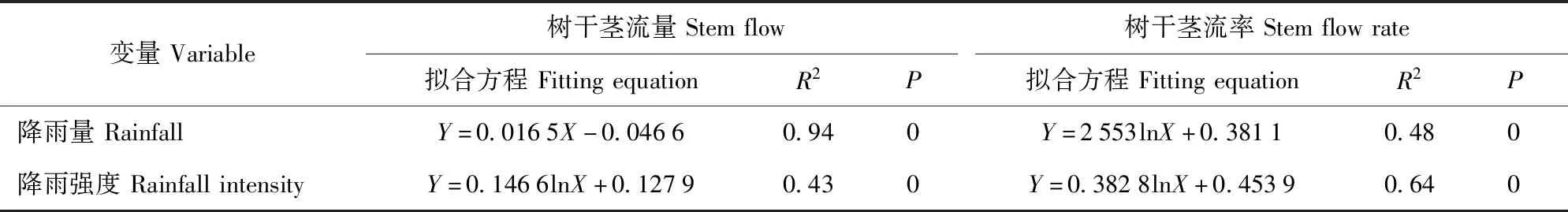

研究区观测期间累计树干茎流量为15.4 mm,树干茎流率为1.29%。树干茎流量与林外降雨量呈线性正相关(R2=0.94,P<0.01),拟合线性方程斜率为0.01;由拟合的线性方程可知,产生树干茎流的林外降雨阈值为2.82 mm。林外降雨量与树干茎流率拟合后发现呈对数关系(R2=0.48,P<0.01),树干茎流率随着降雨量的增加而增加,在降雨量超过20 mm后趋于稳定。将降雨强度与树干茎流量、树干茎流率分别进行拟合,发现均呈对数关系,其整体变化规律与穿透雨同降雨强度间一致(表5)。

表5 树干茎流与降雨量及降雨强度拟合关系Tab.5 Fitting relationship between stem flow and rainfall and intensity

树干茎流量与各林木因子进行拟合,仅冠幅拟合效果较好(R2=0.41)(图4),其他参数拟合结果R2均<0.22。

图4 冠幅与树干茎流量关系Fig.4 Relationship between crown width and stem flow

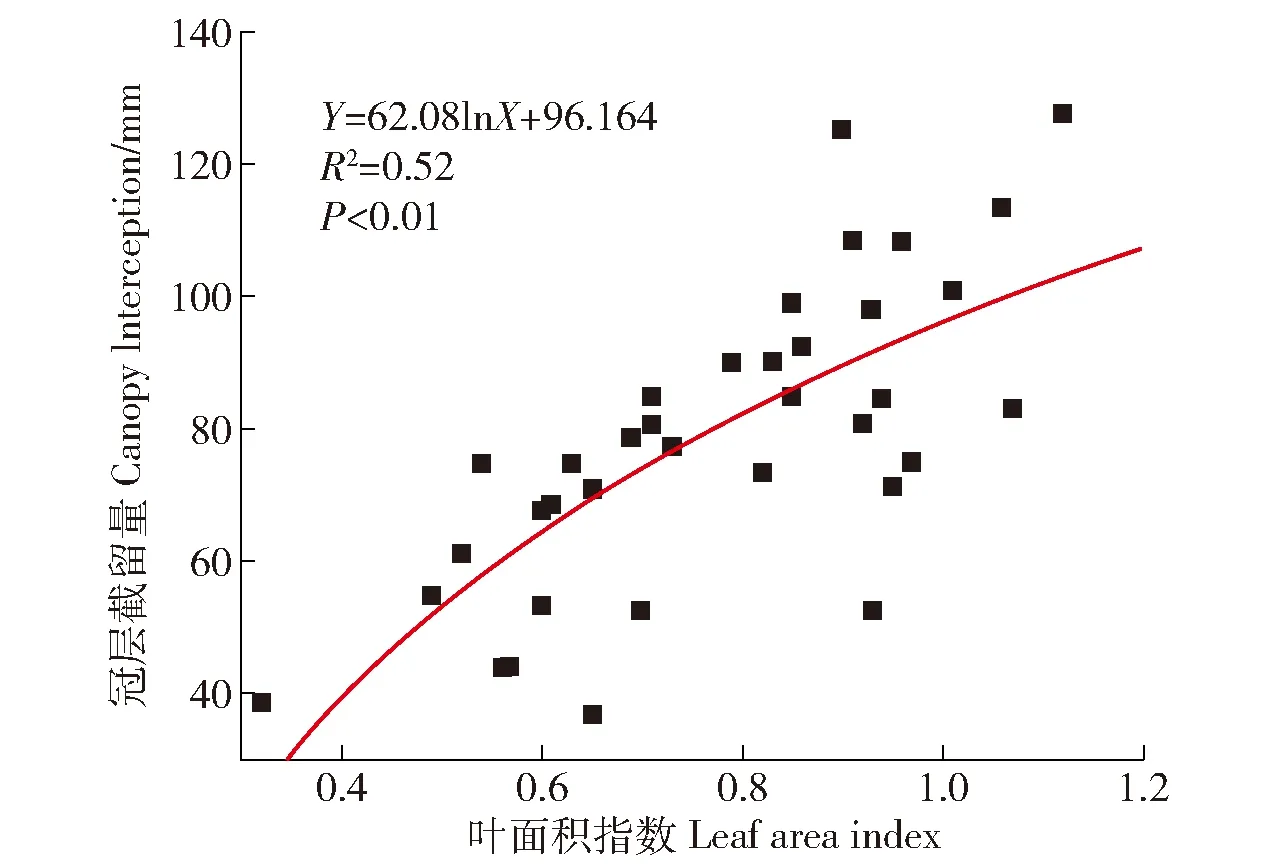

3.5 冠层截留特征

观测期间累计冠层截留量为156.9 mm,林冠截留率为13.17%。冠层截留量、冠层截留率与林外降雨量的关系如表所示,分别呈对数关系和幂函数关系,且拟合效果较好。其中,林冠截留率在降雨量超过40 mm时逐渐稳定在13%左右。冠层截留量、冠层截留率与降雨强度间关系同林外降雨量相一致(表6)。

表6 冠层截留与降雨量及降雨强度拟合关系Tab.6 Fitting relationship between canopy interception and rainfall and intensity

各林木因子与冠层截留量进行拟合,与叶面积指数呈线性相关(图5),拟合R2为0.52。

图5 叶面积指数与冠层截留量关系Fig.5 Relationship between LAI and canopy interception

4 讨论

研究在福建省长汀县布设穿透雨、树干茎流收集装置,连续观测2018年5—11月期间降雨事件。以相关性分析,选择林木因子,分析林木因子、降雨量、降雨强度对穿透雨、树干茎流、冠层截留的影响。

观测期间,累计观测马尾松穿透雨量为1 018.7 mm,占降雨量的85.53%,降雨量与穿透雨量呈极显著线性相关,拟合方程斜率为0.882 3。与其他学者研究结果相比,其他地区马尾松穿透雨量与林外降雨量均呈线性极显著相关,方程斜率分别为0.747 1[12]和0.841 5[13],均小于本文研究斜率。究其原因,本研究区水土流失严重,马尾松冠层稀疏、长势欠佳,冠层截留能力较差,穿透雨量较大。由拟合的线性方程可计算出,形成穿透雨的降雨量阈值为1.53 mm,相较其他学者的研究结果偏低[13],说明研究区马尾松冠层截留力低。从穿透雨率与林外降雨量拟合方程发现部分穿透雨率接近或大于100%,这是由于穿透雨与林外降雨在时间上存在不同步现象[14],导致连续降雨期间测量得到的穿透雨量接近或大于林外降雨量。根据LAI与穿透雨的函数关系式计算得出,产生穿透雨LAI的阈值为0.87。研究中,穿透雨量随LAI的增加而增加,穿透雨尚未得到稳定值,可能是研究区LAI偏低的原因。

累计观测马尾松树干茎流量为15.4 mm,占降雨量的1.29%,高于其他学者研究结果[15],推测原因观测时间为2018年5—11月,包含了降雨较多的夏季,平均降水量较高,观测期间虽以低强度降雨事件为主,但高强度降雨在降雨量上占优势,因此树干茎流偏高。

冠层截留累计量为156.9 mm,占总降雨量的13.17%,远小于其他学者研究结果[16],其原因是研究区马尾松冠层稀疏,冠层截留能力差。研究中冠层截留量随着降雨量、降雨强度的增加而增加,逐渐趋于稳定;而冠层截留率随相反,随着降雨量、降雨强度的增加而减小。该变化规律是由于冠层截留受降雨强度影响小,且冠层蒸发量大,故冠层截留量增大;当发生高强度降雨事件时,雨水对冠层的冲击力较强,雨水落入地面变为穿透雨,因此冠层截留率降低。冠层截留量与胸径、冠幅、LAI均极显著相关,仅与LAI拟合效果较好,为对数函数关系,符合一般规律。

5 结论

1)研究观测福建省长汀县2018年5—11月降雨事件,观测降雨事件90次,累计林外降雨量1 191.0 mm,穿透雨量1 017.7 mm,树干茎流量15.4 mm,冠层截留量为156.9 mm,穿透雨率、树干茎流率、冠层截留率分别为85.53%、1.29%和13.17%。

2)降雨量与穿透雨量呈线性正相关,降雨量与穿透雨率呈对数函数关系,降雨强度与穿透雨量(率)均呈对数关系。树干茎流量、树干茎流率与降雨量、降雨强度的关系与穿透雨特征一致。冠层截留量与降雨量、降雨强度呈对数函数拟合;冠层截留率与降雨量、降雨强度呈幂函数拟合。

3)由穿透雨量、树干茎流与林外降雨量拟合的线性方程得到,当降雨量超过1.53 mm时产生穿透雨,降雨量超过2.82 mm时产生树干茎流。

4)将林木参数与穿透雨、树干茎流、冠层截留进行相关性分析并拟合,发现,LAI与穿透雨量、冠层截留呈对数函数拟合,树干茎流量与冠幅呈指数函数拟合。