种植密度对茴香苗菜生长及产量的影响

2022-05-07郭潇潇刘徐冬雨何立威李秀杰李国辉王秀萍

郭潇潇,韩 蕊,刘徐冬雨,何立威,葛 飞,李秀杰,2,李国辉,王秀萍

(1.河南省农业科学院长垣分院 河南 长垣 453400; 2.河南省农业科学院 郑州 450002)

茴香(Mill.)是伞形科茴香属多年生植物,原产地中海地区,在我国有1000 多年的栽培历史,各省份均有栽培或野生分布。茴香栽培品种在我国的北方地区,通常被称作小茴香。茴香是药食同源植物,其嫩茎、叶片及种子均具有特殊的香味,嫩茎及叶片常作为蔬菜食用,种子具有散寒止痛、温肾暖肝、理气和胃的功效而被用作药材、调味品和香料。茴香苗菜即茴香的嫩茎及叶片,作为蔬菜食用营养价值丰富。有研究报道,茴香苗菜中碳水化合物、蛋白质、粗纤维和脂肪含量约为22%、23%、0.8%和0.3%,胡萝卜素、抗坏血酸含量为0.26%和0.03%左右,钙、磷元素含量约为0.15%、0.03%,且含有茴香酸、芥子酸、阿魏酸等17 种有机酸。

种植密度是影响作物生长及产量的重要因素,适宜的种植密度除取决于作物本身的生物学特性之外,还受不同生态区气候、土壤等环境条件的影响。对于茴香苗菜等蔬菜作物而言,适宜的种植密度对于其高产稳产同样重要。近年来,关于茴香的研究主要集中在茴香籽粒的化学成分、生物活性及药理作用等方面,对于茴香苗菜生长及产量的相关研究尚鲜见报道。而对于蔬菜而言,抽薹开花是其繁衍过程中固有的生物学现象,抽薹后会造成其食用价值降低。因此,笔者以茴香苗菜的生长及产量为研究目标,观测茴香从出苗到抽薹期的生长及产量动态,探讨不同种植密度对茴香苗菜的植株形态、根系性状、单株生物量及单位面积产量的影响,以期明确不同种植密度下茴香苗菜的产量形成规律,为茴香苗菜生产的适宜种植密度的选择提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地点位于河南省长垣市现代农业示范园。

1.2 材料

供试小茴香品种为河南省农业科学院长垣分院选育的郑茴香1 号。

1.3 试验设计

试验采用单因素随机区组试验设计,设5 个种植密度,分别为5.0×10株·667 m(D1)、1.0×10株·667 m(D2)、1.5×10株·667 m(D3)、2.0×10株·667 m(D4)和2.5×10株·667 m(D5),3 次重复随机排列,共15 个小区,小区面积12 m(长6.0 m,宽2.0 m),行距20 cm。试验于2020 年6 月24 日播种,平作机播,播深2.0 cm。于播种后30 d(7 月24 日)、36 d(7 月30 日)、42 d(8 月5 日)、48 d(8 月11 日)、54 d(8 月17 日)、60 d(8 月23 日)进行性状测定和样品采集。以腐熟有机肥为基肥,在播种前一次性施入,施肥量为2000 kg·667 m。生长期间保持墒情适宜,其他管理同一般大田。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 株高及叶片性状 茴香出苗后,在每小区(边行除外)选取代表性植株5 株挂牌标记,分别在不同取样时间测量植株主茎最高部位到地面的绝对高度;同时对叶片数量进行调查,并用直尺对最大叶片的叶长和叶宽进行测定。

1.4.2 根系性状及单株生物量 在各取样时间内每小区随机取样15 株,将地上部与根系分开,测定鲜质量和主根长;随后将样品在105 ℃下杀青30 min,80 ℃恒温烘至恒重,冷却至室温后测定干质量。

1.4.3 单位面积苗菜产量 单位面积苗菜鲜产量/(kg·667 m)=单株地上鲜质量/(g)×10×种植密度/(株·667 m);

单位面积苗菜干产量/(kg·667 m)=单株地上干质量/(g)×10×种植密度/(株·667 m)。

1.4.4 相对生长速率 相对生长速率(RGR)是指单位时间内单位面积植株地上部生物量的净积累。计算公式为RGR=(lnW-lnW)/(T2-T1),式中:W和W分别代表2 次取样时间(即T、T)的茴香苗菜地上部干物质积累量(g·m),RGR 的单位为g·g·m·d。

1.5 数据统计分析

采用Excel 2019 进行数据整理和作图,用DPS 7.05 统计软件进行统计分析、回归分析和显著性检验。

2 结果与分析

2.1 种植密度对茴香苗菜形态指标的影响

2.1.1 种植密度对茴香苗菜株高的影响 由图1可以看出,茴香苗菜株高随生育时期的推进持续升高,在播种后60 d 各密度处理的株高达到测量期内最高。随着种植密度的增加,各取样时间的茴香苗菜株高均呈现出升高的趋势,且高密度处理的株高增长速度更快。在播种后30 d,各处理间株高无显著差异;播种后36 d,D1 处理的株高显著低于D4和D5 处理;播种后42 d,D1 和D2 处理的株高显著低于D5 处理;自播种后48 d 起,D1、D2、D3 和D5处理间均存在显著差异,D3 和D4 处理间差异不显著。其中,在播种后60 d 的D5 处理,茴香苗菜株高达到测量期内最高,为41.30 cm,较D1、D2、D3、D4 处理分别增高5.88、4.70、2.50、1.97 cm,增高幅度为5.01%~16.60%。表明增加种植密度有利于提升茴香苗菜的植株高度。

图1 种植密度对茴香苗菜株高的影响

2.1.2 种植密度对茴香苗菜叶片性状的影响 由图2 可以看出,随着生育进程的推进,茴香苗菜的真叶数逐渐增多。在不同取样时间,茴香苗菜真叶数的增长速率均表现出随密度的增加而降低的趋势。在播种后30 d,各处理间真叶数无显著差异;在播种后36 d,D5 处理真叶数显著低于其他4 个密度处理;在播种后42 d,D1 和D2 处理真叶数均显著高于D3、D4、D5;在播种后48 d,D1 处理真叶数显著高于D3、D4、D5;在播种后54 d 和60 d,各处理间真叶数均存在显著差异。其中,在播种后60 d,D1 处理的真叶数达到了测量期内最多,为12.65 片,较D2~D5 处理增多0.75~3.17 片。表明种植密度增加会导致茴香苗菜单株叶片数量减少。

图2 种植密度对茴香苗菜真叶数的影响

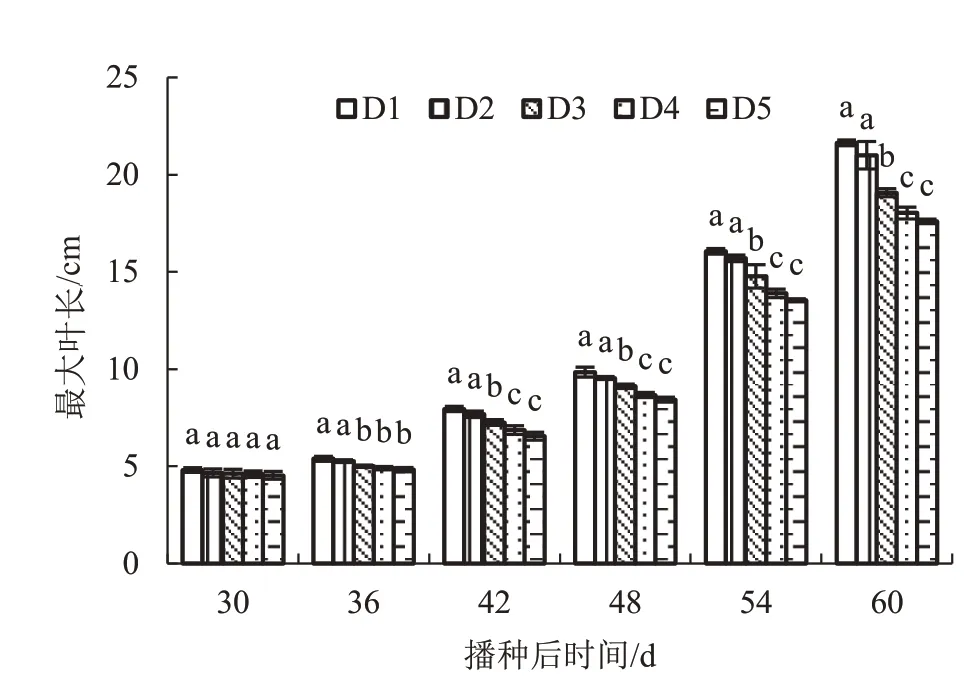

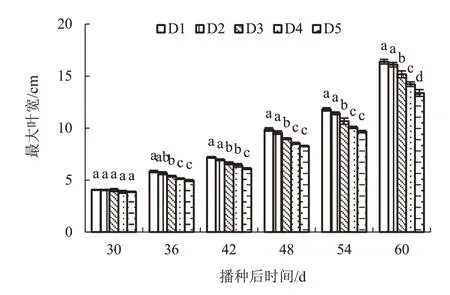

由图3 和图4 可以看出,茴香苗菜最大叶长和最大叶宽均随生育时期的后移而增大,同一生育时期随密度的增加而降低。在播种后30 d,密度对茴香苗菜最大叶长和最大叶宽的影响均不显著;自播种后36 d 起,D1 处理的最大叶长和最大叶宽均显著高于D3、D4、D5 处理,且与D2 处理无显著差异。在播种后60 d,茴香苗菜最大叶长和最大叶宽均达到测量期内最高值,其中,D1 处理最大叶长达到21.63 cm,较其他处理提高3.00%~22.80%;D1 处理最大叶宽达到16.38 cm,较其他处理提高1.80%~22.51%。表明种植密度的增加对单株叶片的生长发育不利。

图3 种植密度对茴香苗菜最大叶长的影响

图4 种植密度对茴香苗菜最大叶宽的影响

2.2 种植密度对茴香苗菜根系性状的影响

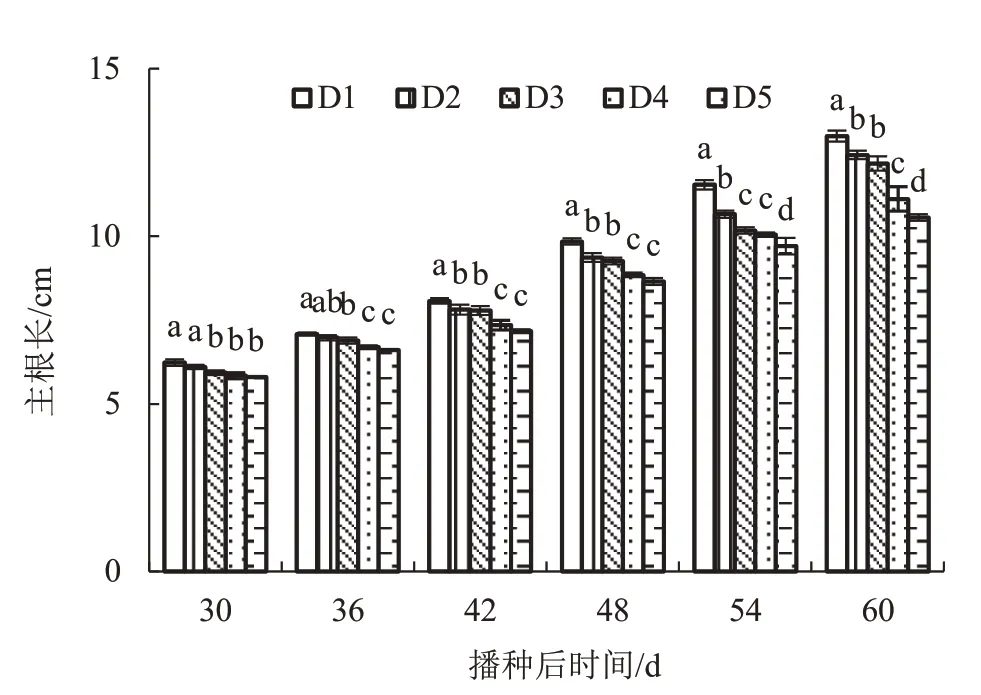

由图5 可以看出,茴香苗菜的主根长随生育时期的推进不断增长,且低密度主根长增长较快。在播种后30 d,D1 和D2 主根长显著高于其他3 个密度处理;在播种后36 d,D1 处理显著高于D3、D4 和D5 处理;自播种后42 d 起,D1 显著高于其他4 个处理;在播种后54 d,D2 显著高于D3、D4 和D5 处理。在播种后60 d,各密度处理主根长均达到测量期内最大值,其中,D1 处理主根长为12.99 cm,较D2~D5 处理显著提高4.51%~23.01%。表明高种植密度抑制茴香苗菜的根系伸长。

图5 种植密度对茴香苗菜主根长的影响

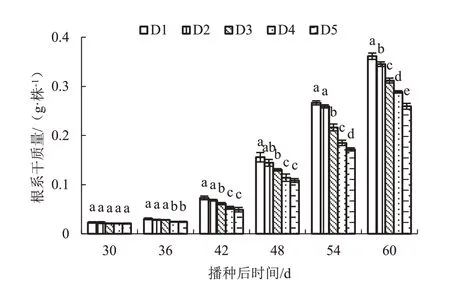

由图6 和图7 可以看出,单株根系鲜、干质量均随生育时期的推进而增加,增长速度随种植密度的增加而降低。在播种后30 d,D5 处理根系鲜质量显著低于D1 处理;自播种后36 d 起,D1、D2 处理单株根系鲜质量均显著高于D3、D4、D5 处理,且D1 与D2 处理间差异不显著。在播种后60 d,D1处理的单株根系鲜质量达到测量期内最高,为3.13 g·株,较其他处理提高2.96%~60.51%。在播种后30 d,各处理间茴香苗菜的单株根系干质量差异不显著;自播种后36 d 起,D1、D2、D3 处理单株根系干质量显著高于D4、D5 处理;自播种后42 d起,D1、D2 处理单株根系干质量均显著高于D3、D4、D5 处理;在播种后60 d,各处理间单株根系干质量差异均显著,D1 处理的根系干质量达到测量期内最高,为0.36 g·株,较其他处理提高2.86%~38.46%。可见,增加种植密度对茴香苗菜单株的根系生物量积累不利。

图6 种植密度对茴香苗菜根系鲜质量的影响

图7 种植密度对茴香苗菜根系干质量的影响

2.3 种植密度对茴香苗菜地上部鲜、干质量的影响

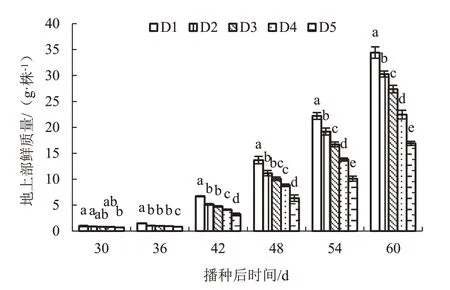

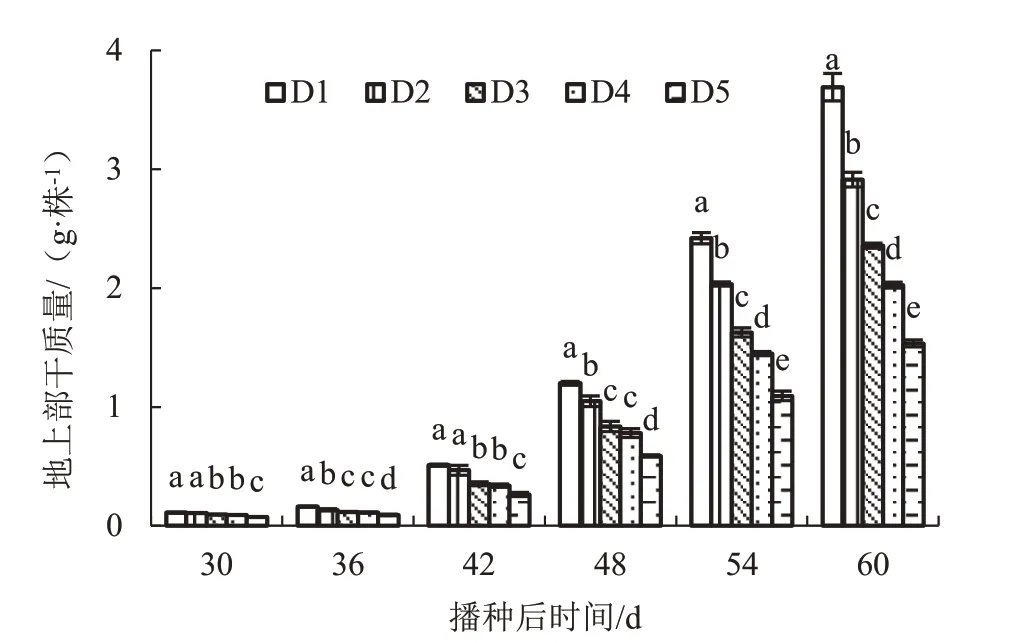

由图8 和图9 可以看出,茴香苗菜单株地上部鲜、干质量均随生育进程而增加,且增长速度随种植密度的增加而降低。在播种后30 d,D1、D2 处理单株地上部鲜质量均显著高于D5 处理;自播种后36 d 起,D1 处理单株地上部鲜质量显著高于其他4个密度处理;自播种后54 d 起,各密度处理间地上部鲜质量差异均显著,D1 处理单株地上部鲜质量最 高,达 到34.43 g·株,较D2~D4 处 理 提 高13.71%~103.73%。自播种后30 d 起,D1、D2 处理的单株地上部干质量均显著高于D3、D4、D5 处理;自播种后48 d 起,D1 处理显著高于其他4 个密度处理;在播种后54 d 和60 d,各密度处理间差异均显著。播种后60 d,D1 处理单株地上部干质量最高达到3.69 g·株,较其他处理增加达到26.80%~141.18%。可见,种植密度增加不利于茴香苗菜单株地上部的物质积累。

图8 种植密度对茴香苗菜地上部鲜质量的影响

图9 种植密度对茴香苗菜地上部干质量的影响

2.4 种植密度对茴香苗菜鲜、干产量的影响

由图10 可以看出,茴香苗菜的单位面积鲜产量随生育时期后移逐渐增加,测量期内各密度处理均在播种后60 d 达到最高。在播种后30 d 和36 d,单位面积鲜产量随着种植密度的增加而增加,自播种后42 d 起,茴香苗菜单位面积鲜产量随种植密度的增加呈单峰曲线变化趋势,均以D4 处理产量最高。在播种后30 d 和36 d,D5 处理的单位面积鲜产量均显著高于D1、D2、D3 处理;在播种后42 d 和48 d,D4 处理单位面积鲜产量显著高于D1、D2、D3处理,且与D5 处理无显著差异;在播种后54 d 和60 d,D4 处理单位面积鲜产量显著高于其他处理。其中,在播种后60 d,D4 处理的单位面积鲜产量达到4 491.06 kg·667 m,较D1、D2、D3 和D5 处理分别提高2 769.58、1 463.16、383.49、265.54 kg·667 m,增产幅度为6.28%~160.88%。表明适当增加种植密度有利于提高茴香苗菜的单位面积鲜产量。

图10 种植密度对茴香苗菜鲜产量的影响

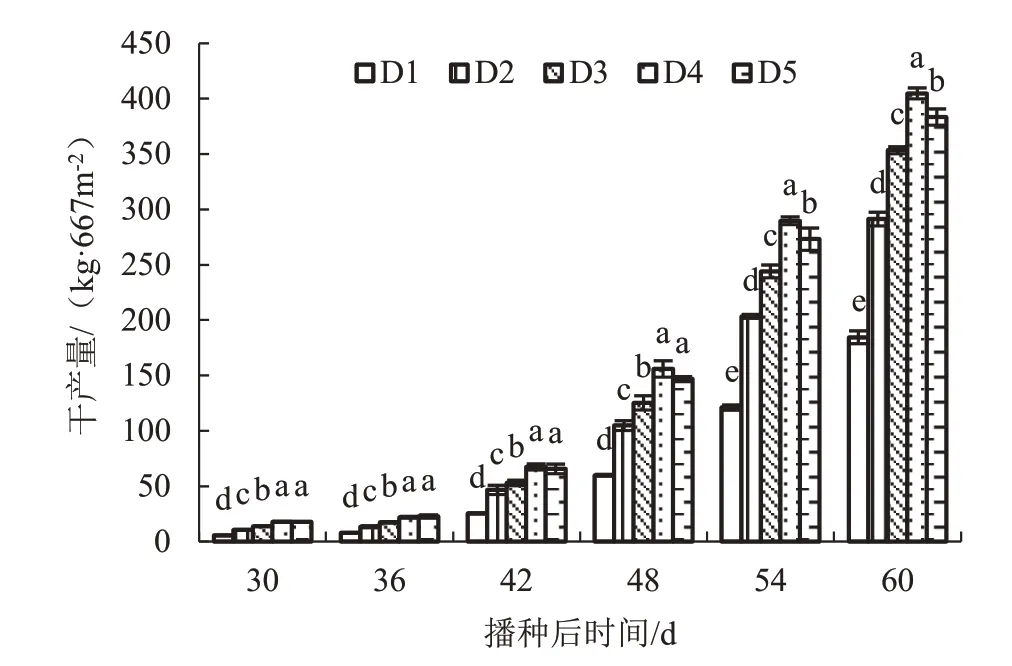

由图11 可以看出,茴香苗菜的单位面积干产量随生育时期的后移而增加,测量期内以播种后60 d 最高。除播种后30 d 和36 d 外,单位面积干产量均随种植密度的增加先升高后降低,以D4 处理产量最高。在播种后30 d 和36 d,D5 处理干产量显著高于D1、D2、D3 处理,且与D4 处理无显著差异;在播种后42 d 和48 d,D4 与D5 处理间差异不显著,但均显著高于其他处理;在播种后54 d 和60 d,各处理间差异均显著。其中,在播种后60 d,D4 处理的干产量达到404.78 kg·667 m,较D1、D2、D3 和D5 处理分别提高220.25、113.57、51.34、21.36 kg·667 m,增产幅度为5.57%~119.36%。说明合理密植能够促进茴香苗菜的群体干物质积累。

图11 种植密度对茴香苗菜干产量的影响

2.5 种植密度对茴香苗菜相对生长速率的影响

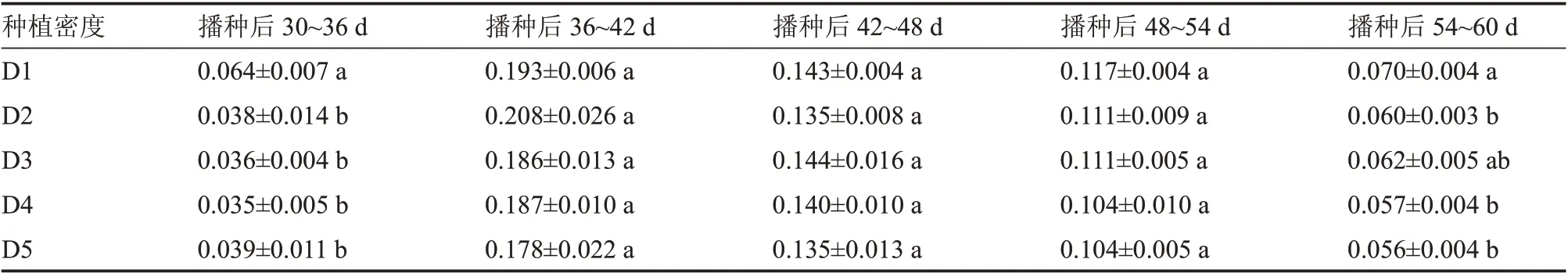

由表1 可以看出,同一种植密度下茴香苗菜的相对生长速率均随生育进程呈先升高后降低的趋势,以播种后36~42 d 的相对生长速率最大。其中,以D2 处理相对生长速率最高,达到0.208 g·g·m·d,但处理间无显著差异,表明在测量期内,不同种植密度下的茴香苗菜均在该段时间内生长最快。随着密度的增加,茴香苗菜的相对生长速率多呈下降的趋势。其中,播种后30~36 d,相对生长速率以D1 处理最高为0.064 g·g·m·d,显著高于其他处理;在播种后54 d 至60 d,D1 显著高于D2、D4、D5处理,而与D3 处理间无显著差异。其他生育阶段内,不同密度处理间均无显著差异。

表1 种植密度对不同取样时间茴香苗菜相对生长速率的影响 (g·g-1·m-2·d-1)

2.6 种植密度与茴香苗菜产量关系的模型分析

对播种后60 d 的茴香苗菜的单位面积鲜、干产量和种植密度进行模型分析(图12~13),拟合度最高的均是二次曲线模型。其中,鲜产量的拟合曲线为:=-0.048 8+ 30.571 8- 346.719 3,=0.995 9,= 242.147 3,方差分析达到了极显著水平;干产量的拟合曲线为=-0.003 4+2.207 3+36.587 1,=0.993 3,=148.931 8,方差分析同样达到了极显著水平。可见,通过拟合的曲线模型能够准确阐明茴香苗菜的单位面积鲜、干产量与种植密度的关系。根据曲线模型计算出茴香苗菜理论最高鲜产量为4 491.06 kg·667 m,理论最适密度为2.09×10株·667 m;理论最高干产 量 为404.78 kg · 667 m,理 论 最 适 密 度 为2.17×10株·667 m。结合实测产量与曲线分析结果可知,郑茴香1 号的适宜种植密度范围为2.0×10~2.5×10株·667 m。

图12 播种后60 d 的茴香苗菜鲜产量随密度变化的曲线

图13 播种后60 d 的茴香苗菜干产量随密度变化的曲线

3 讨论与结论

作物的生长发育受品种特性、栽培措施及温、光、水、气等自然条件的影响。株高能够较为直观地反映作物的生长状况。在本试验中,除播种后30 d 的各密度处理间株高无显著差异外,其他取样时间各密度处理之间均存在显著差异,且株高随种植密度增加而升高,该结果与林志玲等研究结果基本一致,这可能是由于在较高的种植密度下,茴香苗菜个体对光照的竞争剧烈,为了能更多地接受光能,需要通过增加植株的高度来提高自身对光的竞争能力。叶片是植物进行光合作用的主要器官,叶片数量及大小的变化会对光合同化产物的生成与积累带来影响。在本试验中,各取样时间的茴香苗菜单株真叶数、最大叶长及最大叶宽均随密度增加而降低,且随着取样时间的后移处理间差异逐渐增大,表明较低的种植密度有利于茴香苗菜个体叶片的生长发育。

单株生物量积累是个体植株生长发育状况的总体体现。在本试验中,随着种植密度的增加,各取样时间的茴香苗菜单株地上部鲜、干质量均呈降低的趋势,且降低趋势在取样后期差异较为显著,这与王雪莱等的研究结果基本一致,表明较低种植密度下更有利于茴香苗菜植株的生长及生物量积累。综合不同种植密度下茴香苗菜株高、叶片及地上部鲜、干质量的变化情况,高种植密度下相邻植株间互相荫蔽加剧导致植株所接受的光照质量下降,从而激发植株的避阴反应,可能是造成植株的生长发育受阻,最终导致植株地上部生物量积累减少的原因。

根系的生长发育与作物的产量密切相关,根系的生长促进作物对深层土壤水分和养分的吸收利用,缩短水分及养分到达根系的距离,其中根长的贡献最大。一般认为,发达的根系有利于地上部的旺盛生长,从而获得高产。种植密度对作物的根系结构和生长发育具有重要影响,石德杨等的研究结果表明,花生的单株根系生物量、根长等随种植密度的增加而降低。本研究结果与其大致相同,增加种植密度,茴香苗菜的单株根系生物量及主根长均降低,这也可能是导致高种植密度下茴香苗菜地上部生物量积累减少的原因。

茴香苗菜一般以鲜食为主,单位面积鲜产量的高低决定了其经济价值。在本试验中,茴香苗菜的单位面积鲜产量随种植密度的增加,由生育前期(播种后42 d 之前)的升高趋势逐渐转变为单峰曲线的变化趋势,并以播种后60 d 的2.0×10株·667 m处理最高,平均达到了4 491.06 kg·667 m。表明增加种植密度所带来的增产效应会随着个体植株的生长发育而改变,过高的种植密度会对生育后期单位面积鲜产量的提升带来不利影响。大量研究表明,作物群体干物质积累存在着明显的密度效应,即随着种植密度的增加作物群体干物质积累量随之增加,而超过适宜种植密度后,个体之间资源的竞争加剧,导致单株干物质积累能力降低,势必会引起群体干物质积累量减少。在本试验中,随着种植密度的增加,茴香苗菜的单位面积干产量与鲜产量的变化趋势基本一致,在播种后60 d 的2.0×10株·667 m处理达到最高,为404.78 kg·667 m。表明增加种植密度对茴香苗菜的群体干物质积累具有促进作用,但种植密度过高则会带来不利影响。以种植密度与播种后60 d 的单位面积鲜、干产量之间建立回归方程,分别为=-0.048 8+30.571 8-346.719 3(=0.995 9),=-0.0034+ 2.207 3+ 36.587 1(=0.993 3),通过计算得出单位面积鲜干产量的理论适宜种植密度分别为2.09×10株·667 m、2.17×10株·667 m,均介于2.0×10~2.5×10株·667 m密度范围内,与实际测量产量数据相吻合,适用于该试验区域茴香苗菜的产量预测。然而,由于本试验仅以一个茴香品种和1 年的试验数据,未来在本试验区仍需再开展多年、多点及多品种试验,以对本研究结果进行验证。

综合考虑种植密度对茴香苗菜植株形态、根系性状、单株及单位面积产量的影响,在本试验条件下,郑茴香1 号做茴香苗菜生产的适宜种植密度范围为20.×10~2.5×10株·667 m。