“打秋风”历时词义演变考

2022-05-06游逸恬

游逸恬

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

关于“打秋风”为何会有“假借各种名义向人索取财物”义已有不少学者关注到,学界对“打秋风”的语源探索比较重视,语义方面主要有以下五种说法。

秋丰说:此说最早见于明郎瑛《七修类稿》卷二十三“懛子秋风”条:“俗以干人云‘打秋风’,予累思不得其义,偶于友人处见米蒂札有此二字,风乃丰熟之‘丰’。”今人陈璧耀支持此观点[1]。

“抽取丰富”说:明陆嘘云《世事通考》(上)“商贾类”:“打抽丰”,因人丰富而抽索之。今人王晓支持此观点[2]124。

“抽分”税制说:这种说法的代表人物是李莎,她提出“打秋风的语源当为源于抽分税制。”[3]239“抽分”在使用的过程中的确引申出了抽人好处、分人利润的意思。支持此观点的还有曾昭聪[4]。

“打风打雨”说:辛羽提出:“‘风雨’谐音‘丰裕’,‘打风打雨’就是‘打秋风’”。[5]41支持这种观点的还有吾三省[6]。

衙役募捐说。清翟灏《通俗编》(卷二十三)道:“一说衙役于秋风起时以做棉衣为名向富户募捐。”

语音方面的语源考证主要有辛羽,他关注到了谐音问题[5]41;此外还有李莎,她从古音角度论证“秋风”和“抽分”的记音关系[3]240。今人王晓比堪各家对“打秋风”的语源考证,得出其语源是“因人丰富而抽取之”的结论[3]125。

现学界一致认为“打秋风”和“打抽丰”是一对近代汉语异形词,但该将“打秋风”还是“打抽丰”列为主条学界暂无定论。辞书中对“打秋风”的释义如下:

《汉语大词典》[7]8302,8329:

[打秋风]谓假借各种名义向人索取财物。

[打抽丰]打秋风

《现代汉语辞典》(第6 版)[8]236,233:

[打秋风]旧指假借各种名义向人索取财物也说打抽丰。

[打抽丰]打秋风

《汉语常用语辞典》[9]:

[打抽丰]也作“打秋风”,抽丰:分肥。指假借各种名义向人索取财物。

《近代汉语大辞典》[10]:

[打抽丰]用套近乎或假借名义向对方索取财物。

有将“打秋风”立为主条如《汉语大词典》《现代汉语辞典》,也有将“打抽丰”立为主条如《汉语大辞典》《近代汉语大辞典》。

前辈没有对明清时期的“打秋风”进行分类,只是偶有提及,如:“‘打秋风’这个俗语如果细说起来,是可以细分为多种不同情况的。有穷人无奈求助为捞几分馈赠的,如刘姥姥的打秋风;也有假借名义的索取,如《儒林外史》中张静斋的打秋风;还有凭借权势的敲诈式索取,如阿英在《盐乡杂信九》里所说的盐警借‘做生日之类,向盐民弄钱’的打秋风,那是等同于通常所说的‘敲竹杠’了。”[5]41是谁在打秋风?向谁打秋风?这个问题暂未明确。

此外,大家对“打秋风”的词义动态演变似乎未予以认真考察,如:“‘打秋风’除了上文中所提到的假借各种名义向人索取财物的常用意义之外,还引申出了一些特殊用法,现列举如下:(一)守墓人在过年时给人馈赠柏枝借以得到对方的报酬。(二)清末民初赌场中侍局者向赌徒讨要小费、好处。”[2]125我们对此存疑,这是“打秋风”的特殊用法吗?还是当时“打秋风”本就有此义?为什么“打秋风”的词义发生了演变?“打秋风”在和“打抽丰”较量中取得胜利占据语言市场的原因学界亦暂无讨论。以上这些正是我们要解决的问题。

一、明清“打秋风”的分类

由于辞书中没有具体指明向哪一类人索取财富,故我们从施受事者角度切入分析。施秋风者指的是向人索取钱财的一方,受秋风者指的是被迫牺牲钱财的一方。

(一)受秋风者为在位官员

向在位官员打秋风是明清最常见的“打秋风”类型,且打秋风者身份不一,阶层分布广泛,包括僧人尼姑、书生、退位官员等。

1.施秋风者为僧人尼姑

(1)第三就是和尚尼姑,他们见钱如血……日后打抽丰、上缘簿,缠个不了。(清·梦笔生《金屋梦》)

(2)〔尹〕师父,想是你与梁县尹是旧相知,要去打抽丰了!打抽丰是极淘气的事。

〔生〕我出家人要钱财何用?去打抽丰!(明·沈泰《盛明杂剧初集二集》)

2.施秋风者为书生

打秋风者中不乏有举人秀才等有身份和地位的读书人,读书人向官员打秋风多半是为了筹集进京赶考的盘缠。

(3)轻轻便便中了一名举人,中后送朱卷,讨贺分,在外打秋风,凑些盘费,进京会试。(清·玉山草亭老人《娱目醒心编》卷十一)

(4)进京举人无一毫门路,还要强来打抽丰作盘缠。(清·天花藏主人《平山冷燕》第十九回)

此类型的“打秋风”略有所不同,书生偶尔会付出少量劳动来获得钱财,如例(1)提到的“送朱卷”。朱卷指的是由誊录人用朱笔誊写一遍的试卷,区别于用墨笔写的试卷。送朱卷是在放榜后由专员分发朱卷给考生。

3.施秋风者为官员

“打秋风”行为在官场中亦时常发生。有低职向高职打,也有退位的向在位的打。

(5)思想:“零陵州州牧前日相待甚厚,……难道白白饿死一个刺史在他地方了不成?”……那衙门中人见他如此行径,必然是打抽丰。(明·抱瓮老人《今古奇观》卷二十二)

(6)河台张元樵……无如他一眼觑破这承恩公惠征是前来打抽丰的,这种卸任的官僚,尽可不睬。(清·李伯通《西太后艳史演义》第二回)

4.施秋风者为亲戚

(7)武进县知县是个贪夫,其时正有个乡亲在这里打抽丰。(明·凌濛初《二刻拍案惊奇》卷二十)

(8)因武昌太守是他亲戚,特来打抽丰。(明·抱瓮老人《今古奇观》第二十六卷)

明清两代,官员是受秋风的重点对象,有些官员不堪此类骚扰,甚至在到任之初写诗劝退谒求财者:“寄语江南诸子弟,秋风切莫过江来。”

(二)受秋风者为富裕者

此类“打秋风”多是发生在市井街坊,小老百姓刻意和富裕者套近乎、拉拢关系以表亲近,目的是希望从富人处谋取一笔钱财。

(9)曰:“小人与兄分居十年,所积家财不过二三千数目,皆系自家辛苦得来。……嫂嫂只因夫故囊空,欲取前次小的打秋风之银。(清·佚名《郭公案》第八编)

(三)敲诈式索取

敲诈式索取的语义偏向“敲竹杠”,强者向弱者勒索,常借手中权力中饱私囊。

(10)衙役去乡间打秋风。(清·李伯元《活地狱》)

(11)禁止外臣工投拜门生及主考官赴任抽丰。(清·萧奭《永宪录》)

前两类受秋风者为官员和富裕者,即地位低的向高的、贫穷的向相对富裕的索财,而此类则相反。在明清,此类“打秋风”不常见。

明清时的“打秋风”多是施秋风者通过和受秋风者攀附关系,以此来获得不符合道义的财物,此时绝大部分的“打秋风”带有明显的“白得”语义特征。

二、“打秋风”历时词义演变

我们将“打秋风”分为明清、民国以及建国后三个时间段进行考察。在此,将“打秋风”的异形词“打抽丰”纳入词义演变的考察范围。

(一)明清时期

从前文分析中我们可以看到,在明清两代大概五百年间,“打秋风”词义基本不变,无论是向官员还是向富裕者亦或是强者向弱者勒索,施秋风者的目的都十分明确,皆是为了索财。

(二)民国时期

民国时期“打秋风”延续明清的强拉关系凭空索取财物外,带上了劳动的性质的“打秋风”行为增多,“白得”语义特征弱化,如:

(12)新科的可以分分朱卷,打打抽丰,作为沿途添补。(费只园《清朝三百年艳史演义》)

(13)打抽丰,服侍赌客乘机讨小帐也。(佚名《切口·赌博麻雀赌》)

(14)打抽丰守坟人于年下携松柏枝……人家率款小酒食,界之以钱,以酬看坟之劳也。(夏仁虎《岁华忆语》)

(15)至是而案目商于园主,有请客之举,请客者,以戏券售之于向识之看客,恒较常日为昂,俗谚谓之打野鸡,即打秋风也。(徐珂《清稗类钞》)

(16)话剧演员的集会地……他们打秋风演雷雨及组织中国演剧社,均在这里计划出来的。(《星光》1946年第新11期)

例(12)延续清朝书生“打秋风”惯例,例(13)是侍者向消费者索要小费,例(14)是守坟者到坟主家拜年以期获一年的看坟报酬,例(15)中的案目是剧场中为观众找座位的服务员,他们时常依据有利的市场抬高票价或向观众索要小费,例(16)是艺术从业者通过演戏来获得劳动报酬财物。我们可以看出此时施秋风者有付出一定的劳动,获得的钱财近似劳动报酬,只是他们付出的代价少而获利多,尤其是影视行业。

(三)新中国成立后

“打秋风”是明清俗语词,故较其它类型的语词更常出现在历史小说或明清文学评论中。为了更准确考察“打秋风”在建国后的词义是否发生变化,我们对内含“打秋风”/“打抽丰”的文本进行背景分析:将置于明清至民国的背景的条目归入前朝背景,将置于建国后的条目归入现代语境。现列表如下:

为了避免受干扰,我们暂不分析置于前朝背景下的条目词义。此阶段“打秋风”主要有以下几种释义:

第一,延续明清“假借各种关系索取财物”义,主要存两类。第一种亲戚邻里向富裕者“打秋风”,如:

(17)穷亲戚打秋风打上瘾了。(新浪微博@粤食火锅店)

(18)原来,这怪客不是别人,正是前几天报纸上那个中了500 万的农民。这奖是中了,可麻烦也跟着来了。同村里的、同乡的、同县的,听说这里出了一个百万富翁都来“打秋风”。(《阳光下成长》第四部分)

也即“刘姥姥”式打秋风,这是目前存留最多最常见的索财类型。“像穷亲戚(刘姥姥)一样打秋风”成为一个带有半凝固性质的熟语作为类比其他相似事件的句式而存在。

第二种是利用某种有利身份或状态谋取财物,也即“敲竹竿”式打秋风。如:

(19)领导干部住一个星期医院,竟能“创收”数万元……是旧社会官场的陋习,名曰打秋风。(《人民日报》1997年)

(20)在众多违纪者中……国有企业也跟着打秋风。(报刊精选1994年)

(21)这次特朗普打秋风打到国际组织上了,估计是看国内经济不太行。(@蓝色基因A)

第二,在上世纪九十年代后“打秋风”语义泛化,可以任指各种类型的占便宜,比如:

(22)如果不在我家吃饭,就上熟人家打秋风,吃到了好菜回来还要吹。(《似水流年》王小波2008年)

(23)齐康(警察)……心中不禁纳闷,这家伙该不会是专程到他的组里来打秋风的吧?不然怎么光喝饮料不开口呢?(《媚眼杀机》岳盈1996年)

(24)“我的天,都要打税的呢。”“都替你算好,支票也已开出,你过关时连单据交上就行。”“这不是打秋风吗?”(《蝉》亦舒2000年)

“打秋风”可以表现为蹭吃蹭喝如例(19),也可以表现为在工作上的浑水摸鱼如例(20),还可以表现为或获得礼物如例(21),也就是说在此时“打秋风”的索取结果开始泛化,不单单再指财物。

近年来,“打秋风”的结果泛化表现明显,在微博中,与钱财无关的“打秋风”高达70%。泛化后的“打秋风”除了延续前朝的贬义用法外,在某些场合中有转为褒义的倾向,且近年此用法逐渐增多。在微博中,“带有褒义色彩的占便宜”义的“打秋风”占27%,“假借各种关系索取财物”的“打秋风”占11.6%,前者是后者的两倍多。如:

(25)朱学东……无论到哪儿,都有一堆朋友争相接待,他自嘲打秋风。(新浪微博@雅达阳羡溪山)

(26)去别的办公室打秋风,蔬菜饼还蛮好吃。(新浪微博@沐沐哈哈麻麻哒)

(27)每次我家回乡下外婆家都要带一堆蔬菜上来……区别就是以前是乡下进城打秋风,现在我家是从城里回乡下打秋风。(新浪微博@无比可爱小百灵)

泛化后的“打秋风”主要有两个新特点:第一,“打秋风”的性质发生了改变。此时的“打秋风”带上了共情的色彩,施受双方维持着非功利性的情感,受秋风者主动愿意被施秋风者占便宜如例(25),施秋风者亦为能得到受秋风者的特殊关照而感到满足如例(27)。第二,“打秋风”的目的发生了转变。过去“打秋风”的目的是不通过劳动或付出少量劳动来获得财物,而此时的目的则是通过获得食物或结伴出游来巩固情谊,也就是说“打秋风”转变为一种情感深厚的象征。

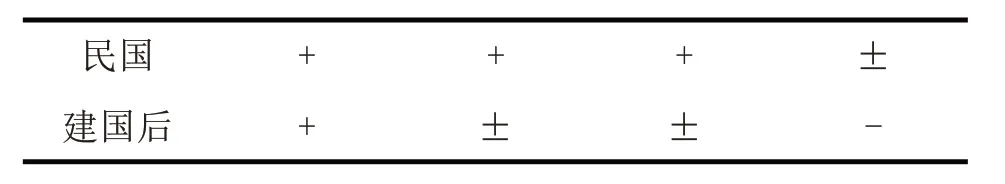

总之,我们可以看出明清时的“打秋风”大都属于不劳而获性质;民国时部分“打秋风”是在付出劳动的基础上实现索财,“白得”语义弱化;故辞书中当释为“假借各种关系或付出少量劳动来索取财物”较准确。到了建国后以索财为目的“打秋风”仅存两种,即穷亲戚向富人索财以及敲竹竿式索财。二十世纪末“打秋风”不再限于索财范围,可以指向各类占小便宜,近年来此用法明显增多且“打秋风”有转为褒义的倾向,故辞书中当另加一义项“泛指各类占便宜,有时带有亲昵色彩”。

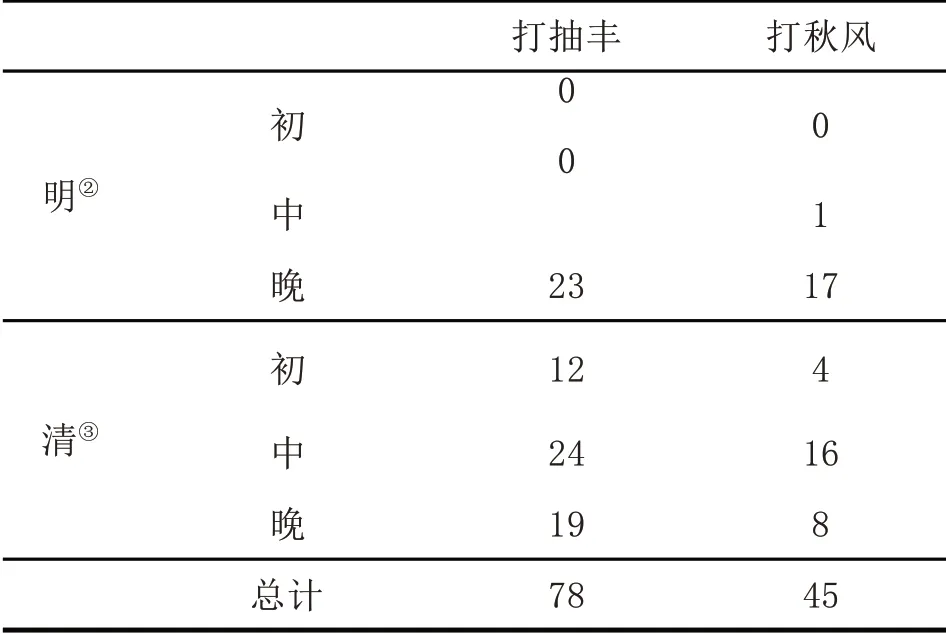

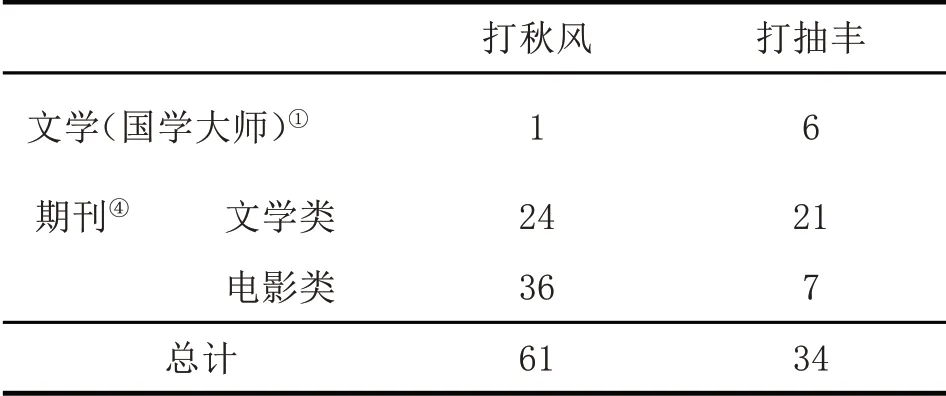

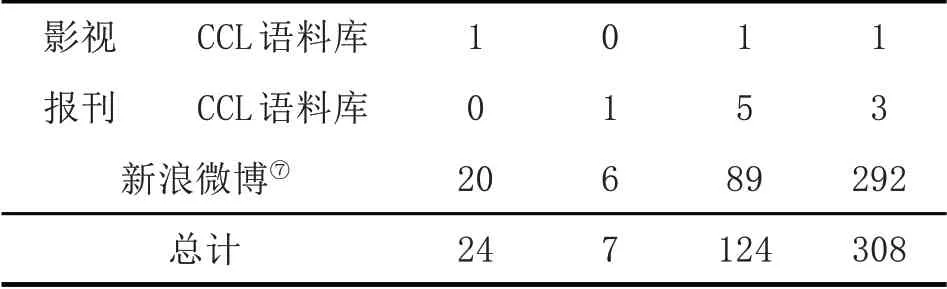

综合表1、表2 及表3 我们可以看出在明清时期“打抽丰”使用频率高于“打秋风”,民国后“打秋风”频率逐渐增多,建国后更是几乎完全占领语言市场。因此现代汉语辞书中把“打秋风”列为主条比较合适。

表1:国学大师古籍库①“打秋风”/“打抽丰”在明清时的出现次数

表2:“打秋风”/“打抽丰”在民国时期出现次数

表3:现代汉语中含“打秋风”/“打抽丰”条目的(1949年后)背景分类

影视报刊CCL语料库CCL语料库1 3新浪微博⑦总计1 0 2 0 1 5 8 9 292 308 24 0 1 6 7 124

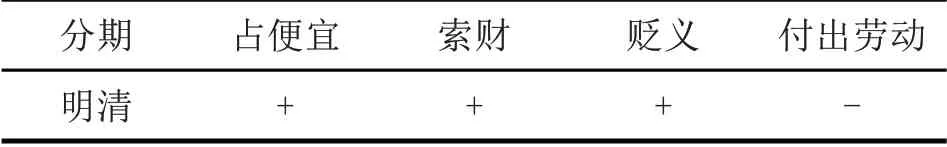

表4:“打秋风”历时义素分析

民国建国后+ ++ ±+ ±± -

三、“打秋风”词义演变及占据语言市场的原因

(一)“打秋风”词义演变的原因

语言是社会发展的产物,是随着社会历史的改变而改变。在语言三要素中,词汇最能反映社会的发展变化,“打秋风”从明清至民国词义基本稳定,核心义素“占便宜”保持不变,“白得”语义逐渐弱化。到二十世纪末词义变化较大,我们认为主要是受社会背景的影响。

从明至清五百年间,我国处于闭关锁国状态,百姓生活一直以“男耕女织”方式进行,社会生活方式变化较小,故明清阶段的“打秋风”词义亦稳定不变。民国后受西方文化的冲击,百姓的生活状态稍有改变,思想觉悟提高,民国阶段部分“打秋风”带上劳动的性质。上世纪末起改革开放初见成效,人们生活水平的不断提高,物质财富得到一定的积累。和从前相比,人们的素质提高,明显而强烈的索财需求降低,故“打秋风”的程度逐渐变轻。另一方面,近年来互联网的兴起极大地改变的交际方式,“打秋风”的使用环境发生了改变。面对新的社会环境,语词的使用者会不自觉利用记忆中储存的已知词汇来传递新的信息,如在保留“打秋风”[+占便宜]的核心义素的基础上,创新性地表达从前未存在的带有亲昵色彩的语义。将新的义项添加到已有的语词上,这一过程既符合语言的经济性原则,也符合词义演变的规律。

(二)“打秋风”占据语言市场的原因

“打秋风”脱胎于“打抽丰”,在使用过程中逐渐占上风,排挤原词“打抽丰”,主要有以下两点原因:

1.词汇的生动化

词汇的生动化是指为了表达的生动将抽象的概念或是既有的抽象词定改用富于形象色彩或是诙谐色彩的词语来表达[11]。“打抽丰”通过谐音的方式音转为“打秋风”,这是词汇实现生动化的途径之一。

秋风为人们日常生活中常见之物,秋风过耳秋风落叶等成语亦表明扑面而来的秋风可直接作用于人的感觉器官,而抽丰则是抽象行为,相比之下“打秋风”则更具有形象性,这对于普通人来说不会带来理解上的困难故而流传性更广。

我们从同属明清俗语词“呱呱叫”和“刮刮叫”入手亦可看到词汇生动化的过程:“呱呱叫”原写作“刮刮叫”,在使用过程中“呱呱叫”逐渐替代了“刮刮叫”⑧。“呱呱”“咕咕”“唧唧”等拟声词本身就是摹仿自然声音构成的词,故“呱呱”和“叫”字联系在一起时显得比“刮刮叫”更形象。

美国语言学家拉波夫主张通过用现在的语言变异去探求语言的历史。在互联网高度发达的今天,用谐音方式实现生动化的途径更是屡见不鲜。比如;“过奖”是个抽象行为,现常用“果酱”代称;“压力”现常用“鸭梨”来表达,以谐音来戏称生活工作强度之大;“真不错”表示对某种行为的赞美和表扬,现常用“针不戳”替代。从这些现代汉语语词中我们也可以看出词汇通过谐音的途径朝着形象化方向发展。

2.词汇的雅化

俗化和雅化是语言发展的两个方向,词汇方面也存在的俗化和雅化的两个方向。从词汇本身发展的规律及词汇的使用者角度来看,某些带有俚俗性质的俗语词等词汇为了适应发展常有雅化的倾向。吴泽顺认为:“雅化是有意识的音讹。”“打秋风”在保留原有意义的基础上,参考原语音形式,用同音字替代“打抽丰”。在一段时间内新旧两个语词共存,词汇使用者面对两个异形同义词,主观上倾向选择一个他们认为更合适或者更喜欢的词汇,旧俗语词逐渐被淘汰。在过去施秋风者并不总是底层百姓,其中不乏举人、官员等社会地位较高的人物。此类型的施秋风者受过一定教育偏向于用隐晦委婉的方式来体面地办事。“抽丰”字面上太扎眼,意指上太明确,为了避免难堪和缓和尴尬气氛,施秋风者更愿意选择“打秋风”作为传递信息的词汇。

我们可以从同属明清俗语范畴的全等异形词的历时演变中看到俚俗性质词汇不断雅化的趋势。比如:“梅雨”和“霉雨”,现“梅雨”常见⑨。主要是因为“梅雨”容易使人联想到梅子黄熟挂枝头的场景,色彩明艳丰富,“霉雨”则易使人联想到雨水过多衣服发霉进而产生厌恶感,故带上贬义色彩;“杀风景”和“煞风景”,“杀”的“致死、消灭”基本义易让人产生负面情绪,故改用其俗写字体“煞”,在明清“杀风景”的使用频率远高于“煞风景”,到民国“煞风景”有超越“杀风景”的趋势,建国后“煞风景”占主流,排挤“杀风景”⑩。

在明清时期出现大量的地名雅化。比如今北大吉巷在崇祯时称打劫巷,清末改称大吉巷;今延旺街原称阎王庙街;今吉兆胡同原称鸡爪胡同。地名的雅化也是词汇雅化的一个表现,但地名的雅化不涉及保存原有语词的意义。

从字面来看,词义一步步隐化,但其所指依然是十分明确的,这也是词语雅化的一个表现。这些本来听起来有些让人不愉快的语词,完成了从通俗露骨到迂回委婉表达方式的转变。

注释:

①http://www.guoxuedashi.net/

②明朝分期:明初期是1368年至1435年;明中期是1436年至1572年;明晚期是1573年至1644年。

③清朝分期:清初期是1644年至1661年;清中期是1662年至1820年;清晚期是1821年至1912年。

④晚清、民国报刊全文数据库https://www.cnbksy.com/home

⑤http://bcc.blcu.edu.cn/

⑥http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/

⑦https://weibo.com/u/6032070082/home 检索截止时间为2021年9月11日。

⑧经CCI 语料库检索(现代汉语),“呱呱叫”99 条,“刮刮叫”19 条;经BCC 语料库检索(现代汉语),“呱呱叫”498 条,“刮刮叫”30 条。两者使用率差距明显。

⑨据《现代汉语异形词规范词典》词频统计显示,“梅雨”34 次,“霉雨”0 次。

⑩经国学大师古籍全文检索显示,明清时“杀风景”有426 条,“煞风景”有146 条;CCL 语料库(古代汉语)检索结果显示,明清时“杀风景”有39 条,“煞风景”有25 条。经晚清、民国报刊全文数据库(全国报刊索引)检索显示,民国时“煞风景”有432 条。“杀风景”有305 条,经CCL 语料库(现代汉语)检索,建国后“煞风景”有228 条。“杀风景”仅有52 条。据《现代汉语异形词规范词典》词频统计显示,“大煞风景”25 次,“大杀风景”5 次,“煞风景”50 次,“大杀风景”10 次。